Presentación

Jorge Brioso

No se me ocurre mejor manera de prologar esta

selección de japonerías que rememorando la visita que

hice al Kabuki hace un par de años.

El teatro al que fui queda en una zona muy

comercial de Tokio. Es un teatro gigantesco que simula el

clásico palacio japonés. El teatro es bastante grande,

había sillas para unas 500 personas. El Kabuki es la experiencia

del teatro puro, del teatro total: danza, actuación, acrobacia,

canto, pantomima. Todos los géneros que Occidente se

empeñó en subdividir. Incluso tiene de algo de cabaret,

de circo y de vaudeville. Lo que lo caracteriza es ese juego constante

entre la total ilusión teatral y un sentido de conciencia, de

ruptura, de contrapunto, comentario y crítica a esa misma

ilusión. Los actores muchas veces cambian de vestuario en la

escena. La figura a cargo de esta función, cambiarle el traje al

actor, es quizás una de las mas interesantes. Viene vestida de

negro, convencionalmente es invisible y sin embargo lo hace todo en el

medio de la escena, delante de nuestros ojos. También llaman

mucho la atención los actores que se encargan de mover el

telón.

Al principio de cada acto, cuando la cortina que cierra la cuarta pared

todavía esta tendida, estas figuras empujan el telón

hacia el público. Parece como si estuvieran marcando el espacio

escénico. Esta tensión en el telón, esta fuerza

que empuja la cortina hacia nosotros, marca el inicio de la obra y el

comienzo de la ilusión teatral.

Con respecto a la ilusión teatral debo

corregir lo que dije anteriormente. Los elementos que comentan, incluso

interrumpen la ilusión teatral no tienen, como pensaba Brecht,

esa función de

distanciamiento, de ruptura con respecto a la identificación del

público con el espectáculo. En el Kabuki la total

identificación del público con el espectáculo pasa

por esos elementos didascálicos, de comentario teatral. Estos

elementos constituyen más un guiño cómplice que

una supuesta mirada crítica y distanciada hacia el

espectáculo. Pongo un ejemplo. El Kabuki, como ustedes saben, es

una obra sólo representada por hombres. Por lo tanto una de las

habilidades más apreciadas en los actores es su capacidad de

representar personajes femeninos. Esto, como todo en este teatro, se

hace a través de una convención: la voz del actor

masculino más que tratar de imitar la voz femenina modula un

tipo de tesitura que se mueve entre la declamación y el canto.

En la pieza que vi uno de los personajes dentro de la obra simula ser

una mujer y nos expone con su voz una versión farsesca de lo que

los otros actores que imitan mujeres están haciendo dentro de la

obra. Esta voz que falla, y por eso nos hace reír, en producir

la tesitura que en este teatro se asocia con la voz femenina sirve para

que admiremos mas y mejor el artificio de los actores que simulan ser

mujeres para nosotros. El comentario, incluso la burla, completa la

ilusión. La ilusión, por su parte, incluye el artificio y

la convención.

La diferencia entre el Kabuki y Brecht se ve

mejor en la forma en que cada uno entiende la interrupción de la

acción. Para Brecht la interrupción del gesto, de la

acción, permite arrancar al gesto social de su ambiente

"natural", del ritmo que la historia le impone. La dilatación o

aceleramiento del gesto, su extrañamiento del contexto que

naturaliza su sentido, le permite al público la disección

de las tramas sociales que condicionan y producen nuestro actuar

social, rompe la identificación que establecemos con la

trama que trata de convertir a este gesto en destino. El Kabuki rompe,

en muchas ocasiones, la continuidad que establecemos entre causa y

efecto, entre acción y reacción. En una escena podemos

ver como un actor cae del techo de una casa mientras combate con sus

enemigos, sin embargo, tenemos que esperar a otra escena, varios

minutos después, para ver como el personaje no murió,

como pensábamos, sino que se salvó al caer

sobre un bote. En la primera escena lo vemos caer pero no sabemos

dónde, en la escena posterior esta acción se culmina con

la caída del actor sobre el bote. La dilatación de la

acción le añade suspenso a la trama pero sobre todo

enfatiza el artificio y la convención que le son inherentes a la

ilusión teatral. El espectador del Kabuki no pretende estar

espiando el mundo a través de la caída de una pared que

le da acceso a otras vidas. El espectador se conmueve y se ilusiona

ante un espectáculo que no quiere en ningún momento que

él se olvide que esto, como cantaba la Lupe en la

película de Almodóvar, es puro teatro.

La autoexégesis, la autorreflexividad

en el arte japonés es concebida como uno de los momentos

constitutivos de la ilusión estética y no como una

ruptura o interrupción de la misma. El otro rasgo esencial de la

estética japonesa es su fascinación por la sombra: “[la

belleza] no está hecha para ser vista en un lugar iluminado,

sino para ser adivinada en un lugar oscuro, en medio de una luz difusa

que por instantes va revelando uno u otro detalle”. A los japoneses, a

diferencia de los occidentales, según afirma Tanizaki en su

bello libro El elogio de la sombra:

"[...] la vista de un objeto brillante nos produce cierto

malestar[...]esa luz indirecta y difusa es el elemento esencial de la

belleza [...] A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz

exterior y de apariencia incierta, atrapada en la superficie de las

paredes de color crepuscular y que conserva apenas un último

resto de vida. Para nosotros, esa claridad sobre una pared, o

más esa penumbra, vale por todos los adornos del mundo y su

visión no nos cansa jamás”. Los textos que recopilo en

esta sección tienen algo de teatro de sombras: luces filtradas

que se proyectan contra paredes desnudas.

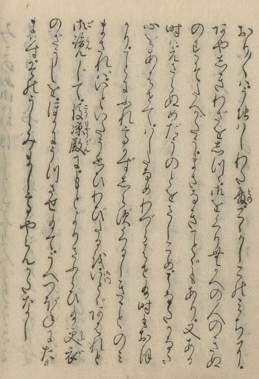

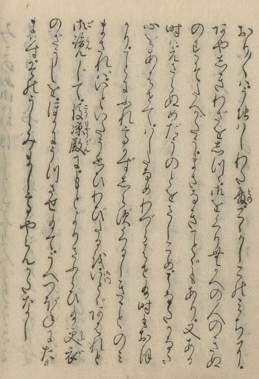

El

Genji monogatari: el

último avatar de la novela

Pablo Ruiz,

Princeton University

I

De las muchas causas de fascinación que ofrecen las artes y las

letras de Japón, tal vez ninguna más merecedora de

asombro que el Genji monogatari.

Escrito a comienzos del siglo XI por una mujer de la corte imperial,

casi de inmediato se transformó en lo que todavía es: el

gran clásico de la literatura japonesa, y seguramente su

incuestionable obra maestra.

El libro cuenta la historia de un

príncipe que no llega a ser emperador. Hijo de emperador y de  una

mujer sin suficiente abolengo, el destino del príncipe Genji (se

pronuncia aproximadamente ‘guenshi’) está marcado por el signo

de esos ancestros contrariados. De extrema belleza, de superior talento

para la danza, la música o la caligrafía, y de gran

carisma personal, es llamado desde su infancia Hikaru, “resplandeciente”,

“luminoso”. La historia, como el personaje, no carece de rasgos

excepcionales: en una narración en la que predomina el realismo

psicologista, delicadamente marcado por cierto tono melancólico

ante el paso del tiempo y la fugacidad de las cosas, y en la que se

cuentan los amores sucesivos, y sobre todo simultáneos, del

héroe, además de sus avatares en la vida de la corte, su

exilio por razones políticas, o su maestría en el arte de

hacer perfumes, no faltan los sueños proféticos, los

espíritus vengadores o las predestinaciones anunciadas. una

mujer sin suficiente abolengo, el destino del príncipe Genji (se

pronuncia aproximadamente ‘guenshi’) está marcado por el signo

de esos ancestros contrariados. De extrema belleza, de superior talento

para la danza, la música o la caligrafía, y de gran

carisma personal, es llamado desde su infancia Hikaru, “resplandeciente”,

“luminoso”. La historia, como el personaje, no carece de rasgos

excepcionales: en una narración en la que predomina el realismo

psicologista, delicadamente marcado por cierto tono melancólico

ante el paso del tiempo y la fugacidad de las cosas, y en la que se

cuentan los amores sucesivos, y sobre todo simultáneos, del

héroe, además de sus avatares en la vida de la corte, su

exilio por razones políticas, o su maestría en el arte de

hacer perfumes, no faltan los sueños proféticos, los

espíritus vengadores o las predestinaciones anunciadas.

No menos novelesco es el ámbito en el

que el libro fue escrito: la corte imperial del período Heian,

alrededor del año mil, con sede en lo que hoy es la ciudad de

Kyoto. Como ningún comentarista occidental deja de afirmar, esta

fecha es muy anterior a la llegada del zen, de la ceremonia del

té, del surgimiento de los samurais, del desarrollo del kabuki o

del noh, y de casi todo lo que hoy identificamos como japonés.

Pero sí coincide con otro hecho igualmente japonés: la

existencia de una clase dominante que ya profesaba con

aplicación el culto de la estética, y que entrenaba a sus

hombres, y también a sus mujeres, en la inteligencia y el

ejercicio de las artes. A una de estas mujeres, que conocemos por el

nombre de Murasaki Shikibu (nombre del que en realidad ella está

ausente, ya que deriva de la combinación del de la heroína de su libro y del cargo

administrativo de su padre), debemos este libro inagotable, que empieza

con el tono de los cuentos tradicionales y las narraciones populares, y

termina más de mil páginas después como si hubiera

recorrido la historia de la literatura. de la heroína de su libro y del cargo

administrativo de su padre), debemos este libro inagotable, que empieza

con el tono de los cuentos tradicionales y las narraciones populares, y

termina más de mil páginas después como si hubiera

recorrido la historia de la literatura.

En el origen podemos postular el pudor. El

modo de comunicación entre los hombres y las mujeres de la corte

consistía casi exclusivamente, contra toda verosimilitud, en el

intercambio de poemas escritos. Limitadas a puestos secundarios en la

vida política y social, recluidas en cámaras del complejo

palaciego a las que entraba poca luz, ocultas detrás de series

de biombos opacos y debajo de varias capas de vestimenta, con los

dientes pintados de negro y las caras maquilladas de blanco, esas

mujeres sólo podían interactuar con el mundo masculino

mediante el manejo de un complejo código de convenciones

retóricas. A partir de un vocabulario limitado y de estrictas

normas de versificación, esos poemas breves, muchas veces

improvisados, debían ser capaces de comunicar todas las

circunstancias de la vida cotidiana. Previsiblemente, esas

prácticas derivaron en sofisticados mecanismos verbales de

alusiones, sugerencias y sobreentendidos, de verdades apenas indicadas

que dependían de la habilidad interpretativa del destinatario,

habilidad que a su vez se basaba no sólo en el manejo de las

convenciones de ese código sino también en el

conocimiento del vasto repertorio de poesía china y japonesa, al

que potencialmente se abría cada línea de esas

composiciones pintadas a pincel.

Estos hábitos son una condición

para entender el prodigio. Pero desde luego no son suficientes. Cientos

de mujeres durante más de trescientos años los

practicaron, pero sólo una escribió el Genji monogatari. Tal vez no haya

análogos en la literatura del resto del mundo de una obra tan

radicalmente nueva con respecto a lo conocido hasta entonces en el

ámbito de su lengua. Ningún título es excesivo

para la comparación: la Divina

comedia, el Quijote o

el Ulises proponen en sus

literaturas mundos verbales novedosos, de vastedad y riqueza no mayores

a las que propone el libro de Murasaki Shikibu. Un libro que, como el Quijote, parece anticipar y hasta

parodiar las obras que serán su descendencia. Innumerables

páginas se escribieron para comentar la maestría de sus

proustianas observaciones psicológicas, de la

caracterización minuciosa de decenas de personajes, de la

sutileza y humor de los comentarios de la narradora, o de la

ambigüedad irónica en el tratamiento de las virtudes

morales del héroe. En las notas que siguen me propongo analizar,

de sus muchísimos méritos técnicos, dos que

considero particularmente relevantes, además de haber sido

inatendidos por la crítica.

II

Debería escribirse una historia de la autoexégesis en

literatura. Es decir, una historia de los mecanismos por los que obras

literarias de diversas épocas y tradiciones se explican o

interpretan a sí mismas, o al menos ofrecen indicios para

hacerlo. Obras que incluyen, digámoslo así, indicaciones

para su propia exégesis. Parece un recurso esencialmente

moderno: lo encontramos en Kafka, que hace leer e interpretar a un

personaje de El proceso el

texto, incluido en la misma novela, de “Ante la ley”; lo encontramos en

varios textos de Borges, por ejemplo en la primer página de

“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”; lo encontramos muy

explícitamente en Pálido

fuego de Vladimir Nabokov, y muy elípticamente en La disparition de Georges Perec.

También lo vemos en cierto pasaje memorable, protagonizado por

Humpty Dumpty, de las aventuras de Alicia. Pero por cierto hay

antecedentes muy anteriores: Dante, el Arcipreste de Hita, los autores

del Roman de la rose,  San Juan de la Cruz, entre otros, han recurrido al

comentario o a la exégesis incluida o incorporada a los propios

textos comentados. El Genji monogatari,

seguramente a causa de la conciencia que su autora tenía de la

novedad de su invención, abunda en indicaciones, directas o

indirectas, de lectura. San Juan de la Cruz, entre otros, han recurrido al

comentario o a la exégesis incluida o incorporada a los propios

textos comentados. El Genji monogatari,

seguramente a causa de la conciencia que su autora tenía de la

novedad de su invención, abunda en indicaciones, directas o

indirectas, de lectura.

Podemos empezar por un episodio del

capítulo veinticinco, que arroja luces y penumbras sobre el

resto del libro. Tamakazura, ávida lectora y recién

llegada a la mansión de las mujeres de Genji, está en su

habitación leyendo. Genji entra, la interrumpe, y empiezan a

hablar de literatura. El disparador es un tópico literario

retomado y popularizado por Flaubert más de ochocientos

años después: las mujeres como lectoras crédulas

que toman por verdades las fantasiosas invenciones de los escritores.

“Las mujeres parecen haber nacido para ser engañadas,” dice

Genji. “Saben perfectamente que en esas viejas historias no hay un

ápice de verdad, y aún así se dejan hipnotizar por

esas colecciones de trivialidades, y hasta a veces después ellas

mismas escriben otras.” El Genji

monogatari, digamos de paso, nos hace notar cuánto

habría ganado Madame Bovary

si Flaubert hubiera sido mujer. Antes de que Tamakazura pueda

contestar, Genji modera su comentario y admite el placer que muchas

veces encuentra en la lectura de monogatari,

aunque los atribuye a personas que, supone, estarán

acostumbradas a mentir. Tamakazura contesta que esa seguramente es la

opinión de alguien que miente, y que ella, por su parte, los

acepta en lo que tienen de verdad. Con gran habilidad, Murasaki Shikibu

lleva la discusión hacia donde le interesa: Genji, como

Aristóteles, compara los monogatari,

es decir la ficción, para mejor entenderlos, con las

crónicas históricas. “Las crónicas de la historia

de Japón son sólo un fragmento de la verdad; son tus

novelas las que completan los detalles,” dice el héroe

después de admitir lo injusto de su comentario anterior. Un

tercer género aparece inmediatamente: las parábolas del

Buda, que abundan en la literatura mahayana

o del Gran Vehículo, y que, según la observación

de Genji, apuntan oblicuamente a la verdad. Los encantos de la

escena siguen: Genji especula sobre la posibilidad de que uno de los

dos escriba la historia de ellos mismos, que juzga particularmente

interesante, y Tamakazura responde que de todos modos el mundo la

notará, aún si ellos no se toman el trabajo de

escribirla. Pero el efecto de la escena ya está logrado y el Genji monogatari ya

estableció su relación de similitud y diferencia con

otros tres géneros: los viejos monogatari,

las crónicas históricas y las parábolas budistas.

Las referencias a estos géneros y sus

características en el resto del libro son numerosas. A veces los

personajes se ven en situaciones que les resultan inverosímiles

y comentan que es como si estuvieran protagonizando historias de viejos

monogatari. Otras veces

la narradora afirma que no va a presentar la historia completa de

determinados episodios y que no contará los detalles, como si se

tratara de crónicas. Estos comentarios empujan al Genji monogatari, que nunca deja de

ser tal, hacia el realismo de las crónicas históricas,

hacia el relato de hechos verdaderos. El resultado es un monogatari que pareciera tratar de

no serlo, de absorber las características de sus géneros

vecinos y que pide ser leído de un modo diferente y nuevo. Hay

otro recurso, tal vez aún más importante, que pone en

juego mecanismos de autocodificación. Me refiero al rol de la

poesía en el libro.

Si en una cultura el intercambio de poemas es

un hábito cotidiano, no sorprenderá encontrarlos en las

obras en prosa que esa cultura produzca. Y en la prosa japonesa previa

al Genji de hecho abundan. En

la Historia del cortador de

bambú (Taketori

monogatari, el más antiguo que se conserva), los poemas

aparecen en la narración como un elemento más de la

realidad, indiferenciados en ese rol de muebles, árboles o

jóvenes enamorados, y su función se limita, como en la

realidad, al diálogo entre personajes. En los así

llamados uta monogatari o

historias de poemas (de los cuales el Ise

monogatari, conocido en español como Los cuentos de Ise, es el más

famoso), los poemas se transforman en algo así como personajes

textuales, ya que las prosas que los acompañan cuentan la

historia de su origen y composición, además de proveer un

contexto de interpretación.

Una cierta relación entre prosa y

poesía, aunque implícita, está ciertamente

presente en el Kokinshu, la

primera antología imperial de poesía japonesa (aclaremos

que ya existía una antología no imperial de poesía

japonesa, el Manyoshu, y por

lo menos tres compilaciones de poesía china). Completado unos

cien años antes de la composición del Genji, el Kokinshu incluye más de mil

poemas escritos por decenas de poetas. Su autoridad, tanto formal como

temática, fue inmediata, y es el modelo, vigente hasta fines del

s.XIX, del que surge la literatura japonesa de los siguientes mil

años. La compilación está dividida en veinte

partes temáticas. Las más importantes, por cantidad de

poemas asignados, son las dedicadas a las estaciones del año y

al amor. A su vez, dentro de las partes, los poemas están

organizados siguiendo una suerte de criterio cronológico, de

modo que los poemas sobre las estaciones siguen el orden de calendario,

y dentro de cada estación están a su vez ordenados desde

el comienzo hasta el final de la estación. La sección de

poemas de amor sigue el ordenamiento narrativo que corresponde al de

una relación amorosa, desde los primeros signos de enamoramiento

hasta la declinación y el fin del amor. De modo que el resultado

es una estructura cuidadosamente armada que hace de la antología

una unidad consistente mediante criterios de la narración.

En el Genji,

versos y prosa, poesía y narración, establecen una

relación que se descubre progresivamente compleja. Vemos a los

personajes intercambiar sus poemas, y los vemos también interpretarlos. A veces aparecen comentarios de la

narradora sobre los poemas: “Un poema improvisado, si es dicho

musicalmente, con una cadencia al principio y al final como de algo no

dicho, puede parecer que transmite un mundo de significados, aún

si después de una reflexión detenida no parezca haber

dicho casi nada.” Hay comentarios similares sobre las conversaciones

entre los personajes, como cuando To no Chujo escucha hablar a una de

sus hijas y la narradora comenta: “A su padre le encantaba el modo en

que ella hacía que pareciera que quedaba mucho sin decir”. Los

comentarios sobre interpretación y significado como el siguiente

no son infrecuentes: “No había trazos de ambigüedad en la

carta, pero estaba redactada de un modo tan discreto que alguien ajeno

a la situación no la hubiera entendido.” No hace falta demasiada

imaginación para entender que estos comentarios y otros

similares podrían aplicarse a la novela misma, narrada de un

modo frecuentemente elusivo y que a veces deja al lector

preguntándose si no será él mismo quien es ajeno a

la situación. La prosa y la poesía, que en los

antecedentes de la tradición se mantenían separadas sin

interferencias, ahora parecen querer borrar o debilitar esos

límites. Es decir que el Genji,

mientras se presenta y se define en términos de la

tradición, también se diferencia de esa tradición

y se propone como algo nuevo. Requiere ser leído de un modo

novedoso y ofrece para ello una serie de elementos de

autocodificación en forma de comentarios sobre literatura y

sobre géneros afines, y sobre poesía y sobre su

significado y propósito. El Genji, digámoslo así,

a medida que progresa va inventando a su lector. interpretarlos. A veces aparecen comentarios de la

narradora sobre los poemas: “Un poema improvisado, si es dicho

musicalmente, con una cadencia al principio y al final como de algo no

dicho, puede parecer que transmite un mundo de significados, aún

si después de una reflexión detenida no parezca haber

dicho casi nada.” Hay comentarios similares sobre las conversaciones

entre los personajes, como cuando To no Chujo escucha hablar a una de

sus hijas y la narradora comenta: “A su padre le encantaba el modo en

que ella hacía que pareciera que quedaba mucho sin decir”. Los

comentarios sobre interpretación y significado como el siguiente

no son infrecuentes: “No había trazos de ambigüedad en la

carta, pero estaba redactada de un modo tan discreto que alguien ajeno

a la situación no la hubiera entendido.” No hace falta demasiada

imaginación para entender que estos comentarios y otros

similares podrían aplicarse a la novela misma, narrada de un

modo frecuentemente elusivo y que a veces deja al lector

preguntándose si no será él mismo quien es ajeno a

la situación. La prosa y la poesía, que en los

antecedentes de la tradición se mantenían separadas sin

interferencias, ahora parecen querer borrar o debilitar esos

límites. Es decir que el Genji,

mientras se presenta y se define en términos de la

tradición, también se diferencia de esa tradición

y se propone como algo nuevo. Requiere ser leído de un modo

novedoso y ofrece para ello una serie de elementos de

autocodificación en forma de comentarios sobre literatura y

sobre géneros afines, y sobre poesía y sobre su

significado y propósito. El Genji, digámoslo así,

a medida que progresa va inventando a su lector.

¿Hasta dónde llegará esta

invención de sí mismo?, se pregunta curioso el lector. Y

sigue leyendo. Y lee que el príncipe Genji, el Resplandeciente,

no mucho después de la mitad de la novela, muere. Después

de su muerte, la narración se centra en dos de sus

descendientes, Kaoru y Niou, mencionados como sus posibles sucesores.

Ambos son bellos y talentosos, y uno y otro comparten distintas

características de Genji, como si la novela los presentara como

sus dos mitades. Nombre que participa también de un nivel

simbólico, Genji es llamado el Resplandeciente, es decir que su

nombre corresponde a una imagen visual. Los nombres de Kaoru y Niou

significan, respectivamente, fragante y perfumado. Lo visual ha sido

reemplazado por lo olfativo. Hay otras instancias de esta

yuxtaposición de lo visual y lo olfativo, y están dadas

por la poesía. En una ocasión, Kaoru es convocado para

recibir a un mensajero: “La nieve, que se había acumulado, era

tenuemente iluminada por las estrellas. La fragancia que Kaoru

dejó a su paso hacía pensar que ‘la oscuridad de la noche

de la primavera’ se esforzaba inútilmente en eliminarla.” Lo que

está marcado entre comillas simples es una alusión al

poema cuarenta del Kokinshu:

En vano la oscuridad de la noche de la primavera cubre al ciruelo.

Destruye el color pero no el aroma de sus flores.

Los colores y los aromas están unificados en las flores de

primavera, lo que a su vez los vincula a las estaciones y al paso del

tiempo. En el mismo pasaje hay también otra alusión, pero

esta vez a la novela misma. En el caso que acabamos de ver se trata de

Kaoru recibiendo un mensaje de su amante Ukifune. Cuatrocientas

páginas antes, Genji sale a visitar a su amante Murasaki.

También se describe a la nieve apenas iluminada, esta vez por el

primer resplandor que anuncia el final de la noche, y también se

menciona la fragancia que él deja a su paso. Y en la

descripción de la escena, el mismo poema cuarenta del Kokinshu

es aludido. En la misma página en la que Kaoru deja su fragancia

cuando pasa, hay un pasaje que es casi idéntico a otro muy

anterior. Ambos cuentan la celebración de concursos: en uno,

Kaoru y Niou participan de un concurso de poesía china; en el

otro, Genji participaba de uno de perfumes, al que había enviado

dos perfumes hechos por él, como si la novela estuviera

previendo a las dos figuras que lo sucederán. Sería casi

imposible que estos paralelismos, premoniciones, autoalusiones, no

fueran signos de una construcción cuidadosamente concebida y

ejecutada con oficio consumado.

En ese concurso de perfumes, en el que Genji es también juez,

hay una alusión a otro poema, el treinta y ocho del Kokinshu:

¿Quién juzgará el color, el aroma del

ciruelo?

¿Quién si no tú? El que sabe es el que sabe.

Este poema introduce lo estético en el mundo de significaciones

asociadas al color y al aroma de la flor del ciruelo. Hay en realidad

toda una tradición del uso de estos elementos en función

del juicio estético, que puede verse también en el

prefacio del Kokinshu (el

primer texto de crítica literaria  escrito

en Japón), en el que Ariwara no Narihira, figura central a quien

se atribuyen numerosos poemas del Ise

monogatari y en quien parece estar modelado su personaje

principal, es evaluado en estos términos: “En su poesía

el sentimiento excede a las palabras. Sus poemas recuerdan a las flores

que ya no tienen color, pero que aún retienen la fragancia.” escrito

en Japón), en el que Ariwara no Narihira, figura central a quien

se atribuyen numerosos poemas del Ise

monogatari y en quien parece estar modelado su personaje

principal, es evaluado en estos términos: “En su poesía

el sentimiento excede a las palabras. Sus poemas recuerdan a las flores

que ya no tienen color, pero que aún retienen la fragancia.”

También en esta línea

simbólica pueden verse los últimos capítulos del

libro, conocidos como los capítulos de Uji, nombre de una

región algo al sur de Kyoto donde transcurren buena parte de los

episodios amorosos de los aromáticos Niou y Kaoru. La palabra

‘uji’ significa algo entre oscuro y lúgubre, por lo que esos

capítulos podrían verse, en relación con aquellos

en los que reina el luminoso Genji, como la noche de la primavera que

elimina el color pero no el perfume. Para decir lo que ya es obvio, la

historia de Genji, los muchos años que van desde su nacimiento

hasta su perduración en sus sucesores, es también la de

la breve vida de una flor de primavera, y la novela completa, con sus

decenas de capítulos, personajes y episodios es también,

o quiere ser, un breve poema.

En un sentido, el Genji es a la prosa lo que el Kokinshu es a la poesía:

mientras la antología de poemas se organiza con criterios

cronológicos propios de la narrativa, la novela en prosa

adquiere su estructura y su unidad mediante recursos simbólicos

propios de la poesía. La autoría de estos

capítulos posteriores a la muerte de Genji fue puesta en duda

por críticos que los creían obra de manos espurias,

convencidos de que un libro carece de sentido una vez que su

héroe ya murió. No están del todo equivocados.

Pero esa convicción prueba en este caso lo contrario: que esos

capítulos fueron seguramente escritos por la misma persona que

muchas páginas antes los había preparado, presentando la

supervivencia en forma de aromas que permanecen aún cuando la

luz ya no está. Capítulos que son la larga despedida de

Murasaki Shikibu de su héroe y la culminación de su

novela-poema, su flor de ciruelo. Sin duda entre las más

espléndidas que la literatura ha conocido.

III

El lector de esta novela no está del todo seguro al terminar de

leerla si es él el lector que la novela ha inventado o si no es

él quien ha inventado la novela. Pero quiere sin embargo agregar

algunas líneas. Henry James, hacia el final del siglo XIX, auguraba un

largo futuro para la novela ya que siempre habría nuevas

áreas que explorar de la vida de los hombres. Esta es la

visión ortodoxa de la novela: una prosa extendida, con un

núcleo narrativo de mayor o menor relevancia, que explora el

mundo de la experiencia humana. Elementos de forma y lenguaje, en esta

visión, son considerados secundarios y más bien propios

de las preocupaciones de la poesía. Con el Ulysses de Joyce se llega a una

confluencia entre la novela y esas preocupaciones poéticas por

la forma y el lenguaje, cumpliendo casi literalmente la profecía

de Flaubert cuando decía que la novela todavía esperaba a

su Homero. Pero el precio pagado por Joyce es excesivo para muchos: el

sacrificio casi total del componente narrativo y el interés en

una trama. Proust, por su parte, parece haber explorado la experiencia

humana con una ambición y amplitud sin precedentes, pero la

forma estaba lejos de ser una preocupación para él, y su

novela ha sido acusada de carecer de forma, o de adoptar la forma

tediosa que le impone la vida. Los rigurosos experimentos formales de

escritores como Queneau, Perec o Calvino constituyen sin duda una

literatura de enorme valor, pero es igualmente evidente que son pobres

en cuanto a la exploración de lo humano. Si no me equivoco,

entre los tres no han inventado un solo personaje que no sea más

autómata que persona. Todavía esperamos una novela que

combine todos esos elementos: interés narrativo,

exploración sostenida de la experiencia humana y una alta

preocupación por la forma y el lenguaje, por múltiples

modos de sentido y por una trabajada complejidad estética.

Sólo que esa novela del futuro ya ha sido escrita. Por una

mujer, en Japón, hace cerca de mil años. Henry James, hacia el final del siglo XIX, auguraba un

largo futuro para la novela ya que siempre habría nuevas

áreas que explorar de la vida de los hombres. Esta es la

visión ortodoxa de la novela: una prosa extendida, con un

núcleo narrativo de mayor o menor relevancia, que explora el

mundo de la experiencia humana. Elementos de forma y lenguaje, en esta

visión, son considerados secundarios y más bien propios

de las preocupaciones de la poesía. Con el Ulysses de Joyce se llega a una

confluencia entre la novela y esas preocupaciones poéticas por

la forma y el lenguaje, cumpliendo casi literalmente la profecía

de Flaubert cuando decía que la novela todavía esperaba a

su Homero. Pero el precio pagado por Joyce es excesivo para muchos: el

sacrificio casi total del componente narrativo y el interés en

una trama. Proust, por su parte, parece haber explorado la experiencia

humana con una ambición y amplitud sin precedentes, pero la

forma estaba lejos de ser una preocupación para él, y su

novela ha sido acusada de carecer de forma, o de adoptar la forma

tediosa que le impone la vida. Los rigurosos experimentos formales de

escritores como Queneau, Perec o Calvino constituyen sin duda una

literatura de enorme valor, pero es igualmente evidente que son pobres

en cuanto a la exploración de lo humano. Si no me equivoco,

entre los tres no han inventado un solo personaje que no sea más

autómata que persona. Todavía esperamos una novela que

combine todos esos elementos: interés narrativo,

exploración sostenida de la experiencia humana y una alta

preocupación por la forma y el lenguaje, por múltiples

modos de sentido y por una trabajada complejidad estética.

Sólo que esa novela del futuro ya ha sido escrita. Por una

mujer, en Japón, hace cerca de mil años.

Perlados

y nacarados

Arturo Casanova

Recuerdo

la primera vez que lo noté. Caminaba por Shinjuku con un amigo

de la oficina que quería mostrarme la zona rosa (y

hétero) de Tokio. Entre bares y salones de todo tipo vi un

cartelito de lo más discreto en el quinto o cuarto piso de un

edificio. Me pareció estar de nuevo en Bangkok y ver aquel

volante con un acróstico, pero ese es otro cuento. El cartel se

asomaba de una ventana y decía simplemente GAY. No

pregunté nada, simplemente me llamó la atención.

Ya me habían dicho que la movida, y en particular la movida gaya

en Tokio era bastante cerrada, sólo para los de aquí. Que

las discotecas no eran sitio para levantarse a nadie, porque cuando

bailaban, bailan solos, viéndose al espejo. Me los

imaginé claramente, danzando en una especie de paja visual, como

en un video de karaoke, todos esos muchachos encendidos por las luces

de la pista y cada mirada fija en el espejo de cualquier pared

viéndose deseados. Yo, por mi parte, resignado ya a pasar estos

meses en Japón con el muchachote noruego rubio

(¡qué tautología!) que me contaba aquello y con

quien por fin sorpresivamente singué tras habernos visto y Recuerdo

la primera vez que lo noté. Caminaba por Shinjuku con un amigo

de la oficina que quería mostrarme la zona rosa (y

hétero) de Tokio. Entre bares y salones de todo tipo vi un

cartelito de lo más discreto en el quinto o cuarto piso de un

edificio. Me pareció estar de nuevo en Bangkok y ver aquel

volante con un acróstico, pero ese es otro cuento. El cartel se

asomaba de una ventana y decía simplemente GAY. No

pregunté nada, simplemente me llamó la atención.

Ya me habían dicho que la movida, y en particular la movida gaya

en Tokio era bastante cerrada, sólo para los de aquí. Que

las discotecas no eran sitio para levantarse a nadie, porque cuando

bailaban, bailan solos, viéndose al espejo. Me los

imaginé claramente, danzando en una especie de paja visual, como

en un video de karaoke, todos esos muchachos encendidos por las luces

de la pista y cada mirada fija en el espejo de cualquier pared

viéndose deseados. Yo, por mi parte, resignado ya a pasar estos

meses en Japón con el muchachote noruego rubio

(¡qué tautología!) que me contaba aquello y con

quien por fin sorpresivamente singué tras habernos visto y no hecho nada en tres continentes. no hecho nada en tres continentes.

Cuando estuve en Shinjuku aquella primera vez, llevaba más de un

mes en Tokio y la perplejidad de la llegada era ahora la rutina del

trabajo diario. El calor comenzaba y la oficina era eso, una oficina en

Ropongi a donde iba por la mañana, salía al almuerzo y

donde básicamente dormitaba las tardes larguísimas hasta

que llegaba la hora de irme. Unas clases de castellano y un tigre que

otro además de la oficina me daban lo suficiente para gastar sin

pensarlo y darme cualquier gusto en esa ciudad que tiene de todo.

Había terminado el "tsuyu" y las lluvias dieron paso al calor

húmedo de julio. La ciudad entera sudaba. En las calles, los

paraguas que una semana antes hacían de las aceras un mar

multicolor eran ahora pañuelos en el cuello para evitar manchar

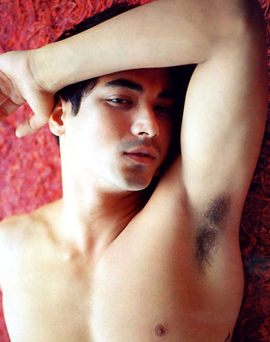

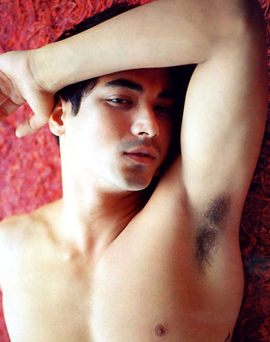

las camisas. Las mangas cortas dejaban ver brazos pálidos y

alguno que otro fogonazo de los del personaje de Mishima en Memorias de una máscara

(cuando de niño queda paralizado en un miasma de deseo por las

axilas y los brazos de  un

conductor de autobús). No es, o no era frecuente ver grandes

musculaturas en Tokio, además de que no me interesan, ese

fetiche de los clones en Chelsea se me hace aún más

invisible acá, quizás por ese aspecto femenil que

veía Gómez Carrillo en el porte del anamita y que se

traduce fácil a muchos pueblos asiáticos. Claro

está, todo depende de quien mire a quién. un

conductor de autobús). No es, o no era frecuente ver grandes

musculaturas en Tokio, además de que no me interesan, ese

fetiche de los clones en Chelsea se me hace aún más

invisible acá, quizás por ese aspecto femenil que

veía Gómez Carrillo en el porte del anamita y que se

traduce fácil a muchos pueblos asiáticos. Claro

está, todo depende de quien mire a quién.

Una de las cosas que ocurre con las lluvias de junio, aparte de las

hortensias que florecen, es que el deseo se represa, la libido se

amansa, diluida. El morbo por el otro, este otro tan fijo como otro que

es el japonés, se va como ocultando. Como si los paraguas fuesen

multitud de condones que te deforman caras y siluetas y te construyen

un muro de hojas, de signos ilegibles en este imperio. Lo cierto es que

a veces parecía que querían ser o hacerse ilegibles para

nosotros los gaijin. Tienen siglos en ello, pero algunas

técnicas son un tanto menos sutiles que otras. En Japón,

me di cuenta, aunque me lo había contado Víctor mucho

antes cuando leíamos juntos muñequitos yaoi, que no se

puede publicar imágenes ni fotografías de los genitales.

En realidad es el vello púbico lo que no puede hacerse

público. Las revistas porno importadas que vi en la oficina

tenían raspadas con hojilla todas las fotos donde apareciera el

insultante vello, pero sólo allí. Me imagino

todavía una escena kafquiana de un mesón de funcionarios

de aduana, hojilla en mano y erección perpetua, "afeitando" las

revistas para cumplir con severa ley nipona.

Las lluvias habían acabado y era como estar poco a poco

volviendo a Caracas. Quiero decir, a ese respirar del deseo que el

calor va despertando. La imagen de aquel anuncito quedó conmigo

y cobró más importancia cuando Arlen, el catire noruego,

se mudó al otro lado de Tokio y nuestros encuentros se

complicaron. Aunque aquella placita no muy lejos de Shibuya nos vio un

par de veces, furtivos, besándonos en la madrugada cuando

cualquier viandante pensaría que estaba demasiado ebrio como

para enterarse de lo que vio, o simplemente no le importaría

como en aquel tan colonial “ellos son blancos y se entienden”. De

cualquier modo, estaba claro que explorar el calor que no el color

local se me hacía cada vez más apremiante.

La ocasión se presentó una tarde. El ritmo de trabajo en

la oficina y los planes de salida con grupos se habían reducido

por las vacaciones. Los vernissages, defiles de moda, las partidas de

tenis y hasta las salidas a nuevos bares y restaurantes se

habían minimizado porque mi jefe estaba de viaje como muchos de

mis conocidos y amigos. Me encontré en la estación de

Shinjuku de vuelta de una diligencia, o fue quizás que a

propósito había escogido aquella ruta, y salí a

pasear por aquella zona detrás de la estación. No me

costó mucho encontrarla, quizás secretamente, cual Hansel

erotizado, había marcado la ruta desde el parque por el

laberinto de calles que son las barriadas de Tokio. Cargaba conmigo el

maletín Mandarina Duck que llevaba a todos lados para mis libros

y papeles de la oficina y también con la esperanza de no parecer

un turista. Pienso que por eso me abrieron. Me dejaron pasar por un

corredor hasta una ventanilla desde donde podía ver varios

muchachos sentados con las piernas cruzadas en el tatami de un

cuartico. Me pidieron, como en Bangkok pero eso es otro cuento, escoger

uno. ¿Por qué no? aun podía dar marcha

atrás, serían diez mil yenes según me dijeron en

la entrada; pero la curiosidad mezclada con el morbo de varias semanas

sin mayor alivio que un par de besos me impulsaban a seguir.

Se llamaba Taro, parece mentira, lo sé. Taro como el personaje

del cuento de hadas que crece en un durazno. El otro sería Naoki, un poco menos

genérico y más lindo él que Taro. Creo que me dijo

que tenía veintiuno, es posible. Apareció detrás

de mí después de haberlo señalado. Por suerte, el

japonés tiene el mismo sistema de pensar la distancia desde el

que habla que el castellano. Éste, ése o aquél,

kono, sono, ano. Los nervios y el corazón ensordeciéndome

no me hubieran dejado pensar en otro sistema, ni siquiera en el

más simple del inglés que en realidad termina

complicándolo todo. Volaba por instrumentos y con todas las

defensas en alerta máxima. Tonterías mías,

parecía que nunca habiese estado antes en un burdel ni en un

baño ni en una sala de masajes; pero los nervios son los nervios

y aquello era como si de un jalón estuviese en aquella cama por

primera vez con un varón, virgencito uno y el otro. En fin. durazno. El otro sería Naoki, un poco menos

genérico y más lindo él que Taro. Creo que me dijo

que tenía veintiuno, es posible. Apareció detrás

de mí después de haberlo señalado. Por suerte, el

japonés tiene el mismo sistema de pensar la distancia desde el

que habla que el castellano. Éste, ése o aquél,

kono, sono, ano. Los nervios y el corazón ensordeciéndome

no me hubieran dejado pensar en otro sistema, ni siquiera en el

más simple del inglés que en realidad termina

complicándolo todo. Volaba por instrumentos y con todas las

defensas en alerta máxima. Tonterías mías,

parecía que nunca habiese estado antes en un burdel ni en un

baño ni en una sala de masajes; pero los nervios son los nervios

y aquello era como si de un jalón estuviese en aquella cama por

primera vez con un varón, virgencito uno y el otro. En fin.

Quizás lo más difícil fue entrar. Taro me

llevó a un cubículo con su catre, unos paños y la

caja de kleenex. Me pidió que dejase el maletín

allí y nos desnudamos y antes que pudiese empezar a acariciar

aquella piel tersa y bronce como un duraznito se tapó con un

paño, me dio otro a mí, abrió la puerta, me

cogió la mano (más bien la atrapó) y salió

conmigo detrás de él. Yo pensaba en el maletín, no

porque hubiera muchos robos en Tokio, pero por si acaso. Y de la

posibilidad del robo y un muchacho japonés de unas nalgas

preciosas que me llevaba por el pasillo me di cuenta que  estábamos

entrando a un baño de vestuario. Abrió una regadera y me

pidió que me bañara. Me lavó y se lavó

conmigo. Allí lo noté por primera vez. Tenía el

vello púbico afeitado cortico, sólo pude pensar en las

fotos de las revistas y sonreir. Sonreir como tantas veces en

Japón, donde las cosas parecen a veces descasilladas de tal modo

que tienen su lógica muy particular y encajan perfectamente en

su devenir. Taro, lampiño y todo suave, terso, de labios como

tallarines y mirada melancólica ligeramente profesional,

tenía que estar también brevemente censurado aunque a su

erección le faltaba la tachita oscura que en los manga yaoi nos

indica que no debemos ver lo que andamos viendo. Después del

baño pasamos al mismo cubículo donde nos desnudamos,

allí seguía mi maletín y mi ropa doblada con

cuidado en una esquina. Estoy seguro de que fue Taro mismo quien la

dobló, pero no he podido recordar cuándo ni cómo

lo hizo. estábamos

entrando a un baño de vestuario. Abrió una regadera y me

pidió que me bañara. Me lavó y se lavó

conmigo. Allí lo noté por primera vez. Tenía el

vello púbico afeitado cortico, sólo pude pensar en las

fotos de las revistas y sonreir. Sonreir como tantas veces en

Japón, donde las cosas parecen a veces descasilladas de tal modo

que tienen su lógica muy particular y encajan perfectamente en

su devenir. Taro, lampiño y todo suave, terso, de labios como

tallarines y mirada melancólica ligeramente profesional,

tenía que estar también brevemente censurado aunque a su

erección le faltaba la tachita oscura que en los manga yaoi nos

indica que no debemos ver lo que andamos viendo. Después del

baño pasamos al mismo cubículo donde nos desnudamos,

allí seguía mi maletín y mi ropa doblada con

cuidado en una esquina. Estoy seguro de que fue Taro mismo quien la

dobló, pero no he podido recordar cuándo ni cómo

lo hizo.

La sesión duraba media hora. Lo supe al pagar. Lo que no

sabía era qué incluía y sobre todo qué no

estaba incluido. Me di cuenta después de cuán

clínico era todo. Esa primera vez sólo sentí

maravillado las manos de Taro aliviarme esa falta de cuerpo obsecuente

que ya se me hacía infernal. Como los pajilleros de Donatien

Alphonse François, el divino Taro me sorprendió; pero

quedé con ganas de otras rochelas mientras me limpiaba con

cuidado y una breve sonrisa la leche con los kleenex del cuartico.

No pude volver hasta dos semanas más tarde, y mal que bien mejor

así porque por más que me sobraran los reales diez mil

yenes por una paja no son ninguna tontería. Taro no estaba esa

tarde, pero precioso como un ángel estaba Naoki de Yokohama, me

dijo que tenía dieciocho. Lindo, como una fantasía, de cara radiante y facciones

perfectas. La pollina le caía apenas sobre los ojos para hacerlo

parecer aún más aniñado, como a los samurai les

gustaban. De tez más clara, menos definido de musculatura que

Taro. Desnudo era un poema. Echado en el catre sobre el tatami no

dejé que me hiciera casi nada. Lo acosté y lo

volteé y poco a poco lo hice acabar mientras me decía con

voz suave "dameé yoo", una de esas negativas desganadas, o

más bien con ganas de que no te hagan caso. Sonrojado por el

espectáculo de su propia leche y la mía que le cortaban

el pecho creo que estaba sorprendido de sí mismo y trató

de alcanzar los kleenex. Me le adelanté con el paño de

baño, la toalla que daban para la regadera y lo sequé con

ella. ¡No! ¡qué horror! eso no era para eso me dijo

con ojos casi de pánico; pero se quedó tranquilo ante

aquel fait accompli con el que no había más que hacer y

ante ese gaijin que había roto las reglas, había hecho

que se corriera, ensuciado la toalla con leche y ahora le

ofrecía llevarlo a su casa a Yokohama. Tenía carro esa

tarde y tiempo y ganas de pasear; pero Naoki no quiso. una fantasía, de cara radiante y facciones

perfectas. La pollina le caía apenas sobre los ojos para hacerlo

parecer aún más aniñado, como a los samurai les

gustaban. De tez más clara, menos definido de musculatura que

Taro. Desnudo era un poema. Echado en el catre sobre el tatami no

dejé que me hiciera casi nada. Lo acosté y lo

volteé y poco a poco lo hice acabar mientras me decía con

voz suave "dameé yoo", una de esas negativas desganadas, o

más bien con ganas de que no te hagan caso. Sonrojado por el

espectáculo de su propia leche y la mía que le cortaban

el pecho creo que estaba sorprendido de sí mismo y trató

de alcanzar los kleenex. Me le adelanté con el paño de

baño, la toalla que daban para la regadera y lo sequé con

ella. ¡No! ¡qué horror! eso no era para eso me dijo

con ojos casi de pánico; pero se quedó tranquilo ante

aquel fait accompli con el que no había más que hacer y

ante ese gaijin que había roto las reglas, había hecho

que se corriera, ensuciado la toalla con leche y ahora le

ofrecía llevarlo a su casa a Yokohama. Tenía carro esa

tarde y tiempo y ganas de pasear; pero Naoki no quiso.

Volví otras dos veces, a Naoki no lo vi otra vez. A Taro

sí. Quedé con la sospecha de que al verme venir por los

pasillos al salir del ascensor del edificio en las cámaras de la

entrada, los celestinos reordenaban a los muchachos y hasta

restringían la oferta. Uno me preguntó, no, me

aseguró que yo era beisbolero, jugador de pelota importado,

quedé intrigado; pero no me quejo...

Trece

vistas de la nieve en Japón

Kokin Wakashu

Casi no hay cuadra en Tokyo en la que no haya un lugar para comer.

Estos lugares tienen en el  exterior, frente a la puerta de

entrada, unas cortinas muy cortas, generalmente puestas a la altura de

la cara, que hacen que el interior sólo pueda ser entrevisto.

Cuando las cortinas se sacan y el local parece estar abierto, es que

está cerrado. Mientras que cuando las cortinas se interponen

entre el local y uno, obstaculizando la visión y el paso, es que

está abierto. El principio básico del erotismo y la

estética (a saber, que para que algo resulte más

atractivo hay que ocultarlo parcialmente), parece estar tan asentado en

la sociedad y la cultura japonesas, que hasta se aplica a las fondas de

comida. exterior, frente a la puerta de

entrada, unas cortinas muy cortas, generalmente puestas a la altura de

la cara, que hacen que el interior sólo pueda ser entrevisto.

Cuando las cortinas se sacan y el local parece estar abierto, es que

está cerrado. Mientras que cuando las cortinas se interponen

entre el local y uno, obstaculizando la visión y el paso, es que

está abierto. El principio básico del erotismo y la

estética (a saber, que para que algo resulte más

atractivo hay que ocultarlo parcialmente), parece estar tan asentado en

la sociedad y la cultura japonesas, que hasta se aplica a las fondas de

comida.

Lo primero que experimenta el viajero en Japón es una

confirmación de la propia existencia. Quien se sienta angustiado

con respecto a la realidad del propio yo, en Japón

sentirá rápido alivio, y hasta puede ocurrir que se

sienta no sólo existir sino existir en exceso: hasta tal punto

la sola propia presencia obliga a los japoneses a la reverencia, al

pedido de perdón o de disculpas y al agradecimiento sin

descanso. Se entiende que el budismo y las disciplinas ascéticas

y meditativas del zen hayan sido tan valoradas a lo largo de la

historia japonesa, ya que la disolución del yo que propugnan en

ningún otro lugar del mundo debe ser tan difícil de

conseguir. “¡¡Irashaimasé!!”

El grito repetido que es la señal de bienvenida en cualquier

negocio, local o restorán al que uno entre, brota de un modo

automático no tanto del individuo que lo emite sino del ser

social japonés, y se repite como un eco en el tiempo. Yuki me

pregunta qué opino del servicio en general ofrecido en los

comercios japoneses. Digo sin dudar que no puedo imaginar un servicio

mejor. Me pregunta si no me parece exagerado. A veces sí. El

grito de bienvenida me resulta tan impersonal y afectado que

preferiría una recepción muda. No dejo de notar que esa

legendaria hospitalidad tiene mucho de retórica, es decir, de

convención y de artificio, pero nunca es vana. Que posee

sustancia es fácil de verificar dirigiéndose a cualquier

persona en la calle con alguna pregunta, duda o dificultad. Los

esfuerzos por ayudar son tan genuinos que uno hasta termina entendiendo

lo que le dicen en japonés. Y también es

espontánea. Un día, yendo de Himeji a Okiyama en un tren

casi colmado, me disponía a beber un néctar de durazno

recién comprado, cuando descubro que la pajita plástica

que lo acompañaba, necesaria para beber de un modo decoroso del

recipiente de cartón, había desaparecido de la bolsita en

la que me lo habían vendido, por lo que me dispuse a tomar

directamente del cartón. Como si hubiera estado sentada

esperando ese momento, como si esa hubiera sido su función en el

tren o incluso en el mundo, cuando me di vuelta para ver quién

me golpeaba en el hombro me encuentro con una señorita con la

mano extendida ofreciéndome justamente una pajita. En

definitiva, la primera lección aprendida por el viajero en

Japón, amable y afantasmado lector, es de orden

ontológico y se resume en unas pocas palabras: los demás

existen, yo existo. del zen hayan sido tan valoradas a lo largo de la

historia japonesa, ya que la disolución del yo que propugnan en

ningún otro lugar del mundo debe ser tan difícil de

conseguir. “¡¡Irashaimasé!!”

El grito repetido que es la señal de bienvenida en cualquier

negocio, local o restorán al que uno entre, brota de un modo

automático no tanto del individuo que lo emite sino del ser

social japonés, y se repite como un eco en el tiempo. Yuki me

pregunta qué opino del servicio en general ofrecido en los

comercios japoneses. Digo sin dudar que no puedo imaginar un servicio

mejor. Me pregunta si no me parece exagerado. A veces sí. El

grito de bienvenida me resulta tan impersonal y afectado que

preferiría una recepción muda. No dejo de notar que esa

legendaria hospitalidad tiene mucho de retórica, es decir, de

convención y de artificio, pero nunca es vana. Que posee

sustancia es fácil de verificar dirigiéndose a cualquier

persona en la calle con alguna pregunta, duda o dificultad. Los

esfuerzos por ayudar son tan genuinos que uno hasta termina entendiendo

lo que le dicen en japonés. Y también es

espontánea. Un día, yendo de Himeji a Okiyama en un tren

casi colmado, me disponía a beber un néctar de durazno

recién comprado, cuando descubro que la pajita plástica

que lo acompañaba, necesaria para beber de un modo decoroso del

recipiente de cartón, había desaparecido de la bolsita en

la que me lo habían vendido, por lo que me dispuse a tomar

directamente del cartón. Como si hubiera estado sentada

esperando ese momento, como si esa hubiera sido su función en el

tren o incluso en el mundo, cuando me di vuelta para ver quién

me golpeaba en el hombro me encuentro con una señorita con la

mano extendida ofreciéndome justamente una pajita. En

definitiva, la primera lección aprendida por el viajero en

Japón, amable y afantasmado lector, es de orden

ontológico y se resume en unas pocas palabras: los demás

existen, yo existo.

Como

bien la describe una de mis guías, Tokyo es menos una ciudad que

un anillo de ciudades, interconectadas por autopistas y ferrocarriles

subterráneos o elevados. Una buena medida de sus dimensiones se

obtiene en las estaciones de subte. Como en todo el mundo, estas

estaciones tienen varias salidas. Comete un serio error el viajero que

crea que puede optar por cualquiera en la suposición de que no

estarán separadas más que por no demasiados metros y que

una vez en la superficie corregirá la precisión de su

andar tentativo. Me pasó en Ueno, donde ya había estado

unos días antes y por cuyo enorme parque ya había

paseado. Cuando volví a ir salí por una escalera

cualquiera, convencido de que a pesar de la vastedad de la

estación saldría en algún sector del parque y que

rápidamente me orientaría. Después de caminar

varias cuadras sin ver ni rastros del parque, y ya preguntándome

si no me habría bajado en la estación equivocada,

decidí desandar mi camino y salir por la salida adecuada.

Pareciera que cada salida correspondiera no tanto a distintas partes de

la ciudad como a ciudades diferentes, o incluso a ciudades de mundos

paralelos que sólo se contactan brevemente en las estaciones de

subte. Tokyo es un mandala urbano, un acertijo y un enigma, sólo

apreciable desde la cuarta dimensión de lo que vendrá. Como

bien la describe una de mis guías, Tokyo es menos una ciudad que

un anillo de ciudades, interconectadas por autopistas y ferrocarriles

subterráneos o elevados. Una buena medida de sus dimensiones se

obtiene en las estaciones de subte. Como en todo el mundo, estas

estaciones tienen varias salidas. Comete un serio error el viajero que

crea que puede optar por cualquiera en la suposición de que no

estarán separadas más que por no demasiados metros y que

una vez en la superficie corregirá la precisión de su

andar tentativo. Me pasó en Ueno, donde ya había estado

unos días antes y por cuyo enorme parque ya había

paseado. Cuando volví a ir salí por una escalera

cualquiera, convencido de que a pesar de la vastedad de la

estación saldría en algún sector del parque y que

rápidamente me orientaría. Después de caminar

varias cuadras sin ver ni rastros del parque, y ya preguntándome

si no me habría bajado en la estación equivocada,

decidí desandar mi camino y salir por la salida adecuada.

Pareciera que cada salida correspondiera no tanto a distintas partes de

la ciudad como a ciudades diferentes, o incluso a ciudades de mundos

paralelos que sólo se contactan brevemente en las estaciones de

subte. Tokyo es un mandala urbano, un acertijo y un enigma, sólo

apreciable desde la cuarta dimensión de lo que vendrá.

¿Qué es un escarbadiente? Yo diría que es un

cilindro delgado de madera con dos puntas afiladas para hacerle cumplir

su función. Descripto de esa manera, para un japonés es

una redundancia y una oportunidad perdida, e incluso un modesto

escándalo. El japonés razona que una única punta

afilada es necesaria y suficiente para el correcto funcionamiento del

escarbadiente y procede a sacrificar la segunda en el altar que lo

acompaña desde hace siglos: el de la estética y el

diseño. Sólo una vez que ha hecho en ella dos prolijas

ranuras anulares paralelas, que ha redondeado el fragmento intermedio

de madera, y que ha incluso delicadamente oscurecido el extremo apenas

convexo de esa punta del instrumento, es que el japonés puede

proceder con tranquilidad a extraer los fragmentos de yakitori que le

hayan quedado entre los dientes. Yuki se ríe.

El arroz es el gran enemigo del fútbol japonés. Todos los

lugares que en Argentina serían potreros, en Japón son plantaciones de arroz: al costado

de los caminos, junto a los puentes o las vías del tren, en

lotes vacíos entre edificios o construcciones. Lo que es

ciertamente de lamentar, ya que las dos veces que vi jóvenes

jugando, lo hacían con habilidad y movimientos propios de la

más pura y milenaria tradición sudamericana, y casi

todos, para mi sorpresa, juegan con las dos piernas. Sólo tienen

el defecto de la muy escasa presencia física. El día que

agreguen a su indudable comprensión estética del juego la

decisión con la que encaran un combate de sumo, serán

rivales de temer. en Japón son plantaciones de arroz: al costado

de los caminos, junto a los puentes o las vías del tren, en

lotes vacíos entre edificios o construcciones. Lo que es

ciertamente de lamentar, ya que las dos veces que vi jóvenes

jugando, lo hacían con habilidad y movimientos propios de la

más pura y milenaria tradición sudamericana, y casi

todos, para mi sorpresa, juegan con las dos piernas. Sólo tienen

el defecto de la muy escasa presencia física. El día que

agreguen a su indudable comprensión estética del juego la

decisión con la que encaran un combate de sumo, serán

rivales de temer.

Ninguna guía me había advertido sobre un riesgo muy

concreto que me esperaba no en las calles sino en las veredas de Tokyo

y de Kyoto: las bicicletas. El japonés se desplaza por las

veredas de  su

ciudad, sépalo el desprevenido lector, a toda velocidad. El

peligro es real, hasta el punto de que una noche fui arrollado por una

silenciosa bicicleta que me atacó desde atrás en las

veredas de Kawaramachi Dori, a orillas del Kamogawa. No importa

adónde dirija uno sus pasos, se encontrará con los

ubicuos ciclistas haciendo girar sus dobles ruedas, tal vez como

permanentes recordatorios budistas de la rueda del karma y del dolor, y

de su contrarrueda y antídoto, la rueda del dharma y el

conocimiento que hace dos mil quinientos años echó a

rodar un príncipe nepalés. su

ciudad, sépalo el desprevenido lector, a toda velocidad. El

peligro es real, hasta el punto de que una noche fui arrollado por una

silenciosa bicicleta que me atacó desde atrás en las

veredas de Kawaramachi Dori, a orillas del Kamogawa. No importa

adónde dirija uno sus pasos, se encontrará con los

ubicuos ciclistas haciendo girar sus dobles ruedas, tal vez como

permanentes recordatorios budistas de la rueda del karma y del dolor, y

de su contrarrueda y antídoto, la rueda del dharma y el

conocimiento que hace dos mil quinientos años echó a

rodar un príncipe nepalés.

En un McDonald’s de Nara pedí un poco de sal para mis papas

fritas. Una vez comprendido el pedido, el estupor de lo inesperado

recorrió las caras de las empleadas. Hasta que una de ellas

tomó una bolsita de papel de las que usan para poner las papas

fritas, tomó el gran salero que usan para cocinar y

virtió unos cuantos granos de sal en la bolsita, que

enrolló con cuidado y me entregó con una sonrisa, para

alivio de sus compañeras y para restauración del orden

universal.

El jardín de Rikuji-en en Tokyo está construido de modo

que las distintas vicisitudes de sus senderos, estanques, elevaciones y

puentes aluden a ochenta y ocho poemas japoneses célebres. Lo que me hace pensar en el teatro de títeres o bunraku, donde el titiritero

actúa a la vista del espectador. Lo que me hace pensar en el

teatro noh, donde los

actores, cuando no usan la máscara, la imitan con su cara. Lo

que me hace pensar en el kabuki,

en el que los actores acostumbran imitar a los títeres del bunraku. Para los japoneses, la

idea de que la naturaleza imita al arte es de tal obviedad, que hace

siglos que su arte consiste en imitar a la naturaleza imitando al arte. Lo que me hace pensar en el teatro de títeres o bunraku, donde el titiritero

actúa a la vista del espectador. Lo que me hace pensar en el

teatro noh, donde los

actores, cuando no usan la máscara, la imitan con su cara. Lo

que me hace pensar en el kabuki,

en el que los actores acostumbran imitar a los títeres del bunraku. Para los japoneses, la

idea de que la naturaleza imita al arte es de tal obviedad, que hace

siglos que su arte consiste en imitar a la naturaleza imitando al arte.

En los templos budistas y shintoístas se practica la quema de

inciensos. Grandes incensarios ubicados frente a los principales

recintos del templo convocan el fervor de los creyentes, que los colman

de grandes bastones de incienso de colores, y que usan las manos para

esparcir el humo sobre sus cuerpos y sus cabezas. Prácticas

similares en el cristianismo, el hinduismo y tantos credos del mundo,

sugieren una íntima conexión entre el humo y la

religión. El misterio, lo entrevisto, lo que es materia de

revelación, el secreto, las posibles visitas desde el más

allá, se avienen a la compañía del humo y sus

remedos de tiniebla. Ahí te ofrezco, humeante y tenebroso

lector, materia para tus cavilaciones.

El

templo budista en cuyo cementerio eligió ser enterrado el

escritor Junichiro Tanizaki no es una atracción

turística, y por lo tanto carece de información que

ofrecer al visitante. Después de recorrer el cementerio y tratar

infructuosamente de ubicar la tumba, le pregunté a una mujer que

barría el lugar. Intenté hablarle en inglés, pero

sólo obtuve su reacción temerosa. Nuestras lenguas

infranqueables resultaron compartir un único vocablo, pero ese

vocablo fue suficiente. Ni bien pronuncié la palabra “Tanizaki”

sus ojos emitieron un brillo y empezó a repetir “Tanizaki

Junichiro”, tal vez sorprendida de que un bárbaro de ojos

redondos pronunciara ese nombre querido. Abandonó la

pequeña escoba y estiró su índice curvo y huesudo,

haciendo señas para que la siguiera. “Sákuro tri,

sákuro tri”, me decía la mujer, caminando encorvada. Lo

que finalmente entendí que quería decir “árbol

sagrado”, o sea “sacred tree”

en su inglés de fonética japonesa, y que se

refería al ciruelo plantado junto al par de lápidas que

señalan la tumba de Tanizaki, colega en el amor de Murasaki

Shikibu y admirado apólogo de la sombra. El

templo budista en cuyo cementerio eligió ser enterrado el

escritor Junichiro Tanizaki no es una atracción

turística, y por lo tanto carece de información que

ofrecer al visitante. Después de recorrer el cementerio y tratar

infructuosamente de ubicar la tumba, le pregunté a una mujer que

barría el lugar. Intenté hablarle en inglés, pero

sólo obtuve su reacción temerosa. Nuestras lenguas

infranqueables resultaron compartir un único vocablo, pero ese

vocablo fue suficiente. Ni bien pronuncié la palabra “Tanizaki”

sus ojos emitieron un brillo y empezó a repetir “Tanizaki

Junichiro”, tal vez sorprendida de que un bárbaro de ojos

redondos pronunciara ese nombre querido. Abandonó la

pequeña escoba y estiró su índice curvo y huesudo,

haciendo señas para que la siguiera. “Sákuro tri,

sákuro tri”, me decía la mujer, caminando encorvada. Lo

que finalmente entendí que quería decir “árbol

sagrado”, o sea “sacred tree”

en su inglés de fonética japonesa, y que se

refería al ciruelo plantado junto al par de lápidas que

señalan la tumba de Tanizaki, colega en el amor de Murasaki

Shikibu y admirado apólogo de la sombra.

Yuki, la siempre entrevista y fragmentaria Yuki, me explica que su

nombre significa “nieve”, pero que esta palabra se escribe con un

carácter chino diferente del que corresponde a su nombre, y que

por lo tanto no es su nombre. Es decir, el nombre de una persona en

Japón no es la serie de sonidos que pronuncia cuando se lo

preguntamos, sino el o los caracteres chinos con que lo escribe. Me

pregunto si sus manos serían sus manos y su piel su piel, o si

también necesitaban una escritura que las revelara. esta palabra se escribe con un

carácter chino diferente del que corresponde a su nombre, y que

por lo tanto no es su nombre. Es decir, el nombre de una persona en

Japón no es la serie de sonidos que pronuncia cuando se lo

preguntamos, sino el o los caracteres chinos con que lo escribe. Me

pregunto si sus manos serían sus manos y su piel su piel, o si

también necesitaban una escritura que las revelara.

De la infinidad de comidas que deleitan o sobresaltan el paladar del

visitante, mi preferida es dragón en su fuego. He aquí la

receta: se caza un dragón joven y se lo cuelga de modo que la

boca apunte a una de sus patas traseras, por otra parte

convenientemente elevada de modo de frenar la irrigación. La

furia que el cautiverio provoca en el dragón le hace expulsar

fuego de las fauces, lo que lentamente va cocinando la pata. El dolor

genera más llamas, lo que asegura una correcta cocción.

Un sablazo preciso del cocinero decapita al dragón y

señala el momento en que la pata está en el punto de

cocción exacto. El acompañamiento consiste de arroz y de

una salsa que cambia de acuerdo a la estación. Algunas sectas

shintoístas argumentan que la verdadera delicia reside en comer

la pata que quedó cruda, porque no ha sufrido las consecuencias

del fuego impuro de la ira. Los monjes budistas se abstienen de la

polémica, porque son vegetarianos.

El tren me lleva a Shimonoseki, el puerto lejano desde el que un barco

me va a cruzar a Corea. Llevo una carta de Yuki, pero prometí no

leerla hasta no salir de Japón. El tren va prácticamente

vacío. El guarda lo recorre regularmente. Noto con sorpresa que

cada vez que termina de recorrer un vagón, se da vuelta y hace una leve reverencia, gira, abre la

puerta del siguiente vagón, y antes de empezar a recorrerlo hace

otra leve reverencia, que repetirá en ese mismo vagón

cuando termine de recorrerlo y gire, antes de pasar al siguiente. El

viajero, que al principio se mostró complacido y hasta halagado

por esas muestras de civilidad, ahora se pregunta si no son más

que movimientos automáticos, no diferentes de los que las ruedas

de ese mismo tren están haciendo ahora mismo al rodar sobre las

vías, indiferentes de su presencia. Esas reverencias, entiende

el viajero, no están en realidad dirigidas a él, sino al

pasaje anónimo o incluso potencial, al vagón, es decir,

al vacío y a la ausencia. Y están hechas menos por el

guarda que por un ente indiferenciado que sólo se manifiesta a

través del guarda, y que es una especie de espíritu

intangible, una emanación del Japón que se dirige a

sí misma, y se repite como un eco en el tiempo. El viajero se

replantea las primeras lecciones aprendidas, y se pregunta si

será cierto que efectivamente existe. Se pregunta incluso si

será cierto que lo que deja atrás es un país en el

que estuvo, e intuye que no hay manera de discernir y separar, dentro

de ese todo que es un viaje, aquello que es viaje a la ilusión,

al espejismo y al engaño.

da vuelta y hace una leve reverencia, gira, abre la

puerta del siguiente vagón, y antes de empezar a recorrerlo hace

otra leve reverencia, que repetirá en ese mismo vagón

cuando termine de recorrerlo y gire, antes de pasar al siguiente. El

viajero, que al principio se mostró complacido y hasta halagado

por esas muestras de civilidad, ahora se pregunta si no son más

que movimientos automáticos, no diferentes de los que las ruedas

de ese mismo tren están haciendo ahora mismo al rodar sobre las

vías, indiferentes de su presencia. Esas reverencias, entiende

el viajero, no están en realidad dirigidas a él, sino al

pasaje anónimo o incluso potencial, al vagón, es decir,

al vacío y a la ausencia. Y están hechas menos por el

guarda que por un ente indiferenciado que sólo se manifiesta a

través del guarda, y que es una especie de espíritu

intangible, una emanación del Japón que se dirige a

sí misma, y se repite como un eco en el tiempo. El viajero se

replantea las primeras lecciones aprendidas, y se pregunta si

será cierto que efectivamente existe. Se pregunta incluso si

será cierto que lo que deja atrás es un país en el

que estuvo, e intuye que no hay manera de discernir y separar, dentro

de ese todo que es un viaje, aquello que es viaje a la ilusión,

al espejismo y al engaño.

|

una

mujer sin suficiente abolengo, el destino del príncipe Genji (se

pronuncia aproximadamente ‘guenshi’) está marcado por el signo

de esos ancestros contrariados. De extrema belleza, de superior talento

para la danza, la música o la caligrafía, y de gran

carisma personal, es llamado desde su infancia

una

mujer sin suficiente abolengo, el destino del príncipe Genji (se

pronuncia aproximadamente ‘guenshi’) está marcado por el signo

de esos ancestros contrariados. De extrema belleza, de superior talento

para la danza, la música o la caligrafía, y de gran

carisma personal, es llamado desde su infancia  de la heroína de su libro y del cargo

administrativo de su padre), debemos este libro inagotable, que empieza

con el tono de los cuentos tradicionales y las narraciones populares, y

termina más de mil páginas después como si hubiera

recorrido la historia de la literatura.

de la heroína de su libro y del cargo

administrativo de su padre), debemos este libro inagotable, que empieza

con el tono de los cuentos tradicionales y las narraciones populares, y

termina más de mil páginas después como si hubiera

recorrido la historia de la literatura.  San Juan de la Cruz, entre otros, han recurrido al

comentario o a la exégesis incluida o incorporada a los propios

textos comentados. El

San Juan de la Cruz, entre otros, han recurrido al

comentario o a la exégesis incluida o incorporada a los propios

textos comentados. El  interpretarlos. A veces aparecen comentarios de la

narradora sobre los poemas: “Un poema improvisado, si es dicho

musicalmente, con una cadencia al principio y al final como de algo no

dicho, puede parecer que transmite un mundo de significados, aún

si después de una reflexión detenida no parezca haber

dicho casi nada.” Hay comentarios similares sobre las conversaciones

entre los personajes, como cuando To no Chujo escucha hablar a una de

sus hijas y la narradora comenta: “A su padre le encantaba el modo en

que ella hacía que pareciera que quedaba mucho sin decir”. Los

comentarios sobre interpretación y significado como el siguiente

no son infrecuentes: “No había trazos de ambigüedad en la

carta, pero estaba redactada de un modo tan discreto que alguien ajeno

a la situación no la hubiera entendido.” No hace falta demasiada

imaginación para entender que estos comentarios y otros

similares podrían aplicarse a la novela misma, narrada de un

modo frecuentemente elusivo y que a veces deja al lector

preguntándose si no será él mismo quien es ajeno a

la situación. La prosa y la poesía, que en los

antecedentes de la tradición se mantenían separadas sin

interferencias, ahora parecen querer borrar o debilitar esos

límites. Es decir que el

interpretarlos. A veces aparecen comentarios de la

narradora sobre los poemas: “Un poema improvisado, si es dicho

musicalmente, con una cadencia al principio y al final como de algo no

dicho, puede parecer que transmite un mundo de significados, aún

si después de una reflexión detenida no parezca haber

dicho casi nada.” Hay comentarios similares sobre las conversaciones

entre los personajes, como cuando To no Chujo escucha hablar a una de

sus hijas y la narradora comenta: “A su padre le encantaba el modo en

que ella hacía que pareciera que quedaba mucho sin decir”. Los

comentarios sobre interpretación y significado como el siguiente

no son infrecuentes: “No había trazos de ambigüedad en la

carta, pero estaba redactada de un modo tan discreto que alguien ajeno

a la situación no la hubiera entendido.” No hace falta demasiada

imaginación para entender que estos comentarios y otros

similares podrían aplicarse a la novela misma, narrada de un

modo frecuentemente elusivo y que a veces deja al lector

preguntándose si no será él mismo quien es ajeno a

la situación. La prosa y la poesía, que en los

antecedentes de la tradición se mantenían separadas sin

interferencias, ahora parecen querer borrar o debilitar esos

límites. Es decir que el  escrito

en Japón), en el que Ariwara no Narihira, figura central a quien

se atribuyen numerosos poemas del

escrito

en Japón), en el que Ariwara no Narihira, figura central a quien

se atribuyen numerosos poemas del  Henry James, hacia el final del siglo XIX, auguraba un

largo futuro para la novela ya que siempre habría nuevas

áreas que explorar de la vida de los hombres. Esta es la

visión ortodoxa de la novela: una prosa extendida, con un

núcleo narrativo de mayor o menor relevancia, que explora el

mundo de la experiencia humana. Elementos de forma y lenguaje, en esta

visión, son considerados secundarios y más bien propios