La poesía entre tiempos: Alfredo Bosi y la resistencia

Pedro Meira Monteiro, Princeton University

El ensayo de Alfredo Bosi, que La Habana Elegante acerca por primera vez a un público lector de español ― aquí, en la cuidada traducción de Diego Molina ― es uno de los trabajos más notables de este crítico que, desde la década de 1970, viene marcando indeleblemente la imaginación sobre la literatura y la cultura en Brasil.

El ensayo de Alfredo Bosi, que La Habana Elegante acerca por primera vez a un público lector de español ― aquí, en la cuidada traducción de Diego Molina ― es uno de los trabajos más notables de este crítico que, desde la década de 1970, viene marcando indeleblemente la imaginación sobre la literatura y la cultura en Brasil.

Es posible leerlo en una clave más contextualizada, comprendiéndolo inserto en la red de consignas y desafíos de su propio tiempo de producción, aunque sea posible, también, notar y evaluar cómo este ensayo atraviesa los tiempos, ofreciendo, aún hoy, una fresquísima visión sobre el aspecto contraideológico de la producción poética, en cualquier rincón del mundo.

En esta breve presentación, comencemos por aquellos trazos que remiten más inmediatamente al contexto de producción del ensayo: los años setenta, cuando, en América Latina, y en Brasil en particular, la “ideología” era la más urgente de las cuestiones. Reflexionar sobre el poder de los discursos ideológicos era, a fin de cuentas, una forma de encarar el espeso muro que separaba al individuo de su plena realización humana. En términos menos abstractos, y tal vez menos idealistas, se trataba de responder a la permanente amenaza del Estado dictatorial, buscando, en los espacios que el discurso oficial era incapaz de ocupar, a las hendiduras por donde podía penetrar la luz de la crítica.

Estado dictatorial, buscando, en los espacios que el discurso oficial era incapaz de ocupar, a las hendiduras por donde podía penetrar la luz de la crítica.

En buena clave dialéctica, la crítica se orientaba por una potencia propositiva, que tenía su verdad más honda en un momento estratégica y lógicamente negativo: la negación de la sociedad presente era la tarea contraideológica por excelencia. De allí la importancia que para Alfredo Bosi tienen, en la onda de las lecturas del tiempo, autores como Marx, Adorno, Horkheimer, Gramsci, y el propio Hegel.

El desafío de la crítica de las ideologías se tornaba tan más complejo cuanto aquél  discurso “oficial” no se limitaba a la voz del Estado. Tal discurso estaba ―y para todos los efectos permanece hasta hoy― en la propaganda, en los medios, y en el sentido común transformado en discurso “realista”. La batalla era ingente. Y si la literatura ―la poesía al frente― no podía ofrecer un plano en el que se resolvieran los conflictos en una sociedad capitalista, al menos podía construir el espacio en el que las contradicciones se explicitarían a punto de producir formas nuevas, propiciando un nuevo canto que fuera la expresión profunda de un sujeto escindido, oprimido por formas sofisticadas de dominio, y entregado a una especie de búsqueda desesperada y confusa de sí mismo. Sin ser un canto de absoluta liberación, la poesía podía, sin embargo, forjar la re-vivencia, en el plano del lenguaje, de aquellas instancias de convivencia plenas de sentido que la sociedad capitalista colocaba para perder, o para vender. En suma, la poesía era vista como la fuente y la morada de toda potencia contraideológica. Su encanto era el arma más poderosa contra la mistificación sistémica, ofertando generosamente, de vuelta al hombre, un espacio que la cohorte de razones y motivos ideológicos cotidianamente profanaba. Se trataba de una guerra, y es así que la “resistencia” que le da título al ensayo de Bosi permite sentir, en toda su frescura, el sabor de un tiempo hecho de innúmeras batallas, algunas de ellas hoy olvidadas, otras completamente actuales.

discurso “oficial” no se limitaba a la voz del Estado. Tal discurso estaba ―y para todos los efectos permanece hasta hoy― en la propaganda, en los medios, y en el sentido común transformado en discurso “realista”. La batalla era ingente. Y si la literatura ―la poesía al frente― no podía ofrecer un plano en el que se resolvieran los conflictos en una sociedad capitalista, al menos podía construir el espacio en el que las contradicciones se explicitarían a punto de producir formas nuevas, propiciando un nuevo canto que fuera la expresión profunda de un sujeto escindido, oprimido por formas sofisticadas de dominio, y entregado a una especie de búsqueda desesperada y confusa de sí mismo. Sin ser un canto de absoluta liberación, la poesía podía, sin embargo, forjar la re-vivencia, en el plano del lenguaje, de aquellas instancias de convivencia plenas de sentido que la sociedad capitalista colocaba para perder, o para vender. En suma, la poesía era vista como la fuente y la morada de toda potencia contraideológica. Su encanto era el arma más poderosa contra la mistificación sistémica, ofertando generosamente, de vuelta al hombre, un espacio que la cohorte de razones y motivos ideológicos cotidianamente profanaba. Se trataba de una guerra, y es así que la “resistencia” que le da título al ensayo de Bosi permite sentir, en toda su frescura, el sabor de un tiempo hecho de innúmeras batallas, algunas de ellas hoy olvidadas, otras completamente actuales.

De entre los muchos otros trazos en que se puede detectar la red de consignas y referencias en medio a la cual trabaja la imaginación del crítico, está la incomodidad con el aspecto autorreferencial de la literatura, o sea, el malestar ante aquellos ejercicios y esfuerzos metalingüísticos y metaliterarios que tuvieron su momento de esplendor en los años sesenta y setenta, y que hasta hoy gozan de inmenso prestigio en el plano crítico. Se vivían las primeras resacas de la “muerte del autor”, así como el momento más brillante de la poesía concreta en Brasil, más allá de una especial fascinación, entre los críticos, por descubrir textos que se armaban como eternos comentarios de sí mismos. Lo curioso es que, en su propio ensayo, Bosi haga un cauteloso elogio de la poesía que se piensa a sí misma, llegando, con su homenaje, sólo hasta João Cabral de Melo Neto, reservando a los poetas concretos brasileños el espacio más tímido de la traducción de un poema que él cita y analiza.

autor”, así como el momento más brillante de la poesía concreta en Brasil, más allá de una especial fascinación, entre los críticos, por descubrir textos que se armaban como eternos comentarios de sí mismos. Lo curioso es que, en su propio ensayo, Bosi haga un cauteloso elogio de la poesía que se piensa a sí misma, llegando, con su homenaje, sólo hasta João Cabral de Melo Neto, reservando a los poetas concretos brasileños el espacio más tímido de la traducción de un poema que él cita y analiza.

Hay mucho que se dice sin decirse en “Poesía-resistencia”. Se puede imaginar que el crítico grite, con sus silencios significantes, contra aquel compromiso con el lenguaje que, en última instancia, parece negar que el propio lenguaje sea una materia sostenida por los hombres, que gana su densidad y significación plenas sólo cuando es capaz de sostener verdaderamente la condición humana. De allí que un materialismo humanista, alentado por el hálito de un cristianismo comprometido (y quien dice cristianismo comprometido en los años setenta, en América Latina, dice Teología de la Liberación), pase refrescante ante los ojos del lector, siempre que “Poesía-resistencia” postula la condición humana a partir de un trabamiento de tiempos, viendo en el presente el momento distendido entre épocas diversas, como si la promesa de cualquier futuro mejor obligase, paradójicamente, a mirar hacia atrás.

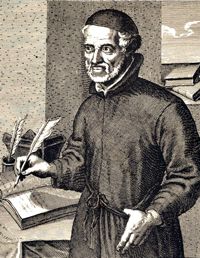

Si aún ahora me referí a “silencios significantes”, es porque el tema del silencio y del sentido reaparece en algunos de los ensayos del libro que integra “Poesía-resistencia”(1). Sin embargo, exactamente en este ensayo, el arte oratorio está empeñado en una apuesta por descubrir todas aquellas instancias que la ideología silenciaría y asfixiaría con su máquina discursiva previsible y sofisticada. Se trata de una apuesta por escuchar, fundamentalmente, lo que la ideología no deja oír. Todo es paradoja allí: la condición humana secuestrada puede ser más audible cuanto más baja y sutil sea la dicción; pero, a menudo, es necesario gritar. Así, un lector de los textos del siglo XVII notará que, no pocas veces, es la voz de Antônio Vieira, el mayor predicador de la lengua portuguesa, que se emula y disimula en la voz del crítico brasileño, cuyo estudio sobre la poesía parte de una discusión sobre el poder genésico ―y por lo tanto poético― del propio nombramiento: ¿quién da los nombres? ¿Y cómo los dice?

Si aún ahora me referí a “silencios significantes”, es porque el tema del silencio y del sentido reaparece en algunos de los ensayos del libro que integra “Poesía-resistencia”(1). Sin embargo, exactamente en este ensayo, el arte oratorio está empeñado en una apuesta por descubrir todas aquellas instancias que la ideología silenciaría y asfixiaría con su máquina discursiva previsible y sofisticada. Se trata de una apuesta por escuchar, fundamentalmente, lo que la ideología no deja oír. Todo es paradoja allí: la condición humana secuestrada puede ser más audible cuanto más baja y sutil sea la dicción; pero, a menudo, es necesario gritar. Así, un lector de los textos del siglo XVII notará que, no pocas veces, es la voz de Antônio Vieira, el mayor predicador de la lengua portuguesa, que se emula y disimula en la voz del crítico brasileño, cuyo estudio sobre la poesía parte de una discusión sobre el poder genésico ―y por lo tanto poético― del propio nombramiento: ¿quién da los nombres? ¿Y cómo los dice?

La cuestión de los tiempos es central, porque articula la sátira y la parodia, capaces, bajo registros diversos, de llevar la atención hacia el momento en que el tiempo perdido (o deseado) parece tener más sentido que el tiempo presente. Como si el presente fuera la verdadera falsificación. O mejor, como si el presente dejase atrás lo que continúa manteniendo al hombre escindido ―todo aquello que, perdido en la noche de la memoria, le cabe rememorar. La rememoración, como se sabe, puede ser apenas la idealización ostentosa de un pasado cualquiera, o la celebración inocua de la forma ultrapasada cuyo prestigio se quiere mantener a cualquier precio. Pero es también posible que, en medio a la idealización, o por medio de una forma ya usada y abusada, diga algo que tiene un profundo compromiso con el sentido obnubilado por las fórmulas ideológicas. Lo que torna interesante a la poesía es justamente su aspecto interesado, o mejor, aquellos intereses que apenas si se dejan entrever, muchas veces opacos, revelando que la voz poética no es ni pura liberación, ni pura prisión. Es lucha, y en su condición de lucha (resistencia) es que puede seguir entonando algo que desafina el discurso ideológico, rasgando su razón única con la lógica de otras razones, que apuntan hacia otras sociedades que se sueñan a través del lenguaje. De allí que no sea apenas el pasado (las edades de oro de los clásicos, el paraíso perdido de Milton y Blake) que cuenta, sino también el futuro, la nueva Jerusalén que se esconde de las miradas, y que sólo a la voz profética le es dado

al hombre escindido ―todo aquello que, perdido en la noche de la memoria, le cabe rememorar. La rememoración, como se sabe, puede ser apenas la idealización ostentosa de un pasado cualquiera, o la celebración inocua de la forma ultrapasada cuyo prestigio se quiere mantener a cualquier precio. Pero es también posible que, en medio a la idealización, o por medio de una forma ya usada y abusada, diga algo que tiene un profundo compromiso con el sentido obnubilado por las fórmulas ideológicas. Lo que torna interesante a la poesía es justamente su aspecto interesado, o mejor, aquellos intereses que apenas si se dejan entrever, muchas veces opacos, revelando que la voz poética no es ni pura liberación, ni pura prisión. Es lucha, y en su condición de lucha (resistencia) es que puede seguir entonando algo que desafina el discurso ideológico, rasgando su razón única con la lógica de otras razones, que apuntan hacia otras sociedades que se sueñan a través del lenguaje. De allí que no sea apenas el pasado (las edades de oro de los clásicos, el paraíso perdido de Milton y Blake) que cuenta, sino también el futuro, la nueva Jerusalén que se esconde de las miradas, y que sólo a la voz profética le es dado  nombrar y describir. Para Bosi, la conjunción entre horizonte utópico y tiempo perdido es el umbral en el que se tensiona la promesa de otro tiempo, que sólo la poesía alcanza. La poesía es la presencia y el sustento de un tiempo distendido, tensionado entre pérdidas inenarrables y ganancias que apenas se tornan ciertas por la voz poética, única en su capacidad de recordar aquello que se le roba cotidianamente a los hombres. De allí, de hecho, el interés por el aspecto coral de la poesía de Neruda, que aparece en “Poesía-resistencia” y que, a un lector de la obra de Alfredo Bosi, inmediatamente le hará recordar un estudio posterior como “Colônia, culto e cultura”.(2)

nombrar y describir. Para Bosi, la conjunción entre horizonte utópico y tiempo perdido es el umbral en el que se tensiona la promesa de otro tiempo, que sólo la poesía alcanza. La poesía es la presencia y el sustento de un tiempo distendido, tensionado entre pérdidas inenarrables y ganancias que apenas se tornan ciertas por la voz poética, única en su capacidad de recordar aquello que se le roba cotidianamente a los hombres. De allí, de hecho, el interés por el aspecto coral de la poesía de Neruda, que aparece en “Poesía-resistencia” y que, a un lector de la obra de Alfredo Bosi, inmediatamente le hará recordar un estudio posterior como “Colônia, culto e cultura”.(2)

Voces que callan, voces que se escuchan, voces que se confunden: la modulación del habla poética es el tema de los demás ensayos del libro en que se encuentra “Poesía-resistencia”. Pero tal vez sea este estudio, que el lector podrá ahora leer en español, el más comprometido, y el más apasionado de los ensayos de Alfredo Bosi. Al final, en él el horizonte escatológico de un pensamiento que se atiene literalmente al discurso del Apocalipsis cede, comprensivamente, a una generosa visión del “mito como resistencia”. Aliado o en paralelo con el epos revolucionario, el mito permitiría reinstaurar, en la imaginación, tiempos más generosos, desarmando con vigor la dominación y enfrentando con firmeza las potencias de conservación de un presente inicuo. El sentido de justicia que guía la crítica de Bosi, insisto, no se nutre en la creencia de un final de los tiempos, o en una resolución final del sentido (recuerdo siempre que el apocalipsis es, etimológicamente, la revelación). El sentido está, y permanece, en la lucha y en la resistencia. He ahí el ser y el tiempo de una poesía que evoca todo aquello que ya fue y aún no es, trayendo a la página la vibración de una voz que habla de otro mundo, que no se revela sino como potencia: una potencia muchas veces hecha de nada, o de casi nada.

en paralelo con el epos revolucionario, el mito permitiría reinstaurar, en la imaginación, tiempos más generosos, desarmando con vigor la dominación y enfrentando con firmeza las potencias de conservación de un presente inicuo. El sentido de justicia que guía la crítica de Bosi, insisto, no se nutre en la creencia de un final de los tiempos, o en una resolución final del sentido (recuerdo siempre que el apocalipsis es, etimológicamente, la revelación). El sentido está, y permanece, en la lucha y en la resistencia. He ahí el ser y el tiempo de una poesía que evoca todo aquello que ya fue y aún no es, trayendo a la página la vibración de una voz que habla de otro mundo, que no se revela sino como potencia: una potencia muchas veces hecha de nada, o de casi nada.

Es así, pienso, que se puede comprender el enlace final de “Poesía-resistencia”, cuando la ginestra de Leopardi es recordada como la flor flexible y dúctil que, obstinada, se sustenta en las escarpas de un volcán. El escenario pedregoso y agreste al que convida la metáfora leopardina, trabajada por Bosi, permite evocar otras tantas imágenes. A un lector de literatura hispanoamericana, le hará recordar, acaso, la imaginación precisa de aquello que puede el canto alegre de la resistencia, cuando de las profundidades, ante las más aterradoras formas, hace subir su esperanza aérea: “¿por qué, en los ríos profundos, en estos abismos de rocas, de arbustos y sol, el tono de las canciones era dulce, siendo bravío el torrente poderoso de las aguas, teniendo los precipicios ese semblante aterrador? Quizá porque en esas rocas, flores pequeñas, tiernísimas, juegan con el aire, y porque la corriente atronadora del gran río va entre flores y enredaderas donde los pájaros son alegres y dichosos, más que en ninguna otra región del mundo.”(3)

Notas

1. Bosi, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000 [1977].

2. Cf. Bosi, Alfredo. “Colônia, culto e cultura”. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p.11-63. El libro entero fue publicado en español (cf. Bosi, Alfredo. Cultura brasileña: una dialéctica de la colonización. Trad. Eduardo Rinesi, Jung Ha Kang. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2005). Ya el ensayo al que aquí me refiero fue también publicado en inglés. Cf. Bosi, Alfredo. Colony, Cult and Culture. Ed. Pedro Meira Monteiro. Trad. Robert P. Newcomb. Dartmouth, MA: University of Massachusetts Dartmouth, 2008. (Disponible para download gratis en http://www.laabst.net/.) Resulta interesante notar que el módulo de una investigación de la literatura por el sesgo contraideológico, que se encuentra en “Poesía-resistencia”, reaparece después, en fina clave interpretativa, en la idea de una “dialéctica de la colonización”, bien como en estudios posteriores. Cf. Bosi, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. Cf. también el reciente Bosi, Alfredo. Ideologia e contraideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Por último, no podemos olvidar el “nudo ideológico” que la obra de Machado de Assis ofrece a un estudioso de la literatura contra-hegemónica como Alfredo Bosi, que hoy es, también, uno de los más importantes críticos machadianos. Cf. Bosi, Alfredo. Machado de Assis: o enigma do olhar. São Paulo: Martins Fontes, 2007 [1999]. Cf., también, Bosi, Alfredo. Brás Cubas em três versões. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

3. Arguedas, José María. Los ríos profundos. Madrid: Cátedra, 2000, p.379.