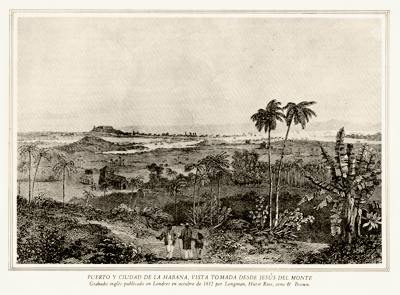

“La Habana de otros tiempos”

Serafín Ramírez

Aun cuando no es posible fijar de una manera precisa la época en que se comenzó a cultivar entre nosotros el arte de la música, época no muy remota por cierto, puede decirse no obstante, que esto debió ocurrir allá por el año de 1800, pues que hasta esa fecha muy poca importancia debía tener, cuando solo se encuentra en la historia de este país, así como en sus archivos y bibliotecas alguna que otra pobre tradición, y no hemos

Aun cuando no es posible fijar de una manera precisa la época en que se comenzó a cultivar entre nosotros el arte de la música, época no muy remota por cierto, puede decirse no obstante, que esto debió ocurrir allá por el año de 1800, pues que hasta esa fecha muy poca importancia debía tener, cuando solo se encuentra en la historia de este país, así como en sus archivos y bibliotecas alguna que otra pobre tradición, y no hemos podido hallar en nuestro afán de acumular datos para robustecer estos apuntes, nada de interés, y las pocas noticias que sin saber cómo hemos logrado exhumar, ¡qué triste idea dan de este arte sublime entre nosotros! ¡qué desairado papel se le hacía desempeñar!

podido hallar en nuestro afán de acumular datos para robustecer estos apuntes, nada de interés, y las pocas noticias que sin saber cómo hemos logrado exhumar, ¡qué triste idea dan de este arte sublime entre nosotros! ¡qué desairado papel se le hacía desempeñar!

Pero oigamos ante todo al Sr. D. Buenaventura [Pascual] Ferrer describiendo una temporada de baños a principios de este siglo, es decir, el pretexto de la sociedad habanera de entonces, para pasar en el campo unos días de embullo y alegre esparcimiento. La música toma buena parte en ella: (1)

«A todo se va allí más bien que a bañarse: dice, bailes, juegos, comedias, máscaras, novillos, todo abundaba. Cada familia contribuía con una pequeña cantidad, con la cual se pagaba una música perpetua que sonaba en una glorieta espaciosa que se formó para el intento. Esta era la palestra donde se ejecutaban todas las diversiones, y las mesas de estado rodeaban la plaza, tal era su abundancia. Tres días estuvimos en este sitio, y me pareció que los baños refrescarían muy poco a los que no cesaban de acalorarse en los bailes, en el juego y en otras disoluciones.»

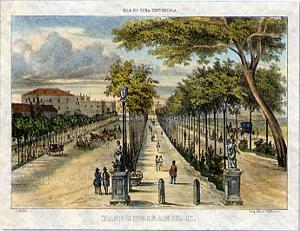

Y luego agrega: «Otras de las diversiones más apetecidas de los habaneros, es el baile, pues casi toca en locura. Habrá diariamente en la ciudad más de cincuenta de estas concurrencias y como son todas a puerta abierta, los mozos de pocas obligaciones suelen pasar en ella toda la noche. No se necesita ser convidado, ni aun tener conocimiento alguno en la casa para asistir, basta presentarse dignamente para bailar. En la plaza mayor hay una casa pública destinada para este efecto, a donde se concurre por suscripción. Asisten a ella las familias más distinguidas del pueblo, y hay varios cuartos destinados para bailar, refrescar, jugar, etc. Esta tertulia es sumamente útil para la civilidad de una población; pero me han dicho, que posteriormente ha decaido mucho su concurrencia sin saber por qué. Los bailes de la gente principal se componen de buenos músicos y se danza en ellos la escuela francesa; los demás se ejecutan con una o dos guitarras o tiples, y un calabazo hueco, con unas hendiduras. Cantan y bailan unas tonadas alegres y bulliciosas, inventadas por ellos mismos, con una ligereza y gracia increibles. La clase de las Mulatas es la que más se distingue en estas danzas.»

una ligereza y gracia increibles. La clase de las Mulatas es la que más se distingue en estas danzas.»

Así que todos a una convienen en que hasta 1800 la música, esa música seductora, preponderante y sublime que Condillac hacer nacer de la articulación extremadamente marcada de las primeras lenguas, que San Isidoro llama dulce encanto de este don del cielo, y la Staël cree que cuando la oímos somos capaces de los más nobles esfuerzos;  esa música, por fin, que el mundo entero adora y admira, no tenía entre nosotros otra forma que la forma primitiva, la que el capricho de cada cual le quería dar. La inspiración buena o mala era la regla. El canto particularmente no constituía un arte, era solo un aliciente para bailar, y como que los bailes de entonces eran muy poco edificantes, se valían del soberano auxilio de las canciones tiernas y de la palabra lasciva y grosera, para despertar mayor interés y estímulo, tal como se hace con el paladar extragado, que no conviniéndole finos y suaves manjares, se le da mucho salado, mucho picante y nada más. ¡Con decir que las negras cantaban en nuestros templos entre nubes de incienso, acompañadas por un instrumental desproporcionado e incoherente, en el cual figuraban el gracioso tiple y el seco y ríspido calabazo o güiro; y que en ese mismo período reinaron la Morena, el Cachirulo, donde se oyen unas canciones del P. Pando, de la Beata y otras llenas de las mayores obscenidades, la Guavina, que en boca del que la canta sabe a cuántas cosas puercas, indecentes y majaderas se pueda tomar, la Matraca, el ¿Cuándo? y Que toquen la Sarabandina, donde se nombra a Fr. Juan de la Gorda manzana… creemos haberlo dicho todo. (2)

esa música, por fin, que el mundo entero adora y admira, no tenía entre nosotros otra forma que la forma primitiva, la que el capricho de cada cual le quería dar. La inspiración buena o mala era la regla. El canto particularmente no constituía un arte, era solo un aliciente para bailar, y como que los bailes de entonces eran muy poco edificantes, se valían del soberano auxilio de las canciones tiernas y de la palabra lasciva y grosera, para despertar mayor interés y estímulo, tal como se hace con el paladar extragado, que no conviniéndole finos y suaves manjares, se le da mucho salado, mucho picante y nada más. ¡Con decir que las negras cantaban en nuestros templos entre nubes de incienso, acompañadas por un instrumental desproporcionado e incoherente, en el cual figuraban el gracioso tiple y el seco y ríspido calabazo o güiro; y que en ese mismo período reinaron la Morena, el Cachirulo, donde se oyen unas canciones del P. Pando, de la Beata y otras llenas de las mayores obscenidades, la Guavina, que en boca del que la canta sabe a cuántas cosas puercas, indecentes y majaderas se pueda tomar, la Matraca, el ¿Cuándo? y Que toquen la Sarabandina, donde se nombra a Fr. Juan de la Gorda manzana… creemos haberlo dicho todo. (2)

Poco más tarde, (1810), mejorada la cultura de nuestra sociedad vinieron a sustituir a esas groseras caricaturas los Boleros, Polos, Seguidillas y Tiranas, que se cantaban por lo regular en las altas horas de la noche, a guisa de serenatas, en las rejas de las casas de aquellas damas a quienes el amor, o una simple amistad quería obsequiar. Estas composiciones, en las que encontraban ancho campo los instrumentistas para lucir sus dotes musicales y habilidad, puesto que tanto los acompañamientos como los solos y pasacalles se improvisaban, y el lujo y buen gusto consistía en hacerlos a cual más floreados; estas obras, de las cuales se conservan algunas a la memoria, pues no sabemos de ninguna escrita, tienen un mérito relativo atendiendo a la época en que se compusieron y a los escasos conocimientos que del arte se habían alcanzado.

sabemos de ninguna escrita, tienen un mérito relativo atendiendo a la época en que se compusieron y a los escasos conocimientos que del arte se habían alcanzado.

Los boleros principalmente se distinguen por su acento plañidero: «son aires melancólicos, dice la señora Merlin, que llevan perfectamente el sello del país.» Y en realidad es así, lloran más bien que cantan; y aunque algunos han degenerado de su origen otros por el contrario, tienen cierta semejanza con los de la Península de donde proceden. De ellos tenemos muy buenas pruebas en El Soberano, El Matancero, La Madrugada, La Despedida de Longo; entre las canciones serias pueden citarse también La Atala, Juramentos de amor, La Corina, La Tortolita; y entre las guarachas La Chismosa, El Carpintero, La Maloja, La Cirila (caballo de batalla del incomparable Covarrubias), El Canelo, La Filomena y otras.

Todos y todas perfectamente ritmadas, y con marcadísima tendencia al tono menor, lo cual confirma un axioma del sabio Fetis que no es del caso reproducir. Y con unos versos, tan fáciles, tan suaves, y expresivos que desde luego recuerdan el sentimiento a la vez que la gracia picaresca de sus autores, si bien distando muy mucho de aquellos que con tanta justicia y dureza censuró el implacable Regañón.

Nadie siembre su parra

junto al camino

porque todo el que pasa

corta un racimo:

Y el hortelano

se queda sin ninguno

siendo él el amo.El amor que se oculta

bajo el misterio

hace mayor estrago

dentro del pecho.

Porque la llama

como no halla salida

abrasa el alma.De tu pecho la llave

me has entregado,

y como fiel amante

ya la he guardado.

Y como quieras

he de ser tu inquilino

hasta que muera.Por las puertas del pecho

contra el recato

pasan los pensamientos

de contrabando.

Porque sus guardas

al soborno del gusto

dan puertas francas.Hoy se cierra mi pecho

toma la llave

y como tú no quieras

no entrará nadie.

Tenla guardada

mira que si la pierdes

pierdes la entrada.Apetezco la vida

porque es en parte

necesaria y precisa

para adorarte.

Y así en la muerte

no sentiré otra cosa

sino es perderte.

Los boleros, polos, seguidillas y tiranas estuvieron en boga hasta el año de 1830 en cuya fecha vinieron a sustituirles las canciones patrióticas. Recordamos haber oído cuando niños, algunos de los primeros; más aún, y lo decimos sin empacho, los oiríamos en el día con sumo placer, que aparte toda razón artística, el canto que nos arrulló en los primeros años de la vida siempre embelesa, porque despierta de una manera viva y ardiente los más dulces y tiernos recuerdos.

los oiríamos en el día con sumo placer, que aparte toda razón artística, el canto que nos arrulló en los primeros años de la vida siempre embelesa, porque despierta de una manera viva y ardiente los más dulces y tiernos recuerdos.

Mucho llamaron la atención en esa época D. Antonio Flores autor el más fecundo en el género de tiranas, lo cual le valió el sobrenombre de Tirano. Más de una vez hemos oído decir al profesor D. Enrique González, al cual había que dar créditos en cuestiones de elogio por ser muy parco en ellos, que Flores era hombre de genio y gracia, y que habiéndole tratado íntimamente, tuvo ocasión de oirle muy a menudo. Que improvisaba bonitas tiranas, acompañándose en la guitarra al mismo tiempo, de una manera llena de encanto para cuantos le oían.

le oían.

D. Ramón Sotolongo y Quixano el más conocido de todos, no solo por sus bellas composiciones en el estilo criollo, sino por la manera deliciosa de cantarlas. Su voz era de tenor, y aunque dicen sus compañeros y amigos, que ésta no era simpática, sin embargo imprimía a lo que cantaba un sentimiento tan exquisito, que jamás tuvo rival. Longo, como cariñosamente le llamaban sus amigos, era un hombre, puede decirse, de hierro, y solo así se comprende que hubiese podido llevar por espacio de tantos años una vida sin descanso, cantando incesantemente día y noche. Tuvo grandes simpatías y figuró en su época como pudiera figurar hoy un artista de primer orden.

Las señoritas Lola y Ana Baldasas, que cantaban a dos voces, y gozaron de tanta fama en aquella época, que ha llegado íntegra a nuestros tiempos.

Las de Sollozo, que en unión de varios aficionados y profesores cantaban todos los años por Semana Santa en su propia casa y con general aplauso el Stabat de Pergolese. ¿Quién no sabe a qué punto llegó la reputación de estas jóvenes, que fueron durante tantos años las delicias de la Habana? Muy celebradas fueron también las hermanas ** que a la vez de cantar, se acompañaban primorosamente con el arpa. Cuéntase de ellas que estando una noche multitud de personas apiñadas en las ventanas de su casa llenas de entusiasmo, le preguntaron a un músico poeta, hombre de color que allí se hallaba, qué juicio formaba de aquellas jóvenes de tanto talento y tan feas, a lo cual contestó al punto:

Las de Sollozo, que en unión de varios aficionados y profesores cantaban todos los años por Semana Santa en su propia casa y con general aplauso el Stabat de Pergolese. ¿Quién no sabe a qué punto llegó la reputación de estas jóvenes, que fueron durante tantos años las delicias de la Habana? Muy celebradas fueron también las hermanas ** que a la vez de cantar, se acompañaban primorosamente con el arpa. Cuéntase de ellas que estando una noche multitud de personas apiñadas en las ventanas de su casa llenas de entusiasmo, le preguntaron a un músico poeta, hombre de color que allí se hallaba, qué juicio formaba de aquellas jóvenes de tanto talento y tan feas, a lo cual contestó al punto:

Tocan, pero ¡cómo tocan!

Cantan, pero ¡cómo cantan!

Con boca y manos provocan,

Pero con la cara espantan.

Los hermanos Urdapilleta, flauta el uno, violín el otro; Juan Valdés, Goyo Alvarado que vivió hasta hace poco, Abraham Elcid, Juan Navarro guitarrista consumado, Mariano Sto que hacía de segundo a Longo, Juan Nieva, un tal Argüelles, Vicente Ramos y otros muchos cuyos nombres se han perdido después de tanto tiempo. Es de sentir que no se conozcan todos, puesto que representaron un papel importante en la misma época; y aunque no los presentamos como unas notabilidades, sin embargo hicieron mucho, y quizá en mejores condiciones habrían llegado a ocupar en el arte un puesto distinguido. El destino no lo quiso así, de todos modos, la Habana debe ver siempre en ellos el primer núcleo de aficionados que trató de moverse, si bien en estrecho círculo, y se movió en efecto, despertando cada día mayor afición por un arte que debía ser poco después objeto de nuestras más caras delicias.

poco después objeto de nuestras más caras delicias.

Entre los profesores de color Macario y Pedro Pérez, José Peña, Bartolo Avilés, Francisco Vega, Ulpiano Estrada, Tomás Buelta y Flores, Evaristo Quirós que aún vive, Ramón Menéndez y su discípulo Secundino Arango, a quien debemos las primeras lecciones de violoncello, Juan de Dios Lazo, Tomás Alarcón y Claudio Brindis de Salas (padre), el más conocido de todos y quizá el de menos mérito artístico; sin embargo, su bondadoso carácter, su afición decidida por los blancos, su deseo constante de figurar entre ellos, su elegancia en el vestir, su conversación afectada y por lo mismo entretenida, y por último, la circunstancia de haber sido maestro de baile de toda la gente de buen tono, y hermano de leche del Conde de **, circunstancia que entre nosotros se estima mucho, le dieron gran prestigio.

Por los años de 1828 al de 1830 se hicieron conocer D. José María de Peñalver y D. José de Urrias, pianistas de mérito, perfeccionado este último en su viaje a Europa, D. Nicolás Muñoz y Zayas, D. Nicolás García de los Reyes, D. Antonio Raffelin y Estrada violinista aficionado y compositor de algún mérito, y el venerable Varela, que también cultivó la música con brillante resultado. (3)

Fueron todos estos profesores y aficionados grandes entusiastas del arte y su progreso al extremo de no poder vivir sino en un centro puramente artístico. Las brillantes reuniones que con tanta frecuencia se hacían, sobre todo en la casa del señor D. José María Peñalver, y en las que tanto figuraron y tanto se hicieron aplaudir aquellas señoras y señoritas, rico ornamento del arte, Asunción Montalvo arpista, Tomasa Basave, Merced Cuesta, Condesa  de Fernandina, Rosario Palomino, María Teresa Peñalver, Leocadia Zamora, Ramona Bernal, Salomé Topete, Dolores Saint-Maxent, Margarita O’Brien, Francisca Ramírez de

de Fernandina, Rosario Palomino, María Teresa Peñalver, Leocadia Zamora, Ramona Bernal, Salomé Topete, Dolores Saint-Maxent, Margarita O’Brien, Francisca Ramírez de Pontón, Josefa Erice, Isabel Ulmo, Manuela Diago, Luisa O-farrill y Dolores Espadero, que vino a esta capital en 1810, después de haber hecho sus estudios de piano y contrapunto en la Península donde nació, llegando a tocar el repertorio clásico de una manera que revelaba sus múltiples cualidades artísticas. Así que la morada de sus padres en Cádiz, y la de dicha señora en esta capital después de su matrimonio con el ilustrado habanero D. Nicolás Ruiz, fueron el punto de cita de todo lo más escogido y notable en música, y en los cuales se aplaudían calurosamente las obras de Haydn, Pleyel, Mozart, etc. La sonata de Beethoven, en la para piano y violín, fue siempre uno de los más grandes triunfos de la aficionada artista.

Pontón, Josefa Erice, Isabel Ulmo, Manuela Diago, Luisa O-farrill y Dolores Espadero, que vino a esta capital en 1810, después de haber hecho sus estudios de piano y contrapunto en la Península donde nació, llegando a tocar el repertorio clásico de una manera que revelaba sus múltiples cualidades artísticas. Así que la morada de sus padres en Cádiz, y la de dicha señora en esta capital después de su matrimonio con el ilustrado habanero D. Nicolás Ruiz, fueron el punto de cita de todo lo más escogido y notable en música, y en los cuales se aplaudían calurosamente las obras de Haydn, Pleyel, Mozart, etc. La sonata de Beethoven, en la para piano y violín, fue siempre uno de los más grandes triunfos de la aficionada artista.

A todo este mérito se une otro, en nuestro concepto, muy valioso. La señora doña Dolores Espadero es madre de don Nicolás Ruiz, uno de los artistas cubanos de más reputación, no ya solo como pianista de primer orden, sino como notable profesor de piano, en cuyo instrumento ha formado excelentes discípulos. A su madre debe el Sr. Ruiz Espadero una gran parte de su rara habilidad y maestría, así como esa afición al arte, ese amor al estudio que supo inculcarle desde sus más tiernos años y que le han colocado en tan alto lugar.

Toda esta gente de reconocido mérito representa una época floreciente del arte en La Habana, que después de tanto tiempo se recuerda con verdadero placer. Y no podía por menos que terminar de una manera tan espléndida el período de los primeros treinta años que acabamos de bosquejar con los esfuerzos de esa brillante pléyade de artistas y aficionados, cuyos talentos debían marcar el primer período musical de la Habana, superando con mucho a la época en que lucieron, y borrando para siempre recuerdos de un pasado cuya continuidad habría sido para Cuba estigma de verdadera ignominia.

Notas

(1) Cuba en 1708.--- Carta 2ª, Revista de Cuba, abril 30 de 1877

(2) Véase El Regañón de la Habana, citado por el Sr. D. Antonio Bachiller y Morales en su interesante obra Las letras en Cuba, (t. 20 pág. 47).

(3) Vida de D. Félix Varela, por D. José I. Rodríguez.

La Habana Artística. Apuntes históricos. La Habana: Imp. del E. M. de la Capitanía General, 1891. pp. 7-17.

Continuará…