En torno a la novela negra: poética y política en Cien botellas en una pared1

Los libros siempre hablan de otros libros

y cada historia cuenta una historia que ya se ha contado.

Umberto Eco

Iraida H. López, School of American and International Studies

Ramapo College of New Jersey

En el capítulo inicial de Cien botellas en una pared (2002),(2) Zeta, la narradora y protagonista aspirante a escritora profesional, nos advierte que su mejor amiga, Linda Roth, está enfrascada en la redacción de su tercera novela, nada menos que titulada Cien botellas en una pared. La novela versa sobre un doble homicidio. Añade Zeta que las obras anteriores de Roth, “también sanguinarias y truculentas”, llegarían a ser seguramente “clásicos del thriller, de la Serie Negra” (16). Los comentarios de la narradora remiten a dos atributos fundamentales de nuestra novela, a saber, el género literario al que pretende afiliarse – el noir – y la relajación de las fronteras entre la realidad y la ficción, una constante en la literatura de Ena Lucía Portela. Menos obvio en el incidente citado, pero igualmente relevante si tomamos en cuenta el contexto narrativo en su conjunto, es el hecho de una literatura que hace referencia a sí misma, que no cesa de reflexionar sobre la escritura.

En el capítulo inicial de Cien botellas en una pared (2002),(2) Zeta, la narradora y protagonista aspirante a escritora profesional, nos advierte que su mejor amiga, Linda Roth, está enfrascada en la redacción de su tercera novela, nada menos que titulada Cien botellas en una pared. La novela versa sobre un doble homicidio. Añade Zeta que las obras anteriores de Roth, “también sanguinarias y truculentas”, llegarían a ser seguramente “clásicos del thriller, de la Serie Negra” (16). Los comentarios de la narradora remiten a dos atributos fundamentales de nuestra novela, a saber, el género literario al que pretende afiliarse – el noir – y la relajación de las fronteras entre la realidad y la ficción, una constante en la literatura de Ena Lucía Portela. Menos obvio en el incidente citado, pero igualmente relevante si tomamos en cuenta el contexto narrativo en su conjunto, es el hecho de una literatura que hace referencia a sí misma, que no cesa de reflexionar sobre la escritura.

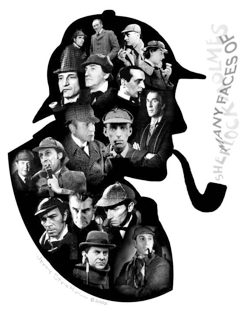

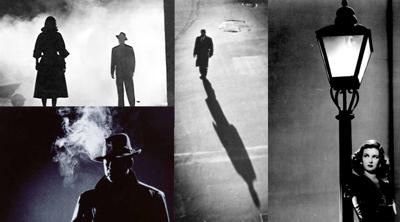

Aunque parezca aventurado afirmarlo, Cien botellas es una novela negra posmoderna. Numerosos indicios así lo indican. Desde el principio abundan las referencias a autores de la literatura policial como Dashiell Hammett, Agatha Christie, Raymond Chandler, G. K. Chesterton, Sir Arthur Conan Doyle, Patricia Highsmith y John Dickson Carr. También, a figuras protagónicas y detectives connotados de programas televisivos, de la literatura y del cine como Columbo y Sherlock Holmes. Hay incluso un sacerdote, el padre Ignacio Loyola, y un médico, Hermenegildo Frumento, cuya incumbencia radica en proclamar olvidados principios cristianos y cierto sentido común, y que arrastran ecos de personajes ilustres de la ficción negra como Father Brown, el famoso clérigo de los relatos de Chesterton, y el Doctor Watson, el médico distraído de las obras de Conan Doyle, aunque ambos aquí se abstengan de involucrarse o resolver los homicidios. Un dato sugerente es que el padre Brown es el personaje favorito del padre Ignacio, lector asiduo del género negro. Asimismo, encontramos elementos asociados claramente con tal literatura: violencia, crímenes, homicidios, detectives, disparos y armas de fuego, defenestraciones, enigmas, personajes misteriosos, policías ineptos y supuestas intrigas. Además, Linda Roth es una ávida lectora del género policial y los estantes de su biblioteca están atiborrados de novelas negras. Es más, en algunos ambientes Roth recibe hasta el sobrenombre de Agatha Christie. Su narrativa es efectivamente reconocida como noir por los especialistas. Uno de sus relatos recibió el premio Semana Negra para cuentos policiales. Y su segunda novela, Nocturno Sebastián, fue galardonada con el premio Dashiell Hammett al mejor thriller del año, lo cual le vale a la autora una buena compensación en dólares, un codiciado viaje al extranjero y la oportunidad de explayarse acerca de los editores con quienes entra en contacto, ensañándose con ellos. Por otra parte, es innegable el sostenido interés de la escritora cubana, Portela, por autores y directores de cine que han cultivado esta modalidad, pues sus nombres aparecen repetidamente en las obras que ha publicado hasta el momento.

disparos y armas de fuego, defenestraciones, enigmas, personajes misteriosos, policías ineptos y supuestas intrigas. Además, Linda Roth es una ávida lectora del género policial y los estantes de su biblioteca están atiborrados de novelas negras. Es más, en algunos ambientes Roth recibe hasta el sobrenombre de Agatha Christie. Su narrativa es efectivamente reconocida como noir por los especialistas. Uno de sus relatos recibió el premio Semana Negra para cuentos policiales. Y su segunda novela, Nocturno Sebastián, fue galardonada con el premio Dashiell Hammett al mejor thriller del año, lo cual le vale a la autora una buena compensación en dólares, un codiciado viaje al extranjero y la oportunidad de explayarse acerca de los editores con quienes entra en contacto, ensañándose con ellos. Por otra parte, es innegable el sostenido interés de la escritora cubana, Portela, por autores y directores de cine que han cultivado esta modalidad, pues sus nombres aparecen repetidamente en las obras que ha publicado hasta el momento.

Pero si bien el texto de Portela – cuyo universo narrativo era ya en 2004, según Luisa Campuzano, “el más nutrido, ambicioso y logrado corpus [femenino] de esta década”, refiriéndose al período que empieza a mediados de los noventa (“Literatura de mujeres” 164)– revela lazos de familia con la ficción detectivesca, lejos estamos aquí de presenciar los patrones clásicos del género, tanto en el plano continental como el insular. La novela ilustra, en efecto, las modificaciones que ésta ha sufrido como consecuencia de una aproximación posmoderna, tal vez paródica, a las fórmulas del policial. Ana María Amar Sánchez señala que su estructura original descansaba sobre el supuesto de que “una vez cometido un crimen, se desarrolla la búsqueda de la verdad y se restablece la justicia” (47), aunque en medio de los tres hitos asomaran complicaciones y confusiones, como admitieran en su época Edgar Allan Poe y Conan Doyle (Mandel 15-16). Sin lugar a dudas, el triunfo de la justicia coronaba el relato, lo cual demuestra la fe inconmovible en la razón y la ley que aún podía encontrarse en la sociedad decimonónica, cuando emerge y se afianza la literatura policíaca, producto del estallido de la gran metrópoli, el concomitante incremento del crimen y la constitución de los cuerpos de policía organizados con el fin de mantener el orden.

Sin embargo, hacia fines del último siglo puede observarse una transformación notable. Empezando con Jorge Luis Borges en los años cuarenta y culminando posteriormente con escritores contemporáneos como el mexicano Paco Ignacio Taibo II, el brasileño Rubem Fonseca y el argentino Ricardo Piglia, entre otros, se produce en la literatura policial iberoamericana la innovación y redefinición del perfil clásico. Tal reconfiguración abarca una mayor autoconsciencia creativa, que se distancia de los modelos canónicos sin ignorarlos del todo; el gusto por las alusiones; el desplazamiento de la responsabilidad por el delito cometido, que en la actualidad puede corresponder a las instituciones más que a un individuo; frecuentemente, la irresolución del conflicto; y, por último, un pronunciado sentido político vinculado a coyunturas históricas específicas (Amar Sánchez 45-61). Podemos deducir, pues, que el nuevo policial pone en duda la autonomía y originalidad del

Sin embargo, hacia fines del último siglo puede observarse una transformación notable. Empezando con Jorge Luis Borges en los años cuarenta y culminando posteriormente con escritores contemporáneos como el mexicano Paco Ignacio Taibo II, el brasileño Rubem Fonseca y el argentino Ricardo Piglia, entre otros, se produce en la literatura policial iberoamericana la innovación y redefinición del perfil clásico. Tal reconfiguración abarca una mayor autoconsciencia creativa, que se distancia de los modelos canónicos sin ignorarlos del todo; el gusto por las alusiones; el desplazamiento de la responsabilidad por el delito cometido, que en la actualidad puede corresponder a las instituciones más que a un individuo; frecuentemente, la irresolución del conflicto; y, por último, un pronunciado sentido político vinculado a coyunturas históricas específicas (Amar Sánchez 45-61). Podemos deducir, pues, que el nuevo policial pone en duda la autonomía y originalidad del artista, la capacidad de dilucidar el misterio, y las antiguas certidumbres sobre la justicia y la ley.

artista, la capacidad de dilucidar el misterio, y las antiguas certidumbres sobre la justicia y la ley.

Para Luis Rogelio Nogueras y Guillermo Rodríguez Rivera, ambos autores de novelas negras como El cuarto círculo(1976), escrita a dos manos, la renovación del género había venido constatándose en obras como The Postman Always Rings Twice (1934), una novela de James M. Cain en la que el acusado paga una culpa que no le corresponde debido a la falta de escrupulosidad de abogados y policías. (Años después, el escritor afroamericano Chester Himes presentaría en su novela The Real Cool Killers, de 1959, un panorama aún más desolador, con policías decididos a no rectificar el nombre del verdadero criminal con tal de no convertirse en el hazmerreír de la prensa, mientras que el perpetrador, conocido por ellos, permanece en libertad). Para Nogueras y Rodríguez Rivera, “toda ampliación, todo enriquecimiento de un género se da tambiéncomo negación de la tesis que constituye el género en un momento dado de su desarrollo” (147). Es indiscutible que hay tanto continuidad como ruptura. Un teórico prominente como Tzvetan Todorov matiza que “el nuevo género no se constituye necesariamente a partir de la negación del rasgo principal del anterior, sino a partir de un complejo de propiedades diferentes, sin preocuparse por lograr con el primero un conjunto lógicamente armonioso” (7). En opinión del crítico franco-búlgaro, hay obras de la literatura policial que no se ajustan a los modelos de la novela de enigma, la negra propiamente y la de suspenso, las tres categorías que él identifica como pertenecientes a esta categoría literaria, sino que se sitúan “en el margen del género, como una forma intermediaria entre novela policial y novela tout court” (7). Un ejemplo del tipo intermedio de novela que Todorov cita en su tipología es The Talented Mr. Ripley (1955), de Patricia Highsmith.

A juzgar por los comentarios de Amar Sánchez bosquejados arriba, la novela negra posmoderna en Iberoamérica se ubica también en espacios intersticiales e híbridos. Pese a dicho deslizamiento, ciertos requisitos básicos, comunes a todas estas obras, han persistido a través del tiempo: “There is no real consensus on what constitutes a detective novel, but most critics affirm that detective fiction is a product of mass culture, that is formulaic, and that its nucleus is the reconstruction of events leading to a criminal act” (Braham xii). Veremos que, aunque la novela de Portela se adhiere a los tres principios, presenta también algunas innovaciones, enmarcadas éstas tanto en las tendencias posmodernistas como en su propia poética. Asimismo es cierto que Cien botellas cumple con lo señalado por Todorov en cuanto a la coexistencia de dos relatos en la ficción policíaca: la historia del crimen y la historia de cómo se llega al crimen y éste se resuelve – salvo que, en este caso, no es un detective el que halla la solución, sino Zeta la que se lanza a ofrecer una explicación.

Una evolución similar a la descrita más arriba se observa en la misma clase de literatura publicada en Cuba en las últimas décadas.(3) Para Leonardo Padura, quien se hizo merecedor en 1998 del premio Dashiell Hammett otorgado por la Asociación  Internacional de Escritores Policiacos (AIEP),(4) los elementos constitutivos de la novela de crimen se acoplaron a una sociedad empeñada, desde 1959, en engendrar hombres nuevos con nobles ideales como parte de la agenda revolucionaria, pues el relato terminaba ineludiblemente con la ejemplar captura del transgresor: “[e]ste elemento moralizante y conservador, muy ligado al origen idealista y burgués de la novela policíaca, fue el que propició su fácil trasplante a las sociedades socialistas durante las décadas del setenta y el ochenta, con apenas unos retoques en cuanto a la valoración de entidades clasistas como justicia y legalidad” (Modernidad, posmodernidad 13).(5) Desde luego, el vínculo del género con la cultura de masas seguramente favoreció su aclimatación en un país que a la sazón promovía la lectura en los estratos populares con un vigor ejemplar. Algunas peculiaridades de esa nueva novela policial cubana comprendían que el delincuente se enfrentara al Estado, éste como representante del pueblo en el poder; que el investigador fuera un policía profesional, también actuando en representación del pueblo, no a título individual; que dicho investigador colaborara con las organizaciones de masas que apoyaban el proceso revolucionario, como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR); y, finalmente, que el relato asumiera una función didáctica al profundizar en los gérmenes de la criminalidad, los cuales debían ser erradicados bajo la revolución (Nogueras y Rodríguez Rivera, 152). En Cuba, la novela policíaca fue promovida por el Ministerio del Interior, organismo que a partir de 1972 premió aquéllas que propagaran

Internacional de Escritores Policiacos (AIEP),(4) los elementos constitutivos de la novela de crimen se acoplaron a una sociedad empeñada, desde 1959, en engendrar hombres nuevos con nobles ideales como parte de la agenda revolucionaria, pues el relato terminaba ineludiblemente con la ejemplar captura del transgresor: “[e]ste elemento moralizante y conservador, muy ligado al origen idealista y burgués de la novela policíaca, fue el que propició su fácil trasplante a las sociedades socialistas durante las décadas del setenta y el ochenta, con apenas unos retoques en cuanto a la valoración de entidades clasistas como justicia y legalidad” (Modernidad, posmodernidad 13).(5) Desde luego, el vínculo del género con la cultura de masas seguramente favoreció su aclimatación en un país que a la sazón promovía la lectura en los estratos populares con un vigor ejemplar. Algunas peculiaridades de esa nueva novela policial cubana comprendían que el delincuente se enfrentara al Estado, éste como representante del pueblo en el poder; que el investigador fuera un policía profesional, también actuando en representación del pueblo, no a título individual; que dicho investigador colaborara con las organizaciones de masas que apoyaban el proceso revolucionario, como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR); y, finalmente, que el relato asumiera una función didáctica al profundizar en los gérmenes de la criminalidad, los cuales debían ser erradicados bajo la revolución (Nogueras y Rodríguez Rivera, 152). En Cuba, la novela policíaca fue promovida por el Ministerio del Interior, organismo que a partir de 1972 premió aquéllas que propagaran la ideología prevalente.(6) Aun un crítico comprometido con la revolución cubana como José Antonio Portuondo advirtió que esas novelas, empujadas a seguir un cauce predeterminado, bien podrían degenerar en la “exposición apologética de la ideología revolucionaria, la propaganda elemental y primaria [y] el elogio desembozado de los procedimientos revolucionarios” (Modernidad 151-152, y Wilkinson, 119-120).

la ideología prevalente.(6) Aun un crítico comprometido con la revolución cubana como José Antonio Portuondo advirtió que esas novelas, empujadas a seguir un cauce predeterminado, bien podrían degenerar en la “exposición apologética de la ideología revolucionaria, la propaganda elemental y primaria [y] el elogio desembozado de los procedimientos revolucionarios” (Modernidad 151-152, y Wilkinson, 119-120).

Padura se detiene en la contradicción que representaba el despunte, por un lado, del género de marras y, por otro, la crisis que sufría en aquellos momentos la cultura cubana a raíz del caso Padilla y la celebración del Congreso de Educación y Cultura en 1971, un año después del fracaso de la “zafra de los diez millones”, el cual puso fin al periodo más experimental del proceso revolucionario (Wilkinson 70). Fue éste el año en que el poeta Heberto Padilla se vio impelido a cantar la palinodia por su libro Fuera del juego (1968),(7) catalogado como contrarrevolucionario, y asimismo en el que el Congreso estableció un espacio acotado para la gestión intelectual y literaria, subordinándola a la lucha de clases. Desde esta óptica, el arte debía ser un vehículo para la consecución de fines sociales.(8) Ya en junio de 1961, Fidel Castro había establecido las pautas que debían guiar la labor de escritores y artistas en sus “Palabras a los intelectuales”, cuyo axioma, “Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada”, sentó las pautas para el futuro.(9) Las consecuencias se sentirían también en el seno del género negro. En el lapso que media entre 1970 y 1975, denominado “el quinquenio gris”(10) por el poco valor estético del arte producido en esa época, “nace, crece y hasta se agota el modelo de la novela policíaca revolucionaria, debido a las estrechas coordenadas artísticas en que debió moverse” (Modernidad 152). Dichas coordenadas incluían el apego al realismo socialista, la defensa de la revolución y el esquematismo de los personajes — los restauradores del orden eran siempre “los órganos cubanos de investigación policial o de la seguridad del Estado” y los causantes del caos, “la delincuencia contrarrevolucionaria o los agentes de la CIA” (Modernidad 152).(11) Por tal razón, no hubo una diferencia clara entre la novela policial y la de contraespionaje (Braham 35), inspirada esta última en los frecuentes atentados y actos de sabotaje y de agresión que se llevaban a cabo por aquellos años en nombre de la contrarrevolución. Así las cosas, dichas novelas estaban en función de la batalla de ideas librada durante décadas bajo el clima polarizador de la Guerra Fría, en medio de una gran tensión no sólo entre Cuba y los Estados Unidos, sino a nivel mundial. En su interesante estudio sobre la ficción policíaca en Cuba, Stephen Wilkinson sugiere que ésta surgió, en la etapa examinada, no espontáneamente, por iniciativa de los escritores, sino como resultado de un esfuerzo consciente y de una motivación ulterior de parte de las instituciones. Todo parece indicar que estaba en función de un proyecto político, en aras de la construcción de una nueva sociedad.(12)

No obstante, tal como ocurriera en el ámbito continental, a fines de los ochenta se renovó la literatura policial en Cuba  gracias, sobre todo, a la obra de Padura y, según él, al intercambio con escritores afiliados a la Asociación Internacional de Escritores Policíacos (AIEP), que contribuyó a que semejante fin se lograra (Modernidad 155). Muy probablemente, las tristes repercusiones de la crisis de los noventa coadyuvaron a su nuevo auge y difusión. De acuerdo con el escritor cubano, hoy en día es “una de las modalidades literarias con mayores aptitudes para reflejar ese lado oscuro de la sociedad que es cada vez mayor, como si la oscuridad fuera su destino. Y a un destino negro bien le viene una novela negra” (Modernidad157). No es Padura el único en pensar así. Su opinión la suscribe por igual Achy Obejas, quien en la antología de cuentos cubanos editada por ella, Havana Noir (2007), arguye que el relato negro, entendido éste de manera laxa, es el que mejor se aviene a la realidad peliaguda que viven muchos en la Isla. Obejas, quien es, por lo demás, la traductora al inglés de Cien botellas (publicada en los Estados Unidos en 2010 bajo el título de One Hundred Bottles), incluyó en la antología un cuento de Ena Lucía Portela titulado “La última pasajera”, el cual constituye el núcleo argumental de una novela homónima, actualmente en proceso.

gracias, sobre todo, a la obra de Padura y, según él, al intercambio con escritores afiliados a la Asociación Internacional de Escritores Policíacos (AIEP), que contribuyó a que semejante fin se lograra (Modernidad 155). Muy probablemente, las tristes repercusiones de la crisis de los noventa coadyuvaron a su nuevo auge y difusión. De acuerdo con el escritor cubano, hoy en día es “una de las modalidades literarias con mayores aptitudes para reflejar ese lado oscuro de la sociedad que es cada vez mayor, como si la oscuridad fuera su destino. Y a un destino negro bien le viene una novela negra” (Modernidad157). No es Padura el único en pensar así. Su opinión la suscribe por igual Achy Obejas, quien en la antología de cuentos cubanos editada por ella, Havana Noir (2007), arguye que el relato negro, entendido éste de manera laxa, es el que mejor se aviene a la realidad peliaguda que viven muchos en la Isla. Obejas, quien es, por lo demás, la traductora al inglés de Cien botellas (publicada en los Estados Unidos en 2010 bajo el título de One Hundred Bottles), incluyó en la antología un cuento de Ena Lucía Portela titulado “La última pasajera”, el cual constituye el núcleo argumental de una novela homónima, actualmente en proceso.

Es contra este telón de fondo que debe apreciarse la novedad aportada por el relato negro publicado recientemente en la Isla. La nueva narrativa policial o el “neopolicial” que surge en los setenta en países de Iberoamérica y más tarde en Cuba “opta por las proposiciones de una contracultura definitivamente politizada, participativa, corrosiva y rebelde” (Modernidad 137). Se trata, además, de una novela de crimen del tipo que describe Umberto Eco en sus Apostillas a “El nombre de la rosa”, en la cual “se descubre bastante poco y donde el detective es derrotado” (59). Dentro de dicha vertiente del género habría que situar Cien botellas. Como apuntan Amar Sánchez y Padura, el policial clásico, inductivo, tenía como componente esencial el trinomio crimen, verdad y justicia, casi siempre en ese orden. A diferencia de éste, en la novela de Portela, más cerca del policial “duro”,(13) el crimen se comete al final, la verdad está sólo sugerida, y la justicia no se restablece, o se establece solamente una justicia poética, que es tal vez a lo más que podemos aspirar en un mundo gobernado por la desigualdad y la injusticia. Todo ello pasado por el filtro mordaz del humor, la ironía, la parodia y la sátira, lo cual aporta algo nuevo al género negro.

Para colmo, el detective es un personaje de ficción dentro de la ficción que aspira inútilmente a resolver otro crimen, al mismo tiempo que anhela fugarse de Cuba. Es curioso que sólo el detective dentro de esa otra capa de ficción reciba un nombre propio, el teniente Leví; los demás, en la primera instancia de ficción, son tan incapaces que ni siquiera son dignos de ser identificados. El papel que desempeña el detective es asaz importante. Mientras que el cerebral Sherlock Holmes aplicó una lógica racional y certera al misterio planteado en The Hound of the Baskervilles (publicada por entregas entre 1901 y1902), restituyendo el orden y la transparencia (Wilkinson 172), en el posmodernismo la ambigüedad de la figura del detective añade incertidumbre sobre el curso de los acontecimientos y el desenlace de la intriga. La falta de conocimiento y dominio del personaje provoca inquietudes (Amar Sánchez 65). Hay un crimen irresuelto, pero en lugar del individuo investido de autoridad que lleva a feliz término la investigación, el detective de la novela neopolicial puede estar expuesto al fracaso. En el caso de nuestra novela, se encuentra también doblemente distante del curso de los acontecimientos. No en balde el crítico Glen S. Close se refiere al período “post-detective” en su artículo sobre el nuevo policial latinoamericano, pues el personaje en cuestión ha dejado de jugar el papel romántico del que descubre, a toda costa, la única, incontrovertible y confortante verdad.

Cien botellas nos sitúa plenamente en el terreno de la novela policial posmoderna. Que parezca otra cosa, es decir, simplemente una novela, se debe a su adecuación a esas formas híbridas o intermedias que Todorov reseña en su ensayo sobre el policial. Se debe también al humor y a la intención lúdica que atraviesa los textos de Portela,(14) los cuales ayudan a exponer, en tono jocoso, los males de que adolece la sociedad cubana contemporánea. Críticos como Nara Araújo y Abilio Estévez han comentado respectivamente sobre la intención de “erizar y divertir” (56) o “divertir y hacer pensar” (13) que se halla en el centro de la narrativa de Portela. Por ello, una frase de Umberto Eco le viene a pedir de boca: “divertir no significa di-vertir, desviar de los problemas”. Portela ha reconocido que le gusta “que los lectores se rían con lo que escrib[e], de ser posible a carcajadas, y que de súbito peguen un brinco, vuelvan atrás y se pregunten: ¿De qué coño me estoy riendo?” (López, “Entrevista” 56). Hay más de un episodio en Cien botellasque bien pudiera provocar semejante reacción. Es ésta la novela de Portela más explícitamente ligada a la vida cotidiana en La Habana de fines de milenio.

simplemente una novela, se debe a su adecuación a esas formas híbridas o intermedias que Todorov reseña en su ensayo sobre el policial. Se debe también al humor y a la intención lúdica que atraviesa los textos de Portela,(14) los cuales ayudan a exponer, en tono jocoso, los males de que adolece la sociedad cubana contemporánea. Críticos como Nara Araújo y Abilio Estévez han comentado respectivamente sobre la intención de “erizar y divertir” (56) o “divertir y hacer pensar” (13) que se halla en el centro de la narrativa de Portela. Por ello, una frase de Umberto Eco le viene a pedir de boca: “divertir no significa di-vertir, desviar de los problemas”. Portela ha reconocido que le gusta “que los lectores se rían con lo que escrib[e], de ser posible a carcajadas, y que de súbito peguen un brinco, vuelvan atrás y se pregunten: ¿De qué coño me estoy riendo?” (López, “Entrevista” 56). Hay más de un episodio en Cien botellasque bien pudiera provocar semejante reacción. Es ésta la novela de Portela más explícitamente ligada a la vida cotidiana en La Habana de fines de milenio.

Uno de los aciertos de la escritora es haber decidido narrar el argumento – y relatar los crímenes — a través de alguien que aparentemente no entiende, como Adso de Melk, el narrador de Il nome della rosa(El nombre de la rosa), de 1980, la popular novela de Eco. Para el escritor italiano, dicha estrategia enriqueció mucho la novela, aunque la crítica la haya pasado por alto, como recuerda en Apostillas a “El nombre de la rosa”:

Al leer las críticas, observo que éste es uno de los aspectos de la novela que menos ha impresionado a los lectores cultos, o al menos diría que ninguno, o casi ninguno, lo ha puesto de relieve. Me pregunto, en cambio, si no habrá sido uno de los elementos que contribuyeron a que la novela resultase legible para los lectores corrientes. Se identificaron con la inocencia del narrador, y se sintieron justificados aunque a veces no lo entendieran todo. Los restituí a sus terrores ante el sexo, ante las lenguas desconocidas, ante las dificultades del pensamiento, ante los misterios de la vida política... (40).

De igual manera, Zeta, la ingenua narradora de Cien botellas,expresa su perplejidad ante actitudes y reacciones que suceden a su alrededor, preguntándose a veces el por qué de las cosas que no entiende, sencillamente porque cuando uno se detiene a analizarlas, es difícil entenderlas. Por ejemplo, Zeta hace una observación “inocente” sobre el acceso a Internet del que disfruta Linda Roth: “No estoy muy segura, pero creo que esto no es del todo legal. En Cuba, quiero decir. Sólo se les permite a las instituciones estatales y a personas ‘autorizadas’ o algo por el estilo” (228). El punto de vista – y el tono – de la que hace comentarios como el de la cita resaltan el absurdo, conminando al lector a percatarse del sinsentido. Como se verá más abajo, la “inocencia” de Zeta pone asimismo de relieve las divergentes actitudes generacionales dentro de Cuba, producto del devenir histórico y, por extensión, la necesidad de un cambio de guardia. Las reglas del juego han cambiado y Zeta se ocupará de hacerlo notar. Desde luego, la ingenuidad de Zeta no es más que una pose de la cual la dota Portela, que le permite expresar al personaje todo lo que le pasa por la cabeza, sin detenerse a pensar en las ramificaciones de sus comentarios.

De igual manera, Zeta, la ingenua narradora de Cien botellas,expresa su perplejidad ante actitudes y reacciones que suceden a su alrededor, preguntándose a veces el por qué de las cosas que no entiende, sencillamente porque cuando uno se detiene a analizarlas, es difícil entenderlas. Por ejemplo, Zeta hace una observación “inocente” sobre el acceso a Internet del que disfruta Linda Roth: “No estoy muy segura, pero creo que esto no es del todo legal. En Cuba, quiero decir. Sólo se les permite a las instituciones estatales y a personas ‘autorizadas’ o algo por el estilo” (228). El punto de vista – y el tono – de la que hace comentarios como el de la cita resaltan el absurdo, conminando al lector a percatarse del sinsentido. Como se verá más abajo, la “inocencia” de Zeta pone asimismo de relieve las divergentes actitudes generacionales dentro de Cuba, producto del devenir histórico y, por extensión, la necesidad de un cambio de guardia. Las reglas del juego han cambiado y Zeta se ocupará de hacerlo notar. Desde luego, la ingenuidad de Zeta no es más que una pose de la cual la dota Portela, que le permite expresar al personaje todo lo que le pasa por la cabeza, sin detenerse a pensar en las ramificaciones de sus comentarios.

De acuerdo con Françoise Moulin Civil, la novela adopta la forma de una búsqueda policial y de una reconstrucción de los acontecimientos gracias a Zeta, quien aprovecha la indagación para presentar su versión de los hechos y escribir el relato escamoteado por la historia oficial interna: “Cien botellas… serait donc d’abord le récit de sa vie à La Havane, monté comme un témoignage. Or, il est tout autant le récit, à la manière d’une enquête et d’une reconstitution policières, de la mort violente de Moisés …, prétexte pour Zeta d’imposer sa version des faits, d’écrire et de réécrire l’histoire cachée derrière l’histoire officielle” (189-190). Aunque el texto le atribuye el relato a Linda Roth en dos ocasiones, la autora parece ser Zeta, como asegura Moulin Civil. La referencia a la autoría de Roth de Cien botellas en una pareda la que hemos aludido al principio del ensayo sirve para acentuar lúdicamente el juego de espejos dentro de la ficción e incluso la porosidad del linde con la realidad, puesto que Roth y Portela comparten la misma profesión y el mismo onomástico – el 19 de diciembre. Hay zonas de contacto o de superposición entre los varios planos. La narradora se encarga de demostrar hacia el final de la novela que el estilo de Roth es diferente del suyo, por lo que hay que descartar la posibilidad de que presuntamente ésta última haya escrito el texto. De lo que no cabe duda es que Zeta, aprendiz de escritora y, como tal, dada a veces a la imprecisión (nótese la muletilla “o algo por el estilo” en la que se apoya con frecuencia), narra en primera persona la novela de Portela, inclusive los fragmentos intercalados de las novelas de Linda Roth, una escritora profesional.

A través de la perspectiva de este personaje, Portela se adentrará en la capital de la Cuba dura de los años noventa, aprovechando el noir para narrar al mismo tiempo aspectos singulares de la ciudad, estratagema que han utilizado otros escritores del neopolicial. Así, refiriéndose al género, el mexicano Juan Hernández Luna ha expresado: “[I]t is a genre in which an initial crime or a crooked situation allows for narration of an entire social context, a city, regardless of whether you resolve the crime or not. To hell with detectives and investigation. Crime is only a pretext for narrating cities” (149).(15) Como veremos, Cien botellas se aproxima aLa Habana como “la capital del desastre” (170), poniendo en la mira una serie de lugares que han sido omitidos en las guías turísticas de la gran ciudad.

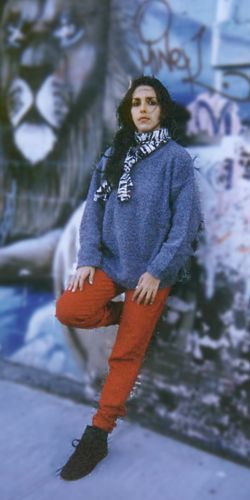

Es en medio de la urbe que se desarrolla la trama que, aunque no expuesta de forma cronológica, se extiende poco más de una década, a partir de mediados de los ochenta, con una breve incursión en los años setenta, una época peculiar, “un momento de ilusiones” (32), cuando se conocieron los padres de Zeta, un camagüeyano homosexual y una parisina existencialista, quien murió dando a luz a la protagonista de nuestra novela. Desde un presente muy distinto, Zeta, ahora embarazada y sin empleo, vuelve sobre los sucesos. Todavía vive en una cuartería o un solar, la Esquina del Martillo Alegre, denominado así porque los cuartos donde habitan los inquilinos están continuamente subdividiéndose para dar cabida a nuevos recién llegados, muchos de ellos de la región oriental de la Isla, los llamados “palestinos”. Como muchas casonas del barrio de El Vedado que han sufrido metamorfosis, el solar fue otrora la mansión de un oligarca que la abandonó al salir de Cuba y luego una casa de hospedaje para individuos vinculados al Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas (ICAIC). La Esquina del Martillo Alegre será la escena del crimen, una defenestración, que ocurre al final de la novela, hecho que no debe de tomar de sorpresa al lector atento, pues hay suficientes indicios sembrados a lo largo del texto.

de una década, a partir de mediados de los ochenta, con una breve incursión en los años setenta, una época peculiar, “un momento de ilusiones” (32), cuando se conocieron los padres de Zeta, un camagüeyano homosexual y una parisina existencialista, quien murió dando a luz a la protagonista de nuestra novela. Desde un presente muy distinto, Zeta, ahora embarazada y sin empleo, vuelve sobre los sucesos. Todavía vive en una cuartería o un solar, la Esquina del Martillo Alegre, denominado así porque los cuartos donde habitan los inquilinos están continuamente subdividiéndose para dar cabida a nuevos recién llegados, muchos de ellos de la región oriental de la Isla, los llamados “palestinos”. Como muchas casonas del barrio de El Vedado que han sufrido metamorfosis, el solar fue otrora la mansión de un oligarca que la abandonó al salir de Cuba y luego una casa de hospedaje para individuos vinculados al Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas (ICAIC). La Esquina del Martillo Alegre será la escena del crimen, una defenestración, que ocurre al final de la novela, hecho que no debe de tomar de sorpresa al lector atento, pues hay suficientes indicios sembrados a lo largo del texto.

Otros personajes importantes son Moisés, Linda Roth y Alix “Ostión”. Moisés, el amante misántropo de Zeta, a quien le dobla la edad, es un antiguo magistrado del Tribunal Supremo de la República, un hombre medio enloquecido y con la violencia a flor de piel que abusa de la muchacha, cayéndole encima a golpes, cintazos, mordidas, pellizcos, arañazos y empujones. Zeta, impasible y tolerante, parece disfrutar del abuso y sigue amando a su pareja. Linda Roth, una escritora judía cuyos padres y hermano se van de la Isla, profesa el feminismo a ultranza y odia a Moisés por su maltrato hacia Zeta. Linda se desenvuelve en un círculo de amistades lesbianas, como Alix, con quien entabla una relación amorosa. No obstante su carácter taciturno y retraído, Alix será lo suficientemente audaz como para intervenir entre Zeta y Moisés con el propósito de proteger a esa muchacha encinta que la ha tratado con bondad.

La relación abusiva entre Zeta y Moisés es el foco de la novela, y el suspenso sobre su resolución se mantiene hasta el capítulo final. El elemento de suspenso, crucial en la novela de crimen, se alarga en el texto gracias a peripecias – otros núcleos narrativos – que ofrecen una visión a-utópica de la actualidad cubana. Afirma Glen S. Close que la novela policial en la etapa del “post-detective”, es decir, cuando el detective ya no juega el papel heroico que le habían asignado antaño, lo cual acaece en el texto de Portela, se caracteriza por su evocación de ambientes urbanos marginales, por su representación franca de la violencia, y por su enfoque social darwiniano y a veces antiutópico (154). Examinemos una por una las tres características, tal como se comprueban en Cien botellas.

Los ambientes en que se desenvuelven los personajes aludidos son propicios para explorar el submundo de La Habana,  sitios marginados donde se revierten las convenciones sociales o, como se les califica en la novela, “islotes dentro de la isla” (198). No sólo se cuestionan allí las normas convencionales de conducta, sino que son espacios niveladores, como el solar, la casa de la Gofia y la beca universitaria, en los cuales florece la mezcla de lenguajes, discursos, registros y códigos que Amar Sánchez ha identificado en la novela policial posmoderna –aunque no sea ésta una característica exclusiva del género policial.(16) Efectivamente, en esos lugares del desorden, el “despelote” (de acuerdo con Zeta) o la “posmodernidad” (en opinión de Linda), se reúnen personajes de las más variadas estirpes, cada uno acarreando su idiosincrasia. En la Esquina del Martillo Alegre, por ejemplo, es la sirvienta negra del oligarca, ya entrada en años, quien se ocupa de hacer de Zeta un “ser civilizado”, según ella enseñándole a cepillarse los dientes y a no robar durofríos. Zeta, sin embargo, luego se dedicará, pese a su título universitario, a sobrevivir por medios ilícitos. Es también allí donde se lleva a cabo una batalla campal entre la música de cornetín de Poliéster, hijo de una afrocubana y un soviético, y la de Mozart y de Schönberg propugnadas por Zeta y Linda, batalla que éstas pierden, por lo menos momentáneamente; y es asimismo allí donde se filtran por doquier los acordes de la música popular cubana de hoy, de una sonora presencia de principio a fin. Las innumerables referencias a conjuntos, intérpretes, compositores, ritmos y temas de la música popular son imposibles de ignorar. Como se lee en la novela, “El Vedado estaba repleto de ciudadelas y se veía cualquier cosa, desde la hija del latifundista… hasta el bandolero… Era ya la mescolanza, el ajiaco, el carnaval” (61).

sitios marginados donde se revierten las convenciones sociales o, como se les califica en la novela, “islotes dentro de la isla” (198). No sólo se cuestionan allí las normas convencionales de conducta, sino que son espacios niveladores, como el solar, la casa de la Gofia y la beca universitaria, en los cuales florece la mezcla de lenguajes, discursos, registros y códigos que Amar Sánchez ha identificado en la novela policial posmoderna –aunque no sea ésta una característica exclusiva del género policial.(16) Efectivamente, en esos lugares del desorden, el “despelote” (de acuerdo con Zeta) o la “posmodernidad” (en opinión de Linda), se reúnen personajes de las más variadas estirpes, cada uno acarreando su idiosincrasia. En la Esquina del Martillo Alegre, por ejemplo, es la sirvienta negra del oligarca, ya entrada en años, quien se ocupa de hacer de Zeta un “ser civilizado”, según ella enseñándole a cepillarse los dientes y a no robar durofríos. Zeta, sin embargo, luego se dedicará, pese a su título universitario, a sobrevivir por medios ilícitos. Es también allí donde se lleva a cabo una batalla campal entre la música de cornetín de Poliéster, hijo de una afrocubana y un soviético, y la de Mozart y de Schönberg propugnadas por Zeta y Linda, batalla que éstas pierden, por lo menos momentáneamente; y es asimismo allí donde se filtran por doquier los acordes de la música popular cubana de hoy, de una sonora presencia de principio a fin. Las innumerables referencias a conjuntos, intérpretes, compositores, ritmos y temas de la música popular son imposibles de ignorar. Como se lee en la novela, “El Vedado estaba repleto de ciudadelas y se veía cualquier cosa, desde la hija del latifundista… hasta el bandolero… Era ya la mescolanza, el ajiaco, el carnaval” (61).

Conviven de igual forma en estos espacios el habla de los jóvenes y un lenguaje robustamente popular salpicado de palabras soeces, ordinarias, de toda laya, que al parecer se ha insertado con vitalidad en el dialecto cubano y, por otra parte, el registro culto, cuidado, de Linda Roth y las frases en latín de Moisés, el ex magistrado, las cuales Zeta se encarga de traducir solícitamente en notas al pie de página. Están también los vocablos y giros en inglés, francés y ruso que sobrepasan la insularidad, como sugiere Emilia Yulzarí en su artículo sobre la novela. Es el habla popular y vernácula, empero, la que se lleva la palma. Su creatividad se contrapone implícitamente al discurso anquilosado de los medios oficiales cubanos a la vez que, al ser un lenguaje diferente de la norma, acentúa la existencia de una diversidad vibrante dentro de la nación. Por ende, pone en tela de juicio, de forma simbólica, el mito de una identidad nacional tersa y homogénea, sin resquicios, capaz de plasmarse en un discurso único.(17) Se trata, además, de un signo de rebeldía e inconformidad que pareciera llevar irónicamente, hasta el extremo, la aspiración revolucionaria a borrar de la lengua y del comportamiento civil cualquier lastre “pequeñoburgués”. Es probable que el uso del lenguaje popular y hasta del escatológico en novelas cubanas recientes forme parte de la batalla histórica en torno a la insigne intersección entre lenguaje y poder. Aunque no se refiere al aspecto lingüístico, una crítica aguda como Nara Araújo observa que “la apelación a lo obsceno, a lo abyecto y al deshecho, tópicos de la narrativa cubana más reciente, bien pudiera insertarse en una etapa de crisis de lo político, y de exacerbación de lo individual” (“Escenarios del cuerpo”, 77-78). No hay que desdeñar tampoco que en la elaboración novelística del lenguaje callejero incidan coyunturas de índole material relacionadas con las expectativas del mercado.(18) De cualquier modo, habría que añadir como otro componente de la ambientación acústica los gruñidos, el cacareo y los berridos que aportan los cerdos, gallinas y chivos que crían los inquilinos del solar, por necesidad, para su propio sustento, a los que se suman los ladridos de los perros. Todos los ingredientes mezclados crean una gran tensión que desemboca en la confrontación armada entre Linda Roth y una inquilina de la cuartería.

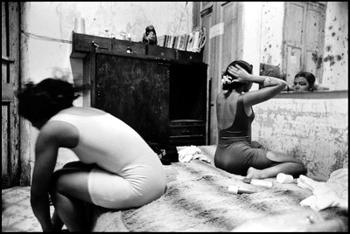

Mientras tanto, en el apartamento de la Gofia en Centro Habana, las jóvenes lesbianas se reúnen a festejar con música, ron y cocaína hasta que los vecinos no aguantan más. Allí “se había abierto un espacio permisivo. Un sitio donde expresar con entera libertad sentimientos y deseos que muy a menudo se ocultaban o se reprimían. Un lugar donde conocerse unas a otras y tal vez pescar una pareja” (198). Y en la beca del Vedado, lugar de residencia de los estudiantes de la Universidad de La Habana que proceden de otras provincias, irrumpe la contracultura o “los tatuajes, los aros en la nariz y en otros sitios, los colores psicodélicos, los pelos que más bien parecían plumas, a la moda del último de los mohicanos. Irrumpió la marihuana, no sólo el consumo, las volutas de humo dulzón que ayudan a encontrar la gracia de los chistes malos, sino también el trapicheo. Irrumpieron el jineterismo al descaro y, según rumores, las drogas duras” (248). Finalmente, irrumpe la violencia: un incidente los obliga a enfrentar la ira de los vecinos del barrio.(19)

otras y tal vez pescar una pareja” (198). Y en la beca del Vedado, lugar de residencia de los estudiantes de la Universidad de La Habana que proceden de otras provincias, irrumpe la contracultura o “los tatuajes, los aros en la nariz y en otros sitios, los colores psicodélicos, los pelos que más bien parecían plumas, a la moda del último de los mohicanos. Irrumpió la marihuana, no sólo el consumo, las volutas de humo dulzón que ayudan a encontrar la gracia de los chistes malos, sino también el trapicheo. Irrumpieron el jineterismo al descaro y, según rumores, las drogas duras” (248). Finalmente, irrumpe la violencia: un incidente los obliga a enfrentar la ira de los vecinos del barrio.(19)

Por los tres lugares anteriores transitan personajes diferenciados que podría decirse que anuncian, por medio de su pujante representación, un nuevo tipo de sujeto social.(20) Jacqueline Loss observa que la novela presenta, a través del lente capitalino, una evidente diversidad: “a Havana that is varied in ways that elude the somewhat antiquated and nationalistic code of syncretism” (254). Son dichos espacios, caracterizados por la heterotopía o la otredad, poblados de individuos dedicados al trapicheo y a actividades ilegales a fuerza de las circunstancias causadas por la crisis tras la disolución del campo socialista, los que reciben la atención narrativa. Como para subrayar que la novela ha sido tomada por asalto por y desde los márgenes, hay gente que por estar excluida de esos espacios de la no utopía, como la policía y los miembros de comités de defensa, queda desplazada del foco de atención, aunque merodee por los alrededores, posiblemente porque, como observa Esther Whitfield, la marginalidad depende de algún “centro” para obtener su definición mejor (72).

Aparte de la evocación de ambientes urbanos periféricos, Close afirma, en segundo lugar, que la novela policial en la era del “post-detective” se distingue por su representación franca de la violencia, a la cual ya hemos aludido en lo referido a la relación entre Zeta y Moisés, y al ambiente desafiante de la Esquina del Martillo Alegre. La ficción dentro de la ficción creada en la novela, es decir, Nocturno Sebastián, de Linda Roth, da fe de una violencia aun más reveladora y pertinente al género negro. La segunda novela de Roth se inspira en la “realidad” del apartamento de la Gofia en Centro Habana para urdir, a partir de ahí, una historia de celos y homofobia que culmina con el asesinato del hijo gay de un general de brigada. El muchacho, marcado por su apariencia y su conducta, muere por asfixia después de un coito anal. Pero la violencia anida no sólo en la agresión física, sino en el desprecio y las humillaciones que debe sufrir el hijo del brigadier de parte de éste, el padre, quien luego de inscribirlo en el ejército, inútilmente, con el propósito de reformarlo, lo obliga a casarse con una joven enamorada de él, proveniente del círculo de amigos de Linda Roth. El brigadier pretende disimular la verdadera inclinación del hijo. Al censurar la creación de las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), campos de trabajo forzado establecidos de 1965 a 1968 para homosexuales y otros ciudadanos “de segunda clase” con el objetivo de “rehabilitarlos”, Ambrosio Fornet señala que la idea “se emparentaba a todas luces con la visión machista de aquellos padres burgueses que mandaban a sus hijos más díscolos o timoratos a escuelas militares para que se hicieran hombres”. El texto de Portela condena la perpetuación de similares actitudes prejuiciadas en una sociedad que, aunque ha alcanzado alguna tolerancia, todavía le queda, parece, mucho que superar. También desenmascara el acceso a ciertos privilegios de los que disfruta el brigadier, los cuales no están al alcance del resto de la población.

Una suerte de violencia gratuita se ejerce también sobre el informe del crimen en sí, el cual se altera para eliminar cualquier referencia a los pormenores obscenos y vergonzosos, según el brigadier, incluidos en dicho documento. Y finalmente, opera asimismo en los obstáculos que le ponen en el camino al Tte. Leví, el detective encargado del caso, para que lo resuelva. El Tte. Leví identifica al asesino, pero no lo atrapa, pues el caso es archivado debido a las trabas que pone el brigadier para que se investigue a fondo el siniestro asunto. El encargado de las pesquisas es un ejemplo de los detectives derrotados mencionados por la crítica o, como coteja la narradora, “la viva estampa del fracaso” (166). Hubo un tiempo, en los primeros relatos de Roth, en que gozaba de éxito, pero de acuerdo con la escritora, era en los tiempos en que “ella aún imitaba a Raymond Chandler. Cuando leía The Simple Art of Murder como si fuera la Biblia y tenía fe en que las palabras no sólo eran útiles para el engaño” (166). Sin embargo, en el presente de Nocturno Sebastián aparece un Tte. Leví ya cambiado, consciente de su incapacidad para agarrar al culpable y hacerle pagar su fechoría. Se siente impotente ante fuerzas mucho mayores que él, determinadas a distorsionar la evidencia y a que los crímenes queden impunes con tal de no dar su brazo a torcer. Por lo tanto, de vez en cuando el investigador “se pregunta qué coño hace todavía en La Habana, por qué insiste en su guerra contra lo que semeja un monstruo de mil cabezas, que se la arranca una y enseguida le crecen dos mientras chorrea la sangre verdosa y fétida, qué asco” (166).

Una suerte de violencia gratuita se ejerce también sobre el informe del crimen en sí, el cual se altera para eliminar cualquier referencia a los pormenores obscenos y vergonzosos, según el brigadier, incluidos en dicho documento. Y finalmente, opera asimismo en los obstáculos que le ponen en el camino al Tte. Leví, el detective encargado del caso, para que lo resuelva. El Tte. Leví identifica al asesino, pero no lo atrapa, pues el caso es archivado debido a las trabas que pone el brigadier para que se investigue a fondo el siniestro asunto. El encargado de las pesquisas es un ejemplo de los detectives derrotados mencionados por la crítica o, como coteja la narradora, “la viva estampa del fracaso” (166). Hubo un tiempo, en los primeros relatos de Roth, en que gozaba de éxito, pero de acuerdo con la escritora, era en los tiempos en que “ella aún imitaba a Raymond Chandler. Cuando leía The Simple Art of Murder como si fuera la Biblia y tenía fe en que las palabras no sólo eran útiles para el engaño” (166). Sin embargo, en el presente de Nocturno Sebastián aparece un Tte. Leví ya cambiado, consciente de su incapacidad para agarrar al culpable y hacerle pagar su fechoría. Se siente impotente ante fuerzas mucho mayores que él, determinadas a distorsionar la evidencia y a que los crímenes queden impunes con tal de no dar su brazo a torcer. Por lo tanto, de vez en cuando el investigador “se pregunta qué coño hace todavía en La Habana, por qué insiste en su guerra contra lo que semeja un monstruo de mil cabezas, que se la arranca una y enseguida le crecen dos mientras chorrea la sangre verdosa y fétida, qué asco” (166).

Paralelamente, el doble homicidio que tiene lugar al final de la novela – el de Moisés y Poliéster — suscita dos versiones. La primera es la que acepta la policía sin chistar, la cual “pudiera llamarse, como el filme argentino, La historia oficial. La única aceptada, la menos horripilante, la visible” (265). Y también la más fácil y conveniente: “En cuanto a la policía... bueno, desde el primer momento se conformaron mal que bien con la hipótesis de dos muertes accidentales, quizás porque les hubiera quedado muy difícil probar lo contrario y no anhelaban meterse en camisa de once varas” (259). La segunda es la versión de Zeta, la cual conforma “la otra historia, la subterránea, la que se oculta bajo la oficial. La que no me creen” (266). Zeta sabe, en su fuero interno, lo sucedido: “En aquel instante no logré precisar el origen de la información, del dato escondido entre los vapores de la borrachera de la víspera, pero allá lejos, en el fondo de mi conciencia, yo sabía que la ventana estaba abierta. Que había truco, maraña, juego de manos y, tras la cortina, sólo aire” (263). Pero ella sólo intuye, sin evidencia concreta, el papel que juega Alix en la muerte de Moisés. Al leer una de las novelas de Linda Roth que tiene como personaje al Tte. Leví, Zeta se había preguntado si acaso “podía ocurrir, en la realidad, o sea, en La Habana finisecular, un asesinato así de atroz y quedar impune” (172). Páginas después se convence de que “en efecto, un crimen como el que se relata en El año próximo en Jerusalén, u otro aún peor, perfectamente podía ocurrir en La Habana de fines de milenio y, arriba, quedar impune” (184). Si acaso le quedaba alguna duda, el final de la historia, en el relato principal, no hace sino confirmar su sospecha.

Es evidente que la discordia entre lo que se dice oficialmente y lo que sucede en la vida cotidiana forma parte del marco contestatario que maneja Portela; alusiones a la misma se encuentran en otros textos suyos como, por ejemplo, “Huracán”, cuento incluido en El viejo, el asesino, yo y otros cuentos. Para Braham, los héroes del neopolicial no sólo cubano, sino también mexicano,(21) andan tras la búsqueda de una verdad elusiva que se esconde detrás de las mentiras oficiales, los crímenes ideológicos y la hipocresía institucionalizada (13). El asunto conduce al tercer elemento del neopolicial señalado por Close, es decir, una visión social cáustica, la cual coincide, a grandes rasgos, con lo observado por otros críticos ya mencionados que han puesto el dedo en la llaga al referirse a la extendida politización de la novela policial. Por todo lo dicho hasta ahora, salta a la vista la intención acerbamente crítica de la autora.

cuento incluido en El viejo, el asesino, yo y otros cuentos. Para Braham, los héroes del neopolicial no sólo cubano, sino también mexicano,(21) andan tras la búsqueda de una verdad elusiva que se esconde detrás de las mentiras oficiales, los crímenes ideológicos y la hipocresía institucionalizada (13). El asunto conduce al tercer elemento del neopolicial señalado por Close, es decir, una visión social cáustica, la cual coincide, a grandes rasgos, con lo observado por otros críticos ya mencionados que han puesto el dedo en la llaga al referirse a la extendida politización de la novela policial. Por todo lo dicho hasta ahora, salta a la vista la intención acerbamente crítica de la autora.

Aparte de desconfiar, como otros exponentes del neopolicial, del cumplimiento de la justicia, uno de sus dardos se dirige hacia el abismo existente entre las generaciones como resultado de un mundo profundamente transformado a partir de uno de esos fascinantes momentos en la historia en que las fronteras geopolíticas hubieron de re-imaginarse. Así como en “El viejo, el asesino y yo”, cuento en el cual la caída del muro de Berlín crea una distancia insalvable entre el viejo escritor y la joven narradora, cada uno arraigado en una cartografía correspondiente a su época, en nuestra novela hay notables diferencias entre las generaciones y específicamente entre Zeta y Moisés. En este sentido, Zeta, pues, confesará su asombro ante la obsesión de Moisés, mucho mayor que su amante, por unos “ellos” que le han hecho perder el juicio. Con tal pronombre personal, Moisés se refiere a un conjunto no identificado de individuos que tratan por todos los medios de hacer pensar a los demás de cierta manera. No hay nada ni nadie que le crispe tanto los nervios a Moisés como “ellos”, por lo que hay varios parlamentos en la novela dedicados a dichos buscadores de prosélitos. De hecho, así empieza la novela:

Si algo lo irritaba sobremanera, si algo lo predisponía a la violencia y el homicidio, era que se intentara hacerle creer cosas.¡Ah! Su entorno se teñía entonces de rojo, rojo fuego, rojo hierro, llamaradas vibrantes y Moisés en el centro, enloquecido con cuernos y cola, una sierpe, un basilisco, un dragón, el diablo en el infierno… Sabía que todos aquellos bellacos, miserables, imbéciles, fucking bastards, jamás conseguirían hacerle tragar ni el más diminuto de sus embelecos (1).

Moisés sabía, además, “que ni ellos mismos, los canallas predicadores, se creían una jota de sus embustes. Qué iban a creer. Porque la gente convencida – aseguraba entre alaridos y puñetazos encima de la mesa –, la gente verdaderamente convencida, nunca trata de convencer a nadie. No les hace ninguna falta el consenso. No se las dan de apóstoles…” (2). Y más adelante, “[ellos], los malditos hipócritas, se regodeaban en su espuria inmortalidad. No porque creyeran en la reencarnación ni en la trascendencia ni en nada. Ellos no creían ni en la puta que los había parido. Qué iban a creer. Se limitaban a cerrar sus ojuelos cínicos para no ver el desastre que se les venía encima…” (129). De manera sugerente, la crítica a través de Moisés se concentra en el desfase entre el discurso público y la vida cotidiana, en la conformidad requerida y la confluencia de pareceres que suele exigir el medio social bajo cualquier revolución, y, por último, en la prolongación de un estado de cosas ya insostenible.

El sentido de la existencia de Moisés “se cifraba en impedir que [ellos] trataran de engañarlo, en atraparlos con las manos  en la masa [y] arrancarles sus cochinas máscaras” (18). Pero entre Zeta y Moisés hay toda una brecha. Zeta confiesa cuán ajena es a la obsesión de su amante: “A decir verdad, yo no tenía la más remota idea acerca de quiénes podrían ser ‘ellos’. Sólo se me ocurrió que, en una situación tan desesperada, quizás lo mejor fuera mantenerse al margen. No hacer caso. Laissez-faire, laissez-passer” (3). Zeta da a entender que Moisés podrá estar atrapado en un conflicto que establece dos bandos opuestos, ellos y nosotros, o ellos y yo, pero que el disenso no la concierne a ella (López, “Hogar, ¿dulce hogar?” 88). Para la joven, los términos del debate son diferentes. El mundo de Zeta ya no se define por la exhortación a la unidad nacional, cultural e ideológica, que genera polarización, sino por la marcada individualidad, la diversidad de criterios y la heterogeneidad – tendencias e intereses que cobran fuerza en la etapa postsoviética. En efecto, la primera vez que Zeta ve a Moisés, intuye que “provenía de otro ámbito”, y aunque nunca logra averiguar con exactitud las razones de sus trastornos, imagina que su historia está “en relación con el ocaso de un mundo y la caída de los dioses” (126), es decir, en relación con el colapso de la utopía. En contraste con el desenlace de “El viejo, el asesino y yo”, en el que la joven es la que sucumbe, en la novela es Moisés el que pierde la vida, víctima del homicidio, aunque causando a su vez la muerte del pobre Poliéster, por azar. Pero la joven sobrevive, liberándose de los abusos y apostando, con la criatura que lleva en sus entrañas, al futuro.

en la masa [y] arrancarles sus cochinas máscaras” (18). Pero entre Zeta y Moisés hay toda una brecha. Zeta confiesa cuán ajena es a la obsesión de su amante: “A decir verdad, yo no tenía la más remota idea acerca de quiénes podrían ser ‘ellos’. Sólo se me ocurrió que, en una situación tan desesperada, quizás lo mejor fuera mantenerse al margen. No hacer caso. Laissez-faire, laissez-passer” (3). Zeta da a entender que Moisés podrá estar atrapado en un conflicto que establece dos bandos opuestos, ellos y nosotros, o ellos y yo, pero que el disenso no la concierne a ella (López, “Hogar, ¿dulce hogar?” 88). Para la joven, los términos del debate son diferentes. El mundo de Zeta ya no se define por la exhortación a la unidad nacional, cultural e ideológica, que genera polarización, sino por la marcada individualidad, la diversidad de criterios y la heterogeneidad – tendencias e intereses que cobran fuerza en la etapa postsoviética. En efecto, la primera vez que Zeta ve a Moisés, intuye que “provenía de otro ámbito”, y aunque nunca logra averiguar con exactitud las razones de sus trastornos, imagina que su historia está “en relación con el ocaso de un mundo y la caída de los dioses” (126), es decir, en relación con el colapso de la utopía. En contraste con el desenlace de “El viejo, el asesino y yo”, en el que la joven es la que sucumbe, en la novela es Moisés el que pierde la vida, víctima del homicidio, aunque causando a su vez la muerte del pobre Poliéster, por azar. Pero la joven sobrevive, liberándose de los abusos y apostando, con la criatura que lleva en sus entrañas, al futuro.

El anterior es sólo un ejemplo de las preocupaciones que en torno a la política cubana salen a la superficie en la novela Cien botella, cuyo título mismo podría referirse al conjuro invocado para evitar tanto males personales como nacionales. Entre éstos se destacan el arraigado racismo en un medio que ha promovido oficialmente la igualdad racial; la prostitución o el jineterismo; la vigilancia; la extendida corrupción; la falta de moral o la doble moral; y la discriminación hacia el “otro”. Como es fácil apreciar, estamos en las antípodas de la novela policial cubana de los años setenta que se regocijaba con la derrota del “antisocial”. La novela neopolicial posmoderna, incluida la cubana, asevera que no siempre habrá castigo. En la novela de Portela, el culpable inmediato de los homicidios no sufre el peso de la justicia, sino que logra escapar. Tampoco, el o los responsables de la paranoia y la misantropía de Moisés. Por consiguiente, la causa del abuso y los crímenes queda sin sancionar. Una cita diáfana de Leonardo Padura pareciera describir lo que se encuentra en el meollo de novelas como ésta. Al referirse a las corrientes actuales del relato negro, señala que aquello que lo tipifica es “la existencia de un crimen que, como lo demuestra la realidad misma, no tiene por qué ser intrincado y cerebral para generar el propósito último de esta literatura: la sensación de incertidumbre, la evidencia de que vivimos en un mundo cada vez más violento, [y] la

el jineterismo; la vigilancia; la extendida corrupción; la falta de moral o la doble moral; y la discriminación hacia el “otro”. Como es fácil apreciar, estamos en las antípodas de la novela policial cubana de los años setenta que se regocijaba con la derrota del “antisocial”. La novela neopolicial posmoderna, incluida la cubana, asevera que no siempre habrá castigo. En la novela de Portela, el culpable inmediato de los homicidios no sufre el peso de la justicia, sino que logra escapar. Tampoco, el o los responsables de la paranoia y la misantropía de Moisés. Por consiguiente, la causa del abuso y los crímenes queda sin sancionar. Una cita diáfana de Leonardo Padura pareciera describir lo que se encuentra en el meollo de novelas como ésta. Al referirse a las corrientes actuales del relato negro, señala que aquello que lo tipifica es “la existencia de un crimen que, como lo demuestra la realidad misma, no tiene por qué ser intrincado y cerebral para generar el propósito último de esta literatura: la sensación de incertidumbre, la evidencia de que vivimos en un mundo cada vez más violento, [y] la  convicción de que la justicia es un concepto moral y legal que no siempre está presente en la realidad de la vida” (“Miedo y violencia” 11).

convicción de que la justicia es un concepto moral y legal que no siempre está presente en la realidad de la vida” (“Miedo y violencia” 11).

Más allá de lo que plantea el escritor cubano, Umberto Eco elucubra sobre la metafísica de la novela negra y llega a la conclusión de que “en el fondo, la pregunta fundamental de la filosofía (igual que la del psicoanálisis) coincide con la de la novela policíaca: ¿quién es el culpable?” (59). Y tal vez porque no sabemos muy bien cuándo ni dónde se origina la culpa, Eco sugiere que el relato constituye “una historia de conjetura” (59). No obstante la atractiva propuesta del escritor italiano, que nos llevaría por quién sabe qué derroteros tratando de señalar con el dedo a otros culpables, por el momento Ena Lucía Portela encuentra respuestas menos metafísicas a dicha interrogante, echando una mirada a su alrededor y anclando su historia en La Habana de fin de siglo. Para articular una respuesta escoge la ficción, ya que, en palabras de Linda Roth, esa escritora profesional o “sublime embustera” (72, 73, 174, 260):

Si una cuenta estas cosas en forma de crónica, reportaje o algo así, mucha gente no lo cree. Dicen que son exageraciones, que La Habana es una ciudad aburridísima donde nunca pasa nada. Capaz que hasta algún hijoeputa te acuse de hacer propaganda política a favor del enemigo y ya tú sabes, el rollo, la jodienda estúpida… Por eso las novelas. Se cuenta algo cierto como si fuera falso, se reorganizan los datos, se inventa un poquitín… y ya. Todo el mundo se traga la papa (185).

Así, pues, Portela se dedica a contar “lo que tal vez no fue, pero pudo haber sido” (260). Inspirada en un caso real, o quizás no, y haciendo gala de una crítica sin cortapisas, la escritora expone las aristas más estremecedoras y sombrías, por no decir negras, de la imponente realidad cubana de los noventa, sacándole partido a un género idóneo para cumplir su cometido.

Notas

1. El presente trabajo es una versión revisada del prólogo a la edición crítica de Cien botellas en una pared, publicada por Stockcero en el verano de 2010.

2. La primera edición de la novela apareció bajo el sello de Random House/Mondadori en 2002, a la que le siguió la edición cubana un año después. La obra ha sido traducida a ocho idiomas: al inglés, al francés, al portugués, al neerlandés, al polaco, al italiano, al griego y al turco.

3. Para un resumen de la narrativa policíaca cubana antes de 1959 véase el cuarto capítulo, titulado “Bad Black Men and Comical Chinese: The Cuban Detective Narrative 1915-1959”, del libro de Stephen Wilkinson.

4. La AIEP fue fundada en La Habana en 1986 por Paco Ignacio Taibo II y Iulian Semionov, entre otros. Otorga, en varios idiomas, el premio Dashiell Hammett, al que hace referencia Portela en relación con Linda Roth. Hay sucursales de la Asociación en Latinoamérica, Europa y Norteamérica, donde se conoce por el nombre de International Association of Crime Writers.

5. Para Ernest Mandel, el género jugó un papel implícitamente “moralizante y conservador” en la sociedad decimonónica en el sentido de que la criminalización de los ataques a la propiedad privada que se manifiesta en algunas obras apuntaló el principio burgués de la inviolabilidad de la propiedad individual, sirviéndole de apoyo ideológico. Ver Mandel 9.

6. La convocatoria al concurso de 1972 reza así: “El concurso está dirigido al desarrollo de este género en nuestro país, por lo que las obras que se presenten serán de temática policial y tendrán un carácter didáctico, sirviendo asimismo como estímulo a la prevención y la vigilancia de todas las actividades antisociales y contra el poder del pueblo”. En Enrique Sacerio-Garí, “Detectives North and South”. Proceedings of the Xth Congress of the International Comparative Literature Association. New York: Garland, 1985. Citado por Braham 29.

7. Ver Lourdes Casal, ed. El caso Padilla: Literatura y revolución en Cuba (Miami: Ediciones Universal, 1971). El libro reúne artículos, cartas, entrevistas y otros documentos sobre el controvertido caso de Padilla y la política cultural cubana.

8. Véase “Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en la clausura del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, efectuado en el Teatro de la CTC, el 30 de abril de 1971”. La siguiente frase extraída del texto ilustra la tónica del discurso: “Para nosotros, un pueblo revolucionario en un proceso revolucionario, valoramos las creaciones culturales y artísticas en función de la utilidad para el pueblo, en función de lo que aporten al hombre, en función de lo que aporten a la reivindicación del hombre, a la liberación del hombre, a la felicidad del hombre”. 30 de abril 2010 <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1971/esp/f300471e.html>.

9. Ver Fidel Castro, “Palabras a los intelectuales”. 30 de abril 2010. <http://www.min.cult.cu/loader.php?sec=historia&cont=palabrasalosintelectuales>.

10. El ensayo de Ambrosio Fornet, “El quinquenio gris: revisitando el término” pone la frase que el mismo Fornet acuñara en perspectiva histórica. El crítico tilda la política cultural de aquellos años, la cual adoptó el realismo socialista como precepto, de “anticultural”, y propuso el término para contrastarlo con “la etapa anterior, caracterizada por su colorido y su dinámica interna”.

11. Para Wilkinson, el éxito y la popularidad del género se extendieron hasta los años ochenta, no hasta mediados de los setenta como indica Padura. Aunque no especifica cuál fue la producción por año, en el periodo de 1972 a 1986 las editoriales cubanas publicaron más literatura policíaca que cualquier otro país latinoamericano excepto Argentina. Véase Wilkinson 110.

12. Debido a los móviles extraliterarios, son contadas las novelas, en puridad más de espionaje que de crimen, que han permanecido. Dos de ellas son Y si muero mañana (1978), de Luis Rogelio Nogueras, y Joy (1982), de Daniel Chavarría. A diferencia de otros autores que eran periodistas, éstos eran profesionales. Ver Wilkinson 140-150.

13. Para el contraste entre el policial inductivo y el hard-boiled o “duro”, ver Nogueras y Rodríguez Rivera, 141-148, y Mandel. Básicamente, se trata de la diferencia entre una Agatha Christie y un Dashiell Hammett o un Raymond Chandler. En la primera, la acción toma lugar en un espacio cerrado, controlado y separado del mundo que provee el ambiente del whodunit, mientras que en los segundos hay una apertura hacia la vida real y moderna, donde existe la corrupción, la violencia y la ineficacia de la policía.

14. Ver las páginas xvii-xviii del prólogo a la compilación El viejo, el asesino, yo y otros cuentos (2009) para ejemplos específicos de la presencia de lo lúdico en los cuentos. En general, provocar a través de las numerosísimas referencias, a veces muy sutiles, de índole cultural que aparecen en los textos es una forma de jugar con el lector, tendiéndole un anzuelo a ver si las pilla.

15. Citado por Glen S. Close, 149.

16. Similar intención niveladora se pone en evidencia en otros planos, como en la fusión de géneros y formas discursivas. Al respecto, Amar Sánchez puntualiza que las novelas policíacas posmodernas realizan “un movimiento contradictorio y un tanto ambiguo: se acercan a la cultura de masas y la incluyen pero, a la vez, establecen distancia con respecto a ella. Este vínculo con las formas ‘bajas’ se sostiene en la ambigüedad de una relación que he definido como de ‘seducción y traición’ simultáneas: constantemente se tiende a borrar las jerarquías y a apropiarse de lo ‘bajo’ para restituir de inmediato diferencias que distinguen a los textos de esos ‘márgenes’” (22). En el caso de Cien botellas, las diferencias en relación con la literatura de masas vendrían de parte de la intertextualidad y las múltiples referencias a la literatura, la música y el arte llamados “cultos”. Además vendrían del uso de las frases en latín, y de su traducción – un ejemplo del juego de “seducción y traición” ya resumido.

17. Al respecto, es curioso que en la novela de Luis Rogelio Nogueras y Guillermo Rodríguez Rivera, El cuarto círculo (1976), la cual recibió el primer premio en el concurso Aniversario del Triunfo de la Revolución del Ministerio del Interior, sea sólo el delincuente el que se expresa en argot cubano, caracterizado por algunos de los mismos recursos morfológicos y fonológicos que ostenta también el español de los personajes de ambientes marginados, ahora instalados en el “centro” de la novela, de Cien botellas en una pared. Los papeles se han revertido, y el habla que se privilegia en cada caso desplaza a la(s) otra(s) hacia los bordes.

18. Portela aseguraría que la aparición de por lo menos los temas del realismo “sucio” en la literatura cubana de hoy se debe a su contundente presencia en el ámbito cubano y no a las leyes del mercado. Ver su opinión en la entrevista hecha por mí publicada en Hispamérica (53-54), así como también en su ensayo “Con hambre y sin dinero” sobre la novela de Pedro Juan Gutiérrez El Rey de La Habana, en Crítica: Revista Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla 98 (abril-mayo 2003), 61-80, en el que defiende la “autenticidad” de dicha novela. Por otro lado, sobre la dinámica a la que contribuyen los intereses de las casas editoriales extranjeras que promueven a algunos escritores cubanos, ver el libro de Esther Whitfield.

19. El único espacio eximido del caos de la ciudad es el apartamento de Linda Roth, la escritora, que ubicado en un piso elevado, constituye un refugio o una atalaya desde la cual observar las ruinas y la devastación. Por su profesión, ascendencia extranjera y su acceso a dólares, Roth tiene aseguradas ciertas prerrogativas.

20. Esta es la conclusión a la que llega Rafael Rojas, el cual señala que la diversidad de personajes que pueblan las obras de escritores como Leonardo Padura en La Habana, al igual que escritores de la diáspora como Guillermo Cabrera Infante, René Vázquez Díaz, Zoe Valdés y Carlos Victoria representaría la emergencia de nuevos actores hasta ahora situados fuera del Estado y de la Nación, sujetos que profesan otras formas de pensar y sentir la identidad nacional (141). Consúltese “Diáspora y literatura”, Revista Encuentro de la Cultura Cubana 12/13 (1999). 136-146.

21. En su libro Los nuevos paradigmas: prólogo narrativo al siglo XXI (La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2006), Jorge Fornet recalca que los escritores cubanos de las nuevas generaciones comparten un desencanto análogo al de colegas provenientes de otros rincones de América Latina. El nuevo paradigma de la novela negra en Cuba, según se pone en evidencia en la obra de Portela y, hasta cierto punto, en las de Padura, refrenda la opinión del crítico sobre el paralelo entre la ficción cubana y latinoamericana en el mismo sentido.

Obras Citadas

Amar Sánchez, Ana María. “El crimen a veces paga: policial latinoamericano en el fin de siglo”. Juegos de seducción y traición: literatura y cultura de masas. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2000. 45-84.

Araújo, Nara. “Erizar y divertir: la poética de Ena Lucía Portela”. Cuban Studies/Estudios cubanos 32 (2001): 55-73.

---. “Escenarios del cuerpo en la narrativa de Ena Lucía Portela”. Caribe: Revista de cultura y literatura 9.1 (2006): 75-84.

Braham, Persephone. Crimes against the State, Crimes against Persons: Detective Fiction in Cuba and Mexico. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.

Campuzano, Luisa. “Literatura de mujeres y cambio social: narradoras cubanas de hoy”. Las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios. La Habana: Ediciones Unión, 2004. 142-168.

Close, Glen S. “The Detective is Dead, Long Live the Novela Negra!” Hispanic and Luso-Brazilian Detective Fiction: Essays on the “Género Negro” Tradition. Eds. Renée W. Craig-Odders, Jacky Collins y Glen S. Close. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., 2006. 143-161.

Eco, Umberto. Apostillas a “El nombre de la rosa”. Barcelona: Editorial Lumen, 1984.

Estévez, Abilio. “Ena Lucía Portela: un frisson nouveau”. Prólogo a Ena Lucía Portela, El pájaro: pincel y tinta china. Barcelona: Editorial Casiopea, 1998. 9-14.

Fornet, Ambrosio. “El quinquenio gris: revisitando el término”. 24 de abril 2010. <http://www.criterios.es/pdf/fornetquinqueniogris.pdf>.

López, Iraida. “Entrevista [con Ena Lucía Portela]”. Hispamérica 38.112 (2009): 49-59.

---. “Hogar, ¿dulce hogar?: asedios a casas de La Habana en la narrativa femenina de hoy”. A Living Legacy: CCNY Department of Foreign Languages and Literatures Undergraduate Alumni Conference. Eds. Bettina R. Lerner and Juan Carlos Mercado. New York: Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, 2006. 83-94.

Loss, Jacqueline. “Amateurs and Professionals in Ena Lucía Portela’s Lexicon of Crisis”. Unfolding the City: Women Write the City in Latin America. Eds. Anne Lambright and Elizabeth Guerrero. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007. 251-266.

Mandel, Ernest. Delightful Murder: A Social History of the Crime Story. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

Moulin Civil, Françoise. “La Havane brisée d’Ena Lucía Portela”. Les Villes et la fin du XXe siècle en Amérique Latine: Littératures, cultures, représentations. Ed. Teresa Orecchia Havas. Bern: Peter Lang, 2007. 187-197.

Nogueras, Luis Rogelio y Guillermo Rodríguez Rivera. El cuarto círculo. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1976.

---. “¿La verdadera novela policial?” Por la novela policial. Ed. Luis Rogelio Nogueras. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1982. 137-153.

Obejas, Achy, ed. Havana Noir. New York: Akashic Books, 2007.

Padura, Leonardo. “Miedo y violencia: la literatura policial en Iberoamérica”. Variaciones en negro: relatos policiales iberoamericanos. Ed. Lucía López Coll. San Juan, Puerto Rico: Editorial Plaza Mayor, 2003. 9-21.

Padura Fuentes, Leonardo. Modernidad, posmodernidad y novela policial. La Habana: Ediciones Unión, 2000.

Portela, Ena Lucía. Cien botellas en una pared. Ed. Iraida H. López. Doral, Florida: Stockcero, 2010.

---. El viejo, el asesino, yo y otros cuentos. Ed. Iraida H. López. Doral, Florida: Stockcero, 2009.

Todorov, Tzvetan. “Tipología de la novela policial”. Trad. Silvia Hopenhayn. 12 de abril 2010. <http://www.scribd.com/doc/7321679/Todorov-Tipologia-de-La-Novela-Policial>

Whitfield, Esther. Cuban Currency: The Dollar and “Special Period” Fiction. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press, 2008.

Wilkinson, Stephen. Detective Fiction in Cuban Society and Culture. Oxford: Peter Lang, 2006.

Yulzarí, Emilia. “Manifestaciones de biculturalidad en Cien botellas en una pared de Ena Lucía Portela”. Discurso sobre fronteras/fronteras del discurso: Estudios del ámbito ibérico e iberoamericano. Eds. Alfons Gregori, Barbara Stawicka-Pirecka, Magda Potok, Amán Rosales, Judyta Wachowska. Poznan, Polonia: Universidad Adam Mickiewicz, 2009. 101-107.