“Dolor de pequeñez”: Martí y Pulgarcito

Camaroncito duro,

sácame del apuro.

José Martí, “El camarón encantado”

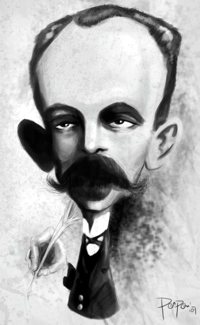

Gustavo Pérez Firmat, Columbia University

Para dar el toque de alarma acerca de la avidez expansionista de los Estados Unidos—lo que en otras ocasiones llamaría “aguilismo”—Martí abre “Nuestra América” (1891) evocando al temible gigante de “Pulgarcito” (1697), el cuento de Charles Perrault. La remisión a una historieta infantil en un contexto de tal gravedad llama la atención, aun si reconocemos la promiscuidad alusiva de la prosa de Martí, quien más adelante en el mismo párrafo cita al soldado y sacerdote español Juan de Castellanos, autor de las Elegías de varones ilustres de Indias (1589). En el curso de dos oraciones, la mirada de Martí se ha desplazado de gigantes imaginarios a varones ilustres, del ámbito intemporal de los cuentos de hadas al escenario histórico de la epopeya colonial española, historiada por uno de sus apólogos (perspectiva que, dicho sea de paso, se aviene mal con la intención anti-imperialista del ensayo). No en balde Cintio Vitier ha motejado a Martí el “Arthur Rimbaud de la historia” (Vitier 9). No sé si el epíteto es del todo halagüeño.

Para dar el toque de alarma acerca de la avidez expansionista de los Estados Unidos—lo que en otras ocasiones llamaría “aguilismo”—Martí abre “Nuestra América” (1891) evocando al temible gigante de “Pulgarcito” (1697), el cuento de Charles Perrault. La remisión a una historieta infantil en un contexto de tal gravedad llama la atención, aun si reconocemos la promiscuidad alusiva de la prosa de Martí, quien más adelante en el mismo párrafo cita al soldado y sacerdote español Juan de Castellanos, autor de las Elegías de varones ilustres de Indias (1589). En el curso de dos oraciones, la mirada de Martí se ha desplazado de gigantes imaginarios a varones ilustres, del ámbito intemporal de los cuentos de hadas al escenario histórico de la epopeya colonial española, historiada por uno de sus apólogos (perspectiva que, dicho sea de paso, se aviene mal con la intención anti-imperialista del ensayo). No en balde Cintio Vitier ha motejado a Martí el “Arthur Rimbaud de la historia” (Vitier 9). No sé si el epíteto es del todo halagüeño.

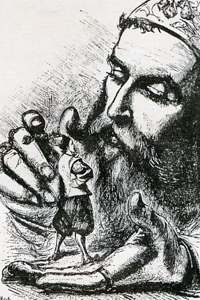

Recordemos el asunto del cuento: Pulgarcito es el menor de siete hijos de un leñador y una leñadora. Al no poder mantener a sus hijos, los padres los abandonan en un bosque. Pulgarcito y sus hermanos buscan refugio en una cabaña donde vive un Ogro aficionado a la carne de niños. Pero gracias a Pulgarcito, quien vela mientras los demás duermen, logran escapar de la cabaña. Pulgarcito entonces roba las botas mágicas del Ogro, que cubren siete leguas con cada paso, y se enriquece como mensajero de la corte. En la alegoría martiana, el Ogro es el Coloso del Norte y Pulgarcito y sus hermanos son los pueblos de Nuestra América.

escapar de la cabaña. Pulgarcito entonces roba las botas mágicas del Ogro, que cubren siete leguas con cada paso, y se enriquece como mensajero de la corte. En la alegoría martiana, el Ogro es el Coloso del Norte y Pulgarcito y sus hermanos son los pueblos de Nuestra América.

La referencia al cuento de Perrault le permite a Martí insinuar la precaria situación de las naciones hispanoamericanas. En primer lugar, da a entender que la geografía no es protección, ya que con las botas mágicas el gigante puede salvar grandes distancias de un tranco. Por lo tanto, el mismo riesgo de conquista o anexión que enfrenta un país próximo a Estados Unidos (Cuba, por ejemplo) lo corren las demás países hispanoamericanos.(2) Al principio del segundo párrafo, la solapada alusión al poderío marítimo estadounidense subraya la advertencia: “No hay proa que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del juicio final, a un escuadrón de acorazados” (6: 15). Por otra parte, la alusión a Perrault oblicuamente inculpa a España, la madre patria, ya que si bien es verdad que España no abandona a sus colonias de buenas ganas, lo es también que, como el leñador y la leñadora con suCree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el Cielo, que van por el aire dormido engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos: las armas del juicio, que vencen a las otras. (6: 15)(1)

prole, no supo mantenerlas. Como ha señalado Philip Lewis, en el cuento de Perrault hay dos ogros, el gigante y el leñador, pues la conducta de este no es menos inhumana que la del aquel, y el aprieto de los siete hermanos consiste en no poder encontrar abrigo en la casa de ninguno de los dos.(3) Igual que los niños entre el Padre y el Ogro, Nuestra América se debate entre dos imperios, uno empobrecido y el otro en ascendencia. Al final del segundo párrafo, Martí alude otra vez a Perrault: “¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas!” Pero esa valla natural es de signo equívoco, ya que esos mismos árboles — ¿pinos nuevos? — se exponen a ser talados por el hacha del leñador. Implícita en la analogía hay una doble amenaza.

prole, no supo mantenerlas. Como ha señalado Philip Lewis, en el cuento de Perrault hay dos ogros, el gigante y el leñador, pues la conducta de este no es menos inhumana que la del aquel, y el aprieto de los siete hermanos consiste en no poder encontrar abrigo en la casa de ninguno de los dos.(3) Igual que los niños entre el Padre y el Ogro, Nuestra América se debate entre dos imperios, uno empobrecido y el otro en ascendencia. Al final del segundo párrafo, Martí alude otra vez a Perrault: “¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas!” Pero esa valla natural es de signo equívoco, ya que esos mismos árboles — ¿pinos nuevos? — se exponen a ser talados por el hacha del leñador. Implícita en la analogía hay una doble amenaza. Ahora bien, si los hermanos se equiparan a las “hermanas repúblicas” hispanoamericanas, el papel de Pulgarcito, el más joven y vulnerable de los niños, lógicamente le toca a Cuba, una pequeña nación en ciernes. Y no sólo a Cuba, sino a su Apóstol, Martí, cuya misión, como la de Pulgarcito, es lanzar la alerta acerca del peligro. Como los niños en el hogar del Ogro, Nuestra América dormita. Su personificación es el aldeano que, contento de gobernar su aldea y amasar fortuna, se tapa los ojos con un pañuelo. Pero Martí — y en esto se asemeja también a los ilustres varones de Indias, para quien “su más cierto dormir era la vela”(4) — tiene la sensatez de permanecer despierto. Prueba de la utilidad de “las armas del juicio,” su vigilia, su vigilancia hace posible prevenir a la América Hispana de la voracidad del gigante, que se atisba ya en “la pelea de los cometas en el Cielo, que van por el aire dormido engullendo mundos.”(5) Para el aldeano su aldea es “el mundo entero,” y este es precisamente el mundo en peligro de engullimiento. En el cuento de Perrault, después de calzar las botas mágicas (en las que sobrevive un recuerdo de las sandalias aladas de Hermes), Pulgarcito se convierte en emisario, en cartero. Martí también lo es. Su correo es “Nuestra América.”

No es este, por cierto, el único texto de Martí donde se evoca la historia de Pulgarcito, que asoma en contextos diversos. En el ensayo sobre la muerte de Emerson, Martí cita una frase de Perrault cuando comenta que el bardo de Concord “va de

cumbre en cumbre, como gigante” (13: 22).(6) En una crónica sobre las pascuas norteamericanas, dice que “Los niños quieren esa noche tener pies tamaños, como los de los gigantes de Perrault” (9:201). En otra crónica neoyorquina, se lamenta de que “como los ogros a los niños de los cuentos, así el cholera infantum les chupa la vida” (9: 458). En el prólogo al Poema del Niágara de Juan Antonio Pérez Bonalde, compara “la ley de la existencia” a un “ogro famélico” que “sorbe de un hálito… un haz de evangelistas” (7: 231). En la reseña del Manual del veguero venezolano, explica que cierto insecto “con no menor rapidez se come las mejores hojas que los ogros del cuento de Perrault se comían los niños” (7: 249). Al glosar la poesía de Juan de Dios Peza, afirma que “¡Todos los ogros del mundo no le comerán las rosas de su alma!” (8: 207). En una carta a su amigo Juan Bonilla escrita en agosto de 1890, pocos meses antes que “Nuestra América,” Martí asume la identidad de Pulgarcito: “Ya me voy muriendo, mi querido Juan. Los pulmones se me quejan y el corazón salta más que lo que debe. Pero calzo las botas invisibles que de un tranco como las del gigante del cuento, van del valle a la montaña” (1: 261).

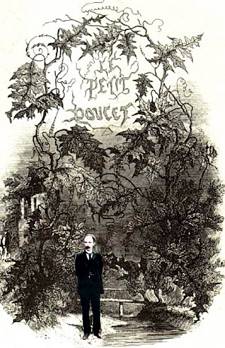

cumbre en cumbre, como gigante” (13: 22).(6) En una crónica sobre las pascuas norteamericanas, dice que “Los niños quieren esa noche tener pies tamaños, como los de los gigantes de Perrault” (9:201). En otra crónica neoyorquina, se lamenta de que “como los ogros a los niños de los cuentos, así el cholera infantum les chupa la vida” (9: 458). En el prólogo al Poema del Niágara de Juan Antonio Pérez Bonalde, compara “la ley de la existencia” a un “ogro famélico” que “sorbe de un hálito… un haz de evangelistas” (7: 231). En la reseña del Manual del veguero venezolano, explica que cierto insecto “con no menor rapidez se come las mejores hojas que los ogros del cuento de Perrault se comían los niños” (7: 249). Al glosar la poesía de Juan de Dios Peza, afirma que “¡Todos los ogros del mundo no le comerán las rosas de su alma!” (8: 207). En una carta a su amigo Juan Bonilla escrita en agosto de 1890, pocos meses antes que “Nuestra América,” Martí asume la identidad de Pulgarcito: “Ya me voy muriendo, mi querido Juan. Los pulmones se me quejan y el corazón salta más que lo que debe. Pero calzo las botas invisibles que de un tranco como las del gigante del cuento, van del valle a la montaña” (1: 261).Pero el tratamiento más extenso del tema ocurre en La Edad de Oro (1889), para cuyo primer número Martí traduce, bajo el título de “Meñique,” ya no “Le Petit Poucet” de Perrault sino “Poucinet,” la versión de la leyenda del político y escritor francés Édouard René de Laboulaye (1811-1883). Aunque el protagonista es el mismo, los relatos difieren en varios puntos. En vez de seis hermanos, son tres. En vez de abandonarlos en el bosque, su padre les pide que salgan al mundo a buscar fortuna. El gigante en la versión de Laboulaye — “Troll” en vez de “Ogre” — piensa tragarse a Meñique “de un bocado,” pero termina haciéndose su compañero y sirviente. No obstante, la moraleja es la misma: “el saber vale más que la fuerza.” Para demostrarlo, Meñique se vale de varios objetos mágicos, como un hacha y un pico encantados. Al final, se casa con la hija del rey y gobierna por muchos años.

Si comparamos la traducción — o más bien adaptación — de Martí con el original de Laboulaye, lo primero que salta a la vista es la sustitución digital: “Poucinet” se convierte en “Meñique.”(7) Al sustituir el dedo “gordo” con el dedo “chiquito” de la mano (tal vez porque “meñique” guarda relación con menino, “niño” en portugués), Martí subraya la pequeñez del protagonista. Otras interpolaciones tienen el mismo efecto: donde Laboulaye dice “yerno” (gendre), Martí dice “picolín que cabía en la bota de su padre”; donde Laboulaye dice “niño” (enfant), Martí pone “chiquitín” o “macacuelo”; para traducir “pequeño marido” (petit mari), troquela un pintoresco neologismo: “hominacaco.” Mientras que en francés Pablo mira a su hermano Poucinet “con un aire desdeñoso” (Laboulaye, Contes blues 142), en la versión martiana lo mira “como una torre a un alfiler” (18: 312). Cuando Pablo informa al rey que Poucinet “no es más que un aventurero” (Contes blues 157), Martí añade unos epítetos que realzan la insignificancia del personaje: “le dijo que el marqués era un pedante aventurero, un trasto con bigotes, una uña venenosa, un garbanzo lleno de ambición” (18: 316).

Si comparamos la traducción — o más bien adaptación — de Martí con el original de Laboulaye, lo primero que salta a la vista es la sustitución digital: “Poucinet” se convierte en “Meñique.”(7) Al sustituir el dedo “gordo” con el dedo “chiquito” de la mano (tal vez porque “meñique” guarda relación con menino, “niño” en portugués), Martí subraya la pequeñez del protagonista. Otras interpolaciones tienen el mismo efecto: donde Laboulaye dice “yerno” (gendre), Martí dice “picolín que cabía en la bota de su padre”; donde Laboulaye dice “niño” (enfant), Martí pone “chiquitín” o “macacuelo”; para traducir “pequeño marido” (petit mari), troquela un pintoresco neologismo: “hominacaco.” Mientras que en francés Pablo mira a su hermano Poucinet “con un aire desdeñoso” (Laboulaye, Contes blues 142), en la versión martiana lo mira “como una torre a un alfiler” (18: 312). Cuando Pablo informa al rey que Poucinet “no es más que un aventurero” (Contes blues 157), Martí añade unos epítetos que realzan la insignificancia del personaje: “le dijo que el marqués era un pedante aventurero, un trasto con bigotes, una uña venenosa, un garbanzo lleno de ambición” (18: 316). De estos epítetos tal vez el más revelador sea “trasto con bigotes,” ya que al ponerle bigotes a Meñique, Martí transforma al “niño” en “hombrecito.” ¿Se alarga la sombra del Apóstol detrás este hombrecito? ¿Es “Meñique” un antecedente de “Nuestra América”? Otros detalles en el cuento ponen en juego la circunstancia biográfica del traductor. En vez de “escudos” (écus), el rey regala “pesos.” Mientras que en el original el pico encantado pica una roca como si fuera “tierra suave” (terre molle), en la versión martiana la taja “como si fuese mantequilla” (18: 313). Recalcando la estatura de Meñique, el narrador dice que era “pequeñito como un pitirre” (18: 318), otra frase sin fuente en el original, ya que “pitirre” es un cubanismo, como lo es también el calificativo que Martí le endilga al personaje: “el sabichoso Meñique” (18: 310). Como ha notado Eduardo Lolo, la traducción martiana “tropicaliza” la leyenda (165-166). Si “Poucinet,” según Laboulaye, es un “cuento finlandés,” “Meñique” es un cuento cubano.

Otra precisión que Martí añade al original: la historia de Meñique ocurre “en un país muy extraño” (18: 310). Mas este país extraño no es Cuba: es el imaginario martiano, poblado por Pulgarcito y sus avatares. Este apego por figuraciones de lo

diminuto — así como por su opuesto y complemento, figuraciones de lo gigantesco —conforma el “meñiqueísmo” de Martí, un patrón de expresión y pensamiento que ofrece una clave para la lectura del autor de Ismaelillo. A veces, el meñiqueísmo no revela otra cosa que la capacidad de observación, la omnívora curiosidad de Martí (en esto también semejante a Meñique, que “todo lo quiere saber” [18: 312]). Esta curiosidad alcanza a los seres más nimios. Así, por ejemplo, con su interés por los insectos, verificado en varias entradas de sus Cuadernos de apuntes. En otras ocasiones, sin embargo, la conciencia de lo pequeño cobra relieves de más trascendencia, ya que sirve para escenificar un tema muy querido por Martí: el triunfo del débil sobre el fuerte. Otra entrada de los Cuadernos: “Lo de César en sus Comentarios a los hombres de poco cuerpo a quienes él temía.— Hamilton. —Bolívar.— Thiers.— Céspedes” (21: 412). En el pasaje aludido —que aparece no en los Comentarios sino en las Vidas paralelas — César confiesa que teme a los hombres de constitución fuerte menos que a los conspiradores Casio y Bruto, “pálidos y delgados” (Plutarch’s Lives 587). Al recordar la sentencia de Julio César, Martí la acerca a su propia circunstancia, aplicándola, ya no a traidores, sino a hombres que admiraba, entre ellos dos héroes hispanoamericanos.(8) El temor a los débiles no es para Martí, como para César, una advertencia; es un consuelo. Como Bolívar y Carlos Manuel de Céspedes, Martí mismo era uno de esos “hombres de poco cuerpo” que compensan por sus deficiencias físicas con excelencias de otro orden: grandeza contra grandura.

diminuto — así como por su opuesto y complemento, figuraciones de lo gigantesco —conforma el “meñiqueísmo” de Martí, un patrón de expresión y pensamiento que ofrece una clave para la lectura del autor de Ismaelillo. A veces, el meñiqueísmo no revela otra cosa que la capacidad de observación, la omnívora curiosidad de Martí (en esto también semejante a Meñique, que “todo lo quiere saber” [18: 312]). Esta curiosidad alcanza a los seres más nimios. Así, por ejemplo, con su interés por los insectos, verificado en varias entradas de sus Cuadernos de apuntes. En otras ocasiones, sin embargo, la conciencia de lo pequeño cobra relieves de más trascendencia, ya que sirve para escenificar un tema muy querido por Martí: el triunfo del débil sobre el fuerte. Otra entrada de los Cuadernos: “Lo de César en sus Comentarios a los hombres de poco cuerpo a quienes él temía.— Hamilton. —Bolívar.— Thiers.— Céspedes” (21: 412). En el pasaje aludido —que aparece no en los Comentarios sino en las Vidas paralelas — César confiesa que teme a los hombres de constitución fuerte menos que a los conspiradores Casio y Bruto, “pálidos y delgados” (Plutarch’s Lives 587). Al recordar la sentencia de Julio César, Martí la acerca a su propia circunstancia, aplicándola, ya no a traidores, sino a hombres que admiraba, entre ellos dos héroes hispanoamericanos.(8) El temor a los débiles no es para Martí, como para César, una advertencia; es un consuelo. Como Bolívar y Carlos Manuel de Céspedes, Martí mismo era uno de esos “hombres de poco cuerpo” que compensan por sus deficiencias físicas con excelencias de otro orden: grandeza contra grandura. “Vindicación de Cuba” (1889), la respuesta de Martí a un artículo aparecido en un periódico norteamericano criticando la supuesta lasitud del cubano, podría servir de glosa a la cita de Julio César. Para rebatir la acusación, Martí sale a la defensa de los jóvenes de poco cuerpo:

porque nuestros mestizos y nuestros jóvenes de ciudad son generalmente de cuerpo delicado, locuaces y corteses, ocultando bajo el guante que pule el verso, la mano que derriba al enemigo, ¿se nos ha de llamar, como The Manufacturer nos llama, un pueblo “afeminado”? Esos jóvenes de ciudad y mestizos de poco cuerpo supieron levantarse en un día contra un gobierno cruel. (1: 238)

En lugar de negar la endeblez del cubano, como podía (¡y debía!) haber hecho, Martí adopta una estrategia meñiqueísta: los jóvenes cubanos son delicados pero viriles, débiles pero valientes. Y además astutos: tiran la piedra y esconden la mano dentro del guante. Tanto como una vindicación de Cuba, el ensayo constituye una vindicación del “poco cuerpo,” o sea, una vindicación del hombrecito locuaz y poeta que era Martí.

dentro del guante. Tanto como una vindicación de Cuba, el ensayo constituye una vindicación del “poco cuerpo,” o sea, una vindicación del hombrecito locuaz y poeta que era Martí.

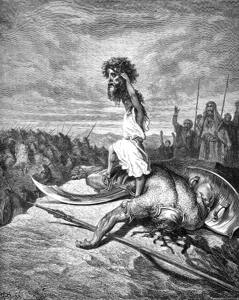

Tal vez el aforismo martiano que mejor resume esta actitud es: “Davides han hecho más que Goliates” (7: 57). Aunque la frase se cita con frecuencia, generalmente se omite la ocasión que la produce, otra detallada puesta en escena de la trama meñiqueísta. En el 1887, el escritor norteamericano Charles Dudley Warner publica en Harper’s una extensa crónica de sus viajes por México. Aunque Warner queda  impresionado por el paisaje mexicano, no siente la misma admiración por los mexicanos, y en particular por los jóvenes de Morelia, “dandies of the city, slender-legged, effeminate young milsops, the fag-end of a decayed civilization, without virility or purpose” (287). La contesta de Martí en las páginas de El Partido Liberal no se deja esperar. Martí no cuestiona la exactitud de la descripción; sí le indigna que se piense que hombres de “piernas pobres” (su traducción de slender-legged) no son capaces de grandes hazañas: “¡Piernas pobres! Davides han hecho más que Goliates; Bolívar pesaba tanto como su espada; Don Miguel Hidalgo llegaría a unas ciento treinta libras; las piernas pobres no arremetieron mal el Cinco de Mayo. ¡Piernas pobres!” (7: 57). La réplica culmina en una anécdota sobre un joven guía mexicano, “poco de carnes y años,” de quien un “francés corpulento” no cesaba de mofarse. Harto de las burlas, el mozo saltó de su montura “con tal vuelo que pareció a todos gigante” y no tardó en proporcionarle una paliza al francés. La moraleja: “Al francés no le pareció el mozo ¡piernas pobres!” (7: 57).

impresionado por el paisaje mexicano, no siente la misma admiración por los mexicanos, y en particular por los jóvenes de Morelia, “dandies of the city, slender-legged, effeminate young milsops, the fag-end of a decayed civilization, without virility or purpose” (287). La contesta de Martí en las páginas de El Partido Liberal no se deja esperar. Martí no cuestiona la exactitud de la descripción; sí le indigna que se piense que hombres de “piernas pobres” (su traducción de slender-legged) no son capaces de grandes hazañas: “¡Piernas pobres! Davides han hecho más que Goliates; Bolívar pesaba tanto como su espada; Don Miguel Hidalgo llegaría a unas ciento treinta libras; las piernas pobres no arremetieron mal el Cinco de Mayo. ¡Piernas pobres!” (7: 57). La réplica culmina en una anécdota sobre un joven guía mexicano, “poco de carnes y años,” de quien un “francés corpulento” no cesaba de mofarse. Harto de las burlas, el mozo saltó de su montura “con tal vuelo que pareció a todos gigante” y no tardó en proporcionarle una paliza al francés. La moraleja: “Al francés no le pareció el mozo ¡piernas pobres!” (7: 57).

Aunque Martí narra el incidente como si fuera verídico, su vaguedad induce a pensar que se trata de una fábula hecha a la medida del poco cuerpo. No es casualidad que el protagonista del cuento haya sido un “guía” de hombres, como lo era, en otro sentido, Martí. Y tampoco que la historia termine con una paliza a un extranjero: es lo mismo que se propone Martí al esgrimir “las armas del juicio” contra el articulista gringo. El incidente ofrece otra tropicalización de la leyenda de Pulgarcito, en la cual Martí inscribe su propia biografía. Como indica Bachelard, el núcleo de la leyenda es “el ser minúsculo actuando sobre el ser macizo” (201). Pero no sólo actuando, sino venciendo.La contienda entre el grande y el pequeño concluye con la victoria del joven de poco cuerpo—o del mozo de piernas pobres—sobre el corpulento adversario.

*

¡Ay—cuando otra cosa no puede crecer, crece la imaginación!

José Martí (19: 417)

El tener “poco cuerpo” no tiene que ser un dato objetivo. Aunque de baja estatura y constitución débil, Martí no era un “meñique.” Como tampoco era un hombre póstumo, no obstante sus numerosas afirmaciones al respecto. Se trata más bien de una convicción íntima de endeblez, en su caso sin duda alentada por los quebrantos de salud que padeció a lo largo de su vida. (Uno de los libros que pensaba escribir, en el que iba a poner “lo que sé de la vida,” se titulaba “Cartas de un Inválido.”)(9) Ya en El presidio político en Cuba (1871) Martí había comparado a Cuba a un “tábano” revoloteando en torno al león español y a sí mismo a “una gota de sangre caliente en un montón de sangre coagulada” (1: 54). Unos años después, en un “Brindis” en honor a Adolfo Márquez Sterling celebrado en La Habana (donde el homenajeante habla tanto de sí como del homenajeado), se asemeja a un “átomo encendido, que tiene la voluntad de no apagarse” (4: 177). Agobiado, se compara con una “hormiga pretenciosa” a quien el universo, “como un gigante,” unce (17: 222). Seguramente es este mismo sentimiento el que lo induce a copiar en sus Cuadernos, sin comentario, una descripción del raquítico filósofo Lamennais: “Lammennais:--Il ne payait pas de mince. C’était un petit homme chétif, plus petit et plus chetif que Littré. J. Simon” (21: 412).

de una convicción íntima de endeblez, en su caso sin duda alentada por los quebrantos de salud que padeció a lo largo de su vida. (Uno de los libros que pensaba escribir, en el que iba a poner “lo que sé de la vida,” se titulaba “Cartas de un Inválido.”)(9) Ya en El presidio político en Cuba (1871) Martí había comparado a Cuba a un “tábano” revoloteando en torno al león español y a sí mismo a “una gota de sangre caliente en un montón de sangre coagulada” (1: 54). Unos años después, en un “Brindis” en honor a Adolfo Márquez Sterling celebrado en La Habana (donde el homenajeante habla tanto de sí como del homenajeado), se asemeja a un “átomo encendido, que tiene la voluntad de no apagarse” (4: 177). Agobiado, se compara con una “hormiga pretenciosa” a quien el universo, “como un gigante,” unce (17: 222). Seguramente es este mismo sentimiento el que lo induce a copiar en sus Cuadernos, sin comentario, una descripción del raquítico filósofo Lamennais: “Lammennais:--Il ne payait pas de mince. C’était un petit homme chétif, plus petit et plus chetif que Littré. J. Simon” (21: 412).

Quien se siente ínfimo, se sueña gigante. De ahí, como contrapeso (o más bien como lastre), el deseo o delirio de grandeza: “El hombre desaloja las montañas, y se pone en lugar de ellas” (19: 445); “Es necesario elevarse como los montes para ser visto de lejos. La falta de proporción parece indispensable a la grandeza” (13: 350); “Heroicos hemos de parecer, puesto que nos quieren heroicos. Si nos ven de menor tamaño que aquel de que esperan vernos — esto será como darnos muerte” (1: 173). En una carta a Máximo Gómez,  Martí explica: “usted sabe, General, que mover un país, por pequeño que sea, es obra de gigantes. Y quien no se sienta gigante de amor, o de valor, o de pensamiento, o de paciencia, no debe emprenderla” (1: 167). Al leer la Ilíada, “Se siente uno como gigante, o como si estuviera en la cumbre de un monte, con el mar sin fin a los pies” (18: 331). Al verse mimado por su prima Lucía, el protagonista de Amistad funesta, Juan Jerez — quien incorpora rasgos de la psicología de su creador — observa: “veo a todo el mundo pequeño, y a mí como un gigante dichoso” (18: 239), metáfora que Martí repite en un apunte: “Para vivir no hay más que un medio: sobreponerse a la vida; mirarla como de gigante a enano” (21: 247).

Martí explica: “usted sabe, General, que mover un país, por pequeño que sea, es obra de gigantes. Y quien no se sienta gigante de amor, o de valor, o de pensamiento, o de paciencia, no debe emprenderla” (1: 167). Al leer la Ilíada, “Se siente uno como gigante, o como si estuviera en la cumbre de un monte, con el mar sin fin a los pies” (18: 331). Al verse mimado por su prima Lucía, el protagonista de Amistad funesta, Juan Jerez — quien incorpora rasgos de la psicología de su creador — observa: “veo a todo el mundo pequeño, y a mí como un gigante dichoso” (18: 239), metáfora que Martí repite en un apunte: “Para vivir no hay más que un medio: sobreponerse a la vida; mirarla como de gigante a enano” (21: 247).

La trama meñiqueísta comprende, entonces, dos momentos. En un primer momento, se hace hincapié en la condición de homúnculo, la cual genera una penosa conciencia de indefensión, lo que Martí llama “dolor de pequeñez” (17: 61). Como en la historia de Pulgarcito, la expresión más radical de la indefensión es el miedo a ser engullido: la fagofobia. En el plano político, este temor se traduce en alarma ante el apetito anexionista de algunos sectores de la sociedad norteamericana: "hay razas avarientas que son las del Norte, cuya hambre formidable necesita pueblos vírgenes" (9: 224). En el plano individual, se expresa en una sensación de precariedad personal, como si él mismo estuviera a punto de ser consumido. En Martí, los dos planos se entreveran hasta hacerse casi indistinguibles. El ejemplo más notable es la declaración en la carta a Manuel Mercado — “Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: y mi honda es la de David” (4: 168) — citada innumerables veces como testimonio de anti-imperialismo. Que indudablemente lo es. Pero si la carta constituye “la “confesión política más profunda” (Vitier y García Marruz 64), también encierra un sentimiento individual, reflejo de ansiedades y preocupaciones igualmente profundas. Para entender la frase a cabalidad, hay que leerla en conjunción con observaciones como las siguientes: “Yo sé muchas cosas, y entre otras, sé lo que debe sentir una margarita cuando se la come un caballo” (21: 276); “Siento la coz de los caballos, siento / las ruedas de los carros” (16: 254). En uno de los poemas agrupados en Flores del destierro, la metáfora meñiqueísta describe, ya no la aniquilación de Martí, sino la de su poesía:

se hace hincapié en la condición de homúnculo, la cual genera una penosa conciencia de indefensión, lo que Martí llama “dolor de pequeñez” (17: 61). Como en la historia de Pulgarcito, la expresión más radical de la indefensión es el miedo a ser engullido: la fagofobia. En el plano político, este temor se traduce en alarma ante el apetito anexionista de algunos sectores de la sociedad norteamericana: "hay razas avarientas que son las del Norte, cuya hambre formidable necesita pueblos vírgenes" (9: 224). En el plano individual, se expresa en una sensación de precariedad personal, como si él mismo estuviera a punto de ser consumido. En Martí, los dos planos se entreveran hasta hacerse casi indistinguibles. El ejemplo más notable es la declaración en la carta a Manuel Mercado — “Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: y mi honda es la de David” (4: 168) — citada innumerables veces como testimonio de anti-imperialismo. Que indudablemente lo es. Pero si la carta constituye “la “confesión política más profunda” (Vitier y García Marruz 64), también encierra un sentimiento individual, reflejo de ansiedades y preocupaciones igualmente profundas. Para entender la frase a cabalidad, hay que leerla en conjunción con observaciones como las siguientes: “Yo sé muchas cosas, y entre otras, sé lo que debe sentir una margarita cuando se la come un caballo” (21: 276); “Siento la coz de los caballos, siento / las ruedas de los carros” (16: 254). En uno de los poemas agrupados en Flores del destierro, la metáfora meñiqueísta describe, ya no la aniquilación de Martí, sino la de su poesía:

Envilece, devora, enferma, embriaga

La vida de ciudad: se come el ruido

Como un corcel la yerba, la poesía. (16: 269)

Estos pasajes, que se podrían multiplicar, revelan un desasosiego no menos intenso que la inquietud nacionalista. Es el mismo desasosiego que motiva este apunte: “Vive uno en los Estados Unidos como boxeado. Habla esta gente, y parece que le está metiendo a uno el puño debajo de los ojos” (21: 399). O este: “Despiértase en las mañanas de nevada el hombre del trópico… huraño como lobo encerrado en las paredes fosforescentes de una vasta sepultura… Amenaza con el puño aquel enemigo inmenso y alevoso” (9: 243).

En un segundo momento, la inferioridad física se supera con superioridad moral, intelectual o artística. El enano se revela gigante. El diminuto Meñique tiene un “ingenio grande” (18: 324). Otro de los cuentos de La Edad de Oro, “El camarón encantado” (1889) ilustra la metamorfosis. Adaptación de otra fábula de Laboulaye, “L’écrevisse,” “El camarón encantado” gira en torno a otro pequeño personaje que Martí, siguiendo la pauta de “Meñique,” achica aun más: el cangrejo del original se transmuta en camarón.(10) Obligado por Masicas, su exigente mujer, el leñador Loppi sale de caza cuando ve, en la orilla de un estanque, “un bulto negruzco e inmóvil, algo así como un animal desconocido… Era un enorme cangrejo, tal como nunca había visto.”(11) Loppi lo echa en su saco, dispuesto a llevárselo a Masicas para que prepare la cena. De pronto oye una voz que viene del saco: es el camarón, quien le explica que, a pesar de las apariencias, no es un camarón sino “una maga de mucho poder” (18: 433). Si Loppi le perdona la vida, ella puede satisfacer todos los caprichos de Masicas. En el resto de cuento, la maga—el “camaroncito duro”—saca a Llopi de sus apuros satisfaciendo los deseos, cada vez más extravagantes, de Masicas.

En un segundo momento, la inferioridad física se supera con superioridad moral, intelectual o artística. El enano se revela gigante. El diminuto Meñique tiene un “ingenio grande” (18: 324). Otro de los cuentos de La Edad de Oro, “El camarón encantado” (1889) ilustra la metamorfosis. Adaptación de otra fábula de Laboulaye, “L’écrevisse,” “El camarón encantado” gira en torno a otro pequeño personaje que Martí, siguiendo la pauta de “Meñique,” achica aun más: el cangrejo del original se transmuta en camarón.(10) Obligado por Masicas, su exigente mujer, el leñador Loppi sale de caza cuando ve, en la orilla de un estanque, “un bulto negruzco e inmóvil, algo así como un animal desconocido… Era un enorme cangrejo, tal como nunca había visto.”(11) Loppi lo echa en su saco, dispuesto a llevárselo a Masicas para que prepare la cena. De pronto oye una voz que viene del saco: es el camarón, quien le explica que, a pesar de las apariencias, no es un camarón sino “una maga de mucho poder” (18: 433). Si Loppi le perdona la vida, ella puede satisfacer todos los caprichos de Masicas. En el resto de cuento, la maga—el “camaroncito duro”—saca a Llopi de sus apuros satisfaciendo los deseos, cada vez más extravagantes, de Masicas.

Aunque la lección de “El camarón encantado” versa sobre las consecuencias de la ambición desmesurada (al final, la codicia de Masicas conduce a su muerte), el cuento también hace visibles los recursos ocultos del sujeto meñiqueísta. Gracias a sus poderes de encantamiento, el camarón conjura la amenaza de ser engullido. Tal como dijera Martí en otra ocasión, “El hombre no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lleva la grandeza en sus entrañas” (9: 272). La mudanza, en la adaptación martiana, del “cangrejo enorme” en “camaroncito duro” (18: 433) subraya la lógica meñiqueísta. Mientras más insignificante la criatura, más impresionante su sobrevivencia (y no hay que olvidar que en inglés shrimp — camarón — también significa “enano” o “enclenque”). El camaroncito de la fábula martiana no es el proverbial camarón que se duerme y se lo lleva la corriente. Como Pulgarcito, es pequeño pero despierto. Su naturaleza doble dibuja las dos caras del meñiqueísmo: por fuera, vulnerable camarón; por dentro, prepotente maga.(12)

*

Hay dos vidas, la que se arrastra, y la que se desea.

José Martí (21: 399)

En los albores de la guerra del 1895, Martí exclama: “No es Martí quien va a embarcarse: es eso [la libertad] lo que se embarcó y ha llegado a Cuba. ¡Barrimos la Persona! ¡Servimos a la Patria!” (2: 278). Aunque la subordinación del individuo a la lucha revolucionaria es una constante en Martí, aceptar la autonomía del enunciado político, desvincular el ideario del hombre que lo promulga, es embarcarse junto con él. ¿Quién anuncia que barre la Persona sino la Persona? ¿Quién dice que sirve a la Patria sino la Persona? La negación febril del personalismo lleva el sello inconfundible de la personalidad de Martí.

la lucha revolucionaria es una constante en Martí, aceptar la autonomía del enunciado político, desvincular el ideario del hombre que lo promulga, es embarcarse junto con él. ¿Quién anuncia que barre la Persona sino la Persona? ¿Quién dice que sirve a la Patria sino la Persona? La negación febril del personalismo lleva el sello inconfundible de la personalidad de Martí.

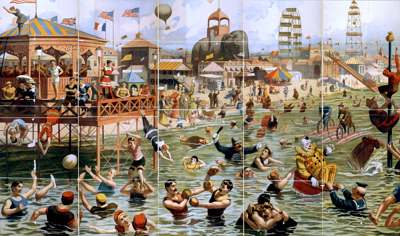

No obstante, Martí no siempre se deja ver. Como afirma en muchas ocasiones, insistir en dolores personales “es tarea de hormigas” (13: 19). Y él se ha impuesto tarea de gigantes. De ahí que una de las características de su escritura, particularmente de la política, sea el escamoteo del yo, que a veces diluye en un nosotros nacional o continental, y otras oculta detrás de terceros o formas impersonales.(13) En la crónica del 1881 sobre  Coney Island, Martí apunta: “Lo que asombra allí es el tamaño, la cantidad” (9: 125). ¿Lo que asombra a quién? Martí responde: Lo que nos asombra a “nosotros,” los hispanoamericanos. Y entonces explica por qué: mientras que el norteamericano prefiere manjares “macizos y extraños,” el paladar de Nuestra América se deleita en “lo artístico y ligero.” El contraste desemboca en una máxima de pura cepa meñiqueísta: “Aquellas gentes comen cantidad; nosotros clase” (9: 127).

Coney Island, Martí apunta: “Lo que asombra allí es el tamaño, la cantidad” (9: 125). ¿Lo que asombra a quién? Martí responde: Lo que nos asombra a “nosotros,” los hispanoamericanos. Y entonces explica por qué: mientras que el norteamericano prefiere manjares “macizos y extraños,” el paladar de Nuestra América se deleita en “lo artístico y ligero.” El contraste desemboca en una máxima de pura cepa meñiqueísta: “Aquellas gentes comen cantidad; nosotros clase” (9: 127).

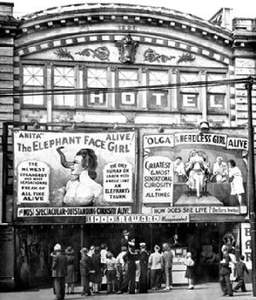

Como los jóvenes cubanos, Martí tira la piedra y esconde la mano, pero no consigue del todo diluir su yo en la colectividad. Si nos fijamos en unas figuras que se mencionan de pasada en la crónica, la sombra del hombrecito, el fantasma de su yo, se discierne detrás del nosotros continental. Catalogando las atracciones que ofrece el balneario, Martí describe unas galerías donde se exhiben “monstruos humanos, peces extravagantes, mujeres barbudas, enanos melancólicos, y elefantes raquíticos, de los que dice pomposamente el anuncio que son los elefantes más grandes de la tierra” (9: 124). Como ha notado Susan Antebi (30-31), la marginalidad de estas criaturas establece un vínculo entre ellos y el narrador, oriundo de una isla muy distinta de Coney Island. Mas la identificación se traba no sólo con los freaks en general, sino con una categoría de freak en particular: los “enanos melancólicos.” El adjetivo “melancólico” ocurre sólo una vez más en el ensayo, tres párrafos más adelante, cuando Martí abunda en la diferencia entre norteamericanos e hispanoamericanos. Impelidos por un “sublime demonio interior,” los pueblos hispanoamericanos desdeñan la riqueza material en busca de un ideal de amor o gloria.

elefantes raquíticos, de los que dice pomposamente el anuncio que son los elefantes más grandes de la tierra” (9: 124). Como ha notado Susan Antebi (30-31), la marginalidad de estas criaturas establece un vínculo entre ellos y el narrador, oriundo de una isla muy distinta de Coney Island. Mas la identificación se traba no sólo con los freaks en general, sino con una categoría de freak en particular: los “enanos melancólicos.” El adjetivo “melancólico” ocurre sólo una vez más en el ensayo, tres párrafos más adelante, cuando Martí abunda en la diferencia entre norteamericanos e hispanoamericanos. Impelidos por un “sublime demonio interior,” los pueblos hispanoamericanos desdeñan la riqueza material en busca de un ideal de amor o gloria.

No así aquellos espíritus tranquilos, turbados sólo por el ansia de la posesión de una fortuna. Se tienden los ojos por aquellas playas reverberantes; se entra y sale por aquellos corredores, vastos como pampas; se asciende a los picos de aquellas colosales casas, altas como montes; sentados en silla cómoda, al borde de la mar, llenan los paseantes sus pulmones de aquel aire potente y benigno; mas es fama que una melancólica tristeza se apodera de los hombres de nuestros pueblos hispanoamericanos que allá viven, que se buscan en vano y no se hallan; que por mucho que las primeras impresiones hayan halagado a sus sentidos, enamorado sus ojos, deslumbrado y ofuscado su razón, la angustia de la soledad les posee al fin, la nostalgia de un mundo espiritual superior los invade y aflige; se sienten como corderos sin madre y sin pastor, extraviados de su manada; y, salgan o no a los ojos, rompe el espíritu espantado en raudal amarguísimo de lágrimas, porque aquella gran tierra está vacía de espíritu. (9: 126)

El párrafo abre con construcciones impersonales (“se tienden los ojos… se entra y se sale… se asciende”), recoda en la primera persona del plural--“los hombres de nuestros pueblos hispanoamericanos”— para desembocar al final en una tercera persona —“el espíritu espantado.” Este “espíritu” que rompe a llorar cifra la angustia del hombre de poco cuerpo, de la subjetividad martiana. No son los hombres de los pueblos hispanoamericanos quienes se sienten agobiados por los vastos corredores y las colosales casas de Coney Island — es José Martí. El contraste entre “los espíritus tranquilos” con que el párrafo comienza y el “espíritu espantado” con que concluye ya marca la individualidad de la experiencia. Los deícticos engañosos — “aquellos,” “allá,” “aquella” — no engañan a nadie.(14) Martí no escribe sobre “aquella gran tierra” sino desde ella, preso en sus “fauces hambrientas” (9: 128). La “melancólica tristeza” se apodera de él, no de nadie más, y el hecho no “es fama.” Es una vivencia atestiguada innumerables veces en su obra. Es más, al mencionar las “primeras impresiones” que reciben los hispanoamericanos, parafrasea el título de su primer artículo sobre los Estados Unidos, “Impressions of America by a Very Fresh Spaniard,” publicado en octubre de 1880 en el semanario The Hour.

En la descripción de los monstruos en los museos, todos los calificativos aluden a la excepcionalidad física de los fenómenos (“extravagantes,” “barbudas,” “raquíticos”) — todos menos uno: el que describe a los enanos. Melancólicos, los enanos se distinguen por su talante tanto como por su tamaño. La tristeza los separa, y no sólo de los demás freaks sino de la muchedumbre que abarrota Coney Island, en la que reina una “absoluta ausencia de toda tristeza” (9: 126). Más allá de la crítica del materialismo yanki, “Coney Island” registra el malestar — el mal-estar— de Martí frente a un monstruo mayor, el “fenómeno” de los Estados Unidos. Y no hay por qué callar la inanidad de aseverar que la América sajona — la cuna de Emerson, Whitman, Thoreau, Hawthorne —“está vacía de espíritu.” Martí, enano meláncolico, habla desde su feroz desazón, desde su propio vacío, un vacío engendrado — como él mismo intuye — por la soledad y nostalgia del destierro. No es que la tierra norteamericana carezca de espíritu; es que al espíritu de Martí le espanta la ausencia de espíritus afines.

enanos se distinguen por su talante tanto como por su tamaño. La tristeza los separa, y no sólo de los demás freaks sino de la muchedumbre que abarrota Coney Island, en la que reina una “absoluta ausencia de toda tristeza” (9: 126). Más allá de la crítica del materialismo yanki, “Coney Island” registra el malestar — el mal-estar— de Martí frente a un monstruo mayor, el “fenómeno” de los Estados Unidos. Y no hay por qué callar la inanidad de aseverar que la América sajona — la cuna de Emerson, Whitman, Thoreau, Hawthorne —“está vacía de espíritu.” Martí, enano meláncolico, habla desde su feroz desazón, desde su propio vacío, un vacío engendrado — como él mismo intuye — por la soledad y nostalgia del destierro. No es que la tierra norteamericana carezca de espíritu; es que al espíritu de Martí le espanta la ausencia de espíritus afines.

La imagen del “espíritu espantado” es una variante de las metáforas martianas de la criatura en crisis: el ciervo herido, el gamo aterrado y, especialmente, la liebre azorada de “Amor de ciudad grande.” En este poema (que bien podía haberse titulado “Terror de ciudad grande”), el rechazo de la urbe culmina en una afirmación personalísima: “¡Me espanta la ciudad!”  El espanto — atribuido a un “espíritu” anónimo o explícitamente asumido por Martí — registra la emoción característica del sujeto meñiqueísta en trance de aniquilación: Pulgarcito agonistes. Es la reacción de los niños del cuento de Perrault frente el Ogro, así como la de Martí en la “ciudad grande” — más terrible por “grande” que por “ciudad.” (Si algún día se hace una concordancia de la obra de Martí, la entrada correspondiente a “espanto” y sus derivados ocupará varias columnas.) Tanto en “Amor de ciudad grande” como en “Coney Island,” la denuncia de la sociedad norteamericana desvía una querella personal, ese “dolor de hormiga” que Martí se empeñaba en velar.(15)

El espanto — atribuido a un “espíritu” anónimo o explícitamente asumido por Martí — registra la emoción característica del sujeto meñiqueísta en trance de aniquilación: Pulgarcito agonistes. Es la reacción de los niños del cuento de Perrault frente el Ogro, así como la de Martí en la “ciudad grande” — más terrible por “grande” que por “ciudad.” (Si algún día se hace una concordancia de la obra de Martí, la entrada correspondiente a “espanto” y sus derivados ocupará varias columnas.) Tanto en “Amor de ciudad grande” como en “Coney Island,” la denuncia de la sociedad norteamericana desvía una querella personal, ese “dolor de hormiga” que Martí se empeñaba en velar.(15)

Entre los muchos binarismos que frecuentan la escritura martiana, la antítesis de lo grande y lo pequeño ocupa un lugar destacado.(16) Martí piensa en volumen, y en cantidad. Para conceptualizar lo que ve y lo que siente, acude habitualmente a las nociones de size and number, los dos componentes de la “grandeza” (greatness) de los Estados Unidos que había identificado en “Impressions of America” (19: 104). Esta conciencia de lo monumental no se puede explicar como una herencia de la estética romántica de lo sublime. No cabe duda de que, en ocasiones, Martí acude a fórmulas románticas de expresión y sentimiento. Su asombro ante el terremoto de Charleston, o ante la inmensidad del mar, es una herencia del romanticismo. La diferencia crucial es que a Martí lo sobrecoge no sólo lo grande sino el grande: no sólo lo gigantesco sino el gigante; no sólo la montaña sino el “hombre montañoso” (21: 140). Hombres montañosos son Emerson, Whitman, Daniel Webster. Pero “hombre montañoso” también es el americano de la calle, que pega con la mirada, o el anexionista James Blaine, que se pone “de pie en las montañas del Istmo” (9: 206) o el Ogro caníbal de la leyenda.

En este antagonismo entre el gigante y el enano — y entre el fuerte y el débil —yace lo que Leo Spitzer denominaba un “étimo espiritual” (21), o sea, un foco de significación que irradia las zonas más recónditas de la obra de un escritor. De ahí que recurra en todo tipo de contexto. Cuando Martí escribe, “¡Qué ridícula cosa, un pensamiento enano con manto de rey, o vestidura de gigante!” (23: 295), está reseñando un libro de aforismos. Cuando comenta una pelea de boxeo, los pugilistas son “el gigante de Troya y el mozo de Boston” (9: 253). Al lamentarse de las rencillas intestinas en países hispanoamericanos, observa: “Estos pueblos tienen una cabeza de gigante y un corazón de héroe en un cuerpo de hormiga loca” (19: 154). En estos ejemplos, que se podrían multiplicar, se vale del mismo dispositivo, del mismo software mental que activa para entender el espectáculo de Coney Island o el conflicto entre las dos Américas. El discurrir de Martí siempre busca ocasiones para evocar la desigualdad de tamaño, molde expresivo que usa una y otra vez para dar forma a los contenidos más disímiles.

“étimo espiritual” (21), o sea, un foco de significación que irradia las zonas más recónditas de la obra de un escritor. De ahí que recurra en todo tipo de contexto. Cuando Martí escribe, “¡Qué ridícula cosa, un pensamiento enano con manto de rey, o vestidura de gigante!” (23: 295), está reseñando un libro de aforismos. Cuando comenta una pelea de boxeo, los pugilistas son “el gigante de Troya y el mozo de Boston” (9: 253). Al lamentarse de las rencillas intestinas en países hispanoamericanos, observa: “Estos pueblos tienen una cabeza de gigante y un corazón de héroe en un cuerpo de hormiga loca” (19: 154). En estos ejemplos, que se podrían multiplicar, se vale del mismo dispositivo, del mismo software mental que activa para entender el espectáculo de Coney Island o el conflicto entre las dos Américas. El discurrir de Martí siempre busca ocasiones para evocar la desigualdad de tamaño, molde expresivo que usa una y otra vez para dar forma a los contenidos más disímiles.

De una de las zonas recónditas de su obra proviene la última muestra que voy a presentar de la trama — y el trauma — meñiqueísta. Se trata de un fragmento, sin fecha pero perteneciente a la etapa neoyorquina, que aparece entre la “papelería” martiana:

Esto he visto, y no me digan

Que no lo pude ver:--

Era un gigante que andaba

De monte en monte, a través

de las selvas, tope a tope

De las nubes, con el cielo

Por la cintura: y al pie

Un chiquitín, sofocado

Trajes de cuadros

Bigote sedoso, el cabello

A la capul, lindo el pie,

Peinado, hilo a hilo: vestido

Como un figurín: correcto.

Y cuando de paseo se halla

tan contento está de sí

Que dice del héroe: nada,

La grandeza está aquí—en mí—

Yo soy el grande: El cielo

No es verdad. Las nubes

El gigante

Es falso, incorrecto, oscuro,

Yo soy — y yo: éste es mi pie. (17: 254-255)(17)

Martí, que en las Escenas norteamericanas fingía ser testigo de eventos que no había presenciado, aquí insiste en la autenticidad de su visión, por inverosímil que parezca. La sencillez del lenguaje hace pensar que podría tratarse del borrador de un poema infantil destinado a La Edad de Oro. Las reminiscencias de “Meñique” son inconfundibles: el protagonista es un chiquitín con bigotes, algo vanidoso, con una finura y figura casi femeniles. Igual que Pulgarcito, este enanito está a punto de ser hollado bajo las plantas del oscuro gigante. Su sofoco remeda el espanto de los niños en la leyenda. Pero igual que ellos, el chiquitín se salva. Y entonces hace alarde de sus dotes de espíritu, que eclipsan la estatura del gigante. El despliegue narcisista del chiquitín culmina con el gesto de ofrecer el pie, como si el gigante (o el lector) se lo

Martí, que en las Escenas norteamericanas fingía ser testigo de eventos que no había presenciado, aquí insiste en la autenticidad de su visión, por inverosímil que parezca. La sencillez del lenguaje hace pensar que podría tratarse del borrador de un poema infantil destinado a La Edad de Oro. Las reminiscencias de “Meñique” son inconfundibles: el protagonista es un chiquitín con bigotes, algo vanidoso, con una finura y figura casi femeniles. Igual que Pulgarcito, este enanito está a punto de ser hollado bajo las plantas del oscuro gigante. Su sofoco remeda el espanto de los niños en la leyenda. Pero igual que ellos, el chiquitín se salva. Y entonces hace alarde de sus dotes de espíritu, que eclipsan la estatura del gigante. El despliegue narcisista del chiquitín culmina con el gesto de ofrecer el pie, como si el gigante (o el lector) se lo fuera a besar. (A Meñique el gigante le besa las manos.) Al señalar hacia su pie, muchísimo más pequeño que los del gigante, el chiquitín recalca la superioridad de la clase sobre el tamaño, el triunfo de la grandeza sobre la grandura.

fuera a besar. (A Meñique el gigante le besa las manos.) Al señalar hacia su pie, muchísimo más pequeño que los del gigante, el chiquitín recalca la superioridad de la clase sobre el tamaño, el triunfo de la grandeza sobre la grandura.

Esta visión conforma algo así como la escena originaria del meñiqueísmo, cuyos componentes son un gigante, un enano y su enfrentamiento. El tema de la escena se resume en la sentencia que todo hombre de poco cuerpo quisiera pronunciar: “Yo soy el grande.” No obstante, la afirmación suena hueca. Martí mismo, al tildar a su protagonista de “figurín,” indica que hay algo impostado, charlatanesco, en la enorme autoestima del hombrecito. Dice él que el gigante es falso, pero ¿quién es el falso de verdad, el chiquitín o el gigante? A pesar de su carácter esquemático, la escena no deja dudas acerca de la ambivalencia de Martí hacia el chiquitín. Lo retrata como un ser contradictorio, a la vez admirable y ridículo, héroe y macacuelo a partes iguales — alguien a  quien le pega el epíteto de “hormiga pretenciosa” no menos que el de “átomo encendido.” De esta ambivalencia surge la complejidad, para no decir el complejo, del sujeto meñiqueísta. “No hay monte,” reza un poema temprano, “que de dolor de pequeñez no gima” (17: 61). Es este un dolor que Martí, rebotando entre la flagelación y la autolatría, no se supo curar.

quien le pega el epíteto de “hormiga pretenciosa” no menos que el de “átomo encendido.” De esta ambivalencia surge la complejidad, para no decir el complejo, del sujeto meñiqueísta. “No hay monte,” reza un poema temprano, “que de dolor de pequeñez no gima” (17: 61). Es este un dolor que Martí, rebotando entre la flagelación y la autolatría, no se supo curar.

En “El abrigo de aire,” Antonio José Ponte ha abogado por la necesidad de faltarle el respeto al Apóstol, de chotearlo, de tratarlo “a la ligera” (112). Ponte tiene razón: si tomamos a Martí tan en serio como él se tomaba a sí mismo, se hace poco menos que insoportable. Por lo tanto, en estas páginas me he propuesto esbozar la silueta de un Martí leve, ligero. Lo ligero es lo ingrávido: la falta de peso del hombre de poco cuerpo. Para que Martí no caiga pesado, hace falta aligerarlo, volatilizarlo, hacerlo levitar. Con la pesantez tal vez desaparezca la pesadez. Deliberadas o no, las huellas de Pulgarcito en la obra martiana descubren al hombrecito espantado — ni ala, ni raíz — que se esconde en los pliegues del abrigo de aire. En sus apuntes, Martí registra la palabra “héautontimoroumenos” y su definición: “el verdugo de sí mismo” (21: 401). De este sentimiento nace el neologismo “hominacaco.” Y del sentimiento opuesto nace otro, “Homagno.” El Martí que ha llegado hasta nosotros es Homagno. Ya es hora de verlo como hominacaco.

Notas

1. Las citas de Martí remiten a la edición de las Obras completas en 26 tomos (La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1963-66).

2. No hay duda de que la preocupación de Martí por la eventual anexión de Cuba a los Estados Unidos es la motivación específica de “Nuestra América.” Como ha indicado Enrico Mario Santí, Martí critica no sólo a la América Anglosajona sino la América Hispana; a la una por su avidez, y a la otra por su indiferencia.

3. Philip Lewis señala que los padres de Pulgarcito son “ogre surrogates.” Por lo tanto, “the plot engages the hero in a kind of double combat against […] two forms of ogredom, express and implied” (Lewis 257).

4. Martí parece haber conocido el poema de Castellanos a través del libro de Joaquín M. Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada, sobre el cual hay varias páginas de notas en los Cuadernos de apuntes (21: 303-312). Martí copia de Vergara los versos de Castellanos a los que alude en “Nuestra América”: “No comían guisados con canela, / ni confites, ni dulces canelones: / su más cierto dormir era la vela, / las duras armas eran sus colchones” (21: 309). En una nota aparecida en Patria (15 de septiembre, 1894), Martí volverá a citar los versos de Castellanos sobre “los conquistadores de Colombia, de aquellos ciento sesenta y seis que jamás hubieran entrado en América sino por las divisiones entre el zipa y el zaque” (5: 55).

5. Según Cintio Vitier, la imagen de los cometas en pugna deriva de creencias indígenas. En estas, no obstante, no aparece el motivo de la deglución, que desempeña un papel central en el cuento de Perrault (Vitier, Las imágenes en Nuestra América 17-18). La imagen del astro devorador evoca a Saturno, dios y planeta, antropófago de sus hijos. Según François Roussel, la figura del Ogro en el cuento de Perrault está emparentada con Saturno (19, 64).

6. “Ils virent l’Ogre qui allait de montagne en montagne, et qui traversait des rivières aussi aisément qu’il aurait fait le moindre ruisseau” (Perrault 195).

7. Este apodo ya había aparecido en algunas versiones españolas de la leyenda. Así, por ejemplo, en la traducción del cuento de Perrault de Teodoro Baró, donde el personaje se apoda “Meñiquín” (113-126).

8. En La Edad de Oro, describe a Bolívar: “Era pequeño de cuerpo. Los ojos le relampagueaban y las palabras se le salían de los labios. Parecía como si estuviera siempre esperando la hora de montar a caballo” (18: 305).

9. Los problemas de salud de Martí han sido ampliamente documentados. Una recensión reciente se puede leer en Ricardo Hodelín Tablada, Enfermedades de José Martí.

10. Boris Lukin conjetura que Martí convierte el “cangrejo” en “camarón” guiado por una ilustración que acompañaba el texto de Laboulaye (349-350). Según Salvador Arias, “‘La crevette enchanté’ dans le texte original français, s’intitulait ‘L’écrevisse,’ on aurait pu dire, en espagnol, ‘El cangrejo’ (le crabe), mais il se tratait d’un crabe d’eau douce, des rivières et des lacs de la Baltique. Il est probable que pour Martí, en regardant une illustration, lui paraissait plus à une crevette cubaine qu’à un crabe” (Arias).

11. “une forme noirâtre et immobile, quelque chose comme un animal inconnu… C’était une écrevisse énorme, telle qu’il n’en avait jamais vue” (Laboulaye, Derniers contes blues 99).

12. El cambio de género — de “camarón” a “maga” — sugiere que, a pesar de la indignación de Martí ante acusaciones de “afeminamiento,” el meñiqueísmo circula en un ámbito difusamente femenino. En francés, puesto que écrevisse y fée (maga) son de género femenino, cuando la maga se revela a Llopi se identifica como “la doyenne des écrevisses” (Derniers contes blues 100). Pero en la versión española “el más viejo de los camarones” es, en realidad, una maga. Como se ha señalado otras veces, Martí participa de una larga tradición occidental en que las facultades del espíritu, entre ellas la vocación de escritor, se consideran “hembras.” Meñique mismo, personificación de la fuerza del saber, es “lindo como una mujer,” “sereno como una rosa” (18: 310, 315).

13. Estoy de acuerdo con Rafael Rojas cuando señala: “Pocas veces es Martí un personaje de sus propios textos políticos. El yo aparece una y otra vez en la poesía, pero en la discursividad política es más bien una presencia fantasmal que está empeñada en anularse” (89). Difiero de Rojas, sin embargo, en la eficacia que le atribuye a la tentativa de anulación.

14. Sobre el papel de los deícticos, ver Ramos 198-202.

15. La frase entera: “Por Dios que cansa / Tanto poetín que su dolor de hormiga / Al Universo incalculable cuenta” (17: 192).

16. Sobre las antítesis en Marti, ver Schulman (82-83). En ocasiones la antítesis gigante/enano tiene un sesgo erótico que valdría la pena investigar: “El amor lícito, honradamente sentido, y decorosamente expresado, suaviza el carácter, predispone a la bondad, dota de energía a la mente, acerca y acentúa toda noble fuerza. El ilícito, inexorable monstruo, se nutre de las entrañas que lo albergan” (22: 118); “En las almas, hay dos huéspedes: el deber, pigmeíllo; y el apetito, voraz gigante” (14: 490). Sobre la sexualidad en/de Martí, ver Ramos (190); Oviedo (89-91); Bejel (9-27); Camacho.

17. Bajo el título “Bavardage,” y con ligeros cambios, el poema también aparece en el tomo 22 de las Obras completas (133-134).

Obras citadas

Antebi, Susan. Carnal Inscriptions. Spanish American Narratives of Corporeal Difference and Disability. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Arias, Salvador. “Laboulaye adapté par Martí.” Lettres de Cuba, 2 (2004). Traducción de Alain de Cullant. http://www.lettresdecuba.cult.cu/

Bachelard, Gaston. Poética del espacio. Trad. Enestina de Champourcín. 2da. ed. México: Fondo del Cultura Económica, 1965.

Baró, Teodoro. Cuentos de hadas. Barcelona: Librería de Juan y Antonio Bastinos, 1883.

Bejel, Emilio. Gay Cuban Nation. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

Camacho, Jorge. “La virilidad (amenazada) del apóstol Martí: una polémica pospuesta.” Dissidences. Hispanic Journal of Theory and Criticism 2.1 (2006). http://www.dissidences.org/

Hodelín Tablada, Ricardo. Enfermedades de José Martí. Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 2007.

Laboulaye, Édouard. Contes blues. París: Furne, 1864.

Laboulaye, Édouard. Derniers contes blues. París: Furne, 1884.

Lewis, Philip. Seeing Through the Mother Goose Tails: Visual Turns in the Writings of Charles Perrault. Stanford: Stanford University Press, 1996.

Lolo, Eduardo. Mar de espuma: Martí y la literatura infantil. Miami: Ediciones Universal, 1995.

Lukin, Boris. “Versión martiana de un cuento popular de Estonia.” Acerca de La Edad de Oro. Selección y prólogo de Salvador Arias. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1980. 332-355.

Martí, José. Obras completas. La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1963-1966.

Oviedo, José Miguel. La niña de Nueva York: Una revisión de la vida erótica de José Martí. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.

Perrault, Charles. Contes, ed. G. Rouger. París: Garnier, 1967.

Plutarch’s Lives. Trad. Bernadotte Perrin. Vol. 7. Londres: William Heinemann, 1919.

Ponte, Antonio José. El libro perdido de los origenistas. México: Aldus, 2002.

Ramos, Julio. Desencuentros de la modernidad en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.

Rojas, Rafael. José Martí: La invención de Cuba. Madrid: Colibrí, 2000.

Roussel, François. Les contes de fées. Lecture initiatique. París: Amrita, 1993.

Santí, Enrico Mario. “‘Nuestra América’ y la crisis del Latinoamericanismo.” Pensar a Martí. Boulder: Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1996. 103-113.

Schulman, Iván. Símbolo y color en la obra de José Martí. Madrid: Gredos, 1960.

Spitzer, Leo. Lingüística e historia literaria. 2da ed. Madrid: Gredos, 1961.

Vitier, Cintio. Las imágenes en Nuestra América. La Habana: Casa Editora Abril, 1990.

Vitier, Cintio y Fina García Marruz. Temas martianos. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1981.

Warner, Charles Dudley. “Mexican Notes IV: Morelia and Patzcuaro.” Harper’s New Monthly Magazine, 75 (1887): 283-291.