Sueños de la razón: monstruos, aberraciones y quimeras del Barroco a la Ilustración

José Ramón Jouve Martín, McGill University, Editor

Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.

Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal (1886)

“Son las paradojas monstruos de la verdad” decía Gracián en el discurso XXIII de su Agudeza y arte de ingenio, y paradójico – y monstruoso – es, por cierto, que nuestra razón no sólo no haya logrado disipar muchos de los monstruos que nos acosaban en el pasado sino que haya contribuido a expandir su número con otros nuevos. En la cultura occidental, los monstruos han estado tradicionalmente asociados al ámbito de lo religioso, lo demoniaco y lo supernatural, ya sea a través de los dioses y criaturas que pueblan los mitos de la antiguedad pagana o de los ángeles caídos, leviatanes y otros portentos de la cultura judeo-cristiana. Monstruos han poblado también los territorios que estaban más allá de los mares y fronteras de Europa como han dejado constancia a través de los siglos autores como Plinio, Isidoro de Sevilla, Mandeville, Marco Polo o Colón. Y monstruos han habitado sus libros a veces en forma de bestiarios o de vistosas alegorías como aquel caballero de feroz presencia y espantoso de vista, cubierto todo de cabello, que representa el Deseo en Cárcel de Amor o el malvado Falimundo en el Criticón, que carece de pies y cabeza y no es ni carne ni pescado, y todo lo parece. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el proceso de racionalización y desencantamiento del mundo que comenzó en el siglo XVI

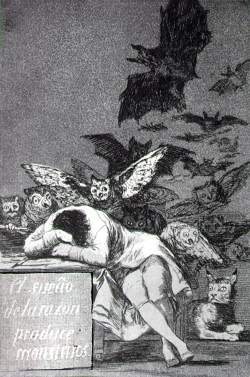

“Son las paradojas monstruos de la verdad” decía Gracián en el discurso XXIII de su Agudeza y arte de ingenio, y paradójico – y monstruoso – es, por cierto, que nuestra razón no sólo no haya logrado disipar muchos de los monstruos que nos acosaban en el pasado sino que haya contribuido a expandir su número con otros nuevos. En la cultura occidental, los monstruos han estado tradicionalmente asociados al ámbito de lo religioso, lo demoniaco y lo supernatural, ya sea a través de los dioses y criaturas que pueblan los mitos de la antiguedad pagana o de los ángeles caídos, leviatanes y otros portentos de la cultura judeo-cristiana. Monstruos han poblado también los territorios que estaban más allá de los mares y fronteras de Europa como han dejado constancia a través de los siglos autores como Plinio, Isidoro de Sevilla, Mandeville, Marco Polo o Colón. Y monstruos han habitado sus libros a veces en forma de bestiarios o de vistosas alegorías como aquel caballero de feroz presencia y espantoso de vista, cubierto todo de cabello, que representa el Deseo en Cárcel de Amor o el malvado Falimundo en el Criticón, que carece de pies y cabeza y no es ni carne ni pescado, y todo lo parece. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el proceso de racionalización y desencantamiento del mundo que comenzó en el siglo XVI ligado al surgimiento de la ciencia moderna, a los grandes sistemas burocráticos y al capitalismo, no sólo no acabó con los monstruos sino que dio lugar a un singular auge de la literatura sobre monstruosidades. Libros como De monstruorum causis, natura et differentis (1616) de Fortunio Liceti y la Monstrorum historia (1642) de Ulisse Aldrovandi encontraron ecos a lo largo y ancho del mundo hispánico como ilustra el ensayo Desvíos de la naturaleza o tratado del origen de los monstruos de Joseph Rivilla Bonet y Pueyo (atribuido a Pedro de Paralta Barnuevo) publicado en Lima en 1695. Aunque dichos libros no renuncian completamente a los elementos fantásticos ni a las intepretaciones morales y supernaturales típicos de las centurias anteriores, sí constituyeron parte de un esfuerzo racionalista, materialista y empírico por entender y describir lo monstruoso y su lugar en el mundo. Dicho esfuerzo estuvo fuertemente ligado a la evolución de la medicina y, en particular, de la anatomía a partir del siglo XVI. Como ilustran varios de los artículos que integran este dossier, el cuerpo humano se convirtió de hecho en un lugar fundamental de la aparición de lo monstruoso en los inicios de la edad moderna. Así, la reproducción (Vivalda), el género (Soulodre-LaFrance) y la raza (Jouve-Martín) figuran de manera fundamental en los discursos literarios, jurídicos y científicos sobre la monstruosidad producidos dentro del mundo hispánico durante los siglos XVII y XVIII. Detrás de todo ello, como quizás no podía ser de otra manera, está la Ley y su espíritu regulador, y con ella, el dolor y el tormento (Del Río Parra). Hasta las representaciones religiosas se contagiaron en cierto sentido de esta teratología propia del Barroco y de inicios de la Ilustración sucediéndose las representaciones de los cristos de varias cabezas y los cruces entre hombre y animal en la representación de lo sagrado (Saldarriaga). Y si bien el espíritu racionalista de la Ilustración acabaría por poner fin a los tratados de monstruosidades como género, no por ello los monstruos dejaron de asediar los sueños de la Razón tras el siglo de las luces. Al fin y al cabo, como dice Nietzsche en la cita con la se abre este dossier, quien con monstruos lucha termina a menudo convirtiéndose en uno.

ligado al surgimiento de la ciencia moderna, a los grandes sistemas burocráticos y al capitalismo, no sólo no acabó con los monstruos sino que dio lugar a un singular auge de la literatura sobre monstruosidades. Libros como De monstruorum causis, natura et differentis (1616) de Fortunio Liceti y la Monstrorum historia (1642) de Ulisse Aldrovandi encontraron ecos a lo largo y ancho del mundo hispánico como ilustra el ensayo Desvíos de la naturaleza o tratado del origen de los monstruos de Joseph Rivilla Bonet y Pueyo (atribuido a Pedro de Paralta Barnuevo) publicado en Lima en 1695. Aunque dichos libros no renuncian completamente a los elementos fantásticos ni a las intepretaciones morales y supernaturales típicos de las centurias anteriores, sí constituyeron parte de un esfuerzo racionalista, materialista y empírico por entender y describir lo monstruoso y su lugar en el mundo. Dicho esfuerzo estuvo fuertemente ligado a la evolución de la medicina y, en particular, de la anatomía a partir del siglo XVI. Como ilustran varios de los artículos que integran este dossier, el cuerpo humano se convirtió de hecho en un lugar fundamental de la aparición de lo monstruoso en los inicios de la edad moderna. Así, la reproducción (Vivalda), el género (Soulodre-LaFrance) y la raza (Jouve-Martín) figuran de manera fundamental en los discursos literarios, jurídicos y científicos sobre la monstruosidad producidos dentro del mundo hispánico durante los siglos XVII y XVIII. Detrás de todo ello, como quizás no podía ser de otra manera, está la Ley y su espíritu regulador, y con ella, el dolor y el tormento (Del Río Parra). Hasta las representaciones religiosas se contagiaron en cierto sentido de esta teratología propia del Barroco y de inicios de la Ilustración sucediéndose las representaciones de los cristos de varias cabezas y los cruces entre hombre y animal en la representación de lo sagrado (Saldarriaga). Y si bien el espíritu racionalista de la Ilustración acabaría por poner fin a los tratados de monstruosidades como género, no por ello los monstruos dejaron de asediar los sueños de la Razón tras el siglo de las luces. Al fin y al cabo, como dice Nietzsche en la cita con la se abre este dossier, quien con monstruos lucha termina a menudo convirtiéndose en uno.