Cuatro miradas norteamericanas sobre el México de la posrevolución 1922-1932: Tepoztlán visto por Stuart Chase, Carleton Beals, Katherine Ann Porter y Hart Crane(1)

Ricardo Pérez Montfort, CIESAS/México

I

La reconstrucción y pacificación de México, después de las guerras civiles revolucionarias de 1910-1920, atrajeron a muchos artistas, intelectuales y estudiosos norteamericanos, quienes ingresaron al país estableciéndose en él, por cortas o largas temporadas, para reconocerlo, estudiarlo, interpretarlo y recrearlo. Desde notables sociólogos o filósofos como Ernest Gruening, Frank Tannenbaum, o John Dewey hasta escritores, economistas y periodistas como Katherine Anne Porter, Carleton Beals, John Dos Passos o Stuart Chase, pasando por fotógrafos como Edward Weston, aventureros como Lowell Thomas, antropólogos como Robert Redfield, críticos como Bertram Wolfe o folcloristas como Frances Toor, cada uno pasó por tierras mexicanas para experimentar personalmente lo que era un país extraño, complejo y hasta desconocido, no obstante la vecindad y la supuesta hermandad americana.(2)

Aún con la ausencia de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Norteamérica en los primeros años del régimen del general Álvaro Obregón el interés de muchos de estos estadounidenses por México no se había perdido; así que una vez firmados lo tratados de Bucareli en 1923 y reestablecidas las relaciones, el flujo de norteamericanos hacia tierras sureñas fue promovido por el mismo gobierno mexicano y por la particular atención que la propia revolución generaba más allá de sus fronteras. Fue precisamente en la primera mitad de los años veinte cuando el territorio nacional se puso prácticamente al servicio de lo que podría considerarse un paraíso de aventuras y exotismo para el visitante promedio del vecino país, es decir: para el turista-consumidor.

La efervescencia económica del periodo posterior a la primera Guerra Mundial había desatado una campaña local estadounidense que utilizó el eslogan “See America first” (Primero conoce América) como grito de batalla. Tratando de aprovechar dicha campaña, el gobierno mexicano -dadas las supuestas relaciones de igualdad establecidas con los norteamericanos a partir del restablecimiento de vínculos comerciales y políticos- pretendió atraer a los consumidores al territorio nacional a través de diversas publicaciones que esgrimían argumentos como el siguiente:

Primero conoce América” es un eslogan que ha sido adaptado por numerosas sociedades estadounidenses deseosas de que los americanos aprendan más acerca de su país antes que de otros. Sin duda hay mucho de interés aquí y el eslogan es excelente, pero al sur existe un país que es sumamente pintoresco y tan rico en ruinas históricas que ha sido justamente llamado “el Egipto de América”. Este país es México.(3)

Y añadía una frase, a manera de invitación, digna de la demagogia del régimen en turno, que decía: “Viajar por México no es más difícil ni más incómodo que viajar en Estados Unidos, y es igual de seguro…”(4)

Pero independientemente de este afán por traer turistas-consumidores norteamericanos al país, un interés genuino y puntual caracterizó a cierto grupo de artistas e intelectuales estadounidenses que bien supieron vincularse con sus pares mexicanos y sacar bastante provecho de ello.

Algunos pensaban que estudiar a México y conocerlo era una especie de obligación moral, dado que se trataba del paso natural para entrar a un subcontinente de millones de habitantes que iba desde el Rio Grande hasta el Estrecho de Magallanes.(5) Otros se inspiraron en la Revolución Mexicana y en las transformaciones sociales que ella misma prometía en un futuro cercano para reconocerse como militantes de izquierda, tanto en movimientos populares como en el nuevo periodismo de conciencia.(6) También hubo varios que viajaron a México para descubrir una cultura distinta con claros rasgos indígenas y mestizos que afloraban a la menor provocación entre restos arqueológicos, comunidades y tradiciones vivas.(7) Asimismo algunos llegaron a este territorio para estar lejos de sus orígenes, ya fuera escapando de ellos o sólo queriendo poner distancia entre su pasado y su porvenir.

México ofreció así, a estos norteamericanos, la posibilidad de acceder a nuevas experiencias justo cuando el país estaba ensayando un complicado proceso de reajuste político, una fe particular en su futuro de justicia social y educación, y una agitación que tocaba tanto a la creación cultural de vanguardia como a la reacción mojigata y persignada de las derechas. Entre proyectos revolucionarios, guerras cristeras, levantamientos castrenses, crisis económicas y políticas, los años veinte transitaron hacia la nueva década de manera tropezada y vacilante. La historia oficial hablaría del paso de un régimen de caudillos a un régimen de instituciones. Las historias locales reconocerían que se trató de un proceso de pacificación en el cual caciques y pueblos tuvieron que renegociar sus cotidianidades, sus proyectos a futuro y la interpretación de su pasado. Fue así una época de reinterpretación y reinvención de tradiciones, representaciones e imaginarios.

II

El pueblo de Tepoztlán, Morelos, al pie de la majestuosa serranía tepozteca y distinguido por su monumental y antiguo convento de la Natividad, fue reconocido por algunos de norteamericanos que se acercaban al México posrevolucionario como un lugar digno de estudio o por lo menos de visita. Desde épocas previas a la propia Revolución de 1910, este paraje morelense ya había llamado la atención de varios viajeros y exploradores que venían del norte. El arqueólogo Stanton Davis Kirkham, por ejemplo, describió su arribo a Tepoztlán entre 1904 y 1907 por el camino de Santa Catarina de la siguiente manera:

un lugar digno de estudio o por lo menos de visita. Desde épocas previas a la propia Revolución de 1910, este paraje morelense ya había llamado la atención de varios viajeros y exploradores que venían del norte. El arqueólogo Stanton Davis Kirkham, por ejemplo, describió su arribo a Tepoztlán entre 1904 y 1907 por el camino de Santa Catarina de la siguiente manera:

Una hora después entramos a Tepoztlán que yace al pie de unas peñas. Desde el pueblo se puede ver el solitario teocalli que se encuentra a unos mil pies de altura… Ningunas ruinas tienen un escenario tan romántico como este. El camino sube entre desfiladeros, cuyas paredes están cubiertas de cactus…

La descripción de las flores, las plantas y los pájaros que el arqueólogo norteamericano pudo avistar en el camino lo llevó a ocupar buena parte de su prosa con referencias de asombro hasta llegar a la pequeña pirámide desde donde se asomaba maravillado al Valle:

El pueblo de Tepoztlán descansa entre dos series de grandes complejos rocosos. En algún momento el paisaje fue aparentemente cubierto por una lluvia de piedras de los volcanes cercanos pues el campo cercano parece estar cubierto de lava. Una enorme iglesia fuera de toda proporción relacionada con el pueblo domina el pequeño valle. Nunca he visto algo así de impresionante en un pueblo mexicano a distancia…(8)

La insistencia de Kirkham en que Tepoztlán era entonces un pueblo eminentemente indígena y aislado resultaba por demás sugerente. Su andanzas como explorador lo habían llevado hasta este paraje solitario en el cual, según él, todavía quedaban restos de “tradiciones aztecas” rondando entre las ruinas que miraban a los valles de Cuernavaca y Yautepec. Al escuchar el canto de una lechuza su romanticismo lo llevó a sugerir que tal vez se trataba del espíritu de un antiguo sacerdote prehispánico. Así lo anotó en la fotografía que acompañó su texto. La relación entre el mundo indígena contemporáneo y el pasado de los aztecas se sugería constantemente en sus apreciaciones, tal vez como un tenue antecedente de la preocupación que más tarde aparecería con mucha mayor frecuencia entre los visitantes norteamericanos a México: encontrar los estrechos vínculos entre el pasado prehispánico y el indígena actual.

Concluida la Revolución el antropólogo Robert Redfield pasó por estos mismos rumbos en unas vacaciones a mediados de los años veinte y en 1926 decidió iniciar sus estudios sobre la vida campesina mexicana en esta localidad. Su experiencia empezó de manera un tanto idílica, pero el bandolerismo y la inseguridad imperante en aquel Morelos que se revolvía entre cristeros y agraristas, y que no tardaron en percibir su familia y él en aquel remoto pueblito, hicieron que su trabajo concluyera de forma un tanto abrupta y solitaria. Redfield continuó sus observaciones por diversos lugares en México hasta avanzados los años cuarenta, pero en 1930 publicó una pieza pionera en la investigación antropológica mexicanista: Tepoztlán, a Mexican village. A study of folk life.(9)

Si bien sus apreciaciones no lo llevaron a hacer extrapolaciones tan inmediatas entre el mundo prehispánico y el contemporáneo, el propio estudio de instituciones y vínculos familiares, de costumbres, de organización social y de poder, marcó un hito en la investigación en ciencias humanas de su época.(10) Más que idealizar a las sociedades indígenas, Redfield las identificaba claramente como entidades campesinas cuyos recursos locales se vinculaban estrechamente con el propio desarrollo nacional. De cualquier manera el tema del pueblo de Tepoztlán, su economía campesina y su dimensión ejemplar en medio del proyecto posrevolucionario se convertiría en referencia fundamental de los estudios antropológicos y sociológicos hasta bien avanzados los años treinta y principios de los cuarenta.(11) En 1943 el todavía no tan conocido antropólogo Oscar Lewis volvería a Tepoztlán para hacer su propio estudio, que se publicaría hasta 1951 bajo el título de Life in a Mexican Village: Tepoztlán Restudied.(12) En él Lewis discutiría y cuestionaría mucho de lo expuesto en el trabajo pionero de Redfield, tildándolo de cierto romanticismo al estilo de Jacobo Rousseau.(13) Sin embargo esto pertenece a otro período y otra temática que por ahora no se abordará, puesto que aquí interesan las miradas norteamericana sobre Tepoztlán de los años veinte y primeros años treinta.

Un año después de la publicación del trabajo de Redfield, en 1931, el economista Stuart Chase intentó demostrar con sus apreciaciones sobre México y particularmente sobre Tepoztlán, la coexistencia de dos Américas simultáneas en México: la América India del Sur y la América Blanca del Norte. La primera digna heredera de las civilizaciones originarias de hemisferio sur y oeste, y la segunda más inclinada a la modernización y al “american way of life”. En el sur parecía haber más contacto con la naturaleza y las formas de cotidianidades simples, lo que llevaba a un disfrute sencillo de la vida; mientras en el norte la tendencia crecía hacia las comodidades y la modernidad pero a cambio de mucha infelicidad. Esta bipolaridad también era compartida por otros intelectuales norteamericanos como el escritor Waldo Frank, quien tuvo cierto impacto entre el público mexicano hacia 1929 durante una visita realizada bajo los auspicios de la Escuela de Verano de la Universidad Nacional. El polígrafo Alfonso Taracena, quien asistió a una de las conferencias de Frank en la Escuela Nacional Preparatoria resumía sus ideas de la siguiente manera: “Para tener un automóvil que brille en la puerta de su casa el yanqui se alimenta mal, vive en habitaciones incómodas y hasta hipoteca sus sueldos futuros…”(14) En cambio la vida en el sur prometía una circunstancia tal vez menos rica en cuestiones materiales pero mucho más satisfactoria en términos espirituales. Pero fue Stuart Chase el encargado de desarrollar esta apreciación con mayor cuidado e interés. Como si fuera un ejemplo de la América India presentaba al pueblo de Tepoztlán diciendo:

Aquí hay alrededor de 700 casas -la población total es de 4000 almas- ordenadas en pequeñas y sombreadas calles, muchas de ellas cubiertas de flores. Las flores son más importantes para los mexicanos que los automóviles, los radios y las tinas de baño para los norteamericanos. Las casas son pequeñas y sencillas. Las paredes son de adobe, a veces encaladas; los techos son de teja o de paja, no tienen chimeneas y frecuentemente tampoco ventanas de vidrio, tienen poco trabajo de madera… Puede haber un lugar para un caballo, una vaca o un burro, mientras los guajolotes, las gallinas y los puercos se pasean introspectivamente en el patio frontal. Los perros invariablemente toman su siesta en la calle ¿Y porqué no? Los coches son aquí desconocidos…(15)

El argumento de Chase comparaba la dimensión americana de una población llamada Middletown que en realidad era Muncie, Indiana, estudiada por Robert y Helen Lynd, con otra de un pueblo, también “americano”, como lo era el Tepoztlán de entonces, analizado por Redfield. El economista planteaba que mientras la primera población requería cada vez de más máquinas, el pueblito mexicano no las necesitaba para subsistir. El trabajo artesanal era un elemento que vinculaba a Tepoztlán con los grandes logros de las civilizaciones indígenas del mundo prehispánico. No se trataba de mostrar una utopía sino más bien se pretendía exponer la existencia factible de una entidad que bien se podía beneficiar de los adelantos tecnológicos pero que también podía prescindir de ellos.

Chase retomaba de manera un tanto más original y propositiva los planteamientos que relacionaban el mundo prehispánico con el del indígena contemporáneo, tomando el estudio de Redfield y discutiéndolo con algunos recursos y metodologías que ya se encontraban en boga entre estudiosos e interesados en la historia y la sociedad mexicanas.

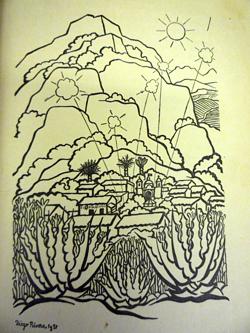

La crítica y analista del arte mexicano Anita Brenner había puesto a Chase en contacto con el controvertido pintor Diego Rivera y éste le había facilitado algunos bocetos realizados sobre Tepoztlán, con los que el norteamericano ilustraría su libro A Study of two Americas. Rivera también le proporcionó a Chase sus propias visiones del México prehispánico y el moderno con el economista, como puede comprobarse dada la semejanza de los argumentos escritos y los dibujos. No hay que olvidar que precisamente en esos finales de los años veinte, el propio Diego Rivera se encontraba colaborando estrechamente con las autoridades norteamericanas residentes en México; específicamente con el embajador Dwight D. Morrow, quien financió la elaboración de lo murales del Palacio de Cortés en Cuernavaca y para quien tanto Chase como Rivera tuvieron una particular consideración.(16) También hay que tomar en cuenta que hacia finales de esos años veinte, la propia ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, se estaba convirtiendo en polo de atracción para el establecimiento de casas de campo de políticos y empresarios, tanto nacionales como extranjeros.

Rivera y éste le había facilitado algunos bocetos realizados sobre Tepoztlán, con los que el norteamericano ilustraría su libro A Study of two Americas. Rivera también le proporcionó a Chase sus propias visiones del México prehispánico y el moderno con el economista, como puede comprobarse dada la semejanza de los argumentos escritos y los dibujos. No hay que olvidar que precisamente en esos finales de los años veinte, el propio Diego Rivera se encontraba colaborando estrechamente con las autoridades norteamericanas residentes en México; específicamente con el embajador Dwight D. Morrow, quien financió la elaboración de lo murales del Palacio de Cortés en Cuernavaca y para quien tanto Chase como Rivera tuvieron una particular consideración.(16) También hay que tomar en cuenta que hacia finales de esos años veinte, la propia ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, se estaba convirtiendo en polo de atracción para el establecimiento de casas de campo de políticos y empresarios, tanto nacionales como extranjeros.

Así, Diego Rivera no sólo compartió algunos dibujos con Stuart Chase, sino también intercambió ciertas ideas en torno de la temática del indio actual y su vínculo con tradiciones y costumbres de antaño.(17) La pureza de las intenciones originales de preservación cultural y de autenticidad de los pueblos indígenas, tan presentes en los ideales y discursos de Rivera se percibían entre las líneas de la prosa amable y puntual de Chase. Los pasajes dedicados a Tepoztlán en Mexico. A Study of two Americas estaban ilustrados con los dibujos de Rivera que mostraban un pueblito al pie de unas enormes peñas y detrás de unos magueyes, en donde destacaban la iglesia, la pulquería y los cohetes elevándose para estallar en el cielo.(18)

Si bien con estos trabajos se dieron a conocer en los medios académicos algunos aspectos de esta población, no cabe duda que todavía pasaría por lo menos una década para que Tepoztlán fuera incorporado al proceso posrevolucionario que se vivía en el país. Fue hasta el sexenio del general Lázaro Cárdenas cuando la comunidad tepozteca logró comunicarse por medio de una carretera con la capital del estado. Para entonces ya el pueblo había recompuesto su estructura económica y social, un tanto trastocada por la revolución y sus secuelas inmediatas.(19) Sin embargo Tepoztlán en los años veinte era todavía una localidad muy mal comunicada, y al decir de algunos informantes, también estaba bastante despoblada. La situación económica de la mayoría de sus habitantes era muy precaria, y aún cuando estaban en proceso de restitución de sus tierras en forma de ejido, una grupo importante de tepoztecos había emigrado a la ciudad de México para recuperarse de la grave situación que el pueblo había vivido durante la Revolución.(20)

De cualquier manera una especie de “descubrimiento” de Tepoztlán ya lo habían realizado algunos mexicanos y varios norteamericanos fueron introducidos al mundo tepozteco antes de que Redfield y Chase dieran a conocer sus famosos trabajos.

III

Dos personalidades importantes vinculadas a los regímenes posrevolucionarios tuvieron cierta responsabilidad en esta revelación de Tepoztlán como ejemplo de la aldea rural mexicana por excelencia: el antropólogo Manuel Gamio y el educador Moisés Sáenz. El primero, pendiente de los trabajos de Redfield y Chase en los años veinte, también promovió los estudios de Oscar Lewis avanzados los años cuarenta. Su influencia como antropólogo y científico social tuvo en particular impacto en estos estudiosos, aun cuando su contacto personal no fuera tan estrecho.

Moisés Sáenz en cambio estableció una cercana amistad con dos norteamericanos que apuntalarían, desde dos ángulos distintos esta reivindicación del México indígena y campesino que veía a Tepoztlán como prototipo de “pueblito mexicano”: la escritora Katherine Anne Porter y el periodista Carleton Beals. Ella llegó a México por primera vez en 1920 invitada por el pintor Adolfo Best Maugard y el músico Ignacio Fernández Esperón “Tata Nacho”, con el fin de escribir algunas pantomimas para la bailarina rusa Ana Pavlova. Poco a poco se fue convirtiendo en una especie de “amiga de todo mundo”; desde Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón hasta los pintores Miguel Covarrubias y Xavier Guerrero. Hizo migas con muchos de los norteamericanos que se encontraban en México simpatizando con los proyectos sociales y políticos que se pretendían instaurar a nombre de la Revolución Mexicana, y convirtió a sus allegados en fuentes de primera mano para sus historias y ensayos. Su sirvienta Teodora, por ejemplo, fue quien le contó sobre las soldaderas y la posadas navideñas; y su amante Salomón de la Selva la introdujo a los trabajos que Manuel Gamio realizaba en Teotihuacán.(21) Después de una temporada particularmente agitada en la Ciudad de México, en la cual Katherine Anne Porter escribió para El Heraldo y fue editora de la revista Magazine of Mexico, ella salió del país en 1921 para regresar al año siguiente y participar en la organización de una exposición de arte popular mexicano que se llevó a cabo en Los Ángeles, California y otras ciudades norteamericanas.

Moisés Sáenz en cambio estableció una cercana amistad con dos norteamericanos que apuntalarían, desde dos ángulos distintos esta reivindicación del México indígena y campesino que veía a Tepoztlán como prototipo de “pueblito mexicano”: la escritora Katherine Anne Porter y el periodista Carleton Beals. Ella llegó a México por primera vez en 1920 invitada por el pintor Adolfo Best Maugard y el músico Ignacio Fernández Esperón “Tata Nacho”, con el fin de escribir algunas pantomimas para la bailarina rusa Ana Pavlova. Poco a poco se fue convirtiendo en una especie de “amiga de todo mundo”; desde Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón hasta los pintores Miguel Covarrubias y Xavier Guerrero. Hizo migas con muchos de los norteamericanos que se encontraban en México simpatizando con los proyectos sociales y políticos que se pretendían instaurar a nombre de la Revolución Mexicana, y convirtió a sus allegados en fuentes de primera mano para sus historias y ensayos. Su sirvienta Teodora, por ejemplo, fue quien le contó sobre las soldaderas y la posadas navideñas; y su amante Salomón de la Selva la introdujo a los trabajos que Manuel Gamio realizaba en Teotihuacán.(21) Después de una temporada particularmente agitada en la Ciudad de México, en la cual Katherine Anne Porter escribió para El Heraldo y fue editora de la revista Magazine of Mexico, ella salió del país en 1921 para regresar al año siguiente y participar en la organización de una exposición de arte popular mexicano que se llevó a cabo en Los Ángeles, California y otras ciudades norteamericanas.

Para esta exposición Porter escribió una presentación en la que parecía inspirarse en sus andanzas por el país y particularmente en los pueblos morelenses y guerrerenses como Tepoztlán, Cuernavaca y Taxco. Si bien sus apreciaciones resultaban interesantes introducciones al mundo exótico de las aldeas mexicanas durante los años posrevolucionarios, no dejaba de hacer las consabidas generalizaciones de quien presentaba un país entero al curioso o al neófito. Decía, por ejemplo:

El mexicano tiene un nombre para el lugar en donde reside. Lo llama “mi tierra”, lo que quiere decir literalmente que es el lugar donde nació, donde su madre lo amamantó, el que considera como propio. A ese lugar pertenece y a él volverá, no importa lo lejos que haya ido o el tiempo que ha estado en tierras extrañas. Su vida está atada a esta tierra querida: café-gris, fértil, extendida de manera desigual como un hombre durmiendo, oscura y humilde, llena de riquezas, compuesta con todas los colores y matices de las frutas, flores y piedras iridiscentes…(22)

La joven Porter regresó a México en dos ocasiones más, en 1923 y en 1930, siendo relativamente reconocida como la gran escritora que posteriormente fue, pero sobre todo como una prosista solvente que incluía sus versiones y experiencias personales tanto en cuentos como ensayos.(23) Si bien sus primeros textos mostraban cierto entusiasmo por ese México un tanto exótico y ajeno a la idiosincrasia norteamericana, poco a poco su desilusión la fue llevando a reflexiones particularmente críticas hacia el país y sus gobernantes. Uno de sus blancos fue precisamente el educador y subsecretario de instrucción pública Moisés Sáenz, quien la introdujo en los efluvios de la marihuana y con quien visitó Tepoztlán en los primeros años veinte.(24) Si bien, Porter sólo menciona brevemente su paso por esta localidad en su camino a Taxco con el funcionario mexicano, la impresión que el Tepozteco le dejó marcaría su memoria, ya que en múltiples ocasiones recomendó a sus conocidos que no dejaran de visitar “aquel amable pueblito al pie de la impresionante montaña…”(25)

Al parecer Tepoztlán también fue el escenario de un intento fallido de conquista amorosa que un joven capitán, que había pertenecido al ejército de Emiliano Zapata, le propuso a Katherine Anne Porter en una de sus visitas. Después de cabalgar con él por los alrededores del pueblo, dicho capitán pretendió muy gentilmente mostrarle sus deseos, emulando con honor los modos de quien se consideraba un héroe popular. Pero la gentileza fue su perdición, según dicha autora, porque al pretender abrazarla justo cuando le ayudaba a desmontar, su caballo salió corriendo despavoridamente, y el héroe no lo pudo controlar, frustrando el acercamiento y la sorpresa que debía propinarle a la supuestamente inocente gringuita. La autora narró esta aventura en una de sus tempranas narraciones titulada “Flowering Judas” en la que contaba las tribulaciones de una maestra norteamericana con un líder poderoso mexicano de principios de los años veinte.(26) Es muy probable que tal historia estuviera basada en la relación de la autora con Moisés Sáenz a quien eventualmente calificaría como un clásico ejemplo de “corrupción oficial” mexicana.(27)

Para principios de los años treinta su desilusión de la situación general que privaba en el país fue tal que en su cuento “Hacienda” describía algunos momentos de la filmación de la inconclusa película ¡Que viva México! de Sergei Eisenstein con destilada amargura evidenciando el oportunismo y las corruptelas de políticos, hacendados, revolucionarios y educadores, entre los que cabían perfectamente sus antiguos amigos y protectores.(28) Catherine Anne Porter se fue de México en agosto de 1931 y no regresó sino hasta ya iniciada la década de los años sesenta.

Por su parte, el periodista y estudioso Carleton Beals había visitado México por primera vez en 1918, para después volver en varias ocasiones entre 1920 y 1923, y establecerse definitivamente en el país en este último año, justo después de que apareció su libro Mexico. An Interpretation. En él revisaba la historia reciente del país y apuntalaba la política revolucionaria del régimen de Álvaro Obregón ante los embates de la opinión pública norteamericana; describía la situación económica de los distintos sectores sociales y hacía infinidad de generalizaciones muy al estilo del clásico turista sorprendido. En su texto abundaban frases como la siguiente: “Los mexicanos tienen una profunda pasión por el color, sienten un gran entusiasmo por la música y poseen un sentido religioso de la belleza” (29) Se trataba, en efecto, de una interpretación un tanto libre, cuyo propósito era sobre todo sensibilizar a los lectores norteamericanos en torno de lo que sucedía al sur de su frontera.

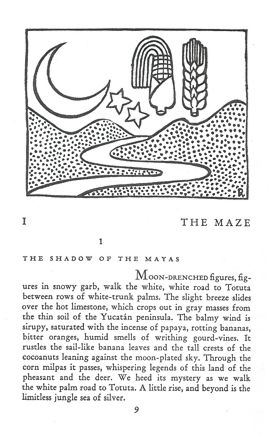

A lo largo de la década de los años veinte, Beals dio a la imprenta varios trabajos importantes sobre la historia, la política, la economía y la sociedad mexicanas, convirtiéndose en un cronista de sobrada solvencia entre liberales e izquierdistas.(30) En 1931, poco tiempo antes de la aparición del libro de Stuart Chase, Beals publicó su largo ensayo Mexican Maze que, aun cuando no tuvo el impacto esperado, previó las comparaciones entre modernidad y tradición, entre industrialización y la vida rural. En el capítulo que dedicó a Tepoztlán su lirismo encontró un cauce por demás amable y curioso. Después de describir su camino a caballo desde la estación ferrocarrilera de El Parque tras un par de horas de vadear por encima de altas montañas, encontró que “…Tepoztlán aparecía como la amante de un imperio indómito, entronada en el basalto, arropada con el morado y el oro majestuosos de las alturas y el verde de su espléndida vegetación…”(31)

la economía y la sociedad mexicanas, convirtiéndose en un cronista de sobrada solvencia entre liberales e izquierdistas.(30) En 1931, poco tiempo antes de la aparición del libro de Stuart Chase, Beals publicó su largo ensayo Mexican Maze que, aun cuando no tuvo el impacto esperado, previó las comparaciones entre modernidad y tradición, entre industrialización y la vida rural. En el capítulo que dedicó a Tepoztlán su lirismo encontró un cauce por demás amable y curioso. Después de describir su camino a caballo desde la estación ferrocarrilera de El Parque tras un par de horas de vadear por encima de altas montañas, encontró que “…Tepoztlán aparecía como la amante de un imperio indómito, entronada en el basalto, arropada con el morado y el oro majestuosos de las alturas y el verde de su espléndida vegetación…”(31)

Con una prosa entre poética y elegíaca, Beals pormenorizaba el bucólico entorno de un pueblo que amanecía entre brumas, se desperezaba avanzada la mañana y recibía los aguaceros de la tarde, bajo la sombra de un Cerro del Tepozteco mitad dios-mitad montaña, que garantizaba que el pequeño valle donde se encontraba fuera un eterno edén. Cuando describía a la población insistía en su condición de campesinos indígenas autosuficientes, cuya historia reciente se había forjado contra las invasiones de zapatistas, constitucionalistas y hacendados, convirtiéndose en un pequeño trozo de humanidad que, como sus iglesias y calles plagadas de humaredas y sombras revolucionarias, se resistía a dejar la superficie de la tierra. Cierto que tenía muchas cicatrices, al igual que sus edificaciones bajas y sus siete iglesias, pero un orgullo particular convertía a esta localidad en un espacio con un “alma templada” cuyos “…indios de huaraches se yerguen solemnemente y dan paso al tiempo. La vida fluye con quietud, comedida y autosuficiente. Su gente hace planes, trabaja y juega…”

En un párrafo Beals parecía resumir su admiración por la vida simple de los tepoztecos de la siguiente manera:

Tepoztlán es desdeñoso con los extranjeros. No presume de ningún hotel, ni de un restaurant, ni de un doctor, aun cuando en México cualquier lugar de su tamaño podría tener estas cosas. Tepoztlán está satisfecho con las costumbres venerables de sus padres. La gente se aferra altivamente a sus antiguos dioses, a sus curanderos. Tejen los momentos fugaces y simples de sus vidas con la intimidad de sus leyendas entre poesía y color…(32)

Y concluía con una extraña premonición de que el Cerro del Tepozteco no dejaría que Tepoztlán cambiara su magnificencia simple y tranquila de pueblo indio por una villa moderna ruidosa y dependiente del comercio y la producción externa.

También ilustrado con múltiples dibujos de Diego Rivera, el libro Mexican Maze de Carleton Beals contribuyó a que la problemática mexicana que vivía el dilema de primitivismo simple versus modernidad compleja fuera no sólo reconocida, sino sobre todo discutida entre norteamericanos avecindados en México y lectores residentes en el país del Norte interesados en lo que sucedía más al sur. Tal fue dicho interés que incluso apareció una especie de moda sobre asuntos mexicanos que a fines de los años veinte y principios de los años treinta, rondó profusamente entre artistas, intelectuales e interesados norteamericanos de toda índole. Helen Delpar la ha llamado “The Enormous Vogue of Things Mexican”.(33)

IV

Entre otros muchos pormenores que influyeron en la época y en esas mismas circunstancias la moda mexicanista fue promovida por una especie de secta, entre bohemia e intelectual, que tuvo como principales sacerdotes a la propia Katherine Anne Porter y a Carleton Beals, a Anita Brenner, al ya mencionado Stuart Chase, al fotógrafo Edward Weston, a la folclorista Frances Toor y al sociólogo e historiador Lesley Simpson, tan sólo para mencionar a los más destacados.(34) Entre los académicos más reconocidos no se podría dejar de mencionar a Ernest Gruening, a Frank Tannenbaum y al propio Robert Redfield. Sin embargo justo es decir que la moda también se fomentó por los buenos oficios de la diplomacia encabezada por el embajador Dwight Morrow, su esposa Elizabeth Cutter, y la docilidad de diversas autoridades y artistas mexicanos que iban desde el ya mencionado Moisés Saénz hasta el acomodaticio y bien pagado Diego Rivera.

En la segunda mitad de los años veinte varias instituciones norteamericanas se interesaron en la propuesta de fomentar el intercambio de becarios y estudiantes de su país en territorio mexicano. El consorcio de escuelas y universidades de Claremont apoyaron la formación de un Instituto Interamericano, que animó la relaciones de la “intelligentsia” estadounidense con la mexicana. El profesor Hubert Herring promovió la creación del Comité de Relaciones Culturales con América Latina en 1928 y la Fundación John Simon Guggenheim anunció al año siguiente el establecimiento de la becas de intercambio latinoamericano.(35) Por su parte la Escuela de Verano de la Universidad Nacional bajo la dirección de Julio Jiménez Rueda recibía año con año entre 200 y 250 alumnos estadounidenses que asistían durante breves temporadas a cursos de historia y cultura mexicanas.

Muchos artistas y escritores del vecino país aprovecharon esta situación para salir de la depresión que rápidamente avanzaba en su territorio a raíz del crack de 1929, o simplemente para cambiar de aires y experimentar en un nuevo entorno, entre exótico y desconocido. Los que ya estaban bien aclimatados en México, como Anita Brenner y Carleton Beals o la artista plástica Ione Robinson, se beneficiaron de estas becas y apoyos norteamericanos para seguir con sus estudios y trabajos, sin necesariamente tener que salir del país.

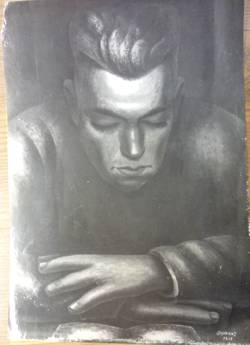

Tal vez uno de los estadounidenses pertenecientes a esta hornada que vivió con mayor intensidad su experiencia mexicana fue el poeta Hart Crane. Oriundo del Midwest norteamericano y perteneciente a una generación que se consideró como avant-gard neoyorkino tras la primera guerra mundial, Crane obtuvo un éxito relativo con su poesía en revistas literarias de los años veinte. Aconsejado por su amigo el novelista y también poeta Malcolm Cowly, y apoyado por Waldo Frank, Crane llegó a México en abril de 1931 tras recibir la Beca Guggenheim de aquel año junto con H.L Davies y Frank Dobie, Marsden Hartley, Emil Bistram y Doris Rosenthal. Inmediatamente después de arribar a tierras mexicanas Crane se puso en contacto con Katherine Anne Porter quien lo hospedó en su casa por una breve temporada. Al parecer la amistad entre ambos creció con el primer reencuentro, ya que Porter conocía a Crane desde sus primeras juventudes neoyorquinas; sin embargo las cosas cambiaron al poco tiempo. Carleton Beals, por su parte se mantuvo un tanto al margen de los demás norteamericanos porque en febrero de 1930 el régimen de Pascual Ortiz Rubio, vinculándolo con actitudes anti-mexicanas, procedió a arrestarlo para después mantener en su contra una franca hostilidad.(36) En 1931 volvió a incorporarse al grupo de estadounidenses residentes en la ciudad de México, pero con mucha menor vehemencia y entusiasmo. Recibió la beca Guggenheim para hacer una biografía de Porfirio Díaz y no tardo en concentrarse en su trabajo.

En cambio el activo homosexualismo y la incontrolable dipsomanía de Hat Crane se convirtieron en motivo de constante escándalo y conflicto, que no tardó en distanciarlo de Porter y de Beals, pero también de vincularlo con integrantes de otro grupo de bohemios norteamericanos entre los que estaban la crítica de arte Anita Brenner, el fotógrafo Paul Strand y el pintor Marsden Hartley.(37) Este último compartía la intensidad gay de Crane, así como su notable disposición para la fiesta y la aventura. Hartely vivió con gran apasionamiento los contrastes mexicanos, idealizando el paisaje y dejándose abrumar por una especie de primera impresión telúrica que le llevó a escribir frases como la siguiente: “México es un país ardiente de esplendores místicos y terrores míticos…Es un país donde uno siente que en cualquier momento la misma tierra podría consumirse en su propio calor aterrorizante…”(38) Y ese entusiasmo se lo pudo transmitir a su amigo Hart Crane, quien no tardó en su sumarse a la búsqueda de sí mismo en el tequila y las costumbres sexuales “…no muy distintas a las de los árabes….”, según su otro amigo Malcolm Cowley.(39)

En 1930 Crane había ganado cierta notoriedad en el mundo literario norteamericano por la publicación de su poema The Bridge, que pronto se convertiría en referencia obligada de la vanguardia poética de su país. Al recibir la beca Guggenheim declaró que tenía interés en escribir una gran pieza sobre la civilización azteca, la conquista y la figura de Hernán Cortés. Sin embargo al respecto no se conocieron más que algunos resultados parciales.(40) Ya instalado en México escribió un poema célebre titulado “Purgatory” en el que parecía que, describiendo su situación en este país, se encontraba justo en medio de un tránsito entre sus escritos anteriores y su necesidad de buscar nuevos horizontes y temas para su trabajo. Sin leer ni hablar castellano, Crane encontró muy pocos interlocutores mexicanos en el medio literario y por lo tanto no mostró gran interés por lo que estaba sucediendo en materia poética en el país anfitrión. Es interesante que justo en el momento en que Crane se encontraba en México, el grupo de Los Contemporáneos seguía caminos parecidos a los del norteamericano, sin embargo ambos optaron por desconocerse. Si bien Genaro Estrada y Rafael Heliodoro Valle le concedieron cierta importancia llamando la atención de los medios literarios mexicanos en torno de la vanguardia poética de Crane, éste no los acabó de entender y prefirió encerrarse en su propia poesía, en el trago y en las travesías nocturnas.(41)

Pero justo es mencionar que dos mexicanos pertenecientes al quehacer cultural del momento sí cautivaron el interés de Crane: el ya mencionado Moisés Saénz y el pintor David Alfaro Siqueiros, quien incluso llegó a hacer un retrato del poeta norteamericano, que éste destruyó en una de sus insondables borracheras. Sáenz lo invitó a su casa en Taxco, donde conoció al también norteamericano William Spratling, quien tendría mucho qué decir sobre el arte y las tradiciones artesanales mexicanas desde aquellos finales de la década de los años veinte y principios de los treinta. Siqueiros por su parte, aprovechó su amistad con Crane para pedirle que lo asilara en su casa de Mixcoac mientras padecía terribles fiebres por causa de la malaria y se escondía del gobierno mexicano que meses antes lo había confinado a un destierro en el mismo Taxco. Por cierto que este pequeño pueblo guerrerense poco a poco se empezaba a llenar de turistas y visitantes yanquis, así como la muy primaveral Cuernavaca.

Pero justo es mencionar que dos mexicanos pertenecientes al quehacer cultural del momento sí cautivaron el interés de Crane: el ya mencionado Moisés Saénz y el pintor David Alfaro Siqueiros, quien incluso llegó a hacer un retrato del poeta norteamericano, que éste destruyó en una de sus insondables borracheras. Sáenz lo invitó a su casa en Taxco, donde conoció al también norteamericano William Spratling, quien tendría mucho qué decir sobre el arte y las tradiciones artesanales mexicanas desde aquellos finales de la década de los años veinte y principios de los treinta. Siqueiros por su parte, aprovechó su amistad con Crane para pedirle que lo asilara en su casa de Mixcoac mientras padecía terribles fiebres por causa de la malaria y se escondía del gobierno mexicano que meses antes lo había confinado a un destierro en el mismo Taxco. Por cierto que este pequeño pueblo guerrerense poco a poco se empezaba a llenar de turistas y visitantes yanquis, así como la muy primaveral Cuernavaca.

En el verano de 1931 el padre de Hart Crane falleció en Estados Unidos, por lo que éste regresó a Nueva York por una breve temporada. Allí se reunió en varias ocasiones con su amigo el fotógrafo Walter Evans, con quien se quejó de la soledad que sentía mientras vivía su “exilio” en el país sureño. Evans, sin embargo, lo conminó a que regresara a México, y a que terminara el trabajo que se había comprometido a elaborar con la beca Guggenheim. No sería extraño que el mismo Evans le contagiara su pasión por la fotografía, porque justo en septiembre de ese mismo año, ya de vuelta en tierras mexicanas, Crane conoció al arqueólogo Milton Rourke con quien emprendió su primera visita a Tepoztlán y ahí produjo una serie excepcional de instantáneas.

Pero antes de abordar la mirada de Crane sobre Tepoztlán es necesario tomar en cuenta la puntual afición que el norteamericano había desarrollado por el mundo indígena mexicano, particularmente por el universo prehispánico. Siguiendo los lineamientos en boga que asociaban directamente al mundo precolombino con el indio contemporáneo, Crane se fascinó con la posibilidad de acceder a las cosmovisiones de la antigüedad a través de los indígenas vivos, confinados en lejanas poblaciones con poco acceso a los valores occidentales. En el poema “The Circumstance” dedicado a Xochipilli, el dios azteca de la poesía, el canto, la danza, el placer y las plantas sicotrópicas, escrito al poco tiempo de su regreso a México, se podía percibir un entendimiento bastante profundo de la cultura mexicana cuando decía:

…Si tú

pudieras beberte el sol como lo hizo y lo hace

Xochipilli,-como los que se han ido lo han hecho-…

Si el poeta logra beberse el sol –autosacrificarse-,

entonces la poesía descenderá directamente a él desde el dios:

Si pudieras morir, y después ayunar,

quien vive a partir de entonces,

más fuerte que la muerte sonríe

en una piedra florida;

Tú podrías detener el tiempo, dar al florecido

tiempo una respuesta más larga

podrías rasurar la luz,

poseer en un halo completo los vientos del tiempo

tendrías una respuesta de fuerza más larga,

respuesta más duradera

como ellos lo hicieron—y lo han hecho…(42)

La escritura de Crane parecía estar muy cerca del tono y las texturas de la poesía náhuatl. Y es posible que hubiese conocido textos prehispánicos a través de pesquisas personales y de traducciones al inglés. Pero más que eso, lo que demostraba con poemas como el anterior era una particular sensibilidad hacia la cultura indígena y una disposición muy abierta ante lo que le deparaban localidades poco avasalladas por la modernidad y la occidentalización.

Con esa disposición Hart Crane arribó a Tepoztlán en septiembre de 1931. Al igual que Beals, algunos años antes, Crane y su amigo Milton Rourke viajaron durante cuatro horas en tren desde la Ciudad de México hasta la estación de El Parque, para bajar caminando durante tres horas más, entre pequeñas cascadas y grandes rocas, y llegar a ese pueblito en medio de sus colosales montañas. Allí permanecieron durante una semana. “Fueron los cinco días más fascinantes de mi vida” le escribió Crane a su prima Helen.(43) Los dos norteamericanos recorrieron las calles y los alrededores de Tepoztlán buscando restos prehispánicos, conversando con los lugareños, comiendo tortillas y frijoles, y durmiendo en casa de un panadero, que a la vez era el peluquero del pueblo. La impresión que ambos tuvieron de entrada confirmaba que la población de Tepoztlán era eminentemente indígena, ya que difícilmente reconocían la diferencia entre mestizos e indios. En diversos momentos escalaron las altas peñas circundantes y guiados por algunos niños llegaron a las pozas escondidas entre las rocas para bañarse y volver exhaustos por la tarde a la población. Un establecimiento que llamaron “café” y que muy probablemente era una cantina, los recibía por la noche en compañía de amistades recién hechas, al son de una guitarra y de las canciones populares del momento. Crane quedó encantado con la música que escuchó. En una de sus cartas contó: “Nunca olvidaré la extraña, melancólica tonalidad y el acompañamiento plañidero de sus instrumentos. No puedes imaginarte cuán pintorescos son con sus caras y sus ojos oscuros completamente abstraídos bajo sus enorme sombreros blancos inclinados atrás de sus cabezas…”(44)

Durante su estancia en Tepoztlán, Crane tomó cerca de 15 fotografías que después envió a varios amigos en Estados Unidos a manera de testimonio de su experiencia tepozteca.

|

|

|

|

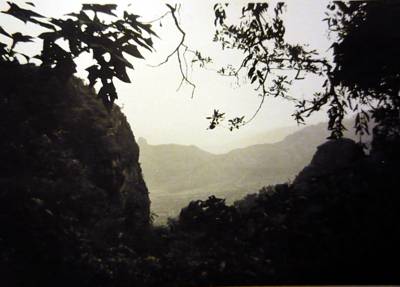

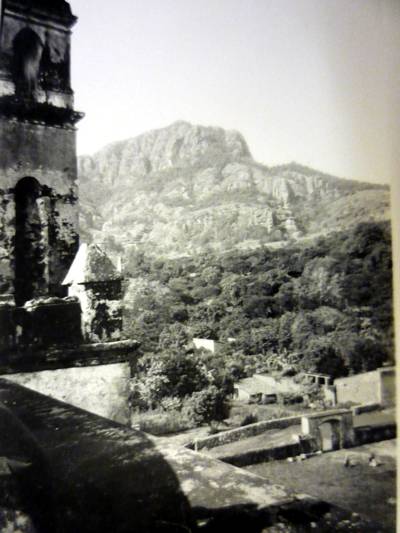

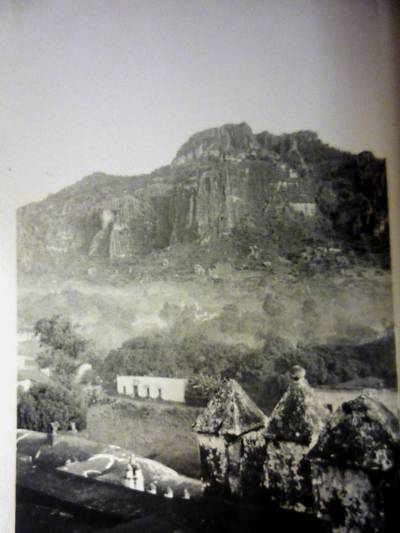

El entorno retratado recurrentemente fue el Convento y desde luego los cerros circundantes. En un par de ocasiones fotografió a unos personajes amarrando trancas y haciendo preparativos para un evento en la plaza del mercado. También tomó una foto del palacio municipal, de la calle principal con el Tepozteco al fondo y a un personaje vestido de manta, con sombrero y guaraches, fumando sentado al borde de un puente con un saco entre las piernas. Una última fotografía retrata al Valle de Tepoztlán desde una cañada en lo alto a la que la cubren algunas ramas y hojas oscuras. Más que las imágenes de un turista, estas fotos parecían las de alguien que se fascinó por la vida natural y sencilla, por el propio entorno geográfico profundamente involucrado en esa misma vida, y, sobre todo, por el contraste entre las construcciones humanas y la presencia contundente del paisaje. Fueron pues las imágenes de un fotógrafo impresionado por ese primer impacto que Tepoztlán le propinaba a cualquier visitante a finales de los años veinte y primeros años treinta, pero con una mirada que parecía estar buscando algo más que el registro de lo pintoresco o folclórico. La insistencia en la relación entre la naturaleza y las construcciones de los seres humanos permeó aquella colección de cuadros que resultaron por demás interesantes en composición y balance. Si bien no tenían la maestría de las fotografías de su amigo Walter Evans, sí mostraban un ojo cuidadoso y educado, digno de una contextura y una propuesta estética. A no ser por una imagen que está claramente superpuesta con otra, las fotografías de Tepoztlán realizadas por Hart Crane durante aquella visita podrían clasificarse como de una belleza terrenal y mundana, con gran profundidad e intuitiva convicción.

Al parecer Rourke y Crane llegaron al pueblito justo cuando se estaban llevando a cabo algunos preparativos para la “Fiesta del Tepozteco”, la cual tenía poco tiempo de haberse organizado y estaba en proceso de estructurarse con toda una carga estética neo-azteca traída de vuelta a la localidad por quienes habían migrado a la ciudad de México durante los años veinte y ahora querían volver “reinventando” sus tradiciones. A los dos días de llegados los norteamericanos fueron invitados a participar en una especie de diálogo cohetero que se llevó a cabo entre una comitiva instalada en la torre del Convento de la Natividad y otra ubicada en la pirámide del Tepozteco. Las campanas de la torre sonaban ocasionalmente mientras que a lo lejos se escuchaban los pitidos agudos y los rápidos gorjeos de una chirimía. Para Crane se trató de un intercambio entre “la cruz y los ídolos”. Además aquella noche estuvo particularmente estrellada y al poco tiempo la media luna iluminó el firmamento.

La culminación de aquella experiencia tuvo lugar cuando al amanecer Crane y Rourke se estremecieron con el sonido de un gran tlapanhuéhuetl(45) “….prehispánico, cuidado y guardado por los locales año con año ante el peligro de que los curas y los conquistadores lo destruyeran…” El poeta admiró aquella pieza de madera que, al parecer, tenía grabada la cabeza de un gran animal que caminaba sobre una espesa selva y que acompañaba el silbido agudo de una flauta. En un momento dado quien tocaba aquel tambor le pasó a Crane las baquetas y le pidió que golpeara con ellas el parche de cuero justo en el momento en que el sol se presentaba en el horizonte. La emoción que le provocó aquella especie de revelación mística vinculada a sus propias aficiones aztequistas fue enorme. Así se lo hizo saber a todo aquel que lo escuchara y no tardó en describirla en diversas cartas.(46) El propio poema “The Circumstance” fue una especie de testimonio de aquella magna experiencia que el pueblo de Tepoztlán le había brindado, precisamente en los momentos en que trataba de reencontrarse a sí mismo y de darle un sentido a su vida, que no tardaría en volver a perderse en el alcohol y la disipación. Su fascinación por el mundo indígena incluso lo acompañaría en esta última dirección. En noviembre de ese año le escribió a un amigo la siguiente impresión sobre los mexicanos:

…El tipo indio puro es decididamente el animal más hermoso imaginable, incluido el polinesio, con quien frecuentemente tiene un parecido bastante cercano. Y su variedad de matices de un color café intenso, siempre claro y suave como la seda, son todo menos negroides. A eso agrégale unas voces cuyo tono particular haría sonar hasta a los débiles, y ahí tienes el escenario, más bien tentador, para una extraña noche…(47)

Hart Crane volvería a Tepoztlán a finales de aquel año, ya cuando sus desencuentros vocacionales y personales se encontraban a la deriva. En el invierno había pretendido reestructurar su vida heterosexual con la ex-esposa de su amigo Malcolm Cowley, Peggy Baird, pero las constantes borracheras y la locura de Chase terminaron por minar la relación. Para colmo en marzo de 1932 la beca Guggenheim llegaba a su fin y las tendencias suicidas del poeta se mantenían a la alta. En el barco de regreso a Nueva York, el 27 de abril Crane terminó con su vida saltando fuera de borda.(48)

En el aire quedaban estos fragmentos de uno de sus poemas que llevaba el nombre de “Travesía”:

….Peligrosamente ardió el verano

(me había unido a los recreo del viento)

Las sombras de las peñas alargaron mi espalda:

A los gongs de bronce de mis mejillas

la lluvia se secó sin aroma.

Mira donde la enredadera roja y negra

apuntaló los valles; pero el viento

murió hablando a través de los tiempos que tú conoces

y abrazas ¡corazón de hollín del hombre!

Así fui volteado de un lado a otro, como tu humo

que compila una demasiado bien conocida biografía…(49)

Lamentablemente la experiencia tepozteca de Hart Crane no fue capaz de fungir como contrapeso necesario a sus afanes autodestructivos. Otros norteamericanos, europeos y mexicanos recuperarían y continuarían utilizando ese patrimonio geográfico y cultural, encerrado entre sus señoriales montañas, como inspiración fundamental para sus escritos, sus obras plásticas, sus fotografías o sus simples nostalgias. Con el tiempo profundos cambios tendrían lugar tanto en la población como en sus alrededores. Afortunadamente mucho de ello sigue ahí y ojalá que los afanes destructivos, tan íntimamente ligados a la humanidad contemporánea, no terminen por acabar por completo con este privilegiado rincón morelense.

Notas

1. Este trabajo fue posible en parte gracias a la beca Edmundo O’Gorman 2010 que me fue otorgada por la Universidad de Columbia en Nueva York para disfrutar de una estancia académica en su Departamento de Estudios Latinoamericanos. Muchas de las fuentes citadas se consultaron en la Biblioteca Butler de esa misma Universidad, particularmente en la Sección de Rare Book and Manuscript Library. Agradezco mucho al Dr. Pablo Piccato y a la Mtra. Teresa Aguayo las gentilezas y el apoyo que recibí durante mi estadía en Columbia University. Una versión previa se publicó en el libro Patrimonio Cultural de Morelos, coordinado por Marcela Tostado, Tomo 9 de Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos del Sur dirigida por Horacio Crespo, Congreso del Estado de Morelos-Universidad Autónoma del Estado de Morelos-Ayuntamiento de Cuernavaca-Instituto de Cultura de Morelos, 2012, pp.345-369

2. Son muchos los estudios que se han realizado sobre los vínculos entre artistas, escritores y estudiosos norteamericanos y el México posrevolucionario, desde el clásico de Mauricio Magdaleno, Escritores extranjeros en la Revolución, INEHRM, México, 1979 hasta los inevitables Helen Delpar, The Enormous Vouge of Things Mexican. Cultural Relations between the United States and Mexico 1920-1935, University of Alabama Press, Tuscaloosa and London, 1992 y John A. Britton, Revolution and Ideology, Images of the Mexican Revolution in the United States, University Press of Kentucky, Lexington, 1995. Uno de los más recientes es Alicia Azuela y Guillermo Palacios (comp) La Mirada mirada, Transculturalidad e Imaginarios del México Revolucionario 1910-1945, El Colegio de México-UNAM, México, 2009

3. El texto en inglés era el siguiente: “See America first” is a slogan which has been adapted by numerous civic and other societies in the United States that are desirous that Americans learn more about their country before absorbing those abroad. Unquestionably there is much of interest to see here and the slogan is an excellent one, yet there exists a country to the south of us that is so picturesque and so rich in historical ruins that it has been justly called the “Egypt of America”. This country is Mexico”

4. “Travelling in Mexico is no harder nor more unconfortable than in the U.S. And it’s just as safe…”, Greater Mexico (Vol. 1 Núm. 7), New York, May 15, 1924. Tal vez no sobre decir que el editor de esta publicación era Sealtiel L. Alatriste, personaje que parecía cobrarle al gobierno mexicano de los años veinte su militancia en el Partido Liberal Mexicano durante los primeros momentos del maderismo, con una estancia en Nueva York promoviendo los “beneficios” que los gobiernos posrevolucionarios pretendían ofrecer a los consumidores e inversionistas norteamericanos.

5. Frank Tannenbaum citado en John A. Britton, Revolution and Ideology, Images of the Mexican Revolution in the United States, University Press of Kentucky, Lexinton, 1995. P. 57

7. Un par de clásicos ejemplos son: Anita Brenner, Idols behind Altars, Payson and Clark, New York , 1929 y Frances Toor, A Treasury of Mexican Folways, Crown Publishers, New York, 1947.

8. Stanton Davis Kirkham, Mexican trails. A record of Travel in Mexico 1904-1907, and a Glimpse of the Life of the Mexican Indian, G.P. Putnam and Sons, London New York, 1911.

9. Robert Redfield, Tepoztlán, a Mexican village. A study of folk life, University of Chicago Press, 1930

10. Claudio Lomnitz, Evolución de una sociedad rural, FCE, México, 1982

11. Guillermo Palacios, “Relaciones académicas entre Mexico y Estados Unidos 1937-1945” en Alicia Azuela y Guillermo Palacios (comp) La Mirada mirada, Transculturalidad e Imaginarios del México Revolucionario 1910-1945, El Colegio de México-UNAM, México, 2009 pp 205-214

12. Oscar Lewis, Life in a Mexican Village: Tepoztlán Restudied. University of Illinois Press, Urbana Illinois, 1951

14. Alfonso Taracena, La Verdadera Revolución Mexicana. Decimoquinta Etapa (1929-1930) Ed. Jus, México 1964, p. 190

15. Stuart Chase. Mexico. A Study of two Americas, The MacMillan Co. New York, 1931

16. Ricardo Pérez Montfort, “Las peripecias diplomáticas de un mural o Diego Rivera y la hispanofobia” en Cotidianidades, Imaginarios y Contextos. Ensayos de Historia y Cultura en México 1850—1950, CIESAS; México, 2008 pp 353-382

17. Susannah Joel Glusker, Anita Brenner. A Mind of her own, University of Texas Press, Austin, 1998 p. 145

19. Marcela Tostado Gutiérrez, (comp) Tepoztlán, nuestra historia. Testimonios de los habitantes de Tepoztlán, Morelos INAH, México, 1998, p 73 y 121

21. Thomas F. Walsh, Katherine Anne Porter in Mexico, University of Texas Press, Austin, 1992 pp. 141-143

22. Katherine Anne Porter, Outline of Mexican Arts and Crafts, Georgetown University, Washington, abril 5 1923

23. Thomas F. Walsh, Katherine… op cit, p. 146

26. Katherine Anne Porter, “Flowering Judas” en The Collected Stories of… Hartcourt Brace and Company, San Diego, New York, London, 1979 pp. 90-102

27. Thomas F. Walsh, Katherine… op cit. p.142

28. Katherine Anne Porter, “Hacienda” en The Collected Stories of… Hartcourt Brace and Company, San Diego, New York, London, 1979 p. 168

29. Carleton Beals, México. An interpretation, B.W. Huebusch, New York, 1923, pp.205-207

30. John Britton, Carleton Beals: A Radical Journalist in Latin America, University of New Mexico Press, Abuquerque, 1987

31. Carleton Beals, Mexican Maze, Lippincott Co. Philadelphia and London, 1931, p121

32. Carleton Beals op cit. p. 136

37. James Oles, South of the Border, Mexico in the American Imagination 1914-1947, Smithsonian Institution Press, Eashington and London, 1993

38. citado en Oles op cit… p. 156

39. citado en Delpar op cit… p. 77

40. Clive Fisher, Hart Crane. A life. Yale University Press, New Haven and London, 1960 p. 441-442

41. Rafael Hernández Rodríguez, “Pecado y Penitencia: La aventura (fallida) de Hart Crane en México” puede consultarse en http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v10/hernandez.htm#4

42. Hart Crane, Complete Poems, Liveright, New York: 1993. P 202

45. Gran tambor de madera y piel, de origen prehispánico.

47. citado en Rafael Hernández Rodríguez, “Pecado y Penitencia: La aventura (fallida) de Hart Crane en México” puede consultarse en http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v10/hernandez.htm#4

48. James Berthoff, Hart Crane. A Re-Introduction, university of Minnesota Press, Mineapolis, 1989 y Fischer op cit… p. 501

49. Hart Crane, Complete Poems Poems…. Liveright, New York: 1993 p. 123.