Vínculos legendarios: los “viajes” de Juana Rosa Pita

Margara Russotto, University of Massachusetts, Amherst

Las troyas recurrentes

los asuntos del hombre no pretendas

que pueda comprenderlos:

Penélope no siente la deshonra de Ilión

Siente a Telémaco

manoteando en el centro de su sueño

vacante de los dioses.

Los asuntos del hambre Ulises:

Los asuntos del viento

Juana Rosa Pita, Viajes de Penélope

El mar es la fábula; la tierra la historia

Fina García Marruz, “Del furtivo destierro”

La literatura latinoamericana goza de buena salud fuera de sus fronteras. En Italia, por ejemplo, a pesar de la crónica crisis política y el nulo entusiasmo oficial, los autores latinoamericanos son leídos, estudiados, vendidos, traducidos y premiados sin cesar. Prueba de ello es su presencia constante en los cursos universitarios, programas culturales, revistas literarias, y en los numerosos centros de estudio y fundaciones culturales que mantienen una oferta frenética de eventos y manifestaciones artísticas de excelente calidad, en todas las regiones del país, difundiendo tanto las obras canónicas ya consagradas como las de reciente actualidad.

La literatura latinoamericana goza de buena salud fuera de sus fronteras. En Italia, por ejemplo, a pesar de la crónica crisis política y el nulo entusiasmo oficial, los autores latinoamericanos son leídos, estudiados, vendidos, traducidos y premiados sin cesar. Prueba de ello es su presencia constante en los cursos universitarios, programas culturales, revistas literarias, y en los numerosos centros de estudio y fundaciones culturales que mantienen una oferta frenética de eventos y manifestaciones artísticas de excelente calidad, en todas las regiones del país, difundiendo tanto las obras canónicas ya consagradas como las de reciente actualidad.

Según los especialistas,(1) los años setenta y ochenta fueron los años del boom de traducciones en Italia, avaladas por el prestigio de importantes casas editoras como Einaudi, Feltrinelli, Mondadori, Sellerio, entre otras. La historia de cada una de ellas y las características específicas de cada perfil merecería un capítulo aparte que no es pertinente tratar aquí. Aunque en las décadas siguientes hubo una caída del interés, en los últimos años ha resurgido esa febril actividad también de parte de pequeñas casas editoras de tipo alternativo, con ofertas no siempre sistemáticas o de alta profesionalidad. Se ha dicho que si las grandes editoriales se ocupan de los autores ya canónicos, o siguen la pauta de lo que se publica en Estados Unidos, las pequeñas o medianas abren camino a los “nuevos,” le toman el pulso en vivo a lo que va surgiendo, y como sabuesos de potenciales talentos enfrentan todos los riesgos y el problema de la distribución en condiciones generalmente precarias.

Algún día habrá de escribirse el elogio de las pequeñas editoriales, porque en el largo camino de la profesión, todo escritor consagrado empezó contando con su apoyo y con la fe de inexplicables intuiciones, más allá de las sabidas consideraciones económicas. Entre estos esfuerzos cabe mencionar la casa editora “Le lettere,” la cual ha publicado obras de Mario Benedetti, Álvaro Mutis, Jorge Eduardo Eielson, Eugenio Montejo, entre otros autores latinoamericanos; y también “Lietocolle,” especialista en poesía con bellísimos “libros de colección” que acaba de editar una antología poética de Carmen Boullosa; y “Pontesisto,” que publicó la poesía de Cardenal; y “Sinopia”, editora artesanal dedicada a autores bolivianos; y “Collettivo R,” que es otro ejemplo singular, porque además de mantener la revista homónima durante más de treinta años, sostenida apenas por el carismático Luca Rosi(2) y un par de entrañables amigos, está totalmente dedicada a América Latina, a sus problemáticas específicas y a sus numerosos autores. Y esto, para mencionar lo que ocurre solamente en la región de la Toscana.

Pero además de las revistas, casas editoras y fundaciones culturales, existe en Italia una proliferación de premios literarios, de vieja data y prestigioso perfil, que también celebra a los autores latinoamericanos. Es lo que puede verse en ocasión del Premio Literario Internacional Camaiore,(3) cuyos finalistas fueron Juan Gelman, Jorge Boccanera y Juana Rosa Pita. En mayo del 2008, el premio fue finalmente otorgado al libro de poemas Sordomuda, del periodista y escritor argentino Jorge Boccanera, y editado por Lietocolle 2008 (traducción de Alessio Brandolini y Verónica Becerril). Pero no interesa comentar el libro ganador en esta ocasión, sino el perdedor. Es decir, el “otro” perdedor (en este caso, perdedora), puesto que premiar a Juan Gelman, después de haber recibido el Premio Cervantes en el 2007, hubiera sido llover sobre mojado. Lo cual no deja de ser lo usual en la historia literaria, por la misma complejidad intrínseca de cualquier proceso de premiación, y sobre todo por la dificultad que implica evaluar la propia contemporaneidad en ausencia de la debida distancia histórica.

Este rodeo o extendido prolegómeno no es arbitrario. Pues llegar al libro “perdedor” y finalista de la cubana Juana Rosa Pita, Viaggi di Penélope / Viajes de Penélope, no es fácil, y constituye un viaje en sí. Para llegar a la existencia de un libro hacen falta muchas manos, muchos viajes y rodeos. Viajes dentro del viaje que es toda lectura. Viaje que es el tema mismo de este su poemario, aunque invertido y transmutado en un acto de resemantización y resistencia. Y viaje cultural propiciado por la traducción misma como canal privilegiado de un saber itinerante. Resulta particularmente significativo el hecho de que Viajes de Penélopese publicara por primera vez en Miami en 1980 (Ediciones Solar, con prólogo de Reinaldo Arenas), y que la segunda edición apareciera 27 años después en Italia (Udine, Campanotto, 2007), en cuidada edición bilingüe y prólogo de Martha Canfield, donde también se incluye el texto de Arenas.

Pita, Viaggi di Penélope / Viajes de Penélope, no es fácil, y constituye un viaje en sí. Para llegar a la existencia de un libro hacen falta muchas manos, muchos viajes y rodeos. Viajes dentro del viaje que es toda lectura. Viaje que es el tema mismo de este su poemario, aunque invertido y transmutado en un acto de resemantización y resistencia. Y viaje cultural propiciado por la traducción misma como canal privilegiado de un saber itinerante. Resulta particularmente significativo el hecho de que Viajes de Penélopese publicara por primera vez en Miami en 1980 (Ediciones Solar, con prólogo de Reinaldo Arenas), y que la segunda edición apareciera 27 años después en Italia (Udine, Campanotto, 2007), en cuidada edición bilingüe y prólogo de Martha Canfield, donde también se incluye el texto de Arenas.

Este largo itinerario, en efecto, es a la vez la metáfora de una transición entre mundos, de rostros cambiantes y apariencias engañosas. Como el invisible oleaje marino que bate y se agita en el profundo subsuelo de una tierra aparentemente firme (escena por cierto claramente expuesta en unos versos), en Viajes de Penélope palpita ese oleaje del sentido, penetrando el suelo fértil de plurales territorios, intelectuales, simbólicos, históricos; específicamente legendarios. Un oleaje de nuevo mundo interpenetrándose con el viejo, abriendo espacios y vínculos de intensa renovación y resemantización.

Por otra parte, se trata también del mismo itinerario que ha cumplido su autora en su experiencia de vida, y en la conexión con otras tradiciones literarias afines a la suya. Son afinidades electivas ciertamente, sea temáticas sea por la atracción hacia un estado del alma específico, como ocurre con la tradición poética y artística italiana, a la cual la autora le ha dedicado poemarios enteros, metáforas, e incluso versos originalmente pensados en italiano. Son puntadas de un tejido plural y colorido –para seguir con el espíritu de Penélope; un gran lienzo de hermosas figuraciones e íconos de la gran tradición occidental, pero siempre sacudido con saludable frescura por el subterráneo oleaje marino que es, en mi opinión, el gran núcleo generador de esta poética.

Poeta cubana nacida en 1939, a los 21 años salió de Cuba y ha vivido en Miami, Madrid, Caracas, Washington – donde hizo un Doctorado en literatura – New Orleans –donde fue Visiting Professor en la Universidad de Tulane – y actualmente en Boston, donde reside desde hace varios años. Ha publicado no solo poesía sino también artículos literarios y de opinión en periódicos y en revistas literarias desde 1981, entre los que se encuentran La prensa literaria de Managua (suplemento literario de La prensa, uno de los más importantes periódicos de Nicaragua dirigido por Pablo Antonio Cuadra), Vuelta de México, Cuadernos del matemático de Madrid (a partir del 2001), y El Nuevo Herald de Miami (desde 1996 hasta el presente). Como se indica en la introducción del poemario, parte de su poesía ha sido traducida al italiano por Pietro Civitareale, al inglés por Donald Walsh y al alemán por Franz Niedermayer. Ha recibido varios premios, entre ellos el “VIII Premio Internazionale Ultimo Novecento,” de Pisa en l985, y el Premio de Poesía “Letras de oro,” del Iberian Studies Institute de Estados Unidos, en 1993.(4)

Poeta cubana nacida en 1939, a los 21 años salió de Cuba y ha vivido en Miami, Madrid, Caracas, Washington – donde hizo un Doctorado en literatura – New Orleans –donde fue Visiting Professor en la Universidad de Tulane – y actualmente en Boston, donde reside desde hace varios años. Ha publicado no solo poesía sino también artículos literarios y de opinión en periódicos y en revistas literarias desde 1981, entre los que se encuentran La prensa literaria de Managua (suplemento literario de La prensa, uno de los más importantes periódicos de Nicaragua dirigido por Pablo Antonio Cuadra), Vuelta de México, Cuadernos del matemático de Madrid (a partir del 2001), y El Nuevo Herald de Miami (desde 1996 hasta el presente). Como se indica en la introducción del poemario, parte de su poesía ha sido traducida al italiano por Pietro Civitareale, al inglés por Donald Walsh y al alemán por Franz Niedermayer. Ha recibido varios premios, entre ellos el “VIII Premio Internazionale Ultimo Novecento,” de Pisa en l985, y el Premio de Poesía “Letras de oro,” del Iberian Studies Institute de Estados Unidos, en 1993.(4)

Por lo tanto, el tema central, tanto en la experiencia vivencial de esta escritora, como en las tensiones de su representación lírica, no podía dejar de ser el viaje transcultural, el tránsito entre lo hecho y lo deshecho como la tela de Penélope, el movimiento entre la memoria y la errancia. Sin embargo, ella advierte con firmeza: “Yo no escribo libros de viaje / como suele hacer el que tiene las raíces / para siempre adheridas a su tierra. […] Por eso de viajes ahora no escribo / sino de la maravilla de pertenecer a un vínculo”(Pensamiento del tiempo, 73)

En efecto, se trata de un viaje extraño, por retener aquello que supuestamente se deja, lo cual se convierte por lo contrario en la mayor pertenencia. En los versos de “Ser o ser” lo dice claramente: “Todo lo he perdido: / ciudades, ilusiones, paredes mías. / Conservo sólo aromas fundamentales: / magnolias de Florencia en otra vida, / buganvillas habaneras, / violetas de Virginia (amor no muere), / rosas de Venezuela, en Alemania / jazmines floridanos. / Y conservo sobre todo (sigo siendo) / precisamente aquello que pretendo dejar / al emprender los viajes (Cantar de isla, 73, subrayado mío).

Su poesía no trata pues de viajes sino de vínculos. No trata de historia sino de leyenda. No trata de pérdidas sino de transformaciones. El vínculo, esa pertenencia a los orígenes y a lo que los trasciende, es por tanto más fuerte que cualquier desarraigo o lejanía, y esa convicción estará presente en toda su obra con un paroxismo conmovedor. El vínculo no sustituye ciertamente las raíces, ni pretende hacerlo, sino que es de naturaleza distinta, de otra hondura y proliferación, y capaz de polimórficas transformaciones: “Aunque parezca tierra lo que piso, / bajo mis pies el mar baila unos aires / de no sé qué país desconocido” (Cantar de isla, 127). En su negación del viaje turístico – del ojo que busca lo exótico y consume paisajes como consume Coca-Colas – hay también desdramatización de las pérdidas, reducción de la nostalgia por el suelo natal, canto o baile que finalmente religa todas las distancias a través de una “ciudadanía sutil,” como lo indica en un poema con ese mismo título: “Nada ni nadie puede separarnos: / todo exilio menor es ilusión” (Pensamiento del tiempo, 30).

En Juana Rosa Pita, el tema del exilio, tanto existencial como concretamente histórico, se articula a diferentes motivos y se trenza al del amor y la amistad, a la referencia religiosa y a constantes reelaboraciones mitológicas, en un tejido complicado y simple, extenso y móvil, ligero como un velo movido por brisa marina que tanta afinidad tiene con la poesía de Dulce María Loynaz. Su registro temático es pues amplio sin ser diverso, concentrado en un mismo núcleo de valores clásicos tradicionales y en su uso simbólico, dentro de un espíritu celebratorio a pesar de todo: “Hay una voz en mí siempre cantando […] hay una voz en mí siempre en silencio” (Cantar de isla, 108).

En Tela de concierto por ejemplo, largo poemario en honor a la muerte del pintor peruano Gilberto Urday, se encuentran implicaciones cosmogónicas donde el presagio, la muerte y la comunicación “interdimensional,” como ella dice, entre las almas afines, remite a un sincretismo religioso de carácter popular; un vínculo que podemos imaginar como trazado por afinidades espirituales.

Otro eje temático lo constituye la serie de poemas dedicados a Italia, a la región florentina en particular, como se ve en “Aires etruscos,” “Florencia nuestra,” “Cadenze” (escrito originalmente en italiano) y en el reciente “Meditati” en versión bilingüe español-italiano. Se trata de una dedicación particular, auspiciada también por sus diferentes viajes a ese país, y acrisolada por la apasionada traducción de poetas italianos, como Antonia Pozzi y Valerio Magrelli. Pero no se trata de simples ekphrasys de obras de arte, pues lo que aquí se expresa es la resonancia en el sujeto lírico de una situación de distancia espacial; la constatación de un “vínculo extensivo” que establece un cierto parentesco con la tradición artística universal por una parte, y con el motivo mismo del destierro, ampliamente consagrado por el canon artístico italiano, por la otra.

Juana Rosa Pita también ha cultivado el poema breve, suerte de aforismo que llama “sorbos de luz,” retomando formas antiguas de extrema concisión para “transportar a esplendor las cosas de este mundo.”(5) Y no faltará, en este repertorio de sublimaciones espirituales, en cambio, una muestra del poema que tiende a la descripción directa de una escena, de sencillez discursiva y coloquial, situado en un espacio doméstico con una paloma herida: “En la escalera una paloma herida / espera mi llegada. / Los primeros azoros no le impiden / perdurar fiel a su elección certera: / ya se queda muy quieta cuando entono / canciones de alusión en el peldaño / que nos sirve de suelo compartido. / La he transportado al portalón del fondo / para darle salud con alimento: / mañana me ha dejado acariciarla. / Dos veces he ahuyentado al gato negro / que con taimado ceño está rondándola. / Al tercer día recobró su vuelo” (Cantar de isla, 95). Sin embargo, también aquí, en medio de este escenario aparentemente realístico y sin doble fondo, se transluce la precaria inestabilidad existencial que el sujeto lírico comparte con la paloma herida. También aquí el lugar es un pseudo lugar, apenas un “peldaño que nos sirve de suelo compartido,” y por tanto simulacro de una función prestada, pronto a ser abandonada, como hará en efecto la paloma, una vez curada. También aquí se entonan “canciones de alusión,” espléndida definición de la poesía de Juana Rosa Pita que “alude” siempre, elegantemente, a la gran herida del exilio. De nuevo, exilio de la patria, pero también del amor, de la completitud soñada y para siempre perdida.

Pero lo que parece ser un elemento determinante en su poética es la reactualización del mito, como se ve en Euridice en la fuente y sobre todo en Viajes de Penélope, lo cual le permite retomar el drama del exilio cubano en una óptica de temporalidad multidireccional y legendaria. En la reescritura de la odisea de Penélope, condenada a la espera en la isla, la autora reescribe también la odisea de Ulises, condenado como ella pero a la dispersión vivencial y a la errancia, indicando que si la historia se repite, es con las funciones arquetípicas de lo femenino y lo masculino trastocadas. Porque aquí es ella la que realiza los viajes reveladores de la interioridad, los viajes de la resistencia y lo imaginario, mientras él se entretiene en aventuras fugaces, en “guerras recurrentes” y en traficar con los dioses, atrapado en “los asuntos propios / del desatino humano” (48). En este poemario, la espera activa y “urdidora” de Penélope es la verdadera aventura, el viaje por excelencia, ya que Ulises, en su desatino, ignora el “hambre” de lo permanente y de lo que es esencial. Con este desplazamiento del punto de vista, tal como lo señala el estudio de Jesús J. Barquet, “puede Pita proceder a desmitificar la versión del vate griego y refutar su supuesta autoridad sobre la interpretación de los hechos” (1999:72).

la fuente y sobre todo en Viajes de Penélope, lo cual le permite retomar el drama del exilio cubano en una óptica de temporalidad multidireccional y legendaria. En la reescritura de la odisea de Penélope, condenada a la espera en la isla, la autora reescribe también la odisea de Ulises, condenado como ella pero a la dispersión vivencial y a la errancia, indicando que si la historia se repite, es con las funciones arquetípicas de lo femenino y lo masculino trastocadas. Porque aquí es ella la que realiza los viajes reveladores de la interioridad, los viajes de la resistencia y lo imaginario, mientras él se entretiene en aventuras fugaces, en “guerras recurrentes” y en traficar con los dioses, atrapado en “los asuntos propios / del desatino humano” (48). En este poemario, la espera activa y “urdidora” de Penélope es la verdadera aventura, el viaje por excelencia, ya que Ulises, en su desatino, ignora el “hambre” de lo permanente y de lo que es esencial. Con este desplazamiento del punto de vista, tal como lo señala el estudio de Jesús J. Barquet, “puede Pita proceder a desmitificar la versión del vate griego y refutar su supuesta autoridad sobre la interpretación de los hechos” (1999:72).

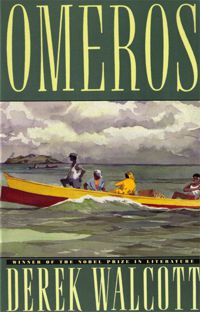

En este sentido, si pudiera hablarse de una gramática caribeña de reapropiación del mito homérico, las operaciones poéticas de Juana Rosa Pita estarían configurando una transgresión de género, tal como las de Derek Walcott serían una transgresión de número por cuanto, sobre todo en su gran texto épico Omeros, se diasporiza la aventura de Ulises, despojada de protagonismo y heroicidad, ampliándola en las voces y vidas de numerosos personajes y sujetos anónimos que pululan y transitan por las aguas del Caribe.(6)

Mediante versos cortos y compactos, donde no faltan neologismos capaces de ofrecer combinaciones coloridas y resonancias rítmicas (“bosquecidas,” “añilador,” “soñable,” entre otros), la larga lista de aventuras de Ulises queda relegada al sinsentido y a la distracción, para cantar la única aventura posible, la de Penélope, que es la presencia resistente de la isla natal y la lucha por mantener viva la memoria de esa presencia: “Penélope en las rejas / de Itaca / como espigas doblándose / al aire desatado de tus ojos: / domesticas al mar / (cachorro de tormenta) / y cuánto cíclope / no habrás ya desojado / sin divorciar tus plantas de la playa / que circunda los siglos” (36).

Mediante versos cortos y compactos, donde no faltan neologismos capaces de ofrecer combinaciones coloridas y resonancias rítmicas (“bosquecidas,” “añilador,” “soñable,” entre otros), la larga lista de aventuras de Ulises queda relegada al sinsentido y a la distracción, para cantar la única aventura posible, la de Penélope, que es la presencia resistente de la isla natal y la lucha por mantener viva la memoria de esa presencia: “Penélope en las rejas / de Itaca / como espigas doblándose / al aire desatado de tus ojos: / domesticas al mar / (cachorro de tormenta) / y cuánto cíclope / no habrás ya desojado / sin divorciar tus plantas de la playa / que circunda los siglos” (36).

Pero si el sujeto lírico toma la voz de Penélope desde el primer poema – “Me ha dado por creerme Penélope / hermosa y bienamada” (18) – pronto surge el desdoblamiento que deshace la máscara asumida: “Si yo fuera Penélope / suelo que yo pisara sería Itaca: / al regresar Ulises / se quedara” (36). La problematización de las identidades que constituyen el mito, y sobre todo su carácter de reversibilidad, indica entonces que el artificio literario debe ser revelado. Y que playa, isla y mar, partida y regreso, se esfuman en el espacio de la significación poética. La tela tejida es la tela de la memoria y del tiempo, que son los verdaderos dueños del destino humano. Y es la escritura misma lo que tiene poder de imagen y reconstrucción de la memoria.

Todas estas características arriba señaladas – variedad, evanescencia, transmigración de mitos universales, identidades reversibles, apropiación de espacios itinerantes y constante devenir – han sido consideradas manifestaciones de la crisis de la identidad histórica, propia de los sujetos diaspóricos; es decir, de quienes viven el dramático desplazamiento desde su lugar de origen hacia otros mundos, protagonizando la gran épica de la migración que hoy afecta no solamente al Caribe, sino a casi todo el planeta. El trabajo de Aimée G. Bolaños sobre poetas cubanas de la diáspora ahonda en esta perspectiva, y destaca en Juana Rosa Pita los rasgos de una conciencia diaspórica que construye un sujeto híbrido transitando en espacios plurales, ejerciendo una suerte de “autoría migrante” que redefine constantemente toda identidad: “Para escribir las multiformes travesías – afirma – la visión del sujeto es transgresiva. Postnacional y postfeminista parece ser. La idea de nación y de mujer de la historiografía moderna no encaja en esta poética, ni la convencional de literatura cubana del exilio” (2008: 33).(7)

esta poética, ni la convencional de literatura cubana del exilio” (2008: 33).(7)

Sin embargo, esta hibridación no es más que el otro rostro de la exacta filiación cubana, manifiesta a través del supersímbolo que constituye la isla, representada y sublimada en constantes estrategias de “alusión.” En Viajes de Penélope se destaca especialmente la “madre isla” que está “venida a remos”, dramática imagen del dolor y la caída obtenida mediante la simple alteración de una letra (menos en vez de remos). La isla es lo que duele “como un sueño enquistado en la sombra;” es el “escarpado perfil.” Todo lo cual indica la permanencia de origen e identidad, dentro y/o fuera de Itaca/Cuba. La isla es además el “milagro callado” por ser el instrumento de la misma creación poética. Y finalmente es la depositaria de la memoria y el mito a través del ciclo infinito de exilios que la constituyen.

La genealogía poética cubana en la poesía de Juana Rosa Pita se manifiesta también en otros indicios reveladores que forman el “escarpado perfil.” En efecto, la patria siempre lejana, la mágica isla constantemente amenazada de acoso o de olvido en medio de un mar eterno que está en la base de su poesía, es también uno de los grandes paradigmas que sustentan el imaginario cubano. La poesía de Juana Rosa Pita existe como parte de ese imaginario y retoma íntimamente algunos elementos configuradores de la “cubanía” tratados, en diversas claves, por Lezama Lima, Cintio Vitier, Fina García Marruz y el mismo José Martí. Elementos que, como la noción lezamiana de “insularismo,” constituyen la construcción de una sensibilidad específica que tiende a la concentración y contemporáneamente al tránsito,  por cuanto “en una cultura de litoral interesará más el sentimiento de lontananza que el de paisaje propio.”(8) No se trata de características fijas o identidades preestablecidas, sino de una problematización de la misma historia cubana “encarnada” en la poesía e inseparable de ésta; la certeza en fin de que la historia y la cultura de una determinada región existen principalmente a través de la poesía (Vitier, 2002). Todo lo cual no es otra cosa que la enorme aventura de pensar la propia cultura por sus mismos hacedores. Y es en este su pensar, en esta tradición de poesía “revelante” de historia y de cultura donde se inserta legítimamente Viajes de Penélopede Juana Rosa Pita. Es bajo el ala invisible de esta tradición que es recogido lo “postnacional” y “postfeminista,” mediatizados o reconducidos puntualmente bajo el predominio de un vínculo mayor.

por cuanto “en una cultura de litoral interesará más el sentimiento de lontananza que el de paisaje propio.”(8) No se trata de características fijas o identidades preestablecidas, sino de una problematización de la misma historia cubana “encarnada” en la poesía e inseparable de ésta; la certeza en fin de que la historia y la cultura de una determinada región existen principalmente a través de la poesía (Vitier, 2002). Todo lo cual no es otra cosa que la enorme aventura de pensar la propia cultura por sus mismos hacedores. Y es en este su pensar, en esta tradición de poesía “revelante” de historia y de cultura donde se inserta legítimamente Viajes de Penélopede Juana Rosa Pita. Es bajo el ala invisible de esta tradición que es recogido lo “postnacional” y “postfeminista,” mediatizados o reconducidos puntualmente bajo el predominio de un vínculo mayor.

En una entrevista reciente con quién esto escribe, la autora cubana definía su poesía con un verso de Tela de concierto: “Borrar la historia al máximo / y dejar de ella sólo pinceladas / cargadas de leyenda.” Porque sólo en la ejemplaridad de la leyenda – en las “pinceladas” que apenas puedan vislumbrarse – es posible narrar la historia. Poesía entonces como selección consciente para otorgar sentido, y como espacio de reconciliación de todos los destierros: “Por fin – dice en “Reflexiones moduladas” – he sabido el secreto / de los nutridos viajes de Penélope / dados sin despegarse de su isla. / Si dos se quieren bien / y se piensan mutuamente a fondo / con uno que navegue basta / para que ambos se vuelvan marineros” (Pensamiento del tiempo 71). Finalmente, una vez más, el mar es la fábula, y la tierra es la historia. La poesía de Juana Rosa Pita también lo demuestra, pero sin exclusiones ni dualismos. Ella, la gran navegante, Penélope y Ulises a la vez. Ella, mar y tierra juntos para la gran reconciliación de la cultura cubana en su compleja constitución de omniausencia y omnipresencia, en medio del otro gran océano de la leyenda.

Notas

1. Conferencia de Martha Canfield, “La literatura hispanoamericana en las editoriales italianas”, en ocasión del congreso internacional Cuba dentro y fuera. Lengua, literatura e historia de la isla desde el Ochocientos hasta hoy. Universidad de Florencia, 8 de mayo 2008.2. Después de vivir en Venezuela por más de 20 anos, Luca Rosi volvió a Florencia definitivamente en 1960. Fundó la revista Collettivo R en 1970, y desde entonces sigue traduciendo y publicando numerosos ensayos, artículos y textos creativos de autores latinoamericanos, sin financiamiento oficial alguno.

3. El Premio Camaiore es uno de los más prestigiosos del país. Tiene la peculiaridad de contar no solamente con un jurado de críticos y especialistas, sino también con un jurado popular formado por cincuenta residentes de la ciudad, quienes espontáneamente se inscriben en el concurso para emitir su voto. La única condición es residir o trabajar en Camaiore, y no haber participado antes. Otros premios literarios importantes son Viareggio, Campiello, Strega, Andersen, Feltrinelli, entre muchos otros. Cabe mencionar el histórico premio Bagutta, considerado el más antiguo por haber sido instituido en 1926.

4. Juana Rosa Pita ha publicado unos veinte libros de poesía. Además de Viajes de Penélope, ya mencionado, cabe destacar Eurídice en la fuente, Miami, Solar, 1979; Tela de concierto, Miami, San Lázaro Graphics, 1999; Cantar de isla, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2003, amplia antología de toda su obra; Pensamiento del tiempo, Miami, Amatori, 2005, entre otros. Su poesía aparece también en varias antologías publicadas en Nueva York, Madrid y México. Tiene varios poemarios inéditos, como Cantos bostonianos y El gozo en las manosentre otros. Todas las referencias que se indican en el texto corresponden a las ediciones señaladas en esta nota.

5. Así mismo lo indica la autora en una nota, donde revela su conocimiento de distintos subgéneros poéticos: “La copla andaluza, el aforismo evangélico, la tanka japonesa, el koan budista y el indovinello toscano: emoción interjectiva, aserto luminoso, humor del paisaje, dicción del enigma, adivinanza candorosa con doble sentido espiritual… Los poemas oriundos de la fuente de belleza algo tienen de todos o algunos de ellos, y son en esencia claves para transportar a esplendor las cosas de este mundo. Poesía en que los seres del universo –incluso las palabras- hacen una amorosa reverencia a la sabiduría y a lo sagrado, la verdad y el bien: semilla de otro mundo. Caben justamente veintitrés sílabas en un sorbo de luz” (Cantar de isla 83).

6. Ver Derek Walcott: Omeros, New York, Farrar, Straus & Giroux, 1990.

7. Para una importante revisión histórico-teórica del término “diáspora”, véase también la tesis de Mireya Fernández, defendida y aprobada en el Doctorado de Humanidades, Espacios transgredidos: Voces y rostros de la narrativa de las diásporas caribeñas. Caracas Universidad Central de Venezuela, 2008.

8. En este orden de ideas y mediante su acostumbrada argumentación barroca, Lezama Lima llega a mencionar la “vocación continental” de México en contraposición a la “insular” de Cuba. Ver la selección de textos de Lezama Lima recogidos y presentados por Alfredo Chacón en Poesía y Poética del Grupo Orígenes. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1994, p. 242.

Obras Citadas

Barquet, Jesús. Escrituras poéticas de una nación: Dulce María Loynaz, Juana Rosa Pita y Carlota Caulfield. La Habana: Ediciones Unión, 1999.

Bolaños, Aimée G. Poesía insular de signo infinito; Una lectura de poetas cubanas de la diáspora. Madrid: Editorial Betania, 2008.

Chacón, Alfredo. Poesía y Poética del Grupo Orígenes. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1994.

Fernández, Mireya. Espacios transgredidos: Voces y rostros de la narrativa de las diásporas caribeñas. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2008 (Tesis Doctoral en Humanidades).

Pita, Juana Rosa. Eurídice en la fuente. Miami: Solar, 1979.

---- Viajes de Penélope. Prólogo de Reinaldo Arenas. Miami: Solar, 1980. 2ª edíción: Viajes de Penélope / I viaggi di Penelope. Prefazione di Martha Canfield. Udine: Campanotto Editore, 2007, finalista del Premio Internazionale Camaiore 2008.

--- Sorbos de luz/ Sips of Light. Trad. Mario de Salvatierra. New Orleans-San Francisco: Eboli Poetry Series, 1990.

--- Tela de concierto. Miami: El Zunzún Viajero, 1999/ Pórtico de Jesús J.Barquet.

--- Cadenze/ Poesie. Collana di Poesia Il Capricornio, Foggia: Bastogi Editrice Italiana, 2000/ Prefazione, Pietro Civitareale/ Nota de contratapa, Maria Grazia Lenisa.

--- Pensamiento del tiempo. Miami: Amatori, 2005.

--- Meditati. Udine: Campanotto Editore, 2010 / Edición en español e italiano.

Vitier, Cintio. Lo cubano en la poesía. Prólogo de Abel E. Prieto. La Habana: Letras Cubanas, 2002 (edición definitiva).

Walcott, Derek. Omeros. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1990.