¿Agustín Acosta contra Julián del Casal?

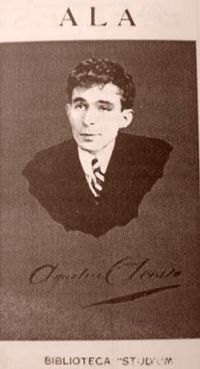

Agustín Acosta nació en la ciudad de Matanzas el 12 de noviembre de 1886. Estudió leyes y fue encarcelado por su oposición al dictador Gerardo Machado. Bajo otra dictadura – la de Batista – fue consagrado en 1955 como poeta nacional. Como afirma Manuel Díaz Martínez, “[s]u principal aporte a la renovación de la lírica cubana es la emotiva sencillez que domina sus mejores versos —temprano antecedente del coloquialismo de los años 50 y 60—, de la que es ejemplo consumado el soneto “La camisa”; sencillez que le permitió trasmitir con soltura y transparencia, tanto en décimas de tono popular como en el extenso poema “Las carretas en la noche”, inquietudes y sentimientos relacionados con el país. Este poema, el más célebre de los suyos, pertenece al libro La zafra, que lo vincula a la Vanguardia y por el que es considerado, junto a Regino Pedroso (1896-1983), iniciador de la corriente político-social en la poesía cubana de la República.” Abandonó la Isla en 1972, dejando vacante la silla de «poeta nacional», que fue ocupada por Nicolás Guillén. Murió en Miami – Acosta, no Guillén – el 12 de marzo de 1979.

Agustín Acosta nació en la ciudad de Matanzas el 12 de noviembre de 1886. Estudió leyes y fue encarcelado por su oposición al dictador Gerardo Machado. Bajo otra dictadura – la de Batista – fue consagrado en 1955 como poeta nacional. Como afirma Manuel Díaz Martínez, “[s]u principal aporte a la renovación de la lírica cubana es la emotiva sencillez que domina sus mejores versos —temprano antecedente del coloquialismo de los años 50 y 60—, de la que es ejemplo consumado el soneto “La camisa”; sencillez que le permitió trasmitir con soltura y transparencia, tanto en décimas de tono popular como en el extenso poema “Las carretas en la noche”, inquietudes y sentimientos relacionados con el país. Este poema, el más célebre de los suyos, pertenece al libro La zafra, que lo vincula a la Vanguardia y por el que es considerado, junto a Regino Pedroso (1896-1983), iniciador de la corriente político-social en la poesía cubana de la República.” Abandonó la Isla en 1972, dejando vacante la silla de «poeta nacional», que fue ocupada por Nicolás Guillén. Murió en Miami – Acosta, no Guillén – el 12 de marzo de 1979.

Solo dos años después de que Lezama Lima publicara su ensayo sobre Julián del Casal en el suplemento dominical de El Mundo, Agustín Acosta leyó el trabajo que presentamos en la tumba de Casal, durante la peregrinación llevada a cabo por la Sociedad Nacional de Bellas Artes, el 21 de octubre de 1943, con motivo de cumplirse el cincuentenario de la muerte del poeta. Refiere Díaz Martínez que vio a Acosta por última vez, cuando este lo visitó en La Habana. El poeta de las carretas le contó “que en 1910 había visto en el habanero Hotel Inglaterra a Rubén Darío, pero de espalda, sólo de espalda, porque no se atrevió a acercársele y saludarlo.” Quizá esa timidez explique tanto este dudoso homenaje a Casal, como la sensación de carreta extraviada que nos dejan sus comentarios sobre el modernismo y el poeta nicaragüense.

Evocación de Julián del Casal

Agustín Acosta

Él ha permanecido solo demasiado tiempo. Junto a su tumba él no sentía el rumor del mundo, cuando en las noches deslumbradoras, o en los días ennegrecidos, él vagaba por estos lugares alegres, tenaz perseguidor del alma amiga, del alma hermana que le sonriera en su largo silencio.

hermana que le sonriera en su largo silencio.

Culpables hemos sido todos, y yo más que ninguno; porque, si bien hiriéndome de sinceridad el corazón, acaso no supe reconocerle su innata jerarquía, la noche aquélla en que la Academia de Artes y Letras me abría sus brazos maternales.

Culpables hemos sido todos, por omisión justificada, ya que nuestro egoísmo ama la vida que nos enardece o nos embriaga; y aunque el recuerdo suele ser la más dulce corona de flores que dedicamos a los que se fueron, digamos con pesar infinito que el recuerdo a veces se deshace en cenizas obscuras.

Hace años que pasaron los días aquéllos en que desde la redacción de El Fígaro — ¡oh inolvidable! — salía la caravana de poetas a dejar azucenas y rosas sobre esta tumba venerada. Hace muchos años que el olvido nieva sobre esta losa endurecida de asombros y de espantos. Se han acumulado los días unos sobre otros, amigos míos, y Julián del Casal no ha sentido la proximidad de nuestra ternura.(1)

Al evocar al poeta doloroso yo quiero evocar también, en este amable momento en que se hallan recogidos los corazones, la figura entrañable de Ramón Catalá, alma de las jornadas aquéllas, héroe de la triste sonrisa, de la palabra enguirnaldada, gran señor de la delicadeza y del cariño. Sin ser él poeta, tenía con la poesía los más puros contactos; y cuando se trataba de reverenciar a un alma agobiada por la estéril incomodidad de una lira, Ramón Catalá mostraba siempre su rostro risueño, su mano acogedora, su palabra cuajada de gratos estímulos, como si palabra, mano y rostro pudieran tener transfiguraciones milagrosas, y ser, para los poetas de todas las latitudes, consolación y alivio, impulso y esperanza.

¡Ah, señores! No es bueno dar a esta visita un carácter patético que marchite las rosas memorables y aplome nuestro corazón. No incurramos, como ciertas almas, en el error de llegar poseídas de negras tribulaciones a los lugares donde reposan los muertos amados. Sonriamos, si la sonrisa brilla en nuestros ojos y asoma a nuestros labios; charlemos si el afecto cordial a ello nos invita. Seamos nosotros mismos, en fin, sin ensombrecernos de tristeza las caras radiantes, porque así ellos nos verán cómo somos realmente, como ellos recuerdan que éramos, y no sentirán el dolor de que intentamos engañarlos con generosos disimulos.

Aquí estamos, poeta, como en los primeros años del siglo que ahora media. Yo no tenía sino quince años y un conmovedor deslumbramiento. Me llegaba tu verso excepcional, como algo que transpiraba emanaciones de esta misma tumba; me llegaba el eco de tu nombre agudo, en que la primera vocal del alfabeto se hace afirmación edificante y luminosa. Sabía que habías muerto muy joven, pero como yo contaba tres lustros apenas, casi viejo te veía en la añoranza, como hoy te veo eternamente joven en el Parnaso de nuestra tierra, alternativamente feliz o desgraciada.

Llegaban los otros, los poetas de Arpas Cubanas, románticos todavía a pesar de su nueva orientación. Y me llegabas tú, oh Federico Uhrbach, mi grande y amado Federico, poniendo cortinas deslumbradoras frente a paisajes exóticos, dando a tu corazón un ritmo nuevo y un sendero invisible.

Llegaste tú, oh incomprendido, y en los ya borrosos amaneceres del siglo, Julián del Casal, para mi entusiasmo y para mi locura, no fue sino una dulce sombra taciturna.

Yo me acuso de indiferencia, ya que también me he acusado de locura. No es plausible que hable de mí, o que trate de unir mi pobre nombre que anda a tientas, al nombre aquél que todas las antologías consagran, que todas las banderas saludan, y que todos los espíritus selectos aman y reverencian. Pero quiero que él oiga estas palabras como si fueran dichas a su oído; porque oído es una tumba a la cual, en las noches tranquilas, acude el alma del enterrado para conocer pensamientos que fueron dejados junto a las flores, o sobre el mármol, o prendidos en los hierros de las verjas protectoras. Recordad, amigos, que estas palabras llenas de angustia y de torpeza son una mera evocación del poeta de Nieve, y que evocación no quiere decir juicio crítico de su obra.(2) Pero es tan presuntuosa el alma humana, — más ávida de aparentar sabiduría, que de realmente poseerla — que no se sentiría contenta de sí misma, si a la evocación conmovida no añadiera la opinión enfática, el engolado juicio, el dictamen magistral, seguramente equivocados.

Yo me acuso de indiferencia, ya que también me he acusado de locura. No es plausible que hable de mí, o que trate de unir mi pobre nombre que anda a tientas, al nombre aquél que todas las antologías consagran, que todas las banderas saludan, y que todos los espíritus selectos aman y reverencian. Pero quiero que él oiga estas palabras como si fueran dichas a su oído; porque oído es una tumba a la cual, en las noches tranquilas, acude el alma del enterrado para conocer pensamientos que fueron dejados junto a las flores, o sobre el mármol, o prendidos en los hierros de las verjas protectoras. Recordad, amigos, que estas palabras llenas de angustia y de torpeza son una mera evocación del poeta de Nieve, y que evocación no quiere decir juicio crítico de su obra.(2) Pero es tan presuntuosa el alma humana, — más ávida de aparentar sabiduría, que de realmente poseerla — que no se sentiría contenta de sí misma, si a la evocación conmovida no añadiera la opinión enfática, el engolado juicio, el dictamen magistral, seguramente equivocados.

Por eso mi alma, que no es distinta de las otras almas que todavía se embriagan con el viejo absintio de la luna; que en nada difiere de aquéllas que tienen el orgullo o la vanidad incontestable de su juicio; por eso mi alma, humildemente, ante un conclave de cardenales ilustres de la palabra, y del sentimiento artístico, quiere decir lo que a su juicio fue Julián del Casal en la Poesía de Cuba, aun conociendo de antemano que con este juicio no estarán conformes lo que enjuiciaron antes o critiquen después.(3)

Buscarle antecedentes a un poeta no es difícil tarea(4), ya que para encontrarlos apenas hay que ir demasiado lejos. En torno suyo se encuentran, coexistiendo con su vida y con su obra, palpitante entre sus contemporáneos. Las escuelas literarias no son otra cosa que la acentuada imitación — sin propósito — entre escritores de una misma generación; la natural influencia de las conversaciones, de los puntos de vista, de los propios acontecimientos. Hay escuelas literarias y hay modas literarias. Las primeras responden a un principio de renovación y de cultura; se asientan sobre cánones preconcebidos; se van ensanchando y transformando a la vez; crean un ambiente espiritual propicio a la expresión idéntica, si no a idéntico sentimiento; anhelan realizar una vitalidad de contenido en el tiempo y de permanencia en el espacio. Las escuelas son creadoras y constructivas, y dondequiera que una de ellas aparece, ha surgido antes su complemento inseparable: el maestro.

torno suyo se encuentran, coexistiendo con su vida y con su obra, palpitante entre sus contemporáneos. Las escuelas literarias no son otra cosa que la acentuada imitación — sin propósito — entre escritores de una misma generación; la natural influencia de las conversaciones, de los puntos de vista, de los propios acontecimientos. Hay escuelas literarias y hay modas literarias. Las primeras responden a un principio de renovación y de cultura; se asientan sobre cánones preconcebidos; se van ensanchando y transformando a la vez; crean un ambiente espiritual propicio a la expresión idéntica, si no a idéntico sentimiento; anhelan realizar una vitalidad de contenido en el tiempo y de permanencia en el espacio. Las escuelas son creadoras y constructivas, y dondequiera que una de ellas aparece, ha surgido antes su complemento inseparable: el maestro.

Las modas literarias son el ladrido de la ignorancia frente a lo indestructible y eterno, el pregón que sobre un coche de alquiler lanza a las multitudes regocijadas un charlatán de feria.

La escuela, cuando ya se ha definido, excluye lo extravagante; la moda no tiene otro principio y otro fin que la propia extravagancia. La escuela es la cabellera hermosa y fragante de una mujer. La moda es el peinado ridículo que inventan los peluqueros del día para humillar la belleza con la prueba de su mal gusto.

Cuando un poeta, dentro de las aulas de una escuela, no ha logrado figurar entre los primeros alumnos, y se marchitan, antes de ser corona, los laureles; y se le oxidan, antes de condecorarle el pecho, las medallas; y es el silencio la única resonancia de su nombre, ese poeta, o crea una moda — si es bastante audaz para realizarlo — o se adhiere a ella con el ímpetu que suelen demostrar los fracasados de una actividad cualquiera cuando emprenden una nueva labor.(5)

No podríamos afirmar, a ciencia cierta, de cuáles maestros recibió enseñanzas Julián del Casal. Sería aventurado atribuirle influencias que no fueran directas y notorias, ya que muchas veces aquello que llamamos coincidencia no es otra cosa que la captación simultánea de las mismas ideas emitidas por mentes poderosas, y recogidas por mentes vigilantes, muy cerca o muy lejos unas de las otras.

En torno del año 1885 comenzó Julián del Casal a manifestarse el poeta que fue luego. Ocho años solamente duró aquella fuente de pesimismo y de neurosis.

¿Quiénes eran los poetas que en el curso de esos mismos años renovaban en España y en América los cánones desacreditados del Romanticismo aparatoso?

En Cuba, Martí lo reformaba todo con su palabra. Martí llenaba de santas rebeldías los espíritus; pero si enjuiciamos seriamente su labor de poeta, sin limitarnos a repetir lo que alguien dijo por vez primera en virtud de no se sabe cuáles razones, a Martí no puede considerársele, apropiadamente, como un precursor del Modernismo. La poesía que advino en los tiempos en que el Apóstol caía en Dos Ríos, y cobró vigencia y realce en años sucesivos, no era ciertamente la que él anunciaba o prometía. Si el Modernismo hubiera sido una consecuencia de aquel magnífico apostolado de belleza y de luz, sin duda sería algo esencialmente distinto a lo que fue. Martí, excepcional en la vida y en el Arte, rechaza afiliaciones equívocas. Pero si alguna es necesaria para catalogarlo como a cosa común, digamos de una vez que Martí fue el clásico más extraordinario de la Lengua Española, y que su verso fuerte, medular, sincero, sin artificio y sin rebuscamiento, no puede haber sido la fuente de un modernismo de aguas turbias y de mármoles rotos, cuyo claro diamante salvador no fue otro que Rubén Darío.(6)

Y si nos internamos un poco en estas selvas, señores, sin mucha acuciosidad y con ánimo ligero, llegaríamos a una conclusión sorprendente: Rubén Darío no fue propiamente un modernista. Y si persistiéramos aún en esta jornada difícil, sin vacilaciones y sin miedos, acaso podríamos añadir: La Escuela Modernista no ha existido nunca. El vocablo modernista, aplicado a la renovación literaria de América, carece de sentido.(7)

Pero estas palabras no deben ser sino una evocación del poeta cubano desaparecido prematuramente, y hace mal el evocador en convertirlas en divagaciones sin substancia y sin método.

Pero estas palabras no deben ser sino una evocación del poeta cubano desaparecido prematuramente, y hace mal el evocador en convertirlas en divagaciones sin substancia y sin método.

Decíamos que Martí oficiaba en Cuba, sacerdote de los más blancos altares; Díaz Mirón y Gutiérrez Nájera en México; González Prada en el Perú; Ricardo Gil y Manuel Reina en España. Ah, señores, pero en España oficiaba también Salvador Rueda, que fue amigo de Casal. Si en algunos poemas de Casal hiciéramos abstracción de aquella modalidad amarga y pesimista de su espíritu, encontraríamos la sonoridad plástica y recia, el ornamento y la música con que en aquellos años pontificaba sin ser comprendida, la musa soberbia y fecunda de Salvador Rueda.

Y si a algunos de los versos de Casal añadiéramos lo que hay de alegre despreocupación en algunos poemas de Gutiérrez Nájera, en aquéllos encontraríamos la garra dulce y suave del Duque Job acariciando el alma de nuestro poeta atormentado.

¿Pero es que Julián del Casal no influyó también sobre Rueda, sobre Reina, sobre Nájera? Contemporáneos como eran, no sería aventurando afirmar influencias recíprocas entre los mismos, ya que todos volaban en un cielo igualmente luminoso, y todos ellos conocían por igual su doloroso oficio.

Martí — dijimos — no fue un precursor del Modernismo, porque era superior a él. No puede ser adelantado de una escuela quien de toda escuela se desorbita. Los revolucionarios no son precursores, porque la revolución no traza surcos.(8)

El más destacado precursor del Modernismo en la América Española, fue, por tanto, Julián del Casal.(9) Lo que hay de simbolismo tímido en su obra, de decandentismo patológico, de modalidad francesa, de artificioso y de meramente formal, se encuentra años más tarde en casi todos los poetas que abrazaron el credo modernista.

Para comprobar hasta dónde Casal fue un precursor no hay sino leer con espíritu y visión de ahora versos escritos por él a fines del siglo pasado:

Bate la lluvia la vidriera

y las rejas de los balcones,

donde tupida enredadera

cuelga sus floridos festones.Bajo las hojas de los álamos

que estremecen los vientos frescos,

piar se escucha entre sus tálamos

a los gorriones picarescos.Abrillántanse los laureles,

y en la arena de los jardines

sangran corolas de claveles,

nievan pétalos de jazmines.

Estos versos corresponden al poema «Tardes de lluvia», uno de los más bellos de Casal, uno de los más cuidados en su expresión, ya que es fácil advertir que nuestro poeta no fue un exquisito de la palabra, y que en muchos de sus más famosos poemas se observa un cansancio expresivo que contradice el refinamiento exótico que ornamentaba su triste vida de recluso.

No puede decirse de él que fuera un poeta enteramente artificial, pero justo es confesar que le faltaba la emoción, el grito de vida pujante que desdeña palabras y acentos y giros, y da al verso un ritmo personal que lo hace inconfundible y lo mantiene siempre vivo en el recuerdo.

Hijo de marino, o de hombre que había interrogado muchas veces horizontes al mar[sic], sueña con países lejanos, con tierras absurdas donde un reposo espiritual completo propicie sus imaginaciones.

No puede afirmarse que un amor humano, que un fecundo amor de mujer embelleciera o atormentara sus horas; no puede decirse que el amor de la Patria enardeciera de rebeldías su corazón. No son bastantes una crónica y un soneto para justificar una actitud que, a la postre, bien justificada se halla en aquel temperamento impasible.(10)

No hay acusación alguna en las palabras dichas. No era Casal, si se le enmarcara en la moderna ciencia del psicoanálisis, hombre de responsabilidad plena en sus acciones o en sus inhibiciones. Si le faltaba el ímpetu gozoso que da la salud, y para él era desaliento la esperanza, ¿por qué reclamarle entusiasmo al gran indiferente?

Él mismo lo expresa, él mismo nos dice cuán efímeros eran en él los más hermosos sentimientos del hombre:

Amor, patria, familia, gloria, rango,

sueños de calurosa fantasía,

cual nelumbios abiertos en el fango,

sólo vivisteis en mi alma un día.

Ese sentimiento así expresado, ¿es queja o es desdén? Llama fango a su alma el dulce descontento de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Llama fango a lo que en él había de más hermoso y de más triste; llama fango, en fin, al lago de aguas muertas en el cual, merced a un espejismo de desesperada ansiedad, se reflejaban paisajes exóticos, flores montruosas, y se hundían en los quietos cristales las lunas que no existen.

Y, ahora, señores, vamos a dedicar un recuerdo amoroso a otro gran poeta, cuyos son los versos con que cerraré esta evocación: a José Manuel Poveda. Para honor mío, nuestros nombres marchan juntos en cierto movimiento de la Lírica cubana. No importa que tus restos no descansen aquí, en esta necrópolis suntuosa, grande y querido Poveda.

Yo sé que el latido de los corazones que hoy recuerdan a Julián del Casal, es el mismo que se hace más rápido al conjuro de tu nombre clarísimo. Y mientas la otra peregrinación al lugar de tu descanso se hace posible, para que tu espíritu se acerque al nuestro en este instante de evocaciones infinitas, rezaré tu poema al hermano(11) que duerme bajo esta losa.

JULIÁN DEL CASAL

CANTO ÉLEGO**

Grave campanero, nocturno mastín funerario

que atisbas el tránsito al brillo de tu lampadario,

y doblas tus dobles con lento ademán:

dime si le viste, y dime a qué obscura ribera

fue el dulce poeta precito en su marcha postrera,

Cerbero que espías a los que se van.Aquel heresiarca fue todo de pétalo y cantico,

bardo decadente, llevó un dulce nombre romántico;

cantó en loa del bien sonatinas del mal,

loco de tristeza, gimió su pesar taciturno,

flamínea en su frente la lívida luz de Saturno,

rapsoda del propio relato fatal.Niño alucinado, previó que se iría temprano,

e indolentemente, tendió hacia la sombra su mano,

cual vaso vacío al escanciador.

Murió para el gozo, que artero un callado verdugo

le puso en el vaso, tal como los magos de Hugo,

perenne brebaje de angustia y rencor.Le halló la alborada tallando en zafiro el espacio,

lanzando sus hojas marchitas al viento despacio,

puliendo en facetas su desilusión;

fogoso y doliente, con fuego y dolores del trópico,

torvo e intranquilo, debajo de su credo utópico,

y con sed de vicios en el corazón.Mas vino la tarde. Nevaba, y un lírico anhelo

llevóle a otra senda, bajo otro mirífico cielo,

sobre una gran cumbre de serenidad.

Vio egregias visiones; a Saulo en el santo camino,

y al bardo del Lacio, gozando su infausto destino,

con indecible voluptuosidad.Y al fin fue la noche. Satán murmuró su trisagio

y dijo el ritual. Baudelaire en monótono adagio

cantó las antífonas turbias del mal;

Volupta fue diosa, Tristeza fue goce y demencia,

fue cuerda quebrada de orgasmo y de luto Juvencia,

Saturno vertía su lumbre letal.Abrióse una tumba. Cayó como cae una estrella

en el infinito, sin más oblación ni otra huella

que lívida estela de efímera luz.

Divino blasfemo para el que fue odiosa Natura,

no pudo en el vago Moriah donde halló sepultura

crecer una flor ni elevarse una cruz.Grave campanero, nocturno mastín funerario

que atisbas el Tránsito al brillo de tu lampadario,

y doblas tus dobles con lento ademán:

dime si le viste, y dime a qué obscura ribera

fue el dulce poeta precito en su marcha postrera,

Cerbero que espías a los que se van.

He terminado.

Revista Cubana, vol. XIX, enero-junio, 1945. pp. 5-15.

Notas

1. Considerando lo que se avecina en esta «evocación», lo mejor que pudo ocurrirle a Casal fue que no se le acercara la ternura de Agustín Acosta.

2. Recordad que eso es justamente lo que se propone: echarle más tierra a la tumba; asegurarse de dejarlo bien enterrado.

3. Convocado el cónclave cardenalicio, Agustín Acosta se dispone a desarrollar el argumento inquisitorial.

4. ¿Inquisidor, policía o alienista?

6. Una muestra de lo que significa adelantarse a su tiempo. El para nada sutil ataque a Casal toma forma en la andanada contra Darío y, por supuesto, en la exaltación de Martí. ¿Y de dónde saca Agustín Acosta que en Cuba Martí «lo reformaba todo con su palabra»?

8. No; los que los trazan son los camellos distantes.

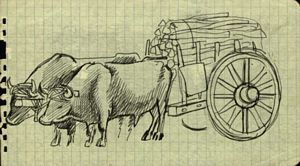

9. Darío no fue modernista; la misma palabra modernismo carece de sentido. Casal fue el más destacado de precursor del modernismo — entiéndase, de un sinsentido: Casal es, por tanto, un absurdo. La mezquindad, la arrogancia y el sinsentido son los bueyes que tiran de la carreta de esta más bien revocación de Casal.

Ya lo había dicho Agustín Acosta al principio: «estas palabras llenas de angustia y de torpeza son una mera evocación del poeta de Nieve, y que evocación no quiere decir juicio crítico de su obra. Pero es tan presuntuosa el alma humana, — más ávida de aparentar sabiduría, que de realmente poseerla — que no se sentiría contenta de sí misma, si a la evocación conmovida no añadiera la opinión enfática, el engolado juicio, el dictamen magistral, seguramente equivocados» (énfasis mío).

Quien habla, por supuesto, es Caín.