Variedades de Galiano y la nostalgia como pensamiento pasional

Laura Sández, Fordham University

Resumen:

En Variedades de Galiano (2008) de Reina María Rodríguez, las asociaciones que el caminar convoca se organizan a partir de una emoción nostálgica. En este foto-texto se compagina el topoi físico y retórico y se crea un archivo que permite acceder a una zona fronteriza entre la añoranza y la reflexión. La nostalgia como emoción histórica (Boym) actúa como una tercera fuerza (Arendt) entre los vectores del ‘ya-no’ y el ‘todavía-no’. En Variedades de Galiano la escritora cubana traza el espacio de un pensamiento pasional a través de la nostalgia. Se establece así una cartografía discursiva que vincula el devenir personal con el destino nacional, entre la precariedad y la performatividad.

Palabras clave: pensamiento pasional, Cuba, precariedad, Reina María Rodríguez, emoción histórica.

Entonces las deficiencias han nacido entre el hombre y

[el ávido trabajo de bloquear también la nada.

Pronto ese trabajo será terminado.

Y será preciso que el caparazón ceda.

El caparazón del mundo presente.

Construido sobre las mutilaciones digestivas de un

[cuerpo que diez mil guerras descuartizaron,

Y el mal,

Y la enfermedad

Y la miseria,

Y la escasez de alimentos, objetos y sustancias de

[primera necesidad.

(A. Artaud, “El tiempo donde el hombre era un árbol”)

El arte de la memoria, cuenta la leyenda griega de Simónides, fue inventado luego de una catástrofe y comenzó con el colapso de una casa. Cuenta la historia que el poeta Simónides fue invitado a un banquete en donde cantó loas a su anfitrión y a los dioses mellizos Castor y Pollux. En medio de la celebración, el poeta recibió el llamado de un mensajero — quizás enviado por los dioses mellizos — y salió de la casa, pero una vez afuera, no vio a nadie. Al volver, se encontró con que el techo de la casa había colapsado y todos los comensales habían muerto. Ante la imposibilidad de reconocer los cuerpos, los familiares de los invitados al banquete acudieron a la memoria topográfica de Simónides, quien recordaba donde se hallaban sentados los comensales. Así, Simónides descubrió las reglas mnemotécnicas de la oratoria al conectar los lugares (topoi físico) con historias y partes del discurso (topoi retórico). Svetlana Boym da cuenta de esta leyenda para indicar la relación entre los lugares comunes en el discurso y en el espacio de la ciudad. Los lugares actúan como contextos para los recuerdos y debates acerca del futuro. No simbolizan la memoria y la nostalgia, sino que actúan como proyecciones de los recuerdos disputados. (The Future of Nostalgia 77) Los lugares en la ciudad no son meras metáforas arquitectónicas, sino pantallas en donde proyectar “contested remembrances” (77). De la misma manera, la nostalgia no es una metáfora muerta, sino una metáfora viva que, de acuerdo con Boym, permite visualizar aquellas visiones o sueños de un futuro que ahora parece obsoleto para así considerar su posible impacto en el futuro.

El arte de la memoria, cuenta la leyenda griega de Simónides, fue inventado luego de una catástrofe y comenzó con el colapso de una casa. Cuenta la historia que el poeta Simónides fue invitado a un banquete en donde cantó loas a su anfitrión y a los dioses mellizos Castor y Pollux. En medio de la celebración, el poeta recibió el llamado de un mensajero — quizás enviado por los dioses mellizos — y salió de la casa, pero una vez afuera, no vio a nadie. Al volver, se encontró con que el techo de la casa había colapsado y todos los comensales habían muerto. Ante la imposibilidad de reconocer los cuerpos, los familiares de los invitados al banquete acudieron a la memoria topográfica de Simónides, quien recordaba donde se hallaban sentados los comensales. Así, Simónides descubrió las reglas mnemotécnicas de la oratoria al conectar los lugares (topoi físico) con historias y partes del discurso (topoi retórico). Svetlana Boym da cuenta de esta leyenda para indicar la relación entre los lugares comunes en el discurso y en el espacio de la ciudad. Los lugares actúan como contextos para los recuerdos y debates acerca del futuro. No simbolizan la memoria y la nostalgia, sino que actúan como proyecciones de los recuerdos disputados. (The Future of Nostalgia 77) Los lugares en la ciudad no son meras metáforas arquitectónicas, sino pantallas en donde proyectar “contested remembrances” (77). De la misma manera, la nostalgia no es una metáfora muerta, sino una metáfora viva que, de acuerdo con Boym, permite visualizar aquellas visiones o sueños de un futuro que ahora parece obsoleto para así considerar su posible impacto en el futuro.

En Variedades de Galiano (2008), la nostalgia actúa como una tercera fuerza entre los vectores del ‘ya-no’ y el ‘todavía-no.’ A nivel temporal, esta tercera fuerza se ubica entre lo que Reinhart Koselleck denomina espacio de experiencia y horizonte de expectativas. A nivel espacial, la articulación se establece entre lo que Henri Lefebvre define como el espacio mental y el espacio físico/social (5). La nostalgia compagina el topoi físico y retórico en un archivo. Como el exilio ovidiano de Claudio Guillén, este archivo evita diluir el extrañamiento e insiste en el vínculo inquebrantable entre el devenir personal y el destino nacional (Pérez Firmat 30). Reina María Rodríguez traza el espacio de un pensamiento pasional a través de la nostalgia estableciendo un vínculo en el intersticio entre la precariedad y la performatividad.

Al igual que Kafka, Reina María construye un “ella” que media en el debate entre el “ya-no” del pasado y el “todavía-no” del futuro. Nunca sabremos si el “ella” de Variedades de Galiano soñaba o no con salirse del área de combate de un pasado – que le empuja a pelear contra el futuro — y un futuro — que le obliga a retroceder para batallar contra el pasado — como el personaje de “Él” de Kafka. Sabemos, sin embargo, que este “él” le sirve a Hannah Arendt para reflexionar sobre la dimensión temporal del ego pensante en “La brecha entre el pasado y el futuro.” A partir de esta parábola, Arendt describe la sensación temporal del ego pensante como una tercera fuerza. Esta fuerza diagonal cuyo origen y dirección están determinados por la confluencia de los vectores pasado y futuro, pero cuyo fin es indeterminado, es para Arendt la metáfora perfecta de la actividad del pensamiento. Arendt establece el pensamiento como esta fuerza diagonal dentro del mismo plano del pasado y el futuro para evitar situar el espacio del pensamiento más allá del mundo y el tiempo humano. (The Life1:202-09). Siguiendo este interés por las dimensiones espaciales del pensamiento, Svetlana Boym estudia una forma de nostalgia reflexiva que permite acceder a una zona fronteriza entre la añoranza y la reflexión: una nostalgia activa que abre espacios de libertad. Libertad que no consiste en liberarse de la memoria sino en recordar, en elegir las narrativas del pasado y rehacerlas para estimular la identidad creativa del yo. (The Future 354). A diferencia de la melancolía que se recluye en una torre de conciencia individual, la nostalgia reflexiva mantiene una relación entre la memoria personal y la memoria colectiva que no escapa del tiempo y lugar presentes. Tanto la nostalgia como la actividad del pensamiento implican una forma de distanciamiento y mantienen una relación: “Thinking holds to the coming of what has been, and is remembrance” (Heidegger, “The Thinker as a poet” 10).

En un coloquio que tuvo lugar en el Graduate Center de la ciudad de Nueva York, la autora afirmaba que su “yo” en la poesía leída en ese encuentro era, “un yo al que acudo mediante el “ella” frente a la importancia del yo en ese momento”: “Creo un tú para escaparme del yo” (Lecture on Cuban poetry). Este ella al que se acude nos provee con un vasto archivo de aquellas prácticas de lo que ya no es, sin dejar por ello de abordar el todavía-no de un tú precario. Me refiero a un ella, no en el sentido pronominal del término, sino en la distancia poética que conlleva. En “El Quimbo,” por ejemplo, el recuerdo se remonta a 1960 o 1961— cuando dicha cafetería proveía buenas meriendas y aire acondicionado — pero lo interrumpe lo que vino después, “El trastevere,” que “comenzó bien y se fue convirtiendo en un traste” (147). La foto en la margen izquierda del texto muestra el cartel del Trastevere que ya tampoco es una pizzería. La foto y el título del poema remontan a dos tiempos y a dos momentos del ya-no: la merienda y la comunión por un lado; la pizzería y la gradual decadencia por el otro. Tanto el texto como la foto superponen en una toma dos tiempos del ya-no que no han sido del todo remodelados. Ya no es, como afirma Naomi Lindstrom en su reseña de La foto del invernadero, una primera persona del singular evocando una determinada imagen preservada del pasado (502), sino varias imágenes que se superponen en el presente a partir de un ella. La autora aún no se atreve a remodelar en su memoria este ya-no. Quizás sea un ya-no que siente necesario poder incorporar al futuro, pero todavía no es posible hacerlo. Por lo pronto, a este tiempo del ya-no se le interroga: ¿qué pasó a los cincuenta años de mi vida? “Fugarme, ¿a dónde? ¿Traspasar el granito límite; la añoranza de una vida que ya pasó?” (73). Se lo interroga, pero este ya-no tiene un filtro, el cual reserva para “otra cosa que aún no sucedió” (149). Si pensamos en el filtro de la memoria como el diafragma de una cámara de fotos, el punctum de esta forma de exposición está en las sombras de una apertura baja a la “lucidez del panóptico” (197). El adentro y el afuera requieren una particular forma de exposición a fin de que la foto no salga velada.

aquellas prácticas de lo que ya no es, sin dejar por ello de abordar el todavía-no de un tú precario. Me refiero a un ella, no en el sentido pronominal del término, sino en la distancia poética que conlleva. En “El Quimbo,” por ejemplo, el recuerdo se remonta a 1960 o 1961— cuando dicha cafetería proveía buenas meriendas y aire acondicionado — pero lo interrumpe lo que vino después, “El trastevere,” que “comenzó bien y se fue convirtiendo en un traste” (147). La foto en la margen izquierda del texto muestra el cartel del Trastevere que ya tampoco es una pizzería. La foto y el título del poema remontan a dos tiempos y a dos momentos del ya-no: la merienda y la comunión por un lado; la pizzería y la gradual decadencia por el otro. Tanto el texto como la foto superponen en una toma dos tiempos del ya-no que no han sido del todo remodelados. Ya no es, como afirma Naomi Lindstrom en su reseña de La foto del invernadero, una primera persona del singular evocando una determinada imagen preservada del pasado (502), sino varias imágenes que se superponen en el presente a partir de un ella. La autora aún no se atreve a remodelar en su memoria este ya-no. Quizás sea un ya-no que siente necesario poder incorporar al futuro, pero todavía no es posible hacerlo. Por lo pronto, a este tiempo del ya-no se le interroga: ¿qué pasó a los cincuenta años de mi vida? “Fugarme, ¿a dónde? ¿Traspasar el granito límite; la añoranza de una vida que ya pasó?” (73). Se lo interroga, pero este ya-no tiene un filtro, el cual reserva para “otra cosa que aún no sucedió” (149). Si pensamos en el filtro de la memoria como el diafragma de una cámara de fotos, el punctum de esta forma de exposición está en las sombras de una apertura baja a la “lucidez del panóptico” (197). El adentro y el afuera requieren una particular forma de exposición a fin de que la foto no salga velada.

La relación con el ya-no forma parte de los deseos presentes. Ya no hay caprichos que mantener a través de la venta de objetos valiosos, ni un Fortún que como guardián del archivo arbitre lo que entra, y lo que no, en su casa clandestina de antigüedades. Tampoco esos cines de 5 centavos en donde refrescar el cuerpo y la imaginación. Ese tránsito hacia otro lugar ya no existe; ya no existe ese hogar y refugio. Los tres viejitos de “Cucuruchos” solo pueden retornar al parque sin butaca  ni refrigeración. En un plano menos tangible, algo que tampoco queda ya es esa “ternura bajo la casa en ruinas” de Suite Habana, “eso hoy casi tampoco existe más” (212). El anticuario legitima el pasado con su archivo, los viejitos recuerdan su viaje hacia la imaginación y Fernando Pérez hace un amarre de cariño como protección contra el olvido. A veces el presente emana de un tiempo verbal que parece ‘haber sido,’ tal es el caso cuando en “El club americano” leemos que “en la misma esquina de Prado y Animas ‘estaba’ mi café favorito, el único donde, claro, si está Roberto [...], ‘te puedes’ sentar sin excesos de bulla” (116). Uno puede pensar que ‘estaba’ por que ya no ‘es’ su favorito, sin embargo, la escritora vuelve cada mañana a este lugar que injerta las tres Habanas. El café, como los deseos pasados y presentes, compagina diferentes temporalidades en una. Desde una de las tres mesas, la escritora observa las reventas de piezas de carro y los turistas que van a la piscina, una piscina llena de agua. Agua que por una rondana sube y baja en cubos para los tres sitios encima del café. Tres Habanas, dice la autora, hay en esta esquina: la de su padre, la suya y la “de los que vendrán cuando estos lugares se hayan transformado completamente por el turismo” (117). La escritora de Variedades en una de las tres mesas media entre el ya-no de los carros que necesitan una reparación y el todavía-no de un simbólico turismo que todavía no ha transformado los espacios por los que transita el pensamiento de la autora.

ni refrigeración. En un plano menos tangible, algo que tampoco queda ya es esa “ternura bajo la casa en ruinas” de Suite Habana, “eso hoy casi tampoco existe más” (212). El anticuario legitima el pasado con su archivo, los viejitos recuerdan su viaje hacia la imaginación y Fernando Pérez hace un amarre de cariño como protección contra el olvido. A veces el presente emana de un tiempo verbal que parece ‘haber sido,’ tal es el caso cuando en “El club americano” leemos que “en la misma esquina de Prado y Animas ‘estaba’ mi café favorito, el único donde, claro, si está Roberto [...], ‘te puedes’ sentar sin excesos de bulla” (116). Uno puede pensar que ‘estaba’ por que ya no ‘es’ su favorito, sin embargo, la escritora vuelve cada mañana a este lugar que injerta las tres Habanas. El café, como los deseos pasados y presentes, compagina diferentes temporalidades en una. Desde una de las tres mesas, la escritora observa las reventas de piezas de carro y los turistas que van a la piscina, una piscina llena de agua. Agua que por una rondana sube y baja en cubos para los tres sitios encima del café. Tres Habanas, dice la autora, hay en esta esquina: la de su padre, la suya y la “de los que vendrán cuando estos lugares se hayan transformado completamente por el turismo” (117). La escritora de Variedades en una de las tres mesas media entre el ya-no de los carros que necesitan una reparación y el todavía-no de un simbólico turismo que todavía no ha transformado los espacios por los que transita el pensamiento de la autora.

Svetlana Boym utiliza las categorías de espacio de experiencia y horizonte de expectativas de Koselleck para definir la nostalgia como emoción histórica. Mientras que el espacio de experiencia es la forma en la que se da cuenta de la asimilación del pasado en el presente, el horizonte de expectativas es la forma en la que se piensa acerca del futuro, es el futuro del presente (Koselleck 259). Como emoción histórica, la nostalgia responde a una añoranza de un espacio de experiencia que se va encogiendo cada vez más hasta no calzar con el nuevo horizonte de expectativas. Así, la nostalgia da cuenta de una disyunción entre el presente del pasado asimilado y su reducida capacidad de proyección hacia un presente aún no experimentado. (The Future 10) El pasado y el futuro no son fuerzas opuestas porque pertenecen a diferentes órdenes. Sin embargo, estos órdenes no están dislocados el uno del otro. Boym intenta repensar a la nostalgia no solo dentro del espacio de la experiencia sino también en relación al horizonte de expectativas ya que “fantasies of the past determined by needs of the present have a direct impact on the realities of the future” (XVI). En relación a una mayor o menor interdependencia entre las expectativas y la experiencia, Boym establece dos tipos de nostalgia: una restaurativa y una reflexiva. Mientras que la restaurativa protege la verdad absoluta, la reflexiva cuestiona una única verdad adentrándose en las ambivalencias del añorar y el pertenecer. (XVIII) Koselleck, al igual que Hannah Arendt con su tercera fuerza intenta repensar el espacio del pensamiento que le asignamos al pasado y al futuro en relación al presente. Boym con su nostalgia reflexiva introduce similares preocupaciones en torno a la relación entre la biografía individual (memoria personal) y las biografías de grupos o naciones (memoria colectiva) (XVI).

La nostalgia del retorno a casa, sobrevive en dos lugares cuando los seres queridos viven fuera del espacio de la patria. “Asumir el texto como una casa” (Rodríguez “Como de camino...”) no es para Reina María remitirse a un origen como si fuera un viaje a la semilla o lidiar con el desmantelamiento de una identidad como en “Últimos días de una casa,” sino más bien “una salvación simbólica, una protección.” De la misma manera, “la ciudad que sient[e] como un útero,” concibe un ser: “la ciudad se vuelve un ser, una voz, y la necesito” (Rodríguez “Como de camino...”). La patria está, y no está, en dos lugares al mismo tiempo.

En The Production of Space, HenriLefebvre plantea que “The problematic of space is comprised of questions about mental and social space, about their interconnections, about their links with nature on the one hand and with ‘pure’ form on the other” (413). Tanto el espacio mental como el social son fundamentales para el desarrollo del conocimiento crítico. Por un lado, es imposible hacer objetivas las representaciones o ‘schemata’ elaboradas dentro del espacio mental a partir de ese mismo espacio mental, pero por el otro, “Who can grasp ‘reality’— i.e. social and spatial practice — without starting out from a mental space, without proceeding from the abstract to the concrete? No one” (415). En Variedades el espacio de lo concreto y de lo abstracto se conjuga en una poética que subraya “el paso de un desgaste del conocimiento que nunca se puede fijar (como no se pueden fijar los muros de las casas, los repellos, la confianza)” (Rodríguez “Como de camino...”). Pero, esta atención al desgaste mantiene activo un espacio mental tendiente a significar la práctica social y espacial. En “No corten la lengua de vaca del balcón” Reina María Rodríguez da cuenta de este espacio mental que se intenta salvar del desgaste: “Solo le pido al árbol, [...] que no se me estropee la mente como a ellos, porque en la mente están todavía todos los demás. Ya ni siquiera le pido que regresen, sino que no me los quiten de encima, del recuerdo.” El recuerdo más que la idea es lo que define el espacio mental de referencia en Variedades.

Este espacio mental obedece a lo que Julio Ramos ha denominado una poética del desgaste, “desde la década del noventa tu escritura no ha cesado de explorar el desgaste de las cosas, su agotamiento, su inexorable caída en desuso” (Rodríguez “Como de camino...”). La poética del desgaste de Reina María Rodríguez y las ideas del poeta, escritor y ensayista Antonio José Ponte sobre una política del desgaste en La Habana articulan una mirada especial sobre la ciudad y sobre el cuerpo. La pregunta que moviliza la teoría de Ponte es la de por qué razón el régimen que ha gobernado Cuba durante los últimos cincuenta años ha permitido o provocado tal estado de decaimiento (Birkenmaier, Havana 264). Para responderla, elabora una teoría que conecta antiguas prácticas del siglo XVII con un discurso oficial preocupado por la venidera invasión de Estados Unidos a la isla. Es decir, conecta prácticas en torno a un pasado que no fue con prácticas en torno a una guerra que no fue. La idea de Ponte es que este decaimiento justifica un discurso de resistencia proveniente del régimen revolucionario y justifica su retórica de una ciudad sitiada. Reina María sostiene que, a diferencia de Ponte que organiza y teoriza, ella sufre y consume: “para mí llegar a la idea es muy difícil, carezco de una lógica que me permita seguir hasta el final y no fugarme” (Rodríguez “Como de camino”). Ponte ve en La Habana un simulacro de ciudad invadida; Reina María consume la ciudad que la invade. La nostalgia le permite a Reina María establecer un espacio a partir del consumo de lo que sufre, la imposibilidad de armar algo construye las conversaciones urbanas entre el yo y los objetos.

noventa tu escritura no ha cesado de explorar el desgaste de las cosas, su agotamiento, su inexorable caída en desuso” (Rodríguez “Como de camino...”). La poética del desgaste de Reina María Rodríguez y las ideas del poeta, escritor y ensayista Antonio José Ponte sobre una política del desgaste en La Habana articulan una mirada especial sobre la ciudad y sobre el cuerpo. La pregunta que moviliza la teoría de Ponte es la de por qué razón el régimen que ha gobernado Cuba durante los últimos cincuenta años ha permitido o provocado tal estado de decaimiento (Birkenmaier, Havana 264). Para responderla, elabora una teoría que conecta antiguas prácticas del siglo XVII con un discurso oficial preocupado por la venidera invasión de Estados Unidos a la isla. Es decir, conecta prácticas en torno a un pasado que no fue con prácticas en torno a una guerra que no fue. La idea de Ponte es que este decaimiento justifica un discurso de resistencia proveniente del régimen revolucionario y justifica su retórica de una ciudad sitiada. Reina María sostiene que, a diferencia de Ponte que organiza y teoriza, ella sufre y consume: “para mí llegar a la idea es muy difícil, carezco de una lógica que me permita seguir hasta el final y no fugarme” (Rodríguez “Como de camino”). Ponte ve en La Habana un simulacro de ciudad invadida; Reina María consume la ciudad que la invade. La nostalgia le permite a Reina María establecer un espacio a partir del consumo de lo que sufre, la imposibilidad de armar algo construye las conversaciones urbanas entre el yo y los objetos.

Una de las disyuntivas en torno a la novela Rings of Saturn que se planteaba en el ensayo audiovisual Patience (After Sebald) (2011) era si hacer la peregrinación acercaba o no al lector a la experiencia de G.W. Sebald. Algunos testimonios e intervenciones abogaban por localizar en el mapa todos los lugares nombrados; otros, por el contrario, afirmaban que el espacio físico nada nos puede decir del espacio mental del “biographer that walks his subject.” Si bien casi cada página en Rings of Saturn tiene un lugar que es identificable en un mapa, las asociaciones que el camino genera operan en otro terreno; forman parte de una estrategia que es un movimiento de la memoria. Es posible generar un mapa conceptual y así observar un cierto devenir, más tristeza, por ejemplo, pero si se desliga este mapa conceptual del caminar en “the feeling of a catastrophe that cannot be located” este pierde su relación con el cuerpo. En este ensayo, el escritor Robert MacFarlane, señalaba que mientras la tradición inglesa y europea asocia el caminar con un ejercicio de recuperación, la noción americana esta más asociada con el descubrimiento. No importa saber si Variedades de Galiano pertenece a una tradición o ambas. Lo sugerente es que las asociaciones que el caminar convoca pueden ser insertadas en un espacio de experiencia o en un horizonte de expectativas dependiendo de su relación con lo invisible. Como afirma Michel De Certeau:

La memoria mediatiza las transformaciones espaciales. Con el método del “momento oportuno” (griego, kairos), produce una ruptura instauradora. Su extrañeza hace posible una transgresión de la ley del lugar. Salida de sus insondables y móviles secretos, una “jugada” modifica el orden local. La finalidad de la serie apunta por tanto hacia una operación que transforma la organización visible. Pero este cambio tiene como condición los recursos invisibles de un tiempo que obedece a otras leyes y que, por sorpresa, arrebata alguna cosa a la distribución propietaria del espacio. (95)

Si trazáramos los espacios de lo invisible en Variedades, podríamos observar que se organizan en torno a las aspiraciones, la felicidad, el padre, el pasado de los lugares... La memoria mediatiza el espacio de la calle Galiano que va del Malecón al parque Fe y a ratos se desvía hacia el convento. Este es un espacio en donde los lugares cambian y el éxodo de su gente empobrece la historia oral ‘recuperable’ y ‘descubrible’ en torno a estos lugares.

Para el fotógrafo y escultor urbano Richard Wentworth hay algo que tiene que ver con la experiencia de la ciudad que ninguna cantidad de crónica, cine o fotografía puede hacer accesible (Borden 404). El placer de la calle se debe al hecho de que está fuera de control. Para Wentworth, la relación con lo urbano es “like owning a cat: a half-wild furry thing, it’s a kind of game with nature, it’s a proposition about things beyond one’s immediate control” (404). En el caso de Reina María, la experiencia, además de poseer un tipo de relación impredecible, se constituye en el mismo cuerpo de la impredecibilidad: “the female body experiences a ‘tormented womb’ that is likened to a frustrated longing to produce a sustainable future for her city” (Mosby en Lambright 173). La estrategia solo se deja vislumbrar si no desvinculamos los movimientos [entre los espacios] mentales de los movimientos entre los espacios físico/sociales.

Siguiendo a Bajtín, Rita De Grandis comenta que mientras las loas y los panegíricos expulsan las formas de lo íntimo por ser su cronotopo el ágora, el cronotopo de la autobiografía es individual y privado (De Grandis 497). Las loas que Simónides cantaba en aquel banquete obedecían a una biografía cuyo cronotopo era el ágora — lugar de encuentro en la ciudad en el que se teje la subjetividad nacional — pero la catástrofe del derrumbe, introduce en la memoria una autorreferencia que acude a lo privado e individual en relación a un pasado de interés mutuo. Lo invisible, como el silencio, marca el ritmo de un espacio con cuerpo. El cuerpo distribuye el espacio de la memoria.

Siguiendo a Bajtín, Rita De Grandis comenta que mientras las loas y los panegíricos expulsan las formas de lo íntimo por ser su cronotopo el ágora, el cronotopo de la autobiografía es individual y privado (De Grandis 497). Las loas que Simónides cantaba en aquel banquete obedecían a una biografía cuyo cronotopo era el ágora — lugar de encuentro en la ciudad en el que se teje la subjetividad nacional — pero la catástrofe del derrumbe, introduce en la memoria una autorreferencia que acude a lo privado e individual en relación a un pasado de interés mutuo. Lo invisible, como el silencio, marca el ritmo de un espacio con cuerpo. El cuerpo distribuye el espacio de la memoria.

En Variedades de Galianoel topoi físico y retórico desde donde se desarrolla la figuración del yo de Reina María Rodríguez es muy particular. Como tantos otros, Reina María tiene acceso a lugares que la mayoría de los cubanos no puede visitar, pero a diferencia de la mayoría de estos tantos otros, la autora reflexiona sobre este límite de la singularidad. “La singularidad remite a un cada uno o un cada cual en un constante devenir plural que no puede reducirse al todo, y en un devenir singular que no puede reducirse al individuo” (Duchesne-Winter 15). Mediada por un ego pensante que no se sustrae de la línea de batalla entre estas dos fuerzas de tiempo, esta reflexión sobre la irreductibilidad de lo singular es lo que apuesta por una apertura al devenir.

La voz poética de Variedades concibe la escritura como una restitución de algo que no son los mitos nacionales que otrora necesitaran los origenistas, pero que comparte algunas de sus ansiedades. Para Lezama Lima y algunos escritores de Orígenes el mito que faltaba en la Cuba republicana no era de origen como en el siglo XIX, sino más bien de destino. Este destino era postulado en términos de devenir por Lydia Cabrera y Fernando Ortiz para reafirmar el carácter de sustancia activa de esta necesidad (Tumbas sin sosiego 58), a diferencia de Lezama Lima que privilegiaba una teleología redentora dentro de la tradición católica. Si bien la archiescritura de Variedades de Galiano probablemente no esté siendo concebida como una restitución de mitos nacionales, la dimensión temporal de la misma presenta ansiedades afines al devenir postulado por Lydia Cabrera y Fernando Ortiz. Por un lado la ansiedad es similar porque busca dar una sustancia activa al presente. Pero por el otro, la ansiedad del mito no es la ansiedad por rescatar o implementar un mito en el devenir nacional, sino que es la ansiedad de que sea un mito el responsable de un devenir precario. El malestar no se supera mediante el mito, sino que se explica.

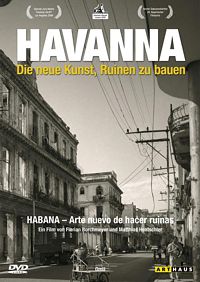

Del mito de la revolución se pasa al mito de la guerra que no fue. De la literatura de la revolución se pasa entonces a la literatura de la vieja Habana (Birkenmaier “Cabrera Infante...” 230). Originalmente la vieja Habana formó parte de un espacio que Fidel Castro y su gobierno veían como un enclave de la burguesía. Los paisajes de la literatura de la revolución ponían el énfasis en la realidad no urbana asociada con el vigor del trabajo comunal. Como el régimen revolucionario hubo de utilizar los edificios administrativos del pasado gobierno, el nuevo discurso tendía a centrarse en un discurso de resistencia basado en una re-ocupación de lo urbano y en la disolución de un espacio. Se observa y rememora esta re-utilización en el modelo de la ciudad de la Habana. El mismo, a diferencia de otros modelos, no presenta los colores de las fachadas actuales de los edificios, sino que los clasifica por tiempo de construcción. En el modelo de la ciudad de La Habana, uno de los modelos más grandes del mundo, se pueden observar los diferentes tiempos que coexisten: marrón para la época colonial, ocre para el periodo republicano y marfil para la nueva era revolucionaria. Entre un 80 y un 88% de la ciudad es ocre, de pasado republicano. (Birkenmaier, Havana 262) El discurso de renovación y resistencia de la revolución que tendía a atribuir el problema de la pobreza a un pasado republicano comienza a relacionarse con la ciudad de manera distinta cuando se percibe con mayor claridad que lo que ha aterrizado en territorio cubano no son las tropas estadounidenses sino el periodo especial.

Las medidas que toma el gobierno para aliviar la crisis financiera buscan estimular el turismo, y así La Habana se posiciona otra vez en un lugar central enfatizando una vuelta al pasado pre-revolucionario, con sus autos de los 40’s, el son y demás (Birkenmaier, Havana 26). En medio de todas las carencias del período especial, surgió la tarea de proteger y dar valor al patrimonio de La Habana como lugar de una conciencia colectiva (191). La Habana Vieja, cuyo puerto había sido denominado patrimonio de la humanidad en 1982, pasa a equipararse con la nación entera y comienza un proceso de rectificación que consistió en estimular la mudanza hacia los asentamientos poblacionales de la periferia, tales como Alamar. El desarrollo de los asentamientos poblacionales periféricos, irónicamente, contribuyó a consolidar a Centro-Habana como un enclave burgués (190). Lo que Jorge Fornet ha dado en llamar una retórica de la demolición substituye a comienzos de los 90’s una retórica cuyo componente esencial era “el torso vigoroso de la nación.” La presencia de esta retórica de la demolición, es de acuerdo con Jorge Fornet, notable en el cine, la fotografía y sobre todo en la narrativa (28).

retórica cuyo componente esencial era “el torso vigoroso de la nación.” La presencia de esta retórica de la demolición, es de acuerdo con Jorge Fornet, notable en el cine, la fotografía y sobre todo en la narrativa (28).

Una de las películas que exploran y reflexionan sobre las bases de esta retórica de la demolición es Habana: Arte nuevo de hacer ruinas (2006) dirigida por Florian Borchmeyer y Matthias Hentschler. Habana: Arte nuevo muestra la realidad de las personas que viven en los edificios semidestruidos de La Habana. En dicho film Antonio José Ponte afirma que a La Habana se la está dejando caer en una especie de arte de hacer ruinas que emula aquella práctica del siglo XVII en la cual los señores producían en sus palacios un pasado que no fue. El pasado que no fue, la invasión que no ocurrió, es la otra cara del recuerdo, un olvido inolvidable. El mito de la guerra que no fue es la explicación de la performance de la precariedad que Fidel ejerce sobre La Habana. Ante la carencia, una temporalidad avanza hacia el mito y la otra busca su exorcismo.

Reina María afirma que hay dos momentos en los que escribe: el de la esperanza y el de la desilusión. Y va de uno al otro en el mismo texto alternándolos. (Rodríguez “Como de camino...”) La nostalgia constituye una “poética del desgaste del conocimiento que no se puede fijar” (Rodríguez “Como de camino...”), mediada por la desilusión y la esperanza mantiene en el presente el pasado que no fue y el devenir que todavía no es. La nostalgia es una tercera fuerza “que permite analizar poéticamente nuestro estado interior con respecto al tiempo” (Arendt The Life 202). Si las ansiedades de mito del siglo pasado permiten analizar políticamente el estado nacional y su temporalidad, la nostalgia en Variedades ayuda a comprender la estrategia de una política [de] poética autónoma que se ejerce en el presente. El “montaje poético” (Dykstra, Kristin) sigue una política propia.

En la sección “Aluros de plata” Reina María expresa que Variedades es un texto de su mapa cotidiano donde “busco a través de caminatas habituales, la relación entre ficción y realidad, y viceversa” (193). La sección “Aluros de plata” es un texto escrito por separado que la autora a veces no incluye en Variedades (conversación personal). En la edición con la que he trabajado—Letras Cubanas 2008—está incluido y es por eso que me interesé por su aparente diferencia con el resto de los poemas. En este ensayo encontramos una gran cantidad de material que podría ser considerado de índole meta-reflexiva. La reflexión se da en torno al texto propio y a las fotos de otras fotógrafas, pero sobre las fotografías incluidas en el libro editado en Cuba en 2008—la edición mexicana (2007) no tiene fotos—no se reflexiona. El fotógrafo amateur responsable de las fotos no figura en la figuración de un yo que “todo lo que ha querido es fotografiar y revelar” (193). Al mismo tiempo, la reflexión sobre las fotógrafas mujeres parece ser una reflexión sobre la labor de escritura propia: “estas fotógrafas trabajan con su arma única: los cuerpos mentales [...] alguna ficción (religiosa o estética) que las libere a través de una combinación lírica y retórica del peso de otras represiones” (194). “Ellas no pretenden seducir sino cuestionar los aprendizajes y mitos de la seducción al por mayor, de la seducción ideológica (de cualquier especie), y sacar partido de la escasez superada con elementos frágiles y líricos de todos los días” (196). “Refrendan con nostalgia [...] ¡el mundo afuera! para injertar en el mundo adentro [...] un deseo trastocado (y retocado), lo que pudiéramos llamar el keiros del deseo, el ‘buen momento’ donde se apela a la felicidad (interior-exterior y viceversa), a la realidad imaginada y asimilada en el otro, en aquello” (197). Hay una especie de autoconciencia exiliada que combina una semántica del exilio con una especie de insilio. El punctum “es una herida a la distancia donde comprometer la ambivalencia del tiempo: adentro-afuera; plenitud-deterioro; alegría-pesar...” (197).

El archivo que mantiene abierto la nostalgia en Variedades de Galiano no solo acumula una potencial capacidad alegórica de mensajes políticos (Rojas Tumbas 457), también mantiene en circulación los espacios y las relaciones del espacio real e ideal. El archivo que mantiene abierto la nostalgia almacena “contra las consignas baratas que vemos por doquier, gestos que ponen a prueba el poco valor o valor tangencial dado a los acontecimientos” (196). Los espacios del espacio real e ideal se mantienen en circulación en parte a través de una carga de alegorías neutralizadas. Palabras como “desactivados” o “la guerra que no fue” que poseen una connotación política evidente se injertan en una lírica que diluye toda connotación de uso político. En “Algo distinto en la vida,” “el sonido avanza recordando una guerra que no ha sucedido o tal vez sí” “Perder la perspectiva de una existencia real, de un pasado. Es un ataque” (103). En “Desactivados” leemos acerca de “bancos llenos de hombres y mujeres desactivados, prácticamente inútiles para tareas que antes realizaron con ahínco” (83). Hay una cierta neutralización de términos de elevada connotación política pero estos términos no dejan de archivarse a partir de una poética que conjuga los espacios reales con los ideales.

“La cancelación del horizonte de expectativas que la crisis cubana genera, dentro y fuera de la isla, es, por demás, una forma sutil de suspender energías críticas asociadas a la experiencia de la realidad y del tiempo por parte de los ciudadanos” (Rojas, La máquina219). Ante este reducido panorama, el espacio de la experiencia se ve privilegiado en la crítica. Dentro del espacio de experiencia, la nostalgia es entonces una “superación del presente. Incluso, en la forma de arrepentimiento que toma un carácter dinámico: desea forzar el pasado, intervenir con carácter retroactivo, protestar contra lo irreversible” (Cioran en Sebald Natural 161). Sin embargo, no solo la irreversibilidad está en juego sino también la precariedad. En relación a la ciudad y los archivos — del Comité de Defensa de la Revolución—, Ponte plantea que es inútil quedarse en la predicción binaria de si la gente se volcará a la virtud del olvido o a las heridas del recuerdo. (Birkenmaier, Havana 269) Según Ponte, el futuro de La Habana deberá atender no solo a lo ruinoso de sus edificios sino al lado despiadado de lo humano; dos tareas serán necesarias en el futuro: reconstruir la ciudad, y reconstruir la vida de sus ciudadanos. (269) Intervenir en el pasado implica intervenir en el acercamiento crítico hacia el futuro. Andreas Huyssen coincide con Svetlana Boym al pronunciarse en contra de una crítica política que adjudica a la nostalgia un carácter regresivo, pero plantea que algo más que el futuro de la nostalgia está en riesgo (20). Para Huyssen, no solo el arte de la memoria está en juego, sino el hecho mismo de que esta memoria pueda plantear un futuro en que lo que entraba en consideración en el discurso de la autenticidad, ahora ya extinguido o en peligro de extinción, no deje de ser materia de reflexión. Entre los estorbos de la memoria y los escombros del pasado, esta idea de la nostalgia como regresiva sigue siendo motivo de discusión. En la página web del Diario de Cuba, los comentarios dejados en torno al artículo “ALPHA 66: Indagación del choteo” de Miguel Fernández-Díaz hablan de dos posturas en torno a la nostalgia. Un comentario afirma que “La nostalgia en la vida es un estorbo. En el plano literario sí es muy útil para recrear ideas, trasladar emociones, pero en lo práctico, y todavía más en lo político, es un estorbo” y otro, junto con la mayoría de los comentarios en la página, afirma que “Este artículo es una falta de respeto y consideración a los combatientes por la libertad. Alpha 66 es gloria del exilio” (4). Está claro que “recrear ideas y trasladar emociones” es parte integral de una intimidad mediada que trasciende lo literario en la política y en el mercado. Este presente imaginado que solo puede ser aprehendido en su desgaste (Huyssen 12) es quizás

“La cancelación del horizonte de expectativas que la crisis cubana genera, dentro y fuera de la isla, es, por demás, una forma sutil de suspender energías críticas asociadas a la experiencia de la realidad y del tiempo por parte de los ciudadanos” (Rojas, La máquina219). Ante este reducido panorama, el espacio de la experiencia se ve privilegiado en la crítica. Dentro del espacio de experiencia, la nostalgia es entonces una “superación del presente. Incluso, en la forma de arrepentimiento que toma un carácter dinámico: desea forzar el pasado, intervenir con carácter retroactivo, protestar contra lo irreversible” (Cioran en Sebald Natural 161). Sin embargo, no solo la irreversibilidad está en juego sino también la precariedad. En relación a la ciudad y los archivos — del Comité de Defensa de la Revolución—, Ponte plantea que es inútil quedarse en la predicción binaria de si la gente se volcará a la virtud del olvido o a las heridas del recuerdo. (Birkenmaier, Havana 269) Según Ponte, el futuro de La Habana deberá atender no solo a lo ruinoso de sus edificios sino al lado despiadado de lo humano; dos tareas serán necesarias en el futuro: reconstruir la ciudad, y reconstruir la vida de sus ciudadanos. (269) Intervenir en el pasado implica intervenir en el acercamiento crítico hacia el futuro. Andreas Huyssen coincide con Svetlana Boym al pronunciarse en contra de una crítica política que adjudica a la nostalgia un carácter regresivo, pero plantea que algo más que el futuro de la nostalgia está en riesgo (20). Para Huyssen, no solo el arte de la memoria está en juego, sino el hecho mismo de que esta memoria pueda plantear un futuro en que lo que entraba en consideración en el discurso de la autenticidad, ahora ya extinguido o en peligro de extinción, no deje de ser materia de reflexión. Entre los estorbos de la memoria y los escombros del pasado, esta idea de la nostalgia como regresiva sigue siendo motivo de discusión. En la página web del Diario de Cuba, los comentarios dejados en torno al artículo “ALPHA 66: Indagación del choteo” de Miguel Fernández-Díaz hablan de dos posturas en torno a la nostalgia. Un comentario afirma que “La nostalgia en la vida es un estorbo. En el plano literario sí es muy útil para recrear ideas, trasladar emociones, pero en lo práctico, y todavía más en lo político, es un estorbo” y otro, junto con la mayoría de los comentarios en la página, afirma que “Este artículo es una falta de respeto y consideración a los combatientes por la libertad. Alpha 66 es gloria del exilio” (4). Está claro que “recrear ideas y trasladar emociones” es parte integral de una intimidad mediada que trasciende lo literario en la política y en el mercado. Este presente imaginado que solo puede ser aprehendido en su desgaste (Huyssen 12) es quizás un espacio del pensamiento en el que mantener las energías críticas.

un espacio del pensamiento en el que mantener las energías críticas.

Mientras que “La vida precaria caracteriza a aquellas vidas que no están cualificadas como reconocibles, legibles o dignas de despertar sentimiento,” la performatividad tiene que ver con aquella vida que vale la pena proteger, con “quien” puede ser producido como sujeto reconocible” (Butler 335). El espacio de Variedades de Galiano tiene su “meollo” en “todo lo que va sobrando o está a punto de echarse a perder en las tiendas en divisas” (151). Todo aquello en sus últimos respiros de performatividad pasa por este espacio del pensamiento. En Variedades de Galiano el tiempo y la vivacidad son conjurados en medio de espacios precarios por una memoria tan activa como creativa. Así, el pensamiento pasional es una especie de tercera fuerza que al igual que la nostalgia de Boym no se desentiende del mundo de las apariencias. (Boym Another Freedom 25) La creatividad, como sugiere Collazos, es concebida como una especie de desembarazo de todo aquello que preña al escritor (citado en Franco 99 [énfasis mío]). A partir de “La mente como útero que encierra también al cuerpo, y el cuerpo como ciudad que a la vez quiere abrirse para encontrar otro territorio mental y cultural” (Variedades 193), Reina Maríaaporta metáforas y analogías que atinan a realizar una descolonización cultural. De esta manera, Variedades constituye un archivo de los límites de singularidad que median la precariedad y la performatividad en La Habana Vieja. En Variedades de Galiano la nostalgia es una metáfora viva a punto de ser resignificada, y actúa como un archivo para una potencial traducción cultural que produzca alianzas en las diferencias.

Y no había nadie

Y no había conmigo

¿Entonces?

Entonces.

Obras citadas

Arendt, Hannah. The Life of the Mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978. Print.

Artaud, Antonin. Textos. Trad. Alejandra Pizarnik [Barcelona]: Debolsillo, 2000. Print.

Birkenmaier, Anke. “Cabrera Infante y la (nueva) novela urbana” en Revista Encuentro, núm. 53/54, verano/otoño 2009: 230-35. Print.

Birkenmaier, Anke, and Esther K. Whitfield. Havana Beyond the Ruins: CulturalMappings After 1989. Durham, NC: Duke University Press, 2011. Print.

Borden, Iain. The Unknown City: Contesting Architecture and Social Space. Cambridge, Mass: MIT Press, 2002. Print.

Boym, Svetlana. Another Freedom: The Alternative History of an Idea. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2010. Print.

---. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001. Print.

Butler, Judith. “Performatividad, precariedad y políticas sexuales.” Revista de Antropología Iberoamericana 4.3, 2009: 321-336. Print

Certeau, Michel , Alejandro Pescador, and Luce Giard. La invención de lo cotidiano: I. México: Universidad Iberoamericana, departamento de historia, 1996. Print.

De Grandis, Rita. “Introducción” Revista Iberoamericana, Vol. LXXVIII, Núm. 240, Julio-Septiembre 2012: 493-518. Print

Duchesne Winter, Juan. Comunismo literario y teorías deseantes: inscripcioneslatinoamericanas. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh: La Paz, Bolivia: Plural Editores, 2009. Print.

Dykstra, Kristin. "'A just image': poetic montage and Cuba's special period in La foto del invernadero." Mosaic [Winnipeg] 41.2 (2008): 55+. Literature Resource Center. Web. 30 Aug. 2012.

Fernández-Díaz, Miguel. "ALPHA 66: Indagación del choteo." Diario de Cuba 29 de sept. de 2011. Web. 20 de abril, 2012.

Franco, Jean. The Decline and Fall of the Lettered City: Latin America in the Cold War. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002. Print.

Habana- Arte nuevo de hacer ruinas. Dir. Borchmeyer, Florian, and Matthias Hentschler. Berlin: Raros media, 2007.

Heidegger, Martin. Poetry, Language, Thought. New York: Harper & Row, 1971. Print.

Huyssen, Andreas. "Nostalgia for Ruins." Grey Room. 23, 2006: 6-21. Print.

Koselleck, Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. New York: Columbia University Press, 2004. Print.

Lambright, Anne, and Elisabeth Guerrero. Unfolding the City. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007. Print.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Oxford, OX, UK: Blackwell, 1991. Print.

Lindstrom, Naomi. "World Literature in Review: Spanish." Rev. of La foto del invernadero. World Literature Today 73.3 (Summer 1999): 502-503. Print.

Patience (after Sebald). Dir. Grant Gee. S.l.: SODA, 2012.

Pérez, Firmat G. Cincuenta Lecciones De Exilio Y Desexilio. Miami: Ediciones Universal, 2000. Print.

Rodríguez, Reina María. Entrevista de Ramos, Julio, N. Rodríguez, y F. Morán. "Como de camino hacia un parque: conversando con Reina María Rodríguez." La Habana Elegante. Fall-Winter 2010. Web. 20 de abril, 2012.

---. Entrevista personal. L.V. Sández. 30 de marzo, 2012.

---. "Laguna de los nenúfares." Diario de Cuba 16 de enero de 2012. Web. 30 de abril, 2012.

---. “Lecture on Cuban poetry of 80's, 90's and 2000: Three generations." The Graduate Center-CUNY. Nueva York. 30 de marzo, 2012.

---."No corten la lengua de vaca del balcón." Diario de Cuba 31 de dic. de 2011. Web 30 de abril, 2012.

---. Variedades De Galiano. La Habana, Cuba: Editorial Letras Cubanas, 2008. Print.

Rojas, Rafael. La máquina del olvido: mito, historia y poder en Cuba. Taurus, 2012. Print.

---. La isla sin fin: contribución a la crítica del nacionalismo cubano. Miami, Fla.: Ediciones Universal, 1998. Print.

---. Tumbas sin sosiego: revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano. Barcelona: Editorial Anagrama, 2006. Print.

Sebald, W G, and Anthea Bell. On the Natural History of Destruction. New York: Random House Adult Trade Publishing Group, 2004. Print.