La hermana y las sombras tras la puerta: sobre las relaciones literarias y familiares entre Luisa Pérez de Zambrana y Julia Pérez Montes de Oca

Félix Ernesto Chávez López(1)

La segunda generación de románticos cubanos, y en especial, la de escritoras, conoce un buen número de éstas últimas que construyeron su reputación en tertulias y publicaciones periódicas. No todas consiguieron publicar volúmenes de poesía, género al que estaban tradicionalmente destinadas, pues se prestaba mejor para las “efusiones sentimentales” atribuidas a su sexo. Luisa Pérez de Zambrana (1835?-1922), por su parte, abrió la senda a muchas de las jóvenes escritoras en la zona oriental de Cuba: muchachas que, animadas por el ejemplo de su halagada contemporánea, fueron admitidas en periódicos regionales, a pesar de sus orígenes humildes, como es el caso de la malograda Adelaida del Mármol, íntima amiga y contemporánea de Luisa.

La segunda generación de románticos cubanos, y en especial, la de escritoras, conoce un buen número de éstas últimas que construyeron su reputación en tertulias y publicaciones periódicas. No todas consiguieron publicar volúmenes de poesía, género al que estaban tradicionalmente destinadas, pues se prestaba mejor para las “efusiones sentimentales” atribuidas a su sexo. Luisa Pérez de Zambrana (1835?-1922), por su parte, abrió la senda a muchas de las jóvenes escritoras en la zona oriental de Cuba: muchachas que, animadas por el ejemplo de su halagada contemporánea, fueron admitidas en periódicos regionales, a pesar de sus orígenes humildes, como es el caso de la malograda Adelaida del Mármol, íntima amiga y contemporánea de Luisa.

Sin embargo, la otra figura femenina importante de esta segunda generación de románticos fue la hermana de Luisa, Julia Pérez Montes de Oca (1839-1875). Julia, como Luisa, aparece representada en el moderno mural de la calle Obrapía, en la tapia de la casa del marqués de Arcos, antigua sede del que fuera el Liceo Artístico y Literario de La Habana, junto a figuras emblemáticas de la cultura nacional del XIX. Como su hermana, ha sufrido un cierto (y quizás aún más grave) olvido en los estudios literarios, a pesar del rescate que supuso el estudio que le dedicara Octavio Smith en la edición de su Poesía, de 1981. Quiero acercarme a la construcción de las relaciones fraternales entre Luisa y sus hermanos, fundamentalmente con Candelaria (Candita) y Julia Pérez Montes de Oca, y cómo desde sus poemas, Luisa Pérez genera una autorrepresentación como hermana, que vincula literariamente los destinos y la recepción de los textos (de Luisa y de Julia, principalmente).

románticos fue la hermana de Luisa, Julia Pérez Montes de Oca (1839-1875). Julia, como Luisa, aparece representada en el moderno mural de la calle Obrapía, en la tapia de la casa del marqués de Arcos, antigua sede del que fuera el Liceo Artístico y Literario de La Habana, junto a figuras emblemáticas de la cultura nacional del XIX. Como su hermana, ha sufrido un cierto (y quizás aún más grave) olvido en los estudios literarios, a pesar del rescate que supuso el estudio que le dedicara Octavio Smith en la edición de su Poesía, de 1981. Quiero acercarme a la construcción de las relaciones fraternales entre Luisa y sus hermanos, fundamentalmente con Candelaria (Candita) y Julia Pérez Montes de Oca, y cómo desde sus poemas, Luisa Pérez genera una autorrepresentación como hermana, que vincula literariamente los destinos y la recepción de los textos (de Luisa y de Julia, principalmente).

1. 1. “No llores, Julia mía”

Durante muchos años se pensó que Julia Pérez Montes de Oca había nacido en 1841, pues así lo consigna la edición póstuma de su Poesía completa publicada en 1887. Lo cierto es que fue la quinta hija del matrimonio entre José Joaquín Pérez y Justa Germana Montes de Oca, y nació en Melgarejo, en 1839, aunque fue en la iglesia de Dolores, en Santiago de Cuba. Al igual que sus hermanas y hermano, Julia crece en la finca familiar, en la “casita blanca” rodeada de la misma naturaleza insular del Oriente cubano. Al igual que Luisa, padece todos y cada uno de los eventos que golpean a la familia desde 1852: la muerte del padre, la mudanza a Santiago de Cuba, la residencia en San Basilio; y más tarde, cuando Luisa se casa con Ramón Zambrana, emigra a La Habana días después, en diciembre de 1858, acompañando a su madre y a su hermano Joaquín (Smith, 9).

Durante muchos años se pensó que Julia Pérez Montes de Oca había nacido en 1841, pues así lo consigna la edición póstuma de su Poesía completa publicada en 1887. Lo cierto es que fue la quinta hija del matrimonio entre José Joaquín Pérez y Justa Germana Montes de Oca, y nació en Melgarejo, en 1839, aunque fue en la iglesia de Dolores, en Santiago de Cuba. Al igual que sus hermanas y hermano, Julia crece en la finca familiar, en la “casita blanca” rodeada de la misma naturaleza insular del Oriente cubano. Al igual que Luisa, padece todos y cada uno de los eventos que golpean a la familia desde 1852: la muerte del padre, la mudanza a Santiago de Cuba, la residencia en San Basilio; y más tarde, cuando Luisa se casa con Ramón Zambrana, emigra a La Habana días después, en diciembre de 1858, acompañando a su madre y a su hermano Joaquín (Smith, 9).

Ya en La Habana, tanto Julia Pérez Montes de Oca, como Luisa, fueron centro de atención en los más distinguidos y elegantes salones habaneros, en las tertulias de la familia Zambrana, y en las de Rafael María de Mendive o de Nicolás Azcárate, ganándose el respeto y la reverencia de los más exigentes intelectuales de su tiempo. No obstante el talento de la jovencita, a quien Ramón y Luisa tratarían prácticamente con el afecto de una hija,(2) no se conoce que haya publicado ningún texto durante su estancia en Santiago de Cuba.(3)

Sin embargo, hay un poema aparecido el 19 de junio de 1859 en El Kaleidoscopio – periódico dirigido por Ramón Zambrana –, que, en principio, es el primero que se conoce de Julia Pérez. Lo interesante del caso es que la tradición apunta que el poema alude a un momento de la infancia de la poeta en Santiago de Cuba, pues aparece fechado en diciembre de 1853; y este mismo texto, titulado “A mi sinsonte,” parece ser el que da origen a la respuesta de su hermana Luisa, titulada “A Julia, en la fuga de su sinsonte” (que apareció primero que el de Julia, en la edición de 1857 de la poesía de Luisa Pérez). Si los datos son ciertos, Julia tendría entonces catorce años de edad al escribir este poema, de una sencillez y frescura meritorias en una niña de natural talento y con apenas instrucción:

Bello sinsonte

de alas de plata,

ya tu voz grata

no escucharé:

Ya tus hechizos,

pájaro amado,

de mi apartado,

no miraré.

[…]

Disfruta ingrato

entre verdores

de tiernas flores

el suave olor.

Corre a la fuente

riza tus plumas

en las espumas

de albo color.(4)

En los versos de “A mi sinsonte,” el sujeto poético ve la fuga del sinsonte como señal de ingratitud, en un acto de egoísmo que será reprendido por su hermana Luisa en su poema. En “A mi sinsonte,” el sujeto poético lo llama “ingrato,” casi como José Jacinto Milanés llama a su tórtola cuando ésta se fuga en “La fuga de la tórtola,” poema de 1840.

“La fuga de la tórtola,” de Milanés, verifica el lamento del sujeto hacia el ave ingrata (su “confidenta,” a quien trata cariñosamente, con “un beso ahora y otro después”) que se le ha escapado, aunque esa reclamación de libertad pueda ser finalmente comprendida. Si Milanés llama a su tórtola “cimarronzuela,” Julia será – en su furia adolescente(5) - más severa y nostálgica y algo menos comprensiva con su sinsonte: lo llama “cruel,” “ingrato,” “pájaro infiel,” pero inmediatamente emana el cariño y lo convida a volar donde sus padres, en la libertad del paisaje. Todas las acusaciones se mezclan con el tratamiento afectivo: “pájaro amado,” “bello y querido,” y Julia se asume como aquella que “roba” una felicidad al retener al ave. Este sentido de la posesión que muestra Julia en “A mi sinsonte,” encuentra un regaño cariñoso en la actitud de Luisa en su poema “A Julia, en la fuga de su sinsonte:”

No llores, Julia mía,

el pájaro canoro que has perdido,

que por la selva umbría

busca el paterno y delicioso nido.¿Por qué, al mirar sus giros

alzas llorando tus pueriles manos?

¿por qué tantos suspiros

mandas en alas de los aires vanos?[…]

Acuérdate, ángel mío,

que huérfano y cautivo por tu gusto,

con tormento sombrío

lloró algún tiempo tu rigor injusto.Detén, detén el lloro

de infantil sentimiento que derramas,

que su piquito de oro

vendrá a cantarte en las vecinas ramas.

Y no más, Julia mía,

deplores el sinsonte que has perdido,

que por la selva umbría

busca el paterno y delicioso nido. (Poesías Completas, 29-30).

Las palabras de Luisa son recomendaciones de conducta para su hermana, de “alma sensible.” Al tiempo que describe la actitud de la niña, le ofrece un modelo de comportamiento – no ya sólo femenino – sino de la moral cristiana, diciéndole como consuelo que el ave en libertad regresará a cantarle. La propia naturaleza moralizante del poema viene enfatizada con las cursivas originales; he ahí la moraleja: “nunca… quieras a nadie esclavo u oprimido,” le dice la hermana (Pérez de Zambrana, Poesías Completas: 29-30). Como detalle curioso, podríamos añadir que en febrero de 1856 Luisa escribe un poema titulado “El rapto de mi tortolita,” donde vuelve a recriminar a quien le roba la libertad al ave (recriminación esta vez dirigida al raptor “osado,” “infame,” de “crueldad impía”).

Aunque parezca increíble, esta es la única composición que encontramos de Luisa dedicada a su hermana Julia. Bien es cierto que la actitud que siempre tuvo Luisa Pérez hacia Julia fue de carácter maternal más que fraternal; todo lo contrario a lo que ocurre de Luisa para con su hermana Candelaria, a quien probablemente – y por la cercanía en edad – considerara su mejor amiga. No obstante, Luisa empezó a ejercer su mecenazgo con su hermana menor, a la que llevó de la mano, al incorporarse ambas a la sociedad literaria e intelectual habanera, incentivado este interés también por Ramón.

Aunque parezca increíble, esta es la única composición que encontramos de Luisa dedicada a su hermana Julia. Bien es cierto que la actitud que siempre tuvo Luisa Pérez hacia Julia fue de carácter maternal más que fraternal; todo lo contrario a lo que ocurre de Luisa para con su hermana Candelaria, a quien probablemente – y por la cercanía en edad – considerara su mejor amiga. No obstante, Luisa empezó a ejercer su mecenazgo con su hermana menor, a la que llevó de la mano, al incorporarse ambas a la sociedad literaria e intelectual habanera, incentivado este interés también por Ramón.

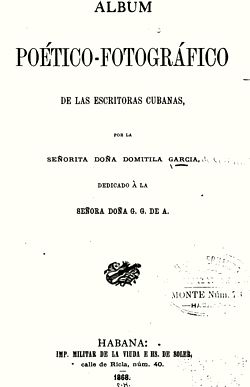

Las atenciones concedidas por Luisa y su esposo Ramón a la joven, como hermana menor de la familia,(6) favorecerían la participación social activa de Julia como talento en ciernes, tanto en la lectura de sus prodigiosos poemas, como en la escenificación de obras teatrales que animaban a la concurrencia de las tertulias.(7) Obviamente, el rol desempeñado por Julia fue muy diferente al de su hermana, ya convertida en la señora de Ramón Zambrana. Exenta de responsabilidades familiares, Julia se divertía como una niña traviesa en aquellos salones,(8) y participaba también de fiestas y desfiles florales.(9) No obstante, Nicolás Azcárate incluyó textos suyos en su edición de Noches literarias en casa de Nicolás de Azcárate (1866) y según Smith, Julia lee en una velada del Liceo de Guanabacoa su poema “A un arroyo seco” (Smith, 9). Es invitada también por la Avellaneda a publicar en el Álbum cubano de lo bueno y lo  bello, de 1860; y en 1868 aparece incluida en el Álbum poético-fotográfico de las escritoras cubanas, de Domitila García de Coronado.

bello, de 1860; y en 1868 aparece incluida en el Álbum poético-fotográfico de las escritoras cubanas, de Domitila García de Coronado.

De alguna manera, los textos aislados de Julia Pérez llegan a trascender el espacio literario cubano. Resulta curioso, echando una ojeada a algunas publicaciones latinoamericanas, observar cómo Julia es citada en el volumen de Vicente Rivera Palacio El Parnaso Mexicano, publicación que apareció con una frecuencia quincenal entre el 15 de mayo de 1885 y el 15 de julio de 1886, y donde se edita su poema “Desde la lluvia” (2006: 457-459). Al parecer, arrastrando el error de la fuente, el poema es reproducido en el volumen Antología Americana, publicado por Montaner y Simón, en Barcelona, en 1897, donde se dice de ella que es una poeta “mexicana” (1897: 300). De ella se habla también en el volumen Mujeres célebres de México (1918), de Carlos Hernández (1918: 188). Y por si fuera poco, en el Estudio histórico del periodismo guatemalteco (2003), de Catalina de Barrios y Barrios, donde se apunta que: “Julia Pérez Montes de Oca ("se desconoce su nacionalidad") publicó poemas en 1883” (224).

Después de la muerte de Ramón Zambrana, hay un espacio de silencio en las publicaciones de Julia Pérez Montes de Oca, si se compara con el período anterior, probablemente por causa del inmenso vacío que generó en la familia la pérdida del respetado doctor. En la edición de El Siglo, del 24 de febrero de 1867, se informa de la pleuresía de Julia (Smith, 13). Es a partir de este momento que la poesía de la joven va a cobrar un giro temático importante: se teñirá de un tono patético que, al contrario de su hermana Luisa, fabulará las tragedias. Y por otra parte, dentro de su obra se observa un acentuado contraste entre la vida del campo y la de la ciudad, que empezó a deplorar cada vez más. En un poema que le dedicara a su hermana Luisa (el único que le dedicara), “El islote”, Julia habla de un “islote” ideal donde olvidar las penas:

Mientras mundano estruendo

Crece y se eleva en la ciudad brillante,

Y la dama arrogante

Y el mancebo gallardo, recorriendo

Van las abiertas calles,

Que ávida multitud invade ufana;

Vengo olvidando su altivez liviana,

A la verde extensión del bosque umbrío,

Do encuentra dulce paz el pecho mío.Aquí, do del Islote,

Que surge de las aguas cristalinas

Como nieve de jaspe y esmeralda

Miro las peregrinas

Conchas de nieve que cuajó de llanto

El alba candorosa;

El caracol que hurtó para su seno

Pétalo suave de purpúrea rosa,

Y entre el oro cernido

El alga jugueteando cariñosa;

Y contemplo el indómito oceano

Tornarse en mar serena,

Que ciñe franja de menuda arena

Y riza perlas en el borde cano.[…]

¡Cuán deleitosa paz, que grato arrobo

Brindan al corazón estos lugares!

Él, triste como tú, busca consuelo

En la callada soledad del bosque,

En la argentada brillantez del cielo,

En la sedosa flor que se desprende,

Como lágrima azul del arbolillo,

Cayendo en el arroyo que se tiende

Entre selvas de juncos y tomillo.[…]

¡Oh! qué grata emoción! Ya se alboroza

Encarnada avecilla en el ramaje

Donde gravita la amarilla fruta;

Ora el aura solloza

En el cóncavo oscuro de la gruta;

Ya la garza de nítido plumaje

Se eleva sin rumor sobre los pinos

Que asoman levantados

En el centro de fértiles montañas,

Y ya en hondos quebrados

Mecidas por el viento,

Se doblan con sonoro movimiento

Altas hileras de sonantes cañas.Tú, cuyo pecho oprime

Recóndito dolor, ven a la selva;

Que tal vez Luisa mía,

Este dulce retiro te devuelva

La deseada paz y la alegría.

Ven, hermana, aunque hiel tu seno vierte

Herido por la daga de la muerte,

Pues al menos aquí, no tus querellas

Irán al aire solas;

Que te harán compañía

Llorando las estrellas,

Gimiendo tristes las hinchadas olas;

Sus abiertas corolas

Las flores cerrarán al contemplarte;

El manantial del prado,

Con giro cariñoso y delicado,

Irá a besar tu planta entristecida,

Y el pescador junto a la red sentado,

Un bálsamo, un consuelo

Pedirá para ti, Luisa querida,

Al regio Padre del benigno cielo. (Poesías Completas, 54-56. Énfasis mío)

Si nos detenemos a leer con cautela el texto, podremos apreciar no sólo esa huida progresiva de Julia del “mundano estruendo de la ciudad,” esa escapada a su construcción campestre, de un bucolismo cuyas imágenes fantasiosas sólo buscan el consuelo del alma apesadumbrada. En estas líneas podemos reconstruir también una Luisa triste, con el seno “herido por la daga de la muerte,” lleno de dolor, sin cesar quejumbrosa, lamentándose. Mientras Julia, sin embargo, sueña con ese “dulce retiro.”

En una última edición de su Álbum poético-fotográfico, en 1926, Domitila García de Coronado habla de compasión hacia Julia por haberse fijado en quien no la merecía, algo que parece haber dado pie a Lezama para referirse a un “fracaso amoroso” (1965: 208-209) que la conminó a ese estado de soledad y de progresivo alejamiento que eligiera para los últimos años de su vida. Cintio Vitier y Fina García Marruz sospechan, con Lezama –aunque es meramente especulativo – que se podría tratar de José Fornaris, quien era un hombre casado. La base de esa sospecha radica en el “camafeo” que en 1865 le dedicara Fornaris bajo el seudónimo de Bertoldo Araña. En dicho artículo, Fornaris demuestra conocer bastante bien a la joven, relatando su prematura adoración por la astronomía (vocación que debió haber seducido a su cuñado Ramón Zambrana), la cual derivó en que Julia estudiara “de cuando en cuando en el observatorio de los Escolapios [de Guanabacoa]” (Bertoldo, 1865: 136-137). También revela, con humor, que:

No le da el naipe por el canto como por la astronomía; grita cuando canta que es un contento: atormenta de una manera espantosa los oídos de su cuñado, el Dr. Zambrana. Por lo que toca a la pintura, no es tan mala como Andrés Díaz; pinta sus monifatos que pueden arder en un candil […] (137).

En esta época, Fornaris describe a una Julia siempre sonriente, de “cabellera abundante” y “mejillas como rosas,” de facciones finas, los ojos expresivos y lánguidos, y su acento santiaguero que “aún no ha perdido por completo.” No obstante alabar su “fantasía espléndida,” dice que es “un tanto perezosa para el cultivo de los versos” y que “le agrada más leer que escribir” y “ama el baile hasta el entusiasmo.” En una simpática anécdota, podemos localizar la única referencia conocida que se hace de su hermano Joaquín Pérez Montes de Oca, al que vemos por primera vez aparecer en los eventos sociales junto a su familia:

No ha muchos días en casa de unas amigas se dio una bonita función dramática que terminó con algunas danzas. Ella pidió agua a un hermano suyo, el que por un descuido le derramó encima la jarra y la empapó de los pies a los cabellos. ¿Creéis como es natural, que Julia se retiró para mudarse de traje? Pues os equivocáis medio a medio. Secóse lo mejor que pudo y bailó hasta que el último son de la orquesta se desvaneció en los aires. Eso sí, baila tan bien como pulsa el arpa (137. Énfasis mío).

Fornaris nos confiesa también que los autores favoritos de Julia son “Rioja y Fray Luis de León,” dando cuenta de las lecturas de la joven en su formación intelectual. Esto nos revela una cercanía entre ambos, al menos una fiable amistad, pero al evocar y citar el poema de Julia “A un arroyo seco,” leído en las tertulias de Azcárate, el cronista Bertoldo Araña cita a Fornaris (o sea, a sí mismo) en una respuesta poética titulada “A Julia,” donde expresa en su última estrofa:

Cantemos al arroyo, cantemos sus venturas;

que brote la esperanza, no mas jemidos [sic], no;

quisiera de sus aguas tan limpidas [sic] y puras

en una sola copa beber contigo yo. (138).

Esta sola estrofa no tendría una relevancia mayor de no haber sido comentada por el cronista, que vuelve a la identidad de su seudónimo para conducirnos en la lectura:

¡No es nada lo que quería el Sr. Fornaris! ¡Solo le faltaba querer comer en el mismo plato!

Solo nos resta decir que la hermosa poetisa aun no se ha rendido a los flechazos de Cupido. ¿Quién será el afortunado mortal que lleve el gato al agua? (138).

Independientemente de las pistas que nos pueden revelar lo anterior, lo cierto es que a partir de la muerte de Ramón, el carácter de Julia sufrirá un cambio drástico y se volverá más melancólico, y esto tendrá una influencia temática en los versos que escribirá. Pronto la veremos viviendo en Artemisa y ejerciendo como maestra de escuela en el pueblo. Este momento final de su vida, Octavio Smith lo ha relacionado con la necesidad económica de la familia, que obliga a los miembros a dispersarse y salir del núcleo familiar en Guanabacoa (Smith, 13-14). La realidad es que, con el avance de su enfermedad, Julia prefirió acercarse a vivir con su sobrina Angélica, quien había contraído nupcias con Cornelius Souchay y Hesse, propietario de una finca en el cafetal Angerona, el 30 de abril de 1875. Es probable que este traslado hubiera sido motivado por dos razones: la primera, por la edad de Angélica – hija mayor de Luisa – quien contaba entonces quince años y por el apoyo que la tía podía darle en las directrices del nuevo hogar, en una hacienda rural; la segunda, por la propia necesidad de un ambiente más puro –para el cuerpo y para el espíritu – que sentía Julia, hastiada de la vida urbana.(10)

De esta época son sus composiciones más lúgubres. En la colección póstuma de sus Poesías Completas, de 1887, se recogen algunas de ellas. Probablemente la más dolorosa sea la última, titulada “Desesperación,” de la que sólo se publicó un fragmento, y es probable que hubiera sido editado (y cortado, censurado) por su propia hermana Luisa, o que ciertamente hubiera quedado inconcluso.

No hace falta insistir en la temática y el punto de vista del sujeto en el “El islote” para percatarnos del estado de ánimo que pudo embargar a Julia en los últimos días de su vida. Julia Pérez Montes de Oca murió soltera, en Artemisa, probablemente en la casa de la Finca El Jardín,(11) hogar de Cornelio Souchay y Angélica Zambrana en el cafetal Angerona, el 26 de septiembre de 1875, y fue sepultada en el Cementerio General de dicha localidad.(12) A partir de estos últimos versos se especuló sobre un probable suicidio, pero como bien apunta Octavio Smith, esta teoría se descarta al leer el acta de defunción, donde se dice que recibió los últimos sacramentos (un suicida, obviamente, no los habría recibido). El propio Smith hace referencia a la nota aparecida en el periódico El Álbum, de Guanabacoa, donde residían su madre y sus hermanas por entonces, el 7 de octubre de 1875:

Julia Pérez Montes de Oca. Ha fallecido, y su muerte ha sido generalmente sentida. Las letras cubanas han experimentado una pérdida irreparable, los círculos literarios un vacío difícil de llenar […]. En tanto para que nuestros lectores se formen una idea de quién era nuestra malograda poetisa, nuestra inolvidable Julia, veamos lo que de ella dice El Recreo de las Damas: Con un sentimiento tan verdadero como profundo, tomamos la pluma hoy para anunciar a nuestros lectores la muerte de la distinguida poetisa cubana, Srta. Dª Julia Pérez Montes de Oca, acaecida el día 26 del pasado Setiembre en el pueblo de Artemisa, donde se hallaba dirigiendo con gran acierto y provecho de sus educandas, una Academia Municipal de enseñanza para niñas. Su muerte nos ha apesadumbrado pues a más de la leal y antigua amistad que le profesábamos, queríamos y admirábamos con fe y entusiasmo su arrogante genio poético y correcto estilo literario: verdaderamente están de duelo las letras en Cuba, porque ha muerto una de sus hijas que con gloria las cultivaba (1875: 2).

Es más que evidente que la muerte de Julia Pérez tuvo que conmocionar a una ya doliente Luisa. La pérdida de su querida hermana vino a intensificar la sensación de abatimiento, pero no se ha encontrado hasta hoy ningún testimonio de Luisa en relación con la muerte de su hermana Julia. (Poco tiempo después, ocurrirá la primera alegría en mucho tiempo, con el advenimiento de su primer nieto, hijo de Angélica, en la finca del cafetal). Pero el recuerdo de su amada Julia estaría latente, hasta que se decidiera, por iniciativa de Domingo Figarola Caneda, a hacer la edición de sus poemas que debían ser publicados por una editorial española en Barcelona.

La edición póstuma vio la luz finalmente en 1887 y está compuesta por treinta composiciones, publicadas e inéditas. Casi un siglo después, y con la ayuda de la investigadora Marta Pérez, Octavio Smith publicaría en 1981 nueve poemas más, entre ellos “A mi sinsonte,” que hemos citado en estas páginas. Desconocemos las razones de la exclusión de esos nueve poemas de Julia, que Luisa no incluyó por alguna razón –literaria o extraliteraria – en la edición de las Poesías Completas; y desconocemos si el criterio de exclusión se debió a Figarola Caneda; o si ciertamente fueron poemas pasados por alto involuntariamente, aunque creo más en la primera de las variables. La unidad familiar que siempre hubo entre las Pérez Montes de Oca exigía un recelo cauteloso con la intimidad de cada una de las hermanas, aspecto por demás harto frecuente en la tradición cultural del siglo XIX. Me cuesta asimilar el papel de Luisa como censora de los sentimientos o actitudes de su hermana Julia, pero pienso que si hubiese habido algún dato en sus textos que revelasen las razones exactas de su padecer (acaso si hubiera sido algún padecimiento de tipo amoroso), Luisa las hubiera eliminado.

La imagen fraternal de Julia no se construye a través de los textos de Luisa Pérez, pues Luisa no escribe sobre la muerte de su hermana y apenas recordará su infancia a través de momentos pasados al lado de Julia, pero podríamos afirmar que sí se materializa de algún modo a través de los versos de su hermana poeta, aunque tenemos que hacer notar que Julia Pérez acude al enmascaramiento poético como estrategia de representación en su obra, todo lo contrario de la obra de Luisa, en la que advertimos una fuerte dosis de representación autobiográfica. No obstante, es Julia quien nos ofrece imágenes de su propia hermana, de la relación entre ellas a través de “El islote;” pero también, al haber tenido una vida conjunta con similares eventos, y haber permanecido unidas durante tantos años, la imagen de la una ha quedado enlazada inevitablemente a la de la otra, ya sea en la eternidad bucólica de Melgarejo, como en la felicidad de los salones literarios y tertulias habaneras. No obstante, ambas dedicarán evocaciones a su hermana Candelaria, a quien increíble y misteriosamente no se le conoce obra poética, y desde donde ellas mismas construirán – cada una por separado, aunque ofreciendo el mismo grado de confidencia – su propia (auto)representación como hermanas.

Los restos de Julia Pérez, hoy día, nadie sabe dónde están. El antiguo Cementerio de Artemisa donde fueron inhumados, se reubicó a las afueras del pueblo sobre 1912, y nadie reclamó los restos de la poeta. Se cuenta que, en el sitio del antiguo cementerio, tras remover los cimientos para levantar la escuela secundaria urbana que hoy sirve como Palacio de Pioneros del municipio, se encontraron algunos restos humanos que no se pudieron identificar. No es de dudar que algunos de esos despojos pudieran haber correspondido a los de Julia Pérez Montes de Oca.

1.2 La misma delicada niña de tez trigueña

La imagen de los hermanos Pérez Montes de Oca me ha parecido, por momentos y salvando las distancias geográficas y socioculturales, similar a la de los Brontë: seis hermanos, un solo hermano varón y cinco chicas, de las cuales dos fallecen muy jóvenes; una residencia aislada (Haworth, Melgarejo) y un fascinante camino hacia la literatura (de Charlotte, Emily y Anne; como de Luisa y Julia). Siempre me ha llamado poderosamente la atención que Candelaria Pérez Montes de Oca nunca se hubiera interesado por escribir; al menos hasta donde sabemos. En aquel ambiente cargado de espontánea poesía en las montañas de la Sierra Maestra; luego en las tertulias de la casa de San Basilio, en Santiago de Cuba, en las compañías de su hermana e intelectuales de la época (siendo Luisa y ella tan afines); y más tarde en los salones de la alta sociedad cultural habanera, donde ya vimos que participan Julia y de alguna manera también Joaquín. En toda esta historia, Candelaria (o Candita) es una presencia enigmática. La hermana mayor entre las Pérez Montes de Oca apenas tiene datos biográficos verificables. Salvo compartir hasta cierto punto la biografía de sus hermanas, son poquísimas las historias que se pueden narrar sobre ella. Se sabe, por ejemplo, a través de su partida de defunción, que ya en La Habana se casó dos veces: la primera con José María Castro Aguiar; la segunda con Carlos Hernández Granados. Sabemos que vivía en Guanabacoa, en la casa de Venus número 89, en el momento de morir, como consecuencia de un carcinoma, el 17 de marzo de 1893 (Partida de defunción de Candelaria Pérez y Montes de Oca). También se sabe que no tuvo descendencia, y que fue madrina de Elodia Zambrana y Pérez, y que al parecer cuando bautizó a la niña aún no había contraído nupcias con José María Castro, puesto que aparece con su apellido materno en el libro parroquial (“Partida de bautismo de Sebastiana Elodia Zambrana”).

Lo cierto es que, de todas, fue la que más elogio y cariño recibió por parte de sus hermanos. Luisa le escribió tres poemas; Julia le dedicó uno, en el punto más doloroso de su desgracia personal. Ya sabemos que cuando se trasladó el matrimonio de Luisa y Ramón a La Habana, quien los acompañó fue Candita; el resto de la familia se reencontraría casi tres meses después. Y de las imágenes de los poemas de Luisa podemos intuir que eran muy amigas, confidentes.

Es probablemente en la representación de esta hermandad con Candita donde se configura mejor, desde los textos, la imagen de la hermana en la poesía de Luisa Pérez. Para Luisa, Candita representaba no sólo el espejo donde observarse, sino también la evocación de un pasado siempre feliz. Probablemente haya sido su mayor apoyo tras la desaparición de Ramón, y aunque no sabemos el sitio exacto de la casa donde falleció Justa Germana Montes de Oca, probablemente haya sido atendida por su hija mayor quien, a pesar de estar casada, no tuvo nunca hijos. Luisa, como sabemos, pasaba largas temporadas en casa de los suyos, y sobre las fechas de la muerte de Elodia, Luisa vivía con ésta en la calle Galiano número 18, en La Habana, posiblemente atendiendo a su nieta Ofelia durante la repentina enfermedad de la hija. Tanto Justa Germana como Candelaria, siempre residieron en Guanabacoa tras el movimiento definitivo de la familia al Occidente de la Isla.

imagen de la hermana en la poesía de Luisa Pérez. Para Luisa, Candita representaba no sólo el espejo donde observarse, sino también la evocación de un pasado siempre feliz. Probablemente haya sido su mayor apoyo tras la desaparición de Ramón, y aunque no sabemos el sitio exacto de la casa donde falleció Justa Germana Montes de Oca, probablemente haya sido atendida por su hija mayor quien, a pesar de estar casada, no tuvo nunca hijos. Luisa, como sabemos, pasaba largas temporadas en casa de los suyos, y sobre las fechas de la muerte de Elodia, Luisa vivía con ésta en la calle Galiano número 18, en La Habana, posiblemente atendiendo a su nieta Ofelia durante la repentina enfermedad de la hija. Tanto Justa Germana como Candelaria, siempre residieron en Guanabacoa tras el movimiento definitivo de la familia al Occidente de la Isla.

En el primer volumen de su poesía, de 1857, Luisa selecciona tres textos expresamente dedicados a su hermana Candita: “A mi hermana Candita”, “Memorias de nuestra infancia” y “A Candita tocando la guitarra” (este último, un texto que hasta hoy nadie ha tenido el cuidado de recopilar, ni en las antologías, ni en ninguna selección de los poemas de Pérez de Zambrana, ni siquiera en la supuesta edición de sus Poesías completas de 1957). Un detalle significativo es el orden de colocación del primero, puesto que desde el punto de vista temático Luisa elige, tras la “Dedicatoria” a su amiga Balbina García Copley que precede al prólogo escrito por el hermano de aquella (Federico García Copley), el soneto “A mi patria” (que es un ofrecimiento humilde de su obra); luego la encomienda religiosa “A la virgen de Dolores;” posteriormente la declaración de sus deseos adolescentes con “Al Sueño,” antes del poema a su hermana, el cual es una sencilla evocación, un retrato muy personal (el poema posterior es la elegía a su padre, “Su Sombra”).

El poema “A mi hermana Candita” está fechado en enero de 1853, apenas dos meses después de la muerte del padre. Si nos fijamos, no se intuye en ningún momento el desplazamiento familiar a Santiago de Cuba, que luego Luisa ofrecerá siempre desde el contrapunto de la vida urbana y el paisaje bucólico de la niñez. Pero el poema en cuestión es una caracterización cariñosa de su hermana; veamos los epítetos que –también entre los hipérbaton – emplea para describirla:

Ángel querido, candorosa hermana,

diáfana gota de fugaz rocío,

escucha el canto que por ti mi lira

plácida entona.Blanca ilusión de mis ensueños puros,

más seductora para mí, y más bella

que junto a azul y sosegado lago

cándido lirio.Rayo de luz que se escapó del cielo

para amoroso acariciar mi vida,

y a cuyo influjo como a sueño dulce

doblo la frente.Deja que cante nuestro amor sencillo,

nuestra suprema, fraternal ternura,

deja que cante nuestra unión que estrecha

vínculo santo.¿Por qué no quieres que veraz mi labio

tu dulce nombre en mis cantares mezcle

y a tu pureza angelical entone

cántico tierno?¿Temes que el mundo tu virtud conozca,

o te avergüenzas de escuchar mi acento

que tu inocencia y tu candor pregona,

virgen modesta?Quiero, Candita, con orgullo justo

cantar tus gracias y virtudes bellas,

pues si una flor a demandar me atrevo

tímida un día,es para ornar tu delicada frente

y hacerla emblema del pudor sincero,

que en tu agraciado y virginal semblante

fúlgido luce.Oh! nunca, hermana, de mi lado, nunca

suerte fatal a separarte llegue,

porque ¡ay! entonces del dolor yo fuera

víctima triste.Porque tú formas mis delicias todas,

tú eres mi gloria, mi placer, mi vida,

y al Ser Supremo por tu bien elevo

férvidos votos. (Luisa Pérez de Zambrana, Poesías Completas, 9-10).

El valor de este poema no radica tanto en la hechura, plagada de lugares comunes e imperfecciones métricas, siendo uno de los primeros escritos por la joven Luisa, sino en lo que refleja. El sujeto poético ve a su hermana como un modelo y al mismo tiempo ensalza las “virtudes” que se pretendían en las jóvenes de su tiempo. Además de ser la confirmación de la visión patriarcal asumida por Luisa en los primeros años de su vida, el poema funciona como el espejo en que Luisa quiere verse, y al mismo tiempo, confiesa poéticamente el terror de que una nueva pérdida familiar pueda ocurrir en su vida. En la penúltima estrofa puede leerse esta rémora, tras el fallecimiento del padre.

Al llamarla “hermana,” está estableciendo una identificación que en este caso va más allá del texto, hacia la confidencia secreta. Al “doblar la frente” ante su hermana, ofrece no sólo un acto de obediencia, sino también una veneración a todos esos conceptos que ve encarnados en ella: pudor virginal, candor, sencillez, inocencia… Candita, al parecer no desea que Luisa la mencione en sus versos, prefiere el anonimato, sabedora del alcance que estaba teniendo la poesía de hermana entre los intelectuales de la región, algo que ella misma ni siquiera sería capaz de pensar o desear para ella. Se mantiene en un discreto segundo plano, como hizo durante su vida. Pero no podemos obviar el hecho de que ella fue la primera receptora de los versos de sus hermanas, el oído afortunado, quien compartiera con ambas (con Luisa y con Julia) las confidencias más íntimas. Si bien en ocasiones podemos observar una especie de distanciamiento entre Luisa y Julia, distanciamiento temático en el caso de su poesía, pero también vital si es cierto que Julia penaba por amor a un hombre casado (algo que su hermana Luisa nunca podría entender ni justificar en su estricta moral católica), Candita parece haber sido ese pecho condescendiente donde Julia podía alcanzar cierto reposo.

Al final de sus días, la propia Julia escribe un texto con un título idéntico al que acabamos de mencionar de Luisa, “A mi hermana Candita,” también, como “Desesperación,” incompleto:

A ti, que ya conoces mis tristes pensamientos,

A ti, que tierna arrancas sonidos de mi voz,

A ti, van dirigidos los ecos de mi lira,

Pues tú sola penetras aquí en mi corazón.Nacida en este mundo tirano de las almas,

Do combatida siempre suspira la virtud,

Pareces de otro siglo, de otra región pareces;

Que en tu alma se refleja del cielo alguna luz.Tú sabes que mi musa cargada de tristezas

Al mundo nunca ha dado contento ni solaz…

Quién sabe si me aplauda cuando los sauces giman

Cubriendo con su sombra mi losa sepulcral!Por eso silenciosa, distante del bullicio,

Conservo en mi retiro colgado mi laúd,

Y hoy arrancarle notas colmadas de amargura,

Paloma sobre cieno, pudieras sólo tú.Las ebrias esperanzas, los sueños lisonjeros

Que un tiempo acariciaron mi espíritu infeliz,

En éxtasis divino no volverán a verme

Suspensa de sus alas alegra sonreír. (Poesías Completas, 62).

No paso por alto el modo en que Julia se refiere a su hermana Candelaria. Hay un poso de amargura en estas palabras, y advierto también esa sensación de abandono o de culpabilidad que pudieron atribuirle, y debido a la cual se alejó “distante del bullicio.” Si el poema se lee entre líneas, puede advertirse una gran incomprensión que sólo en Candelaria tuvo un oído amable y comprensivo. Aunque nos parezca increíble, con la exclusión que plantea Julia en este poema indirectamente también caracterizamos a Luisa, que se nos aparece (en su intencionada ausencia) como aquella hermana triste, pero implacable en sus creencias. Julia, fijémonos, describe a Candita como “de otro siglo… de otra región,”(13) y reitera que, en su retiro en el campo artemiseño, sólo su hermana Candelaria (nadie más) puede hacer que ella vuelva a escribir. Han pasado los tiempos de las esperanzas y sueños, y ahora el mundo la rechaza o reprende en su pena o en su trasgresión. Probablemente incluso la misma Luisa. De esta manera observamos la distancia que en ocasiones advertimos entre las hermanas, las tragedias imaginarias de la poesía de Julia, su hastío existencial al final de sus días, consumida por la tuberculosis en casa de su sobrina Angélica. Julia piensa, quizás, que sólo después de muerta encontrarán algún valor en ella; no es sed de gloria, sino de comprensión.

Volviendo a Candelaria, en “Memorias de nuestra infancia,” podemos decirque Luisa la asocia con el paisaje feliz de su infancia. Es con su hermana Candita que Luisa recuerda; a Julia, sin embargo, la trata más como a una niña a quien debe proteger. La evocación bucólica de la finca, asociada a la evocación de la felicidad junto a su hermana, nos muestran al mismo tiempo la doble representación de las guajiritas en los montes. Primero cuando recuerda el ayer idealizado y más tarde, cuando regresa a la caracterización del ahora poético. (Luisa Pérez, Poesías Completas, 120-123)

He aquí las claves de la representación. El tiempo ha pasado: Candita tiene “diez y nueve mayos;” Luisa “diez y siete”… ya son dos jóvenes preparadas para enfrentar la vida. Llevan la pena de la pérdida tras la orfandad paterna. Sin embargo, la “virtud” se mantiene en ellas. Es algo en lo que Luisa siempre insistirá. Y el juego permanente con las palabras “candorosa,” “cándida,” nos deja apreciar los modelos de aspiración femenina en las jóvenes.

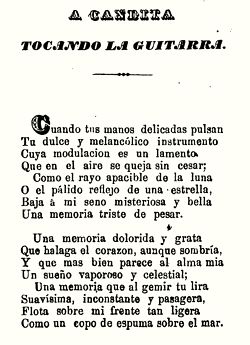

La única vez que encontramos a Candita deslumbrando artísticamente a Luisa, es cuando toca la guitarra (antes habíamos visto también las dotes de Julia con el arpa, al decir de Fornaris). En un poema publicado en la edición de 1857,(14) “A Candita tocando la guitarra” y, como hemos dicho, no reproducido en ninguna colección, Luisa nos revela:

Cuando tus manos delicadas pulsan

Tu dulce, melancólico instrumento

Cuya modulacion es un lamento

Que en el aire se queja sin cesar;

Como el rayo apacible de la luna

O el pálido reflejo de una estrella

Baja á mi seno misteriosa y bella

Una memoria triste de pesar.Una memoria dolorida y grata

Que halaga el corazon, aunque sombría,

Y que mas bien parece al alma mia

Un sueño vaporoso y celestial;

Una memoria que al gemir tu lira

Suavísima, inconstante y pasagera,

Flota sobre mi frente tan ligera

Como un copo de espuma sobre el mar.Entonces siento una emocion divina

En que llorando de placer me pierdo,

Que tiene la tristeza de un recuerdo

Y de un suave dolor la vaguedad.

Quisiera entónces detener las notas

Que gimiendo se alejan; pero cedo

Al magnetismo de su voz, y quedo

Sin fuerzas, sin valor, sin facultad.Me siento fallecer; cierro los ojos,

Inclino dulcemente la cabeza

Y en deliciosa y celestial tristeza,

Todo me halaga en torno de mi sér.

Paréceme que el cielo se aproxima

A mi frente dichosa; y como espumas

Siento pasar sus vaporosas brumas

Acariciando con amor mi sien.Y yo no sé si este delirio mio

Es realidad ó delicioso sueño,

Que siendo al corazon tan halagüeño

Nunca he podido comprenderlo yo.

Acaso sea la impresión tan solo

Que sabe producir la melodía,

Y que puede sentirse, hermana mía,

Pero espresarse ó describirse no.¡Oh! nunca ceses de tocar entónces,

Porque es muy dulce en inefable anhelo

Sentir que toca nuestra frente el cielo

Y que nos vamos acercando á Dios.

Sigue, pues: que estas santas emociones

Este sueño feliz, esta memoria,

Deben ser un trasunto de la gloria

Con que premia á los buenos el Señor (1856: 115-116).

Esta experiencia estética, en la intimidad del hogar, reafirma la realización de ambas en el espacio familiar, íntimo, aunque siempre abocado a una experiencia religiosa. El cariño en que se construyen las relaciones, las formas de cuidar las imágenes, dan la idea de una armoniosa convivencia en el hogar de los Pérez Montes de Oca, incluso tras la muerte del padre. En el fondo, si Candelaria era un modelo para Luisa, al mismo tiempo Candelaria y Luisa lo fueron para Julia, y para ellas el modelo principal fue su madre, Justa Germana.

Candelaria seguiría siendo “la misma delicada niña de tez trigueña” de los poemas de Luisa, aunque seguiría estando en ese plano discreto que se le pretendía a las mujeres del XIX. Julia, que era cuatro años menor que Luisa, asistió al repunte literario de su hermana en Santiago de Cuba, en un silencio sólo roto presumiblemente por la insistencia de Ramón en publicar a su joven cuñada en El Kaleidoscopio. Tanto Luisa como Julia eran continua y lógicamente asociadas en todas las tertulias y salones, pero Julia siempre en un segundo plano. Incluso en las publicaciones más prestigiosas de la época – dígase los volúmenes de las Noches literarias en casa de Niclás Azcárate (1866) o el Álbum poético-fotográfico de las escritoras cubanas (1868) de Domitila García de Coronado –, siempre Luisa primero, siempre la más halagada, por rango, prestigio social y calidad y madurez poética. Sus hermanas siempre fueron esas sombras tras la puerta que asistieron al éxito de la “Tojosa de Melgarejo.” No obstante, Candelaria fue pilar de su seguridad, elemento que le concedía fuerzas para soportar el destino trágico que se le venía; Julia sencillamente no tuvo mucho tiempo, vivió apenas treinta y seis años. Una sola vez Luisa habló llanamente de creer haber perdido la razón, y fue tras la muerte de Candelaria, en 1893, cuando estuvo en cama durante un mes entero (“Carta a Marta Abreu,” 1893). La importancia de la figura de Candelaria en la vida y la poesía de Luisa ha quedado relegada a planos inferiores cuando se menciona el talento de Julia, quien siguió sus pasos en la poesía. Pero ambas, Julia y Candelaria, “construyen” también la imagen romántica de Luisa Pérez desde su hermandad, y al mismo tiempo, Luisa se muestra, se identifica a sí misma en la figura de sus hermanas.

Candelaria seguiría siendo “la misma delicada niña de tez trigueña” de los poemas de Luisa, aunque seguiría estando en ese plano discreto que se le pretendía a las mujeres del XIX. Julia, que era cuatro años menor que Luisa, asistió al repunte literario de su hermana en Santiago de Cuba, en un silencio sólo roto presumiblemente por la insistencia de Ramón en publicar a su joven cuñada en El Kaleidoscopio. Tanto Luisa como Julia eran continua y lógicamente asociadas en todas las tertulias y salones, pero Julia siempre en un segundo plano. Incluso en las publicaciones más prestigiosas de la época – dígase los volúmenes de las Noches literarias en casa de Niclás Azcárate (1866) o el Álbum poético-fotográfico de las escritoras cubanas (1868) de Domitila García de Coronado –, siempre Luisa primero, siempre la más halagada, por rango, prestigio social y calidad y madurez poética. Sus hermanas siempre fueron esas sombras tras la puerta que asistieron al éxito de la “Tojosa de Melgarejo.” No obstante, Candelaria fue pilar de su seguridad, elemento que le concedía fuerzas para soportar el destino trágico que se le venía; Julia sencillamente no tuvo mucho tiempo, vivió apenas treinta y seis años. Una sola vez Luisa habló llanamente de creer haber perdido la razón, y fue tras la muerte de Candelaria, en 1893, cuando estuvo en cama durante un mes entero (“Carta a Marta Abreu,” 1893). La importancia de la figura de Candelaria en la vida y la poesía de Luisa ha quedado relegada a planos inferiores cuando se menciona el talento de Julia, quien siguió sus pasos en la poesía. Pero ambas, Julia y Candelaria, “construyen” también la imagen romántica de Luisa Pérez desde su hermandad, y al mismo tiempo, Luisa se muestra, se identifica a sí misma en la figura de sus hermanas.

Notas

1. Capítulo de la tesis doctoral de Félix Ernesto Chávez López La construcción del sujeto romántico en la poesía de Luisa Pérez de Zambrana, defendida en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2010 con la calificación de sobresaliente cum laude (en prensa en la editorial Verbum bajo el título La claridad en el abismo). Revisado para su publicación en la revista por Yoandy Cabrera y Milena Rodríguez Gutiérrez.

2. En la polémica con Enrique Piñeyro sobre “Música y Poesía,” Ramón Zambrana utiliza como ejemplo el poema de Julia “Al campo,” y habla de la “justísima fama de poetisa que ya merece”, en tanto agrega: “Yo la miro, no como hermana, sino como hija mía; pero ella sabe que precisamente soy inflexible y severo con los que me pertenecen, y en este juicio verá más que el voto del crítico autorizado, la efusión santa de mi admiración y cariño”. (En Soliloquios, 1865: 104).

3. Emilio Bacardí en sus Crónicas de Santiago de Cuba reproduce el poema “A un arroyo,” a la vez que dice que fue publicado en septiembre de 1854, sin añadir más datos, ni siquiera la fuente de publicación (1913, T. III: 113-114). Octavio Smith en sus “Notas a los poemas” de la edición de la poesía de Julia señala que la fecha atribuida puede no ser exacta, puesto que en las páginas de Bacardí se aprecian muchos errores cronológicos (Smith, 98). Según mi apreciación, es probable que el poema haya estado fechado por la autora, pero se haya publicado en fecha muy posterior, pero esto es un dato especulativo que sólo puede corroborarse con la fuente de publicación.

4. El texto es recogido también por Octavio Smith en Poesíasde Julia Pérez (31-32); no así por la edición de 1887.

5. Luisa misma no incluirá el poema “A mi sinsonte” en la edición póstuma que realiza de su hermana en 1887, llamadas curiosamente también Poesías Completas, probablemente por considerarlo un poema demasiado “pueril.”

6. Julia es la hermana menor de la familia, pues Juana Gertrudis Pérez y Montes de Oca, nacida después de Julia, debió de haber fallecido muy niña, puesto que no se tiene absolutamente ninguna noticia sobre ella, excepto su acta bautismal de 1844, que dice que nació en 1842.

7. En la descripción de las “noches literarias” o tertulias de Nicolás de Azcárate en Guanabacoa, en los años 60, el nieto del propio Azcárate, Nicolás Azcárate Rosell publica en la biografía sobre su abuelo en 1939: “Las actrices aficionadas que representaban en las comedias eran: Rosalía Navarrete y Romay; la poetisa Julia Pérez Montes de Oca; Margarita Fesser de Azcárraga, hermana de María Luisa [Fesser]; y Casilda Ayuela. Los actores: Enrique Piñeyro; Julio de los Santos; y Nicolás Azcárate”. (Nicolás Azcárate, el reformista, 1939: 53).

8. Puede encontrase información sobre el tema en el artículo de Bertoldo Araña (seudónimo de José Fornaris), titulado “Julia Pérez Montes de Oca” y publicado en Camafeos en 1865.

9. Al describir el Baile de las Flores en Puentes Grandes, una tradición donde participaban las señoritas de las clases altas de la sociedad, en las afueras de La Habana, el cronista dice textualmente: “Preguntais aun más? os ha seducido la contemplación de ese esbelto talle? Es un laurel del Cáuto; Julia Perez y Montes de Oca; en su torno brilla la luz de la poesía. ¡Salve al génio!” (“Glorieta de Puentes-Grandes. Isla de Cuba,” texto sin firma en La Moda Elegante. Periódico de las Familias, Cádiz. Año XXIII. Núm. 41, 1864: 326).

10. Julia al parecer fue siempre muy apegada a Angélica Zambrana. Hay una composición en cuatro décimas titulada “A Angélica, llorando”, publicada en la edición póstuma de 1887 donde aconseja a la niña que no llore por cosas banales y que guarde sus lágrimas para mejores causas. (En Poesías Completas, 14-15).

11. Berta Martínez Páez ha localizado un artículo de Fernando G. Campoamor, “Los años de Proa, en Artemisa, isla de Cuba” (en Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, La Habana 1979, No. 3), donde el autor apunta: “Se fortalece el ánima memorizando la estancia en nuestra campaña de la melancólica Julia Pérez y Montes de Oca, que cantó al mes de abril y al colibrí en la casa campera donde murió esta hermana de Luisa Pérez de Zambrana, otra romántica adolorida” (26). Esta alusión a la “casa campera,” al tiempo que conocemos que el único familiar que tenía Julia por la zona era su sobrina Angélica, joven recién casada en una casa en el campo, nos hacen sospechar que la residencia de la poeta se encontraba allí, junto a su sobrina.

12. Puede consultarse la “Partida de defunción de Julia Pérez Montes de Oca,” (27 de septiembre de 1875).

13. No conocemos los pormenores de la vida de Candelaria, pero sabiendo que se casó dos veces, podemos deducir que no fue como Luisa, quien guardó, siendo viuda, fidelidad eterna a su esposo muerto. No podemos afirmar que Candita enviudase, algo probable visto su segundo matrimonio, pero sí es cierto que la actitud de Candelaria difiere de la de Luisa; aún así ella representa la comprensión fraternal, que aunque Luisa no evoque en forma de poemas, sí encontramos en otros lugares, como en la carta inédita a Marta Abreu tras la muerte de Candelaria.

14. Y al parecer ya publicado en algún periódico de la época, puesto que no aparece en el apartado de “Inéditas” del volumen.

Obras Citadas

Antología Americana. Barcelona: Montaner y Simón, 1897.

Araña, Bertoldo [seudónimo de José Fornaris]. "Julia Pérez Montes de Oca”. Camafeos. Entrega 18. La Habana. 1865: 136-138.

Azcárate Rossell, Nicolás. Nicolás Azcárate, el reformista. La Habana: Trópico, 1939.

Bacardí y Moreau, Emilio. Crónicas de Santiago de Cuba [1908]. Recopiladas por Amalia Bacardí Cape. Madrid: 1973. Tomo III.

Barrios y Barrios, Catalina de. Estudio histórico del periodismo guatemalteco. Guatemala: Universidad de Guatemala. 2003.

García de Coronado. Domitila.Consejos y consuelos de una madre a su hija, La Habana: Imprenta “La Universal” de Ruiz y Hermano, 1926: 115-123.

Hernández, Carlos. Mujeres célebres de México. San Antonio (Texas): Lozano, 1918.

Lezama Lima, José. Antología de la poesía cubana. La Habana: Consejo Nacional de Cultura, 1965.

“Partida de bautismo de Sebastiana Elodia Cesarina Zambrana y Pérez”. 6 de mayo de 1864. Libro 9 (1863-1865). Folio 87-v. Núm. 354. Parroquia de Nuestra Señora de Monserrate. La Habana.

“Partida de defunción de Candelaria Pérez y Montes de Oca”. 17 de marzo de 1893. Libro 26, folio 27. Núm. 64. Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Guanabacoa. La Habana.

Pérez Montes de Oca, Julia. “A mi sinsonte.” El Kaleidoscopio. Núm. 11. T. I. 19 de junio de 1859: 248-249.

_______________. "Partida de defunción de Julia Pérez Montes de Oca", (27 de septiembre de 1875). Libro 2. Folio 91-v. Núm. 533. Parroquia de San Marcos Evangelista, Artemisa.

_______________. Poesías completas. Barcelona: Gorgas, 1887 [Ed. de Domingo Figarola Caneda y Luisa Pérez de Zambrana].

______________. Poesía. Prólogo de Octavio Smith. La Habana: Letras Cubanas, 1981.

______________. "Después de la lluvia". En Riva Palacio, Vicente. El Parnaso Mexicano. Primera Serie. México: Instituto Mora, 2006: 457-459.

Pérez de Zambrana, Luisa. Poesías de la señorita Da. Luisa Pérez y Montes de Oca. Santiago de Cuba: Imprenta de M. A. Martínez, 1856.

______________. "Carta a Marta Abreu sobre asuntos familiares”. Guanabacoa. abril 20. 1893. (Biblioteca Nacional José Martí, La Habana, carta inédita).

______________. Poesías Completas (1853-1918). Ensayo preliminar, compilación y notas de Ángel Huete. La Habana: Imprenta P. Fernández, Colección Los Zambrana, T. XI, 1957.

Smith Octavio. Prólogo a Julia Pérez Montes de Oca. Poesía, 1981: 7-30.

Zambrana, Ramón. Soliloquios. La Habana: Imprenta La Intrépida, 1865.