Marqués de Armas o el dique seco

Pablo De Cuba Soria, Texas A&M University

I

Luego del aluvión idiomático que provocó Lezama Lima, ¿qué posibilidad había en la Isla de alcanzar el dique seco o un lenguaje poético sostenido en flujos de resonancias inducidas hacia el texto y no desde él? ¿Cómo asistir, entonces, a la disecación y no al henchimiento; o, lo que es lo mismo, al nacimiento de una lengua que se desviara del idioma del poeta de Dador? No fue suficiente el querer “dinamitar el fortín barroco de Trocadero,” para decirlo en términos de Heberto Padilla. El lunes inquieta más si se llama “Nicanor” –según reza el verso de Gastón Baquero– y no si se llama “de Revolución.” La llamada «Generación del Cincuenta» no logró el fogonazo que derribara tal fortín. Si bien se aprecia la intención en cuanto a estrategias discursivas, a los escritores de esa generación les fue negado el delirar léxico capaz de engendrar un nuevo idioma. Tal acción ya la habían ejecutado Piñera y García Vega, aunque ambos permaneciendo en una especie de todavía barroco marginal; el primero más existencial y teatral, y el segundo deudor aún de las vanguardias poéticas, sobre todo del surrealismo y del cubismo. Incluso, ya Lezama en Fragmentos a su imán, sin negarse a sí mismo, reinventándose, se había deslizado hacia otros hallazgos respecto de su obra anterior a través de un lirismo más tenso, menos desbordante, un barroco introspectivo –que no pocos han confundido con coloquialismo–, un desplazamiento dentro de su propio decir. (Sí: los grandes poetas inventan una nueva lengua sobre las bases de su lengua de expresión, creando otra sintaxis, otra gramática; erosionan el lenguaje.). Algunos pomas de Heberto Padilla –el más talentoso de su hornada–, como “Infancia de William Blake” y “Dones,” anunciaron un quiebre que creo no llegó a desplazar los sintagmas lezamianos debido al sentimentalismo provocado por la Historia que se observa en ellos.

Luego del aluvión idiomático que provocó Lezama Lima, ¿qué posibilidad había en la Isla de alcanzar el dique seco o un lenguaje poético sostenido en flujos de resonancias inducidas hacia el texto y no desde él? ¿Cómo asistir, entonces, a la disecación y no al henchimiento; o, lo que es lo mismo, al nacimiento de una lengua que se desviara del idioma del poeta de Dador? No fue suficiente el querer “dinamitar el fortín barroco de Trocadero,” para decirlo en términos de Heberto Padilla. El lunes inquieta más si se llama “Nicanor” –según reza el verso de Gastón Baquero– y no si se llama “de Revolución.” La llamada «Generación del Cincuenta» no logró el fogonazo que derribara tal fortín. Si bien se aprecia la intención en cuanto a estrategias discursivas, a los escritores de esa generación les fue negado el delirar léxico capaz de engendrar un nuevo idioma. Tal acción ya la habían ejecutado Piñera y García Vega, aunque ambos permaneciendo en una especie de todavía barroco marginal; el primero más existencial y teatral, y el segundo deudor aún de las vanguardias poéticas, sobre todo del surrealismo y del cubismo. Incluso, ya Lezama en Fragmentos a su imán, sin negarse a sí mismo, reinventándose, se había deslizado hacia otros hallazgos respecto de su obra anterior a través de un lirismo más tenso, menos desbordante, un barroco introspectivo –que no pocos han confundido con coloquialismo–, un desplazamiento dentro de su propio decir. (Sí: los grandes poetas inventan una nueva lengua sobre las bases de su lengua de expresión, creando otra sintaxis, otra gramática; erosionan el lenguaje.). Algunos pomas de Heberto Padilla –el más talentoso de su hornada–, como “Infancia de William Blake” y “Dones,” anunciaron un quiebre que creo no llegó a desplazar los sintagmas lezamianos debido al sentimentalismo provocado por la Historia que se observa en ellos.

En otro nivel, creo que inferior a su antecedente inmediato, la generación del Caimán Barbudo no pasó –excepto en rarísimas y a veces lúdicas excepciones– de “libritos, cositas […] y de un homúnculo de algodón” (Lezama). Ya en la década de los ochenta se dan propuestas interesantes, aunque no es hasta el grupo Diáspora(s) y otros poetas con propuestas afines, como Reina María Rodríguez –sobre todo y a partir de Páramos–, Juan Carlos Flores y Carlos Augusto Alfonso, que en verdad se alcanza un punto de desvío, de fractura en la tradición. (Claro: Ángel Escobar, a partir de su cuaderno Todavía, provoca una de las apuestas literarias más intensas de los últimos treinta años en la poesía en español. Al igual que José Kozer, quien desde un neobarroco sin paralelos ya estaba por entonces escribiendo una de las obras imposibles de encasillar dentro de generación alguna. Kozer y Escobar, cada uno desde distintos presupuestos gramaticales y creativos, fundan lenguajes.).

En este momento del inventario, valdría la pena contextualizar la idea de Jorge Luis Arcos que sostiene que “después de Orígenes sólo es posible Diáspora(s)”. En las producciones de Rolando Sánchez Mejías, Rogelio Saunders, Ricardo Alberto Pérez, Pedro Marqués de Armas, et al, se alcanza justamente el dique seco. Se trata del poema pensándose a sí mismo, atento a los desplazamientos intrínsecos que lo provocan. Categorías como Historia y Realidad pasan de actuar como condicionantes del texto a ser posibles a partir de él. O para expresarlo de otro modo: devienen espacios otros de posible intelección, que en muy poco (o nada) afectan al poema. En todo caso, tales categorías/espacios se diluyen en materia poemática. Pasan de ser macro relatos culturales a ser tejidos de la escritura Inducción y no exteriorización de las partes.

Orígenes sólo es posible Diáspora(s)”. En las producciones de Rolando Sánchez Mejías, Rogelio Saunders, Ricardo Alberto Pérez, Pedro Marqués de Armas, et al, se alcanza justamente el dique seco. Se trata del poema pensándose a sí mismo, atento a los desplazamientos intrínsecos que lo provocan. Categorías como Historia y Realidad pasan de actuar como condicionantes del texto a ser posibles a partir de él. O para expresarlo de otro modo: devienen espacios otros de posible intelección, que en muy poco (o nada) afectan al poema. En todo caso, tales categorías/espacios se diluyen en materia poemática. Pasan de ser macro relatos culturales a ser tejidos de la escritura Inducción y no exteriorización de las partes.

Diáspora(s) (se) da cuenta, como reza el verso de Mandelstam, de que lo que ya ocurrió es una matriz gastada, por lo que propone un hacer poético desde la aridez. A Orígenes se retorna, precisamente, desde el dique seco. A Lezama se lo rescata en su reverso. Y aquí vuelve Lorenzo García Vega, origenista disidente que ya había iniciado el quiebre del centro lezamiano, logrado en su admirable obra de vejez, en su estilo tardío. Ya el cosmos no es aprehensible por la poesía, la cual tampoco puede encarnar sino en ella misma. No hay función teleológica; hay simplemente eso: resonancias que dislocan/troquelan el lenguaje. Lo único cognoscible es la escritura: el texto se fabrica, es un producto cuyos sentidos se manifiestan en el tono/ritmo. El poeta es un obrero-intelectual que sólo construye poemas con los únicos instrumentos compositivos que le quedan: la intuición e intelecto conjugados. No lo asisten encarnaciones ni metaficciones. Mitos, psicologismos, personajes históricos y/o literarios, corrientes teóricas y filosóficas forman el entramado del texto poético sólo cuando han perdido su campo de significaciones primarias. No hay jerarquizaciones temáticas, ni pretendidas aprehensiones de totalidad (solo rige lo fragmentario). Lo único que queda son niveles de edificación/añadidos lúdicos, siempre contrayéndose. Queda tan sólo el significante o balbuceo de una sintaxis baldía, ya no hay significados posibles exteriores al poema; nada sino los pliegues de la escritura desplegándose tonalmente en ella misma.

Si bien Diáspora(s) propuso un intento de poética de grupo y sobre todo un modo inquietante y novedoso de hacer literatura –tanto en el contexto nacional como del idioma–, cada uno de sus exponentes ha sostenido su obra desde disímiles presupuestos estético-literarios. Así, en las páginas siguientes trataré de rastrear el modus operandi/flujos de fabricación artística de uno de los partícipes de Diáspora(s): Pedro Marqués de Armas. Digo: uno de los poetas del dique seco.

II

Hay poetas que fundan (o al menos intentan fundar) una lengua en/desde la saturación de las palabras; otros, en la avaricia/atesoramiento de ellas. Marqués de Armas pertenece al segundo grupo. Aunque ese proceso de contención se alcanza a partir de su cuaderno Cabezas (2002), ya hay atisbos de esta poética en Los altos manicomios (1993). Este último pequeño cuaderno se podría definir como un paseo a lo largo de la antigüedad mitológica-literaria con breves saltos a épocas/imaginarios posteriores que llegan hasta la modernidad; una aventura lírica –sí: aún hay lirismo en la primera obra de Marqués, quien años después diría: gesto inútil, como lo lírico es tardío (de ahí el hábito de distinguir entre verdaderos y falsos alimentos– que anuncia, si escuchamos/miramos con atención ciertos giros lingüísticos en el engranaje lexical de los textos, una fractura que deviene luego sostén estético en Cabezas. Así, en el poema “El avestruz y yo” conviven una nítida moneda tras el velo ilusorio de la madre, y un sordo manotazo en el tejido de la noche.

Hay poetas que fundan (o al menos intentan fundar) una lengua en/desde la saturación de las palabras; otros, en la avaricia/atesoramiento de ellas. Marqués de Armas pertenece al segundo grupo. Aunque ese proceso de contención se alcanza a partir de su cuaderno Cabezas (2002), ya hay atisbos de esta poética en Los altos manicomios (1993). Este último pequeño cuaderno se podría definir como un paseo a lo largo de la antigüedad mitológica-literaria con breves saltos a épocas/imaginarios posteriores que llegan hasta la modernidad; una aventura lírica –sí: aún hay lirismo en la primera obra de Marqués, quien años después diría: gesto inútil, como lo lírico es tardío (de ahí el hábito de distinguir entre verdaderos y falsos alimentos– que anuncia, si escuchamos/miramos con atención ciertos giros lingüísticos en el engranaje lexical de los textos, una fractura que deviene luego sostén estético en Cabezas. Así, en el poema “El avestruz y yo” conviven una nítida moneda tras el velo ilusorio de la madre, y un sordo manotazo en el tejido de la noche.

De un libro al otro, su escritura transita de la palabra alada por resonancias mitológicas (Aquí yo escucho el soplo de los barcos que pasan y no pretendo vedarme los ojos como Edipo) a la frase tirante que ensaya la cadencia implosiva –en un desplazar reseco, pero mordiente– del poema (Un ruido abrió la tierra. Algún nervio habríamos pisado hasta producir el dolor, que es siempre lacerante). Es decir, por lo general las piezas de Los altos manicomios se conforman de una materia poética que se nutre de un imaginario que todavía excede los límites del poema. El sujeto lírico busca en los afueras de su reino, dígase justo en la mitología (“Antígona”: Entre las uvas no negras, /una noche de altos caballos junto al fuego / y mientras ella cantaba /esa amarga canción de una sangre que no vuelve, / fue mío el casto pie de Antígona), la filosofía (“Heráclito”: El agua siempre pasa. / Siempre está pasando el agua como el tiempo), la tradición literaria (“Dylan Thomas”: Pienso para ti en los blancos muros de un manicomio / del norte. / Pienso en el sol, mínimo polen. / Leo en las vértebras del agua aquel ignoto libro de los / dígitos de oro). Por el contrario, los textos de Cabezas rumian en sí mismos: muestran un ver/escuchar que parte/resuena desde su propia realidad poemática. Estamos ante una perspectiva poética despojada de mitos y patetismos existenciales. Ahora la intuición inteligente (el intelecto enraizándose/desplegándose en la maquinaria léxica) es quien guía:

poética que se nutre de un imaginario que todavía excede los límites del poema. El sujeto lírico busca en los afueras de su reino, dígase justo en la mitología (“Antígona”: Entre las uvas no negras, /una noche de altos caballos junto al fuego / y mientras ella cantaba /esa amarga canción de una sangre que no vuelve, / fue mío el casto pie de Antígona), la filosofía (“Heráclito”: El agua siempre pasa. / Siempre está pasando el agua como el tiempo), la tradición literaria (“Dylan Thomas”: Pienso para ti en los blancos muros de un manicomio / del norte. / Pienso en el sol, mínimo polen. / Leo en las vértebras del agua aquel ignoto libro de los / dígitos de oro). Por el contrario, los textos de Cabezas rumian en sí mismos: muestran un ver/escuchar que parte/resuena desde su propia realidad poemática. Estamos ante una perspectiva poética despojada de mitos y patetismos existenciales. Ahora la intuición inteligente (el intelecto enraizándose/desplegándose en la maquinaria léxica) es quien guía:

Leer a Büchner en aquellas condiciones era errar el tiro. Caminar, eso sí. Andar mucho y de cabeza. Caminar se podía todo el tiempo. Pero no establecer relaciones entre la tautología del paisaje – hilo de lábil demencia – y la materialidad de algunas frases. Como esta, por ejemplo: “El 20, Lenz pasó por la Sierra”. En fin, que ninguna lengua es suficientemente viva. Y así como ciertos caminos están ahí para ordenar la locura, lo mejor es seguir de largo...

He ahí, en el poema citado, una muestra ejemplar los principios/procederes estéticos que sostiene la escritura de Marqués de Armas en Cabezas. Se trata de un mirar/escuchar oblicuo que se dispersa secamente en los límites del texto, y no fuera de ellos. Las marcas de un mundo o marco referencial más allá de los márgenes de la escritura ya han sido disecados/imbricados en el espacio poemático, forman parte de él. Y al decir marco referencial me permito recordar que, sin dudas, uno de los mecanismos de la producción poética moderna es el uso/elaboración de una urdimbre/encadenamiento de referencias en el que fluyen las estrategias lingüísticas del poeta; es decir, el entretejido de los afueras –ya se trate de la historia, la política, la tradición artística–literaria, o la biografía del escritor. Estos afueras conforman algunos de los niveles/capas del entramado poético. Por supuesto, la poesía de Marqués de Armas no es ajena a tal mecanismo; sin embargo, en las piezas de Cabezas no hay deseo de aprehensión/asimiento de esos afueras, ya que son posibles sólo desde la escritura, son escritura. Dichos exteriores se comprimen/disecan en un poema donde ni siquiera el pájaro canta, porque ya han dejado el marco referencial para convertirse en cadencia corrosivamente melódica de frases que, en paralelo, se van ramificando incisivamente en los intersticios mentales:

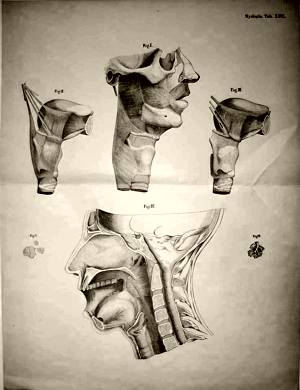

Estos campos son un córtex cerebro: denervado

paisaje no porque una sustancia haya montado

a la otra

sino por esas “bandas” al margen del rostro,

la letra...

Si bien se asiste a una especie de decir que juega con los espacios de la aridez, no estamos ante una variante de la reducción al cálculo que propuso Valéry. Lo que se produce es un extraño proceso de tensión-distensión en esta poesía, a semejanza de aquel golpe de dados que legó Mallarmé: la acumulación de tensiones que provocan una aridez falsa, tramposa, ya que es operación implosiva, dadora de los interiores melódicos del poema. La escritura de Pedro Marqués de Armas no proyecta la aprehensión de una totalidad, sino un mínimo de mundo visible donde ya el mito no tiene lugar (También nosotros habíamos inventariado el mundo, nuestro zoo intensivo. Estallamiento, aura de lucidez le llamábamos, como si estuviéramos soberanamente al margen y no invocáramos mitos), un afuera que se mira en secadero de cemento y cuyo único reflejo son las hendeduras del cerebro. Sí: se trata de pliegues cerebrales, decires de la razón que segregan los intersticios mentales. La acción propuesta por el texto es la del nerviar continuo. El afuera del poema no le concierne a la mente creadora. El yo poético no contempla, sino que, preciso, crea un exterior a partir de la escritura. La realidad deviene lectura del quehacer discursivo:

Si bien se asiste a una especie de decir que juega con los espacios de la aridez, no estamos ante una variante de la reducción al cálculo que propuso Valéry. Lo que se produce es un extraño proceso de tensión-distensión en esta poesía, a semejanza de aquel golpe de dados que legó Mallarmé: la acumulación de tensiones que provocan una aridez falsa, tramposa, ya que es operación implosiva, dadora de los interiores melódicos del poema. La escritura de Pedro Marqués de Armas no proyecta la aprehensión de una totalidad, sino un mínimo de mundo visible donde ya el mito no tiene lugar (También nosotros habíamos inventariado el mundo, nuestro zoo intensivo. Estallamiento, aura de lucidez le llamábamos, como si estuviéramos soberanamente al margen y no invocáramos mitos), un afuera que se mira en secadero de cemento y cuyo único reflejo son las hendeduras del cerebro. Sí: se trata de pliegues cerebrales, decires de la razón que segregan los intersticios mentales. La acción propuesta por el texto es la del nerviar continuo. El afuera del poema no le concierne a la mente creadora. El yo poético no contempla, sino que, preciso, crea un exterior a partir de la escritura. La realidad deviene lectura del quehacer discursivo:

Te ibas por una senda de algarrobos hasta el límite de los secaderos (lajas, nervaduras, hojas crestas que hacían un ruido atroz). Allí te sentabas en los hierros de una vieja despulpadora, hojeabas el Diario buscando alguna frase azarosa. En efecto, su cansancio había descendido, un pájaro te apretaba la cabeza.

Fíjense: el Diario se hojea buscando alguna frase azarosa, nada más. Lo que corresponde a fin de cuentas al poeta es esa tentativa de unir/disponer sintagmas desconcertantes y capaces de carcomer el idioma. Lajas, nervaduras, hojas crestas, transitan del cuerpo liso a la curvatura incisiva provocada por el poema. El poema trastorna/desarticula nuestros órdenes sensoriales, nuestras maneras de organizar el mundo; esas a las que nos tiene acostumbrados la tradición. Siguiendo un procedimiento implosivo la palabra corrosiva inflama nuestras raíces/zanjas cerebrales hasta colocarnos en una especie de descampado donde se sólo se escucha el idioma extraño de este yo poético de Marqués:

Escribir/erosionar

o simplemente remover una sustancia blanca.

Movimiento sin brecha

entre la adoración del hueso y la mano:

allí el sol es todavía altivo

irrita la corteza de la letra

espasmo de una risa que no es la del ángel

sino la del enterrador.

Hueso de tabique que, adelantado en su estío

avanza hacia la banalidad de los elementos.

Ya en Cabezas no hay lugar para aquellos Ojos míos que vieron el mar, / los barcos rusos, los barcos griegos que navegaban por Los altos manicomios. Ahora se transitan espacios mentales/sensitivos; el ojo/el oído miran y escuchan hacia adentro: ¿Atraviesas el campo? / ¿Aspiras, todavía, / La fragancia de rompiente dolor? [(Schubert)]. Traduzco: los exteriores del texto son imposibles de transitar; son música/fragancia que provocan metástasis en lo interior de lo poético. Las relaciones entre las palabras pertenecen al interior del poema, no hay que buscarle equivalentes en los exteriores del discurso poético. Los objetos y realidades extrínsecas se distancian de su antigua significación en el afuera, hasta adquirir una connotación independiente/nueva en el poema. Esa permutabilidad es posible gracias a la acción de una micro-poiesis que ejerce presión sobre el lenguaje y lo descarrila de su orden habitual. Es el milímetro logrando la diferencia, a la manera de Cartier-Bresson: “Lo que cuenta son la pequeñas diferencias; las ideas generales no significan nada. ¡Viva Stendhal y los pequeños detalles!” Eso: micro-poiesis, milímetro, o el hacer rítmico de observaciones minúsculas. El resultado son fotografías léxicas que no renuncian del todo a la imagen, pero que se fundamentan en una admirable visualización de conceptos:

Las relaciones entre las palabras pertenecen al interior del poema, no hay que buscarle equivalentes en los exteriores del discurso poético. Los objetos y realidades extrínsecas se distancian de su antigua significación en el afuera, hasta adquirir una connotación independiente/nueva en el poema. Esa permutabilidad es posible gracias a la acción de una micro-poiesis que ejerce presión sobre el lenguaje y lo descarrila de su orden habitual. Es el milímetro logrando la diferencia, a la manera de Cartier-Bresson: “Lo que cuenta son la pequeñas diferencias; las ideas generales no significan nada. ¡Viva Stendhal y los pequeños detalles!” Eso: micro-poiesis, milímetro, o el hacer rítmico de observaciones minúsculas. El resultado son fotografías léxicas que no renuncian del todo a la imagen, pero que se fundamentan en una admirable visualización de conceptos:

En el borde interior de la frontera, que otros prefieren llamar callejón sin salida, – B. se mató.

Claro que todas las fronteras son mentales, y en el caso de B. mejor sería hablar de dos.

De modo que B. se mató entre el borde interior y la cresta de un pensamiento que ya no se le desviaba.

Para catapultarse, tomó aquellas raicillas de un alcaloide que había clasificado, y, echándose sobre el camastro de trozos fusiformes, al fin encontró lo que buscaba: calle de una sola dirección en la que todos los números están borrados, y los blancos pedúnculos mentales se desvanecen en una materia de sueño.

Estamos ante el tono de un pensamiento poético educado en aquellas resonancias que “iniciara” Mallarmé: poesía mental, bifurcándose por los entramados cerebrales que piensan el texto (sí, se trata de un pensar la palabra). Lo que le va dando peso a las frases es esa tensión incesante que comprime el poema en un rarísimo continuum, una especie de desplazamiento asintáctico que ejerce presión sobre el lenguaje hasta volverlo una extraña geografía cerebral: las sucesiones gramaticales del poema (fluir léxico) no le reclaman al lector una búsqueda/intelección de referentes ajenos al poema, sino que lo inducen a pernoctar en la aridez propuesta como realidad estética. He ahí la sugestiva paradoja que propone Marqués: una materia poética con tendencia a lo desértico que sin embargo germina como rizoma hacia depresiones interiores. Al escriba no le concierne asir o estimular un continente de palabras, mas sí construye/distribuye su materia poética a modo/semejanza de mesetas o islotes. Estamos ante un proceso creativo inherente al barroco; por lo tanto los movimientos sintácticos y tonales del poema se manifiestan desde una doble estrategia de tensión-distensión. El dique seco desborda sus aguas hacia dentro, hacia las cavidades del córtex:

Un ruido abrió la tierra. Algún nervio habríamos pisado hasta producir el dolor, que es siempre lacerante. Así fue nuestro afecto: meses enteros sin que la aguja del reloj girase, sin que ningún rótulo marcara nuestra(s) vida(s). Allí no había rostros; todo era molecular y fragmentado. Oíamos la música del cerdo, puntual, aunque inexacta.

Novalis entendió la poesía como una “fuerza pensante,” como un “cielo interior.” Los textos de Cabezas colocan al lector en una suerte de habitat cerebral, donde la única naturaleza posible son los relieves y profundidades de la mente. Es por esto que en el poema anterior se lee/escucha: Allí no había rostros; todo era molecular y fragmentado. En otro nivel, vemos cómo la ausencia (no había) engendra presencias (todo era) de un orden diferente. Todo centro se deshace provocando metástasis de segmentos. A causa de la tirantez de palabras/frases/tono el cuerpo poemático se fracciona, y queda un cuadro léxico en el que el paisaje hecho de frases y resonancias no es uniforme/lineal. Más bien tenemos una perspectiva compuesta por islotes o mesetas como señalaría Gilles Deleuze en este caso.

Novalis entendió la poesía como una “fuerza pensante,” como un “cielo interior.” Los textos de Cabezas colocan al lector en una suerte de habitat cerebral, donde la única naturaleza posible son los relieves y profundidades de la mente. Es por esto que en el poema anterior se lee/escucha: Allí no había rostros; todo era molecular y fragmentado. En otro nivel, vemos cómo la ausencia (no había) engendra presencias (todo era) de un orden diferente. Todo centro se deshace provocando metástasis de segmentos. A causa de la tirantez de palabras/frases/tono el cuerpo poemático se fracciona, y queda un cuadro léxico en el que el paisaje hecho de frases y resonancias no es uniforme/lineal. Más bien tenemos una perspectiva compuesta por islotes o mesetas como señalaría Gilles Deleuze en este caso.

Examinemos algunos momentos del poema “Claro de bosque (semiescrito)” para constatar – se trata de un texto seco, pero de largo aliento – las maneras en que se experimenta/produce una pérdida del sentido de totalidad. Toda organicidad se quiebra debido a ese proceder de lo barroco, para dar lugar a un modo otro de intelección estética o de configuración/disposición de los elementos que residen/sostienen al poema:

las puertas se abren hacia

dentro y

con horror infinito

hacia fuera los pensamientos

pienso

en una escritura intensidad

pero no es escritura la palabra exacta

(exacto es claro de bosque)

Desde su inicio, el texto pone en acción estrategias propias, sus flujos barrocos implosivos. Los cortes versales devienen tanto herramienta como componente estilístico, y responden a esas recurrentes escisiones/tensiones que fragmentan el desplazamiento sintáctico. Los versos compuestos de una, o de muy pocas palabras, sugieren que la intención del yo poético no es la de aprehender en su totalidad el espacio natural de la escritura que es la página en blanco. No se pretende abarcar afueras ajenos al poema; es decir, de las palabras y sus concatenaciones no se derivan (o se intentan derivar) referentes de realidades exteriores al texto. El poema excava/indaga en sí mismo. Por lo tanto, las puertas se abren hacia / dentro. Las “puertas” aquí no cumplen una función realista porque devienen fuerzas/móviles/accionar que permiten esa abertura hacia adentro. Asimismo, la forma verbal reflexiva “se abren” deviene imagen de tajo/cortadura. Lo que tenemos ante nosotros es un orden/régimen donde sujetos devienen predicados y los verbos imágenes y/o conceptos que en ese infinito engendrar barroco mutan otra vez en imágenes, y luego en conceptos, y así sucesivamente. Es por ello que no es escritura la palabra exacta / (exacto es claro de bosque). Como señaló María Zambrano en todo claro de bosque las formas del saber filosófico y la poesía se reconcilian en virtud de una razón poética, por lo tanto es ahí donde el poeta no puede ser expulsado de la república. Y justamente Marqués de Armas se encuentra/dispone sus resonancias/innovaciones léxicas en ese espacio-tiempo:

tanto herramienta como componente estilístico, y responden a esas recurrentes escisiones/tensiones que fragmentan el desplazamiento sintáctico. Los versos compuestos de una, o de muy pocas palabras, sugieren que la intención del yo poético no es la de aprehender en su totalidad el espacio natural de la escritura que es la página en blanco. No se pretende abarcar afueras ajenos al poema; es decir, de las palabras y sus concatenaciones no se derivan (o se intentan derivar) referentes de realidades exteriores al texto. El poema excava/indaga en sí mismo. Por lo tanto, las puertas se abren hacia / dentro. Las “puertas” aquí no cumplen una función realista porque devienen fuerzas/móviles/accionar que permiten esa abertura hacia adentro. Asimismo, la forma verbal reflexiva “se abren” deviene imagen de tajo/cortadura. Lo que tenemos ante nosotros es un orden/régimen donde sujetos devienen predicados y los verbos imágenes y/o conceptos que en ese infinito engendrar barroco mutan otra vez en imágenes, y luego en conceptos, y así sucesivamente. Es por ello que no es escritura la palabra exacta / (exacto es claro de bosque). Como señaló María Zambrano en todo claro de bosque las formas del saber filosófico y la poesía se reconcilian en virtud de una razón poética, por lo tanto es ahí donde el poeta no puede ser expulsado de la república. Y justamente Marqués de Armas se encuentra/dispone sus resonancias/innovaciones léxicas en ese espacio-tiempo:

ni siquiera la que más se aproxima

ya que

ninguna palabra es tan intensa

para ser escrita

en el horror infinito de unos caracteres de tierra

el cerebro desenterrado

de esas tierras al margen y

sin embargo

en algún punto o claro de bosque

calculado

(en la cabeza)

Ese “horror infinito” que hace ecos en todo el poema – acabando incluso a manera de ritornello en él: con horror infinito / ante el claro –, y que se desprende de esas constantes imbricaciones cerebralmente barrocas no conduce, como cierta lógica exigiría, a una experiencia del desastre, sino que se trueca en un pensamiento/quehacer poético de una vitalidad incisiva. Del mismo modo, tenemos que los segmentos/versos comprimidos que estructuran el poema y que figuran como especie de mesetas/islotes diversos y fragmentados, van germinando/desplegándose en callejones mentales. Cada verso se aprieta y a la vez se ramifica; cada pensamiento se contrae y a la vez se dispersa procreando otros pensamientos o preceptos o imágenes, o eso que queda retumbando en nuestros sentidos: resonancias inéditas. Porque lo que hace/fabrica el poeta son máquinas léxico-prosódicas a partir de sus experiencias (de toda índole) y obsesiones. Por ello la biografía del escritor hay que leerla en los juegos/inversiones léxicas y sonoras que crea. Por supuesto, la poesía de Marqués de Armas no es ajena a tal principio. De ahí su universo poético sostenido en conjugaciones de partes heterogéneas –ásperas, tensas– en perpetua derivación melódica:

con (más) horror infinito hacia fuera luego

campos

cabezas

molinillos organillos en Mandelstam,

Nietzsche (¡que crujen!)

y ahora

en la nunca espectral y absorbente cabeza de este Bernhard

con intensidad cada vez más creciente

más sin salida

hacia dentro y

fuera

lo mismo hacia la intersección

entre una idea, clara

de suicidio (sostenida a lo largo

de una existencia todo ella entregada al suicidio)

III

La sintaxis fragmentada; los estiramientos o líneas de fuga en sentido inverso, convulsionando hacia dentro en un continuo proceso barroco de tensión-distensión; así como frases que alcanzan una aspereza que, en vez de cerrarse, provocan la expansión implosiva del discurso, son algunos de los flujos del hacer poético en el que se inserta la obra de Marqués de Armas a partir de su cuaderno Cabezas. No obstante, como expresé antes, esta poética ya se insinúa en Los altos manicomios. Estamos ante una trayectoria “lírica” que va del gran espacio mitológico a los vericuetos de la mente; de barcos cargados de un vino que yo no beberé a un río de lajas cerebral; de voces aladas de los afueras del poema a resonancias que emergen del rechinar léxico. La breve, pero inquietante obra de Pedro Marqués de Armas es ejemplo de cómo, en un sentido de ganancia estética, sí era posible “dinamitar el fortín barroco de Trocadero,” transitar del desbordamiento al dique seco. Lo barroco tiene innumerables formas de manifestación, sus estrategias discursivas son infinitas, sus flujos –sean explosivos o implosivos– siempre se pliegan y repliegan, sin lugar al freno. Aluvión y sequedad: he aquí los pares antinómicos que, sin dudas, una vez puestos Orígenes y Diáspora(s) frente a frente, pierden su sentido prístino: el antitético.

La sintaxis fragmentada; los estiramientos o líneas de fuga en sentido inverso, convulsionando hacia dentro en un continuo proceso barroco de tensión-distensión; así como frases que alcanzan una aspereza que, en vez de cerrarse, provocan la expansión implosiva del discurso, son algunos de los flujos del hacer poético en el que se inserta la obra de Marqués de Armas a partir de su cuaderno Cabezas. No obstante, como expresé antes, esta poética ya se insinúa en Los altos manicomios. Estamos ante una trayectoria “lírica” que va del gran espacio mitológico a los vericuetos de la mente; de barcos cargados de un vino que yo no beberé a un río de lajas cerebral; de voces aladas de los afueras del poema a resonancias que emergen del rechinar léxico. La breve, pero inquietante obra de Pedro Marqués de Armas es ejemplo de cómo, en un sentido de ganancia estética, sí era posible “dinamitar el fortín barroco de Trocadero,” transitar del desbordamiento al dique seco. Lo barroco tiene innumerables formas de manifestación, sus estrategias discursivas son infinitas, sus flujos –sean explosivos o implosivos– siempre se pliegan y repliegan, sin lugar al freno. Aluvión y sequedad: he aquí los pares antinómicos que, sin dudas, una vez puestos Orígenes y Diáspora(s) frente a frente, pierden su sentido prístino: el antitético.