Cubanidad y derrotismo*

Rafael Esténger

La misión primordial de todo cubano intelectualmente responsable no es la de construir artificios ni primores, sino hallar respuesta y significación al drama que vivimos, tratar de explicar nuestra propia circunstancia, desentrañar las inquietudes profundas que conmueven nuestro proceso histórico. No rechazamos inexorablemente la torre de marfil de los poetas. Más de una vez quisimos, bajo el imperio de la vocación literaria, producir obras de arte; pero el fragor de la contienda cívica nos despertó del importuno y gratísimo deliquio. A semejanza del filósofo germano, también soñamos que la vida es belleza, y al despertar hemos comprendido que la vida es deber.

La misión primordial de todo cubano intelectualmente responsable no es la de construir artificios ni primores, sino hallar respuesta y significación al drama que vivimos, tratar de explicar nuestra propia circunstancia, desentrañar las inquietudes profundas que conmueven nuestro proceso histórico. No rechazamos inexorablemente la torre de marfil de los poetas. Más de una vez quisimos, bajo el imperio de la vocación literaria, producir obras de arte; pero el fragor de la contienda cívica nos despertó del importuno y gratísimo deliquio. A semejanza del filósofo germano, también soñamos que la vida es belleza, y al despertar hemos comprendido que la vida es deber.

En el instante crucial que atraviesa Cuba, nuestro deber primero es definir y concretar nuestras ideas directrices actuales, y para interpretar el presente sería tremenda injusticia desconocer el pasado. Los orígenes de un hecho suelen traer al desnudo la clave de su complejo desarrollo. De ahí que la Historia no deba ser un simple acopio de anécdotas, sino un esquema de acontecimientos vitales que nos permitan ver el camino de la transformación de un pueblo. Buscamos la utilidad histórica en su capacidad de vaticinio: el pasado como base de profecía. Por otra parte, la postura de moda. Tal Spengler y su filosofía del sino, cuyos principios esenciales resisten los traqueteos de la crítica, aunque se hayan caído sus adornos y molduras. Es indispensable la suma del futuro – potencial, imbíbito, latente – que hay en el pasado, para poder hurgar con relativa claridad en la mañana que nace.

desconocer el pasado. Los orígenes de un hecho suelen traer al desnudo la clave de su complejo desarrollo. De ahí que la Historia no deba ser un simple acopio de anécdotas, sino un esquema de acontecimientos vitales que nos permitan ver el camino de la transformación de un pueblo. Buscamos la utilidad histórica en su capacidad de vaticinio: el pasado como base de profecía. Por otra parte, la postura de moda. Tal Spengler y su filosofía del sino, cuyos principios esenciales resisten los traqueteos de la crítica, aunque se hayan caído sus adornos y molduras. Es indispensable la suma del futuro – potencial, imbíbito, latente – que hay en el pasado, para poder hurgar con relativa claridad en la mañana que nace.

Por otra parte, “el misterio del movimiento histórico, según la frase de Jorge Sorel, es sólo inteligible para quienes se colocan fuera de las agitaciones superficiales”. Los protagonistas de un suceso carecen generalmente de la capacidad de valorar su verdadero sentido histórico.

El espectador de una batalla no debe acercarse demasiado a los que lidian, si quiere ser propiamente espectador. Le ocurriría como al personaje de Stendhal, que estuvo realmente en Waterloo; pero sin ver nunca la complejidad panorámica que Víctor Hugo describió más tarde, quizá por no haber presenciado la contienda. Esas dos narraciones de un mismo hecho – la de Stendhal y la de Hugo – vienen al recuerdo de este curioso espectador. Para observar el conjunto deun sucedido cualquiera en que disputen grandes masas humanas, sea batalla o evolución pacífica, hay que estar lejos. Vayamos más allá de los afectos personales; más allá de los intereses de partido.

El espectador de una batalla no debe acercarse demasiado a los que lidian, si quiere ser propiamente espectador. Le ocurriría como al personaje de Stendhal, que estuvo realmente en Waterloo; pero sin ver nunca la complejidad panorámica que Víctor Hugo describió más tarde, quizá por no haber presenciado la contienda. Esas dos narraciones de un mismo hecho – la de Stendhal y la de Hugo – vienen al recuerdo de este curioso espectador. Para observar el conjunto deun sucedido cualquiera en que disputen grandes masas humanas, sea batalla o evolución pacífica, hay que estar lejos. Vayamos más allá de los afectos personales; más allá de los intereses de partido.

Los hombres y sus agrupaciones, vistos a distancia, son únicamente fuerzas que actúan, no siempre movidas por los propios resortes, y pierden mucho de sus valores emotivos. He aquí nuestro propósito: rehuir toda fanfarria militante. Ni censuras ni elogios para los que luchan en opuestas banderías. Queremos, simplemente, apuntar sugerencias del carácter nacional y los factores históricos de su complejo desarrollo. Acaso de este modo pudiera responderse a la pregunta de cuál es la verdad de nuestro drama político.

Esencias de la cubanidad

Recordaréis, sin duda, la comentada tesis de Ricardo Rojas, el admirable historiador de las letras argentinas, cuando refiere que existe en la Argentina una fuerza espiritual propulsora de la unidad nacional, que guía a los argentinos hacía, un tipo armónico de cultura: tal es la argentinidad que orienta y preside la evolución histórica de ese pueblo, a partir de la Revolución de Mayo. En igual sentido puede hablarse también de la cubanidad,por cuanto existe una fuerza espiritual originaria que nos lleva a nosotros, tras heroísmos y vicisitudes, a constituir un tipo peculiar y laico de cultura; pero nosotros, a diferencia de las demás repúblicas americanas, no contamos la aparición de

tipo armónico de cultura: tal es la argentinidad que orienta y preside la evolución histórica de ese pueblo, a partir de la Revolución de Mayo. En igual sentido puede hablarse también de la cubanidad,por cuanto existe una fuerza espiritual originaria que nos lleva a nosotros, tras heroísmos y vicisitudes, a constituir un tipo peculiar y laico de cultura; pero nosotros, a diferencia de las demás repúblicas americanas, no contamos la aparición de  tal fuerza donde la proximidad de la emancipación política, sino desde mucho antes.

tal fuerza donde la proximidad de la emancipación política, sino desde mucho antes.

Las condiciones geográficas de la Isla retardaron poco menos de un siglo la obtención de la independencia. Se dice demasiado aprisa: poco menos de un siglo. Pero fue amplia la demora, que por lo menos se inicia desde la conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar hasta la instauración de la República, desde 1828 hasta 1902. Mal podría aparecer inflexible y constante el pensamiento sostenido con tan larguísima espera. Hay quien ha llegado a negar, en un libro de amarga lectura – Alberto Lamar Schweyer, en La crisis del patriotismo – que podamos hablar de cubanidad en idéntico sentido que de argentinidad escribiera Rojas, porque

constituimos un grupo inorgánico en lo ideológico, sin una sola idea matriz estereotipada en la conciencia colectiva.

Es verdad que cuando uno penetra con ojos imparciales en nuestra breve historia, y busca la génesis de ese pensamiento director, sufre, a primera vista, momentánea incertidumbre, pues desde los comienzos del siglo XIX, cuando nos llega el eco de las victorias de Bolívar, surgieron en las élites avanzadas diversas interpretaciones de nuestros problemas vitales. Sin embargo, todas pueden simplificarse hasta la reducción de tres únicas tendencias, que llenarán el curso tormentoso del siglo XIX y persistirán a través de la República.

Una vez ya escindida la población en cubanos y españoles – pues antes no había brotado ninguna preocupación política que revelara la gestación de una nueva nacionalidad –, el cubano reconoció la necesidad de variar la forma de gobierno, a fin de evadir el sistema abrumador de los monopolios coloniales y la preterición injusta del nativo. Entonces le tentaba la emulación de las nuevas repúblicas americanas; pero, frente al ejemplo deslumbrante, surgían los obstáculos de la realidad inmediata.

La isla es demasiado pequeña; su población, hasta 1827, alcanza poco más de 700,000 personas, sin excluir esclavos y españoles. Solo 311,051 son blancos; 106,494, negros libres, y los demás, 286,942, esclavos. Por eso al nacer en los criollos el pensamiento de la independencia, no es extraño que la realidad social de entonces opusiera graves razones. De un lado, la desproporción material para resistir al poderío de España; de otro, el temor a una sublevación de negros que aniquilase totalmente la minoría blanca, según había ocurrido en Haití.

Después del romántico intento de Román de la Luz, todavía no esclarecido en sus alcances ni trayectorias, solo vagas ideas de republicanismo y democracia parecían refugiadas en el secreto de las logias masónicas, hasta que ya en la conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar va a aparecer el primer amago vigoroso de independencia. Un poeta adolescente fue el primero en cantarlo y en servirlo: a poco de haber descubierto el general Vives las conjuras de 1823, Heredia vaticinaba en su profético himno:

Nos combate feroz tiranía

con aleve traición conjurada,

y la estrella de Cuba eclipsada

para un siglo de horror queda ya.

Que si un pueblo su dura cadena

no se atreve a romper con sus manos,

bien le es fácil mudar de tiranos,

pero nunca ser libre podrá.

He ahí la voz de Heredia – en octubre de 1823 – preconizando la necesidad de conquistar la independencia sin ayudas extrañas. No es importuno recordar que igual pensamiento resonó más de una vez en su lírica rebelde. Cuando la Gran Colombia tenía decretado dar libertad a Cuba y Puerto Rico, una vez concluida la campaña del Perú, al conocer la victoria de Ayacucho, Heredia improvisó una oda resonante, donde exige el poeta desterrado que Cuba llegue por sí misma a la independencia, o el mar la sepulte entre sus aguas. Pero este sentido batallador de la lírica herediana, tan apto para el énfasis de la oda o el entusiasmo del himno, parecía reacio a plasmar[se] en la buena lógica de los hombres de raciocinio, los legalistas y los economistas. Los que razonan no suelen fraternizar con los que sienten.

He ahí la voz de Heredia – en octubre de 1823 – preconizando la necesidad de conquistar la independencia sin ayudas extrañas. No es importuno recordar que igual pensamiento resonó más de una vez en su lírica rebelde. Cuando la Gran Colombia tenía decretado dar libertad a Cuba y Puerto Rico, una vez concluida la campaña del Perú, al conocer la victoria de Ayacucho, Heredia improvisó una oda resonante, donde exige el poeta desterrado que Cuba llegue por sí misma a la independencia, o el mar la sepulte entre sus aguas. Pero este sentido batallador de la lírica herediana, tan apto para el énfasis de la oda o el entusiasmo del himno, parecía reacio a plasmar[se] en la buena lógica de los hombres de raciocinio, los legalistas y los economistas. Los que razonan no suelen fraternizar con los que sienten.

Nuestras condiciones no eran iguales que las de los vastos territorios emancipados por San Martín y Bolívar. Una población negra, superior en un 9% a la blanca, empavorecía al privilegio criollo, que recordaba a cada instante la insurrección haitiana, mientras la falta de elementos de guerra hacía pensar en la aventura independentista como en una empresa sin otra posibilidad que la ofrecida por el concurso extranjero. De tal temor y de tal impotencia, temor a la sublevación de los esclavos e impotencia ante una metrópoli todavía poderosa, el cubano razonador buscará soluciones derrotistas a su verdadero anhelo de independencia: reformar el sistema de la colonia, o anexar la isla a los Estados Unidos.

No pretendemos decir que al pensamiento independentista faltara su defensor razonador y lógico. El Padre Félix Varela desde las páginas de El Habanero, que publicaba en los Estados Unidos, se resolvió a defender ahincadamente la emancipación de Cuba:

Una revolución formada por auxilio de extranjeros, escribía, aunque sean hermanos, no tiene todo el carácter de espontaneidad que es necesario para inspirar confianza,

aunque según el propio Varela,

nadie ignora que en la isla de Cuba hay el mismo amor a la independencia que en el resto de América.

Y entonces interrogaba:

El gobernar un pueblo contra su voluntad, ¿qué otro nombre tiene que el de tiranía?

Pero el fantasma de la rebelión de los esclavos y la pobreza de medios combativos, a pesar del fervor de Heredia y la lógica de Varela, harán nacer las vertientes desviadoras del reformismo y el anexionismo: en Gaspar Betancourt Cisneros, la idea anexionista, y en José Antonio Saco, que rechazará briosamente la tesis de El Lugareño,la inútil solicitud de las reformas coloniales. He aquí las proyecciones que llenarán nuestra historia, aunque a veces con nombres distintos y con auge siempre vario: la independencia, la anexión y el reformismo. La historia de esas tres doctrinas es nuestra historia: las luchas de ellas, nuestras luchas. El drama radica en que unas y otras no pueden coexistir sin menoscabo del sosiego.

Varela, harán nacer las vertientes desviadoras del reformismo y el anexionismo: en Gaspar Betancourt Cisneros, la idea anexionista, y en José Antonio Saco, que rechazará briosamente la tesis de El Lugareño,la inútil solicitud de las reformas coloniales. He aquí las proyecciones que llenarán nuestra historia, aunque a veces con nombres distintos y con auge siempre vario: la independencia, la anexión y el reformismo. La historia de esas tres doctrinas es nuestra historia: las luchas de ellas, nuestras luchas. El drama radica en que unas y otras no pueden coexistir sin menoscabo del sosiego.

Anexionismo y Reformismo

Un régimen de opresión brutal sucedió en Cuba a los primeros amagos separatistas. Derogada en España la constitución y reafirmado el absolutismo, el Capitán General recibió facultades sin límites para gobernarnos como plaza sitiada. Los reformistas, que esperaban obtener para Cuba las libertades constitucionales, sufrieron un hondo desengaño. El despotismo iniciado con Vives, y en cierto modo recrudecido con Tacón, adquirirá más tarde, a partir de 1843, proporciones insólitas bajo el mandato de Leopoldo O’Donnell y Federico Roncali. Fue entonces que la anexión iba a adquirir el mayor auge, pues los cubanos, sin esperanzas de redención inmediata, no veían posibilidad alguna de mejorar las condiciones políticas. Hasta pedir reformas era delito. Los poseedores de esclavos pensaban que la unión de Cuba a los Estados Unidos implicaría la continuación indefinida de la servidumbre, garantizada por todo el instrumento represivo de un gran país con idénticas instituciones.

Avanzaba la propaganda anexionista, que tenía fuertes conexiones en los Estados Unidos, hasta que José Antonio Saco, desde París, lanzó el enérgico alegato contra el propósito. Quería Saco que Cuba fuera, siempre cubana, y la anexión iba a  despojarla gradualmente de su fisonomía espiritual e histórica, convirtiéndola en una porción más de los Estados Unidos. Contra los abusos de la Metrópoli, Saco indicaba únicamente la urgencia de trabajar para que España concediera a Cuba las leyes beneficiosas a que tenía derecho. Mientras obraba la campana pacífica de los reformadores,los cubanos debían resignarse al régimen absoluto.

despojarla gradualmente de su fisonomía espiritual e histórica, convirtiéndola en una porción más de los Estados Unidos. Contra los abusos de la Metrópoli, Saco indicaba únicamente la urgencia de trabajar para que España concediera a Cuba las leyes beneficiosas a que tenía derecho. Mientras obraba la campana pacífica de los reformadores,los cubanos debían resignarse al régimen absoluto.

El propio Saco apuntó las causas verdaderas que movían a los anexionistas:

Unos desean la anexión, dijo entonces, por el sentimiento generoso de gozar la libertad de los Estados Unidas; otros solo por el interés de tener esclavos... y conservarlos indefinidamente.

Y ambos tipos de anexionistas solían esgrimir el argumento de que la Isla, transformada en un Estado de la Unión,

lograría desarrollar ilimitadamente, sin barreras arancelarias, su comercio con los Estados Unidos, pudiendo venderles en condiciones ventajosísimas los principales productos del suelo, como el azúcar, el tabaco, el café... lográndose así que Norteamérica fuese, en la práctica, lo que era por la geografía: el mercado principal de Cuba.

Desde luego, con igual ventaja, Cuba adquiriría de los Estados Unidos las manufacturas yanquis, prácticamente prohibidas entonces por la cerrada política arancelaria de la Colonia:

La anexión, añade Emilio Roig de Leuchsenring, abriría las puertas a los inversionistas yanquis, que con sus capitales darían impulso formidable y rápido a las industrias, al comercio ya los negocios de toda índole.

Los ataques de Saco, no menos tal vez que las propias contradicciones internas de los Estados Unidos en vísperas de la Guerra de Secesión, hirieron de muerte el movimiento anexionista. Sin embargo, este no decayó del todo. Un largo período de conjuras y revueltas, cuyo paladín central es Narciso López, trata de realizar la insurrección para anexar la isla, con táctica semejante a la empleada por la rebelión de Texas.

Guerra de Secesión, hirieron de muerte el movimiento anexionista. Sin embargo, este no decayó del todo. Un largo período de conjuras y revueltas, cuyo paladín central es Narciso López, trata de realizar la insurrección para anexar la isla, con táctica semejante a la empleada por la rebelión de Texas.

La primera proclama de López, la de 1850, fue redactada en inglés para los Soldiers of the Liberating Expedition of Cuba, sin tratar la posibilidad de la independencia absoluta; pero la de 1851, dirigida en castellano a los Habitantes de la Isla de Cuba,invita a un solo común esfuerzo para que la estrella solitaria, que brilla en la bandera, se alce con gloria independiente, o agregue su luz

a la espléndida Constelación Norteamericana, donde parece encaminarla su destino.

Y he aquí un punto esencial para nuestra tesis. ¿Por qué Narciso López adopta esa forma ambigua en la segunda proclama? Porque ya sabe que en los cubanos latía el ansia de independencia, mientras el anexionismo no era más que una doctrina elaborada por el razonamiento frío o iluso, vereda desviadora con que el cubano trataba de hallar solución fuera del camino ideal de una independencia que parecía imposible.

En el absolutismo sangriento de Gutiérrez de la Concha, un largo martirologio confunde a anexionistas e independentistas bajo la misma angustia. Al cesar Concha en 1859, le sucede el general Francisco Serrano, gran señor liberal y rumboso, que tendría en Domingo Dulce un continuador de la política de relativa cordialidad que él iniciara. Entonces los criollos, llenos de la engañosa esperanza de un cambio de sistema, fundan el periódico El Siglo para defender las reformas coloniales que trocasen el régimen absolutista de entonces por una legislación matizada de sano liberalismo.

A los tres años de propaganda tesonera, el gobierno de España ordenó la designación de cuarenta y cuatro representantes de Cuba y Puerto Rico, que integrarían la Junta de Información para estudiar un régimen adecuado a las colonias, principalmente respecto a la esclavitud y los asuntos económicos. Los partidarios del continuismo se esforzaron, con ayuda de las autoridades locales, por ganar las elecciones; pero doce de los diez y seis representantes de Cuba fueron reformistas. En 1866 cambió el Gobierno de España, y al General Dulce sucedió el despótico Lersundi. Las tímidas reformas propuestas por la Junta de Información fueron desechadas, la Junta quedó disuelta y gravada la isla con nuevo impuesto que le arrebataba ocho millones cada año.

la isla con nuevo impuesto que le arrebataba ocho millones cada año.

El fracaso de la Junta de Información cerraba a los cubanos liberales las puertas pacíficas del reformismo. Sólo nos quedaba el supremo recurso de las armas. La voz de Heredia, como explicara Martí, había rodado de cadalso en cadalso, hasta que un día “tronó en Yara”. No parece dudoso que el pensamiento de Céspedes fuera obtener la independencia absoluta. Sin embargo, como una fatalidad histórica, aleteaba sobre los épicos rebeldes la tradición  anexionista, que aún en 1869 ha de continuar la dualidad de los que soñaban la independencia y los que pretendían agregar la estrella solitaria a la constelación esplendorosa.

anexionista, que aún en 1869 ha de continuar la dualidad de los que soñaban la independencia y los que pretendían agregar la estrella solitaria a la constelación esplendorosa.

En el fondo, eran dos expresiones de un mismo anhelo, cuando el anexionismo no estaba maculado por intereses bastardos. Héroes purísimos, como Agramonte, incurrieron en el yerro. El propio Manuel Sanguily, cuya devoción a Ignacio Agramonte no admite dudas confesará que el Mayor

se acostaba a esa tendencia.

La Cámara de Representantes de Guáimaro, el 16 de abril de 1869, dirigía a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos una expresiva alocución demandando su ayuda:

Ante Dios y los hombres, terminaba, invocamos solemnemente el apoyo desinteresado del pueblo y del gobierno de la Unión americana, resueltos, si nuestra querella no fuera atendida, a poner entonces toda nuestra confianza en el cielo y comprar con lágrimas y con sangre la libertad y la justicia.

Pero el 30 de abril, de conformidad con una instancia presentada desde el primer día que se constituyera el nuevo gobierno, la Cámara acordó dirigirse al congreso de los Estados Unidos, obedeciendo al anhelo de 14,000 ciudadanos, para expresarle

los vivos deseos que animan a nuestro pueblo de ver colocada a esta Isla entre los Estados de la Federación norteamericana, y pedir su apoyo al gobierno y al pueblo que no retarde la realización de tan bellas esperanzas.

Este acuerdo fue sancionado por Céspedes y enviado a José Morales Lemus para su entrega al gobierno de los Estados Unidos; pero la entrega no se realizó por creerla inoportuna Miguel Aldama y más de sesenta emigrados de significación, aunque por entonces el general Grant estaba a punto de proclamar la beligerancia de los insurreetos cubanos, y su Ministro de la Guerra parecía decidido a prestarles la ayuda que le pedían.

A partir de 1870, ya encarnizada la lucha y al parecer improbable toda cooperación norteamericana, la guerra seguirá decididamente reafirmando el ideal de la independencia absoluta. El Pacto del Zanjón, tras una década heroica, no fue rendición baldía ni retractación precipitada, sino acuerdo impuesto por la necesidad histórica, y, lo que es más aún: de cierto modo, victoria cubana, porque de él se derivaron beneficiosas consecuencias.

No nos dejemos deslumbrar por el gesto romántico de Baraguá. Los hombres de Baraguá no tenían medios factibles de continuar la guerra ni de obtener más amplias concesiones de España y nos lo prueba, de modo incontrovertible, que doce meses más tarde rendían sus armas en San Luis. El Zanjón representaba el compromiso de establecer ciertas reformas políticas, votar una amnistía general y proclamar la libertad de todos los esclavos que habían tomado parte en el movimiento armado. En efecto, la Metrópoli, a fin de asegurar la paz, comenzó a cumplir, aunque imperfectamente, las estipulaciones del Convenio.

continuar la guerra ni de obtener más amplias concesiones de España y nos lo prueba, de modo incontrovertible, que doce meses más tarde rendían sus armas en San Luis. El Zanjón representaba el compromiso de establecer ciertas reformas políticas, votar una amnistía general y proclamar la libertad de todos los esclavos que habían tomado parte en el movimiento armado. En efecto, la Metrópoli, a fin de asegurar la paz, comenzó a cumplir, aunque imperfectamente, las estipulaciones del Convenio.

Había cesado el régimen absolutista de los Capitales Generales. Podíamos tener representantes en el Senado yen la Cámara de la Metrópoli. Se nos concedieron algunas leyes iguales a las que regían en España, pero las nuevas leyes, aun con ser ventajosas, no podían satisfacer las apetencias cubanas, imposibilitada, de momento, la realización de la independencia, la idea de la anexión se había amortiguado, mientras los reformistas se levantaban con mayor aliento, constituyendo el Partido Liberal, que el lenguaje común llamará después Autonomista. Vemos así que las tres direcciones subsisten inalterables en la esencia, aunque trajeado el reformismo por un nombre diferente.

Desde luego, nada decimos de los cubanos integristas en el sentido más puro del vocablo. Poco significaron en la evolución de nuestras ideas políticas. No respondían a convicciones ni principios. Formaban la legión estéril del oportunismo interesado, que nace y medra en todos los países a la sombra de los que embridan el poder. Acaso pudieran señalarse como  el telón de fondo que daba marco a la tragedia de la nación en germen.

el telón de fondo que daba marco a la tragedia de la nación en germen.

Cuando ya los separatistas de 1868, después de hazañosas tentativas, parecen resignados, un hombre viene, ungido por la fe de los apóstoles, a congregar los elementos dispersos para la última arremetida contra España. ¿Trae, en verdad, algún nuevo mensaje? No vacilaremos en la respuesta negativa: José Martí no trae ningún concepto nuevo a la lucha necesaria, pues sólo ha recogido el legado de la cubanidad genuina, el que aprendiera en el Colegio de Mendive y en las poesías atormentadas de Heredia. El pensamiento político de Martí cabría tal vez en este esquema: suprimir el régimen del coloniaje para crear una república liberal y democrática, no en nombre de un frío criterio de economista, midiendo las ventajas materiales, sino por entender que la obra de la emancipación, ante todo y por encima de todo, era una lucha por la superación moral de un pueblo.

Ya Enrique José Varona, con sagacidad insigne, señaló igual contenido en los poemas precursores de Heredia:

Del estudio asiduo y atento de su producción literaria, dijo Varona, se desprende que el poeta concebía la libertad de Cuba, según ha debido siempre concebirse, como obra, ante todo, de saneamiento moral.

Desde luego, en José Martí no aparecerá en ningún instante la vacilación derrotista. Rechazará las dos veredas desviadoras que se apartaron de la independencia. No duda ni se equivoca Martí al elegir su rumbo político. Su línea no zigzaguea tras los caminos menos arduos, pues sabe que no hay más que un solo camino para la ansiedad cubana. Pueden buscar soluciones transicionales los hombres de raciocinios y cálculos; pero no él, que es ante todo un gran intuitivo, para quien muchas veces “lo imposible es posible”. Esta paradoja llega a ser un tópico de su pluma.

Por otra parte, si el reformismo, entonces bajo el nombre de autonomismo, busca en España los paliativos de la crisis de Cuba, Martí no puede ignorar que es una proyección inútil, porque él vivió en España y sabe el modo de producirse la política española, y el anexionismo jamás pudo tener un paladín en quien buscaba precisamente, con la emancipación de las Antillas irredentas, un valladar a la expansión del Norte de la América.

¿Qué eran, después de todo, los brotes reformistas y anexionistas, sino lo que en lenguaje moderno llamaríamos complejos de inferioridad de un país avasallado? Por falta de confianza en las propias fuerzas, surgieron las dos posturas derrotistas. Las causas económicas pudieron hacer que unos pensaran en el Norte y otros en las reformas coloniales; pero es casi incontrovertible que los mejores cubanos de todos los tiempos no hubieran sentido vacilación ante el camino de la independencia absoluta, si la isla hubiera tenido población bastante para enfrentar el poderío de España, o si las naciones hermanas del Sur, como intentó Bolívar, hubieran completado la obra emancipadora.

Sin embargo, es un hecho cierto que esa tradición tripartita adulteró las esencias más puras de nuestro nacionalismo. La República nació tarada. La cubanidad verdadera, aún hoy, bajo la República, como ayer en la incertidumbre de la colonia, se ve interferida con los impulsos disolventes que constituyen nuestro complejo de inferioridad atávico. A cada crisis que afrontamos, aparecen las dos tendencias derrotistas: el reformismo cobarde, que no se aventura a transformar de raíz las instituciones podridas que nos legara la colonia, sino que prefiere soluciones recortadas por turbias componendas, y el anexionismo traidor, que vuelve los ojos a la Embajada Norteamericana para buscar la fórmula que plazca a los intereses del vecino. Es justo y alentador reconocer que cada día es más profundo el sentimiento de la cubanidad genuina, que en las nuevas generaciones florece con enérgico entusiasmo, todavía, sin embargo, tal sentimiento no basta: es preciso que sea capaz de imponerse con exclusivo señorío, hasta denunciar y castigar como traidores cuantas corrientes se le opongan.

República nació tarada. La cubanidad verdadera, aún hoy, bajo la República, como ayer en la incertidumbre de la colonia, se ve interferida con los impulsos disolventes que constituyen nuestro complejo de inferioridad atávico. A cada crisis que afrontamos, aparecen las dos tendencias derrotistas: el reformismo cobarde, que no se aventura a transformar de raíz las instituciones podridas que nos legara la colonia, sino que prefiere soluciones recortadas por turbias componendas, y el anexionismo traidor, que vuelve los ojos a la Embajada Norteamericana para buscar la fórmula que plazca a los intereses del vecino. Es justo y alentador reconocer que cada día es más profundo el sentimiento de la cubanidad genuina, que en las nuevas generaciones florece con enérgico entusiasmo, todavía, sin embargo, tal sentimiento no basta: es preciso que sea capaz de imponerse con exclusivo señorío, hasta denunciar y castigar como traidores cuantas corrientes se le opongan.

Nadie pretenda decir que son verdaderas oluciones cubanas las que no tiendan a la consecución de nuestra independencia absoluta: la independencia económica después de haber obtenido la política. Tal es la tarea heroica de las nuevas juventudes: con decisión unánime, terminar la obra que comenzaron nuestros héroes, muchas veces sin un claro propósito.

La República perpleja

Nuestra misión es gloriosa, por lo mismo que nuestro infortunio ha sido grande. Un pasado de tormentas e incertidumbres, ha de resonar largamente sobre el porvenir que le recibe.

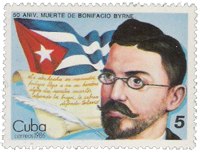

Al júbilo de la victoria mambisa, que amargó un poco la interferencia norteamericana, siguieron naturales zozobras. Después de medio siglo batallador, con su largo martirologio, el pueblo de Cuba vio que la guerra de independencia terminaba en el Tratado de París, donde no tuvo representación alguna. Ni voz ni voto para resolver sus destinos. Una  resolución del Congreso Yankee al fin le garantizó, como a virtud de misericordiosa largueza, la eficacia de sus heroísmos. El pueblo cubano se resignó transigente, no sin amargura. Los decasílabos de Byrne a la bandera –“¡y otra he visto, además de la míal” – perpetuaron en nuestra lírica ese dolorido momento.

resolución del Congreso Yankee al fin le garantizó, como a virtud de misericordiosa largueza, la eficacia de sus heroísmos. El pueblo cubano se resignó transigente, no sin amargura. Los decasílabos de Byrne a la bandera –“¡y otra he visto, además de la míal” – perpetuaron en nuestra lírica ese dolorido momento.

La República surgió viciada en sus raíces por un fermento inicial de escepticismo. El tutelaje norteamericano había plasmado diáfanamente su línea de conducta. Los virtuosos de la primera convención no pudieron rehuir el articulado coercitivo y elástico de la Enmienda Platt, ni después fue bastante la palabra de Sanguily para evitar el Tratado Permanente. Secretas determinaciones diplomáticas invalidaron la voluntad nacional: ni el pueblo ni los gobernantes, en plenitud, gozaron una hora de soberanía.

No es propósito de este ensayo la relación de los hechos. La historia de nuestra República es demasiado conocida en sus lineamientos generales. Bastante sería enjuiciarlos. Y más útil quizá – poreso ha de constituir nuestra aspiración suprema – ir a los móviles profundos de nuestra conducta, llegar a las tramoyas de nuestra psicología, y descubrir las manos ocultas que mueven los hilillos del retablo. Bien está preguntar: ¿Cómo actuamos? Mejor aún: ¿Por qué actuamos así?

Hoy, como ayer, somos un pueblo interferido, tutelado. Dígase la áspera realidad, sin vergüenza de confesarla. De la Colonia salimos; no de los males de la Colonia. El propio Martí – a quien suponen todavía demasiado soñador los que no lograron penetrar con claridad en su armoniosa selva – nunca creyó el cese de la dominación española como panacea del largo vasallaje, sino como el inicio inevitable de la redención verdadera. El triunfo revolucionario bastaría para comenzar la vida libre. Para comenzar tan solo. El pueblo organizado, demócrata y liberal, vendría después.

Había que arrancar los hábitos coloniales, y no se pierden viejas costumbres en un día. ¿Cómo llevar entonces a cabo la magna transformación? Sencillamente, con el empleo de los nuevos órganos de Gobierno. Más claro aún, para repetir el viejo giro de Macaulay:

Sólo hay un remedio para los males de la libertad recién conquistada, y es la libertad misma.

Nunca pensó otra cosa Martí. En 1892, desde las columnas de Patria, había dicho:

No podemos mudar el mundo en Cuba, ni injertarnos, de un vuelo político, la naturaleza angélica; ni esperar que, al siguiente día de la expulsión del gobierno de España, quede Cuba purgada de los defectos de carácter que, pus a pus, nos fue ingiriendo en la sangre autoritaria y perezosa; ni hemos de resolver de un golpe los problemas acumulados por la labor de los siglos.

Y en el mismo artículo explicaba:

El trabajo no está en separar a Cuba de España, sino en sacárnosla de las costumbres. Esto hacen en España misma los españoles sanos y entendidos.

El brinco, sin embargo, era grande. Para acrobacia colectiva. De faltar los pésimos antecedentes hispanos, tal vez la autonomía hubiera sido la fórmula de todos. Pero España no es Inglaterra, repetían melancólicamente los mambises: temían a España, que tantas reformas prometiera sin ganas de cumplimiento, los mejores espíritus – Martí, Sanguily, Varona, – y optaron por el salto en el vacío.

a España, que tantas reformas prometiera sin ganas de cumplimiento, los mejores espíritus – Martí, Sanguily, Varona, – y optaron por el salto en el vacío.

Del súbdito, y más aún del vasallo colonial, existe largo trecho que recorrer hasta el ciudadano. La nomenclatura lleva implícito algo más que un cambio de régimen. Abandonemos un instante la realidad del es por el debe ser, que es simple conjetura. Si en los distingos del súbdito y el ciudadano, de hecho caben las excepciones, con toda seguridad encontraremos algún impropio funcionamiento en los organismos que los regulan. Un ejemplo, de cien que escogeríamos a satisfacción en nuestra América: el ciudadano de la Argentina bajo Rosas. Casos anormales, aunque frecuentes, no invalidan la tesis. Sólo queremos referirnos a los Estados que llevan con propiedad el régimen que los informa.

El súbdito hace radicar la soberanía – poder absoluto del Estado – en ciertos hombres que la asumen plenamente. En algunas monarquías de Europa las transacciones con las ideas modernas han mixtificado el concepto. De todos modos, el cubano del siglo XIX, que es lo urgente de precisar, tenía los caracteres prístinos del verdadero súbdito. El Capitán General, representante supremo de la Majestad, llevaba en sus manos toda la soberanía, es decir, todo el poder. Los derechos del cubano eran concesiones, dádivas, beneficios, que los gobernantes recortaban y cedían a capricho. En un sentido general podría decirse: el súbdito, por definición, es el hombre sin derechos, y prácticamente los cubanos eran súbditos en la más estricta concepción de la palabra.

De tal especie tenía nuestra Revolución que formar los nuevos ciudadanos. No podía ocultársele a Martí la dificultad angustiosa de la tarea. Toda su esperanza radicó en la adaptación natural del hombre a las mejores fórmulas de vida. Por otra parte, Eugenio María de Hostos había señalado, para toda la América, las consecuencias de su falta de tradición jurídica. Poniendo de ejemplo el caso de Santo Domingo, como forma arquetípica del problema, Hostos ha dicho en sus Lecciones de Sociología:

Empecemos por esta pobre república a saber lo que son las enfermedades del Derecho: primero una partida de

aventureros fabrica acá, y allá unos cuantos villorrios, a cuyo frente pone unos concejos o ayuntamientos que ni siquiera supieron nunca que hay un Derecho; de necesidad, después, el vaivén de los descubrimientos y conquistas en el continente va disminuyendo la población de la ciudad y los villorrios, hasta el punto de llegar un día en que los recintos vacíos de las villas y ciudades son como un reflejo del territorio desierto en que unas cuantas greyes forman hatos, y esos cuantos hatos forman centros de población tan separados que ni se comunican. En un tal grupo social, sólo existente como propiedad de la Corona de España, el agente militar, ya un general, ya un coronel, ya un simple capitán, es siempre un todopoderoso a cuyos pies yacen los derechos de los pocos que residen con él en el recinto urbano. Fuera de los recintos urbanos, los ciadores, que son dueños absolutos de sus hatos, lo son también de sus peones y, en la extensión casi desierta del territorio, los núcleos de población – aislados de todo centro y desheredados de todo derecho – no tienen más recurso que sufrir la omnipotencia de los hateros. En modo que, en realidad, durante todo el período colonial aquí no ha habido ninguna autoridad jurídica, y el ejercicio de las funciones de gobierno ha estado encargado, por la necesidad, a los directores económicos del único trabajo al que la población podía entregarse. Abandonados a sí mismos, esos grupos aislados de sociedad se buscaban por sí mismos la satisfacción de sus necesidades, en transacciones comerciales de carácter irregular, con las naves holandesas, inglesas y francesas que venían a hacer el contrabando, en trueque de mercancías crudas y de víveres de toda especie, por ganado vacuno, mular y caballar. En realidad, esta burla de las leyes comerciales de la metrópoli, lejos de ser delito común era el verdadero ejercicio de un derecho de necesidad. Si la metrópoli abandonaba sus colonias, era natural que las colonias se desentendieran de las leyes prohibitivas del comercio metropolitano. Pero, de todos modos, como aquellas gentes no procedían en nombre de un derecho, sino en efugio de una ley, lo que hubiera tenido de viril protesta jurídica el contrabandear, eso tenía de antijurídico y delictuoso el burlar las leyes de la autoridad metropolitana. Y como sólo burlaban las leyes comerciales, y eso a hurtadillas, mientras estaban acostumbrados a temblar ante el Código Civil y el Código Penal de su metrópoli, fue tan continuo y tan sistemático el debilitamiento del Derecho en el alma de aquellos grupos sociales, que ninguno de ellos tuvo jamás conciencia del daño que su metrópoli les hacía al privarlos del régimen normal de la ley.

Notas sobre nuestro carácter

Pero este asunto nos llevaría demasiado lejos. Sólo queremos ver los resortes de nuestro carácter, y sería pueril explicar los vicios matrices de un pueblo con las diferencias o requiebros de sus leyes. Después de todo, las leyes se adulteran o reforman para adaptarse a la constitución espiritual del pueblo que las adopta. Nos importa estudiar nuestro carácter en sí, para analizar sus posibles reacciones.

para analizar sus posibles reacciones.

Los lebonianos conocen ese proceso de subordinación de las instituciones al alma popular. El mismo Le Bon generaliza:

En todas las manifestaciones de la vida de una nación encontramos siempre el alma de la raza tejiéndole sus destinos... Nada importa que a la cabeza de un Estado haya un Rey, un Emperador, o un Presidente. El régimen, cualquiera que fuese, tendrá forzosamente el mismo ideal, y este ideal es la expresión de los sentimientos del alma de la raza, que excluye a todos los demás.

Aquí la raza tiene un sentido peculiar de organismo histórico, de unidad mental, y en el caso nuestro – ¡agrio vino el de plátano! – hay que comenzar por definir los caracteres étnicos para comprender mejor nuestra conducta.

En los prolegómenos de su Historia de Cuba, Ramiro Guerra definió con aproximación nuestro carácter. Integra Cuba la perfecta unidad geográfica; pero abigarrada y compleja variedad social. Después de esta observación, Ramiro Guerra pretende considerar nuestro pueblo,

en su conjunto, como una rama del pueblo español desarrollándose en un medio geográfico e histórico diferente.

A las claras demasiado simplista, olvida la importancia básica del negro y el mestizo. No es que prescinda completamente de apuntar la influencia del negro como “factor sociológico e histórico” – hubiera sido error inexplicable: – es que para enjuiciar el carácter cubano se limita a presentarnos un español disminuído y transformado, sin recordar entonces la mezcolanza étnica.

No somos, escuetamente, “una rama del pueblo español”. Somos la fusión incompleta de dos razas – bajo dos pautas cardinales: la tradición europea y el contacto yankee – que suman e invalidan recíprocamente sus caracteres para formar ese total caótico que es el pueblo cubano. Impropia fuera, desde luego, la definición vulgar: somos un pueblo mestizo. Otra simplificación exagerada. No urgen fórmulas breves. Hay peligro en la síntesis de los fenómenos sociales. Mejor será conformarnos con la verdad aunque compleja y engañosa: somos la fusión incompleta de dos razas. Esto es decir que constituimos dos razas elementales y su producto natural. Sencillamente, blancos, negros y mestizos.

Un pueblo heterogéneo, donde las razas no están absolutamente mezcladas, ni perfectamente divididas, trae en sí los mayores obstáculos para la definición esquemática de su carácter. Cuando Bunge estudiaba al hispanoamericano como producto de tres razas inferiores, regido por tres herencias fatales, pudo citar como excepción la etnografía cubana. Menos el aborigen resignado, apacible y vengativo, sumamos únicamente los otros dos factores étnicos: blancos aventureros y negros esclavos, que el mestizo amalgama con pérdida de algunas calidades. Nos falta, con el indio, casi mitológico en Cuba, la resignación y la venganza; nos resta, como legado terrible, la arrogancia indolente del conquistador, la sensualidad y servilismo del africano.

El propio Ramiro Guerra, sin esbozar las raíces biológicas de que nacen, apuntó con sagacidad las discrepancias entre el carácter español y el nuestro. Creyó que tan radicales diferencias no excluyen la presunta identidad espiritual. Sigamos, en una breve síntesis, las palabras de Ramiro Guerra, y advertiremos, desde el primer instante, que mayores son las divergencias que los paralelos.

El español es conceptual más que emocional. Coordina su vida en torno de algunas pocas ideas elementales. Sus efectos y emociones se hallan aprisionados en una red de conceptos ungidos por la tradición, que se nutren a expensas del sentimiento y

acaban por producir una aparente sequedad de espíritu.

He aquí el reverso: más emocional que conceptual. Damos valor supremo a la espontaneidad de lo afectivo. ¡Palabra mágica  entre nosotros la simpatía, que mueve hasta los resortes más ocultos de la vida pública! Los sentimientos, libres de formalismos ancestrales o convicciones profundas, para nosotros, representan el elemento coordinador de la conducta, dirigen y gobiernan la vida.

entre nosotros la simpatía, que mueve hasta los resortes más ocultos de la vida pública! Los sentimientos, libres de formalismos ancestrales o convicciones profundas, para nosotros, representan el elemento coordinador de la conducta, dirigen y gobiernan la vida.

El español, “tozudo y tradicionalista”, según los adjetivos acertados de Ramiro Guerra, defiende sus ideas contra la posible renovación violenta. He aquí la postura antagónica: el cubano rehuye instintivamente toda continuidad que tienda a cristalizar en tradición. Nuestro apego a la novedad deviene sin estridencia en snobismo. De ahí la religiosidad medular y dogmática del español; la irreligión frívola y supersticiosa del cubano.

La firmeza de carácter, virtud poco nuestra, tiene sostén habitual en las creencias arraigadas. Nuestra obstinación, sin embargo, “carece frecuentemente de contenido”. Es obstinación sin ideología, que hace equilibrios en la cuerda floja del sentimiento.

Esa falta de idea-núcleo, puede obedecer a semejantes normas que la ausencia de sentido territorial en nuestro pueblo, señalado acertadamente por Lamar Schweyer. De igual manera que el arraigo del paisaje nativo exige la permanencia secular de una misma raza en un mismo suelo, el vigor y la penetración de las ideas básicas que han de coordinar la vida colectiva – vida que no goza de unidad perfecta sin tradición eficiente –, con dificultad encontrarían propicio abono en un país sin razas autóctonas, donde el blanco ha llegado casi siempre en busca de transitorio aprovechamiento, donde el negro se ha visto bruscamente trasplantado a formas de existir que le eran desconocidas, donde el criollo resulta en verdad un producto demasiado nuevo.

Además del predominio de lo exterior sobre lo íntimo, hay sólo una aparente analogía entre cubanos y españoles. La señaló Ramiro Guerra:

En el orden intelectual se observa el predominio de los poderes de comprensión y de crítica sobre los de dirección e invención... El cubano, como el español, es más apto para comprender y juzgar que para inventar y dirigir.

Pero aún esta analogía ofrece discrepancias. El hombre conceptual que es el español no comprenderá ni juzgará de igual manera que el cubano, que antepone el sentimiento a las creencias. Hasta la identidad, sacada a luz de sus posibles reductos, se diluye en simple parecido.

Urge recordar que el español imaginado en estas glosas es solamente una entelequia. No cabe unidad siquiera entre todos los españoles. Pero al tratar del arquetipo pensamos en la tradición castellana, núcleo coercitivo de la nacionalidad. De ningún modo cabría identidad – no importa qué modelo español se nos antoje – con el cubano, mezcla de razas.

Tenemos la mala costumbre de las simplificaciones. Pereza colectiva, diría Bunge. Y damos en atribuir al trópico las deficiencias orgánicas, penquismo, y todos los complejos vicios del carácter. Un médico podría estudiar nuestro temperamento por su correspondiente fórmula endocrina: hombres del trópico, cercanos a la costa por la especial topografía de la Isla, de tiroides ricos en yo, somos, en general, hipertiroideos, y como tales, según Dupré, de constitución emotiva. Pero las causas no interesan por ahora. Basta la evidencia de los factores que constituyen nuestro pueblo, de las fuerzas que lo impulsan y dirigen.

Tríptico nefasto

A pesar de su afán comunicativo, sin vida interior alguna, todo cubano es una isla. Nuestra aptitud de comprensión y crítica, espoleada por la voluble intranquilidad de lo emotivo, sin normas esenciales y pautadoras del pensamiento, tiende inevitablemente al individualismo. No puede subsistir el espíritu de asociación cuando faltan ideas comunes, propósitos afines. El sentimiento es anárquico por naturaleza, cuando no tiránico. Testimonio: la indisciplina proverbial de los artistas.

inevitablemente al individualismo. No puede subsistir el espíritu de asociación cuando faltan ideas comunes, propósitos afines. El sentimiento es anárquico por naturaleza, cuando no tiránico. Testimonio: la indisciplina proverbial de los artistas.

Carecemos de vida interior. El cubano vive demasiado fuera de sí mismo. Las solicitaciones externas le subyugan. Sin embargo, no tiene una concepción operática de la vida, como el italiano, por ejemplo. Ya en otra oportunidad señalamos con rapidez el contraste. Somos un pueblo exterior; pero sin pompas.

El cubano tiene para sus cosas amadas un sentido de irónica ternura. Hay ironía en todo amor que no se entrega ciegamente y conserva en sus deliquios plenitud de análisis. Un Romeo que dijera junto al balcón veronés:

Tus ojos deberían ser más negros, Julieta; pero te amo,

sería un diabólico ironista. Nuestra postura es semejante. Las cosas más trascendentales conservan para nosotros una familiaridad diminutiva, chiqueadora; jamás resisten ese fervor hiperbólico que imprime la plenitud de sentimiento.

El cubano dirá siempre: “Nuestra banderita”. Nadie le oirá nombrar en serio el pabellón nacional, ni emplear el término sencillo de la bandera cubana. Tiene un concepto irónico de su nacionalidad, como de la vida misma. Comprende la conveniencia de que el vino sea de plátano; pero advierte demasiado que es agrio.

Ese auto-análisis popular nos coloca en la posición internacional del hombre tímido. Quizás la timidez sea debida a un pobre concepto de sí mismo, o a una exagerada valoración del prójimo. Estamos preocupados siempre de qué dirán los extranjeros; tratamos de inhibir nuestra espontaneidad autóctona, lo genuinamente cubano, por la creencia de que es de mejor tono ante extraños una actitud cosmopolita. En ese falso aparecer, diluímos las raíces tróficas del nacionalismo: el culto a las costumbres peculiares, la satisfacción egoísta de lo nativo, la desdeñosa postura frente al visitador que no comprende lo que cada país tiene de auténticamente suyo.

Esa orfandad de pensamientos directores – ¡fe, creencias necesitamos! – lleva el aporte de otros males: la tácita  negación de las jerarquías (tuteo), la falta de estímulo constante para la acción, sustituído por brotes esporádicos de entusiasmo (embullo) y el irrespeto sistemático de las relaciones sociales (choteo). Tríptico nefasto, – y tan nefastamente nuestro que lleva con precisión, en parte al menos, su nomenclatura criolla, – de los síntomas cardinales del carácter nacional: tuteo, embullo, choteo.

negación de las jerarquías (tuteo), la falta de estímulo constante para la acción, sustituído por brotes esporádicos de entusiasmo (embullo) y el irrespeto sistemático de las relaciones sociales (choteo). Tríptico nefasto, – y tan nefastamente nuestro que lleva con precisión, en parte al menos, su nomenclatura criolla, – de los síntomas cardinales del carácter nacional: tuteo, embullo, choteo.

Gobernar es difícil en pueblos radicados sobre esa triple convergencia de factores anárquicos. El pensamiento director de una alta política – horra de bajunos intrigares y medro –, sería la elaboración de antídotos contra esos desintegrantes de la nacionalidad. Crear la conciencia jerárquica de los individuos – democracia es selección de mejores, igualdad en derechos y no en rangos; – crear ideas-núcleo, idóneas para mover con uniformidad entusiasta las fuerzas colectivas; crear civilidad. ¿No postuló Martí que gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador? Pero sin olvidar que lo creado es siempre a imagen y semejanza de quien lo crea, sólo en hombres de ejemplaridad superior puede confiarse la faena creadora.

No es que equivalga, desde luego, creación a invención, sino más bien a transformación radical y óptica. De los propios elementos naturales del país, de la arcilla nuestra, ha de formar el político verdadero la patria de mañana. Sería ingenuo pensar que la voluntad de un líder podría modificar los vicios y quebrantos de nuestro carácter. La obra es compleja. No es de los que mandan que hay que esperarlo todo, ni de las filas anónimas tampoco. La obra es, necesariamente, de colaboración total.

Acordes finales

Como un hilo de Ariadna a través de terrible laberinto, por todas las vicisitudes de nuestra historia se desliza el sentimiento fundamental a que dimos nombre de Cubanidad en el inicio de este ensayo: fuerza propulsora de la independencia, que hizo “posible lo imposible”, nos guía a través de la República para que cumplamos fielmente nuestro sino. Pero hay tópicos que es necesario recordar, pues olvidamos con frecuencia las cosas muy sabidas. Cuando nos encontremos en horas de encrucijada, de patético no saber a dónde vamos, sobre las frívolas disputas del politiqueo profesional, que limitan sus interrogaciones a las posibles contingencias electorales; sobre los dramas económicos de hacendistas v colonos, de comerciantes e industriales, que ven zozobrar las últimas esperanzas de una vitalización de sus riquezas; sobre ex-temporáneos programas comunistas – jamás entre nosotros podría variar la forma sustancial del Estado sin un cambio previo de igual naturaleza en la República del Norte: – oigamos el clamor que emana de las raíces mismas de nuestra alma colectiva, aún atribulada por las confusiones eventuales, recordándonos que el único camino cierto es el de acentuar los valores positivos de la cubanidad, para realizar plenamente en nuestra isla nuestra función histórica.

sentimiento fundamental a que dimos nombre de Cubanidad en el inicio de este ensayo: fuerza propulsora de la independencia, que hizo “posible lo imposible”, nos guía a través de la República para que cumplamos fielmente nuestro sino. Pero hay tópicos que es necesario recordar, pues olvidamos con frecuencia las cosas muy sabidas. Cuando nos encontremos en horas de encrucijada, de patético no saber a dónde vamos, sobre las frívolas disputas del politiqueo profesional, que limitan sus interrogaciones a las posibles contingencias electorales; sobre los dramas económicos de hacendistas v colonos, de comerciantes e industriales, que ven zozobrar las últimas esperanzas de una vitalización de sus riquezas; sobre ex-temporáneos programas comunistas – jamás entre nosotros podría variar la forma sustancial del Estado sin un cambio previo de igual naturaleza en la República del Norte: – oigamos el clamor que emana de las raíces mismas de nuestra alma colectiva, aún atribulada por las confusiones eventuales, recordándonos que el único camino cierto es el de acentuar los valores positivos de la cubanidad, para realizar plenamente en nuestra isla nuestra función histórica.

*Trabajo que mereció el primer premio en el último concurso del Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia.

Tomado de: Revista Bimestre Cubana. Vol.V. XLVI, no. 3, 1940: 369-90.