Sujetos y objetos anatópicos: la línea de la raza en Cuba durante el siglo XIX

Jorge Camacho, University of South Carolina-Columbia

Escribiendo a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, José Martí constataba con pesar en una de sus crónicas neoyorquinas cómo las leyes segregacionistas y el racismo estaban empujando a los negros norteamericanos a salirse de la “comunión humana.” “Aprietan” dice “la línea de la raza,” negándose “a recibir del blanco, como antes recibían, la religión y la ciencia,” y levantan “seminarios de negros y colegios de negros” (OC XI, 237-238). Siguiendo esta idea me interesa en este ensayo explorar los límites raciales y simbólicos en la sociedad colonial esclavista, y las formas en que estos límites eran trasgredidos. En especial me interesa identificar los espacios que comparten los mulatos o los negros esclavos domésticos con los blancos esclavistas, a quienes sirven de intermediarios o de sirvientes, lo cual les permitía actuar de bisagra entre los dos bandos ubicados a los extremos de esta demarcación. Me enfocaré en dos novelas y en algunos ejemplos ya que son tantos y por lo general están tan cargados de significado, que genera una multiplicidad de discursos que serían imposibles abarcar en este ensayo. Tómese como ejemplo la misma categoría de mulato o mestizo que se utilizará en el siglo XIX como un signo degenerativo de la raza, y por otro lado, como un constructo que representa la unidad nacional a finales del siglo XIX.(1)

Escribiendo a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, José Martí constataba con pesar en una de sus crónicas neoyorquinas cómo las leyes segregacionistas y el racismo estaban empujando a los negros norteamericanos a salirse de la “comunión humana.” “Aprietan” dice “la línea de la raza,” negándose “a recibir del blanco, como antes recibían, la religión y la ciencia,” y levantan “seminarios de negros y colegios de negros” (OC XI, 237-238). Siguiendo esta idea me interesa en este ensayo explorar los límites raciales y simbólicos en la sociedad colonial esclavista, y las formas en que estos límites eran trasgredidos. En especial me interesa identificar los espacios que comparten los mulatos o los negros esclavos domésticos con los blancos esclavistas, a quienes sirven de intermediarios o de sirvientes, lo cual les permitía actuar de bisagra entre los dos bandos ubicados a los extremos de esta demarcación. Me enfocaré en dos novelas y en algunos ejemplos ya que son tantos y por lo general están tan cargados de significado, que genera una multiplicidad de discursos que serían imposibles abarcar en este ensayo. Tómese como ejemplo la misma categoría de mulato o mestizo que se utilizará en el siglo XIX como un signo degenerativo de la raza, y por otro lado, como un constructo que representa la unidad nacional a finales del siglo XIX.(1)

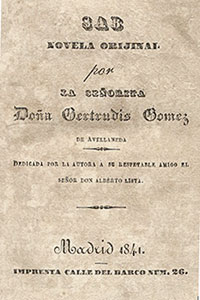

En este ensayo, por tanto, me interesa explorar algunos ejemplos de espacios y sujetos intermedios, el poder que representan y cómo lo ejercen(2) ya que como se sabe, los textos coloniales son reiterativos cuando se trataba de estipular leyes para limitar el poder, la libertad, el movimiento y el consumo de los descendientes de africanos. Por consiguiente, la violación de estas reglas, que van desapareciendo a medida que se resquebraja el sistema esclavista, nos mostraría las tensiones y las fuerzas que se desarrollan en el interior del sistema. Algunas de estas prohibiciones incluían la ropa que debían llevar, el uso de prendas lujosas, incluso con quienes no debían casarse. El objetivo era mantenerlos segregados y de esta forma mantener en pie el régimen que hacía posible el enriquecimiento del grupo en el poder. Dos textos clásicos del siglo XIX muestran estos controles y la forma en que eran trasgredidos: Sab (1841) de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde (1882), que recrea la época entre 1812 y 1831 en Cuba. Ambas novelas le recuerdan al lector los límites y los códigos que regían la sociedad cubana esclavista, y sobre todo, la “confusión” que provocaba el fluido de símbolos y cuerpos de un lado a otro de la línea racial. En este ensayo trato de argumentar por consiguiente que quienes cruzaban esta línea, eran considerados sujetos anatópicos, es decir, “fuera de lugar,” y poseedores de una visión paralógica que se oponía o contrastaba con la de los blancos.

En el transcurso de este ensayo me referiré, por tanto, a estos dos conceptos. El primero proviene del griego “ana” que significa ‘contra’ y topos, que significa ‘lugar’. Según James Chandler en England in 1819, apareció por primera vez dentro del romanticismo inglés y era anterior al de “anacronismo” que gozó de mucha más popularidad en su tiempo (108). El segundo, por el contrario, se remonta a la Poética de Aristóteles y se refiere a la forma distinta en que dos sujetos ven o infieren una conclusión a partir de un mismo objeto. En la Cuba colonial, estos conceptos nos pude servir para analizar no solo el espacio físico que ocupan los distintos sujetos y objetos coloniales, sino también el valor simbólico y cultural que estos representan, ya que una sociedad como la cubana, estructurada de forma jerárquica, la topografía y la percepción tenían un significado político, social, y las prohibiciones de movilidad del sujeto de un lugar a otro de la línea de la raza era uno de los signos característicos de ella. De este modo, la “línea de la raza” de la que Martí habla su crónica neoyorquina, dividía también en dos bandos la población en Cuba y un objeto o una persona podía ocupar el lugar “equivocado” según trasgrediera el orden que había impuesto el poder. En términos sociales, por tanto, significaría para un negro o un mestizo pasar del margen al centro, de un lugar rechazado a otro socialmente prestigiado por la cultura europea y española, y alcanzar uno que le merecía reconocimiento y respeto. Por este motivo, la sociedad esclavista tachará estos cruces de inapropiados, los juzgará de contraproducentes y los verá como una amenaza para el sistema. El propósito de esta interdicción, como diría Etienne Balibar, era “purificar el cuerpo social, para preservar la identidad del ‘yo’ o la identidad de ‘nosotros’ de toda forma de mezcla, entrecruzamientos, o invasión” (17-18).

uno de los signos característicos de ella. De este modo, la “línea de la raza” de la que Martí habla su crónica neoyorquina, dividía también en dos bandos la población en Cuba y un objeto o una persona podía ocupar el lugar “equivocado” según trasgrediera el orden que había impuesto el poder. En términos sociales, por tanto, significaría para un negro o un mestizo pasar del margen al centro, de un lugar rechazado a otro socialmente prestigiado por la cultura europea y española, y alcanzar uno que le merecía reconocimiento y respeto. Por este motivo, la sociedad esclavista tachará estos cruces de inapropiados, los juzgará de contraproducentes y los verá como una amenaza para el sistema. El propósito de esta interdicción, como diría Etienne Balibar, era “purificar el cuerpo social, para preservar la identidad del ‘yo’ o la identidad de ‘nosotros’ de toda forma de mezcla, entrecruzamientos, o invasión” (17-18).

Por esta razón, entre las leyes principales que debía seguir la sociedad cubana colonial estaba la pragmática que prohibía los “matrimonios desiguales,” las que distribuían los trabajos y el uso de las armas, vestuarios y joyas. Ante la posibilidad de que se estuviera incumpliendo la última de estas prohibiciones, la ordenanza de la Real Audiencia de México de 1612, titulada “el desorden en el vestir y usar de ropas finas” afirmaba que “no es justo que se permita a semejantes personas” el uso de estas ropas (Colección T 2, 182). En el caso de las negras y mulatas, se estipulaba que tampoco debían llevar joyas de oro, ni de plata, ni perlas, “ni vestidos de seda de Castilla, ni mantos de seda, ni pasamanos de oro ni de plata, so pena de cien azotes y de perdimiento de los tales vestidos” (Colección T 2, 183).

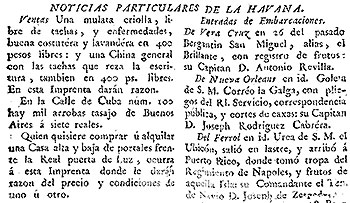

Además de tener la función de distinguir entre las castas y mantener el poder simbólico de una sobre la otra, esta ley buscaba domesticar el cuerpo, el deseo, y las uniones entre personas distintas, porque como afirma Jean Braudillard en Symbolic Exchange and Death, la función de la ropa, los atributos de lujo, y las prendas de moda siempre ha sido el resaltar el cuerpo y la sexualidad y por eso, hay que ver estas interdicciones también como una amenaza a la moral y una forma de controlar la capacidad anárquica del deseo. Es decir, estas ropas finas y prendas se usan para marcar el cuerpo, lo que permite su erotización, su fetichización “in the fulfilment of a desire that will for ever miscontrue his proper loss” (102). Aquellas mujeres que osaban entonces transgredir esta norma, lo hacían con el conocimiento de que su cuerpo, marcado como inferior desde el punto de vista racial y social, se liberaba, asemejándose así al de las blancas. De ahí el temor de que estas leyes no se cumplieran, como parece haber sido el caso de Cuba a finales del siglo XVIII, y que en un artículo publicado en el Papel Periódico de la Habana (1790-1805), José Agustín Caballero, uno de los letrados más importantes de aquel  momento, se lamentara de “la confusión” en el vestuario apreciable en el país que impedía diferenciar la verdadera “nobleza” y se enfoca luego en las mulatas. Decía Caballero:

momento, se lamentara de “la confusión” en el vestuario apreciable en el país que impedía diferenciar la verdadera “nobleza” y se enfoca luego en las mulatas. Decía Caballero:

En parte alguna del mundo se ve la confusión que en nuestro País en orden a los vestidos y porte de las personas. Los adornos y trages (sic) que estaban establecidos para diferenciar las condiciones, al presente sirven para confundirlas. No se distingue el noble del plebeyo, el rico del pobre, ni el negro del blanco. Regularmente se necesita verles a las caras para no equivocarse por el vestido. La espada a la [ilegible] distintivo de la nobleza, tan bien la ciñe el militar y noble a quien corresponde, como el negro, el mulato y un Quidom a quien no pertenece. Igual atavío adorna a una Señora de carácter como una negra y mulata que deberían distinguirse por ley, por respeto y por política, de aquellas a quienes ayer tributaban reverencias, y servían como esclavas. A tal llega la presunción de esta clase de gentes que se desdeñan de baylar (sic) (particularmente las mulatas) con sus iguales, y no romperán el sarao, hasta que los mozos blancos no concurran a él. (67 enfasis en el original)

Con este lamento, por tanto, el autor de Filosofía electiva, le recordaba a los negros y a los pobres que tener dinero no quería decir que podían gastarlo como quisieran. Que “la ley y tu propia conciencia”, debían decirle al “negro atrevido, [a]l mulato insolente, y [a]l plebeyo engreído” que no podían vestirse como un señor ni llevar armas (68). Caballero escribe esto, recordemos, en uno de los momentos de mayor auge económico en la Isla, cuando florecía el tráfico de esclavos y la bonanza para los negreros y esclavistas. Se entiende entonces que su preocupación sea la del amo que insiste en marcar las diferencias, vigilar y condenar a los ciudadanos para que no se “confundieran” con ellos. Al hacerlo se aseguraban de mantener las distancias, ya no sólo entre razas sino entre clase sociales y fijar la condición del otro inferior en la arena pública. Solo ellos podían lucir todo su dinero, poder y lujo en los paseos, la iglesia y los teatros. Y explica que para letrados como él ni siquiera las artes debían estar en manos de los negros, ya que como afirmaba Caballero los jóvenes blancos debían aprender los oficios mecánicos que ahora estaban en mano de los descendientes de africanos y no tenían por qué verlos como inferiores (“Carta sobre la nobleza mal entendida” 60). Lo mismo, dirá José Antonio Saco, quien vio la distribución de empleos como contraproducente para la élite blanca y decía que como a los negros se les había destinado el trabajo mecánico, “como propio de su condición” y el amo que despreciaba al negro “muy pronto empezó a mirar del mismo modo sus ocupaciones, porque en la exaltación o abatimiento de todas las carreras, siempre ha de influir la buena o mala calidad de los que se dedican a ellas” (vol. 1, 205 énfasis nuestro). Por consiguiente quedaron para los blancos “las carreras literarias y dos o tres más que se tenían por honoríficas” (vol 1, 205).

Esto explica que adonde quiera que se mire en la sociedad esclavista decimonónica cubana, se vea una sociedad polarizada, donde la segregación era el signo más patente de la estructura social, donde trabajos como la música o la sastrería fueran catalogados de inferiores y solamente los blancos pudieran dedicarse a las carreras literarias. No obstante, aclaro, fueron estos mismos trabajos rechazados por los blancos los que les permitieron a los negros libres como el sastre Uribe y el músico Pimienta en la novela de Villaverde, ascender en la escala social y ganar un salario que de otra forma no hubiera recibido. Por eso, no es de extrañar, como dice Zoila Lapique en Cuba colonial, que al mismo tiempo que ocurrió la represión por la “Conspiración de la Escalera,” se anunciara en un periódico de Matanzas que un grupo de blancos iba a aprender música, cosa que nos confirma que se quería blanquear este arte y los grupos que se dedicaban a él (143). Para los negros, sin embargo, era un círculo vicioso ya que estos eran los únicos trabajos que podían hacer, y se les criticaba porque eran los únicos que lo hacían y su “calidad” –según Saco-- impedía que los blancos los siguieran.

aclaro, fueron estos mismos trabajos rechazados por los blancos los que les permitieron a los negros libres como el sastre Uribe y el músico Pimienta en la novela de Villaverde, ascender en la escala social y ganar un salario que de otra forma no hubiera recibido. Por eso, no es de extrañar, como dice Zoila Lapique en Cuba colonial, que al mismo tiempo que ocurrió la represión por la “Conspiración de la Escalera,” se anunciara en un periódico de Matanzas que un grupo de blancos iba a aprender música, cosa que nos confirma que se quería blanquear este arte y los grupos que se dedicaban a él (143). Para los negros, sin embargo, era un círculo vicioso ya que estos eran los únicos trabajos que podían hacer, y se les criticaba porque eran los únicos que lo hacían y su “calidad” –según Saco-- impedía que los blancos los siguieran.

Esta lógica punitiva, por parte de Saco, no considera otros factores que no eran ni el racismo, ni las diferencias de clase, ni la ley, y que pudieron haber llevado a que los blancos no se destacaran en estas ramas. Es muy probable que la competencia y el dinero que recibían jugaran un papel aún mayor que el de la raza. Me refiero a la competencia con otros negros y mulatos de talento que solo tenían esta forma de sobrevivir, y la pobreza y la inestabilidad que eran inherentes a esta profesión (Carpentier La Música 154).

De hecho esta no fue la única vez en la historia que un grupo marginado era obligado a hacer un trabajo que otros no querían hacer y sacó, sin embargo, provecho de esta oportunidad. Un caso similar ocurrió con los judíos y la banca. (3) Pero si el gobierno colonial hubiera seguido la lógica de Saco muchos negros y mulatos no hubieran tenido la oportunidad ni siquiera de ejercer estos oficios, y seguramente su influencia en la música cubana hubiera sido mucho menor. Por lo cual se explica, nuevamente, que las autoridades coloniales hayan tratado de blanquearla, y como decía Antonio de las Barras, al viajar por a La Habana a mediados del siglo XIX, los blancos se propusiera con estas divisiones entre las castas “conservar [su] fuerza moral a fin de tener sometidos a los de la raza negra” (La Habana 111). Las reglas exigían, según afirma Antonio de las Barras, que los blancos y los negros no se mezclaran en ninguno de los actos públicos, que cada cual mantuviera su espacio designado en el teatro, en el circo y los bailes. El único lugar donde se les permitía mezclarse era en la iglesia para demostrar, según dice, que “ante Dios todos son iguales” (La Habana 112). La línea en todo caso, como demuestran estos testimonios, era infranqueable para los negros,  pero no para los blancos, que podían ir a los “bailes de cuna” a buscar jóvenes negras y mulatas para hacerlas sus amantes si así lo deseaban. A los negros, sin embargo, se les prohibía hasta “mirarlas” como diría el mulato José Dolores Pimienta en Cecilia Valdés (1882). “Ellos nos arrebatan las de color, y nosotros no podemos ni mirar para las mujeres blancas” (vol. 1, 215). ¿Cómo aparecen entonces estos límites espaciales y raciales en dos de las obras más importantes del siglo XIX? En Cecilia Valdés, en que Cirilo Villaverde recrea el período que va de 1812 a 1831, narra una “fiesta de cuna,” y se enfoca en las dos secciones que conformaban el espacio de la sala. Afirma el narrador:

pero no para los blancos, que podían ir a los “bailes de cuna” a buscar jóvenes negras y mulatas para hacerlas sus amantes si así lo deseaban. A los negros, sin embargo, se les prohibía hasta “mirarlas” como diría el mulato José Dolores Pimienta en Cecilia Valdés (1882). “Ellos nos arrebatan las de color, y nosotros no podemos ni mirar para las mujeres blancas” (vol. 1, 215). ¿Cómo aparecen entonces estos límites espaciales y raciales en dos de las obras más importantes del siglo XIX? En Cecilia Valdés, en que Cirilo Villaverde recrea el período que va de 1812 a 1831, narra una “fiesta de cuna,” y se enfoca en las dos secciones que conformaban el espacio de la sala. Afirma el narrador:

En medio de la aparente confusión que entonces reinaba en aquella casa, podía observar cualquiera, que al menos entre los hombres de color y los blancos, se hallaba establecida una línea divisoria, que tácitamente y al parecer sin esfuerzo, respetaban de una y otra parte. Verdad es, que unos y otros se entregaban al goce del momento con tal ahínco, que no es mucho de extrañar olvidaran por entonces sus mutuos celos y odio mutuo. Además de eso, los blancos no abandonaron el comedor y aposento principal, a cuyas piezas acudían las mulatas que con ellos tenían amistad o cualquier otro género de relación, o deseaban tenerla. (vol. 1 115)

Según Villaverde el espacio de la fiesta se organizaba en dos grupos y una línea divisoria invisible separaba a los dos. Esa línea impuesta por el poder y los prejuicios, hacía que bailaran en círculos diferentes, y solamente las mulatas pudieran cruzarla en dirección a donde estaban los blancos. Es de suponer entonces que en una sociedad tan fuertemente dividida, cualquier forma de imitación o uso indebido de los vestidos, conocimiento, y joyas fuera una forma de insubordinación. Sab, en la novela de la Avellaneda, y el personaje de Cecilia en la novela de Villaverde serán los mejores ejemplos de estos cruces solo para convertirse en sujetos anatópicos que deben restituirse a su lugar de origen. De hecho, Sab y Cecilia se asemejan tanto a los blancos por su condición de mulatos que casi se confunden con ellos. Sus interlocutores se preguntan constantemente quiénes son y cómo clasificarlos, ya que ambos habían escapado a su origen y eran por esto el ejemplo más palpable de la trasgresión. Eran el producto de la violación de la pragmática o del “concubinato”, y por tanto los blancos podían confundirlos con los de su clase. Esto en sí demostraba la fragilidad de un sistema que dependía de los fenotipos y las leyes para mantenerse, y el peligro que ambos representaban para los blancos. En el caso de Sab, esta confusión se da por el uso de la ropa, la educación que recibe en la casa del amo y por el color de su piel. Tal es así, que Enrique Otway en un inicio de la narración piensa que Sab era “algún distinguido propietario de estas cercanías” o un amigo de Don Carlos, el padre de su prometida y dueño del ingenio Bellavista por la ropa y la forma en que habla. Después de conversar un rato con Sab, le dice:

línea impuesta por el poder y los prejuicios, hacía que bailaran en círculos diferentes, y solamente las mulatas pudieran cruzarla en dirección a donde estaban los blancos. Es de suponer entonces que en una sociedad tan fuertemente dividida, cualquier forma de imitación o uso indebido de los vestidos, conocimiento, y joyas fuera una forma de insubordinación. Sab, en la novela de la Avellaneda, y el personaje de Cecilia en la novela de Villaverde serán los mejores ejemplos de estos cruces solo para convertirse en sujetos anatópicos que deben restituirse a su lugar de origen. De hecho, Sab y Cecilia se asemejan tanto a los blancos por su condición de mulatos que casi se confunden con ellos. Sus interlocutores se preguntan constantemente quiénes son y cómo clasificarlos, ya que ambos habían escapado a su origen y eran por esto el ejemplo más palpable de la trasgresión. Eran el producto de la violación de la pragmática o del “concubinato”, y por tanto los blancos podían confundirlos con los de su clase. Esto en sí demostraba la fragilidad de un sistema que dependía de los fenotipos y las leyes para mantenerse, y el peligro que ambos representaban para los blancos. En el caso de Sab, esta confusión se da por el uso de la ropa, la educación que recibe en la casa del amo y por el color de su piel. Tal es así, que Enrique Otway en un inicio de la narración piensa que Sab era “algún distinguido propietario de estas cercanías” o un amigo de Don Carlos, el padre de su prometida y dueño del ingenio Bellavista por la ropa y la forma en que habla. Después de conversar un rato con Sab, le dice:

Presumo que tengo el gusto de estar hablando con algún distinguido propietario de estas cercanías. No ignoro que los criollos, cuando están en sus haciendas de campo gustan vestirse como simples labriegos y sentiría ignorar por más tiempo el nombre del sujeto que con tanta cortesía se ha ofrecido a guiarme. Si no me engaño, es usted amigo y vecino de don Carlos de B… (19)

A esto, Sab responde con “sonrisa amarga”: “no soy propietario… pertenezco, […] a aquella raza desventurada sin derechos de hombres…soy mulato y esclavo” (19). La suposición de Otway está basada, por tanto, en una mala lectura de los símbolos que ve en Sab, porque nada en él revelaba su verdadera condición. De lo que se trataba entonces era de la facilidad con que en una sociedad esclavista donde eran frecuentes este tipo de mezclas, el esclavo podía tomar el lugar del amo, de un “propietario,” de un “amigo” o de un “vecino” y engañar a un blanco. Si años antes José Agustín Caballero decía que había que mirarles de frente para conocer quiénes eran, ahora ni siquiera mirándole a la cara y hablando con ellos podían reconocer su identidad. La revelación por consiguiente de quién era en realidad Sab causa tal sorpresa en Otway que a partir de ese momento pone en duda cada cosa que dice el mulato: desde el título de princesa de su madre, hasta el origen de su nacimiento. Solamente si su identidad permanecía oculta y usaba de estos atributos exteriores para camuflarse, podía tener algún valor lo que decía y podía recibir un reconocimiento de su futuro amo. Aun así, la indeterminación tanto racial, cultural o por la vestimenta será un atributo simbólico importante que caracterice este tipo de personajes, ya que esta indeterminación le permitirá cuotas de poder, que se traducen en privilegios e importancia social, con lo que podían traspasar  su lugar de origen y crear para sus interlocutores (y el estado esclavista) una situación potencialmente embarazosa. Tal es así que según Pascual de Riesgo en “Las mulatas de la Habana”, todavía en la década de 1870, las mulatas que tenían dinero lo mostraban a través del uso de carruajes, joyas de oro, coral, vestidos de seda e incluso pajes cuando iban a la iglesia. Y exclamaba de Riesgo, no sin cierta incomodidad: “¡Que orgullo hacer tal ostentación, delante de todas aquellas blancas que la rodean, que la miran, que acaso la envidian, porque no son tan ricas como ella, y entre las cuales solo logra estar en el templo del Señor, ante el que todas las criaturas somos iguales, ricos y pobres, chicos y grandes, blancos y de color” (287 énfasis en el original).

su lugar de origen y crear para sus interlocutores (y el estado esclavista) una situación potencialmente embarazosa. Tal es así que según Pascual de Riesgo en “Las mulatas de la Habana”, todavía en la década de 1870, las mulatas que tenían dinero lo mostraban a través del uso de carruajes, joyas de oro, coral, vestidos de seda e incluso pajes cuando iban a la iglesia. Y exclamaba de Riesgo, no sin cierta incomodidad: “¡Que orgullo hacer tal ostentación, delante de todas aquellas blancas que la rodean, que la miran, que acaso la envidian, porque no son tan ricas como ella, y entre las cuales solo logra estar en el templo del Señor, ante el que todas las criaturas somos iguales, ricos y pobres, chicos y grandes, blancos y de color” (287 énfasis en el original).

De nuevo, si las multas no eran iguales que las blancas porque su sangre era “impura”, la “ostentación” de su dinero las ponía al mismo nivel que las señoras blancas al menos en la Iglesia. El dinero, por tanto, equiparaba lo que no podía hacer la sangre. No fue por tanto que en la colonia la ley “se obedeciera pero no se acatara.” Hay que ver que quienes eran perjudicados por estas leyes, se rebelaban de esta forma y transgredían las leyes que los mantenían segregados. Por eso, en el caso de las mulatas cuya piel era más blanca, como la de Cecilia, era necesario tener un “ojo conocedor” como el del narrador de la novela de Villaverde, o de la Avellaneda para que lograra distinguir las marcas que la sangre que no era “pura” iba dejando en su cuerpo (vol. 1, 77). Porque de este modo, ese reconocimiento equivalía a una racialización de su personalidad, y un intento de ponerlos en el lugar que les correspondía. En ambas novelas el narrador posee, por tanto, ese “ojo conocedor” y deja claro que es de allí, por lo cual puede notar la “confusión” de atributos, y alertar de esta forma al lector. Por eso, el narrador de la novela de Villaverde se pregunta y responde seguidamente:

¿A qué raza pues pertenecía esta muchacha? Difícil es saberlo. Sin embargo, a un ojo conocedor no podía esconderse, que sus labios rojos tenían un borde o filete oscuro, y que la iluminación del rostro terminaba en una especie de penumbra hacia el nacimiento del cabello. Su sangre no era pura y bien podía asegurarse que allá en la tercera o cuarta generación, estaba mezclada con la etíope. (vol. 1, 77 énfasis nuestro)

Según Verena Stolcke en Racismo y sexualidad en la Cuba colonial, durante la colonia se creía que la sangre de lossab negros y mulatos no era “pura” y esto significó “mala raza” “origen africano” y “mancha” para los blancos (44). Por eso la Corona pasó desde antes de 1805 la pragmática que prohibía los matrimonios desiguales evitando de esta forma la mezcla interracial. El término de “impureza de sangre,” recordemos, es de larga data en la colonia, especialmente a partir de las últimas décadas del siglo XVI,(4) aunque ya a mediados del siglo XV hay referencias al “linaje” (entendido en términos raciales) en España con relación a los judíos. Según Henry Kamen, en La Inquisición Española: una revisión histórica, en 1449 se propuso la “Sentencia-Estatuto” para impedir que ningún “confeso del linaje de los judíos” pudiera tomar puestos públicos (40). Por otra parte, como dice Vamberto Morais, en el siglo XIII, la iglesia había ordenado, además, algunas medidas represivas contra ellos entre la que se encontraba la prohibición de los matrimonios con cristianos y el uso de escarapelas para prevenir que estos tuvieran relaciones sexuales con los judíos sin saberlo (A short history 111). Todo esto, por consiguiente, hay que tenerlo en cuenta como antecedentes importantes de esta prohibición en Cuba, ya que al hacer notar Villaverde que la sangre de Cecilia no era “pura” por estar mezclada con la “etíope” tacha de un inicio a la mulata como “de la raza híbrida e inferior” (vol. 1, 113), con la capacidad de infectar a los “hombres de la raza blanca o superior” (vol. 1, 113). La destreza, por consiguiente, con la que el narrador podía descubrir en la fisonomía de la muchacha los rasgos negroides, era fundamental si se quería evitar el contagio. De ahí la necesidad de recordar la pragmática, (“por ley”), reconocer los sujetos como de clase “inferior” y evitar la confusión que traía el mal uso de los trajes. Ese “ojo conocedor” era una distinción del narrador, además, si este aspiraba a ser confiable y demostrarle al lector que decía la verdad. No en balde, en otra escena de la novela Villaverde muestra los problemas que podían traer este tipo de parecidos cuando Isabel Ilincheta, la prometida de Leonardo Gamboa, confunde a Cecilia por Adela, la hermana de Leonardo y por tanto su media-hermana. Isabel la ve desde lejos y la llama a su carruaje. Cecilia, quien ya entonces sabía que Leonardo estaba cortejando a la señorita blanca y ve en ella su rival, se dirige allá resuelta y enfadada. Dice el narrador:

lossab negros y mulatos no era “pura” y esto significó “mala raza” “origen africano” y “mancha” para los blancos (44). Por eso la Corona pasó desde antes de 1805 la pragmática que prohibía los matrimonios desiguales evitando de esta forma la mezcla interracial. El término de “impureza de sangre,” recordemos, es de larga data en la colonia, especialmente a partir de las últimas décadas del siglo XVI,(4) aunque ya a mediados del siglo XV hay referencias al “linaje” (entendido en términos raciales) en España con relación a los judíos. Según Henry Kamen, en La Inquisición Española: una revisión histórica, en 1449 se propuso la “Sentencia-Estatuto” para impedir que ningún “confeso del linaje de los judíos” pudiera tomar puestos públicos (40). Por otra parte, como dice Vamberto Morais, en el siglo XIII, la iglesia había ordenado, además, algunas medidas represivas contra ellos entre la que se encontraba la prohibición de los matrimonios con cristianos y el uso de escarapelas para prevenir que estos tuvieran relaciones sexuales con los judíos sin saberlo (A short history 111). Todo esto, por consiguiente, hay que tenerlo en cuenta como antecedentes importantes de esta prohibición en Cuba, ya que al hacer notar Villaverde que la sangre de Cecilia no era “pura” por estar mezclada con la “etíope” tacha de un inicio a la mulata como “de la raza híbrida e inferior” (vol. 1, 113), con la capacidad de infectar a los “hombres de la raza blanca o superior” (vol. 1, 113). La destreza, por consiguiente, con la que el narrador podía descubrir en la fisonomía de la muchacha los rasgos negroides, era fundamental si se quería evitar el contagio. De ahí la necesidad de recordar la pragmática, (“por ley”), reconocer los sujetos como de clase “inferior” y evitar la confusión que traía el mal uso de los trajes. Ese “ojo conocedor” era una distinción del narrador, además, si este aspiraba a ser confiable y demostrarle al lector que decía la verdad. No en balde, en otra escena de la novela Villaverde muestra los problemas que podían traer este tipo de parecidos cuando Isabel Ilincheta, la prometida de Leonardo Gamboa, confunde a Cecilia por Adela, la hermana de Leonardo y por tanto su media-hermana. Isabel la ve desde lejos y la llama a su carruaje. Cecilia, quien ya entonces sabía que Leonardo estaba cortejando a la señorita blanca y ve en ella su rival, se dirige allá resuelta y enfadada. Dice el narrador:

[Cecilia] con las mejillas encendidas y los ojos chispeantes de cólera, -era el trasunto de la hermana menor de Leonardo Gamboa, aunque de facciones más pronunciadas y duras. Más ¡ay! reconoció ella [Isabel Ilincheta] pronto su error. Apenas se cruzaron sus miradas, aquel prototipo de la dulce y tierna amiga, se transformó en una verdadera arpía, lanzándole una palabra, un solo epíteto, pero tan indecente y sucio que la hirió como una saeta y la obligó a esconder la cara en el rincón del carruaje. El epíteto constaba de dos silabas únicamente. Cecilia lo pronunció a media voz, despacio, sin abrir casi los labios: --¡Pu..! (vol. 1, 352)

Esta escena demuestra, por consiguiente, lo peligroso y fácil que era confundir unos con otros, dado la mezcla racial y la fluidez de los espacios que habitaban. Ellos, con los rasgos físicos y del vestuario que los identificaban, podían traspasar la línea que los dividía en una dirección o en otra y llegar incluso a la violencia. Este espacio entre ambos es tematizado en las obras de tema negro, no ya a través de personajes como la mulata, sino incluso la nodriza, el calesero, el sastre, quienes poseen paradójicamente el poder que heredan o les dan los amos por el servicio que les prestaban. Ellos utilizan ese poder para su propio beneficio que en algunos casos iba en contra de los de su misma clase. De modo que estos sujetos ocupan un espacio ambiguo, que encarnan como distintivo o en abierto conflicto con su condición, y que por supuesto no los exime de sufrir la violencia del sistema. Cuando hablo de espacios intersticiales en las relaciones esclavistas, no me refiero por consiguiente al contacto de viajeros extranjeros con nativos, ni de culturas distintas, ni a relaciones Norte/Sur que dominan estos cruces en Hispanoamérica.(5) Me refiero a las dinámicas de poder que se generan dentro de un mismo país, entre sujetos divididos por las leyes y costumbres, sujetos que en algunos casos son víctimas y otras veces victimarios, “leales” a un grupo y a otro, capaces de reproducir patrones racistas y ser ellos mismos discriminados. Es decir, producen vectores de fuerza a un lado y otro de la línea interracial y por eso su ubicación cambia dentro de los textos y la sociedad en que viven. Sujetos cuya identidad es ambigua por naturaleza –no solo por su color de piel—sino porque extraen su poder de ambos lados de la línea racial.(6)

De ahí que el caso de Cecilia en la novela de Villaverde sea paradigmático. Su sangre no es “pura” –como aclara Villaverde-- pero reproduce los patrones racistas de la sociedad colonial ya que no quiere tener un hijo “saltoatrás,” ni quiere casarse con un hombre de su misma raza. Lo mismo ocurre con el personaje de la nodriza en esta novela. Ella es víctima de los blancos, pero por haber sido el “ama de leche” de sus hijas (Cecilia y Adela) saca provecho de este conocimiento lo cual termina perjudicando a la mulata. La escena anterior de Cecilia Valdés se estructura entonces desde la óptica de un reconocimiento fallido, de una falsa identificación, donde Cecilia quien era el “trasunto” de Adela, el “prototipo” de su amiga, se vuelve de un momento a otro en una “arpía,” un ser monstruoso, mitad mujer y mitad pájaro, que la insulta. El poder que hereda de los blancos a través de su sangre se vuelve entonces contra ellos mismos.

De ahí que el caso de Cecilia en la novela de Villaverde sea paradigmático. Su sangre no es “pura” –como aclara Villaverde-- pero reproduce los patrones racistas de la sociedad colonial ya que no quiere tener un hijo “saltoatrás,” ni quiere casarse con un hombre de su misma raza. Lo mismo ocurre con el personaje de la nodriza en esta novela. Ella es víctima de los blancos, pero por haber sido el “ama de leche” de sus hijas (Cecilia y Adela) saca provecho de este conocimiento lo cual termina perjudicando a la mulata. La escena anterior de Cecilia Valdés se estructura entonces desde la óptica de un reconocimiento fallido, de una falsa identificación, donde Cecilia quien era el “trasunto” de Adela, el “prototipo” de su amiga, se vuelve de un momento a otro en una “arpía,” un ser monstruoso, mitad mujer y mitad pájaro, que la insulta. El poder que hereda de los blancos a través de su sangre se vuelve entonces contra ellos mismos.

En todo caso, Cecilia es el objeto principal de las críticas del narrador porque como se nos dice en varias ocasiones, y leímos en los comentarios discriminatorios de José Agustín Caballero, las mulatas eran las que buscaban a los blancos, las que iban de un lado al otro de la línea racial y quienes los esperaban para comenzar la fiesta. Eran ellas las que aspiraban a “adelantar” y se negaban a casarse con otro de su clase. Por eso, en un ambiente donde mandan los blancos y existe una jerarquía racial, ellas son los sujetos anatópicos por excelencia, las que están “fuera del lugar” que les corresponde y debían conformarse con los de su clase. Con esta lógica segregacionista, que culpa a la mujer y niega, por un lado, el poder del amo sobre los esclavos, y por otro, la libertad de cada cual de escoger su pareja, José Agustín Caballero y Villaverde (como corresponde a una sociedad patriarcal) eximen a los señoritos blancos de pecado y discrimina a las mulatas por su doble condición de género y origen. No por gusto, el deseo de venganza por parte de Cecilia es lo que lleva a José Dolores Pimienta a matar a Leonardo Gamboa al final de la novela. La atracción física, el rencor y el interés, por tratar de ascender en la sociedad, son los culpables del crimen. Cecilia, sin embargo, no es el único personaje en esta novela que aspira a ser alguien diferente a la condición que había heredado. En la misma novela, Adela que tanto se parecía a Cecilia, sirve también de modelo de imitación a su “hermana de leche”, la esclava Dolores, quien según el narrador no sabía más que amar a su joven ama, “y hacia esfuerzos constantes por identificarse con ella, imitar el tono de su voz, sus modos, su aire de andar, y de llevar el traje, sus coqueterías; de manera, que los compañeros de esclavitud, cuando querían decirle algo que la complaciera mucho, la llamaban allá entre ellos: --Niña Adela” (vol. 1. 322).

Nótese como en este fragmento, Villaverde explica la imitación, tanto del vestuario como de los manierismos, como un acto de amor, como un deseo intenso por la otra persona que la obliga a caer bajo su hechizo. La relación entre ambos sería más cercana a la de dos esposos, ya que como dice el narrador, Dolores era entonces muy joven “para amar a otra persona de contrario sexo” (vol. 1. 321-22). Si el amor era lo que llevaba a la imitación ¿no era de esperarse que los blancos que se enamoraban de las mulatas hicieran lo mismo? Villaverde, quien era abogado de profesión y fue partidario de la anexión de Cuba a los EEUU antes de la Guerra Civil, no podía ver con buenos ojos esta imitación de los negros y mulatos, porque la imitación y las uniones desiguales confundían ambos grupos y degradaban la línea de la raza que era igual que decir, la línea de los privilegios. Era por esto que la consideraba el deseo de Cecilia de casarse o unirse con un blanco otra de sus tantas “aberraciones”. Porque entendamos que en la época, esto era una forma de escapar de la pobreza y la discriminación, y que las costumbres de los blancos eran las únicas con prestigio o eran consideradas “superiores”. Las de los negros y mulatos, por el contrario, se tenían por “salvaje”, y por tanto, exigirles a estos que hicieran lo contrario era pedirles que vivieran en otro país y en otra época y desconocieran los mecanismos de sobrevivencia a que estaban sujetos en una sociedad jerarquizada. Decía el narrador de la novela de Villaverde:

las costumbres de los blancos eran las únicas con prestigio o eran consideradas “superiores”. Las de los negros y mulatos, por el contrario, se tenían por “salvaje”, y por tanto, exigirles a estos que hicieran lo contrario era pedirles que vivieran en otro país y en otra época y desconocieran los mecanismos de sobrevivencia a que estaban sujetos en una sociedad jerarquizada. Decía el narrador de la novela de Villaverde:

A la sombra de un blanco, por ilícita que fuese su unión, creía y esperaba Cecilia ascender siempre, salir de la humilde esfera en que había nacido, si no ella, sus hijos. Casada con un mulato, descendería en su propia estimación y en la de sus iguales: porque tales son las aberraciones de toda sociedad constituida como la cubana. (vol. 1, 170 énfasis nuestro)

Esta conclusión es recalcada en cada escena donde Cecilia habla de los negros y de sus preferencias sexuales. En una oportunidad afirma que “se me caería la cara de vergüenza, si me casara y tuviera un hijo saltoatrás,” es decir, más oscuro que ella en la escala de cruzamientos (vol. 2, 393). Villaverde, sin embargo, nota que esto iba en contra de la ley, y critica el que las mulatas trataran de “ascender,” sino ellas, al menos sus hijos al mezclarse con las familias blancas. No extraña que tanto en Sab como en Cecilia Vadés lo que prevalezca sean, entonces, los casos de movilidad social fracasada, de deseos tronchados de aspirar los mulatos a estar en una clase o en una altura social que no era la propia. Que incluso el narrador de la novela de Villaverde critique los patrones de conducta y las costumbres que habían (mal) copiado los negros de los blancos y viceversa cuando hace referencia a la música que se tocaba en los bailes de cuna y a la ropa que llevaban los invitados. En especial, al “minué de corte” que se tocaba al inicio de estos bailes. Dice el narrador:

Este baile serio y ceremonioso estaba en desuso en la época de que hablamos; pero por ser propio de señores o gente principal, la de color de Cuba la reservaba siempre para dar principio a sus fiestas.

Bailaba aquella anticuada pieza con bastante gracia por parte de la mujer y con aire grotesco por la del hombre, saludaron a la primera los circunstantes con estrepitosos aplausos. (vol. 1, 108)

En efecto, el minué era un baile francés que se originó en la corte de Louis XIV, y estuvo de moda en el siglo XVIII. Según el narrador, en el tiempo en que ocurre la novela, ya estaban en desuso, y los negros únicamente lo tocaban porque era propio de los blancos, y “señores o gente principal.” Pero el tono “imperioso,” “serio” y “ceremonioso” de la pieza no se avenía ni con el tiempo, ni con el lugar donde se tocaba. Era otro caso de anacronismo y anatopismo que el narrador resalta en la novela. De ahí que este baile sea una especie de desecho cultural del mundo de los blancos que los negros reproducían de forma “grotesca” y celebraban con aplausos “estrepitosos”. Los negros, nos da a entender Villaverde, no se daban cuenta de esto, ni ven las razones erróneas que tenían para tocarlo, y por consiguiente, no queda otra opción que burlarse de ellos. De esta forma, el narrador contrapone dos formas de ver el mismo objeto cultural, que coincide con un lado y otro de la línea de la raza. Es decir, contrapone la forma en que lo ve el narrador blanco que encarna los valores normativos, racionales, y verídicos en la sociedad esclavista, y la de los negros que reproducen estos patrones culturales de una forma grotesca. Esto es justamente lo que ocurre también en la obra “los negros catedráticos” o cuando Dionisio, el cocinero de los Gamboa, le roba un viejo traje a su amo y se presenta vestido con él a la fiesta sin ser invitado. Cuando Malanga lo encuentra en la calle herido, después del baile, le pregunta si había estado en algún entierro por la ropa que llevaba, a lo que responde Dionisio enfadado: “--Mi traje no es de zacateca, es traje de corte” (vol 2, 161). Y en efecto, según doña Rosa, la madre de Leonardo, Dionisio se había robado de la casa del amo “la casaca, el calzón corto de paño, las medias de seda y los zapatos de hebillas de oro que usaba [el padre de Leonardo] antes de la constitución del año [18]12”.“¿Qué se propuso hacer con esa ropa? -- se preguntaba Doña Rosa-- ¿Venderla? Nadie se la compararía” (vol 2. 120). La ropa que robó el esclavo, por tanto, era otro desecho que a lo sumo tendría un valor nostálgico para el amo, y además era muy anterior a la época en que ocurre el baile ya que como deja entrever doña Rosa la había usado el esposo antes de la Constitución de 1812 en Cádiz, un momento clave en la historia política de España y de Hispanoamérica.(7) Con lo cual Villaverde nos muestra nuevamente, la confusión y el anacronismo que implicaba estos cambios cuando lo vemos a través de la linera racial, creando con ello una situación risible y absurda. En este caso, haciendo que Malanga reproduzca la lógica normativa que había expresado poco antes el narrador, infiltrando así en este personaje su propia mirada que distingue entre espacios y objetos encontrados.

En efecto, el minué era un baile francés que se originó en la corte de Louis XIV, y estuvo de moda en el siglo XVIII. Según el narrador, en el tiempo en que ocurre la novela, ya estaban en desuso, y los negros únicamente lo tocaban porque era propio de los blancos, y “señores o gente principal.” Pero el tono “imperioso,” “serio” y “ceremonioso” de la pieza no se avenía ni con el tiempo, ni con el lugar donde se tocaba. Era otro caso de anacronismo y anatopismo que el narrador resalta en la novela. De ahí que este baile sea una especie de desecho cultural del mundo de los blancos que los negros reproducían de forma “grotesca” y celebraban con aplausos “estrepitosos”. Los negros, nos da a entender Villaverde, no se daban cuenta de esto, ni ven las razones erróneas que tenían para tocarlo, y por consiguiente, no queda otra opción que burlarse de ellos. De esta forma, el narrador contrapone dos formas de ver el mismo objeto cultural, que coincide con un lado y otro de la línea de la raza. Es decir, contrapone la forma en que lo ve el narrador blanco que encarna los valores normativos, racionales, y verídicos en la sociedad esclavista, y la de los negros que reproducen estos patrones culturales de una forma grotesca. Esto es justamente lo que ocurre también en la obra “los negros catedráticos” o cuando Dionisio, el cocinero de los Gamboa, le roba un viejo traje a su amo y se presenta vestido con él a la fiesta sin ser invitado. Cuando Malanga lo encuentra en la calle herido, después del baile, le pregunta si había estado en algún entierro por la ropa que llevaba, a lo que responde Dionisio enfadado: “--Mi traje no es de zacateca, es traje de corte” (vol 2, 161). Y en efecto, según doña Rosa, la madre de Leonardo, Dionisio se había robado de la casa del amo “la casaca, el calzón corto de paño, las medias de seda y los zapatos de hebillas de oro que usaba [el padre de Leonardo] antes de la constitución del año [18]12”.“¿Qué se propuso hacer con esa ropa? -- se preguntaba Doña Rosa-- ¿Venderla? Nadie se la compararía” (vol 2. 120). La ropa que robó el esclavo, por tanto, era otro desecho que a lo sumo tendría un valor nostálgico para el amo, y además era muy anterior a la época en que ocurre el baile ya que como deja entrever doña Rosa la había usado el esposo antes de la Constitución de 1812 en Cádiz, un momento clave en la historia política de España y de Hispanoamérica.(7) Con lo cual Villaverde nos muestra nuevamente, la confusión y el anacronismo que implicaba estos cambios cuando lo vemos a través de la linera racial, creando con ello una situación risible y absurda. En este caso, haciendo que Malanga reproduzca la lógica normativa que había expresado poco antes el narrador, infiltrando así en este personaje su propia mirada que distingue entre espacios y objetos encontrados.

De este modo, podemos decir, en esta novela aparecen sujetos y objetos culturales “fuera de lugar” dentro del orden establecido por el gusto y la norma en la sociedad esclavista que deben ser devueltos a su lugar de origen. Los negros siempre podían reproducir un discurso paralógico o utilizar objetos anacrónicos porque desconocían su verdadero valor o veían el mundo desde una óptica diferente a la de sus amos. Es decir, veían el mundo desde eso que llamaban el “salvajismo”, la “irracionalidad” o la “barbarie”. Un blanco en teoría no podía hacerlo porque no era de su raza y podía apreciar estos objetos en su forma justa. Su punto de vista es normativo, lógico y verdadero, mientras que el de Dionisio o los que bailan el minué francés es irracional y grotesco. Ellos como Cecilia eran partidarios de una lógica que su educación y sus gustos rechazaban. Sin embargo, el sujeto blanco sí podía reproducir también la forma de ser y actuar de los negros cuando eran criados por ellos o eran sus amigos o amantes. De ahí que los letrados blancos pusieran tanto énfasis en la educación de los niños blancos, criticaran a las nodrizas africanas por mal-educarlos y estuvieran en contra de los matrimonios desiguales. Por eso podemos decir que el anatopismo funciona en estas novelas para ambos grupos sociales, y siempre hay implícita en él una crítica de estos cruzamientos, ya que la proximidad de los negros, pensaban estos letrados, podía convertir a los blancos en “bozales” y pervertir sus costumbres. En sus crónicas costumbristas, por ejemplo, Luis Victoriano Betancourt insistía en recalcar cómo los hijos de familia blanca utilizaban “palabras del Manglar”, se vestían de negros curros y trasladaban los movimientos de las danzas que aprendieron de sus mulatas sirvientas de sus casas a sus futuras esposas (184). Lo mismo hace Villaverde en Cecilia Valdés, donde en una conversación entre Leonardo y Nemesia, la mulata amiga de Cecilia, no se distingue quién es quién. Dice el narrador:

--¿Tienes tú hoy el moño tuerto? preguntó el joven examinándole la cara de cerca.

--No mas que ayer ni que otras veces.

--Nene, esa es grilla y si la pisan chilla. Tienes la cara más seria que un chico de especias.

--Alabo la penetración del caballero. (vol. 2, 234).

Cualquiera que lea este diálogo --sin saber quiénes son los que hablan--, y sin percatarse de las diferencias sociales que los distinguían, podría tomar al “caballero” por otro de los tantos amigos de la joven. Sin embargo, el caballero, como sabemos, es Leonardo, un joven blanco, rico, dueño de esclavos y estudiante de derecho en la Universidad de la Habana. Su posición social era fácilmente reconocible por la ropa, su piel y su carruaje, no así, por la forma en que habla en esta conversación. Al extremo que sus frases compiten en oscuridad con las del negro Malanga o las de Nemesia. Tener el “moño tuerto”, significaba “estar de mal talante”; la frase “ser grilla y si la pisan chilla” quería decir que era un embuste que se veía a simple vista. Asimismo, tener cara de “chico de especias” era “tener cara de pocos amigos”.(8) El diccionario de la RAE, en su edición de 1817 recoge la frase “esa es grilla” en la misma accesión que la utiliza Villaverde y afirma que es de “estilo bajo”. Si esta fraseología acercaba Leonardo a Nemesia y a su amante Cecilia, con la que ya estaba decidido a vivir a estas alturas de la novela, también lo alejaba de los blancos y de la cultura que estos letrados querían preservar. Por eso para un lector del siglo XIX este diálogo solo podía mostrar la mala influencia y la “penetración” de los negros en la clase alta y pudiente del país. Que Leonardo reprodujera este lenguaje, por tanto, mostraba que había cruzado la línea racial que lo distinguía de los que no eran de su clase, que era otro sujeto “anatópico” cosa que para los críticos debió significar algo peor, y más alarmante que la misma piel de la mulata. Esta preocupación con el lenguaje bozal, de la chusma o de la gentualla recorrerá todo el siglo XIX, y será otra de las fobias de los letrados blancos ante la hibridez racial y cultural. Es un rechazo que aparecerá incluso en José Martí cuando visita Curazao en 1881 (Godfried), y que hay que entender como otro objeto cultural dislocado cuando es reproducido o aceptado por aquellos que no eran de la clase original que los usaba. Su reproducción en estas novelas y crónicas en boca de los negros y blancos no mostraría tanto la veracidad de la histórica como lo peligroso que eran estos flujos. De hecho, éste cruce en este mismo sentido anti-normativo, ya lo había notado Félix Tanco y Bosmeniel, quien era otro de los escritores del grupo delmontino. En una de sus cartas a su amigo Domingo del Monte, Tanco resumía el traspaso de esta forma:

los distinguían, podría tomar al “caballero” por otro de los tantos amigos de la joven. Sin embargo, el caballero, como sabemos, es Leonardo, un joven blanco, rico, dueño de esclavos y estudiante de derecho en la Universidad de la Habana. Su posición social era fácilmente reconocible por la ropa, su piel y su carruaje, no así, por la forma en que habla en esta conversación. Al extremo que sus frases compiten en oscuridad con las del negro Malanga o las de Nemesia. Tener el “moño tuerto”, significaba “estar de mal talante”; la frase “ser grilla y si la pisan chilla” quería decir que era un embuste que se veía a simple vista. Asimismo, tener cara de “chico de especias” era “tener cara de pocos amigos”.(8) El diccionario de la RAE, en su edición de 1817 recoge la frase “esa es grilla” en la misma accesión que la utiliza Villaverde y afirma que es de “estilo bajo”. Si esta fraseología acercaba Leonardo a Nemesia y a su amante Cecilia, con la que ya estaba decidido a vivir a estas alturas de la novela, también lo alejaba de los blancos y de la cultura que estos letrados querían preservar. Por eso para un lector del siglo XIX este diálogo solo podía mostrar la mala influencia y la “penetración” de los negros en la clase alta y pudiente del país. Que Leonardo reprodujera este lenguaje, por tanto, mostraba que había cruzado la línea racial que lo distinguía de los que no eran de su clase, que era otro sujeto “anatópico” cosa que para los críticos debió significar algo peor, y más alarmante que la misma piel de la mulata. Esta preocupación con el lenguaje bozal, de la chusma o de la gentualla recorrerá todo el siglo XIX, y será otra de las fobias de los letrados blancos ante la hibridez racial y cultural. Es un rechazo que aparecerá incluso en José Martí cuando visita Curazao en 1881 (Godfried), y que hay que entender como otro objeto cultural dislocado cuando es reproducido o aceptado por aquellos que no eran de la clase original que los usaba. Su reproducción en estas novelas y crónicas en boca de los negros y blancos no mostraría tanto la veracidad de la histórica como lo peligroso que eran estos flujos. De hecho, éste cruce en este mismo sentido anti-normativo, ya lo había notado Félix Tanco y Bosmeniel, quien era otro de los escritores del grupo delmontino. En una de sus cartas a su amigo Domingo del Monte, Tanco resumía el traspaso de esta forma:

La misma influencia [de los negros] se advierte en nuestros bailes y en nuestra música. ¿Quién no ve en el movimiento de nuestros mozos y muchachas cuando bailan contradanzas y valses, una imitación de la mímica de los negros en los cabildos? ¿Quién no sabe que los bajos de los dansistas de nuestro país son el eco del tambor de los Tangos? Todo es africano y los inocentes y pobres negros, sin pretenderlo, y sin otra fuerza que la que nace de la vida de relación, en que están ellos con nosotros, se vengan de nuestro cruel tratamiento inficionándonos con los usos y maneras inocentes, propias de los salvajes de África-- (Centón vol. 4, 107-08) [énfasis en el original]

Para Tanco, el lenguaje, la música, la danza, y los gestos de los negros eran vectores contaminantes de la sociedad blanca criolla. Era la forma en que los negros se “vengaban” de sus dueños y les imponían las formas “propias de los salvajes de África”. Esta es la razón por la cual no les quedaba otro remedio que criticar este tipo de desplazamientos, y asumir el rol de administradores culturales del espacio nacional cuyo objetivo era expurgar los elementos malsanos que la corrompían. Todo aquello que quedara fuera de su visión del país, se construye por tanto, como “objetos que deben ser sacados del espacio nacional” y devueltos a su lugar de origen (Hage, White Nation, 47).

A propósito del comentario de Felix Tanco a Del Monte, recordemos que el nombre de Nemesia en Cecilia Valdés, proviene de la mitología griega, que era la diosa de la venganza y estaba asociada a la envidia. ¿No pudiera haber sido la intención de Villaverde al darle este nombre a su personaje demostrar como los negros y mulatos se ‘vengaban’ de los blancos mal influenciando sus costumbres? ¿No es acaso otra ‘venganza’ lo que lleva a Pimienta a matar a Leonardo? Basta pensar que a diferencia de otras novelas antiesclavistas, donde los protagonistas sufren en silencio los maltratos del amo, el mulato Pimienta, en la novela de Villaverde es el único que mata a un amo blanco y lo hace por rencor porque los blancos les arrebataban las mujeres y en su caso a Cecilia. Este resentimiento es sin dudas otra de las fobias de los blancos: el que en algún momento los negros se revelaran contra ellos para vengar las injusticias que se les cometían, como aparece dicho en la novela Sab de la Avellaneda y en Cecilia Valdés.

A propósito del comentario de Felix Tanco a Del Monte, recordemos que el nombre de Nemesia en Cecilia Valdés, proviene de la mitología griega, que era la diosa de la venganza y estaba asociada a la envidia. ¿No pudiera haber sido la intención de Villaverde al darle este nombre a su personaje demostrar como los negros y mulatos se ‘vengaban’ de los blancos mal influenciando sus costumbres? ¿No es acaso otra ‘venganza’ lo que lleva a Pimienta a matar a Leonardo? Basta pensar que a diferencia de otras novelas antiesclavistas, donde los protagonistas sufren en silencio los maltratos del amo, el mulato Pimienta, en la novela de Villaverde es el único que mata a un amo blanco y lo hace por rencor porque los blancos les arrebataban las mujeres y en su caso a Cecilia. Este resentimiento es sin dudas otra de las fobias de los blancos: el que en algún momento los negros se revelaran contra ellos para vengar las injusticias que se les cometían, como aparece dicho en la novela Sab de la Avellaneda y en Cecilia Valdés.

Por eso, estas novelas tematizan los casos de movilidad fracasada, de costumbres y objetos descontextualizados que deben sacarse del espacio nacional (blanco) para mantener la integridad del concepto de nación que sus autores defendían. En contraposición, la literatura de la guerra de independencia, como el teatro mambí, habla de las mulatas y mulatos como sujetos listos a tomar las armas por la libertad personal y la de Cuba, incluso, la niñera mulata en la obra de Luis García Pérez, “El grito de Yara”, es quien le muestra al ama blanca, hija de español orgulloso de su tierra y del dominio sobre Cuba, los sufrimientos de los esclavos en los ingenios (85-86). Es una influencia vista como positiva para los objetivos que se proponían los cubanos (la independencia de Cuba), no como una crítica de ellos o de la sociedad por mal influenciarlos, ni por manchar su sangre. Y no podía ser de otra forma cuando fueron los revolucionarios quienes decretaron la libertad de los esclavos, el matrimonio civil, y aspiraban a ser reconocidos por los EEUU después que el Norte venció en la guerra contra el Sur.

Las críticas de Villaverde, por el contrario, van dirigidas al grupo que rompían esa línea y subvertían el orden, ya sea si eran las nodrizas, las niñeras, las mulatas o incluso los blancos como Leonardo que aceptaban convivir con ellas. Su narración del baile, la música y el traje de Dionisio muestran el asombro de la voz narrativa de encontrar un objeto cultural en el lugar equivocado, que no le correspondía por su origen, ni por su época, con lo cual introduce la dicotomía entre lo familiar y lo extraño, lo propio (del narrador) y lo ajeno (de los negros) en la narración. Esta separación jerarquiza las miradas, y obliga al lector a verlo desde el punto de vista normativo del blanco, que ve como un objeto es sacado de su contexto original para servir otro propósito. La mirada crítica sobre estos flujos lleva consigo por consiguiente una actitud correctiva, que obliga al lector a estar de acuerdo con él, en retornar esos objeto(s) (el traje de Dionisio o el minué) a sus verdaderos dueños. La norma y el gusto, que imponían los blancos, autoriza estas críticas del narrador que ve como fallas inherentes del sistema y la convivencia de las dos razas.

eran las nodrizas, las niñeras, las mulatas o incluso los blancos como Leonardo que aceptaban convivir con ellas. Su narración del baile, la música y el traje de Dionisio muestran el asombro de la voz narrativa de encontrar un objeto cultural en el lugar equivocado, que no le correspondía por su origen, ni por su época, con lo cual introduce la dicotomía entre lo familiar y lo extraño, lo propio (del narrador) y lo ajeno (de los negros) en la narración. Esta separación jerarquiza las miradas, y obliga al lector a verlo desde el punto de vista normativo del blanco, que ve como un objeto es sacado de su contexto original para servir otro propósito. La mirada crítica sobre estos flujos lleva consigo por consiguiente una actitud correctiva, que obliga al lector a estar de acuerdo con él, en retornar esos objeto(s) (el traje de Dionisio o el minué) a sus verdaderos dueños. La norma y el gusto, que imponían los blancos, autoriza estas críticas del narrador que ve como fallas inherentes del sistema y la convivencia de las dos razas.

Este sistema segregacionista continuó durante la mayor parte del siglo XIX, perdiendo fuerza primero en la implantación de las leyes que regalaban la vestimenta, como anotaba José Agustín Caballero, y más tarde, finalizada la guerra de los Diez Años (1868-1878), con la disolución en 1881 de la pragmática que prohibía los matrimonios desiguales (Stolcke, 77-78), y luego, en 1885, cuando el gobierno español emitió una circular que autorizaba la entrada y libre circulación de negros y mulatos a los lugares públicos y de servicio retribuido, como eran los parques, cafés, restaurantes y teatros. No obstante, ni siquiera entonces se cumplieron estas regulaciones al pie de la letra y como consecuencia, en los dos periódicos negros más importantes de finales de siglo XIX como La igualdad y La Fraternidad aparecían quejas a la permanencia del antiguo sistema (Bacía, 87).

Para resumir y concluir, podríamos decir entonces que estas narraciones tematizan los casos de anatopismos en la sociedad esclavista. En el caso de los mulatos como Cecilia y Sab ellos comparten ciertos atributos identitarios con los blancos (el color, ropa y el conocimiento en el caso del mulato) lo cual les permitía pasar momentáneamente la línea racial. Digo “momentáneamente” porque una vez que son descubiertos por su interlocutor (Enrique Otway) o por el narrador son restituidos al lugar que les “corresponde.” Son esos momentos, sin embargo, en que pasan por “blancos,” o usan los atributos que solamente podían llevar las mujeres de la clase “superior” los que los hacen amenazadores y sospechosos. Por eso ni Cecilia ni Sab logran traspasar la línea de la raza y ambos terminan de forma trágica. No la traspasan porque estaba en el interés de la sociedad esclavista y de estos letrados mostrar que así fuera y por eso terminan siendo excluidos o ridiculizados. Por tanto, al imponer un límite y compartimentar la sociedad de tal forma, lo que hace el Poder colonial es limitar la libertad individual de cada uno de sus miembros, exigiéndoles con ello que ocuparan un espacio predeterminado, que vistieran una ropa, que bailaran una música, y hablaran de una forma que ellos encontraban moralmente permisible. Estas críticas, además de mostrar una visión etnocéntrica de la cultura, para ya no decir, racista, indican el temor de los escritores blancos ante el proceso de re-originalización de la cultura cubana, es decir, el temor ante la mezcla racial y cultural que se producía a propósito del contacto de ambos grupos, proceso en el cual, tanto los negros como blancos se apropiaban de elementos de la cultura del otro y los adaptaron a sus propias necesidades, gustos y creencias. Ese proceso, repito, está atravesado por la violencia y las tensiones que se generaron dentro de la sociedad esclavista que dictaba las reglas que excluían o incluían rasgos permitidos según los estándares y los beneficios que podían traer a la élite blanca.

Para resumir y concluir, podríamos decir entonces que estas narraciones tematizan los casos de anatopismos en la sociedad esclavista. En el caso de los mulatos como Cecilia y Sab ellos comparten ciertos atributos identitarios con los blancos (el color, ropa y el conocimiento en el caso del mulato) lo cual les permitía pasar momentáneamente la línea racial. Digo “momentáneamente” porque una vez que son descubiertos por su interlocutor (Enrique Otway) o por el narrador son restituidos al lugar que les “corresponde.” Son esos momentos, sin embargo, en que pasan por “blancos,” o usan los atributos que solamente podían llevar las mujeres de la clase “superior” los que los hacen amenazadores y sospechosos. Por eso ni Cecilia ni Sab logran traspasar la línea de la raza y ambos terminan de forma trágica. No la traspasan porque estaba en el interés de la sociedad esclavista y de estos letrados mostrar que así fuera y por eso terminan siendo excluidos o ridiculizados. Por tanto, al imponer un límite y compartimentar la sociedad de tal forma, lo que hace el Poder colonial es limitar la libertad individual de cada uno de sus miembros, exigiéndoles con ello que ocuparan un espacio predeterminado, que vistieran una ropa, que bailaran una música, y hablaran de una forma que ellos encontraban moralmente permisible. Estas críticas, además de mostrar una visión etnocéntrica de la cultura, para ya no decir, racista, indican el temor de los escritores blancos ante el proceso de re-originalización de la cultura cubana, es decir, el temor ante la mezcla racial y cultural que se producía a propósito del contacto de ambos grupos, proceso en el cual, tanto los negros como blancos se apropiaban de elementos de la cultura del otro y los adaptaron a sus propias necesidades, gustos y creencias. Ese proceso, repito, está atravesado por la violencia y las tensiones que se generaron dentro de la sociedad esclavista que dictaba las reglas que excluían o incluían rasgos permitidos según los estándares y los beneficios que podían traer a la élite blanca.

Notas

1. Este segundo discurso, podríamos decir, está asociado en Cuba a la literatura de las guerras de independencia (1868-1898). Por razones de espacio solamente discutiré en este ensayo la obra de Luis García Pérez, “El grito de Yara” (New York, 1874) donde Inés y Roberto, dos hermanos mulatos esclavos de la protagonista, juegan un papel central en la toma de consciencia del ama.

2. La crítica literaria en torno a las novelas de tema negro se ha focalizado mayormente en los esclavos, en la forma en que eran tratados y en los mecanismos retóricos de identificación con ellos. En este ensayo me interesa enfocar la discusión en estos espacios intermedios, que ocupan los esclavos domésticos, mulatas como Cecilia o blancos como Leonardo en la novela de Villaverde. La pregunta que me hago es si tienen poder (no ya voz como diría Gayatri Spivak) en la estructura esclavista, y cómo se distribuye ese poder entre los sujetos que están separados por la línea racial. Un ejemplo de esto, afirmo, es el personaje de la nodriza africana, que es víctima y al mismo tiempo dueña de un poder que le permite ganar ciertas ventajas con el matrimonio de los Gamboa en la novela de Villaverde. Para más detalle sobre este particular véase mi libro, Miedo negro, poder blanco en la Cuba colonial.

3. Según Vamberto Morais en A short history of Anti-semitism, durante el medioevo los judíos fueron forzados a hacer el único trabajo que se les permitía: el mercado monetario. En la Edad Media, la iglesia condenó el negocio de la usura muchas veces en los concilios Laterano (1179), Lyons (1274) y Viena (1312) (108) y se dictaron medidas contra los que lo hacían. Sin embargo, los judíos lograron tal éxito en esta empresa que pudieron poco después financiar y darles préstamos a los reyes, quienes cuando no querían pagarles, incitaban al pueblo contra ellos. Esta es la imagen, dice Morais, que nos ha quedado hoy, del judío usurero, con nariz de gancho y uñas largas que aparece en la propaganda antisemita (109-10).

4. El tema, por supuesto, es mucho más extenso y tiene muchas ramificaciones, especialmente a lo que se refiere a los conflictos de convivencia entre cristianos y musulmanes en España, y al asumir a finales del siglo XV los Reyes Católicos la “unidad religiosa” como ideología de la Reconquista. Agradezco a mi colega Francisco Sánchez los cometarios sobre esta cuestión.

5. Me refiero al libro de Mary Louise Pratt Imperial eyes: travel writing and transculturation (New York: Routledge, 1992)

6. Este análisis debe entenderse bajo el contexto más amplio del proceso de “transculturación” en Cuba, pero a diferencia de Fernando Ortiz quien enfatiza la unión y el intercambio positivo en la sociedad cubana, me interesa señalar aquí las tensiones y fuerzas en conflicto que se originan entre los dos grupos a raíz de la convivencia racial.

7. Para la moda de 1812 véase el ensayo de María Alicia García Falgueras “La moda en Cádiz de 1812: hombre y mujer en el Romanticismo temprano o centroeropeo”. Para un ejemplo de los trajes en un periodo anterior, alrededor de 1808, al que pudo pertenecer el que se robó Dionisio, véase http://museodeltraje.mcu.es/downloads/Moda-1808.pdf

http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=45&ruta=4,17,45&referencia=MT00402

8. Para una traducción del diálogo véanse las notas de Olga Blondet Tudisco y Antonio Tudisco a pie de página en la edición que citamos (Anaya, 1971).

Obras citadas

Allard, Carel. Orbis habitabilis oppida et vestitus. Amsterdam, 1690.

Barcia Zequeira, María del Carmen. Una sociedad en crisis: La Habana a finales del siglo XIX. La Habana: Ciencias Sociales, 2009. Impreso.

Balibar, Etienne. “Racism and nationalism”. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. Etienne Balibar and Immanuel Wallerstein. London-New York: Verso, 1991. 37-67. Impreso.

Baudrillard, Jean. Symbolic exchange and death. Trans. Iain Hamilton Grant; with an introduction by Mike Gane. London: Sage Publications, 1993. Impreso.

Betancourt , Luis Victoriano. “El Baile”. Artículos de costumbres. Emeterio Santovenia, ed. La Habana: Cultural, 1929. 177-191.Impreso.

Caballero, José Agustín (atribuido). “Carta sobre la confusión de los trages”. La Literatura del Papel Periódico de la Habana. 1790-1805. Textos introductorios de Cintio Vitier, Fina García Marruz y Roberto Friol. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1990. 67-70. Impreso.

___. “Carta sobre la nobleza mal entendida”. La literatura en el Papel periódico de la Habana 1790-1805., 59-62.

Camacho, Jorge. Miedo negro, poder blanco en la Cuba colonial. Madrid: Iberoamericana, 2015. Impreso.

Carpentier, Alejo. Music in Cuba. Minneapolis: University of Minnesota, 2001. Impreso.

Chandler, James. England in 1819: The politics of literary culture and the case of Romantic Historicism. Chicago: Chicago University Press, 1998. Impreso.

Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica (1493-1810). Ed. Richard Konetzke. Vol. 2. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958. Impreso.

De las Barras y Prado, Antonio. La Habana a mediados del siglo XIX. Memorias. Madrid: Imprenta de la ciudad Lineal, 1926. Impreso.

Del Monte, Domingo. “Carta a Gener. Matanzas 4 de Julio de 1834”. Domingo del Monte. Centón Epistolario. Vol. 1. La Habana: Imagen contemporánea, 2002. 331-34. Impreso.

García Pérez, Luis. “El grito de Yara”. Teatro mambí. Ed. Rine Leal. La Habana: Editorial Letras cubanas, 1978. 43-157. Impreso.

García Falgueras, María Alicia. “La moda en Cádiz de 1812: hombre y mujer en el Romanticismo temprano o centroeropeo”. Datatéxtil. 23 (2013) Web. http://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/274959

Gómez de Avellaneda, Gertrudis. Sab. Novela original. La Habana: Consejo Nacional de Cultura, 1963. Impreso.

“Grilla.” RAE. Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia española. Quinta edición. Madrid: Imprenta Real, 1817. 451. Impreso.

Godfried y Presilia, Eugène Edward. “José Martí and Racism. His visit to Curaçao.” Afrocubaweb. 2003. Web.

http://www.afrocubaweb.com/eugenegodfried/martiandracism.htm

Hage, Ghassan. White nation: fantasies of white supremacy in a multicultural society. Annandale: Pluto Press, 1998. Impreso.

Kamen, Henry. La Inquisición Española: una revisión histórica. Barcelona: Crítica, 2004.

Lapique Becali, Zoila. Cuba colonial. Música compositores e intérpretes (1570-1902). La Habana: Ediciones Boloña, 2007. Impreso.

Martí, José. Obras Completas. 28 vols. La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1963-75. Impreso.

Morais, Vamberto. A short history of anti-Semitism. New York: Norton, 1976. Impreso.

Ortiz, Fernando. Contrapunteo Cubano del Tabaco y el azúcar. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978. Impreso.

Pratt, Mary Louise. Imperial eyes: travel writing and transculturation. New York: Routledge, 1992.Impreso.

Riesgo, Pascual de. “Las mulatas de la Habana”. La Ilustración española y americana. VI. XVIII. 8 de mayo, 1872. 286-87. Impreso.

Saco, José Antonio. “Memoria sobre la vagancia en la isla de Cuba”. Colección de papeles científicos, históricos, políticos y de otros ramos sobre la isla de Cuba. Volume 1. Paris: Impr. de d'Aubusson y Kugelmann, 1858. 168-218. Impreso.

Spivak, Gayatri Chakravorty. Can the subaltern speak? Basingstoke: Macmillan, 1988. Impreso.

Stolcke, Verena. Racismo y sexualidad en la Cuba colonial. Ana Sánchez Torres, tr. Madrid: Alianza América, 1992. Impreso.

Tanco, Félix. “LXVII. 1837”. Domingo del Monte. Centón Epistolario. Vol. 4. La Habana: Imagen contemporánea, 2002. 107-08. Impreso.

Villaverde, Cirilo. Cecilia Valdés o la loma del ángel. Ed y prologo. 2 vols. Olga Blondet Tudisco; Antonio Tudisco. Madrid: Anaya, 1971. Impreso.