Reescritura, invención y plagio: Enriqueta Faber y la escritura del travestismo

James J. Pancrazio, Illinois State University

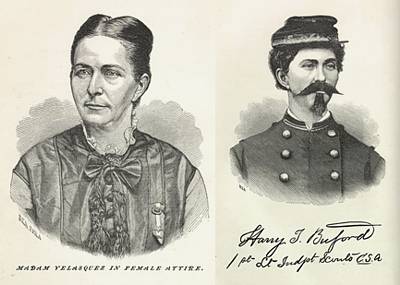

En los últimos años, el caso de Enriqueta Faber, la famosa “médico mujer”, se ha vuelto un tema de interés entre los académicos dedicados a la historia y la literatura cubanas. Como es sabido, después de presenciar la muerte de su marido en el campamento de batalla, Faber asume el disfraz masculino. Vestido de hombre, decide irse a París donde estudia cirugía y medicina en la universidad.(1) Al recibir su título, se alista en el ejército de Napoleón, participa en la campaña fallida en Rusia y más tarde es prisionero de guerra en España. Al terminar el conflicto, Faber parte hacia la isla francesa de Guadalupe, y de ahí pasa a Cuba. En el verano de 1819 Faber contrae matrimonio en Baracoa con una señorita llamada Juana de León Hernández. Efectivamente, se trata de un matrimonio entre dos mujeres. En los meses que siguen Enrique Faber viaja a La Habana, solicita residencia en Cuba y reconocimiento de sus títulos por parte del Protomedicato. Se le otorga una carta de domicilio (27 de marzo de 1820), Título de Cirujano Romancista (27 de abril de 1820) y Título de Fiscal de la Facultad de Cirugía en Baracoa (25 de mayo de 1820).

En los últimos años, el caso de Enriqueta Faber, la famosa “médico mujer”, se ha vuelto un tema de interés entre los académicos dedicados a la historia y la literatura cubanas. Como es sabido, después de presenciar la muerte de su marido en el campamento de batalla, Faber asume el disfraz masculino. Vestido de hombre, decide irse a París donde estudia cirugía y medicina en la universidad.(1) Al recibir su título, se alista en el ejército de Napoleón, participa en la campaña fallida en Rusia y más tarde es prisionero de guerra en España. Al terminar el conflicto, Faber parte hacia la isla francesa de Guadalupe, y de ahí pasa a Cuba. En el verano de 1819 Faber contrae matrimonio en Baracoa con una señorita llamada Juana de León Hernández. Efectivamente, se trata de un matrimonio entre dos mujeres. En los meses que siguen Enrique Faber viaja a La Habana, solicita residencia en Cuba y reconocimiento de sus títulos por parte del Protomedicato. Se le otorga una carta de domicilio (27 de marzo de 1820), Título de Cirujano Romancista (27 de abril de 1820) y Título de Fiscal de la Facultad de Cirugía en Baracoa (25 de mayo de 1820).

Mucha de la controversia sobre el caso gira alrededor de la relación entre Faber y Juana de León. Algunos alegan que Faber la engañó, y otros la complicidad. A pesar de las especulaciones, en enero de 1823 Juana de León denuncia a Faber alegando que su marido no es hombre sino una mujer disfrazada de hombre. Los cargos eran sumamente graves: falsificación de documentos, perjurio, instigación a la violencia, práctica ilegal de medicina, violación, profanación del sacramento del matrimonio católico e impostura. Como resultado, Faber es detenido por las autoridades en el pueblo de San Anselmo de los Tiguabos y sometido a una indagatoria y a un reconocimiento por parte de los facultativos, quienes jurídicamente la declaran mujer. La acusada es procesada en la primera semana de febrero de 1823 y sentenciada en junio. Los jueces en el caso la condenan a diez años de reclusión por sacrilegio y engaño, ordenan la recuperación de los títulos y la carta de residencia, le confiscan los bienes y la obligan a pagar perjuicios a Juana de León. En la apelación, le reducen la condena a cuatro años y, al cumplir la sentencia, ordenan su destierro. Enriqueta Faber sólo sirve una fracción de su sentencia porque después de varios escándalos, los oficiales recomiendan su inmediato destierro a la Ciudad de Nueva Orleáns donde tenía parientes. A pesar de que existen rumores de sus andanzas después de salir de Cuba, estas fuentes no siempre son confiables.

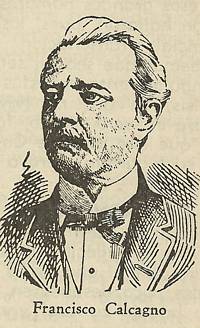

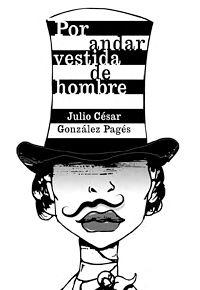

Al salir de Cuba, Faber entra en la literatura porque su caso es tema de numerosos libros, crónicas y artículos. Aunque Enrique/Enriqueta sólo vivió cinco años en la isla, su historia ha dejado un rastro profundo en la literatura cubana. Este episodio ha dado origen a tres novelas: Enriqueta Faber: Ensayo de novela histórica (1894), de Andrés Clemente Vázquez; Don Enriquito (1895)(2), de Francisco Calcagno; y, Mujer en traje de batalla (2001), de Antonio Benítez Rojo. El caso también ha sido el tema de relatos, crónicas y entradas en diccionarios biográficos escritos por José Joaquín Hernández (1846), Laureano Fernández de Cuevas (1860), Francisco Calcagno (1878), Ernesto de las Cuevas (1919, 1924 y 1936), Emilio Roig de Leuchsenring (1946), Gabriel Pelayo Yero [Martínez] (1956), María Julia de Lara (1964), Emilio Bacardí (1972), Leví Marrero (1988), Inciano D. Toirac Escasena (1998) y Oscar Montoto Mayor (2005). En Cuba, el tema volvió a cobrar interés en 1998 cuando Lídice López, del Instituto Superior de Arte, ganó un premio con un cortometraje, y en 2005 cuando la compañía Rita Montaner produjo una obra teatral de José Ramón Brene, titulada Escándalo en la Trapa. Uno de los reencuentros más recientes con el tema es Por andar vestida de hombre (2012), publicado por Julio César González Pagés. Este último es una reescritura de los folios que se encuentran en el expediente en el Archivo Nacional de Cuba.(3)

Enrique/Enriqueta sólo vivió cinco años en la isla, su historia ha dejado un rastro profundo en la literatura cubana. Este episodio ha dado origen a tres novelas: Enriqueta Faber: Ensayo de novela histórica (1894), de Andrés Clemente Vázquez; Don Enriquito (1895)(2), de Francisco Calcagno; y, Mujer en traje de batalla (2001), de Antonio Benítez Rojo. El caso también ha sido el tema de relatos, crónicas y entradas en diccionarios biográficos escritos por José Joaquín Hernández (1846), Laureano Fernández de Cuevas (1860), Francisco Calcagno (1878), Ernesto de las Cuevas (1919, 1924 y 1936), Emilio Roig de Leuchsenring (1946), Gabriel Pelayo Yero [Martínez] (1956), María Julia de Lara (1964), Emilio Bacardí (1972), Leví Marrero (1988), Inciano D. Toirac Escasena (1998) y Oscar Montoto Mayor (2005). En Cuba, el tema volvió a cobrar interés en 1998 cuando Lídice López, del Instituto Superior de Arte, ganó un premio con un cortometraje, y en 2005 cuando la compañía Rita Montaner produjo una obra teatral de José Ramón Brene, titulada Escándalo en la Trapa. Uno de los reencuentros más recientes con el tema es Por andar vestida de hombre (2012), publicado por Julio César González Pagés. Este último es una reescritura de los folios que se encuentran en el expediente en el Archivo Nacional de Cuba.(3)

Los autores que tratan el tema del travestismo no sólo narran los infortunios del médico mujer sino que también a veces participan en las mismas travesuras haciendo que la ficción pase por historia. Los datos que incluyen, excluyen o fabrican no sólo sirven para justificar o explicar las transgresiones de la travesti sino que en muchos casos también revelan la formación ideológica de los autores. En varias instancias, estos textos se presentan como si fueran fieles transcripciones del testimonio original del proceso. Sin embargo, aún la recopilación más transparente no puede prescindir de la materia ideológica que la da forma y estructura. En gran medida, esto se debe, como señala Marjorie Garber, a la tendencia de parte de los críticos de “ver a través” o “ver alrededor” del travesti con el fin de redistribuir su poder y apropiárselo en nombre de alguna causa  política o crítica (9). En este sentido, hacer una lectura comparativa de la bibliografía sobre Enriqueta Faber es como caminar por una ciénaga. Cuando más parece que pisamos la tierra firme de la historia, caemos en las arenas movedizas de la ficción. Pocos citan las fuentes originales de manera fidedigna y, por eso, es difícil discernir entre la verdad y la invención, la reescritura y el plagio.

política o crítica (9). En este sentido, hacer una lectura comparativa de la bibliografía sobre Enriqueta Faber es como caminar por una ciénaga. Cuando más parece que pisamos la tierra firme de la historia, caemos en las arenas movedizas de la ficción. Pocos citan las fuentes originales de manera fidedigna y, por eso, es difícil discernir entre la verdad y la invención, la reescritura y el plagio.

La mayoría de los escritores están de acuerdo en lo básico: Faber se presentó en Cuba vestido de hombre, se casó con Juana de León, obtuvo licencia para practicar medicina, fue denunciado por su consorte, fue encarcelado y sometido a un reconocimiento por los facultativos, y luego fue sentenciada a reclusión y destierro. La controversia surge cuando se trata de los motivos de Faber y de cuánto sabía Juana de León sobre el sexo biológico de su marido.(4) A raíz de estas controversias, sobreviene una tendencia por parte de los escritores de especular, inventar, reorganizar u omitir datos que podrían contradecir su visión de Faber en la historia. Por ejemplo, Andrés Clemente Vázquez, Roig de Leushcenring y Pelayo Yero ven a Faber como una protofeminista, obligada a vestirse de hombre porque la sociedad no la dejaba trabajar como mujer. Un escritor conservador como Francisco Calcagno la compara con la “diabólica” Monja Alférez, una abominación (Diccionario 272).

Pese a las distintas interpretaciones de Faber, los autores típicamente declaran la veracidad de la suya. Francisco Calcagno, al final de Don Enriquito, escribe “Esto que escribimos no es una fábula, no es cuento, no es invención; es una historia real y verdadera en el hecho principal y en casi todos los detalles” (167). Andrés Clemente Vázquez, en una nota al pie de página, afirma la base histórica de los hechos. Dice, “Enriqueta Fabes o Faber, existió real y positivamente con esos mismos nombres. En Cuba figuró, vestida con los trajes del sexo masculino, y ejerciendo la profesión de médico-cirujano…” (34). Lo que se desprende de esta insistencia en la veracidad histórica es que estos textos dependen de un alto nivel de intertextualidad. Calcagno y Clemente Vázquez, por ejemplo, construyen su ficción a base del relato de José Joaquín Hernández (1846) y el artículo que aparece en la revista legal titulada La Administración (1860).(5) En efecto, esta intertextualidad produce el efecto del monstruo de Frankenstein porque es un cuerpo textual hecho a base de fragmentos de otros textos.

Pese a las distintas interpretaciones de Faber, los autores típicamente declaran la veracidad de la suya. Francisco Calcagno, al final de Don Enriquito, escribe “Esto que escribimos no es una fábula, no es cuento, no es invención; es una historia real y verdadera en el hecho principal y en casi todos los detalles” (167). Andrés Clemente Vázquez, en una nota al pie de página, afirma la base histórica de los hechos. Dice, “Enriqueta Fabes o Faber, existió real y positivamente con esos mismos nombres. En Cuba figuró, vestida con los trajes del sexo masculino, y ejerciendo la profesión de médico-cirujano…” (34). Lo que se desprende de esta insistencia en la veracidad histórica es que estos textos dependen de un alto nivel de intertextualidad. Calcagno y Clemente Vázquez, por ejemplo, construyen su ficción a base del relato de José Joaquín Hernández (1846) y el artículo que aparece en la revista legal titulada La Administración (1860).(5) En efecto, esta intertextualidad produce el efecto del monstruo de Frankenstein porque es un cuerpo textual hecho a base de fragmentos de otros textos.

En cuanto a esta intertextualidad en otros autores, algunos incorporan referencias a otros textos de manera inconsciente. En su crónica, Emilio Bacardí incluye las palabras que aparecen en la Diligencia de Reconocimiento que llevan a cabo los facultativos cuando encontraron que Enrique Faber “se hallaba dotada de todas las partes pudendas propias del sexo femenino” (219). Este fragmento injertado en la crónica no hace referencia al texto original y tampoco presenta la frase como una cita directa aunque lo sea. El efecto es que estas citas aparecen como parte del indiscutible conocimiento común y corriente, el cual se aparta cada vez más de la fuente bibliográfica original. Por una parte, la inclusión de estas referencias históricas hace la narrativa más creíble, más verídica. Al mismo tiempo, esa insistencia en lo histórico y lo intertextual revela una dudosa credibilidad en el centro mismo de la narrativa.

Uno de los resultados de basar la narrativa en otros textos es que poco a poco se borra la línea entre la ficción y la historia. La novela de Clemente Vázquez se despliega precisamente en esta tensión. Por una parte, el narrador relata la trama en el texto y, por otra, el autor subvierte la veracidad de la narrativa en las notas a pie de página. Por ejemplo, en la novela, Enriqueta Faber es la narradora protagonista, y mientras ella describe la Ciudad de París en la época de Napoleón, el autor inserta una nota al pie de página que le informa al lector que la fuente original de su discurso proviene del libro Historia del Consulado y del Imperio escrito por Louis Adolphe Thiers en 1846. En la misma nota, Clemente Vázquez justifica el engaño de atribuirle el conocimiento histórico a su protagonista: “Como nuestro primordial objeto, al escribir esta novela, es contribuir al adelanto de la juventud estudiosa, nos ha parecido muy conveniente reproducir tan admirables concepciones, poniéndolas en los labios de Enriqueta Faber” (128). En otras palabras, la Faber que presenta Clemente Vázquez queda sometida al proyecto didáctico del autor y, de allí, la travesti queda reducida a su vez a las proyecciones de un ventrílocuo.

El uso de otros textos también es intencional. Varios autores trascriben o reescriben los documentos pertenecientes al caso como parte de sus libros. El texto de La Administración también se construye a base de la recopilación de otros textos. También el artículo de Laureano Fernández de Cuevas reproduce varios documentos pertenecientes al caso, las declaraciones, la resolución de acusación y el juicio, e incluye el relato titulado “El médico mujer” publicado por José Joaquín Hernández en 1846.(6) Clemente Vázquez cita la recopilación de las declaraciones judiciales que aparecen en la revista legal La Administración en 1860. A su vez, Antonio Benítez Rojo, en Mujer en traje de batalla, poco más de cien años después, emplea el texto de Clemente Vázquez para dramatizar la escena de la declaración de Faber en el juzgado (485-495). Aunque uno podría tacharles por la falta de originalidad, el proceso de recopilación y rescritura es un elemento integral de la narrativa porque el travestismo en sí es la inclusión de fragmentos de otros cuerpos en el que aparentemente no le pertenece.

Esta tendencia a transcribir otros textos, en algunos casos, llega al plagio. Por ejemplo, si se comparan las entradas biográficas que aparecen en el Diccionario biográfico cubano (1878) de Francisco Calcagno y en el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes (1891) de Montaner y Simón uno se da cuenta de que la segunda es, con pocas excepciones, una copia de la primera. El Diccionario Enciclopédico toma casi al pie de la letra de la entrada de Calcagno sin reconocerlo como fuente original.(7) El plagio y la apropiación creativa son generales. Por ejemplo, varios dramatizan un encuentro entre el Doctor Enrique Faber y el Capitán General de Cuba, Don Juan Manuel Cagigal cuando el travesti solicita residencia en Cuba. El libro de Óscar Montoto Mayor, titulado La increíble historia del Dr. Faber, incluso representa el diálogo directo entre los dos. Al conocerse, el Capitán General se dirige a Faber, “Creo reconocer en usted al médico suizo recién llegado a esta ciudad y del que según noticias estuvo en las guerras de Bonaparte y ahora solicita con insistencia una carta de domicilio y permiso para ejercer la profesión de médico cirujano” (22). Aunque Montoto Mayor no cita ninguna fuente bibliográfica, la misma escena, palabra por palabra, aparece en la crónica escrita por Emilio Roig de Leuchsenring en 1946 (35).

biográficas que aparecen en el Diccionario biográfico cubano (1878) de Francisco Calcagno y en el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes (1891) de Montaner y Simón uno se da cuenta de que la segunda es, con pocas excepciones, una copia de la primera. El Diccionario Enciclopédico toma casi al pie de la letra de la entrada de Calcagno sin reconocerlo como fuente original.(7) El plagio y la apropiación creativa son generales. Por ejemplo, varios dramatizan un encuentro entre el Doctor Enrique Faber y el Capitán General de Cuba, Don Juan Manuel Cagigal cuando el travesti solicita residencia en Cuba. El libro de Óscar Montoto Mayor, titulado La increíble historia del Dr. Faber, incluso representa el diálogo directo entre los dos. Al conocerse, el Capitán General se dirige a Faber, “Creo reconocer en usted al médico suizo recién llegado a esta ciudad y del que según noticias estuvo en las guerras de Bonaparte y ahora solicita con insistencia una carta de domicilio y permiso para ejercer la profesión de médico cirujano” (22). Aunque Montoto Mayor no cita ninguna fuente bibliográfica, la misma escena, palabra por palabra, aparece en la crónica escrita por Emilio Roig de Leuchsenring en 1946 (35).

Este ejemplo de plagio no es tan escandalizante porque el mismo Roig se apropió creativamente de este diálogo de la novela de Andrés Clemente Vázquez. En el texto original el Capitán General le dice a Faber, “Creo, joven, si mi memoria no me engaña, es usted el médico suizo que estuvo en las guerras de Bonaparte y que ahora solicita con insistencia una carta de domicilio para residir en Cuba y ejercer al propio tiempo la profesión de médico-cirujano” (155). De la misma manera, una lectura comparativa entre la novela de Clemente Vázquez y el relato publicado por Emilio Roig de Leuchsenring revela que el segundo transcribe, casi palabra por palabra, sin reconocer la novela como fuente original, el discurso del abogado defensor Manuel Vidaurre.(8)

Esta piratería intertextual es tan alucinante que es objeto de parodia en Don Enriquito de Francisco Calcagno. En el capítulo que trata sobre la batalla de Wagram, el narrador irrumpe en el texto para comentar lo que se escribe: “¡Plagio! Puro plagio, todo eso que hemos escrito” (120). Poco después, el narrador responde a los que le condenarían: “‘ladrón que roba ladrón tiene cien años de perdón,’ y el autor a quien yo haya plagiado, probablemente robó de Rapp, de Massena, de Thiers, del Memorial de Santa Helena y sabe Dios de quien más” (120). Es muy probable que este comentario fuese una crítica velada al libro de Clemente Vázquez, el cual pretendió justificar y absolver a Faber de sus delitos. En las últimas páginas de la novela de Calcagno, el narrador agrega: “Fracasará quienqueira que en novela o historia o lo que sea, emprenda la obra de su rehabilitación” (170). Desde luego, la frase “o lo que sea” es un comentario sobre el libro que Clemente Vázquez que es parte historia y parte novela.

La afición de Clemente Vázquez y Calcagno de novelizar la historia no les pasó inadvertida a otros autores, algunos de los cuales lo criticaron en sus folletos abiertamente. Rafael Esténger, en el relato “Juana de León, la guajira burlada”, se distancia de las versiones novelescas y dice, “Nosotros prescindiremos de las novelas para limitarnos a la escueta relación de los informes judiciales. Los novelistas nada debieron añadir a la realidad en busca de la trama interesante, porque la vida, cuando da en la vena de tejer aventuras, no cede la palma a los más altos poetas” (21). Gabriel Pelayo Yero afirma: “En realidad, se hacía necesario editar este folleto histórico, para desmentir en detalles tantas falsedades escritas con cierta altanería; la novela histórica Enriqueta Faber (1884), cuyo autor lo es el Sr. Juan [sic] Clemente Vázquez, que fuera cónsul de México, está impregnada de relatos imaginarios, plagada de anacronismos, donde las invenciones absurdas han florecido” (18).(9) Sin embargo, estos dos autores están completamente de acuerdo con Clemente Vázquez cuando se trata de las motivaciones de Faber al asumir el traje masculino: todos descartan cualquier implicación erótica del matrimonio entre dos mujeres y atribuyen el travestismo a la necesidad de trabajar.

La afición de Clemente Vázquez y Calcagno de novelizar la historia no les pasó inadvertida a otros autores, algunos de los cuales lo criticaron en sus folletos abiertamente. Rafael Esténger, en el relato “Juana de León, la guajira burlada”, se distancia de las versiones novelescas y dice, “Nosotros prescindiremos de las novelas para limitarnos a la escueta relación de los informes judiciales. Los novelistas nada debieron añadir a la realidad en busca de la trama interesante, porque la vida, cuando da en la vena de tejer aventuras, no cede la palma a los más altos poetas” (21). Gabriel Pelayo Yero afirma: “En realidad, se hacía necesario editar este folleto histórico, para desmentir en detalles tantas falsedades escritas con cierta altanería; la novela histórica Enriqueta Faber (1884), cuyo autor lo es el Sr. Juan [sic] Clemente Vázquez, que fuera cónsul de México, está impregnada de relatos imaginarios, plagada de anacronismos, donde las invenciones absurdas han florecido” (18).(9) Sin embargo, estos dos autores están completamente de acuerdo con Clemente Vázquez cuando se trata de las motivaciones de Faber al asumir el traje masculino: todos descartan cualquier implicación erótica del matrimonio entre dos mujeres y atribuyen el travestismo a la necesidad de trabajar.

Uno de los aspectos que más se presta a la novelización es la caracterización de Juana de León y sus posibles motivos para casarse con el Dr. Enrique Faber.(10) En varios textos Juana de León queda retratada como una pobre huérfana; una guajira desamparada que sufre de tuberculosis. O sea, el pretexto del matrimonio radica en lo médico y lo económico. Gabriel Pelayo Yero, Rafael Esténger, María Julia de Laura, Emilio Roig de Leuchsenring, Andrés Clemente Vázquez, Toirac Escasena, Benítez Rojo, José Ramón Brene y Oscar Montoto Mayor describen el matrimonio como un acto de caridad por parte de un médico bondadoso que siente una profunda compasión hacia una de sus pacientes. Ernesto de las Cuevas informa que Juana de León padece de graves problemas de salud, pero discrepa con los demás escritores en cuanto a su estatus social. Según él, ella era de una familia distinguida (1919, 72; 1924, 75).

El hecho de que Juana sufre de una enfermedad, no sólo es un hábil uso del pathos por parte de los autores sino también para afirmar que ninguna de las dos se casó para tener una relación sexual. Es decir, que con sólo mencionar tuberculosis, nos informan que Juana no sería capaz de soportar una extenuante relación física. Si esta explicación no es suficiente, varios rematan esta coartada de la manera en que lo hace Roig de Leuchsenring: “M. Enrique le explicó [a Juana de León] que ante el mundo serían dos esposos, pero en la intimidad matrimonial sólo dos amigos, ofreciéndole convertirse al catolicismo para poder celebrar el matrimonio, hacerla feliz y buscar la paz para su alma” (40).

El hecho de que Juana sufre de una enfermedad, no sólo es un hábil uso del pathos por parte de los autores sino también para afirmar que ninguna de las dos se casó para tener una relación sexual. Es decir, que con sólo mencionar tuberculosis, nos informan que Juana no sería capaz de soportar una extenuante relación física. Si esta explicación no es suficiente, varios rematan esta coartada de la manera en que lo hace Roig de Leuchsenring: “M. Enrique le explicó [a Juana de León] que ante el mundo serían dos esposos, pero en la intimidad matrimonial sólo dos amigos, ofreciéndole convertirse al catolicismo para poder celebrar el matrimonio, hacerla feliz y buscar la paz para su alma” (40).

A pesar de que estos autores declaran que las intenciones de Faber eran buenas, todavía tienen que buscar una excusa para explicar el engaño. Por eso, el engaño se vuelve doble: Faber se casa por caridad y para probar que es hombre; ella se casa con él por agradecimiento, por dinero o para mantener las apariencias. En Calcagno, Juana dice que “como nos morimos de hambre, resulta que no tenemos que comel resulta que Don Enriquito tiene mucho dinero…” (55). El momento del desengaño queda dramatizado cuando Juana se muestra dispuesta a cumplir con el deber conyugal. En Clemente Vázquez, al enterarse de la verdad del sexo de Faber Juana “lloró, gritó, se angustió horriblemente, y me propuso que continuáramos viviendo en paz, queriéndonos como hermanos, y aparentando ser felices en nuestro matrimonio” (185). En Calcagno, Juana no se contenta con una relación platónica y, al revelarse como mujer, ella se marcha de la casa (Don Enriquito 140-141).

Benítez Rojo presenta una variación en el tema del engaño cuando representa a Juana de León, no como la virgen sonrosada, sino como una vividora, quien a fin de cuentas se burla de Faber. Al llegar a Baracoa, el médico suizo queda encantado con la hermosa señorita. Una vez que él descubre que ella sufre de tisis se ofrece para mantenerla. Ella, no obstante, rehúsa ser una mantenida e insiste en casarse, aun sabiendo que Faber es mujer. La protagonista-narradora de Benítez Rojo declara honradamente, “me enamoré de Juanita no porque me sintiera hombre o la deseara como si ella lo fuera. La quise mujer a mujer…” (482). No obstante, Faber descubre más adelante que el matrimonio fue una patraña de Juana y de su primo para apropiarse de su dinero (484).

Pese las diferencias menores en la caracterización de Juana de León, estas narrativas siguen la misma cronología: primero, Faber llega a Cuba y recibe su nombramiento como médico-cirujano y fiscal del Protomedicato; se casa con Juana de León, y luego se arrepiente y se confiesa ante el Obispo de la Habana. Es interesante que este orden de eventos no los respalda la cronología que encontramos en los documentos de los archivos. De acuerdo con las fechas que aparecen en los documentos del juicio Faber y León se casaron el 11 de agosto de 1819, y Faber recibió Carta de Domicilio el 2 de Marzo de 1920 (La Administración 298-299). Aunque el arrepentimiento de Faber tiene un papel crucial en las narrativas vindicatorias de Clemente Vázquez, Roig de Leuchsenring, Pelayo Yero y Montoto Mayor, no existe ninguna documentación que apoye la idea de que Faber se hubiese ido de Baracoa a La Habana con la intención explícita de confesarse. Además de ser ilógico viajar de un extremo de la isla a otro, -- viaje que hubiera tomado mucho tiempo al principio del siglo XIX --, el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación se hace en privado sin que quede ninguna constancia escrita. Estos aparentes descuidos e invenciones no son el fruto del azar; por el contrario, tienen un papel fundamental en las narrativas que buscan absolver a Faber de sus transgresiones.

León, y luego se arrepiente y se confiesa ante el Obispo de la Habana. Es interesante que este orden de eventos no los respalda la cronología que encontramos en los documentos de los archivos. De acuerdo con las fechas que aparecen en los documentos del juicio Faber y León se casaron el 11 de agosto de 1819, y Faber recibió Carta de Domicilio el 2 de Marzo de 1920 (La Administración 298-299). Aunque el arrepentimiento de Faber tiene un papel crucial en las narrativas vindicatorias de Clemente Vázquez, Roig de Leuchsenring, Pelayo Yero y Montoto Mayor, no existe ninguna documentación que apoye la idea de que Faber se hubiese ido de Baracoa a La Habana con la intención explícita de confesarse. Además de ser ilógico viajar de un extremo de la isla a otro, -- viaje que hubiera tomado mucho tiempo al principio del siglo XIX --, el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación se hace en privado sin que quede ninguna constancia escrita. Estos aparentes descuidos e invenciones no son el fruto del azar; por el contrario, tienen un papel fundamental en las narrativas que buscan absolver a Faber de sus transgresiones.

La confesión ficticia y la suerte de Juana de León no son las únicas libertades que se toma Andrés Clemente Vázquez con los hechos históricos puesto que dramatiza también la apelación del juicio usando a un personaje histórico como el abogado defensor en la apelación. Se trata del Don Manuel Lorenzo Vidaurre, un individuo que residió en Cuba en el siglo XIX. De acuerdo con la versión ficticia, al enterarse de los hechos el Oidor de la Audiencia de Puerto Príncipe, él renuncia a su cargo para defender a Faber. Clemente Vázquez presenta una clásica escena de drama de tribunal en la que el apasionado abogado, al estilo de un Víctor Hugo, acusa a los acusadores. Dice: “la sociedad es más culpable que [Faber], desde el momento en que ha negado a las mujeres los derechos civiles y políticos, convirtiéndolas en muebles, para los placeres de los hombres” (220).

A pesar de que Vidaurre fue un personaje histórico, y realmente el Oidor de Puerto Príncipe, no hay evidencia creíble de que hubiera tomado parte en el juicio.(11) Su nombre no aparece en ningún documento del juicio ni en la apelación. Por lo tanto, sólo se puede concluir que este aspecto fue totalmente novelizado por Clemente Vázquez. Por dramática e impactante que fuera, tal defensa nunca tuvo lugar.(12) Esto no quiere decir que las palabras que aparecen en la novela de Clemente Vázquez no tengan base histórica. La nota a pie de página indica que el autor adoptó su discurso de un texto que Vidaurre escribió varios años antes de la apelación.(13) La defensa que plantea el personaje es tan convincente que pocos cuestionan la participación de dicho abogado. Roig de Leuchsenring, María Julia de Laura, Marta Rojas, José Ramón Brene y Montoto Mayor toman la escena como totalmente verídica.(14)

que hubiera tomado parte en el juicio.(11) Su nombre no aparece en ningún documento del juicio ni en la apelación. Por lo tanto, sólo se puede concluir que este aspecto fue totalmente novelizado por Clemente Vázquez. Por dramática e impactante que fuera, tal defensa nunca tuvo lugar.(12) Esto no quiere decir que las palabras que aparecen en la novela de Clemente Vázquez no tengan base histórica. La nota a pie de página indica que el autor adoptó su discurso de un texto que Vidaurre escribió varios años antes de la apelación.(13) La defensa que plantea el personaje es tan convincente que pocos cuestionan la participación de dicho abogado. Roig de Leuchsenring, María Julia de Laura, Marta Rojas, José Ramón Brene y Montoto Mayor toman la escena como totalmente verídica.(14)

Tal vez, lo más interesante de la novela Clemente Vázquez no son las invenciones — pues, éstas en realidad se esperan en una obra de ficción --, sino sus omisiones. Como muchos otros autores, Clemente Vázquez transcribe algunos segmentos de las declaraciones originales, pero en estas aparentes transcripciones, emplea ocasionalmente los puntos suspensivos, los cuales indican la supresión de una parte del testimonio. Estas supresiones quedan confirmadas en una nota a pie de página:

El autor se ha visto obligado a hacer caso omiso de algunos de los incidentes que produjeron la ruptura entre la heroína de la novela y la desgraciada Juana de León, a fin de huir de las inconveniencias que se hicieron constar en el proceso respectivo. Las personas que quisiesen enterarse de toda la desagradable realidad, podrán recurrir a las páginas del periódico La Administración, citado antes. Pero lo que fuese disculpable en una Revista de jurisprudencia, destinada a circular entre abogados, sería muy censurable en una novela como ésta, que puede ser leída por pudorosas señoritas. En resumen, en el presente libro se han conservado los hechos culminantes de la historia verdadera de Enriqueta Faber, prescindiéndose únicamente de ciertos detalles libidinosos, impropios de una sociedad culta, que no haya perdido el derecho de ser respetada (186).

A pesar de que Francisco Calcagno no presenta una transcripción de las declaraciones, el autor también confirma que su novela está basada en la historia. Dice el narrador:

La nuestra, repetimos está basada en un hecho real y verdadero: id a Baracoa, a Santiago de Cuba al pueblo de Tiguabos, ¿quién allí no conoce esta historia? La causa, seguida en el juzgado de Santiago de Cuba, donde radica, se imprimió en la revista titulada La Administración, con detalles que harían ruborizar a un carretero, aunque ese carretero fuera de los que trabajan en nuestros muelles.

¡A qué impurezas, a qué abominaciones se ve llevada la loca de la casa, esto es, la imaginación, al leer ese tejido de aberraciones y de obscenidades! Y aún hay que advertir que aquí la loca de la casa nada tiene que inventar: allí está todo, muy claro; muy pormenorizado, en letra de molde; felizmente no es lectura para damas, sino para esconderse en los empolvados archivos del escribano (151-152).

En cada caso, las razones para no transcribir fielmente el testimonio que aparece en La Administración son iguales: “herir la susceptibilidad de nuestras lectoras”, “puede ser leída por pudorosas señoritas” y “no es lectura para damas”. ¿Qué sería lo que estos escritores querían esconder de las damas criollas?

En cada caso, las razones para no transcribir fielmente el testimonio que aparece en La Administración son iguales: “herir la susceptibilidad de nuestras lectoras”, “puede ser leída por pudorosas señoritas” y “no es lectura para damas”. ¿Qué sería lo que estos escritores querían esconder de las damas criollas?

Para los autores del siglo XIX, el verdadero delito del travesti no sólo fue su matrimonio con otra mujer sino la simulación del falo. Una lectura de la revista legal revela Faber fabricaba varias prótesis o consoladores en forma del miembro masculino. Esto sale a relucir en el testimonio de uno los hombres que la desvistió en los Tiguabos, afirmando que también encontraron “un instrumento fingido que lo hacía parecer hombre” (La Administración 347). Según el testimonio, ya corría el rumor en los Tiguabos que el médico extranjero era, en realidad, una mujer. Por lo tanto, Faber intentó demostrar, de una vez por todas, su masculinidad ante las autoridades municipales. Según informa el texto recopilado por Laureano Fernández de Cuevas, Faber:

Tomó un pellejo de un guante muy fino y figuró un miembro de hombre pintándolo con pintura que lo hizo parecer tal; y que preparada con ese instrumento se presentó de noche al alcalde de Tiguabos, que lo era entonces D. Tomás Olivares, y se manifestó descubierto a él, y a otras personas que allí se hallaban para que le testificasen que era hombre; que como era de noche todos quedaron engañados y la conceptuaron varón... (347).

Revelar que Faber empleaba un instrumento para simular el miembro fálico y restaurar lo que quedó suprimido en las novelas de Clemente Vázquez y Francisco Calcagno no implica que se haya llegado al fondo del caso. Más de cien años después de dichas novelas, Benítez Rojo revisita este caso como tema de su novela, y al hacerlo, actualiza la figura de la travesti, integrándola en la instancia histórica cuando las sociedades se muestran más abiertas a las relaciones homosexuales y lésbicas. En una entrevista sobre la novela, Benítez Rojo afirma que “la historia real de Henriette Faber daba pie para que tomara partido por la causa de la mujer, preocupación justa y de gran actualidad.” Para él, la posible bisexualidad de la Faber es tema de “gran interés en la sociedad del presente, el de la libertad sexual”.

pie para que tomara partido por la causa de la mujer, preocupación justa y de gran actualidad.” Para él, la posible bisexualidad de la Faber es tema de “gran interés en la sociedad del presente, el de la libertad sexual”.

La versión más reciente del caso de Faber es Por andar vestida de hombre del escritor Julio César González Pagés. El libro pretende ser una recopilación de los expedientes originales del juicio conservados por el Archivo Nacional de Cuba. Algunos de los testimonios transcritos por González Pagés no fueron incorporados en el artículo publicado por La Administración en 1860: estos incluyen las declaraciones del carcelero y los profesores de farmacia que identificaron la sustancia que Faber había ingerido en su intento de suicidarse (52-54). Otros documentos que no fueron incluidos en La Administración son: el poder que otorga Juana de León a su abogado José Ángel Garrido; la resolución de acusación; unas cartas en las que Juana de León se defiende de las acusaciones de Faber de imputarle complicidad; varias cartas de Faber pidiendo clemencia; la correspondencia relacionada con la apelación, la condena y el castigo.

En la superficie, el libro de González Pagés promete ser un texto definitivo e histórico, puesto que el investigador tuvo acceso a la documentación original. Sin embargo, el texto no resulta ser menos novelesco que los demás textos. Como hemos visto en los escritos anteriores, la documentación bibliográfica es problemática. Por ejemplo, en la introducción González Pagés asevera que Juana de León sufría de graves enfermedades, y que la pareja Faber-de León fue bien recibida entre las personas de la clase alta en Baracoa. Como fuente principal de esta información el autor cita el texto de José Joaquín Hernández publicado en 1846. El problema es que el texto de Hernández no menciona ninguno de esos datos. Además, la referencia que González Pagés incluye en la bibliografía consultada es errónea. El lugar de publicación, el volumen y la paginación del texto no corresponden con los del texto original.(15)

Esta pseudo-antología también reproduce otros datos cuestionables. No sólo me refiero a la cuestión de la salud precaria de Juana de León sino también a la fecha de la llegada de Faber en Cuba. De acuerdo con el texto de González, Faber llegó a la ciudad de Santiago de Cuba el 19 de enero de 1819, a bordo del velero nombrado La Helvecia (23). Pues, en realidad, ningún historiador ha presentado la lista de pasajeros de dicho barco y este dato no proviene de las declaraciones de Faber. Al parecer, esta referencia aparece por primera vez en la crónica de Emilio Roig de Leuchsenring, quien—como sabemos—se sirve de la novela de Clemente Vázquez como base principal (34).(16) Bien puede ser pura invención por parte del cronista porque el nombre del barco, “La Helvecia”, es la personificación femenina de la nación suiza.

Esta pseudo-antología también reproduce otros datos cuestionables. No sólo me refiero a la cuestión de la salud precaria de Juana de León sino también a la fecha de la llegada de Faber en Cuba. De acuerdo con el texto de González, Faber llegó a la ciudad de Santiago de Cuba el 19 de enero de 1819, a bordo del velero nombrado La Helvecia (23). Pues, en realidad, ningún historiador ha presentado la lista de pasajeros de dicho barco y este dato no proviene de las declaraciones de Faber. Al parecer, esta referencia aparece por primera vez en la crónica de Emilio Roig de Leuchsenring, quien—como sabemos—se sirve de la novela de Clemente Vázquez como base principal (34).(16) Bien puede ser pura invención por parte del cronista porque el nombre del barco, “La Helvecia”, es la personificación femenina de la nación suiza.

Lo más innovador del libro de González Pagés es el subtexto de un investigador que convierte un tema de estudio en una especie de peregrinaje, una odisea en la que intenta rastrear a la travesti desde su punto de origen en Suiza hasta su fin en Nueva Orleans. El libro presenta los resultados de las pesquisas de la genealogía, junto con fotografías de los lugares que Faber habría frecuentado en Lausana y Cuba. Lo interesante es que el abolengo del travesti no deja de ser enigmático. De acuerdo a las indagatorias en Cuba, los nombres de los padres Faber eran Juan Faber e Isabel Cavent y, en los documentos de los archivos cantonales, encontró los nombres de Jean Louis Favez y Elisabeth Cavin. Sin embargo, el mismo documento señala que esta pareja sólo tenía dos hijos varones; no hay mención de una hija (32). Al mismo tiempo, la pesquisa revela que el hermano de Jean Louis, Isaac Jérémie, tuvo una hija a quien llamó Juana Enriqueta, lo cual sugiere dos posibilidades: o bien los verdaderos padres no documentaron el nacimiento de su hija, o Faber empleó los nombres de sus tíos como si éstos fueran sus padres.

Dada la fuerte propensión en los escritores anteriores a inventar datos, no podemos descartar la posibilidad de que algunas de las referencias que aparecen en el texto de González Pagés sean a documentos apócrifos. Las más cuestionables son las de una colección privada en Nueva Orleáns que supuestamente pertenece a la familia del notario Quintín del Río.(17) Si este archivo existe, sería de sumo interés para los investigadores porque no sólo confirma que Faber ingresó en las Hijas de la Caridad – algo que los mismos archivistas de la orden religiosa no han podido verificar –, sino que también revela la existencia de un epistolario entre Faber y Juana de León entre los años 1820 hasta 1838.(18) A pesar de que este epistolario alcanza dieciocho años, González Pagés sólo transcribe dos cartas escritas por Faber a Juana de León. El investigador sólo alude a que hay más. La incógnita es cómo terminaron estos documentos en poder de la familia del notario Quintín del Río cuando lo más lógico sería que las cartas dirigidas a Juana de León estuvieran en posesión de la que las recibió. Tampoco quedan muy claras las fechas de las dos cartas que González transcribe: la primera es de 1820 y la segunda es de 1846. La fecha de la segunda carta no corresponde con las fechas del epistolario en la bibliografía. O sea, según la bibliografía, el epistolario se extiende de 1820 hasta 1838 y la segunda carta es de 1846. O la segunda carta no está en la colección, o la referencia es incorrecta. Esto no quiere decir que el proyecto de González Pagés no tenga sus méritos. Pretende ser un discurso histórico, pero en realidad lo que quiere hacer es forjar un futuro dándole un rostro y restaurando la voz de Enriqueta Faber. Por eso, el autor incluye una sección donde la Sección de Identificación de Personas por sus

algunas de las referencias que aparecen en el texto de González Pagés sean a documentos apócrifos. Las más cuestionables son las de una colección privada en Nueva Orleáns que supuestamente pertenece a la familia del notario Quintín del Río.(17) Si este archivo existe, sería de sumo interés para los investigadores porque no sólo confirma que Faber ingresó en las Hijas de la Caridad – algo que los mismos archivistas de la orden religiosa no han podido verificar –, sino que también revela la existencia de un epistolario entre Faber y Juana de León entre los años 1820 hasta 1838.(18) A pesar de que este epistolario alcanza dieciocho años, González Pagés sólo transcribe dos cartas escritas por Faber a Juana de León. El investigador sólo alude a que hay más. La incógnita es cómo terminaron estos documentos en poder de la familia del notario Quintín del Río cuando lo más lógico sería que las cartas dirigidas a Juana de León estuvieran en posesión de la que las recibió. Tampoco quedan muy claras las fechas de las dos cartas que González transcribe: la primera es de 1820 y la segunda es de 1846. La fecha de la segunda carta no corresponde con las fechas del epistolario en la bibliografía. O sea, según la bibliografía, el epistolario se extiende de 1820 hasta 1838 y la segunda carta es de 1846. O la segunda carta no está en la colección, o la referencia es incorrecta. Esto no quiere decir que el proyecto de González Pagés no tenga sus méritos. Pretende ser un discurso histórico, pero en realidad lo que quiere hacer es forjar un futuro dándole un rostro y restaurando la voz de Enriqueta Faber. Por eso, el autor incluye una sección donde la Sección de Identificación de Personas por sus  Rasgos Exteriores de la Policía Nacional Revolucionaria en Cuba hace un dibujo forense de Faber basándose en su descripción física (98-108). La presunción es que este disidente sexual carece de voz, lo cual fundamenta una comunidad histórica en el futuro.

Rasgos Exteriores de la Policía Nacional Revolucionaria en Cuba hace un dibujo forense de Faber basándose en su descripción física (98-108). La presunción es que este disidente sexual carece de voz, lo cual fundamenta una comunidad histórica en el futuro.

Como los demás textos, el libro de González Pagés tiene un alto nivel de intertextualidad: pretende transcribir los documentos originales y quiere dar la impresión de que su texto sea la fiel transcripción del original. Por lo tanto, el autor/editor inserta la palabra “sic” [sic erat scriptum] en las instancias en que el escribano escribe “ha” en lugar de “a” en el texto para indicar que “así fue escrito”. No obstante, una rápida comparación entre el texto de La Administración y el de González Pagés revela numerosas intervenciones en el léxico y el formato de las declaraciones. Por ejemplo, el autor cambia la palabra “manflorita” por “hermafrodita” y la frase “partes pudendas” por “partes vergonzosas”. Algunos de estos cambios, no alteran el sentido general del texto, pero hay otros que sí. Por ejemplo, en la denuncia en la que Juana de León se refiere a su “estado de honestidad” (La Administración 300), ella se está refiriendo a su virginidad y su falta de educación sexual. El texto de González Pagés reescribe esta frase como “impecable sentido de la honestidad” (41), con lo cual representa su honradez, no en términos de su conocimiento carnal, sino como un valor abstracto.(19)

Lo más notable de Por andar vestida de hombre es la reescritura de las declaraciones. Las indagatorias penales tienen una estructura muy convencional. No son narraciones en primera persona. Como preámbulo, las declaraciones identifican el día, la hora, el lugar, al individuo que declara y algo sobre la circunstancia. Las preguntas del fiscal aparecen identificadas en el texto con la palabra “preguntado” y las respuestas con la palabra “dijo” y la frase “y responde”. Ya que se trata de un acta elaborada en la instancia, la declaración no sigue las normas de la puntuación que uno encuentra en un ensayo formal. El primer acto de la re-escritura de González Pagés es convertir el testimonio legal en guión teatral, tal como lo hacen Clemente Vázquez y Benítez Rojo, de modo que los sujetos hablan en primera persona, y cada personaje aparentemente habla por cuenta propia. Esto no dista tanto de las rescrituras que hicieron Clemente Vázquez y Benítez Rojo.

El autor, sin embargo, no le informa al lector de sus criterios de edición o del hecho de sus intervenciones; más bien, los esconde. Por ejemplo, en el segmento donde González Pagés cita el texto y la página de La Administración, rehace la referencia de acuerdo a su propio formato. En Por andar vestida de hombre se lee el siguiente testimonio de Enriqueta Faber: “‘Vi morir a mi marido, y quedé viuda a los dieciocho años, y quedé sin hijos al morir mi única hija a los ocho días de nacida’. (La Administración, 1860, p. 175).” La cita, al parecer, es al pie de la letra. Sin embargo, una comparación entre esta cita y el texto original revela los cambios. El texto debe leerse: “en una batalla ‘vio morir’ a su marido, quedando viuda a los diez y ocho años y sin hijos, pues el único que tuvo murió a los ocho días de nacido” (175).

Más importante todavía es el cambio que hace González Pagés a la relación que existía entre Faber y Juana de León. Si los novelistas del siglo XIX querían negar rotundamente la posibilidad de una relación sexual entre las dos mujeres, González Pagés va al otro extremo y las representa como una pareja lesbiana. En repetidas ocasiones, en esta versión Faber afirma que la relación entre ella y Juana de León “fue de mutuo acuerdo y por amor” (59), algo que no cuadra con el rencor de la denuncia y que no aparece en ninguna parte del testimonio original. En cuanto a la naturaleza de la relación sexual, el testimonio que aparece en La Administración informa que Faber le había dicho que no se opondría a que León tuviera un cortejo, o sea, un amante. No obstante, la versión de González Pagés reescribe el testimonio de Faber diciendo que ella le había propuesto que podían tener “un cortejo utilizando un instrumento ficticio” (57-8).

Lo lamentable no son sólo las modificaciones que González Pagés le ha hecho al texto. A estas alturas era de esperarse. Lo triste es que perdió la oportunidad de escribir una novela de una relación lesbiana. Es cierto que la relación que describe en el libro es entre dos mujeres, pero la sexualidad que les atribuye es fálica, es decir, predominantemente masculina, algo que no cuadra con la recuperación de estas figuras para historia propiamente lésbica. Es como si el cortejo entre estas dos mujeres dependiera del instrumento fálico como única forma de acceder al placer. Jacques Lacan, en su conferencia sobre la sexualidad femenina, plantea la sexuación como el proceso a través del cual el sujeto adquiere un sexo. El factor que determina la construcción psíquica del sujeto es la forma en que accede al placer. El sujeto masculino es el que deriva su placer, no a través de la mujer, sino a través del petite sujet a. Es decir, el placer fálico se deriva del fetiche. En cuanto al sujeto femenino, éste puede acceder al placer masculino, pero también tiene acceso a un placer no fálico, del cual queda excluido el hombre. Por lo tanto, Lacan asevera que el otro del deseo femenino queda más allá de la representación. Es un placer que no queda sujeto a la ley del patriarcado y al orden simbólico (Fink 114). La relación que describe la rescritura de González Pagés es a través del instrumento ficticio masculino, y las posibilidades de un placer lésbico quedan más allá de este proyecto.

Lo triste es que perdió la oportunidad de escribir una novela de una relación lesbiana. Es cierto que la relación que describe en el libro es entre dos mujeres, pero la sexualidad que les atribuye es fálica, es decir, predominantemente masculina, algo que no cuadra con la recuperación de estas figuras para historia propiamente lésbica. Es como si el cortejo entre estas dos mujeres dependiera del instrumento fálico como única forma de acceder al placer. Jacques Lacan, en su conferencia sobre la sexualidad femenina, plantea la sexuación como el proceso a través del cual el sujeto adquiere un sexo. El factor que determina la construcción psíquica del sujeto es la forma en que accede al placer. El sujeto masculino es el que deriva su placer, no a través de la mujer, sino a través del petite sujet a. Es decir, el placer fálico se deriva del fetiche. En cuanto al sujeto femenino, éste puede acceder al placer masculino, pero también tiene acceso a un placer no fálico, del cual queda excluido el hombre. Por lo tanto, Lacan asevera que el otro del deseo femenino queda más allá de la representación. Es un placer que no queda sujeto a la ley del patriarcado y al orden simbólico (Fink 114). La relación que describe la rescritura de González Pagés es a través del instrumento ficticio masculino, y las posibilidades de un placer lésbico quedan más allá de este proyecto.

Con respecto a las licencias que González Pagés toma con los expedientes del juicio, sería inútil enumerarlas todas. Baste decir que, como Clemente Vázquez, forma parte del intento de apropiarse del poder del travesti en nombre de una causa política o agenda crítica. En lugar de ser una pionera del movimiento feminista de los siglos XIX y XX, ahora la Faber de González Pagés viene a simbolizar una subjetividad que se plasma más adelante en el incipiente  movimiento histórico que culminará en la liberación sexual y el matrimonio gay o lésbica.(20) Por eso, el libro es una “aparente” antología que participa en las mismas travesuras del travestismo, haciendo que la ficción pase por historia.

movimiento histórico que culminará en la liberación sexual y el matrimonio gay o lésbica.(20) Por eso, el libro es una “aparente” antología que participa en las mismas travesuras del travestismo, haciendo que la ficción pase por historia.

Esto no quiere decir que el libro de González Pagés no sea impactante. En una de las primeras reseñas que se hizo sobre Por andar vestida de hombre, Ana María Domínguez Cruz escribió que del libro se desprendía “provocación, osadía, irreverencia” y por eso mismo, los lectores tenían que estar preparados. De acuerdo con ella, el libro no trataba de una aventura o de un caso criminal sino de un enfrentamiento con la posibilidad de ser zarandeado o cuestionado por la lectura. Aunque ella acepta esta versión de Faber como verídica, razón tiene ella cuando dice que el lector tiene que estar preparado para leer el testimonio del travestismo, especialmente cuando uno desea profundamente ver que la ilusión coincida con lo real. Esto implica someter hasta las fantasías ideológicas de uno mismo al escrutinio. El reto está en ver más allá del disfraz, sin subsumir el travesti en un movimiento histórico que lo justifique, sino verlo como es, como representativo de la representación. Al decir de Marjorie Garber, el travesti marca la entrada de lo Simbólico (354) porque implica la posibilidad de fingir. Sin la capacidad de sustituir la imagen por el objeto, la palabra por la idea y el significante por el significado, no puede haber cultura.

Notas

1. Al referirme a Faber, mi lenguaje alternará entre los adjetivos masculinos y femeninos, de acuerdo a la forma en que se presenta el travesti en aquella instancia. Aunque puede confundir, esta alternancia o inestabilidad categórica es precisamente el punto del travestismo.2. Aunque Calcagno publicó dos novelas bajo dos títulos distintos, sólo hay menores diferencias entre Don Enriquito (1895) y Un casamiento misterioso (Musiú Enriquito) (1897).

3. La primera edición de este texto fue publicada en CD-ROM por el Editorial Karisma en Bogotá (2009). Cualquier referencia al texto de González Pagés es de la edición publicada por Editorial de la Mujer en La Habana (2012).

4. Vale la pena mencionar el caso de Billy Tipton, el famoso cantante casado que siendo biológicamente mujer, se casó con una mujer y adoptó tres hijos. Al fallecer en 1989, después de diez años de matrimonio, la familia descubrió que era biológicamente mujer (Garber 67-70).

5. Para consultar el texto de La Adminsitración, ver mi antología titulada Enriqueta Faber: travestismo, documentose historia (2008).

6. La recopilación de textos es algo inherente en casi todos los textos. Iniciano D. Toirac Escasena en el libro Baracoa: vicisitudes y florecimiento reproduce segmentos del texto de Ernesto de las Cuevas que aparece en Narraciones de Baracoa.

7. González Pagés, en su libro titulado Por andar vestido de hombre, observa también el plagio del texto de Francisco Calcagno.

8. Junto con la recopilación y el plagio, se pueden encontrar ejemplos en que un autor atribuye un texto a otro que no lo escribió. Gabriel Pelayo Yero, en el folleto titulado Enriqueta Faber; médico y mujersupuestamente reproduce la entrada biográfica que aparece en el diccionario de Montaner y Simón. Incluso, señala el título, el volumen y la página en que debe aparecer el texto original. Sin embargo, al leer los dos textos, uno al lado del otro, no se corresponden en lo más mínimo.

9. Vale la pena señalar que Toirac Escasena, Pelayo Yero y Ernesto de las Cuevas han objetado principalmente la ficcionalización de Juana de León. En su novela, Clemente Vázquez sugiere que, después del juicio, Juana abandona Cuba y se interna en un convento. Como lo demuestran distintos escritores, esto carece de base histórica. Los archivos de Baracoa demuestran que ella nunca salió del pueblo y unos años después se casó y tuvo hijos con Miguel Chicoy (Toirac Escasena 103-106; Las Cuevas, 1924, 78; Pelayo Yero 20-21).

10. Es importante señalar que en los textos más antiguos la perspectiva de Juana de León apenas entra en juego. Ni el artículo legal que aparece en la revista La Administración ni el relato “El médico mujer” de José Joaquín Hernández, mencionan los posibles motivos de León. Sólo se nos informa que “con el objeto de alejar más y más la sospechas, [Faber] concibió la idea criminal y desgraciada de casarse” (363).

11. Tania Chappi, en su artículo titulado “Enriqueta Faber, mujer que arriesga el vuelo” también acepta como verídica historia la defensa de Vidaurre.

12. Ernesto de las Cuevas, Toirac Escasena, Calcagno, José Joaquín Hernández y Laureano Fernández de Cuevas no comentan la participación de Vidaurre en el caso.

13. La nota a pie de página indica que el texto vino de “Tercera disertación sobre remedios preventivos” publicada por Vidaurre dos años antes de la apelación del caso de la Faber (Clemente Vázquez 220).

14. Antonio Benítez Rojo en Mujer en traje de batalla también coloca a Vidaurre en el centro del escenario como el abogado defensor, parafraseando y citando directamente el texto de Clemente Vázquez (497-500).

15. Según González Pagés, las referencias al texto de Hernández provienen de octava edición del libro Ensayosliterarios, publicado en La Habana en 1846, y de acuerdo con él, el relato aparece en las páginas 15-30. La referencia sin embargo debe leerse, Hernández, José Joaquín, “El médico-mujer”, Ensayos literarios. Eds. Hernández, Pedro Santicilia y Francisco Baralt. Santiago de Cuba, Imprenta de la Real Sociedad Económica, 1846, pp. 357-370. Según Ana Margarita Oliva Núñez, especialista en Colección Cubana de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, “[l]a obra la poseemos en la colección cubana del siglo XIX de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. La revisé y por ningún lado dice que es la octava edición. Pero además en la ficha tampoco aparece ese dato. También busqué por Santacilia, en el catálogo porque es coautor y no aparece que sea la octava edición”. Cabe mencionar que la referencia bibliográfica que aparece en La Administración no es a la octava edición, como dice González Pagés, sino a la octava entrega de Ensayos literarios. Una consulta al Diccionario biográfico cubano de Calcagno nos ayuda a explicar, en parte, la confusión. El texto de José Joaquín Hernández primero se publicó en forma de periódico, al cual seguramente tuvieron acceso los editores de La Administración (345). Luego, los escritos fueron incluidos en una edición publicada en Santiago de Cuba y patrocinada por la Real Sociedad Económica.

16. Según la novela de Clemente Vázquez, Faber llega a Santiago de Cuba el 10 de Enero de 1819 (153). El nombre La Helvecia aparece en la novela de Clemente Vázquez, pero no es de un barco sino el nombre de la plantación en la Florida donde se refugia la protagonista al final de sus años (23, 28, 138).

17. Es relevante mencionar que la única referencia que hemos visto hasta la fecha al notario Quintín del Río se encuentra en una nota marginal en La Administración. Los redactores de la revista afirman que éste les facilitó “unos apuntes” y “muchas noticias curiosas sobre la vida de Enriqueta” (172), pero no hay mención de un epistolario ni de otros documentos. Es difícil determinar con exactitud si fue una persona de renombre puesto que Calcagno no lo incluye en su diccionario biográfico.

18. Si la documentación es auténtica, apoya la tesis de que la Faber al ser desterrada de Cuba habría ingresado en la orden religiosa de las Hijas de la Caridad, y no debería ser tan difícil autentificarla dado que podrían consultarse los datos que posee la casa matriz de la orden en París, Francia. De acuerdo con las investigaciones que han hecho Charles Nolan, el archivista del Archidiócesis de la Ciudad de Nueva Orleáns (23 de agosto, 2005), Sor Betty Ann McNeil, D.C., la de las Hijas de la Caridad en Maryland (31 de agosto, 2005), Carole Prietto, la de las Hijas de la Caridad en San Luis, Missouri (6 de septiembre, 2005), y Sor. Ana María Olmeda, D.C. en París, Francia (3 de octubre 2005) no hay ni una sola referencia a Enriqueta Faber (Henriette Faber, Enrique Faber, Faves, o Fabert) como miembro oficial de dicha orden religiosa.

19. He consultado también el libro La nación sexuadade Abel Sierra Madero, quien recopiló varios de los testimonios de los folios originales en el Archivo Nacional de Cuba. En fin, los documentos originales siguen el formato legal que he indicado arriba, el mismo formato que emplean los redactores del artículo en La Administración.

20. Hasta cierto punto, uno puede argüir que la Faber de González Pagés es también precursora de la Revolución cubana. Según el autor, el rol de médico rural “lo llevó a cabo al instruir a analfabetos, en especial a un grupo importante de personas negras que estaban bajo la condición de esclavitud y libertos” (24). A pesar de que la revista de jurisprudencia titulada La Adminsitración afirma que Faber era médico talentoso, hay muy poca información fidedigna que sugiere que ella participaba en la alfabetización de los pobres en Cuba.

Bibliografía consultada

Bacardí Moreau, Emilio, Crónicas de Santiago de Cuba. 2ª ed., vol. 2, Madrid: Breogán, 1972. 218-219.

Brene, José Ramón. Escándalo en la trapa. La Habana: Tablas/Alarcos Casa Editorial, sin fecha. Libretos Tablas. La red. 2 de Julio de 2014. http://www.tablasalarcos.cult.cu/.

Benítez Rojo, Antonio, “Entrevista con María Rita Corticelli”, literatura.us. Sin fecha. 2 de julio de 2014, http://www.literatura.us/rojo/maria.html.

-----. Mujer en traje de batalla. Madrid, Alfaguara, 2001.

Calcagno, Francisco, Diccionario biográfico cubano [comprende hasta 1878]. Nueva York, Ponce de León, 1878.

-----. Don Enriquito: novela histórica cubana. La Habana: El Pilar, 1895.

-----. El casamiento misterioso (Musiú Enriquito). Barcelona: Casa Editorial Maucci, 1897.

Chappi, Tania. “Enriqueta Faber, mujer que arriesga el vuelo.” Bohemia 98.7 (2006): 20-23.

Clemente Vázquez, Andrés, Enriqueta Faber, ensayo de novela histórica. La Habana: La Universal, 1894.

Cuevas Morillo, Ernesto de las, Baracoa ante la historia. Baracoa: La Crónica, 1924.

-----. Enriqueta Faber o el médico mujer. Baracoa: La Crónica, 1936.

-----. Narraciones históricas de Baracoa. Baracoa: La Crónica, 1919.

Domínguez Cruz, Ana María. “Enriqueta Favez, una mujer que todavía asusta.” CubaHora. 7 de septiembre de 2012. La red. 2 d julio de 2014. http://www.cubahora.cu/.

Esténger, Rafael. “Juana de León, la guajira burlada”. Los amores de cubanos famosos. La Habana: Editorial Alfa, 1939. 21-30.

Fernández de Cuevas, Laureano, ed. “Causa célebre”. La Administración, periódico jurídico, administrativo y rentístico. La Habana: Imprenta La Cubana, 1860, 172-175; 218-221; 297-302; 344-350.

Fink, Bruce, The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance. Princeton, Princeton University Press, 1995.

Garber, Marjorie, Vested Interests: Cross-dressing and Cultural Anxiety. Londres y Nueva York, Routledge, 1992.

González Pagés, Julio César, Por andar vestida de hombre. La Habana: Editorial de la Mujer, 2012.

Hernández, José Joaquín, “El médico-mujer”, Ensayos literarios. Eds. Hernández, Pedro Santicilia y Francisco Baralt. Santiago de Cuba: Imprenta de la Real Sociedad Económica, 1846. 357-370.

Lara, María Julia de, “Labor médica de la mujer en Cuba”, Cuadernos de historia de la salud pública [La Habana, Cuba]. 28 (1964): 88-106.

Marrero, Leví. “La cirujana suiza que para ejercer como tal, debió hacer creer que era hombre”, Cuba:economía y sociedad. Madrid: Playor XIV, 1988. 58.

Montaner I Vila, Ramón de y Francesc Simón I. Font. Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano deLiteratura, Ciencias y Artes. Vol. VIII. Barcelona: Montaner y Simón. 1891. 115.

Montoto Mayor, La increíble historia del Dr. Faber. Guantánamo: Editorial El Mar y la Montaña, 2005.

Pancrazio, James J. Enriqueta Faber: travestismo, documentos e historia. Madrid: Verbum, 2008.

-----. “Enriqueta Faber and Writing the Half Truths of Transvestism”. Mandorla 12 (2009): 177-191.

-----. “Los travestismos de la historia: El caso de Enriqueta Faber”. Revista de Estudios hispánicos. 41.2 (2007): 215-236.

Pelayo Yero [Martínez], Gabriel. Enriqueta Faber, médico y mujer. Baracoa: La Semana, 1956.

Roig de Leuchsenring, Emilio, “La primera mujer médico de Cuba, en 1819”, Médicos y medicina enCuba: historia, biografía, costumbrismo. La Habana: Museo Histórico de las Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, 1965. 31-49.

Rojas, Marta, “Enriqueta Faber, ‘la mujer hombre’ o ‘el médico mujer’” La Jiribilla 122. 2003. La red. 2 de julio de 2014. http://www.lajiribilla.co.cu/.

Sierra Madero, Abel, La nación sexuada. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2001.

Toirac Escasena, Inciano D., Baracoa: vicisitudes y florecimiento. EE.UU.: s.n., 1998.