La Revista de Cayo Hueso como arbitraje del anticolonialismo en Cuba: intervenciones crítico-literarias entre Nueva York, la Florida y Perú

Shawn McDaniel, Cornell University

En el presente estudio se pretende analizar a Cayo Hueso como un punto de convergencia de prácticas discursivas intercontinentalistas centradas en el quehacer literario y el colonialismo político. Como indicaré a lo largo de este artículo, la Revista de Cayo Hueso (1897-1898), entre otras publicaciones como Cuba y América, fue un foro de arbitraje de desacuerdos en torno a cuestiones políticas, históricas y literarias articulados por escritores latinoamericanos en Nueva York y Perú. Ese arbitraje, como se advertirá en los párrafos a continuación, pone en entredicho la supuesta trivialidad de la crónica mundana y de la crítica literaria producidas por modernistas cubanos, tanto en la isla como en los Estados Unidos.

Ya sabemos que la historia de Cayo Hueso es una historia fuertemente vinculada a Cuba. Cayo Hueso se convirtió en uno de los sitios preferidos por los cubanos exiliados durante la Guerra de los Diez Años (1868-1878), así como durante la guerra de indepedencia (1895-1898). Esos conflictos motivaron que muchos cubanos que contaban con los recursos materiales necesarios, o con redes de contacto, se exiliaran y se radicaran en diversos lugares en los Estados Unidos, particularmente en la Florida, Nueva York, Filadelfia y Nueva Orleáns. Debido a su cercanía a Cuba, Cayo Hueso desempeñó un papel decisivo durante tiempos de guerra. Desde luego, fue estratégicamente clave para tácticas militares. Al mismo tiempo, cumplió una función organizadora, ya que un orador de talento como Martí, quien visitó la isla en numerosas ocasiones, podría dirigirse directamente a una enorme cantidad de compatriotas simpatizantes.(1) Asimismo, una población concentrada de cubanos en un lugar tan pequeño como Cayo Hueso facilitaba la recaudación de fondos para apoyar la campaña militar, respaldada por la industria tabaquera de la isla.(2) Pero hay otro aspecto de Cayo Hueso de igual importancia que no debe soslayarse: que la pequeña isla fue la cuna de la comunidad imaginada cubana, esparcida por los Estados Unidos (Castellanos 332). A partir de principios de los 1890, cuando Martí y otros líderes de los partidos separatistas se reunieron Cayo Hueso, la isla se imaginó, y fue imaginada, como una de las sedes revolucionarias cubanas más vitales. Aunque proliferaban los discursos y artículos de Martí y de otros revolucionarios en varios periódicos tanto de la Florida como de Nueva York, hubo una revista en Cayo Hueso que sintetizó exitosamente la actitud patriótica con el quehacer literario: la Revista de Cayo Hueso.

Al igual que otros periódicos y revistas en Cayo Hueso, la Revista de Cayo Hueso se fundó durante la guerra de independencia. El primer número de la Revista de Cayo Hueso (19 de mayo de 1897) salió en un momento de trastorno y escándalo. Para entonces, el programa de reconcentración del general-gobernador español en Cuba, Valeriano Weyler, cuyas tácticas crueles le valieron el apodo “El Carnicero,” estaba en pleno funcionamiento en todos los grandes centros de población en la isla (Tone 193). Con el fin de evitar que apoyaran a las fuerzas revolucionarias, cientos de miles de cubanos, no importa si aliados al movimiento independentista o no, fueron reconcentrados en las ciudades, donde miles de ellos murieron de inanición y enfermedad. Esa coyuntura atroz sirve para contextualizar la aparición de la Revista de Cayo Hueso como un foro de denuncia y solidaridad.

Desde el principio, la Revista de Cayo Hueso se declaró estrechamente ligada a la causa independentista cubana. Ese compromiso político lo compartió con otras publicaciones cubanas de Cayo Hueso de los 1890s, a saber, El Intransigente (fundado en 1895) y El Vigía (fundado en 1897), ambos órganos de la clase trabajadora, asociada principalmente a la industria tabaquera. A pesar de su apoyo a la independencia cubana, la Revista de Cayo Hueso difiere de los periódicos ya referidos. En tanto que éstos manifestaron su sospecha y temor ante la posibilidad de que los Estados Unidos interviniera en Cuba, aquélla resultó, por el contrario, uno de los órganos latinoamericanos que más elogió a los Estados Unidos. Este fue también el caso de la revista neoyorkina Las Tres Américas (1893-1896), editada por el venezolano Nicanor Bolet Peraza.(3) Aunque la Revista de Cayo Hueso nació y se coordinó en la calle Duval, el editor tipográfico fue Sotero Figueroa, ubicado en 284 Pearl Street, entre Wall Street y la Puente de Brooklyn, cerca de la oficina de José Martí.

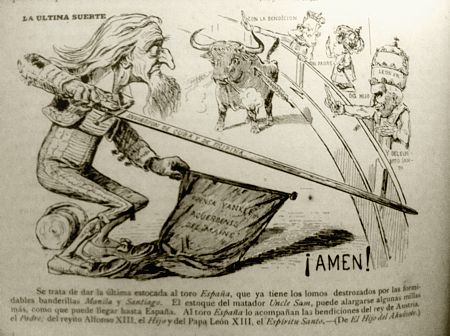

Desde luego, la Revista de Cayo Hueso dedicó su primer número a Martí, el poeta-patriota que sólo dos años antes había muerto en Cuba, en el campo de batalla. Los primeros dos números de la revista subrayan la síntesis geopolítica e ideológica en marcha en aquel momento. Así, mientras evoca al Martí revolucionario en el primer número, en el segundo elogia la revolución de independencia estadounidense de 1776. En la portada del segundo número de la revista, el cual salió en la fecha simbólica del día de la independencia estadounidense, el escritor cubano Diego V. Tejera escribe un llamamiento titulado “El 4 de julio.” Tejera, uno de los propagandistas revolucionarios más notables durante las guerras de independencia, hace empalmar el proyecto independentista cubano con el de la independencia de los Estados Unidos: “Vaya, pues, la débil voz cubana a unirse al concierto magnífico que hoy levanta esta Nación extraordinaria al hombre extraordinario que la creó” (2).(4) La actitud pro-estadounidense, patente desde el principio, ganó fuerza a medida que avanzaba lo que en Cuba llamaban la Guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898. Por ejemplo, en vísperas de las últimas etapas de la Guerra, en la Revista de Cayo Hueso aparece una caricatura titulada “La última suerte.” Reproducida de la revista mexicana El Hijo del Ahuizote,(5) el dibujo (incluido arriba) muestra al Tío Sam como el torero que está a punto de darle la última estocada al toro (España). Según el texto que acompaña la caricatura, el toro España está a punto de rendirse “ya que tiene los lomos destrozados por las formidables banderillas Manila y Santiago.”(6) Como puede verse, el toro España está apoyado por una santa trinidad: el padre (el rey de Austria Franz Joseph I), el hijo (el reyito Alfonso XIII de Borbón) y el espíritu santo (Papa León XIII). Ese reparto, compuesto de personajes y personificaciones nada sutiles, es eclipsado por otro detalle del dibujo. Se trata justo del objeto de más realce en la caricatura, la espada del héroe, del Tío Sam, la cual simboliza la creciente extensión de la intervención norteamericana por el hemisferio. Desde luego, la Revista de Cayo Hueso celebra ese hecho.

Desde luego, la Revista de Cayo Hueso dedicó su primer número a Martí, el poeta-patriota que sólo dos años antes había muerto en Cuba, en el campo de batalla. Los primeros dos números de la revista subrayan la síntesis geopolítica e ideológica en marcha en aquel momento. Así, mientras evoca al Martí revolucionario en el primer número, en el segundo elogia la revolución de independencia estadounidense de 1776. En la portada del segundo número de la revista, el cual salió en la fecha simbólica del día de la independencia estadounidense, el escritor cubano Diego V. Tejera escribe un llamamiento titulado “El 4 de julio.” Tejera, uno de los propagandistas revolucionarios más notables durante las guerras de independencia, hace empalmar el proyecto independentista cubano con el de la independencia de los Estados Unidos: “Vaya, pues, la débil voz cubana a unirse al concierto magnífico que hoy levanta esta Nación extraordinaria al hombre extraordinario que la creó” (2).(4) La actitud pro-estadounidense, patente desde el principio, ganó fuerza a medida que avanzaba lo que en Cuba llamaban la Guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898. Por ejemplo, en vísperas de las últimas etapas de la Guerra, en la Revista de Cayo Hueso aparece una caricatura titulada “La última suerte.” Reproducida de la revista mexicana El Hijo del Ahuizote,(5) el dibujo (incluido arriba) muestra al Tío Sam como el torero que está a punto de darle la última estocada al toro (España). Según el texto que acompaña la caricatura, el toro España está a punto de rendirse “ya que tiene los lomos destrozados por las formidables banderillas Manila y Santiago.”(6) Como puede verse, el toro España está apoyado por una santa trinidad: el padre (el rey de Austria Franz Joseph I), el hijo (el reyito Alfonso XIII de Borbón) y el espíritu santo (Papa León XIII). Ese reparto, compuesto de personajes y personificaciones nada sutiles, es eclipsado por otro detalle del dibujo. Se trata justo del objeto de más realce en la caricatura, la espada del héroe, del Tío Sam, la cual simboliza la creciente extensión de la intervención norteamericana por el hemisferio. Desde luego, la Revista de Cayo Hueso celebra ese hecho.

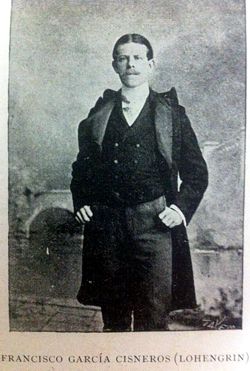

Otra faceta que distingue a la Revista de Cayo Hueso tiene que ver con el modernismo literario. Aunque el contenido patriótico ligado al proceso emancipador de los cubanos monopoliza las páginas de todas las publicaciones cayohueseras de fin de siglo, la Revista de Cayo Hueso, como bien nota Araceli Tinajero en su estudio sobre el lector de tabaquería, tiene un componente literario muy fuerte (64). Entre sus colaboradores hubo simpatizadores y modernistas cubanos en Cayo Hueso, como los hermanos Federico y Carlos Pío Uhrbach (éste último murió en campo de batalla), y las hermanas poetas Dulce María y Juana Borrero. La Revista de Cayo Hueso contó también con la participación de otros modernistas cubanos en el exilio, como es el caso con Bonifacio Byrne, que residía en Tampa, así como el del joven de veinte años de edad recién radicado en Nueva York, Francisco García Cisneros.

patriótico ligado al proceso emancipador de los cubanos monopoliza las páginas de todas las publicaciones cayohueseras de fin de siglo, la Revista de Cayo Hueso, como bien nota Araceli Tinajero en su estudio sobre el lector de tabaquería, tiene un componente literario muy fuerte (64). Entre sus colaboradores hubo simpatizadores y modernistas cubanos en Cayo Hueso, como los hermanos Federico y Carlos Pío Uhrbach (éste último murió en campo de batalla), y las hermanas poetas Dulce María y Juana Borrero. La Revista de Cayo Hueso contó también con la participación de otros modernistas cubanos en el exilio, como es el caso con Bonifacio Byrne, que residía en Tampa, así como el del joven de veinte años de edad recién radicado en Nueva York, Francisco García Cisneros.

Esos son los años en que el modernismo cubano se siente fuertemente desafiado. En una carta dirigida a Rubén Darío, y fechada el 16 de marzo de 1895, García Cisneros comenta que “la escuela que Casal implantó aquí, …hoy tiene pocos prosélitos.” También afirma que “[h]oy es muy reducido el grupo de los que aman el Arte por el Arte,” y pasa lista al íntimo círculo del modernismo cubano: Tejera, Hernández Miyares, Valdivia, Horta, los Uhrbach, Byrne, Juanita Borrero y Raoul Cay, todos en el exilio en aquel momento. Y, claro, reconoce la ausencia más sentida y dolorosa, la de Casal, quien había muerto dos años antes. Es más, García Cisneros reprocha a Darío, haciéndose eco de la queja que supuestamente les habría escuchado a los admiradores cubanos del bardo nicaragüense: “Enrique Hernández y Valdivia se quejan de U: ¡ha olvidado a estos pobres y oprimidos cubanos que luchan en vano por erguirse libres!” Vale tener en cuenta que el mismo García Cisneros se marcharía a Nueva York poco tiempo después de escribirle a Darío. De manera que hubo un período durante las luchas independentistas en que todos los mayores representantes del modernismo en Cuba, o habían muerto, o vivían fuera del país. En este sentido, no se puede hablar del temprano modernismo cubano sin tomar en cuenta el exilio político de sus escritores.

Contra la tendencia a ver el modernismo como un arte alejado de la realidad sociopolítica que los modernistas supuestamente esquivaban por medio de la literatura y la poesía, aquí puntualizo que la afiliación modernista no significó en lo absoluto la indiferencia al entorno sociopolítico. Como subrayo en este artículo, el modernismo cubano tuvo un carácter revolucionario y nacionalista, el cual se patentizó en la crítica literaria. Por tanto, me centro en la interseccionalidad entre la crítica literaria modernista y el involucramiento político para precisar cómo aquélla funciona como un mecanismo anticolonialista. Ahora bien, reconozco que mi enfoque en torno al concepto de lo político quizá parecerá restrictivo, ya que da la impresión de que existen parámetros fijos dentro los cuales se privilegian ciertos fenómenos (luchas independentistas, nacionalismo) y se excluyen otros (arte, sexualidad). No pretendo proliferar ese gesto en las páginas que siguen. Al mismo tiempo, creo que es útil situar los textos que analizaré dentro de los mismos parámetros empleados para negarle al modernismo su protagonismo político, porque, como será evidente más adelante, demuestro que el modernismo, además de enriquecer el concepto de lo político mediante métodos y enfoques alternativos, también entablaba y desafiaba la definición de lo político de acuerdo con las mismas normas promovidas para descalificarlo.

Las noventa millas que separan las dos islas protegían la Revista de Cayo Hueso de las represalias que podían traerle expresar opiniones negativas contra el poder español en Cuba. Salvador Bueno señala que hasta las revistas más modernistas, y por tanto supuestamente indiferentes a la política, como La Habana Elegante, a veces chocaron con la censura colonial (19). Incluso el mayor representate del modernismo cubano, Julián del Casal, sufrió las consecuencias de esa censura por ridiculizar al Capitán General Sabás Marín en una crónica, y esto le costó perder el modesto empleo que tenía.(7) Así que cuando Enrique José Varona se sirvió de opiniones antidecadentistas para marginalizar a Casal del entorno sociopolítico cubano – gesto que otros lectores de la poesía y de la persona de Casal reciclarían (Montero 49-51) –, no tomó en cuenta que el poeta cubano ya había experimentado personalmente los efectos del colonialismo.(8) Es decir, Casal usó la crónica como herramienta de crítica y resistencia nacionalista. Como sagazmente apuntan Oscar Montero (44-45) y Francisco Morán (Julián del Casal 36), las lecturas en torno a Casal como apático ante la situación sociopolítica se derivan de lecturas muy selectivas, suposiciones o agendas descalificadoras por parte de “auténticos” patriotas. Algo semejante ha pasado también con los contemporáneos modernistas de Casal en Cuba y en los Estados Unidos.

Se dedican las páginas que siguen al estudio de diversas manifestaciones anticolonialistas de uno de los discípulos de Casal, un joven modernista hoy día virtualmente olvidado: Francisco García Cisneros. Nacido en 1877 en Santiago de Cuba, García Cisneros fue un cronista muy activo a lo largo de su vida, tanto en La Habana como en los Estados Unidos, Europa y muchos otros países. Aunque la crítica suele hacer caso omiso de García Cisneros, debe recordarse que fue uno de los críticos literarios y cronistas de mayor importancia en Cuba desde finales del siglo diecinueve hasta después de la Primera Guerra Mundial. Todos sus escritos, que fueron centenares, los publicó en una variedad de revistas literarias en toda la América Latina, así como en los Estados Unidos y Europa. En contraste con el desconocimiento actual de su obra, los lectores latinoamericanos de la época reconocieron a García Cisneros como una autoridad de cuestiones artísticas, literarias y culturales.

Los poquísimos estudios que se refieren a García Cisneros lo mencionan brevemente y suelen considerarlo un dandy, adinerado e incluso aristocrático, ya que en Nueva York, como dice Pedro Henríquez Ureña, “exhumó un título de Conde que existía en su antigua familia” (Memorias 79).(9) Al trasladarse a Nueva York, ahora con una identidad de noble recién fabricado (Count François G. de Cisneros), se casó muy pronto con la famosa cantante de ópera, Eleonora Broadfoot en 1900. Entonces, se mudaron a Europa, donde Eleonora se hizo famosa, y luego viajaron alrededor del mundo, siempre en primera clase, durante los subsiguientes quince años. No cabe duda de que la pareja artística vivió lujosamente, navegando cómodamente los círculos elitistas a ambos lados del Atlántico. Por tanto, vivieron lejos del trastorno político en Cuba de las primeras décadas de la República. A pesar de su reputación de privilegiado, resforzada por el hecho de que salió para Nueva York al iniciarse la guerra de independencia, García Cisneros no fue del todo ajeno a la situación política en Cuba. Es cierto que, como uno de los escritores más activos y de más larga vida del modernismo, y como joven que subió rápidamente la escalera social neoyorkina y europea, prefirió comentar, por medio de un lenguaje y un estilo sumamente elaborados, los refinamientos del gran arte mundial. Sin embargo, sus crónicas y cartas de juventud revelan una preocupación altamente nacionalista e independentista, centrada en el anticolonialismo.

Existen varios estudios útiles que nos ayudan a contexualizar la crónica como género literario de la modernidad que admite varios registros literarios en un mismo espacio textual. Por ejemplo, Julio Ramos recalca la heterogeneidad formal y temática de la crónica (xli). Algo parecido asevera Susana Rotker, para quien la crónica es un “género mixto” (17). Como comentan Ramos y Rotker en sus respectivos estudios, la crónica modernista es un género que sintetiza una variedad de prácticas discursivas. Aunque la simultaneidad discursiva que la crítica tiende a enfatizar gira en torno a la interseccionalidad de la poesía y la prosa, en este artículo me gustaría extender la idea de confluencia a lo que el historiador literario Salvador Bueno etiqueta como la “crónica mundana,” es decir, las crónicas sobre la alta sociedad habanera de fin de siglo (18). Lo que distingue la crónica mundana de otras crónicas es que aquélla, tanto formal como temáticamente, o parece frívola, o suele respaldar la hegemonía de la élite y del Estado. Son numerosas las crónicas mundanas en las revistas de la modernidad latinoamericana, como se puede observar en las páginas de La Habana Elegante, El Fígaro, Social, por mencionar sólo algunos ejemplos destacados del periodismo literario modernista cubano. En la crónica mundana se perfilan noticias locales e internacionales de modas, teatro, arte, literatura y personas distinguidas. Por lo general, la crónica mundana elude todo tema político y parece preocuparse por mantener el status quo. Aún así, pretendo señalar aquí que a veces dentro de esos espacios privilegiados se vislumbran gestos de crítica y de resistencia que problematizan, sin anularlo por completo, el carácter elitista de la crónica social. Para demostrarlo, examinaré varios textos publicados en Cuba y América y en la Revista de Cayo Hueso en 1897 y 1898.

Si bien la crónica mundana constituye una estética mayormente esquivadora de las realidades geopolíticas, en ciertos momentos fue utilizada como instrumento denunciador de las políticas de la misma élite que constituía su público lector. Tal es el caso de una crónica escrita por García Cisneros y publicada en Cuba y América el primero de abril de 1897, “Crónica para la Sra. América Goicouría de Farrés.”(10) Bajo el seudónimo Lohengrin, el caballero del cisne de la ópera de Wagner, García Cisneros, quien se autodenomina “un galardón inmarcesible,” da noticia de sus amigos escritores, los “delicados cronistas habaneros” dispersos por las luchas independentistas: Federico Uhrbach radicado en Cayo Hueso, su hermano, Carlos Pío, inmerso en campo de batalla en Cuba, Mario García Kolhy en México (15). En los escritos de García Cisneros no existe una dialéctica entre revolución política y la delicadeza artística del modernismo. En varios momentos el cubano retoma los términos y los tropos que los críticos del modernismo usaban para deslegitimar el arte moderno y los resemantiza políticamente. Así, el escritor cubano, por medio de la crónica, presta sus delicadezas estilísticas al empeño revolucionario. En fin, García Cisneros conceptualiza la crónica modernista no sólo como una estética renovadora y moderna, sino también como una estética con compromisos políticos.

Si bien la crónica mundana constituye una estética mayormente esquivadora de las realidades geopolíticas, en ciertos momentos fue utilizada como instrumento denunciador de las políticas de la misma élite que constituía su público lector. Tal es el caso de una crónica escrita por García Cisneros y publicada en Cuba y América el primero de abril de 1897, “Crónica para la Sra. América Goicouría de Farrés.”(10) Bajo el seudónimo Lohengrin, el caballero del cisne de la ópera de Wagner, García Cisneros, quien se autodenomina “un galardón inmarcesible,” da noticia de sus amigos escritores, los “delicados cronistas habaneros” dispersos por las luchas independentistas: Federico Uhrbach radicado en Cayo Hueso, su hermano, Carlos Pío, inmerso en campo de batalla en Cuba, Mario García Kolhy en México (15). En los escritos de García Cisneros no existe una dialéctica entre revolución política y la delicadeza artística del modernismo. En varios momentos el cubano retoma los términos y los tropos que los críticos del modernismo usaban para deslegitimar el arte moderno y los resemantiza políticamente. Así, el escritor cubano, por medio de la crónica, presta sus delicadezas estilísticas al empeño revolucionario. En fin, García Cisneros conceptualiza la crónica modernista no sólo como una estética renovadora y moderna, sino también como una estética con compromisos políticos.

Debe entenderse que la crónica como género revolucionario (u opositor) no omite la idealización de la vida aristocrática. No obstante, la crónica, a juicio de García Cisneros, debe también oponerse al colonialismo español en Cuba, pero no a la clase dirigente de Cuba, es decir, a la élite cubana. Es por eso que García Cisneros critica de una manera demoledora a Enrique Fontanills (1871-1932), uno de los cronistas más prolíficos de la temprana República, por apoyar a la Colonia Española en Cuba en sus crónicas.(11) Aunque reconocido como “el gran cronista mundano de la época,” según Alejo Carpentier, quien participaba en la revista Social con Fontanills, lo que más se asociaba a la persona de Fontanills fue su cuerpo (152). La obesidad de Fontanills fue un tema corriente en la sociedad habanera. Por ejemplo, el novelista español Eduardo Zamacois, nacido en Cuba, no dejaba de fascinarse por la “crasitud” de Fontanills. En un artículo publicado en la revista española Nuevo Mundo, Zamacois encomia la obesidad de Fontanills como amena, juguetona y de alguna manera noble. Junto a dos retratos de Fontanills, uno de ellos (incluido al lado) producto del dibujante cubano Conrado Massaguer, Zamacois describe al cronista cubano como la máxima autoridad de cuestiones estilísticas para la élite habanera. Al mismo tiempo, el cuerpo de Fontanills domina el texto, como se nota en la última oración del artículo: “Es el único hombre gordo en quien…la grasa parece arder y transmutarse maravillosamente en espiritualidad.” En tanto que la lectura que hace Zamacois en 1921 considera la obesidad de Fontanills un atributo merecedor de alabanzas, o por lo menos una faceta graciosa e inocua, un cubano exiliado en plena guerra en 1897 interpreta la figura de Fontanills de una forma muy diferente.

sociedad habanera. Por ejemplo, el novelista español Eduardo Zamacois, nacido en Cuba, no dejaba de fascinarse por la “crasitud” de Fontanills. En un artículo publicado en la revista española Nuevo Mundo, Zamacois encomia la obesidad de Fontanills como amena, juguetona y de alguna manera noble. Junto a dos retratos de Fontanills, uno de ellos (incluido al lado) producto del dibujante cubano Conrado Massaguer, Zamacois describe al cronista cubano como la máxima autoridad de cuestiones estilísticas para la élite habanera. Al mismo tiempo, el cuerpo de Fontanills domina el texto, como se nota en la última oración del artículo: “Es el único hombre gordo en quien…la grasa parece arder y transmutarse maravillosamente en espiritualidad.” En tanto que la lectura que hace Zamacois en 1921 considera la obesidad de Fontanills un atributo merecedor de alabanzas, o por lo menos una faceta graciosa e inocua, un cubano exiliado en plena guerra en 1897 interpreta la figura de Fontanills de una forma muy diferente.

En su crónica publicada en Cuba y América, García Cisneros lee la obesidad de Fontanills como representativa de los tremendos beneficios que éste ha sacado de la explotación cubana por los poderes imperiales. Como banquero Fontanills se enriqueció bajo el sistema económico operante durante la colonia española en la isla, como verifica Alejo Carpentier: “La gente como Fontanills,…eran gente que ganaban cantidades astronómicas de dinero publicando fotos de Fulano el día de su santo: cincuenta pesos; la novia el día de su boda: cien pesos; el ramo de la novia del jardín El Milagro: cincuenta pesos. No pagaban nieve, no pagaban café, no pagaban cabaret, no pagaban alquiler, no pagaban al sastre, no pagaban nada, y recibían cheques todo el día” (108). Entonces, no es un azar que Fontanills ensalzara a la élite española en Cuba en sus crónicas.

La lectura que ofrece García Cisneros de la “crasa figura” de Fontanills representa para el modernista cubano la manifestación física de la cobardía. Fontanills, “el que murió moralmente para su Patria” (García Cisneros, “Crónica” 15), se lee en la crónica de García Cisneros no como una figura marginada, como el joven cubano exiliado en Nueva York, sino como un traidor que activamente marginaliza a sus compatriotas al mismo tiempo en que ellos están involucrados en activas campañas independentistas. En vez de apoyar los esfuerzos que pretenden derrocar el sistema político y económico que han sido tan favorables a Fontanills, el interés principal de éste gira en torno a maximar sus ganancias y mantener su rango social: “servil y estúpido, sigue aceptando almuerzos en el Louvre de los pedantes tenientes de caballería, y paseando su crasa figura en compañía de impostores y miserables corresponsales madrileños; mas, nadie se habrá sorprendido del que en la paz no alardeaba de patriota, y en guerra elogia desde las repugnantes páginas de El Fígaro a las cursis y burguesas Generalas Españolas” (15).(12) Aquí conviene decir que el antagonismo de García Cisneros por Fontanills tiene aspectos contradictorios. Por ejemplo, resulta curiosa la crítica que hace García Cisneros con respecto a la participación de Fontanills en El Fígaro, ya que entre 1906 y 1923 García Cisneros publicó más de cien textos (crónicas, crítica literaria y cuentos) en El Fígaro.

La crónica de Casal señalada anteriormente aparece de nuevo en la crítica que hace García Cisneros de Fontanills. En tanto que Casal había criticado las autoridades coloniales, Fontanills, según el exiliado cubano, las apoya por medio de sus crónicas elogiadoras. De hecho, la figura de Casal ayuda a contextualizar el antagonismo de García Cisneros por Fontanills. Para los modernistas cubanos, Casal era la encarnación del modernismo. Los jóvenes modernistas elogiaban las facetas decadentistas de su persona y su obra, así alejándose de los juicios negativos de críticos de otra generación. Como he señalado en otra parte, desde Nueva York García Cisneros se esforzó mucho por valorar la reputación decadentista de Casal después de su muerte (“Julián del Casal en Las Tres Américas”). Esa postura puede interpretarse como motivo de animosidad que existía entre García Cisneros y Fontanills. Como ha resaltado recientemente Arnaldo Cruz Malavé, Fontanills reproduce la misma retórica diagnóstica en torno a la personalidad de Casal tan corrientemente apropiada por los críticos del poeta modernista.(13) En un artículo publicado en La Habana Elegante en 1893 (número de homenaje a Casal), Fontanills cuenta una anécdota sobre el día en que vio en el cuarto de Casal “un ejemplar de la Imitación de Cristo, la obra que ha rehabilitado tantos espíritus desesperados…y fue el mejor consejero que en sus largas soledades tuvo el joven que ha ido a dormir para siempre” (218). Lo articulado ejemplifica los múltiples esfuerzos por ‘redimir’ al Casal decadentista por medio de insinuar que de alguna manera la religión lo absolvió de sus ‘males psicológicos’.(14)

Merece tenerse en cuenta que existen razones tanto profesionales como personales por las que García Cisneros atacaría a Fontanills. La principal no es difícil de explicar, pues ambos cronistas competían en el mismo mercado periodístico. Asimismo, ambos escribían crónicas de la alta sociedad, mayormente reseñas de teatro y otros eventos de gala. Es decir, navegaban el mismo mundo pequeño, el de la élite habanera. Cuando el escritor yucateco Antonio Mediz Bolio, exiliado en Cuba a causa de la usurpación huertista en 1913, afirma años más tarde en 1916 que Fontanills “corta todos los días delicadamente una pluma de cisne y escribe con ella, mojada en miel, madrigales de crónica galante que encantan a las damas, y gentiles cortesanías que ufanan a los caballeros” (114), pudo haber estado refiriéndose asimismo a García Cisneros.(15) O sea, ambos cronistas compartían el mismo público lector, la alta sociedad habanera de fin de siglo. No es aventurado suponer que para un joven modernista como García Cisneros, la idea de imaginarse a la zaga de Fontanills, en cualquier aspecto, sea literario o de apariencia física, le hubiera indignado.

El análisis precedente ha pretendido elucidar que la antipatía de García Cisneros por Fontanills está animada por motivos literarios, profesionales y personales. E incluso demuestra que los discursos anticolonialistas entraban claramente al espacio privilegiado de la crónica mundana, organizados por la retórica en torno al hispanismo, la semantización del cuerpo y los desacuerdos en cuanto al decadentismo. Como ya se dijo, todo eso pone en entredicho la reputación que generalmente se tiene de García Cisneros como un esteta exagerado y apático en cuestiones políticas. De hecho, y como se registrará en los párrafos que quedan, García Cisneros denunció el colonialismo español en Cuba en varias ocasiones en la Revista de Cayo Hueso durante la cumbre de la guerra de independencia.

En noviembre de 1897, García Cisneros publica dos textos de tono anticolonialista en la Revista de Cayo Hueso. El primero lamenta el aniversario del fusilamiento de ocho estudiantes cubanos de medicina por las autoridades coloniales durante la Guerra de los Diez Años en 1871. No es difícil percibir la acritud y la acusación anticolonialista en ese texto: “Peregrinaciones irán a ofrendar con palmas el trémulo donde descansan sus huesos, y mientras suba al cielo la plegaria, gloriosa flor de salvación, quedará en el fondo de la generosa y noble alma cubana, un sedimiento de rencor para el español vicioso y sanguinario que condensó la Hispania con el degradante y cobarde uniforme de voluntario” (“Para una tumba” 8). En el segundo texto publicado en la Revista de Cayo Hueso, “A propósito de una oda,” el cubano entabla la cuestión colonialista con un poeta peruano llamado Teobaldo Elías Corpancho (1852-1930) por medio de la crítica literaria.

En noviembre de 1897, García Cisneros publica dos textos de tono anticolonialista en la Revista de Cayo Hueso. El primero lamenta el aniversario del fusilamiento de ocho estudiantes cubanos de medicina por las autoridades coloniales durante la Guerra de los Diez Años en 1871. No es difícil percibir la acritud y la acusación anticolonialista en ese texto: “Peregrinaciones irán a ofrendar con palmas el trémulo donde descansan sus huesos, y mientras suba al cielo la plegaria, gloriosa flor de salvación, quedará en el fondo de la generosa y noble alma cubana, un sedimiento de rencor para el español vicioso y sanguinario que condensó la Hispania con el degradante y cobarde uniforme de voluntario” (“Para una tumba” 8). En el segundo texto publicado en la Revista de Cayo Hueso, “A propósito de una oda,” el cubano entabla la cuestión colonialista con un poeta peruano llamado Teobaldo Elías Corpancho (1852-1930) por medio de la crítica literaria.

Desde Nueva York, García Cisneros reseña Canto a España (1897), el poema de Corpancho recién publicado en Lima. El inicio de la reseña engendra una serie de dicotomías sugerentes:

Teobaldo Elías Corpancho, romancero peruano, de la vieja tierra donde se decidió la suerte de la América libre, donde el fanático Bolívar, el exquisito caballero de la gloria, y el gallardo San Martín, el aristocrático doncel del triunfo se dieron el abrazo de unión de razas y confraternidad de pueblo, acaba de publicar unas vigorosas octavas reales ensalzando épicos valores y galanterías de fijosdalgos españoles, proclamando a Iberia como la nación que da civilización e ideas a los pueblos de su conquista, y que como una nueva Atenas esparce hoy por el mundo los rayos de una arte depurado y de una gallarda gentileza. (23)

El contrapunteo aquí es revelador por las asociaciones que establece. A Corpancho se le identifica peyorativamente con una poesía española tradicional. Corpancho, el “romancero peruano,” lejos de posicionarse como proponente de proyectos anticolonialistas, se alía con la épica laudatoria de la conquista ibérica de la América Latina de siglos pasados. Entonces, el modernismo se vincula al anticolonialismo, ya que los términos que identifican a los héroes de las luchas independentistas llevan connotaciones retóricas frecuentemente manejadas por los modernistas. Las palabras descriptivas de García Cisneros apoyan esa idea: en el imaginario modernista Bolívar se vuelve un “exquisito caballero,” y San Martín un “aristocrático doncel” (23).

El intento de asociar a Corpancho con la idealización de la empresa colonialista española en la América Latina es una constante en la reseña de García Cisneros, como se evidencia en la siguiente cita: “Soñador enamorado de viejas leyendas nocivas las más de los cerebros de los cancioneros, o masilladas y exageradas por los mentirosos cronistas, el señor Corpancho cae en ridículo, al celebrar a España, de la cual solo pueden esperar los mismos americanos que la ensalzan, desprecios y ultrajes” (23). Análogamente a sus críticas en torno a la figura de Fontanills, García Cisneros acusa a Corpancho de haber traicionado a la unidad latinoamericana cuando elogia a España sin mencionar los esfuerzos que los cubanos se están desplegando por la libertad (24). Para el cubano, la presentación idealizadora de las hazañas del conquistador español en las Américas resulta particularmente ofensiva porque “[los españoles] asesinan y despedazan con la cobardía de un vándalo y la hipocresía de un fenicio al heróico pueblo de Cuba, el último pedazo de tierra americana aún esclava que lucha eternamente sola, mientras sus hermanos de raza se enriquecen cantando salmos a la España” (24).

Luego, el cubano traza una genealogía entre el espíritu de conquista en la época colonial y las numerosas dictaduras en países latinoamericanos para argumentar que el país de Corpancho, aunque éste no se dé cuenta, sufre las consecuencias devastadoras de las hazañas que se celebran en su poema:

¿Qué cree usted, señor Corpancho, usted que en sus aceradas estrofas inciensa y bendice al español que descubrió y colonizó su tierra de hombres valientes? ¿No está usted palpando aún los resultados, los vicios de dominación heredados en el gobierno de Dictador en que se constituye cada Presidente de República? ¿No ve usted su país en manos de un patrido retrógrado, caquéxico, manejado por clérigos incapaces de dejar paso á una idea?(16) Pues esa es culpa del conquistador. (24)

La influencia española en las Américas, entonces, no se restringe al pasado. No puede verse como un pasado que se ha transcendido. Por el contrario, el pasado colonial, y las estructuras que impuso, siguen permeando de manera tangible las realidades actuales de todos los países del continente, y especialmente las de las últimas colonias españolas en el Caribe.

Todo eso explica las motivaciones por la lectura deconstruccionista que hace el cubano del poema de Corpancho. Para socavar todos los puntos cardinales del elogio a lo español, esa lectura derrumba a todos los personajes propuestos como virtuosos o heroicos por el peruano. Esos motivos de encomio (figuras sagradas como el Cid y el conquistador Francisco Pizarro), son retorcidos por el cubano para invertir la idea del excepcionalismo español que se emerge del poema.(17) Para echar leña al fuego, el cubano subvierte la imagen del imperio poderoso cuando pasa lista a las derrotas que ha sufrido tanto en las naciones latinoamericanas independizadas en el siglo XIX como en Europa a lo largo de la historia.

Además de críticas de carácter histórico, García Cisneros también se aprovecha de la crítica literaria para quitar el brillo al excepcionalismo español resforzado por Corpancho. Cuando exige que el poeta peruano no les hable a los cubanos de cuán “divina” es la poesía española, García Cisneros explica que:

jamás ha tenido España el honor de presentar al mundo de las letras, un poeta propiamente ibero; Calderón, Lope, Espronceda, Bécquer son remedos, parodias más o menos bien hechas de Shakespeare, Molière, Byron, Heine, plagiadores en la antigüedad con Moratín, plagiadores en nuestros días con la Pardo Bazán y Campoamor, no tienen en sus cerebros degenerados la idea sublime de un arte delicado, y por eso las planas de sus periódicos se llenan con los hipos y cabriolas de Aza, Taboada, Beyan, payasos de la literatura sin la irónica mueca de Swift, ni la gracia sardónica de Rabelais; ríen, pero no con la gracia exquisita de Boccaccio, Balzac y Beaumarchais que mueve a risa franca y jovial; sino con la carcajada idiota y grosera del comandante retirado y la patrona de casa de huéspedes. (24)

El ataque a figuras sagradas de la literatura española, igualmente acerbo como otras partes de la reseña, se lee como un método subversivo por medio del cual la voz del crítico literario cobra autoridad. Y en esa voz se perfila la postura modernista: a diferencia del “arte delicado,” a la literatura española le falta “la gracia exquisita,” o sea la nueva sensibilidad que representa la estética modernista. No debemos olvidar tampoco que la reseña se escribió en un momento cumbre del modernismo en el continente latinoamericano. De ahí que sea llamativo que García Cisneros se sirva de la retórica de la degeneración tan comúnmente apropiada por los críticos del modernismo, para volverla al revés. Así, los ‘degenerados’ ya no son los escritores que exploran nuevos caminos artísticos, sino aquellos que los desprecian.

Y no debe pasar desapercibida la valoración de las literaturas francesa y británica, pues recalca la llamada “leyenda negra” de España tan promovida por Francia e Inglaterra. O dicho de otro modo, ese guiño internacionalista cumple una función legitimizadora que hace que España parezca el imperio desmoronado cuya relevancia global se ve disminuida. Por consiguiente, el cubano interpreta el acto imitativo (la regurgitación del romancero español que hace Corpancho) como síntoma de una mentalidad colonizada, de un intelecto limitado que se niega a ver más allá de lo heredado y de lo impuesto. Asimismo, es indicio de una cosmovisión restringida que no se conceptualiza de acuerdo con un paradigma latinoamericanista. La ironía de esa coyuntura, desde la perspectiva de García Cisneros, reside en que Corpancho promueve esa actitud en el mismo momento en que las luchas por la autonomía política (en Cuba y Puerto Rico) y el logro de la autoctonía literaria (el modernismo) existen simultáneamente.

A esta luz se ve con más claridad que se trata de invalidar varios aspectos centrales del poema de Corpancho. Sobre todo, el crítico cubano destripa las idealizaciones del poder militar de España, sus reverenciadas figuras históricas, así como sus hitos literarios para socavar la mitología del imperio español como cuna de civilización, arte e ideas, como lo había indicado el peruano en su poema. Por ende, la desmitificación de España también tiene el objetivo de ridiculizar a Corpancho por medio de contraponer su adoración a la conquista española a las denuncias articuladas por los cubanos:

Siga el señor Teobaldo Elías Corpancho soñando con la Madre Patria, con el famoso León de Castilla, implorando aún una sombra bajo su bandera,…que si mañana ha de haber un poeta cubano que alze su canto a España, será para maldecir su recuerdo y odiar cada vez más al tenebroso pabellón rojo y gualda, sudario y hopa, encubridor de crímenes horrendos cometidos en América, entre los fríos murallones de la Inquisición de Cartagena de las Indias y en los campos siempre verdes de Cuba. (24)

Como es fácil notar, la crítica dirigida al poeta peruano y su Canto a España no se anda por las ramas. La acritud es palpable. Y debido a las redes de comunicación facilitadas por el envío internacional de periódicos y revistas literarias entre intelectuales latinoamericanos, provocó una respuesta directa del poeta peruano. Unas semanas después de la reseña del cubano, éste recibe una carta de Corpancho, y decide publicarla y comentarla en la Revista de Cayo Hueso en febrero de 1898:

Señor de mi distinguida consideración: He leído, con la atención que merece toda producción suya, la interesante carta que se ha dignado V. escribir a la señora Mercedes C. de Carbonera; y que ésta ha publicado en el mismo periódico que hoy me sirve de vehículo para dirigirme a V. a quien siempre ha apreciado y distinguido.

Lamento vivamente que la lectura de mi Canto a España, haya producido en su ánimo inquietante zozobra, por el alcance equivocado que le ha concedido V. a mi composición poética.

Si no fuera V. una personalidad literaria, no me detentendría a hacerle la génesis de ella, ni tratara tampoco de dulcificar la amarga decepción de su espíritu. Mi Canto a España fue escrito ahora cinco años con motivo del Centernario del descubrimiento de América; y cuando todavía la paz reinaba en la bella patria de V. Motivos extraños a mi voluntad, impidieron entonces la publicación de mi composición que permaneció inédita entre otras muchas que conservo en cartera reservada.

Ahora, señor Cisneros, permítame V. que le recuerde que España, fué, es y será siempre la nación de tradiciones más gloriosas, ideales más excelsos, y sacrificios más heroicos que registra la historia de todos los tiempos; y que al cantarla, lo he hecho rindiéndole el debido homenaje a la verdad histórica; y de ninguna manera inspirándome en la fantasía de los romanceros.

Procure V. refrenar, señor Cisneros, su herida susceptibilidad, y creer que siento hondamente haber lastimado con mis rudos acentos su exquisita delicadeza.

Al través de los mares, saluda a V. y queda enteramente a sus órdenes, su entusiasta admirador,

Teobaldo Elías Corpancho

Esta carta de Corpancho llama la atención por varios motivos. En primer lugar, nos permite entrever cómo funcionaban las redes comunicativas entre literatos latinoamericanos de diversas geografías de fin de siglo. O sea, el contacto internacional se realizaba por medio de una confluencia de correspondencia personal y crítica literaria, ambas publicadas en periódicos y revistas con un público lector muy amplio. También es notable el intento que hace Corpancho por restarle importancia a su propio texto. Según él, fue escrito en otra época (1892), pero esa aseveración no explica porqué lo leyó en público cinco años más tarde. Por otro lado, Corpancho rehúsa retirar los homenajes de España, esgrimiendo que el contenido de su poema se verifica como un hecho histórico reconocido por todo el mundo. Para el poeta peruano, el pasado histórico no entra en juego en el presente. Su texto, entonces, fue escrito en el pasado, describe “una verdad histórica” y por lo tanto es un producto del pasado.

Merece subrayarse que Corpancho parece infringir los mismos parámetros que construye. Cuando insiste en que su texto se interprete de acuerdo con el momento histórico de su génesis (1892), pasa por alto el hecho de que el poeta resucitó su texto de 1892 cuando lo recitó en público en 1897 y cuando lo publicó el mismo año. De manera que aunque Corpancho quiere creer que su poema no hace comentarios sobre el presente histórico, que pertenece sólo al pasado, el mismo poeta seguía insertando su texto en momentos no muy acogedores del colonialismo español en las Américas. En su respuesta a García Cisneros, Corpancho trata de justificar su poema cuando dice que lo escribió cuando, como erróneamente afirma, no hubo antinomias entre cubanos y las autoridades españolas en Cuba. Sin embargo, eso no explica porqué el poeta peruano vuelve a publicar el texto de nuevo en 1905, siete años después de la derrota española en la Guerra hispano-cubano-estadounidense. De todo eso se puede deducir que el colonialismo español en las Américas no le preocupaba mucho a Corpancho. Por ejemplo, es revelador que Corpancho no respondiera al alegato de García Cisneros con respecto a la colonización española en el Perú. Pero, por otra parte, ese hecho no sorprende si se toman en cuenta estrofas como la siguiente (sacada de Canto a España):

Del gran Pizarro, la real bandera,

flameó orgullosa del Perú en los lares,

cuando llegó triunfante a su ribera,

después que altiva dominó en los mares.

Del valor y la gloria mensajera,

luz trajo a nuestros índicos palmares;

y desde entonces, nos colora y baña

la excelsa sangre de la heroica España. (8)

Corpancho elude el alegato por completo y trata de defenderse contra las críticas del cubano por medio de proponer su texto como una descripción objetiva de los hechos históricos.

De nuevo, el modernismo se convierte en uno de los ejes centrales en las críticas compartidas entre García Cisneros y Corpancho. El gesto de etiquetar a Corpancho de “romancero” le sirve al cubano para sugerir que el poema de Corpancho está fuera de tiempo, gusto y lugar. La imagen que el cubano desea construir retrata a Corpancho como un poeta que practica un arte anquilosada (especialmente desde la perspectiva de un joven modernista), un arte intrínsecamente falaz ya que alaba las hazañas de genocidios y cobardes de ultramar. Es más, la crítica de García Cisneros retoma los elogios a España que hace Corpancho y se sirve de ellos para poner de relieve que el peruano ni siquiera reconoce la devastación sociopolítica debido al colonialismo español en su propio país, ni se diga en otras partes de la América Latina.

El modernismo como tema de injuria se vislumbra no sólo en los criterios del arte moderno que emplea el cubano. A pesar del tono respetuoso que se percibe en la carta de Corpancho a García Cisneros, la parte final de la misma manifiesta una crítica sumamente antimodernista: “Procure V. refrenar, señor Cisneros, su herida susceptibilidad, y creer que siento hondamente haber lastimado con mis rudos acentos su exquisita delicadeza” (14). Esa retórica pretende feminizar al joven modernista por medio de asociaciones misóginas, así como trivializar y rechazar las críticas del cubano. Es así que el criterio del modernismo, visto como un atributo positivo por García Cisneros, y censurado por Corpancho, figura de una manera sustancial en cuestiones políticas de fin de siglo.

Es lícito suponer que, debido a la brevedad de su respuesta, que además del deseo de restarle importancia a su Canto a España, Corpancho no quería continuar la polémica con el cubano. Pero, como era de esperarse, la respuesta de Corpancho sólo consiguió encolerizar más a García Cisneros y, como se verá más adelante, encendió una controversia epistolar que se haría sentir en los círculos intelectuales de Lima. En diciembre de 1897, García Cisneros responde a la carta de Corpancho y su respuesta fue publicada en la Revista de Cayo Hueso en febrero de 1898. Como se puede imaginar, la defensa de Corpancho hizo muy poco para calmar las ansiedades del cubano. Por el contrario, los comentarios en su respuesta a Corpancho se volvieron más agudos.

Si bien es cierto que el cubano vuelve a enumerar muchas de sus críticas presentes en su reseña (a saber, que la influencia España se ha impuesto por medio de maniobras genocidas y bárbaras y consecuentemente no merece ser elogiada de ninguna manera), también es cierto que García Cisneros juega con las nociones de historicidad promovidas por el peruano en su carta de explicación. Si el poema de Corpancho es cosa del pasado que no tiene importancia en el presente, como insiste el peruano, entonces el mismo criterio se podría aplicar a los temas sagrados de España que elogia en su texto. Asimismo, el cubano lleva ese razonamiento hasta sus últimas consecuencias cuando propone que España misma, como imperio o como nación moderna, es reliquia de otra época: “Ese verbo ser, usado en presente para España, es un grave error que no se concibe en cabeza seria, sino en la del poeta a quien ciega el terciopelo de los gregüescos del caballero feudal y los alamares deslumbrantes del oficial palaciego” (14-15). Tanto en su reseña como en su respuesta, el proceso crítico del cubano bifurca para, por un lado, contradecir la versión histórica que ofrece Corpancho del pasado español y, por otro, negar la relevancia actual de España tanto en la América Latina como en el mundo: “¡Bravas tradiciones las de España! Arrasar países indefensos, dar muerte por millares y ser vencida ante naciones potentes” (14).

En su reseña el cubano había alegado que el bardo peruano era un traidor a la comunidad latinoamericana y/o un mentecato por lo inexacto de sus aseveraciones. En su respuesta, la postura del cubano se vuelve más agresiva: ahora Corpancho no sólo se equivoca, sino que es también un mentiroso acérrimo. Para el cubano, Corpancho distorsiona la “verdad histórica” cuando se niega a retractarse de su afirmación de que la batalla de Ayacucho en 1824 fue una victoria española (14). Esas tendencias revisionistas el cubano las considera “un engaño a sabiendas” (14), una práctica especialmente absurda si se toma en cuenta de que Ayacucho aseguró la independencia peruana, la patria de Corpancho. De lo expresado por el cubano, se infiere que Corpancho es un peruano que, setenta y seis años después de la independencia peruana, añora la subyugación colonialista en las Américas, hasta en el mismo momento que el tema anticolonialista se repercutía por el continente. En cambio, es pertinente sacar a colación lo curioso de esa aserción de García Cisneros porque en ningún momento en el poema de Corpancho se hace referencia a la batalla de Ayacucho. De modo que hay varios momentos en los que el cubano parece poner palabras o insinuaciones en la boca y en el poema de Corpancho.

No hacía falta que García Cisneros esparara a que Corpancho se retractara de su hiperbólico elogio de España. De hecho, Corpancho publicaría de nuevo su Canto a España en 1905, ocho años después de la controversia con García Cisneros. Sin embargo, hubo una intelectual peruana que sí se hizo eco de las quejas del cubano. En una carta dirigida al director de El Comercio en Lima, la cual fue publicada en la Revista de Cayo Hueso junto a la respuesta de García Cisneros, la escritora peruana Mercedes Cabello de Carbonera informa que muchas personas protestaron la veracidad histórica del poema de Corpancho, así como el evento celebrando a España (15). A esto se añade que la omisión de referencias a las luchas independentistas cubanas en el poema de Corpancho no pasó desapercibida por el público limeño.

Corpancho publicaría de nuevo su Canto a España en 1905, ocho años después de la controversia con García Cisneros. Sin embargo, hubo una intelectual peruana que sí se hizo eco de las quejas del cubano. En una carta dirigida al director de El Comercio en Lima, la cual fue publicada en la Revista de Cayo Hueso junto a la respuesta de García Cisneros, la escritora peruana Mercedes Cabello de Carbonera informa que muchas personas protestaron la veracidad histórica del poema de Corpancho, así como el evento celebrando a España (15). A esto se añade que la omisión de referencias a las luchas independentistas cubanas en el poema de Corpancho no pasó desapercibida por el público limeño.

La intervención de Cabello de Carbonera persigue un equilibrado balance: hacer constar que había un sector de intelectuales peruanos muy conscientes del movimiento independizador cubano y, al mismo tiempo, explicar, sin disculpar, el texto de Corpancho. Por un lado, Cabello de Carbonera opina que el poema del peruano tiene matices de parodia del cañoncito del general Castilla, una de las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma publicada en 1896. Esta explicación, hecha posible, insiste la escritora peruana, por medio de un saber local (es decir, peruano), buscó suavizar un poco la acritud de la respuesta de García Cisneros. Es más, el intento de contexualizar o explicar la genealogía literaria del poema de Corpancho (es decir, Ricardo Palma), rescata en cierto modo la figura de Corpancho. Por otro lado, Cabello de Carbonera expresa rotundamente que “no puede haber verdad en ese canto épico, dirigido a España, y brotado de un espíritu progresista, de un inspirado y alto poeta, como es el joven Corpancho, al cual, los que amamos lo bello y lo grande, le hemos rendido nuestra admiración, considerándole susceptible de todos los nobles entusiasmos, de todas las sublimes inspiraciones, que el poeta siente por las grandiosas causas de la Humanidad” (15). Su amistad con Corpancho, desarrollada en el círculo literario e intelectual encabezada por Clorinda Matto de Turner, no hace que la escritora peruana cierre los ojos a lo que ella considera injusticias poéticas e institucionales en su propio país.(18)

El Comercio nunca publicó la carta de Cabello de Carbonera, sino que fue reproducida en la Revista de Cayo Hueso. Si su defensa de las críticas de García Cisneros hizo perder a Corpancho como amigo, un hecho que no se comprueba aquí, la escritora peruana fortaleció los lazos amistosos con el crítico cubano. Años más tarde en 1900, ella publicó una silueta sumamente elogiadora de García Cisneros en la revista Cuba y América, editado por el revolucionario cubano Raimundo Cabrera.

Los episodios textuales y epistolares detallados en este artículo fueron efímeros ya que otros eventos geopolíticos pronto los eclipsarían. La respuesta de Corpancho, la segunda crítica de García Cisneros y la carta de apoyo de Cabello de Carbonera las publicó la Revista de Cayo Hueso el 13 de febrero de 1898, o sea, dos días antes de la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana, un momento decisivo en la Guerra hispano-cubano-estadounidense. La Revista de Cayo Hueso, al igual que otras revistas de la época, duró poco tiempo, y su último número salió en septiembre de 1898.

Los textos publicados en Cuba y América y la Revista de Cayo Hueso que se han sondeado aquí ponen de manifiesto que crítica literaria modernista no es un ejercicio ajeno a las realidades políticas. Además, todos los textos de García Cisneros analizados anteriormente son valiosos porque arrojan una luz matizada sobre su reputación, mayormente desdeñada o escasamente atendida por la crítica, como un chico que se crió entre algodones, y que se fugó a Nueva York para volver la espalda a su tierra natal que en aquella época se halló constantemente hundida en conflictos geopolíticos. No niego que su obra tiene esos matices, numerosos e incluso hiperbólicos, del modernismo aristocrático y de desinvolucramiento político. Es un escritor cuyo compromiso con el arte por el arte y otras tendencias rubendarianas fue uno de los más extremos y duraderos en la América Latina. Y conviene reiterar una vez más su vida regalona. Con su famosa esposa, viajó constantemente, con largas estadías en sus residencias en Nueva York, Italia y Cannes. En cambio, en otros momentos y en espacios simultáneamente frívolos y provocadores, el joven cubano se manifiesta un escritor con un compromiso político muy evidente y articulado en formas nada ambiguas. Por último, los episodios textuales y epistolares tratados a lo largo de este artículo sirven para comprobar que Cayo Hueso, a más de ser el centro de una comunidad exiliada cubana durante tiempos de guerra, también fue el lugar textual (en la forma de la Revista de Cayo Hueso) en el que se negociaba una interseccionalidad discursiva en torno al patriotismo cubano, anticolonialismo, latinoamericanismo, modernismo y crítica literaria que tuvo resonancias en la Florida, Cuba, Nueva York y Lima.

Notas

1. La Primera jornada de José Martí en Cayo Hueso (1896) por Figueroa es un excelente recurso para información sobre Martí en Cayo Hueso.

2. Para una discussion sobre la cantidad de cubanos en Cayo Hueso, véase Ronning (20-21). También, Sosa ofrece datos importantes sobre Cuba y Cayo Hueso.

3. Véase mi artículo, “Julián del Casal en Las Tres Américas (1893-1896) de Nueva York: Francisco García Cisneros y el rescate del decadentismo casaliano.” La Habana Elegante 50 (2011).

4. Se refiere a George Washington. Martí también había elogiado al primer presidente de los Estados Unidos en su discurso “Madre América” (1889).

5. Fundado en 1885 por Ricardo Flores Magón y su hermano Enrique, El hijo de Ahuizote fue un periódico satírico mexicano que, debido a sus acerbas críticas de la corrupción y el totalitarismo del Porfiriato, fue censurado varias veces y sus editores encarcelados (Tenorio-Trillo 166).

6. Ambos nombres se refieren a las dos derrotas más claves de España en las luchas armadas tanto en las Islas Filipinas como en Cuba.

7. “El general Sabás Marín y su familia.” La Habana Elegante (25 de marzo de 1888).

8. Montero deconstruye la reseña que Varona escribe sobre el poemario casaliano Hojas al viento (44-51).

9. Véase, por ejemplo, Max Henríquez Ureña (255).

10. Según la Historia de familias cubanas, “Doña América de Goicouría y Aranguren casó con don Ricardo Farrés y Fuertes, médico-cirujano, oficial del Ejército Revolucionario en la Guerra de los Diez Años” (de Santa Cruz y Mallén 176). Ambos estaban muy involucrados en causas benéficas tanto en Cuba como en los Estados Unidos (Valdés 13).

11. Fontanills publicó sus crónicas en una variedad de revistas literarias en Cuba, como La Habana Elegante, El Hogar, El Fígaro, Social, El Eco de las Damas, Letras, Fémina, Smart y Diario de la Marina.

12. Salvador Bueno está de acuerdo y señala que El Fígaro se puso de parte de las autoridades españolas en Cuba durante la guerra de independencia, ya que la revista no publicaba textos de Martí ni entraba en cuestiones políticas (20).

13. Véase el prólogo y notas que Cruz Malavé hace del texto, “Julián del Casal” escrito por José Lezama Lima (nota 124).

14. Francisco Morán indaga y elabora este punto en su artículo, “Modernismo e identidad en Julián del Casal y José Martí: Cuba en la encrucijada finisecular.” La Habana Elegante 3 (1998).

15. Mediz Bolio dice lo siguiente al referirse a Fontanills “[es] una institución elegante”, “el árbitro del ‘savoir faire’, el consagrador de las reputaciones en lo ‘chic’, el introductor de las bellezas al gran mundo…” (114).

16. Se refiere a Nicolás de Piérola, dos veces Presidente del Perú.

17. García Cisneros agrega otros personajes no mencionados en el poema de Corpancho, como el conquistador Diego de Almagro y autoridades coloniales en Cuba como Valeriano Weyler y Camilo García de Polavieja.

18. Son útiles las contextualizaciones que ofrece Rocío Ferreira con respecto al entorno intelectual limeño de la época (28-30).

Obras citadas

Bueno, Salvador. “El periodismo literario en Cuba: de El Fígaro a Social.” Crucero 1.2 (1960): 17-22, 38.

Carpentier, Alejo. Obras completas. Tomo 14: Conferencias. México: Siglo Veintiuno Editores, 1991.

Castellanos G., Gerardo. Motivos de Cayo Hueso: Contribución a la historia de las emigraciones revolucionarias cubanas en los Estados Unidos. La Habana: Ucar, García y Cia, 1935.

Corpancho, Teobaldo Elías. Canto a España. Lima: Imprenta de El País, 1897.

Ferreira, Rocío. “Clorinda Matto de Turner, novelista, y los aportes de Antonio Cornejo Polar al estudio de la novela peruana del siglo XIX.” Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 62 (2005): 27-52.

Figueroa, Sotero, ed. Primera jornada de José Martí en Cayo Hueso. New York: Imprenta América, 1896.

Fontanills, Enrique. “Episodio.” Julián del Casal (In Memoriam). Comp. Francisco Morán. Doral, FL: Stockero, 2012: 218.

García Cisneros, Francisco. “A propósito de una oda.” Revista de Cayo Hueso 1.10 (1897): 23-24.

---. “A propósito de una oda.” Revista de Cayo Hueso 2.15 (1898): 14-15.

---. “Crónica para la Sra. América Goicouría de Farrés.” Cuba y América 1.1 (1897): 15.

---. “Para una tumba…!” Revista de Cayo Hueso 1.10 (1897): 8.

Henríquez Ureña, Max. Panorama histórico de la literatura cubana (1492-1952). Segundo tomo. Puerto Rico: Ediciones Miramar, 1963.

Henríquez Ureña, Pedro. Memorias. Diario. Buenos Aires: Academia Argentina de Letras, 1989.

Lezama Lima, José. “Julián del Casal.” Prólogo y notas de Arnaldo Cruz Malavé. La Habana Elegante 53 (2013).

“Lo que vamos a hacer.” Revista de Cayo Hueso 1.1 (1897): 1.

McDaniel, Shawn. “Julián del Casal en Las Tres Américas (1893-1896) de Nueva York: Francisco García Cisneros y el rescate del decadentismo casaliano.” La Habana Elegante 50 (2011).

Mediz Bolio, Antonio. Palabras al viento: crónicas de Cuba. Mérida: Ateneo Peninsular, 1916.

Montero, Oscar. Erotismo y representación en Julián del Casal. Amsterdam: Editions Rodopi, 1993.

Morán, Francisco. Julián del Casal, o, los pliegues del deseo. Madrid: Editorial Verbum, 2008.

---. Modernismo e identidad en Julián del Casal y José Martí: Cuba en la encrucijada finisecular.” La Habana Elegante 3 (1998).

Ramos, Julio. Divergent Modernities: Culture and Politics in Nineteenth-Century LatinAmerica. Tran. John Blanco. Durham: Duke University Press, 2001.

Ronning, C. Neale. José Martí and the Emigré Colony in Key West: Leadership and State Formation. New York: Prager Publishers, 1990.

Rotker, Susana. La invención de la crónica. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2005.

Santa Cruz y Mallén, Francisco Xavier de. Historia de familias cubanas. Vol. 7. La Habana: Editorial Hércules, 1985.

Sosa, Enrique. Cuba y Cayo Hueso: una historia compartida. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2006.

Tejera, Diego. “El 4 de julio.” Revista de Cayo Hueso 1.2 (1897): 2.

Tenorio-Trillo, Mauricio. Mexico at the World’s Fairs: Crafting a Modern Nation. Berkeley: University of California Press, 1996.

Tinajero, Araceli. El Lector: A History of the Cigar Factory Reader. Tran. Judith E. Grasberg. Austin: University of Texas Press, 2010.

Tone, John Lawrence. War and Genocide in Cuba, 1895-1898. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2006.

Valdés, Juan. Cuarta conferenencia nacional de beneficencia y corrección de la isla de Cuba. La Habana: La Moderna Poesía, 1905.