La ninfa inconstante: nuevos apuntes sobre la reescritura en Guillermo Cabrera Infante

Omar Granados, University of Wisconsin-La Crosse

Digo que no la conocí y debo decir que la encontré; en la calle, una tarde,

cuando era una despistada de los suburbios en el centro de La Habana, perdida.

Pero para mí fue un encuentro.

Hay un bolero que toca Peruchín que se llama “Añorado encuentro” y eso fue lo que fue.

Curiosas las canciones como dictan los recuerdos. (La ninfa inconstante, 20)

Se habla del recuerdo desvanecido de una mujer, en este fragmento de La ninfa inconstante (Galaxia Gutenberg, 2008), la novela que inauguró la serie de publicaciones póstumas de los manuscritos inéditos de Guillermo Cabrera Infante, tres años después de la muerte del autor en Londres el 22 de febrero de 2005.(1) La cita nos repasa, sin dudas, los temas cardinales que ocuparon al autor a lo largo de su vasta obra: la música y los universos nocturnos de la farándula, los escenarios de una Habana pre-revolucionaria ya perdida desde el exilio; la sensualidad femenina; y la traviesa predilección de Cabrera Infante por la invención de la verdad mediante la ficción; ese delirio lúdico por escenificar autobiografías con un lenguaje experimental— tan universal como “en cubano”—que se convertiría en sello distintivo de su literatura. Pero La ninfa inconstante es, además, un intenso ejercicio de reflexión en torno al proceso de la creación literaria y a su relación con la memoria, quizás la mayor de las obsesiones de Cabrera Infante. Esta es una novela sobre la iteración y la ficción reciclada, los artilugios claves de Cabrera Infante ante el deseo de concebir a esa ninfa desobediente que fue su escritura, y de llegar al rincón más poético de la memoria, más allá de la censura y del exilio.

Se habla del recuerdo desvanecido de una mujer, en este fragmento de La ninfa inconstante (Galaxia Gutenberg, 2008), la novela que inauguró la serie de publicaciones póstumas de los manuscritos inéditos de Guillermo Cabrera Infante, tres años después de la muerte del autor en Londres el 22 de febrero de 2005.(1) La cita nos repasa, sin dudas, los temas cardinales que ocuparon al autor a lo largo de su vasta obra: la música y los universos nocturnos de la farándula, los escenarios de una Habana pre-revolucionaria ya perdida desde el exilio; la sensualidad femenina; y la traviesa predilección de Cabrera Infante por la invención de la verdad mediante la ficción; ese delirio lúdico por escenificar autobiografías con un lenguaje experimental— tan universal como “en cubano”—que se convertiría en sello distintivo de su literatura. Pero La ninfa inconstante es, además, un intenso ejercicio de reflexión en torno al proceso de la creación literaria y a su relación con la memoria, quizás la mayor de las obsesiones de Cabrera Infante. Esta es una novela sobre la iteración y la ficción reciclada, los artilugios claves de Cabrera Infante ante el deseo de concebir a esa ninfa desobediente que fue su escritura, y de llegar al rincón más poético de la memoria, más allá de la censura y del exilio.

El acto de reescribir a partir de un texto anterior es el mecanismo predominante de la literatura de Guillermo Cabrera Infante. Sin embargo, poco se ha profundizado en el análisis de esta praxis en la bibliografía que se encuentra disponible sobre el autor. (2) Mientras se ha favorecido desproporcionalmente el estudio de Tres tristes tigres (1967) — sin dudas la gran matriz de un sinfín de preciosos textos de Cabrera Infante—son escasos los investigadores que han rebasado el término “fragmentación” para describir las estrategias narrativas y lingüísticas del genial cubano. Solo Isabel Álvarez-Borland en Discontinuidad y ruptura en Guillermo Cabrera Infante (1983) pudo detallar minuciosamente la interconexión que existe entre todos los textos del autor—al menos aquellos escritos entre 1960 y 1978— y lo hizo a partir de un estudio genérico de la viñeta, el ensayo y el cuento. Álvarez-Borland ofrece un estudio consecuente de una praxis donde la repetición deliberada de un núcleo temático (así como de personajes) en varias viñetas y cuentos de Cabrera Infante termina por elaborar la totalidad sociohistórica de su escritura de aquellos años. Se trata, en estos cuentos y viñetas, de entidades textuales que funcionan autónomamente, pero que, como sucede también en la ensayística de Cabrera Infante, arman un ciclo, un inmenso andamiaje único a partir de la repetición de temas, motivos y estilos.

La aparición de La ninfa inconstante (y demás novelas inéditas) nos ofrece ahora la posibilidad de revisar ese “universo Infante” enraizado y ramificado más allá de Tres tristes tigres. Hoy la propuesta no debe ser observar este universo desde la “fragmentación”, quizás como el estilo que buscaba ser parodia de la propia literatura que ofrecía al lector, sino más bien desde la repetición como una praxis que insiste en la continuidad de un todo literario. Ya un reciente trabajo de Waldo Pérez Cino titulado “Habana póstuma: pasaje y paisaje en Guillermo Cabrera Infante” aparecido

en La Gaceta de Cuba (la revista de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba) en Octubre de 2013, reconocía que La ninfa inconstante y Cuerpos divinos completaban una “trilogía de la ciudad” con La Habana para un infante difunto (1979); precisamente el texto que Álvarez-Borland no alcanzaba a analizar en 1983. Dotada de un “aliento común” y un “sesgo particular”, esta trilogía se arma, según Pérez Cino, gracias al tratamiento similar del tiempo narrativo que los dos libros póstumos emplean, así como de sus procedimientos ficcionales que abogan por una suspensión temporal de la narración. (25-26) Pero, más que una trilogía, hay que decir que estas entregas tardías de textos inéditos de Cabrera Infante se integran para completar las piezas de un rompecabezas que siempre buscó favorecer la continuidad de una obra donde la narración nunca pareció interesar del todo, y la suspensión narrativa, como bien anota Pérez Cino, se ocupaba de dar paso al ejercicio de la memoria. Al observar ahora el gesto de la repetición, que en su momento señalara Álvarez-Borland a menor escala, vamos reconstruyendo—quizás no en su totalidad, ni tampoco en su completa claridad—el mucho más inmenso mapa literario de Cabrera Infante, que nos descubre un texto único cuando se expande, se reduce y reedita, se calca o se copia, todo con el fin de regenerarse mediante la escritura sobre la escritura misma. Cómo se verá, esta praxis es el reflejo de un repliegue intelectual del autor, que al desempacarse, nos señala hacia los dos temas centrales de La ninfa inconstante: la memoria y el exilio.

Infante” enraizado y ramificado más allá de Tres tristes tigres. Hoy la propuesta no debe ser observar este universo desde la “fragmentación”, quizás como el estilo que buscaba ser parodia de la propia literatura que ofrecía al lector, sino más bien desde la repetición como una praxis que insiste en la continuidad de un todo literario. Ya un reciente trabajo de Waldo Pérez Cino titulado “Habana póstuma: pasaje y paisaje en Guillermo Cabrera Infante” aparecido

en La Gaceta de Cuba (la revista de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba) en Octubre de 2013, reconocía que La ninfa inconstante y Cuerpos divinos completaban una “trilogía de la ciudad” con La Habana para un infante difunto (1979); precisamente el texto que Álvarez-Borland no alcanzaba a analizar en 1983. Dotada de un “aliento común” y un “sesgo particular”, esta trilogía se arma, según Pérez Cino, gracias al tratamiento similar del tiempo narrativo que los dos libros póstumos emplean, así como de sus procedimientos ficcionales que abogan por una suspensión temporal de la narración. (25-26) Pero, más que una trilogía, hay que decir que estas entregas tardías de textos inéditos de Cabrera Infante se integran para completar las piezas de un rompecabezas que siempre buscó favorecer la continuidad de una obra donde la narración nunca pareció interesar del todo, y la suspensión narrativa, como bien anota Pérez Cino, se ocupaba de dar paso al ejercicio de la memoria. Al observar ahora el gesto de la repetición, que en su momento señalara Álvarez-Borland a menor escala, vamos reconstruyendo—quizás no en su totalidad, ni tampoco en su completa claridad—el mucho más inmenso mapa literario de Cabrera Infante, que nos descubre un texto único cuando se expande, se reduce y reedita, se calca o se copia, todo con el fin de regenerarse mediante la escritura sobre la escritura misma. Cómo se verá, esta praxis es el reflejo de un repliegue intelectual del autor, que al desempacarse, nos señala hacia los dos temas centrales de La ninfa inconstante: la memoria y el exilio.

Escasos estudios se han realizado, por otra parte, sobre del tratamiento de la figura femenina en la literatura de Cabrera Infante. A excepción de ciertos artículos aislados como el excelente “Cuerpos de Cuba: mujer y Nación en Tres tristes tigres” de Nivia Montenegro, la atención al simbolismo de la mujer en esta ficción es mínima, sobre todo si se consideran los cientos de páginas que Cabrera Infante dedicó a inventar esa ciencia—mitad literaria y mitad etnográfica—en la cual la mujer fue siempre el ser clasificado con ojo taxonómico e inmortalizado para la literatura. Cabe detenerse, entonces, a observar a La ninfa inconstante como esa novela peculiar, donde la praxis de la repetición y la construcción de esa figura femenina—que bien podría ya denominarse la “chica Cabrera Infante”—coinciden y conspiran como dispositivos centrales para la producción del texto de la novela.(3)

El objetivo de estas notas es subrayar, en primera instancia, el gesto de un Cabrera Infante que repite intencionalmente su escritura anterior, que provoca la suspensión temporal del texto y fomenta una ficción iterativa; y apuntar en segundo lugar, las formas que estas iteraciones y suspensiones van tomando alrededor del personaje femenino central de la novela, la joven Estela Morris. La metáfora central que organiza el texto de La ninfa inconstante confiere al personaje de Estela Morris el valor simbólico de un proceso de reescritura— un recurso literario que se detallará más adelante— para crear y movilizar el texto de la novela que el lector espera. Nos interesa también mostrar cómo estas iteraciones de la imagen de Estela Morris no siguen un orden cronológico, ni se limitan siquiera a la temporalidad específica del texto de La ninfa inconstante, para permitir a esta figura de ficción guiar al lector hasta su genealogía en libros anteriores de Cabrera Infante como Tres tristes tigres y La Habana para un Infante difunto. Este ejercicio, puede argumentarse, dicta una lógica de organización textual que apela a la memoria de un lector entrenado en un sistema referencial que se apoya en el campo lingüístico y semántico de los escenarios urbanos y eróticos de la escritura de Cabrera Infante, y que permite así observar la obra del autor en su totalidad, desde un momento de lectura presente de La ninfa inconstante.

El término “reescritura” que aparece en el título de este comentario adquiere varios significantes interrelacionados en torno a la repetición: Nos referimos a la reedición del pasado (generalmente asociada con la ciudad de la Habana y la época prerrevolucionaria); la copia y el calco deliberado a partir de la sintaxis, el dispositivo de la memoria contra la censura, la reinvención de un proceso histórico en función de la parodia o el homenaje, el uso de figuras retóricas de repetición en pos del desarrollo de la narrativa, pero sobre todo, la idea del palimpsesto como el acto de escribir por encima de otro texto, permitiendo a su vez la validación y diseminación de ese texto anterior. Estos mecanismos, en la mutabilidad de la literatura de Cabrera Infante, adquieren un matiz que le separan de la categoría crítica de la intertextualidad y que debe señalarse.(4) El término “reescritura” se prioriza sobre otro como “relación intertextual” precisamente para enfatizar la intencionalidad crítica de la duplicación de un texto primario. Concuerdo con autores como William Irvin, quien señala a la intertextualidad como una categoría crítica que limita las nociones de intencionalidad y autoría en un texto.(5) Y pareciera que el propio Cabrera Infante también coincidiera con Irwin, cuando en su prólogo a Delito por bailar el Chachachá (1995) declaraba que “en literatura, autoridad viene de autor.” (9)(6) El texto no se compone solamente de lengua, sino del corpus de conocimiento cualitativo y estilístico que el autor filtra de sus contextos políticos y de su geografía. Resulta imposible separar la literatura de Cabrera Infante del exilio y la censura que permearon su vida del autor, así como también resultaría un error ignorar —como bien señala Irwin— que la alusión y la alegoría como recursos de agencia del autor sobre el texto funcionaban mucho antes del surgimiento de la intertextualidad como categoría crítica.

El término “reescritura” que aparece en el título de este comentario adquiere varios significantes interrelacionados en torno a la repetición: Nos referimos a la reedición del pasado (generalmente asociada con la ciudad de la Habana y la época prerrevolucionaria); la copia y el calco deliberado a partir de la sintaxis, el dispositivo de la memoria contra la censura, la reinvención de un proceso histórico en función de la parodia o el homenaje, el uso de figuras retóricas de repetición en pos del desarrollo de la narrativa, pero sobre todo, la idea del palimpsesto como el acto de escribir por encima de otro texto, permitiendo a su vez la validación y diseminación de ese texto anterior. Estos mecanismos, en la mutabilidad de la literatura de Cabrera Infante, adquieren un matiz que le separan de la categoría crítica de la intertextualidad y que debe señalarse.(4) El término “reescritura” se prioriza sobre otro como “relación intertextual” precisamente para enfatizar la intencionalidad crítica de la duplicación de un texto primario. Concuerdo con autores como William Irvin, quien señala a la intertextualidad como una categoría crítica que limita las nociones de intencionalidad y autoría en un texto.(5) Y pareciera que el propio Cabrera Infante también coincidiera con Irwin, cuando en su prólogo a Delito por bailar el Chachachá (1995) declaraba que “en literatura, autoridad viene de autor.” (9)(6) El texto no se compone solamente de lengua, sino del corpus de conocimiento cualitativo y estilístico que el autor filtra de sus contextos políticos y de su geografía. Resulta imposible separar la literatura de Cabrera Infante del exilio y la censura que permearon su vida del autor, así como también resultaría un error ignorar —como bien señala Irwin— que la alusión y la alegoría como recursos de agencia del autor sobre el texto funcionaban mucho antes del surgimiento de la intertextualidad como categoría crítica.

Ya desde las experiencias formativas de Cabrera Infante como intelectual durante los años cincuenta—enumeradas magistralmente como “cuerpos del delito” por Enrico Mario Santí en su introducción a la antología Infantería— se notaba un Cabrera Infante perfilado hacia lo político. Santí describe su estilo como un “carácter lúdico” pero de “una raíz agónica que puede llegar a extremos de un nihilismo metafísico”. (29) Es el estilo que cristalizaría años más tarde, con el cierre de la revista Lunes de Revolución en 1961 y varias décadas en el exilio, un brusco recogimiento de Cabrera Infante hacia la autorreflexión estética sobre su propia escritura. En el ya citado prólogo a Delito por bailar el chachachá, el propio Cabrera Infante clasificaba su producción como “literatura repetitiva” que “trata de resolver la contradicción entre progresión y regresión al repetir la narración más de una vez” (9). Y si bien la reescritura es la variable por la que opta un Cabrera Infante que desdeña su relación con las narrativas realistas del comienzo revolucionario, es también su manera de apelar a la frivolidad lúdica, la parodia y el cinismo de la repetitividad como antídotos ante el documento histórico.(7)

Pero la reescritura fue también el método que permitió a Cabrera Infante validar todos sus textos, incluso aquellos que no compartieron el éxito editorial de Tres tristes tigres o de La Habana para un Infante difunto. Los ejemplos de cómo esta praxis buscó establecer una obra íntegra aparecen incontables: Delito por bailar el chachachá incluye la historia “En el gran ecbó” de Así en la paz como en la guerra; mientras que el volumen Todo está hecho con espejos (1999) incluye las historias “Delito por bailar el chachachá” e “Historia de un bastón y algunos reparos de Mrs. Campbell”, esta última una parte reconocible de Tres tristes tigres. Es sabido que el manuscrito de Vista del amanecer en el trópico premiado por Seix Barral en 1964 (y publicado en 1974), dio paso a Tres tristes tigres en 1967; una metamorfosis que se relata en las páginas de Mea Cuba. Los ensayos más políticos de Vidas para leerlas (1998) están estrechamente conectados a los textos de Mea Cuba; y las crónicas de cine, así como la obra ensayística, se intersectan en esa red alucinante tejida por Un oficio del siglo veinte(1963); Arcadia todas las noches (1978); O (1975); y Cine o sardina (1997).

El libro que nos ocupa ahora, La ninfa inconstante, también encuentra su genealogía en esta praxis de reescritura. El argumento y los personajes de La ninfa inconstante, primera entrega en el año 2008 de la serie póstuma de Cabrera Infante editada por Galaxia Gutenberg, aparece contenidos casi en su totalidad—aunque con lógicas variaciones—dentro del texto de Cuerpos Divinos, el libro que se publicó como segunda entrega en el año 2010. En conversación con Álvarez-Borland, Cabrera Infante relataba que había comenzado a escribir Cuerpos divinos en 1968, un proceso había interrumpido para dar paso a La Habana para un Infante difunto:

“Cuerpos divinos constará de un corpus presidido por el cuerpo humano, concretamente el cuerpo femenino, y su personaje central, anónimo como en La Habana, recibe una lección de anatomía amorosa que nunca olvidará, que no podrá olvidar jamás”(54-55)(8)

En efecto, el personaje central de La ninfa inconstante, Estela Morris, aparece en Cuerpos divinos como Elena, en una historia muy similar a la que narra La ninfa inconstante, pero a la que se va a añadir en Cuerpos divinos un relato sobre la participación de Cabrera Infante en la revolución cubana entre 1958 y 1961. La ninfa inconstante, por ende, pudo haber formado parte del manuscrito original de Cuerpos divinos durante su elaboración, o es probablemente una versión anterior, o un fragmento extraído de un Cuerpos divinos en preparación, separado y adaptado por Galaxia Gutenberg con fines de mercado.(9)

historia muy similar a la que narra La ninfa inconstante, pero a la que se va a añadir en Cuerpos divinos un relato sobre la participación de Cabrera Infante en la revolución cubana entre 1958 y 1961. La ninfa inconstante, por ende, pudo haber formado parte del manuscrito original de Cuerpos divinos durante su elaboración, o es probablemente una versión anterior, o un fragmento extraído de un Cuerpos divinos en preparación, separado y adaptado por Galaxia Gutenberg con fines de mercado.(9)

La ninfa inconstante relata esa misma obsesión romántica entre el escritor “G” y su musa Estela, la joven “ninfa” de dieciséis años de quien G será víctima fatal.(10) El texto, como se espera ya en un libro de Cabrera Infante, está narrado desde La Habana de 1957 y desde la perspectiva de una primera persona que comparte rasgos biográficos con el autor (al menos durante su etapa como crítico de cine en la revista Carteles). G recuerda, o más bien, imagina a Estela, y su insistencia en reiterar el instante del encuentro inicial con su ninfa en las calles del barrio de El Vedado busca plasmar ese recuerdo fragmentado de Estela sobre el texto que se ofrece al lector. “Escribir, lo que hago ahora, no es más que una de las formas que adopta la memoria. Lo que escribo es lo que recuerdo, lo que recuerdo es lo que escribo” (19) —nos confiesa. Así va a elaborar un archivo de imágenes de la chica—ya tiernas, ya bruscas, o ya ficticias—desde donde se conciertan las bases de la novela misma. Pero Estela resulta “inconstante” precisamente porque su recuerdo es imperfecto en la memoria de G, y sólo se accede a dicho recuerdo mediante una ficción repetitiva que intenta reinventarle, perfeccionarle, y que obliga al lector a la relectura. Estela es un ser mítico, una ninfa sin tiempo que habita solamente en el instante de conjuración entre autor y lector. El desarrollo de este libro descansa entonces sobre esta metáfora única: La aparición mnemónica de Estela mediante la reescritura continua de su imagen se traduce en el nacimiento del texto. Ese mundo interno de G donde Estela es imaginada— y descrita por las voces superpuestas de narrador, autor y personaje—sólo se comparte con el lector como historia novelada en los momentos en que la ninfa aparece en una de sus muchas versiones, copiada mediante el continuo ensayo de su recuerdo inicial.

Cabrera Infante comparte con su lector este bello recurso alegórico, y como un mago que descubriera su truco ante el público, exhibe su intención de disertar sobre el proceso de la creación literaria como vehículo de regreso al pasado, más allá de lo que La ninfa inconstante ofrece como historia novelada: Este libro, como aquel Tres tristes tigres que estaba escrito “en cubano” comienza también con una advertencia. El texto dependerá de su ficción reciclada, y el lector debe mirar al pasado:

Una página, una página llena de palabras y de signos, hay que recorrerla y ese recorrido se hace siempre ahora, en el mismo momento en que escribo la palabra ahora que se va a leer enseguida. Pero la escritura trata de forzar la lectura a crear un pasado, a creer en ese pasado –mientras ese pasado narrado va hacia el futuro. No quiero que el lector crea en ese futuro, fruto de lo que escribo, sino que lo crea en el pasado que lee. Son estas convenciones –escritura, lectura– lo que nos permite, a ti y a mí, testigo, volver a ver mis culpas, revisar, si puedo, la persona que fui por un momento. Ese momento está escrito en este libro: queda inscrito. (12)

Veamos primero cómo funciona la reescritura en los niveles sintáctico y semántico del texto en La ninfa inconstante a partir la configuración del personaje de Estela, como esa matriz desde donde se generará toda su ficción. Al analizar los diálogos entre G y Estela, notamos cómo el espacio entre lengua escrita y oral permite la descripción de Estela como personaje, de la misma manera que sucediera con otras mujeres de Cabrera Infante como Delia Doce y Estelvina, en Tres tristes tigres. No estamos, sin embargo, en presencia de diálogos concentrados en la invención de un lenguaje, o del ejercicio de la traducción intencionalmente errónea, o de la transcripción de la lengua oral del habanero a un formato escrito.(11) En La ninfa inconstante se persigue crear una sensación de repetitividad en el texto, y por lo tanto, los recursos estilísticos y figuras retóricas que dominan los diálogos de Estela y G son el retruécano, el quiasmo, la aliteración, la onomatopeya y el paralelismo. Reproduzco el primer encuentro de los amantes en La ninfa inconstante:

Veamos primero cómo funciona la reescritura en los niveles sintáctico y semántico del texto en La ninfa inconstante a partir la configuración del personaje de Estela, como esa matriz desde donde se generará toda su ficción. Al analizar los diálogos entre G y Estela, notamos cómo el espacio entre lengua escrita y oral permite la descripción de Estela como personaje, de la misma manera que sucediera con otras mujeres de Cabrera Infante como Delia Doce y Estelvina, en Tres tristes tigres. No estamos, sin embargo, en presencia de diálogos concentrados en la invención de un lenguaje, o del ejercicio de la traducción intencionalmente errónea, o de la transcripción de la lengua oral del habanero a un formato escrito.(11) En La ninfa inconstante se persigue crear una sensación de repetitividad en el texto, y por lo tanto, los recursos estilísticos y figuras retóricas que dominan los diálogos de Estela y G son el retruécano, el quiasmo, la aliteración, la onomatopeya y el paralelismo. Reproduzco el primer encuentro de los amantes en La ninfa inconstante:

-Buscaba un trabajo. Anunciaron que querían una recepcionista. Imagínate, yo de recepcionista. Enseguida me cogieron.

-Te dieron el trabajo entonces.

-¡Qué va!

-Como dices que te cogieron…

-No me cogieron para el trabajo, me cogieron porque mentí.

-¿Dijiste una mentira?

-Sobre mi edad.

-Pero eres demasiado joven para trabajar.

-No creas.

-Se te ve enseguida.

-Vamos a dejarlo ahí, ¿quieres?

-Si te molesta, puedo decirte que eres vieja.

-No me molesta, pero prefiero no hablar de mi edad. ¿No puedes hablar de otra cosa?

-Sí que puedo. Puedo por ejemplo recitarte el poema de Parménides.

-¿Quién es ese?

-Un poeta muy viejo con barba muy larga.

-No me interesan los viejos.

-Puedo decirte en cambio que la noche esta estrellada y a lo lejos tiritan los astros.

-¿Qué astros, por favor? El sol ni siquiera se ha puesto del todo.

-Bella, qué sabes de astronomía.

-¿Yo? Ni siquiera sé por qué se pone el sol. Además que mi nombre no es Bella.

-¿Cómo te llamas entonces?

-Estela.

-Ah, hemos vuelto a la astronomía. Estela es Stella y Stella quiere decir estrella. Eres Estrella, entonces.

-¿De veras?

-De veras. Puedes llamarte Estrella.

-Prefiero llamarme Estela.

-Estela es lo que dejas detrás.

-¿Cómo te llamas tú?

-Me llamo como todo el mundo –le dije y le di mi nombre.

-¿Así se llama todo el mundo?

-Casi. ¿Y tú, cómo te llamas?

-Me llamo Estela.

-¿Estela a secas?

-No, mi apellido es Morris. Estela Morris. (37)

El lector ha conocido a Estela y probablemente puede describirla desde este intercambio: joven, soberbia, despreocupada, orgullosa, y de poca educación intelectual. Pero en el nivel sintagmático del lenguaje estos diálogos las palabras se repiten, se copian desde un término anterior dentro de la misma oración, y se derivan en una transformación que utiliza a ese término anterior como base para su metamorfosis en una palabra nueva. Se trata de la figura retórica derivatio, donde términos que pertenecen a la misma familia léxica contribuyen a la creación de palabras nuevas mediante la repetición. En el nivel semántico del lenguaje, el recurso del equívoco responde por el desarrollo del texto. El uso de términos que según su orden en la conversación van a adquirir doble significación (coger, bella, estela) dibujan la trayectoria circular del diálogo. La conversación con Estela, como se observa, describe a la chica, pero termina en el mismo punto donde ha comenzado, y deja la impresión de que los amantes no se han dicho nada. Los diálogos describen, pero no logran progreso en relación a la acción de la escena. Aun así, no deja de ser paradójico como estos diálogos avanzan la novela, al mantener la atención del lector durante páginas. El ojo del lector no descansa, consciente de que precisamente en el detalle del diálogo se esconde la trama. Y cada diálogo entre G y Estela repetirá el ciclo descrito por ese primer encuentro de los amantes, aquel día en que Estela buscaba trabajo en El Vedado. Hacia el final de la novela, nuevamente Estela y G conversan:

-¿Qué es eso?

-Llueve.

-En la Habana cuando llueve, llueve de veras. Se podía creer que acaba de comenzar el diluvio universal.

-Odio llover.

-Llover es un verbo impersonal.

-¿Qué cosa?

-Se dice llueve, aunque en tu caso se puede decir ver llover. O mejor, oír.

-Odio la lluvia.

-Pero ¿no piensas que es muy lindo ver llover cuando estas a resguardo en un arca para dos?

-¿Puedes creer una cosa?

-¿Qué?

-La mitad del tiempo no entiendo lo que dices.

-Y la otra mitad estoy callado ¿No es eso?

-Créeme que desde que te conozco nunca te he oído callado. (236)

La conversación otra vez es trivial y encontramos los mismos recursos estilísticos de repetición (derivatio, equívoco). En el calco se reconstruyen la letanía y regodeo verbal del primer encuentro de los dos amantes. Así, lo que debería aparecer como un paralelismo de progresión narrativa, desemboca en otra suspensión temporal que sitúa al lector ante un instante de performance perpetuo. Cabrera Infante se complace en detener la acción, condensar el tiempo narrativo, solamente para que sus personajes desarrollen un diálogo que recuerda no solo aquel instante inicial del texto, sino casi a un musical de Broadway, donde el ritmo narrativo debe detenerse para que los tenores ensayen su nota más alta. Los diálogos, por otra parte, se reproducen con una exactitud meticulosa—que resulta incluso irónica—sobre todo en un texto que surge específicamente desde la dificultad de recordar como motivo. Estos excesos, como lo ha visto Rafael Rojas al comentar sobre la poética de Cabrera Infante, no tienen otra función que crear un distanciamiento para que el texto continúe dibujando su propia espiral, ensimismándose en su propio sistema ficcional:

calco se reconstruyen la letanía y regodeo verbal del primer encuentro de los dos amantes. Así, lo que debería aparecer como un paralelismo de progresión narrativa, desemboca en otra suspensión temporal que sitúa al lector ante un instante de performance perpetuo. Cabrera Infante se complace en detener la acción, condensar el tiempo narrativo, solamente para que sus personajes desarrollen un diálogo que recuerda no solo aquel instante inicial del texto, sino casi a un musical de Broadway, donde el ritmo narrativo debe detenerse para que los tenores ensayen su nota más alta. Los diálogos, por otra parte, se reproducen con una exactitud meticulosa—que resulta incluso irónica—sobre todo en un texto que surge específicamente desde la dificultad de recordar como motivo. Estos excesos, como lo ha visto Rafael Rojas al comentar sobre la poética de Cabrera Infante, no tienen otra función que crear un distanciamiento para que el texto continúe dibujando su propia espiral, ensimismándose en su propio sistema ficcional:

Esa escritura de una ficción que se sabe ficción, que recurrentemente se distancia por medio de la puesta en escena de alguna jerga, de la incorporación del autor como personaje, del emplazamiento fantástico de una persona real o de la persistente injerencia del retruécano —que, en su caso, no es una simple figura estilística, sino una seña de identidad verbal— hace de Guillermo Cabrera Infante una rareza literaria en Hispanoamérica. Para él la literatura es el juego con los límites del lenguaje, la peregrinación por las fronteras de la fábula, con saltos intempestivos a una mirada que escruta su propia retórica y que proyecta una atmósfera evanescente en el mismo borde de la exterioridad del relato.(12)

La narrativa de La ninfa inconstante seguirá, además, un proceso donde la oralidad a la que el narrador recurre contamina la sintaxis, haciéndola irregular en pos de la repetición intencional. Notemos el efecto que esta sintaxis tiene sobre la temporalidad del texto, también desde la primera visión que el lector tiene del personaje de Estela, matizado aquí por la disrupción de los tiempos verbales:

Era rubia. No: rubita. Ella estaba allí a la sombra, pero el pelo, el cutis y sus ojos brillaban como si le cayera un rayo de sol para ella sola. Estuvo allí y allí estaba. Ocurrió hace más de cuarenta años y todavía la recuerdo como si la estuviera viendo. Desde entonces, no he dejado de recordarla un solo día, envuelta en un halo dorado como si fuera una sombrilla de oro, detenida un instante en el espacio para detenerse siempre en el tiempo. (28-29)

La oración “estuvo allí y allí estaba” es un quiasmo en el pretérito y el imperfecto. El quiasmo, por lo general, busca subrayar una idea central desde la repetición de un enunciado, generando un efecto que obliga al lector a la relectura. El orden inverso del hecho que se narra (en este caso, la ubicación temporal y geográfica de Estela) actúa sobre la concepción del tiempo que el lector debe adoptar para el resto de la lectura, justo desde ese primer instante. Se crea entonces un momento textual donde la acción pasada coexiste con la acción presente. Pero se trastorna, además, el sitio de observación del lector con respecto al texto, con la frase “como si la estuviera viendo”, usada ahora en el imperfecto del subjuntivo. Y es a partir de esa primera visión alterada, confusa, que la rubia ninfa desencadena su juego de apariciones ante el lector.

Estela, sin embargo, como la escritura más excelsa, es irremediablemente imposible de poseer y como objeto de deseo, obtiene su valor en su cortejo y su búsqueda. A medida que la novela avance, Estela insistirá en escurrirse de la memoria de G quien insiste en concebirla. Al lector solo le queda el recurso de sopesar las acciones de la chica que la trama presenta como inverificables. Así, la ninfa va transformando su inicial retrato virginal en un amargo comportamiento psicópata, en citas malogradas, en vanas esperas y los celos implacables de G:

Nuestra fuga estaba animada por el eterno encanto del terror. Se hizo más dramática –melodramática casi— que deportiva. Pero, creí, no era una carrera con la muerte sino hacia la vida. La nuestra fue una fuga vacui. Huíamos pero no sabíamos de qué huíamos. Estela había creado una trama invisible hecha con los hilos paralelos(los míos, los de ella) desde una intriga que ella había planeado más que conjurado. Yo era, simplemente, una parte no del todo esencial a la urdimbre. (132)

Se trata de una alusión clara a la relación entre el escritor y su musa. Como la mujer, la escritura conjura, y cobra su propia vida, más allá del dispositivo de la memoria de aquel que buscar reinventarla. Para G, poder poseer a Estela es lo que para Cabrera Infante significaría llegar a la forma más excelsa de su escritura. Pero son las imperfecciones de la ninfa las que llevan a su cacería. Escritura sobre la escritura misma, sus intentos marchan siempre hacia ese “espacio de vida” que es para el escritor su propio texto. Estela Morris es un personaje capital en la obra de Cabrera Infante además porque expone abiertamente el deseo de reconocimiento literario su creador, y sirve al propósito de la autorreflexión. Como en toda la literatura de Cabrera Infante, aquí se asiste nuevamente a una exhibición del yo, a la revisión del testimonio tantas veces presenciado en la literatura de Cabrera Infante, que el autor aprovecha para conversar con su alter ego, en una clave que parece, por puro capricho, divertirse con el placer voyerista del lector:

Estela era, probablemente, la mujer o la niña, (su carácter dependía del viento) más inteligente que había conocido hasta entonces. La inteligencia, sin embargo, no sólo se manifiesta en palabras y yo todo lo que tengo son palabras, útiles, a veces inútiles. (…) Ella pedía realismo, pero yo no podía darle más que magia… (257- 258).

Si bien se explota la ingenuidad de la chica, o su falta de educación intelectual, también se le somete a un proyecto pedagógico, como vimos ya en los diálogos anteriores, y de este proyecto pedagógico participa comúnmente el lector. La esencia del romance de Estela y G en La ninfa inconstante se encuentra también en ese ideal narcisista, en el exhibicionismo de la habilidad del manejo de la lengua. Ese romance con la musa Estela se desdobla desde las tribulaciones verbales, y la ignorancia de Estela ayuda a construir a G como héroe romántico. La educación de Estela, como la del lector, es un desafío que Cabrera Infante asume estoicamente. “Más que semental soy sentimental” (106) —dice G, descubriendo al narciso que se contempla ante la imagen de una ninfa desinformada. Se repite para presumir, y se reescribe para la seducción del lector.

Estela y G tienen un único encuentro sexual en la novela. La anticipación de este momento se manipula en el texto de La ninfa inconstante durante once páginas (108-119) y pone al lector en espera de una escena climática que finalmente se suprime. Para sorpresa del lector, el momento en que G logra desvirgar a Estela resulta el momento menos intenso de toda la novela:

Estela y G tienen un único encuentro sexual en la novela. La anticipación de este momento se manipula en el texto de La ninfa inconstante durante once páginas (108-119) y pone al lector en espera de una escena climática que finalmente se suprime. Para sorpresa del lector, el momento en que G logra desvirgar a Estela resulta el momento menos intenso de toda la novela:

Esta Estelita, Estalactita, Estalagmita: su cueva, súcubo, de entrada incubo, antes espeluza espeluznante, espelunca nunca. Imagina vagina. Porque ella es impúber púber. Pubis. Ver verijas y el motivo de la V: V de virgen pero también de virago, vera efigie en el verano emotivo de la V. En toda mujer hay un triángulo. Lo puede formar con dos hombres. Pero tiene que ser adulta para ser adúltera. Y ¿qué pasa cuando lo forman tres mujeres? (119)

Este juego lingüístico dibuja el momento de la penetración sexual y la pérdida de la virginidad como una cadena de significantes derivados que no necesariamente describen metafóricamente un acto sexual, sino que en su lugar disertan— y son en sí mismos— un ejercicio de reescritura. El instante en el que Estela pierde la virginidad (su madurez) se codifica en vez como la extensión del campo de significados semánticos que describen su anatomía. En esta lectura, el libro no se centra en la transgresión de un límite, simbolizado por el himen de la virgen, pues el instante de mayor cercanía es también el de mayor desinterés de G. El placer sexual queda ignorado para ceder paso a la obsesión lúdica por un objeto de deseo que se prefiere inalcanzable: el ideal de la ninfa como un significante a ser reescrito. Y lo que interesa al autor de esa virginidad desmantelada, de hecho, son las posibilidades que le ofrece para un ejercicio lingüístico que reinstaure la narración, justo en el momento en el que se debe llegar a un clímax. La imagen de la vagina de Estela que ofrece este fragmento debe ser multiplicada, copiada y reproducida en infinitas versiones dando paso a la ramificación interminable de nuevas interpretaciones del sexo femenino. La ninfa es aún más útil cuando puede multiplicarse, y cuando la yuxtaposición de cada una de las versiones posibles de la vagina de Estela se convierte en una diversidad, una proliferación de copias, en un trío de mujeres. El esperado instante de la ruptura del himen no es la marca del primer trazo sobre la hoja de papel en blanco, sino la posibilidad del trazo infinito.

La estela de Estela

La ninfa inconstante se inaugura anunciando la muerte dudosa de Estela. Este comienzo, como hemos señalado ya en otras instancias de la novela, descarta automáticamente cualquier realidad regida por el principio de causa y efecto, e instaura los mecanismos de revisión del pasado que la novela prioriza desde su inicio. Desde esa apertura retrospectiva, Cabrera Infante sitúa tanto a sus personajes como a sus lectores como revisores del pasado, indicándoles que la novela operará desde una cierta genealogía de su obra anterior. Se trata de la verdad como invención para una poética de ficción que rija al texto:

otras instancias de la novela, descarta automáticamente cualquier realidad regida por el principio de causa y efecto, e instaura los mecanismos de revisión del pasado que la novela prioriza desde su inicio. Desde esa apertura retrospectiva, Cabrera Infante sitúa tanto a sus personajes como a sus lectores como revisores del pasado, indicándoles que la novela operará desde una cierta genealogía de su obra anterior. Se trata de la verdad como invención para una poética de ficción que rija al texto:

Ella murió. ¿Se suicidó? No, murió de la muerte más innatural: muerte natural. La mató en todo caso el tiempo. Pero lo cierto, lo terrible, lo definitivo es que Estelita, Estela, Stella Morris está muerta. Ahora soy yo el que reconstruyo su memoria. Ella era una persona pero ha terminado convertida en ese destino terrible, un personaje. Hay que decir que ella era todo un personaje. Ella murió, lejos del trópico, de Cuba. Pero ella no era en realidad del trópico o de La Habana o de esa Rampa donde la conocí -y decir la conocí es, por supuesto, un absurdo: nunca la conocí. Ni siquiera la conozco ahora. Pero escribo sobre ella para que otros, que no la conocieron, la recuerden. En cuanto a mí, ella fue siempre inolvidable. Pero ahora que está muerta es más fácil recordarla. Y pensar que ella no existe ahora más que cuando la imagino o la recuerdo que es lo mismo. Podría escribir mentiras, ya lo sé, pero la verdad es suficiente invención. (20)

Somos seducidos aquí por el carácter autorreferencial de estos comentarios. Aparecen una serie de preguntas que quedan sin respuesta ante la confusión de lo que se indica en el fragmento. (¿De dónde era Estela? ¿Es persona o personaje? ¿Dónde murió realmente Estela? ¿Se conocieron o no?), y que se ofrecen como falsas pistas a nuestra impertinencia de lectores contemporáneos, cuya primera reacción es recurrir a la biografía del autor en busca de un referente para Estela Morris. Pero en La ninfa inconstante debe notarse la brecha que existe entre la capacidad de recordar del narrador y la perspectiva del autor, codificada precisamente sobre el problemático tratamiento del tiempo que la novela emprende. El dilema del paso del tiempo y la memoria, temas dominantes del libro, permiten a G ir creando un ruido confuso que deshace las normas estéticas de la realidad para disfrazar la voz crítica de Cabrera Infante. Ante esta confusión, como explicaba también Rojas al recordar Tres tristes tigres y La Habana para un infante difunto “el lector no tiene más remedio que imitar la prosa mentalmente, como si siguiera el dictado indescifrable de su autor o como si un demiurgo lo despojara de toda coherencia o sentido para luego reinventar el lenguaje dentro de su cabeza”.(49) El lector, en otras palabras, reconoce que sus pistas están codificadas en libros anteriores, en la lengua Cabrera Infante, en sus mujeres y sitios, y esa realización ocurre desde un momento de lectura de La ninfa inconstante en el presente. Cualquier otro referente biográfico que pueda ubicar a Estela se ha suprimido— ella es una invención, lo sabemos—pero al mismo tiempo su búsqueda queda sugerida. Se persigue así validar una ficción atemporal, o para decirlo mejor, una ficción que opera dentro de su propio sistema de coordenadas textuales donde las temporalidades y los personajes deben superponerse. Y se presenta un personaje (Estela Morris) que encarna el acto de recordar como un ejercicio obligatorio para acompañar la lectura del texto en que ella habita. Estela encuentra su estela, diría el propio Cabrera Infante, en textos como Tres tristes tigres y La Habana para un Infante difunto.

Esa “chica Cabrera Infante”, podrá llamarse Estela, Estrella o Elena (como sucede en Cuerpos divinos) pero el lector la reconocerá siempre inscrita sobre esa línea indescifrable entre realidad y ficción. Todas las mujeres de Cabrera Infante contribuyen con sus acciones y sus maneras de hablar a ese contrapunto tragicómico que plantea una visión casi irreal sobre estas mujeres, quizás precisamente por su misma veracidad y trivialidad. El autor las distingue dibujándolas ignorantes y soberbias, con parlamentos que resultan estrambóticos a la lengua, o conversaciones frívolas que al mismo tiempo llevan ese aire paradigmático y perdurables del melodrama. Las “chicas Cabrera Infante”, como las de Almodóvar, exhiben consciencia de su insignificancia, viviendo al día, y como aquellas mulatas de Antonio Benítez Rojo se menean sin enterarse de la inminente crisis nuclear. Nada les perturba el orgullo—sobre todo su orgullo de cubanas—excepto la posibilidad de que la artificialidad de su mundo de personajes populares de Cabrera Infante, novias aspirantes del sarcástico narrador, se vea amenazada, un hecho que las impulsa a defenderse con más teatralidad, a ser aún más superficiales.

Esa “chica Cabrera Infante”, podrá llamarse Estela, Estrella o Elena (como sucede en Cuerpos divinos) pero el lector la reconocerá siempre inscrita sobre esa línea indescifrable entre realidad y ficción. Todas las mujeres de Cabrera Infante contribuyen con sus acciones y sus maneras de hablar a ese contrapunto tragicómico que plantea una visión casi irreal sobre estas mujeres, quizás precisamente por su misma veracidad y trivialidad. El autor las distingue dibujándolas ignorantes y soberbias, con parlamentos que resultan estrambóticos a la lengua, o conversaciones frívolas que al mismo tiempo llevan ese aire paradigmático y perdurables del melodrama. Las “chicas Cabrera Infante”, como las de Almodóvar, exhiben consciencia de su insignificancia, viviendo al día, y como aquellas mulatas de Antonio Benítez Rojo se menean sin enterarse de la inminente crisis nuclear. Nada les perturba el orgullo—sobre todo su orgullo de cubanas—excepto la posibilidad de que la artificialidad de su mundo de personajes populares de Cabrera Infante, novias aspirantes del sarcástico narrador, se vea amenazada, un hecho que las impulsa a defenderse con más teatralidad, a ser aún más superficiales.

Existe un momento en “Ella cantaba boleros” de Tres tristes tigres, donde el fotógrafo Códac conoce a una mujer llamada Irenita. Al regresar a este fragmento, se tiene la impresión de estar en presencia de Estela Morris, la ninfa inconstante: “y no sé de donde se sacó una rubita chiquitica, preciosa que se parecía a Marilyn Monroe si a Marilyn Monroe la hubieran cogido los indios jíbaros y hubieran perdido su tiempo poniéndola chiquita no la cabeza sino el cuerpo y todo lo demás…” (47) Nuevamente un recurso mitológico apoya la descripción, mientras que el ambiente del cabaret Las Vegas resuena al del Club Atelier, donde G y Estela han tenido un encuentro similar. Irenita, en esta escena de Tres tristes tigres, se describe en una manera muy similar a Estela, con la habilidad de aparecer y desaparecer indistintamente en la oscuridad del club. Detallada por Códac, Irenita es “igualita al estilo de ninfa hidrófila”. (47) Y como sucede también en La ninfainconstante, este encuentro de Códac con Irenita en Tres tristes tigres es breve, y a la vez, tan vívido, que nos obliga a seguir las pistas de Irenita por todo el libro.

“Estela”, el nombre de la ninfa inconstante, remite también por aliteración a La Estrella de “Ella cantaba boleros”. De hecho, en varios pasajes de La ninfa inconstante se dirige a Estela llamándola “estrella”. Si bien las descripciones físicas de las dos mujeres son opuestas (la estrella es extremadamente obesa y negra) ambas exhiben esa calidad de seres semi-mitológicos o deidades que las acerca considerablemente. La Estrella es la deidad africana Yemayá, Orisha del mar, y Estela es una ninfa de La Rampa y del malecón habanero.(13) Como Estela, cuya muerte incierta ha sido anunciada como “lejos del trópico, de Cuba” en el fragmento inicial de La ninfa inconstante, La Estrella ha muerto también lejos, en México, como se explica en el “Meta-final” de Tres tristes tigres. La Estrella es, en muchos sentidos, también un ideal de dama cortejada como Estela. “Usted es una Dama, y las damas no dicen malas palabras” (48) le dice Códac al conocerla. La obesa cantante es todas las mujeres de Cabrera Infante en una, un objeto de deseo que el protagonista de Tres tristes tigres persigue a lo largo de todo el libro, y que el autor continúa reescribiendo en La ninfa inconstante.

El linaje de Estela aparece aun con mayor claridad en La Habana para un Infante difunto, el texto que instaura la repetición continua de descripciones femeninas (todas las mujeres con las que el personaje tiene relaciones sexuales) como el sistema narrativo que termina por construir el Bildungsroman que es el libro. La Habana para un Infante difunto comienza con la entrada a un burdel habanero y termina con la entrada a una vagina imaginaria, otro momento que también se reescribe en La ninfa inconstante con la entrada de G a la cueva-vagina de Estela, que hemos visto ya. En el más memorable episodio voyeur de este libro de 1979, el personaje, entonces adolescente, se masturba en la azotea de su edificio cuando descubre a una mujer desnuda en la cama de un apartamento vecino. La descripción de la mujer nuevamente recuerda el físico de Estela: “Yacía bocabajo, con uno de los brazos bajo su cabeza rubia, el otro extendido a lo largo de las piernas abiertas formando casi una Y. Su cuerpo era pequeño y prieto y perfecto (…) Quiero creer que era una mera muchacha, casi una niña por su desnudo en miniatura” (…). La escena continua entonces con otra confesión del narrador: “Esa visión única es sin embargo un tesoro: la guardé conmigo todos estos años y es solamente ahora, generoso súbito, que la comparto”. (115-117) En este caso, la descripción física del personaje observado es casi exacta a la de Estela, incluso a la de Irenita, pero el fragmento resulta más significativo aun por la forma en la que enuncia la visión que se comparte con el lector. Esa “visión atesorada” desde La Habana para un infante difunto, es la misma que G ha tenido en su primer encuentro con Estela, y que se comparte tardía, recordada con al lector. El calco de este instante en La ninfa inconstante introduce un flashback a un pasado textual que se instala en el texto presente— un cronotopo, diría Mijaíl Bakhtin—donde los dos personajes/narradores son superpuestos en la fusión de dos líneas narrativas temporales distintas, al experimentar instantes extremadamente similares. Vale la pena recordar aquí, por demás, que las ideas para Cuerpos divinos, o La ninfa inconstante, surgieron precisamente durante el proceso en que se comenzaba a escribir La Habana para un Infante difunto.

Estas lecturas que realizamos hoy de La Habana para un Infante difunto no solamente demuestran la correlación que ese libro mantiene con textos reescritos de reciente publicación como La ninfa Inconstante, sino cómo el motivo del cuerpo femenino ha regido la totalidad de la literatura de Cabrera Infante y merece mucha más atención crítica. En La ninfa inconstante perdura un Cabrera Infante aferrado a sus métodos de seducción, a su parodia antropológica de la mujer. Aunque las páginas de La Habana para un Infante difunto nos resulten ahora anacrónicas, sin dudas por los efectos del discurso de la revolución cubana sobre la emancipación social de la mujer, estos dos textos (que son el mismo texto reescrito), exponen la subsistencia de una literatura obstinada, la continuidad de una ficción que opera como si los métodos de conquistar a la mujer, o el de narrar dichas aventuras sexuales, no hubiesen también evolucionado con el paso del tiempo y de la historia. Cabrera Infante reincide sobre la idea de que de sus personajes femeninos son un simple artificio, que van precisamente en contra de la historia. Sus mujeres pueden ser copiadas, falsificadas indistintamente, sin seguir un orden temporal o narrativo establecido— y mucho menos un orden social, a excepción del más ensayado melodrama— gestos que sirven estrictamente al desenvolvimiento de sus magistrales fábulas.

Lolita en La Habana

La reescritura como la praxis de un escritor tan radical no ignora el pathos trágico de su vida. Detrás de sus desdobles, cada “chica Cabrera Infante” se vincula a los muchos mundos políticos que rodearon al autor. William Luis, por ejemplo, señaló el uso de La Estrella en Tres tristes tigres como emblema de la reivindicación de las tradiciones afrocubanas durante los primeros años de la revolución, mientras que Nivia Montenegro, como ya mencionamos, notó cómo La Estrella y Cuba Venegas funcionaron como representaciones de la imagen nacional en Tres tristes tigres. Así mismo, la inclinación de Cabrera Infante por las actrices del cine de Hollywood llega a la revista Carteles por su labor periodística, y a su literatura por pura estética comparativa, pero se entronca con las discrepancias del autor con el realismo socialista del cine ruso. Su afición por la figura de “la criadita” en La Habana para un Infante difunto, (un modelo de personaje donde la ninfa Estela encaja perfectamente) o las cabareteras en Tres tristes tigres,representa claramente el gesto de un Cabrera Infante que buscaba llegar a la alta cultura desde el mundo subterráneo de lo popular.(14) Aquella cultura de “aficionado” de Cabrera Infante, la cofradía del gusto estético de unas minorías que gravitaban en torno al jazz, o al bolero, al arte moderno o al cine Hollywoodense, es también la gravitación de La Estrella hacia la noción de “gran cultura”: Ella viaja de ser una sirvienta, para cantar en un cabaret donde Códac la descubre, para ser inmortalizada en una obra de arte literaria. Se trata, en muchas maneras, de una trayectoria paradigmática, pero muy similar a la de su autor, proveniente también de los márgenes.

cada “chica Cabrera Infante” se vincula a los muchos mundos políticos que rodearon al autor. William Luis, por ejemplo, señaló el uso de La Estrella en Tres tristes tigres como emblema de la reivindicación de las tradiciones afrocubanas durante los primeros años de la revolución, mientras que Nivia Montenegro, como ya mencionamos, notó cómo La Estrella y Cuba Venegas funcionaron como representaciones de la imagen nacional en Tres tristes tigres. Así mismo, la inclinación de Cabrera Infante por las actrices del cine de Hollywood llega a la revista Carteles por su labor periodística, y a su literatura por pura estética comparativa, pero se entronca con las discrepancias del autor con el realismo socialista del cine ruso. Su afición por la figura de “la criadita” en La Habana para un Infante difunto, (un modelo de personaje donde la ninfa Estela encaja perfectamente) o las cabareteras en Tres tristes tigres,representa claramente el gesto de un Cabrera Infante que buscaba llegar a la alta cultura desde el mundo subterráneo de lo popular.(14) Aquella cultura de “aficionado” de Cabrera Infante, la cofradía del gusto estético de unas minorías que gravitaban en torno al jazz, o al bolero, al arte moderno o al cine Hollywoodense, es también la gravitación de La Estrella hacia la noción de “gran cultura”: Ella viaja de ser una sirvienta, para cantar en un cabaret donde Códac la descubre, para ser inmortalizada en una obra de arte literaria. Se trata, en muchas maneras, de una trayectoria paradigmática, pero muy similar a la de su autor, proveniente también de los márgenes.

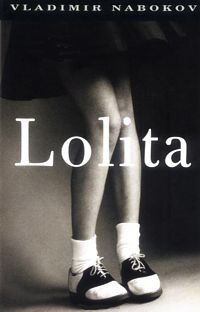

La ninfa Estela nos trae la marca del exilio. Es imposible pasar por alto la correspondencia que La ninfa inconstante mantiene con Lolita (1955), la gran novela del escritor ruso Vladimir Nabokov. Al reescribir la historia del romance del obsesivo Humbert Humbert, personaje central de Lolita en el G de La ninfa inconstante, se hace evidente la intención de Cabrera Infante de presentar un paralelismo biográfico entre ambos autores. Para Cabrera Infante, quien fue gran admirador de Nabokov, reescribir la historia de Lolita persigue tanto el homenaje como la reivindicación. El ruso es el paradigma del escritor censurado por el comunismo, y fue también sepultado en el olvido en Cuba.(15) Ambos autores utilizaron seudónimos en algún momento de sus carreras literarias, e hicieron en sus respectivas obras continuas referencias alusivas a su persona, tales como el personaje “Darkbloom Vivian” anagrama de Vladimir Nabokov que aparece en Lolita. La escritura de Nabokov también prioriza—y no solamente en Lolita—el goce estético del lenguaje, las imágenes cinematográficas, y el cinismo intelectual, con ese humor amargo tan recalcitrante en Cabrera Infante. Si Humbert Humbert es otro pretensioso erudito, lleno de citas ilustres y afrancesadas que se ridiculiza por Lolita, la misma suerte le espera a G  con Estela. Ambos personajes comparten ademas el papel de narrador, y se hacen eco de esa radicalidad irónica que Cabrera Infante y Nabokov se vieron forzados a adoptar en el exilio. La censura que ambos sufrieron en sus respectivos países de origen cambió las relaciones que pudieron tener con sus respectivas lenguas, sus culturas, y sus maneras de recordar y escribir. Sus obras coinciden, en gran medida, porque sus vidas literarias también lo hicieron.

con Estela. Ambos personajes comparten ademas el papel de narrador, y se hacen eco de esa radicalidad irónica que Cabrera Infante y Nabokov se vieron forzados a adoptar en el exilio. La censura que ambos sufrieron en sus respectivos países de origen cambió las relaciones que pudieron tener con sus respectivas lenguas, sus culturas, y sus maneras de recordar y escribir. Sus obras coinciden, en gran medida, porque sus vidas literarias también lo hicieron.

Se trata entonces de dos libros escritos desde la soledad del exilio, donde un motivo de búsqueda por lo imposible constituye el eje de la trama. Mencionamos sólo algunos detalles, finísimos hilos con los que se ha orquestado la reescritura de Lolita en La ninfa inconstante. El relato de Lolita se cuenta a partir del recuerdo de Humbert Humbert, quien obsesionado con las mujeres adolescentes las cuales llama “nimphets”(16). El tono confesional del narrador de Lolita es el mismo que G utiliza con su lector, (de hecho, Lolita surge narrada a partir de un alegato de defensa ante un juzgado), tratando de explicar la obsesión sexual por la joven menor de edad. Luego de un matrimonio fallido (como el de G), Humbert Humbert conoce a Lolita y recorren los Estados Unidos, pasando de un estado a otro en una travesía itinerante que se repite en La ninfa inconstante, pero en este caso los personajes recorren La Habana. El primer encuentro sexual que tiene Humbert Humbert con su Lolita ocurre en un motel, una escena que Cabrera Infante localiza en una posada habanera. Como sucede también entre G y Estela, Humbert Humbert es traicionado por Lolita al final de la novela, escapándose con otro amante. Ambas “ninfas” eventualmente desaparecen, para reaparecer años más tarde. Lolita tiene 17 años, está embarazada y en necesidad desesperada de dinero, Estela es lesbiana. Son detalles, debe repetirse, que se entretejen con la exquisitez literaria de la que sólo Cabrera Infante fue capaz: Estela Morris, figura elusiva que remite a un acto de caza motivado estrictamente por la belleza y la rareza única del espécimen representa una clara alusión a la carrera de Nabokov como entomólogo. Entre 1944 y 1947, el ruso organizó la colección de lepidópteros en el Museo de Zoología comparada de la Universidad de Harvard, donde hoy todavía puede visitarse el “gabinete de los genitales”, pues uno de sus intereses principales en la entomología radicaba en el estudio de los genitales de la mariposa. En las páginas de La ninfa inconstante, por demás, Estela es descrita como una mariposa y parte el fragmento se dedica específicamente a los órganos reproductivos del insecto (93-95).

Pero es el final de estas dos novelas el elemento que más las acerca. Lolita se cierra con las palabras de despedida de Humbert Humbert, quien revela la novela en su artificio de metaficción mayor. Escrita simultáneamente como su confesión y como las memorias de su vida, Humbert Humbert exige que el libro sólo sea publicado después de su muerte, y la de Lolita. Mientras tanto, el G de La ninfa inconstante se despide así del lector: “Ella murió y yo vivo para escribir este libro. Nos salvará este paraíso, nos condenará este infierno: un libro, la vida.” (270). Ambos escritores ofrecen un último juramento de lealtad a sus musas, incluso cuando estas han demostrado que, como ninfas, seguirán siendo independientes, incapturables, traicioneras y sólo un instante en la memoria. La ninfa inconstante es entonces, tanto una tragicomedia como lo es Lolita, y en ambas novelas un refinado sentido del humor crea el balance que permitió a sus respectivos autores comentar oblicuamente sobre la soledad y la traición.

Humbert Humbert, quien revela la novela en su artificio de metaficción mayor. Escrita simultáneamente como su confesión y como las memorias de su vida, Humbert Humbert exige que el libro sólo sea publicado después de su muerte, y la de Lolita. Mientras tanto, el G de La ninfa inconstante se despide así del lector: “Ella murió y yo vivo para escribir este libro. Nos salvará este paraíso, nos condenará este infierno: un libro, la vida.” (270). Ambos escritores ofrecen un último juramento de lealtad a sus musas, incluso cuando estas han demostrado que, como ninfas, seguirán siendo independientes, incapturables, traicioneras y sólo un instante en la memoria. La ninfa inconstante es entonces, tanto una tragicomedia como lo es Lolita, y en ambas novelas un refinado sentido del humor crea el balance que permitió a sus respectivos autores comentar oblicuamente sobre la soledad y la traición.

Vista desde la perspectiva de un libro que nace desde el exilio, la exclusión y el dolor, La ninfa inconstante no es solamente el artilugio literario que evoca una época de nostalgias o una ciudad perdida. Esta novela es la más refinada expresión de la praxis de la reescritura en Cabrera Infante, un homenaje al ejercicio de la reivindicación de una forma de escribir sepultada, en gran medida por las convenciones de la escritura, la censura, o el mercado. La ninfa llega a ser ahora constante por la insistencia y la intención del autor en repetir su imagen. La invención de la memoria produce la letra prodiga, irónicamente a partir de un evento que no puede recordarse plenamente. La genialidad de Cabrera Infante para reescribir logra instalarse, incluso después de su muerte, como la estrategia que resucita un archivo propio, un giro que indica hacia la totalidad y continuidad de una obra abierta para sus lectores herederos, pero cifrada en un sistema de coordenadas internas. La ninfa Estela Morris es ya constante, pero todavía incapturable, como rara mariposa.

Notas

1. Hasta el momento la serie incluye: La ninfa inconstante (2008), Cuerpos divinos (2010), Mapa dibujado por un espía (2012), y El cronista de cine (2012), primer volumen de sus obras completas, todas por la casa Galaxia Gutenberg en coordinación con la viuda del autor, Miriam Gómez.

2. Grandes sectores de la crítica han estudiado la pionera experimentación de Cabrera Infante con la oralidad, la traducción y el collage, así como sus parodias históricas, vinculándole a un posmodernismo temprano del Boom latinoamericano de los sesenta, aun cuando el propio autor se excluyese de dicho movimiento. Otros se han ocupado de sus coqueteos con el género autobiográfico, o de su interés por el cine, y muchísimos más investigadores han detallado su quehacer periodístico y su controvertida relación con la revolución cubana como proceso político y cultural. Temas más específicos del quehacer intelectual de Cabrera Infante se han abordado en textos como Cabrera Infante in the Menippean Tradition (Juan de la Cuesta, 1983) de Ardis L. Nelson; Cabrera Infante and the Cinema (Juan de la Cuesta, 1989) de Kenneth E. Hall; Two Islands, Many Worlds (University of Texas Press, 1996) de Raymond D. Souza; El heraldo de las malas noticias: Cabrera Infante (Ediciones Universal, 1996) de Jacobo Machover; e incluso se han publicado valiosas compilaciones de textos del autor como Infantería (Fondo de Cultura Económica, 1999) por Nivia Montenegro y Enrico Mario Santí, que combinan textos de Cabrera Infante con la visión crítica de los recopiladores. La colección de ensayos críticos publicada más recientemente es Cabrera Infante: El subterfugio de la palabra (Madrid: Editorial Hispano Cubana, 2009) a cargo Humberto López Cruz. En el año 2009, los jóvenes investigadores Elizabeth Mirabal y Carlos Velazco obtuvieron el Premio UNEAC de Ensayo “Enrique José Varona” por el volumen Sobre los pasos del cronista: El quehacer intelectual de Guillermo Cabrera Infante hasta 1965, el primer libro publicado en Cuba desde 1959 acercadel autor, al cual seguía la compilación de entrevistasBuscando a Caín (Ediciones ICAIC, 2012), también por Mirabal y Velasco.

3. Nos apoyamos aquí en la idea de la “Chica Almodóvar” como una poética en la obra del cineasta Pedro Almodóvar. Es Paul Julian Smith quien se acerca a este concepto en Desire Unlimited: The Cinema of Pedro Almodóvar (London: Verso, 1994), al hablar de un cine donde la imagen y el color compiten por los detalles de la trama misma, pero se organizan alrededor de la repetición de la figura femenina.

4. El término “intertextualidad”, presentado por Julia Kristeva hace ya varias décadas, indicaba que ningún texto existía individualmente, sino en conexión inevitable con textos anteriores. Kristeva habló de la intertextualidad en función de dos ejes: un eje horizontal que conecta al autor y al lector de un texto, y otro eje vertical, que conecta al texto con otros textos anteriores. En la intersección de estos dos ejes se comparten entre autor y lector todos los códigos anteriores al texto en cuestión. Así, cada texto escrito y cada lectura realizada dependen de dichos códigos anteriores, por lo que cada acto de lectura constituye en sí un acto de relectura. (68-75). Estas ideas, como se conoce, encontraron paralelos en las de Roland Barthes y su teoría de la “muerte del autor” que propuso al lector como el regidor primario del significado del texto y al autor como mero coordinador de los elementos textuales. (142-148) Gérard Genette, por su parte, clasificaba en Palimpsests(1982) el término “transtextualidad” como la trascendencia textual que define a un texto en relación con otros textos. (1) A diferencia de Barthes, sin embargo, Genette no negó totalmente la agencia del autor, pues reconocía y daba crédito a la existencia de recursos estilísticos.

5. Véase: Irwin, Leonard. “Against Intertextuality”. Philosophy and Literature Vol. 28, No. 2, October, 2004 (227-242)

6. Cabrera Infante, Guillermo. Delito por bailar el chachachá. Madrid: Alfaguara, 1995.

7. Este rechazo de Cabrera Infante por la sombra del realismo socialista proveniente de la Unión Soviética, y la búsqueda por la gran “novela de la revolución cubana” a los inicio del proceso cubano se plasma vívidamente en su metamorfosis desde el texto que encontramos en Así en la paz como en la Guerra (1960) y el que aparece en el manuscrito experimental de Vista del amanecer en el trópico, que llegaría a su máxima expresión paródica en Tres tristes tigres. Así se refiere el autor a Así en la paz como enla Guerra en 1982, en entrevista con Álvarez-Borland: “En cuanto a ASELP, como usted lo llama, esas mismas siglas lo condenan: es un libro del que no quiero oír hablar, mucho menos leer. De cera debió de ser mi mano cuando lo escribí en el trópico. Personalmente lo considero total y absolutamente fuera de mi canon, que debe comenzar con un oficio del siglo XX, que es algo más y algo menos que una colección de críticas de cine”. (53)

8. Alvarez-Borland, Isabel. “Viaje verbal a La Habana ¡Ah Vana! Entrevista de Isabel Alvarez-Borland con G. Cabrera Infante, arquitecto de una ciudad de palabras erigida en el tiempo”. Hispamérica. 11.31.1982 (51-68).

9. En el momento en que se escriben estas notas la mayoría de los archivos personales de Cabrera Infante que pudieran verificar estos detalles permanecen inaccesibles. Una recopilación de datos, fechas y versiones de los fragmentos de La ninfa inconstante y Cuerpos divinos se sugiere para un tema que ofrece infinitas posibilidades de investigación.

10. La opción del término “ninfa” para esta novela se podría explicar desde diferentes perspectivas. Según Jennifer Larson, la adoración de las ninfas en la mitología griega se vincula al hecho de que estas deidades menores se unen inseparablemente a un accidente o localidad geográfica. Las ninfas acompañan a otras deidades asociadas a placeres profanos (Dionisios, dios del vino y Pan, dios de la sexualidad masculina) y son objeto de la persecución lujuriosa de los sátiros. (8-10) El vínculo de Estela con la Habana es evidente y contribuye a la construcción del personaje de G, obvio alter ego de Cabrera Infante. El término adquiere además una connotación sexual a partir de haber sido usado por Vladimir Nabokov en su novela Lolita (1955), una relación que abordamos al final de este artículo.

11. Así hablaban Delia Doce y Estelvina en Tres tristes tigres: “Tú sabes que admitieron a mi marío en el Vedadoténis. Sí muchacha sí. Bueno no les quedó otro remedio que haserlo. Fue el chif el que hizo presión con dos ministros que son socios fundadores y tuvieron que acmitirlo así como tú lo-o-yes. Bueno ahora creo que tendremo que casalno pola iglesia y to ese lío, tú sabe queso una moda hora (23).

12. Rojas, Rafael. “Guillermo Cabrera Infante: El estilo contra la historia.” Letras libres, No.69, Septiembre 2004. 48-52

13. Así lo nota William Luis en su artículo “«Aire puro me gusta el aire puro»”: P.M, Lunes de Revolución, y la composición de Tres tristes tigres”.

14. El autor las describe así: “Domésticas, manejadoras, sirvientas, cocineras, y hasta institutrices quedaban englobadas en La Habana en una sola palabra casi mágica en el glosario amoroso: criaditas.” (509)

15. Véase el texto de Ernesto Hernández Busto “Nabokov, anticastrista” publicado en su blog Penúltimos días el 5 de Agosto de 2012, donde se describe el sentimiento político de un Nabokov que “profesó a lo largo de su intensa vida académica y editorial de los años sesenta un odio visceral al castrismo”. Por otra parte, relata Rojas en El estante vacío que la cultura soviética era “doblemente censurada, primero en Moscú y nuevamente en La Habana” (80) y que la obra de Nabokov no formó nunca parte de ella. Si bien la sovietización de la cultura cubana fue dogmática hasta 1989, Lolita no se publicó en la isla hasta el año 2002 por Ediciones Huracán.

16. De hecho, el término adquiere este significado (al menos para la literatura) a partir de la aparición del libro de Nabokov. Dice el ruso en Lolita: “Between the age limits of nine and fourteen there occur maidens who, to certain bewitched travelers, twice or many times older than they, reveal their nature, which is not human, but nymphic (that is, demoniac); and these chosen creatures I propose to designate as <nymphets>.” (16)

Bibliografía

Álvarez-Borland, Isabel. Discontinuidad y ruptura en Guillermo Cabrera Infante. México:

Hispamérica, 1983.

______. “Viaje verbal a La Habana ¡Ah Vana! Entrevista de Isabel Álvarez-Borland con

G. Cabrera Infante, arquitecto de una ciudad de palabras erigida en el tiempo.”

Hispamérica. No.11.31, 1982. 51-68

Cabrera Infante, Guillermo. Tres tristes tigres. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1967.

______. La Habana para un Infante difunto. Barcelona: Seix Barral, 1979.

______. Delito por bailar el Chachachá. Madrid: Santillana S.A., 1995.

______. La ninfa inconstante. Madrid: Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, 2008.

______. Cuerpos divinos. Madrid: Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, 2009.

______. y Nivia Montenegro, y Enrico Mario Santí. Infantería. México: Fondo de

Cultura Económica, 1999.

Genette, Gérard. Palimpsests: Literature in the Second Degree. Lincoln: University of

Nebraska Press, 1997.

Luis, William. “«Aire puro me gusta el aire puro»: P.M, Lunes de Revolución, y la

composición de Tres tristes tigres”. Cuba: Un siglo de literatura (1902-2002). (Eds.) Roberto González Echevarría and Anke Birkenmaier. Madrid: Editorial Colibrí, 2004, 221- 44.

Irwin, Leonard. “Against Intertextuality”. Philosophy and Literature Vol. 28, No. 2,

October 2004. 227-242

Kristeva, Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New York: Columbia University Press, 1980.

Larson, Jennifer. Greek Nymphs: Myth, Culture and Lore. New York: Oxford University Press, 2001.

Nabokov, Vladimir. Lolita. New York: Knopf, 1992.

Rojas, Rafael. El estante vacío. Literatura y política en Cuba. Barcelona: Anagrama,

2009.

______.“Guillermo Cabrera Infante: El estilo contra la historia.” Letras libres, No.69,

Septiembre 2004. 48-52

Smith, Paul Julian. Desire Unlimited: The Cinema of Pedro Almodóvar. London: Verso, 1994.