El Príncipe y La Bella Cubana de Roberto G. Fernández:Identidades rotas y costumbrismo

Isabel Alvarez Borland, College of the Holy Cross

“Si la verdad vive en los detalles es también verdad que no se estabiliza en ellos y pasa de uno a otro y sobre todo emerge en su contraste” -- Beatriz Sarlo, “Jazz”

“El humor es el arma de los desplazados” --Roberto G. Fernández, “Entrevista”

En un ensayo publicado en 2002, titulado “Jazz,” Beatriz Sarlo analiza los mecanismos de esta forma musical y nos dice que el jazz es “una música contra el olvido” ya que es imposible escucharlo sin dialogar con la tradición jazzística que la precede. Según la autora: “el placer del jazz está en el reconocimiento de la cita, no como fragmento muerto, sino como elemento vivo de la nueva composición ... el público debe de reconocer la cita, es decir trabajar con el recuerdo de lo que falta” (65). También en El príncipe y la bella cubana (2014), la más reciente novela de Roberto G. Fernández, el autor trabaja con la tradición literaria haciendo con ella imágenes nuevas.(1) En efecto, la novela de Fernández reproduce “citas” en las que se mezclan categorías históricas y culturales : discursos de José Martí, personajes de la farándula como Ricky Martin, títulos de canciones de antaño, fragmentos de boleros etc., colocando tales referencias dentro de un contexto paródico, inesperado y diferente del original. La poética que une las citas de Fernández con sus inesperados contextos en El príncipe y la bella cubana es el costumbrismo, modalidad romántico/realista, que tuvo su mayor apogeo en la literatura y la pintura de la Península a mediados del siglo 19.(2)

En un ensayo publicado en 2002, titulado “Jazz,” Beatriz Sarlo analiza los mecanismos de esta forma musical y nos dice que el jazz es “una música contra el olvido” ya que es imposible escucharlo sin dialogar con la tradición jazzística que la precede. Según la autora: “el placer del jazz está en el reconocimiento de la cita, no como fragmento muerto, sino como elemento vivo de la nueva composición ... el público debe de reconocer la cita, es decir trabajar con el recuerdo de lo que falta” (65). También en El príncipe y la bella cubana (2014), la más reciente novela de Roberto G. Fernández, el autor trabaja con la tradición literaria haciendo con ella imágenes nuevas.(1) En efecto, la novela de Fernández reproduce “citas” en las que se mezclan categorías históricas y culturales : discursos de José Martí, personajes de la farándula como Ricky Martin, títulos de canciones de antaño, fragmentos de boleros etc., colocando tales referencias dentro de un contexto paródico, inesperado y diferente del original. La poética que une las citas de Fernández con sus inesperados contextos en El príncipe y la bella cubana es el costumbrismo, modalidad romántico/realista, que tuvo su mayor apogeo en la literatura y la pintura de la Península a mediados del siglo 19.(2)

Modalidad que comienza con el Romanticismo y continúa de manera distinta durante el Realismo en Francia y España, el costumbrismo gana popularidad e importancia para los escritores hispanoamericanos del siglo XIX tales como Ricardo Palma en su búsqueda de una identidad para las nuevas naciones. Pero así como Palma modificó y adaptó los mordaces y sombríos artículos de costumbres de Mariano José de Larra a la realidad poscolonial peruana para burlarla, criticarla y a la vez celebrarla, la novela de Roberto G. Fernández trabaja el estilo costumbrista dentro del romanticismo, y después el realismo para subvertir y parodiar sus contextos. Sin embargo, El príncipe – cuyo discurso comienza enraizado en la tradición literaria del siglo XIX – cambia de forma abrupta en los episodios que finalizan la narrativa. El inesperado abandono de la poética costumbrista en la última parte del libro – tono y estilo se presentan a través de contextos inesperados que rayan en el absurdo – subvierte el designio tradicional que el autor había adoptado en las dos primeras partes de la historia. El presente estudio no tiene intención de clasificar el costumbrismo de Fernández sino de comprender las razones de su regreso a una poética del pasado en su novela más reciente. Mi análisis, el cual se sitúa dentro del contexto de los estudios trasatlánticos, intentará leer en episodios representativos de la novela las distintas actitudes y la vigencia del valor asignado al costumbrismo por nuestro autor con el fin de explorar una novela que revela su verdadera empresa mediante la híbridez de su poética.

vez celebrarla, la novela de Roberto G. Fernández trabaja el estilo costumbrista dentro del romanticismo, y después el realismo para subvertir y parodiar sus contextos. Sin embargo, El príncipe – cuyo discurso comienza enraizado en la tradición literaria del siglo XIX – cambia de forma abrupta en los episodios que finalizan la narrativa. El inesperado abandono de la poética costumbrista en la última parte del libro – tono y estilo se presentan a través de contextos inesperados que rayan en el absurdo – subvierte el designio tradicional que el autor había adoptado en las dos primeras partes de la historia. El presente estudio no tiene intención de clasificar el costumbrismo de Fernández sino de comprender las razones de su regreso a una poética del pasado en su novela más reciente. Mi análisis, el cual se sitúa dentro del contexto de los estudios trasatlánticos, intentará leer en episodios representativos de la novela las distintas actitudes y la vigencia del valor asignado al costumbrismo por nuestro autor con el fin de explorar una novela que revela su verdadera empresa mediante la híbridez de su poética.

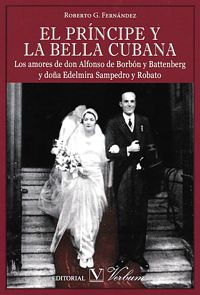

La trama de la novela está basada en el idilio entre Edelmira Sampedro y Robato (1906-1994) y el Príncipe Alfonso de Borbón y Battenberg (1907-1938), relación que como Gustavo Pérez Firmat y Jorge Febles han indicado en recientes reseñas, tiene base histórica y verificable.(3) Edelmira comparte con el lector su trágica historia la cual comienza narrándose a través de un lenguaje reminiscente del de las novelas románticas del XIX, aunque la constante presencia de la hipérbole y el humor irónico nos recuerda que el autor trabaja con la modalidad costumbrista dentro del Romanticismo, y más tarde dentro del Realismo para entablar una parodia con ambos movimientos literarios. El amor desdichado entre un príncipe y una plebeya sirve a nuestro autor para presentar una historia que examina de manera romántico/realista las costumbres y el habla de la isla de Cuba – en particular aquélla de la provincia o el interior – con descripciones detalladas de la gastronomía y el vestuario. El príncipe también incluye múltiples comparaciones de costumbres isleñas con aquéllas del continente europeo en las que el saber popular de la ex-colonia española se muestra muchas veces superior a la sabiduría del viejo continente.

Según Julio Ortega, los estudios trasatlánticos buscan “leer los objetos y procesos de la cultura hispanoamericana no sólo dentro de sus fronteras sino también en su interacción con otras orillas en sus escenarios, orígenes y proyectos.”(4) Al situar su obra en los siglos XIX y XX, Fernández busca explorar una época cuando la identidad de Cuba como joven república buscaba redefinirse frente a la España de la cual se había independizado. El autor recurre al discurso transoceánico, siempre en forma paródica, mediante muy peculiares “cuadros” o episodios que buscan comparar mundos distintos, culturas y maneras de pensar. Vistos desde la perspectiva comparativa de los estudios trasatlánticos, los viajes que estructuran la novela de Fernández le sirven al autor para expresar una doble visión costumbrista que busca anclar lo regional autóctono y al mismo tiempo crear conexiones entre el nuevo y el viejo continente.

La trama de El príncipe se desarolla a través de viajes que exhiben en su contexto un pronunciado interés costumbrista y regional (vestuarios, gastronomía, y habla local). Tales recorridos llevan a los personajes desde Cuba a Suiza, a Paris y también España, para concluir en Miami. A través de los viajes podemos distinguir tres momentos de transición en la novela los cuales presentan diferentes versiones del costumbrismo paródico de Fernández: de “El viaje” hasta “Los nubarrones” (13-141); de “Empire State” hasta “El huracán (152-243); de “Rábanos” hasta “Bonito día” (247-313).(5)

La trama de El príncipe se desarolla a través de viajes que exhiben en su contexto un pronunciado interés costumbrista y regional (vestuarios, gastronomía, y habla local). Tales recorridos llevan a los personajes desde Cuba a Suiza, a Paris y también España, para concluir en Miami. A través de los viajes podemos distinguir tres momentos de transición en la novela los cuales presentan diferentes versiones del costumbrismo paródico de Fernández: de “El viaje” hasta “Los nubarrones” (13-141); de “Empire State” hasta “El huracán (152-243); de “Rábanos” hasta “Bonito día” (247-313).(5)

La primera parte comienza con el viaje en buque que lleva a los personajes de Cuba a Lausana, Suiza y narra el comienzo del idilio entre Edelmira y Alfonso en un estilo hiperbólico que fácilmente podemos asociar con una parodia del Romanticismo. La segunda parte, narrada en un sobrio estilo que ahora parodia al Realismo, cuenta el viaje de regreso de la pareja a Cuba y marca el deterioro de la relación entre Edelmira y Alfonso así como el divorcio inevitable dadas las infidelidades del príncipe. Los últimos episodios (tercera parte) toman lugar en Miami y describen la desintegración del mundo privilegiado de Edelmira Sampedro quien pierde sus riquezas y se ve obligada a vivir en un horroroso exilio. En esta última parte, el libro abandona la parodia de la narrativa tradicional decimonónica que fue contexto de la mayor parte de su historia y se transforma en una sátira posmoderna que raya en el absurdo en la cual se mezclan voces y tiempos distintos.

El Romanticismo y el Realismo – tanto el europeo como la versión tardía que llega a Latinoamérica en el siglo XIX – estaban muy relacionados al lenguaje costumbrista. En episodios como “La isla bonita” (dónde se describe el principio del romance entre los personajes que dan título a la novela)el lenguaje romántico llega a la parodia por la exageración de las emociones de Edel: “… ambos mirábamos el esplendor del lago que anhelaba a su vez el frescor de las lomas, a las cimas distantes que soñaban con la excitación de aquellas aguas batidas por el viento, y al igual que ellos, en aquél entonces, Alfonso y yo nos ansiábamos” (84).Tal caricatura de la Edel “enamorada” contrasta con el lenguaje realista de la segunda parte del libro cuando el interés de la memorista se concentra en describir detalles y eventos triviales. Por ejemplo, la presencia de un grano en la cara de Edel --el día de su boda-- nos indica que estamos ya muy lejos de la exagerada prosa romántica del principio del idilio. En efecto, el estilo cambia a la vez que comienza el deterioro de la relación entre Edel y Alfonso y se ajusta a los principios del discurso realista tal como se define en el clásico Mimesis de Eric Auerbach –representación fotográfica de la realidad, descripciones detalladas de lo cotidiano y de lo material, e interés en el presente histórico de los personajes. Y aunque la parodia del autor no cambia, sí cambia el contexto de dicha parodia:“Tiene todas las características del tricosephalum incognitus. Parece un simple grano pero no es así” (111). No obstante, si el costumbrismo decimonónico resaltaba el “saber popular” con la optimista visión de llegar a un mundo más coherente, en El príncipe la constante parodia y caricatura romántico-realista crea dudas en el lector sobre la posibilidad de tal coherencia.

Viajes trasatlánticos: comienzo y final de un idilio

En su sentido más clásico, el costumbrismo representaba una idealización de la cultura nacional y tenía como objetivo anclar y fijar la identidad cultural de una región particular realzando sus tradiciones: refranes, festejos, costumbres, gastronomía y vestimentas (Sánchez Martínez, 392). Sin embargo, de acuerdo con MeyYen Moriuchi, estudiosa del costumbrismo mexicano, existían variaciones dentro de la modalidad costumbrista decimonónica. Basándose en las teorías del filósofo John Plamenatz, Moriuchi concluye que si el costumbrismo occidental presentaba una perpectiva nacionalista que quería fijar costumbres regionales y locales, el costumbrismo oriental exhibía una posición ambigua por parte del escritor quien oscilaba entre un deseo de individualizar su región natal y al mismo tiempo incorporarla al diálogo global de las nuevas repúblicas con el viejo imperio:

According to Plamenatz, the nation had to be transformed culturally, but if it simply imitated the dominating foreign culture it would lose its distinguishable identity. Thus, the search was for a revitalization of the national culture, adapted to the standards of progress, but preserving at the same time its distinctiveness. In eastern nationalism, as defined by Plamenatz, formulating a national identity involved attaining an ambiguous middle ground between complete acceptance (imitation) and total rejection of the values imposed by the foreign culture...(“Albums”)

Esta doble intención del autor costumbrista, evidente en la novela de Fernández, no era contradictoria sino que, según Moriuchi, obedecía al deseo de los escritores hispanoamericanos del XIX de insertar a su país en el mundo europeo como participante activo, capaz de asimilar y hasta superar las usanzas europeas al mismo tiempo que intentaba preservar la naciente identidad de estos países:“At the core of costumbrista artistic production is a dialectic between norm and difference. . .This paradox, in which difference articulates uniqueness and particularity and yet also imparts principles of similitude and sameness, is embedded in costumbrista works.”(6)

En efecto la novela de Fernández se adentra en la época poscolonial cubana para detallar y celebrar costumbres que establecen la identidad singular de su isla al mismo tiempo que el autor destaca otras usanzas en común que conectan a su isla con la Europa poscolonial. En las primeras dos partes de la novela de Fernández podemos encontrar múltiples ejemplos que contrastan costumbres entre el viejo y el nuevo mundo, indicativos del deseo del autor de fijar la identidad criolla pero a la vez crear distancia entre el nuevo país y el viejo continente. Y si las descripciones costumbristas en la Villa del Undoso producen cierto estatismo en el discurso, los múltiples cruces oceánicos de la pareja producen un costumbrismo comparativo que añade vida y movimiento a la narración.

Las primeras páginas de la novela de Fernández marcan el primer viaje transoceánico el cual comienza en el Puerto de la Isabela de Sagua, Cuba, con destino a Lausana, Suiza hacia dónde Edel, su hermana Eli, y su madre viajaban con la intención de consultar a un médico que pudiera identificar el origen de la tos persistente de la protagonista. Edel registra en su diario su primera impresión del viejo continente al cual denomina muchas veces inferior a su isla natal como cuando la memorista compara las calesas de caballos en Lausana con las de la Villa del Undoso: “A nosotras, en realidad, no nos impresionó mucho, pues en nuestro pueblo era una forma de transporte nada fuera de lo común”(57). Otras veces Fernández introduce eventos paralelos que ocurren en la isla y en Lausana que dan ocasión al autor de comparar las distintas culturas al mismo nivel: “De vez en cuando, mamá asomaba la cabeza por la ventana, respiraba profundo y comentaba sobre el atraso europeo, los tejados rotos, la falta de higiene, el polvo y las ennegrecidas paredes de la estación de trenes” (24). Y si habían robos en los trenes europeos también los habían en Cuba aunque, de acuerdo con Edel, los trenes cubanos eran de mejor calidad que los europeos los cuales“olían a almejas podridas”(26).

Isabela de Sagua, Cuba, con destino a Lausana, Suiza hacia dónde Edel, su hermana Eli, y su madre viajaban con la intención de consultar a un médico que pudiera identificar el origen de la tos persistente de la protagonista. Edel registra en su diario su primera impresión del viejo continente al cual denomina muchas veces inferior a su isla natal como cuando la memorista compara las calesas de caballos en Lausana con las de la Villa del Undoso: “A nosotras, en realidad, no nos impresionó mucho, pues en nuestro pueblo era una forma de transporte nada fuera de lo común”(57). Otras veces Fernández introduce eventos paralelos que ocurren en la isla y en Lausana que dan ocasión al autor de comparar las distintas culturas al mismo nivel: “De vez en cuando, mamá asomaba la cabeza por la ventana, respiraba profundo y comentaba sobre el atraso europeo, los tejados rotos, la falta de higiene, el polvo y las ennegrecidas paredes de la estación de trenes” (24). Y si habían robos en los trenes europeos también los habían en Cuba aunque, de acuerdo con Edel, los trenes cubanos eran de mejor calidad que los europeos los cuales“olían a almejas podridas”(26).

Por otra parte y de forma algo paradójica, Edel afirma con orgullo su herencia española y quiere comunicar la idea de que lo peninsular era también innegable parte de la identidad cubana. Por ejemplo, durante una entrevista que tiene lugar después de su matrimonio, Edel confirma los fuertes lazos en su propia familia: “A esa pregunta le respondo que me conformaría con visitar el país de mi padre... No sé si sabrá que mi padre es montañés y la familia de mi madre de origen asturiano... Me sentiría allí como si estuviera en mi propia tierra” (129). Más tarde en la trama, cuando la pareja viaja de regreso a Cuba, Alfonso registra con asombro sus primeras impresiones del puerto habanero y las semejanzas con su país:“¡Pero esto es España!” (156). Si el detalle costumbrista permite que Fernández describa y fije en forma de imagen (múltiples cuadros) la construcción de la historia de la Cuba poscolonial, el costumbrismo comparativo refleja la crisis de identidad de su país frente al viejo mundo del cual descendía.

En Lausana, la madre de Edel -- quien se expresa con humor y muy a la cubana usando los refranes y dicharachos de la isla-- se convierte en una maestra de la gastronomía de su región. El personaje se gana la simpatía del lector --aunque no siempre-- ya que también la madre emblematiza la arrogancia y los defectos de los nuevos ricos criollos. De hecho, a través de su comportamiento se revelan los prejuicios raciales de su clase (“nada menos que con un mulato”); su esnobismo (no deja que las chicas se asocien con los aldeanos en los camarotes de segunda clase en el buque); así como también su su delirio de grandeza (interés e insistencia en el matrimonio de la hija con el Príncipe).

En el cómico episodio “¿Coméis Maíz?”, la madre se deleita describiendo postres regionales basados en frutas isleñas como la guayaba que Alfonso no conocía: “Y para postre les tengo una sorpresa, algo especial: Cascos de guayaba que me ha enviado Fe Díaz por correo desde Viana” a la vez que intenta “curar” al Príncipe Alfonso de su enfermedad mediante guisos típicos de la isla tales como el ajiaco, aludiendo aquí a la muy citada metáfora de transculturación de Fernando Ortiz.(7) También en episodios como “La fastuosa recepción,” en el cual se celebra la unión entre el príncipe y la plebeya, otros personajes brindan ejemplos adicionales de la influencia de una cultura en otra como cuando los músicos, a petición de Eli, concluyen la fiesta “francesa” con una animada conga cubana (70, 120).

En el cómico episodio “¿Coméis Maíz?”, la madre se deleita describiendo postres regionales basados en frutas isleñas como la guayaba que Alfonso no conocía: “Y para postre les tengo una sorpresa, algo especial: Cascos de guayaba que me ha enviado Fe Díaz por correo desde Viana” a la vez que intenta “curar” al Príncipe Alfonso de su enfermedad mediante guisos típicos de la isla tales como el ajiaco, aludiendo aquí a la muy citada metáfora de transculturación de Fernando Ortiz.(7) También en episodios como “La fastuosa recepción,” en el cual se celebra la unión entre el príncipe y la plebeya, otros personajes brindan ejemplos adicionales de la influencia de una cultura en otra como cuando los músicos, a petición de Eli, concluyen la fiesta “francesa” con una animada conga cubana (70, 120).

Sin embargo, la interacción de culturas también crea tensiones entre europeos y criollos. Cuando la madre explica con orgullo los ingredientes del ajiaco como caldo curativo y menciona que incluye “tres mazorcas de maíz,” el Príncipe le responde con una pregunta ofensiva: “¿Coméis maíz?... Pensé que era solo manjar para animales de granja”(70). También en el episodio “El cochinillo de azahar” el padre de Edel explica al Príncipe la receta ideal para cocinar un cerdo: “Ahora está, que para que quede bien el cerdo hay que darle de beber el día antes de la matanza quince litros de agua de azahar... Si el cerdo muere aterrado la carne sabrá mal”... “Alfonso, al no poder contenerse, lanzó un viscoso vómito como lava de volcán sobre el bronceado animal”(165). La reacción de Alfonso se convierte en razón de desavenencia entre ellos y vaticina el desgraciado futuro de la pareja.

El regreso de la pareja a Cuba, otra vez en barco con escala en NYC, brinda innumerables oportunidades al autor para recrear con humor y parodia contrastes culturales entre el mundo europeo y el cubano. El viaje también nos da una visión de la cultura Americana a través de Yolanda, vecina de Edel en la Villa del Undoso, quien ahora residía en la metrópolis estadounidense y comparte con la pareja sus impresiones del mundo anglosajón: “Aquí todo se trasmuta. Nadie es amante de lo viejo. Un pueblo fenomenal, alérgico a la historia” (149). En Nueva York ya se nota el cambio del príncipe, ahora desheredado, y el desencanto de Edel quien puede confirmar las infidelidades del marido. Otra vez el cruce en barco permite que Fernández pueda ejercer un tipo de costumbrismo dinámico que expresa su interés en comparar culturas y geografías aunque ahora las comparaciones y observaciones de Edel muestran que “no siempre son las cosas como parecen” (142).

Por otra parte, los episodios que tienen que ver con la Villa del Undoso se alejan de toda controversia y muestran un costumbrismo hiperbólico de esencia realista que revela el deseo del autor de fijar las tradiciones de su pueblo natal tal como el autor las recordaba de niño y a su vez crear una descripción idealizada de su pueblo. Capítulos como “El Petén” – el cual lleva el nombre del barco que regresa la pareja a Cuba— se concentran en descripciones detalladas de lugares en la Villa del Undoso ahora magnificados por la imaginación de Edel (152-57). Aquí el autor, a través de la memorista, se interesa en el folklore de la región e introduce detalles regionales verídicos tales como el significado que tenían los diferentes cantos de los gallos para los habitantes de la Villa del Undoso, así como también los nombres que ellos daban a las campanas de la iglesia del pueblo: “La mayor de las campanas es la Serafina, que suena hondo como una guitarra, la segunda, la Aguedita Martín, provoca al oído sofisticado, y la tercera, la más pequeña, La Maykel, fundida en Hungría, es de sonoridad tierna como el laúd” (153). También mediante la sabiduría de Colirio, cocinera de la familia, se describen recetas de platos regionales como las “Torticas de morón” (186) y se memorializan eventos trágicos para el pueblo tales como el trágico incendio que había ocurrido durante la “Comparsa de los Pollitos” donde habían muerto víctimas de un fuego todas las participantes con la excepción de Colirio (164). Tales detalles de base histórica se mezclan con otros no verídicos donde la fantasía del autor describe un lugar ahora magnificado por la imaginación de Fernández. Esta imaginaria Villa del Undoso nos recuerda a otra, también imaginaria, descrita por Fernández en una entrevista: “Y quizás un día sienta curiosidad por ver de nuevo el lugar donde nací, la Sagua del Río Profundo. Era un sitio tranquilo, un pueblo bucólico situado a la orilla de un río que en profundidad, competía con el Amazonas. ..Todavía recuerdo las agujas góticas de sus numerosas catedrales” (Entre dos aguas, 148). (8)

el autor las recordaba de niño y a su vez crear una descripción idealizada de su pueblo. Capítulos como “El Petén” – el cual lleva el nombre del barco que regresa la pareja a Cuba— se concentran en descripciones detalladas de lugares en la Villa del Undoso ahora magnificados por la imaginación de Edel (152-57). Aquí el autor, a través de la memorista, se interesa en el folklore de la región e introduce detalles regionales verídicos tales como el significado que tenían los diferentes cantos de los gallos para los habitantes de la Villa del Undoso, así como también los nombres que ellos daban a las campanas de la iglesia del pueblo: “La mayor de las campanas es la Serafina, que suena hondo como una guitarra, la segunda, la Aguedita Martín, provoca al oído sofisticado, y la tercera, la más pequeña, La Maykel, fundida en Hungría, es de sonoridad tierna como el laúd” (153). También mediante la sabiduría de Colirio, cocinera de la familia, se describen recetas de platos regionales como las “Torticas de morón” (186) y se memorializan eventos trágicos para el pueblo tales como el trágico incendio que había ocurrido durante la “Comparsa de los Pollitos” donde habían muerto víctimas de un fuego todas las participantes con la excepción de Colirio (164). Tales detalles de base histórica se mezclan con otros no verídicos donde la fantasía del autor describe un lugar ahora magnificado por la imaginación de Fernández. Esta imaginaria Villa del Undoso nos recuerda a otra, también imaginaria, descrita por Fernández en una entrevista: “Y quizás un día sienta curiosidad por ver de nuevo el lugar donde nací, la Sagua del Río Profundo. Era un sitio tranquilo, un pueblo bucólico situado a la orilla de un río que en profundidad, competía con el Amazonas. ..Todavía recuerdo las agujas góticas de sus numerosas catedrales” (Entre dos aguas, 148). (8)

Los episodios que tienen lugar en la Cuba privilegiada de Edel concluyen de forma abrupta en un episodio clave, titulado “El huracán,” cuando las guerras civiles cubanas envían a Edel y a su hermana al exilio en Miami. Todo ocurre durante una  comida de gala que tiene lugar en la Habana en casa de Eli, donde los comensales son víctimas de un asalto terrorista. Los personajes, incluyendo a Edel, no tienen conciencia de sí mismos y ni siquiera se dan cuenta de lo que les está ocurriendo. Encerrados en sus ricas mansiones, solo se interesan en su presente y es evidente que nadie quiere dar importancia al sangriento incidente:“Nosotros los de adentro estábamos ajenos a lo que acontecía en el exterior. Además estábamos habituados a nuestras transferencias de poder”(239).(9) Edel no ofrece opiniones políticas de ningún tipo ni tampoco hay referencias específicas a la época histórica que provoca el asalto. Al final del episodio, Edel y Eli “se escapan de la isla vía Jamaica disfrazadas de monjas”(242). Aunque el episodio carece de fechas exactas y de referencias a la Revolución del 59, la memoria de Edel lleva al lector cubano y cubanoamericano hacia una consideración de la historia de su país y a su relación con el presente del siglo XXI. La falta de detalles históricos sugiere también un patrón de insurrecciones violentas en la isla que se extiende más allá de un período específico. Todo lo que queda entonces es la reflexión por parte del lector sobre un país que tuvo mejores tiempos y de su potencial malgastado: “un país joven sin vicios ni rencillas de antaño” (204).

comida de gala que tiene lugar en la Habana en casa de Eli, donde los comensales son víctimas de un asalto terrorista. Los personajes, incluyendo a Edel, no tienen conciencia de sí mismos y ni siquiera se dan cuenta de lo que les está ocurriendo. Encerrados en sus ricas mansiones, solo se interesan en su presente y es evidente que nadie quiere dar importancia al sangriento incidente:“Nosotros los de adentro estábamos ajenos a lo que acontecía en el exterior. Además estábamos habituados a nuestras transferencias de poder”(239).(9) Edel no ofrece opiniones políticas de ningún tipo ni tampoco hay referencias específicas a la época histórica que provoca el asalto. Al final del episodio, Edel y Eli “se escapan de la isla vía Jamaica disfrazadas de monjas”(242). Aunque el episodio carece de fechas exactas y de referencias a la Revolución del 59, la memoria de Edel lleva al lector cubano y cubanoamericano hacia una consideración de la historia de su país y a su relación con el presente del siglo XXI. La falta de detalles históricos sugiere también un patrón de insurrecciones violentas en la isla que se extiende más allá de un período específico. Todo lo que queda entonces es la reflexión por parte del lector sobre un país que tuvo mejores tiempos y de su potencial malgastado: “un país joven sin vicios ni rencillas de antaño” (204).

Durante la tercera y última parte del libro-- que toma lugar en Miami—se interrumpe la parodia romántico-realista que había estructurado las primeras dos partes del libro y se sustituye ahora por un lenguaje que se basa en la contradicción y en la incongruencia. De hecho, en los episodios finales la historia como unidad lineal deja de tener sentido. Esta tercera parte representa un regreso al tono satírico/grotesco de obras previas de Fernández como Raining Backwards (1988) y Holy Radishes! (1995). En el episodio titulado “Rábanos”-- que alude a la novela Holy Radishes!--se relatan los tiempos más duros para Edel y su hermana Eli.La fábrica de rábanos, ahora en Miami en vez de en el Belle Glade de Holy Radishes!, presenta situaciones que nos recuerdan a su previa novela: las hermanas sufren todo tipo de vejaciones e humillaciones que tienen que ver con la dureza del trabajo y los abusos del capataz. La hostil presencia de las vecinas Mirta y Barbarita (personajes que aparecen en Raining Backwards) le recuerdan al lector que el exilio nivela, reúne y disminuye a todos: “Vivíamos en una barriada conforme a nuestros medios, un decrépito y desvencijado edificio de apartamentos pintado de rosado. Fue un suplicio acostumbrarnos” (251). Y si reaparecen personajes como Mirta y Barbarita que habían figurado en obras previas del autor, desaparecen los personajes más cercanos a la anciana Edel-- entre ellos su única amiga y consejera Muriel Maus. Atrapada en un exilio que no entiende y que toma lugar en un mundo al cual ella no pertenece, Edel se mantiene siempre impotente ante tanta desgracia y reporta los tristes eventos al lector mediante un discurso lacónico y distante.

¿Costumbrismo?

En esta tercera y última parte de la obra podemos apreciar un costumbrismo caótico el cual contrasta con la parodia romántico-realista de las primeras dos partes. De manera eficaz y muchas veces grotesca, Fernández combina costumbres de la cultura anglosajona con la cubana y recrea una especie de hibridismo miamense que se expresa hasta en las comidas de Mirta: “sin mi café y mi perro caliente no funciono.” En efecto, el episodio “El mercado transformista,” que tiene lugar en Miami en un supermercado donde se celebra una fiesta de apertura, confiere significados y contextos nuevos a la vieja poética costumbrista. El segmento se presenta como un show donde hay cantantes que nos recuerdan a Ricky Martin, así como también una niña gritona, declamadora de la mala poesía. Durante la fiesta el autor inventa coincidencias crueles e irónicas para la desgraciada Edel quien no puede reconocer a su hijo Pío, ahora adulto, aunque está físicamente cerca de él. También un misterioso invitado a la caótica fiesta es un miembro del consulado español -- parte del complot de eliminar al joven Pío-- aunque su presencia no se explica hasta el final de la obra.

romántico-realista de las primeras dos partes. De manera eficaz y muchas veces grotesca, Fernández combina costumbres de la cultura anglosajona con la cubana y recrea una especie de hibridismo miamense que se expresa hasta en las comidas de Mirta: “sin mi café y mi perro caliente no funciono.” En efecto, el episodio “El mercado transformista,” que tiene lugar en Miami en un supermercado donde se celebra una fiesta de apertura, confiere significados y contextos nuevos a la vieja poética costumbrista. El segmento se presenta como un show donde hay cantantes que nos recuerdan a Ricky Martin, así como también una niña gritona, declamadora de la mala poesía. Durante la fiesta el autor inventa coincidencias crueles e irónicas para la desgraciada Edel quien no puede reconocer a su hijo Pío, ahora adulto, aunque está físicamente cerca de él. También un misterioso invitado a la caótica fiesta es un miembro del consulado español -- parte del complot de eliminar al joven Pío-- aunque su presencia no se explica hasta el final de la obra.

Sin embargo el interés mayor de “El mercado transformista” se hace evidente en el habla codificada de los personajes quienes se expresan en un inglés extraño el cual sugiere la erosión de la identidad en el nuevo país y que a su vez dramatiza mediante su hibridez las tensiones de una vida bicultural. Por ejemplo, cuando el anunciador introduce la vieja canción del pueblo, “El negrito del batey,” lo hace en un inglés literal --“The Little Blackman from the Sugar Mill”—traducción que no tiene significado para un lector bilingüe hispano o anglosajón. La traducción literal parece destinada exclusivamente a un lector bilingüe de origen cubano familiarizado con dicha canción (277). Las obras de Fernández escritas en inglés como Raining Backwards y también Holy  Radishes! utilizan esta estrategia narrativa que se convierte en metáfora de las divisiones entre anglos y Cubanoamericanos en los EEUU.(10) Lo interesante es que en su última novela, Fernández utiliza esta técnica “intralingüística” para crear distancia no solo entre el lector bilingüe hispano y el anglosajón, sino también entre lectores de ascendencia cubana y otros hispanohablantes bilingües no familiarizados con la canción.

Radishes! utilizan esta estrategia narrativa que se convierte en metáfora de las divisiones entre anglos y Cubanoamericanos en los EEUU.(10) Lo interesante es que en su última novela, Fernández utiliza esta técnica “intralingüística” para crear distancia no solo entre el lector bilingüe hispano y el anglosajón, sino también entre lectores de ascendencia cubana y otros hispanohablantes bilingües no familiarizados con la canción.

La estrategia del autor de usar dos idiomas a la vez se conoce por“interlingualism” [intralingualismo] y se puede encontrar en otras literaturas étnicas en los EU tales como la literatura Chicana. Según Marta Sánchez, el intralingualismo en la literatura chicana requiere que el lector lea prácticamente en dos idiomas a la vez: “In an interlingual experience, the tensions in syntax, the connotations, the ironies, and the reverberations of words and images interlock, pulling in two directions at once” ( 21 ). Añade Sánchez que las narrativas interlingüísticas dramatizan mediante la palabra escrita cierta rivalidad entre lenguajes y culturas y requieren que el lector sea bilingüe y bicultural. Por otra parte, Mary Vázquez en un artículo sobre Raining Backwards se refiere a este fenómeno en la obra de Fernández y señala que: “the over-literal renderings of Spanish expressions into English become markers of cultural alienation and conflicting cultural values… If we are majority readers who do not know Spanish, the humor born of difference and surprise will remain, but that comedy based upon linguistic interchange is closed to us (100-01).

A medida que la trama avanza hacia su final, Edel-- quien se encuentra embarazada después del divorcio- recibe noticias de que Alfonso, padre de la criatura, ha muerto en un accidente en Miami (198). Edel, por temor a que su hijo se convierta en víctima de los agentes de la realeza, lo entrega a una campesina para que lo críe y no se entera de su existencia hasta que los dos coinciden años después en la fiesta de “El mercado transformista.” Hacia el final del libro, el cadáver de Alfonso tiene que ser trasladado a España y el sueño de Edel de tener un nicho al lado de su marido muerto en el cementerio miamense también se disuelve. Tampoco Edel podrá reunirse con su hijo adulto ya que en las últimas páginas del libro, el asesinato de Pío por los agentes de la realeza española parece inevitable. Todo parece ir de mal en peor y en episodios, como “The Cavalcade of America,” la primera persona de Edel cede paso a una voz omniscente que la hace testigo de la muerte de sus seres más queridos: “he comenzado a recordar lo que nunca llegué a presenciar” (307).

“Los buenos recuerdos”

En el exilio, Edel había perdido el interés de conversar con la gente y solo la escritura de sus memorias y el té de flores alpinas parecían consolarla (306). Tal como habíamos visto en Raining Backwards y después enHoly Radishes!, el autor otorga gran importancia al tema borgesiano de la imaginación y como ésta es capaz de crear realidades alternativas que sirven para rescatar a los personajes de las peores situaciones. Personaje atrapado en un contexto que no comprende y ni siquiera trata de analizar, el único consuelo de Edel es dedicarse a la escritura de sus memorias que a la vez se convierten en el libro del lector. Ya en los tiempos de la Villa del Undoso, Edel había encontrado alivio en la escritura cuando-- haciéndose pasar por su abuela -- se dedicaba a escribir cartas imaginarias a su padre para ahorrarle el sufrimiento de saber que su madre había muerto en España, víctima de la Guerra Civil. El acto de escribir tales cartas ayudaba también a Edel: “eran cartas que me distraían” (221). También en el exilio miamense Edel falsifica las joyas de Eli para hacerle creer a su hermana --quien sufre de demencia--que nada había cambiado y que aún vivían en un pasado de riqueza y privilegio. Anciana y exilada en Miami, también Edel se escapa hacia “las buenas memorias” para evitar su presente y mitigar la inmensa soledad que significa envejecer en un país extraño, rodeada de una cultura e idioma extraños. Sin embargo, y en contraste con su hermana, Edel tenía plena conciencia de que los “buenos recuerdos” eran el único refugio del horror de su presente: “Trataba de vivir de los buenos recuerdos repasándolos y engordándolos para que no se contaminaran con las burdas memorias de otros” (253). No obstante, aunque el autor otorga a Edel el poder de recordar y escribir el pasado, al final del libro Fernández se distancia de su triste personaje en un gesto de total indiferencia y resignación.

************

¿Dónde cabe esta ficción costumbrista dentro de la rica tradición de la memoria Cubanoamericana que tuvo su máximo apogeo en los 90s y que aún continúa vigente en nuestros días? Las memorias de autores como Carlos Eire, Pablo Medina, Gustavo Pérez Firmat y Virgil Suárez presentaban una narrativa autobiográfica de tipo confesional es decir que había una correspondencia identitaria entre la vida de estos autores y sus textos. Estas narraciones personales buscaban una reconciliación personal con el pasado cubano de la niñez que ellos querían compartir con el lector. En estos casos no era una cuestión de verosimilitud sino que había que leer estos recuentos como una estrategia, por parte de estos autores, que les servía para ordenar y dar coherencia a una infancia que había ocurrido en otro idioma y otra cultura. En contraste, la obra de Fernández siempre ha tenido un interés comunitario que se interesa en la aculturación y adaptación de su comunidad al exilio. El príncipe extiende este interés a otras épocas que también han señalado transiciones cruciales para su país: las primeras dos secciones de El príncipe examinan, mediante las descripciones costumbristas de Edel, la transición de la Cuba colonial a la Cuba republicana mientras que la tercera y última parte realta la dispersión de su comunidad como consecuencia del fracaso de la República. El resultado es una obra que persigue el tema de la adaptación a través de diferentes épocas y geografías.

colonial a la Cuba republicana mientras que la tercera y última parte realta la dispersión de su comunidad como consecuencia del fracaso de la República. El resultado es una obra que persigue el tema de la adaptación a través de diferentes épocas y geografías.

La ensimismada voz de Edel, con su falta de reflexión, invita al lector cubanoamericano y cubano a reflexionar por ella mediante una perspectiva basada en la actual dispersión de su comunidad. En las palabras de uno de los invitados a la fiesta final en Cuba: “He vivido diez insurrecciones. No me preocupan….Tabletas de Alka-Seltzer en agua. Mucha efervescencia y luego se calma el alboroto” (“El huracán” 240). Si existe algún mensaje en esta novela de poéticas híbridas habría que encontrarlo en la reflexión autoral sobre la responsabilidad no asumida por Edel y los miembros de su clase. Y si en la joven república hubo una prosperidad que nunca llegó a realizarse, en el presente del escritor no existe futuro posible.

La memoria de Edel con su insistente interés en el detalle invita a ser leída como un recorrido triste de los años promisorios de la república cubana y finalmente de la historia de lo que se perdió. Como escritor emigrado el autor se conforma con la recreación de un mundo que se mueve de la potencialidad hacia la desintegración y que reconoce su propia irrealidad mediante la intrascendencia que le brinda el detalle costumbrista. Las conexiones impensadas del uso de la “cita” en la novela de Fernández nos dejan con un costumbrismo híbrido e intrascendente, resignado ante su inevitable transformación. Esta poética de la insignificancia y el desencanto (El mundo de Edel y el de su familia desaparecen al final) es en extremo apropiada a un escritor desterrado quien escribe desde otra orilla y que al igual que su personaje, Muriel Maus, se convierte en “comerciante de recuerdos” (192).

Nota

1. Roberto G. Fernández nació en Sagua la Grande, conocida también como La Villa del Undoso, en 1951 y llega a los Estados Unidos cuando tenía diez años. Publica Cuentos sin rumbo en 1975 y La montaña rusa en 1985. En 1982, publica un ciclo de viñetas bajo el título de La vida es un special/Life is on Special. En los 90s, el autor cambia su idioma creativo al inglés con la publicación de Raining Backwards (1988) y después publica Holy Radishes! (1995). En el 2001 regresa a su idioma natal y publica En la ocho y la doce. También publica otra colección de cuentos, Entre dos aguas en el 2008.

2. En la vasta bibliografía sobre el Costumbrismo peninsular se distingue el clásico libro de Montesinos. Otros estudios panorámicos más recientes son los de Sánchez Martínez y el de Justo Fernández López. Todos hacen la distinción entre el “artículo de costumbres” de intención crítica y el “cuadro de costumbres” que buscaba describir tipos regionales. En la novela de Roberto Fernández encontramos ejemplos de ambas versiones del costumbrismo.

3. En breves reseñas publicadas recientemente Pérez Firmat y también Jorge Febles indican la base histórica de la novela. Ambos críticos también señalan el cambio de tono y contenido en los últimos episodios del libro.

4. Una aproximación intercultural, según Ortega, “puede ofrecer nuevas interpretaciones sobre la construcción nacional basada en las diferencias de los sujetos nacionales y también podría reformular el largo y desigual intercambio entre España y América hispana” (“Post-Teoría,” 113-114). Francisco Fernández de Alba y Pedro Pérez del Solar coinciden con Ortega y definen los estudios trasatlánticos como una perspectiva crítica que nos ayuda a interpretar las relaciones entre la literatura hispanoamericana y la peninsular con el propósito de entender las complicadas y conflictivas relaciones coloniales y poscoloniales entre Europa y los países latinoamericanos (“Hacia un acercamiento” 100). Según Alba y Pérez de Solar, un acercamiento transoceánico ayuda a clarificar conceptos teóricos sobre la pluralidad cultural de Hispanoamérica tales como la teoría de la“transculturación” (Fernando Ortiz) y la “hibridez” (García Canclini).

5. Las páginas indicadas y todas las citas en el texto pertenecen a El príncipe y la bella cubana, Madrid: Verbum, 2014.

6. En su estudio Moriuchi cita las investigaciones sobre el tema identitario que formula Mark Currie:“Identity” can indicate the property of absolute sameness between separate entities, but it can also mean the unique characteristics determining the personality and difference of a single entity. The identity of people and nations is formulated by the logic of both sameness and difference. Véase: Currie, 3. Mi estudio, sin duda, se ha beneficiado del de Moriuchi, aunque en mi caso me interesa estudiar el uso del costumbrismo desde una perpectiva más amplia que considera el exilio como factor en la transformación de la poética costumbrista por un autor contemporáneo como Fernández.

7. La “transculturación” es un proceso importante para las comunidades en estado de transición tales como la comunidad cubana de Miami. En la obra de Fernández el concepto casi siempre aparece como una contaminación recíproca entre culturas como el mismo autor describe en una entrevista: “[La transculturación] es un proceso de asimilación mutua. Primero empiezas a comer lo que ellos comen y después ellos se casan con tus hijos o hijas, para tu desgracia o la suya.” Véase: Entre dos aguas, “Entrevista” 147. Realizada originalmente en inglés (2006) y traducida al español por Ambrosio Fornet y publicada en Cuba en el 2007.

8. La nostalgia por un lugar que nunca ha existido ha sido una constante en la obra previa de nuestro autor: “Muchos jóvenes cubanos sienten nostalgia de la mítica tierra de sus abuelos, un lugar en el que tampoco ellos [los abuelos] han estado.” Véase: Entre dos aguas (138-49).

9. Esta cita es reminiscente del clásico libro del autor mexicano Mariano Azuela, Los de abajo (1916).

10. Véase: Alvarez Borland,Cuban-American Literature of Exile, “Roberto Fernández,” 97-106.

Bibliografía

Alvarez Borland, Isabel. “Escaping The Humors.” Interview with Roberto Fernández. In Identity, Memory and Diaspora. Jorge Gracia, Lynette Bosch and Isabel Alvarez Borland, eds. Albany: State University of New York Press, 2007, pp. 164-172. Traducción: “Entrevista con Roberto Fernández.” Entre dos aguas. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2007. 138-49. Traducida del inglés por Ambrosio Fornet. Print.

----. Cuban American Literature of Exile. Charlottesville and London: University of Virginia Press, 1998. Print.

Auerbach, Erich. Mimesis. Trans. Willard S. Trask. Princeton: Princeton UP, 1974. Print.

Currie, Mark. Difference (London and New York: Routledge, 2004), 3.

4–5, 13. Print.

Febles, Jorge. “El príncipe y la bella cubana: última novela de Roberto G. Fernández”. Madrid, 6/08/14. Disponible:

http://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/el-principe-y-la-bella-cubana-ultima-novela-de-roberto-g-fernandez-319617

Acceso June, 2014.

Fernández, Roberto G

. Cuentos sin rumbo. Miami: Ediciones Universal, 1975. Print.

----. La vida es un special/Life is on Special. Miami: Ediciones Universal, 1982. Print.

----. La montaña rusa. Houston: Arte Público Press, 1985.Print.

----. Raining Backwards. Houston: Arte Público, 1988.Print.

----. Holy Radishes! Houston: Arte Público, 1995.Print.

----. En la ocho y la doce. NewYork: Houghton Mifflin, 2001. Print.

----. Entre dos aguas. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2007. Print.

----. El príncipe y la bella cubana. Madrid: Verbum, 2014. Print.

Fernández de Alba, Francisco y Pedro Pérez del Solar. “Hacia un acercamiento cultural a la literatura hispano-americana,” Revista Iberoamericana, VI, 21 (2006), 99-101. Print.

Fernández López, Justo. “Costumbrismo en el siglo XIX.” Disponible: Hispanoteca.eu/literaturaespañola/sigloXIX/Costumbrismoen el sigloXIX. Acceso: May, 2014.

García Canclini, Héctor. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. Barcelona: Paidós, 2001. Print.

Montesinos, J.F. Costumbrismo y novela. Berkeley, 1960. Print.

Moriuchi, Mey-Yen, “Les types populaires” to “Los tipos populares: Nineteenth-Century Mexican Costumbrismo.” Nineteenth Century Art Worldwide 12, issue 1 (spring 2013). Accessed June 2014. Disponible:

http://www.19thc-artworldwide.org/spring13/moriuchi-nineteenth-century-mexican-costumbrismo.

Ortega, Julio. “Post-teoría y estudios trasatlánticos.” Revista Iberoamericana, III, 9, 109-111. Print.

----“Cuba Trasatlántica, donde convergen fuerzas y utopías.” La Jiribilla 632, Año XII. La Habana, Cuba. 15 de Junio al 21 de Junio de 2013. Disponible: http://www.lajiribilla.cu/articulo/5050/cuba-trasatlantica-donde-convergen-fuerzas-y-utopias

Pérez Firmat, Gustavo. “De Sagua a la Saguesera.” Reseña de El príncipe y la bella cubana de Roberto G. Fernández. NYC, June 7, 2014. Disponible:

http://www.diariodecuba.com/de-leer/1402072227_8930.html

Acceso June,2014.

Ortiz, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Barcelona: Ariel, 1973. Print.

Plamenatz, John .“Two Types of Nationalism.” In Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea. Ed. Eugene Kamenka. Canberra: Australian National University Press, 1973, 22–36. Print.

Sánchez Mejía, Manuel. “Romanticismo, Costumbrismo y Folk-Lore en Murcia a fines del XIX.” Revista Murciana de Antropología, no.13, ( 2006), 389-411. Disponible:

http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/4609/1/2551985.pdf.

Accessed July 2014.

Sánchez, Marta. Contemporary Chicana Poetry. Berkeley: U of California Press, 1994. Print.

Sarlo, Beatriz. Siete ensayos sobre Walter Benjamin. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. Print.

Vázquez, Mary. “Parody, Intertextuality and Cultural Values in Raining Backwards.” Americas Review 18, no.2 (summer 1990): 92-102.Print.