Puck en las Escenas norteamericanas: luchas obreras, monopolio y trabajo entre 1880 y 1890

Ariela Schnirmajer, UBA-FFLL-ILH–UNAJ

A la memoria de Susana Zanetti

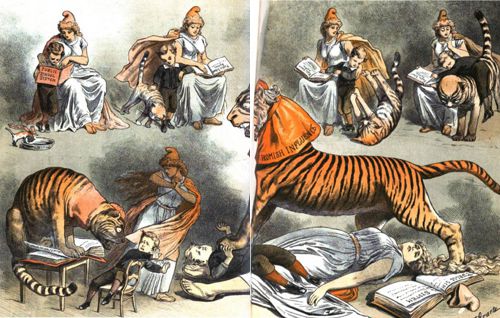

En la entrega periodística de José Martí al diario La Nación de Buenos Aires del 9 de febrero de 1885, el corresponsal, después de referirse a los conflictos entre la iglesia protestante y la católica en los Estados Unidos, cierra su corresponsalía apelando al convincente poder de la caricatura gráfica para alertar sobre el desmedido poder que va adquiriendo el credo católico en los asuntos locales. El corresponsal describe:

Y en una caricatura de Puck, que es aquí un semanario cómico, con láminas de colores, un gatillo, a quien en la primera lámina da a beber leche una niña, con permiso de su maestra, que le guarda el libro, -en la lámina última se ha convertido en aterradora fiera; la maestra, rota a un lado; el libro, bajo la garra; la niña, subyugada y temblorosa (José Martí, 1975, 10:159).

El ingreso de la caricatura a la crónica sintetiza el análisis efectuado en varios párrafos anteriores y le confiere contundencia a la interpretación. A través de una alegoría (gato: poder de la iglesia católica), sin advertirlo, lo inofensivo se ha tornado amenazante e ingobernable; proceso que ha sido plasmado en el pasaje de la lítote (“gatillo”) a la hipér-

bole (“aterradora fiera”). La crítica a los poderosos sirviéndose de la alegoría o la construcción en forma de fábulas con la inclusión de animales es una de las modalidades que adopta la sátira en la Edad Media (Marchese, Forradellas, 2007:361). Con el romanticismo, se moldean estos componentes polémicos y se les imprime una función política. (Marchese, Forradelas, 2007:361). Puck se inscribe en esta tradición con una fuerte animalización de sus actores sociales, aspecto presente también en Escenas norteamericanas, sobre todo en su representación de las figuras de la política.

El empleo de la caricatura anterior escenifica uno de los mecanismos privilegiados que subyace a la crónica martiana y que es posible extender a la crónica modernista hispanoamericana: el trabajo de escritura como un ejercicio de lectura. Aun en un género discursivo como la crónica, en donde el referente real ocupa un lugar central, el suceso se compone a partir de la intertextualidad, definida por Julia Kristeva en los siguientes términos: “todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextual, y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble” (1997:3).

La experiencia del periodismo norteamericano impregna las crónicas martianas: una prueba de esta afirmación es la escena elegida para iniciar este artículo. En ella, con gran libertad compositiva, Martí ha utilizado en el argumento de su entrega del 9 de febrero de 1885, una referencia a Puck de un año antes, fechada el 16 de enero de 1884. En el semanario, a través del humor, la sátira y las dinámicas caricaturas a color dibujadas principalmente por Joseph Keppler, se atacaba la corrupción de los dirigentes políticos, así como a los muchos empresarios adinerados de la época (1). Una década de abismos sociales, the gilded age, sintetizada en el título del libro de Henry George, Progress and poverty.

Martí se mostraba muy interesado en la formación y ampliación democratizadora del público lector. De ahí que siguiera con suma atención el éxito alcanzado por los semanarios ilustrados que, gracias a los adelantos en los dispositivos mecánicos, permitían el mejoramiento de las ilustraciones. Entre ellos se encontraban Puck, Life y Judge, que dependían de imágenes y de caricaturas para atraer a su público, con ediciones a bajo precio y gran captación de espacios publicitarios. Un testimonio del interés martiano en estos medios es el envío de ejemplares a sus amigos, tal como se observa en una carta escrita a Enrique Estrázulas, embajador uruguayo:

“Tan mal me quiere ya que no me ha querido mandar “La Terre”, y en todo un mes, en justísimo castigo, sólo guarda para mí los dos Fígaros últimos que encuentra a mano. Allá van hoy Puck y Judge” (Martí, OC, 1975, 20:188).

Eric Hobsbawn se ha referido al período comprendido entre 1880 y 1914 como “la era del imperio”. La coyuntura en la que publica José Martí sus entregas periodísticas desde su exilio neoyorquino para diversos diarios de América Latina es central para el continente americano: Nueva York, ciudad en la que vivió un tercio de su vida adulta (1880-1895), sufrió en ese lapso la transformación de ciudad en metrópoli, al tiempo que Estados Unidos afirma su apetencia expansionista, proceso que generó cambios centrales para el continente. En ese marco, José Martí traduce las primeras imágenes de la conformación de un nuevo imperio en el último cuarto del siglo XIX. Una buena porción de sus Escenas norteamericanas se obstina en desentrañar las formas de gestación del nuevo orden imperial -proceso fuertemente asociado al crecimiento de la plutocracia y los monopolios- y los caminos viables, deseables y aquellos otros repudiables, para frenar dicho avance. En 1889, el cubano plantea un paralelismo entre esta situación colonial y aquella que vivió América a partir de la conquista española, y se refiere a la necesidad de una “segunda independencia” en su entrega conocida como “Congreso Internacional de Washington”.

José Martí escribe en la mediación, between empires (Homi Bhabha) (2): entre un imperio español en ruinas con una colonia cubana en estado de alerta y un Estado norteamericano en vísperas de su conformación imperial.

Escenas norteamericanas se moldea en el contacto y la frecuentación de los imaginarios, representaciones y discursos sociales norteamericanos, a partir de los cuales se fraguan las interpretaciones martianas. Su experiencia con otros discursos conjuga el interés modernizador con propósitos políticos. En ese marco, tendrá que crear en su lengua y en las extranjeras un nuevo referente: los problemas políticos y culturales de América Latina en la modernidad. A partir de estas observaciones, señalo que las imágenes de las crónicas martianas provienen de la frecuentación de economistas y reformadores sociales como Henry George, de la prensa neoyorquina y, en muchas oportunidades, de su prensa gráfica, provista de una mirada fuertemente corrosiva. Así, en la estructuración del discurso de Progress and poverty (1879), se advierten recursos similares adoptados en las crónicas martianas: el empleo de la ironía para los ricos y del patetismo para los pobres, largos párrafos organizados en torno a la anáfora expansiva y a la acumulación de proposiciones. Martí siguió con entusiasmo el programa del economista californiano, líder del Partido del Trabajo Unido, propulsor de la abolición de los monopolios.

En este artículo indago en el aporte de la caricatura gráfica norteamericana tanto en la formación del pensamiento social y político martiano como en los modos de representación de sus actores sociales y, para ello, apelo al concepto de intertextualidad esbozado por Julia Kristeva. En el marco de la luchas obreras en los Estados Unidos y de la crítica martiana al monopolio, a la ganancia desmedida y a los desajustes en la sociedad norteamericana, me detengo en la figuración del capital -del monopolio especialmente-, en el fenómeno del boycott y su traducción, y en la instancia conciliatoria entre capital y trabajo plasmada en los tribunales de arbitramiento durante las huelgas ferrocarrileras de 1886. Sostengo la hipótesis que las transformaciones del juicio crítico martiano respecto de los conflictos entre capital y trabajo entran en sintonía con los cambios en la representación caricaturesca efectuada por Puck de los actores involucrados. Este semanario, con su carga satírica, generaba una mirada poco complaciente del monopolio, de la concentración del capital y, en ciertos momentos, de los reclamos obreros en torno a la práctica del boycott. Sin embargo, no hay que cristalizar este enunciado y, para ello, analizo algunas fuentes puntuales.

Para calibrar la novedad de estas representaciones, es necesario considerar que Martí advierte acerca de conflictos que no habían sido señalados por ningún otro cronista con anterioridad. Habla de trusts, de monopolios, de formación de sindicatos, de la creciente influencia de las corporaciones en la vida política, de la connivencia entre el poder económico, el político y la justicia, de la complacencia de la prensa, de los problemas de los inmigrantes, de las huelgas, en una escala única.

Con anterioridad, en México (1875-1877), el corresponsal ya había entrado en contacto con las demandas de los obreros, de las huelgas y el tema había adquirido una envergadura importante en la época, tal como fue señalado por los aportes de José Cantón Navarro en Algunas ideas de José Martí en relación con la clase obrera y el socialismo (1970) y de Paul Estrade en el artículo “Un ´socialista´ mexicano: José Martí (1974) y en José Martí: los fundamentos de la democracia en Latinoamerica (2000). Francisco Morán, en una investigación reciente titulada José Martí, la justicia infinita: notas sobre ética y otredad en la escritura martiana (1875-1894) (2014) ha cuestionado la perspectiva de estos dos historiadores, quienes, desde la visión de Morán, han intentado acercar a Martí al socialismo. Sin ánimo de reducir en pocas líneas la vasta investigación de Morán, el crítico revisa la participación martiana en la huelga de sombrereros en México y en otras coyunturas político sociales vinculadas a ese contexto, y señala la impronta de las ideas liberales en Martí y en varios intelectuales de la época que respaldaban a Sebastián Lerdo de Tejeda, con vistas a neutralizar la potencia reivindicadora del movimiento obrero mexicano.

Más allá de los puntos de divergencia entre los críticos, podemos señalar que pese a que la experiencia martiana del Presidio político en Cuba le había dado un acercamiento a los sectores populares, México constituye su primer contacto con un pensamiento ligado a los intereses y a las luchas de los trabajadores. Es el taller de ensayo de su pensamiento, el lugar de confrontación y afirmación de sus convicciones.

Atendiendo al contexto anterior, en este trabajo nos enfocamos en un aspecto poco explorado de la obra martiana que es su relación con la caricatura gráfica en los Estados Unidos. José Ballón Aguirre ha abordado este aspecto en su análisis de la evolución de la obra de José Martí en relación con la política internacional sudamericana del secretario de Estado norteamericano James G. Blaine (1879-1893), teniendo en cuenta el contexto de la Guerra del Pacífico (2003). El crítico efectúa una lectura selectiva y diacrónica de los textos de Martí relacionados con dicha coyuntura y establece un seguimiento paralelo del tema en la prensa neoyorquina, en donde incluye caricaturas gráficas de Blaine provenientes de Puck, World y Nation (3).

Por su parte, Francisco Morán, en el trabajo que citamos anteriormente, parte de un rechazo a toda sacralización de Martí. Se detiene en el Martí migrante que, sin embargo, diseña visiones negativas de los inmigrantes en México y en Estados Unidos. Y, en ese marco, lee a un Martí que posee una idea jerárquica de las razas y que participa del darwinismo social que consideraba “bárbaros” a los diversos grupos inmigratorios. De todos modos, de ahí a ver en Martí una impronta eugenésica, racista y lombrosiana, consideramos que es exagerado y anacrónico. Es evidente que el cubano compartía prejuicios de época, pero también es una de las pocas voces que confiaba en la posibilidad de transformar al inmigrante en ciudadano. En el final de su libro, Morán incluye representaciones de los inmigrantes y propaganda anti inmigrante en la prensa de la época (2014:703-704), y argumenta sobre la incidencia de estas representaciones en la mirada martiana.

Si ampliamos el campo crítico, -sin la intención de efectuar un racconto exhaustivo- entre los estudios que han abordado las crónicas martianas en relación con sus fuentes periodísticas –no estrictamente con caricaturas- orientadas a demostrar cómo el corresponsal se basó en ellas y las transformó, el primer trabajo data de 1948 y pertenece a Jo Ann Harrison Boydston, quien analizó las fuentes de Martí en su texto dedicado a la ocupación de las tierras de Oklahoma (1948), pertenecientes a los indígenas (4). Otros materiales útiles en torno a la reformulación martiana de la prensa escrita norteamericana es el de Kessel Schwartz sobre el asesinato del presidente James Garfield (1984:133-153).

Un aporte imprescindible ha sido el de José Ballón Aguirre, quien demuestra el sistemático parafraseo martiano de los escritos de Emerson en su texto a la muerte del intelectual estadounidense (1986). En una línea temática asociada, figura el trabajo de Georg Schwarzmann, The influence of Emerson and Whitman on the Cuban Poet José Martí: themes of immigration, colonialism, and independence (2010).

En 1989, Julio Ramos recurre al concepto de sobreescritura en su análisis dela última crónica martiana en La Nación (1891), “El asesinato de los italianos” –como reescritura de un reportaje en el New York Herald. El crítico lee en la reelaboración del corresponsal, la trama silenciada en el Herald: el desenmascaramiento del componente xenófobo presente en la sociedad de New Orleans, alentado por la dirigencia local para minar el poder de los italianos en la ciudad, después de haber sido acusados de asesinar a su jefe de policía (1989:110-111). También, cabe señalar el aporte de Susana Rotker en su crónica sobre Jesse James. Según la crítica venezolana, Martí transforma la noticia policial del asesinato del bandido de bancos en un texto ficcional con ribetes épicos (“Jesse James, gran bandido”) y, al sustraer el hecho delictivo de la actualidad, transforma al personaje en un héroe y le confiere perdurabilidad (1992).

Entre los trabajos que recientemente han analizado las fuentes de periódicos norteamericanos en la obra martiana, cabe citar a Jorge Camacho en José Martí: las máscaras del escritor (2006) y María del Pilar Blanco, en “Martí, Edison y el fonógrafo” (2014).

Una arista importante de la comparación entre las fuentes periodísticas norteamericanas y las crónicas de Martí supone las operaciones de traducción de términos o de procesos socio – culturales involucrados. Al respecto, las reflexiones de Pedro Pablo Rodríguez son sumamente pertinentes y las retomaremos en nuestro análisis (2012) (5). En esta línea, interesa consultar el trabajo de Marlene Vázquez Pérez (2010).

1884 o los antecedentes de una mirada

En las últimas décadas del siglo XIX irrumpen en la escena pública internacional las organizaciones obreras como respuesta al proceso de concentración del capital y la producción. Mientras que en los demás viajeros a los Estados Unidos está escasamente aludido, el mundo del trabajo es, en cambio, uno de los fenómenos más intensamente representados por Martí. El cronista argumenta sobre la lucha desigual entre capital y trabajo, entre obrero y monopolio, eje de crónicas como “La procesión moderna” (2010: 167-184), en las se advierte la impronta de la caricatura gráfica presente en Puck en la representación de Jay Gould, magnate del monopolio ferrocarrilero. Interesa retomar dicha crónica para observar la transformación de la mirada que luego se produce en 1886, tanto en la crónica martiana como en Puck.

En 1882 se había propuesto la celebración de la unión de varias ramas de sindicatos, el primer lunes de septiembre de cada año, festejo que se realizaría a través de un desfile. La aludida crónica “La procesión moderna” del 5 de septiembre de 1884 se centra en el de aquel año. En la entrega, el narrador elige el espacio de la calle, confluencia de dos universos contrapuestos: el obrero y la patronal, y claramente se identifica con los primeros. Se mezcla con la multitud y se constituye en un yo enunciador que marcha con ella. Pese a esto, su voz se separa de la masa para hacer legible el mundo moderno, sus aciertos y desvíos.

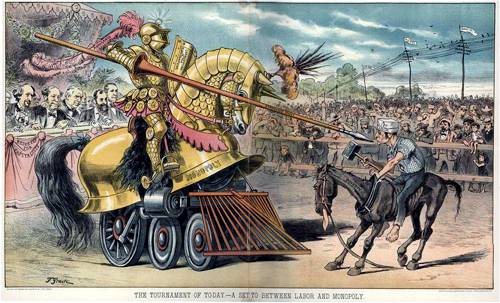

El imaginario de la justa medieval para concebir los conflictos de capital y trabajo está presente en esta crónica y en Puck. En “La procesión moderna”, como en otras (Crímenes y problemas, OC, 10:155), Martí emplea dicho campo semántico para referirse a la superación de los conflictos entre capital y trabajo, concebidos en esos términos y muestra su confianza en el Estado norteamericano, en los empresarios y en las asociaciones obreras, la Asociación de los Caballeros del Trabajo. Para ello, incluye un recorrido histórico en donde muestra la transformación del lugar del trabajador en occidente, con breves referencias a otros períodos históricos. En relación a la edad media, señala: “Antaño con poner un rey la mano sobre el hombro de un calientachismes de palacio (…) ya lo hacía caballero” (168), “(…) mástiles se ven, pero no de lanzas, son las lanzas de la guerra nueva, las chimeneas delgadas de las pequeñas máquinas de vapor (…)” (168).

En la caricatura gráfica del semanario satírico Puck, (1º de agosto de 1883, vol.XIII, nº 334), F. Graetz satiriza el conflicto entre los obreros por una parte, y los industriales con los dueños de los ferrocarriles, por la otra, quienes controlaban la economía norteamericana. La sátira asume el intertexto de la justa medieval. Entre los espectadores del público se incluyen los dueños de las compañías ferrocarrileras, Jay Gould y William Henry Vanderbilt.

Lo interesante para nuestro tema es que mientras que el corresponsal en “La procesión moderna” emplea el campo semántico de la justa medieval para mostrar un tipo de sociabilidad superada en el presente de la enunciación, en la caricatura gráfica este esquema permea la retícula satírica.

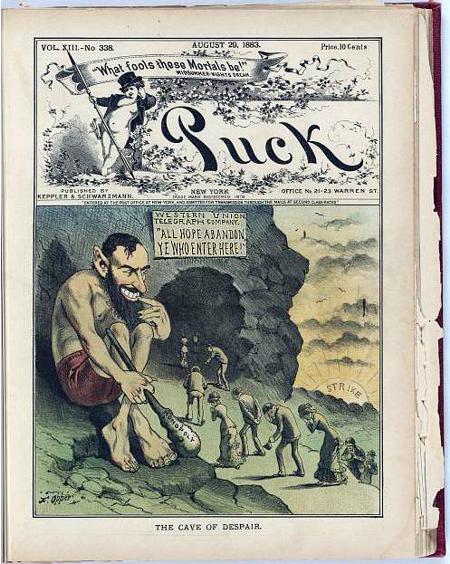

Retornando a la crónica “La procesión moderna”, ésta se interna en la representación del capital y la política. Como la caricatura de personalidades públicas y de situaciones políticas y sociales estaba muy difundida en la prensa gráfica de la época, podemos observar cómo un testimonio presente en Puck (20 de agosto de 1883)le otorga una representación demoníaca a Jay Gould, que se logró a partir de la distorsión de sus orejas alargadas, unida al epígrafe que enfatiza el placer del personaje por generar la discordia en la clase obrera, colocado en el ingreso de la cueva: “I can hire one half of the working class to kill the other half”. Al fondo, el sol metaforiza la “huelga”, visualizada como una posible salvación.

El carácter amenazante del personaje se refuerza con su figuración agigantada -porta un garrote- frente a la miniaturización de los trabajadores (nuevamente, hipérbole y lítote, como en la caricatura gráfica del “gatillo”), sumado al título de la caricatura “La cueva de la desesperación” (“The cave of despair”) (6).

Esta figuración crítica entra en consonancia con la caricatura literaria que diseña Martí en la crónica, en imágenes hiperbolizadas que remiten implícitamente a Mefistófeles. En relación a Jay Gould, el cronista señala: “abre vorágines, levanta montañas, desata océanos; conjura y desencadena vendavales”(177) (7). La imagen presentada por Martí se combina en la crónica con otra caricatura obrera de Gould de un trabajador que carga en su espalda al monopolio. El corresponsal le confiere así valor a las opiniones de los obreros, estableciendo coincidencias entre sus voces y la propia:

[los trabajadores] Aplauden una alegoría que va pintada en lienzo en el carro de los armadores. Un trabajador lleva a cuestas, como carga que lo abruma, al Monopolio, representado en la caricatura de Jay Gould […] juega como con una perinola con la Bolsa. Con una voz, hace surgir un ferrocarril: lo hunde con la otra […] Jay Gould ha de velar de noche, entre sus riquezas insolentes y estériles […] hambriento en una cueva (2010:177).

Los razonamientos del cronista y la voz de los obreros convergen en la misma significación “gigantesca” del monopolio, representación que se extenderá a toda la nación norteamericana con el “gigante de siete leguas” en el ensayo “Nuestra América” de 1891. Al respecto, Ballón Aguirre ha señalado un imaginario común entre la imagen del “gigante de siete leguas” del Harper´s Weekly con la presentada en el ensayo “Nuestra América” (2003:400-403).

Martí admite la posibilidad de enriquecerse de manera honesta, pero rechaza la adquisición de riquezas como la categoría central de un ideal moral, aspecto ético que será el soporte de su percepción. Su rechazo a la falta de espiritualidad de la nación norteamericana no impugna el desarrollo material de aquella sociedad, ni su reconocimiento de las que considera las mayores virtudes en los Estados Unidos: la libertad, el trabajo y, en ciertos aspectos sociales, su originalidad. En ese marco, en relación con los burgueses, admira a la nueva figura del empresario que crea de sí mismo (el self made man), pero ejerce una fuerte crítica al desmedido afán de lucro.

Si bien el gigantismo es una figura común en muchos de los relatos sobre los Estados Unidos, no siempre se lo asoció al peligro social o económico. Beatriz Colombi explica que Domingo F. Sarmiento observó la dimensión fuera de escala de los “hoteles monstruos”, como el San Carlos, que comparó con falansterios, como si representara un programa social utópico de espontánea realización. En Sarmiento el gigante nunca es cíclope ni monstruo amenazante, ni demonio. Por su parte, -continuando con la explicación de Colombi- en el caso de la mirada de Paul Groussac sobre los Estados Unidos en Del Plata al Niágara, la hipérbole, la metáfora del país del norte asociado al “mammoth” connota el escaso o nulo valor estético que encuentra en los Estados Unidos (2004:86).

Volviendo a “La procesión moderna”, es evidente que en la representación del monopolio asociado al peligro hay un imaginario compartido entre los lenguajes de la comunicación gráfica, el pensamiento del cronista y el de los trabajadores. De todos modos, mientras que Puck presenta un gran escepticismo en la resolución de los conflictos entre capital y trabajo, en cambio, Martí sostiene una mirada alerta, confiada en las instituciones democráticas, aunque consciente de la disparidad de fuerzas.

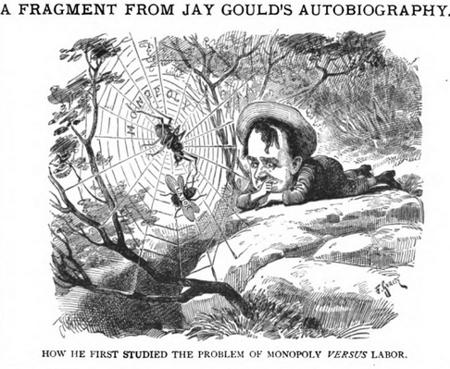

Otro testimonio de Puck es esclarecedor y presenta una colocación similar. El 19 de septiembre de 1883 el semanario titula “A fragment of Jay Gould's autobiography”. En clave caricaturesca, se figura a un Gould que concibe los conflictos entre monopolio y trabajo en analogía con el mundo animal: se subraya el saber del capitalista, quien, desde pequeño, ha aprendido el arte de urdir la telaraña para atrapar a la víctima, la araña, y por analogía, al trabajo. Así, tanto en la caricatura gráfica “The cave of despair” como en “A fragment from Jay Gould´s autobiography”, el trabajador ocupa el lugar de víctima.

1886 o la transformación de la mirada

La década de l880, como señalé, fue testigo de fuertes enfrentamientos entre burgueses y obreros. En ese marco, se produjo un gran crecimiento de la Asociación de los Caballeros del Trabajo (8), organización que nucleó y orientó los reclamos de los obreros por carriles conciliatorios. En su tratamiento, Martí aprecia el funcionamiento de la Asociación y sus modos de conseguir fondos para sostener a los obreros en huelga (9). Valora, especialmente, la labor educativa que emprende la dirigencia sindical en relación a sus bases, es decir, respecto a los inmigrantes recién agremiados. Sin embargo, el rápido crecimiento de la Asociación, en 1886, acelera los plazos y produce discontinuidades en la tarea formativa. Este es un argumento fuerte de Martí en relación a las motivaciones de las huelgas prematuras de dicho año y en su defensa de la Asociación de los Caballeros del Trabajo frente a los elementos radicalizados, argumento que lo diferenciará de Puck.

En tanto que entre 1882 y 1886 Martí publica trece crónicas sobre la cuestión social, en 1886 le dedica doce a los conflictos del mundo del trabajo. Es el año en que los conflictos adquieren mayor virulencia y desembocan en violentas huelgas, asedios y boycotts, en cuya organización las bases superan a la dirigencia.

Las huelgas de conductores de carros se ramificaron y derivaron en la gran huelga ferrocarrilera de 1886, que mantuvo en vilo a vastas regiones de los Estados Unidos, impidió la distribución de bienes de consumo y mercancías a los diferentes estados y puso en evidencia el crecimiento y la gravitación de la Asociación de los Caballeros del Trabajo (10).

Me detengo en dos crónicas reunidas bajo un mismo título “Las grandes huelgas en los Estados Unidos”, del 27 de abril de 1886 (OC, Martí, 10:410-424). “En estas cartas decimos los hechos, no en su osamenta ponderosa, sino en su jugo: de modo que cuando razonamos, vamos contando”. (414). El cronista explica su modo de componer la entrega, en la que alterna entre la narración de los asedios provocados por los trabajadores,-de los que se distancia-, con el análisis de las diversas causas que desembocaron en dicha acción de fuerza. Mientras que en crónicas anteriores, el cronista ponía en escena su compenetración con los problemas de los obreros, a pesar de mostrar un saber diferencial, aquí en “Las grandes huelgas en los Estados Unidos” critica abiertamente a los nuevos miembros radicales, que han declarado una huelga prematura, violenta y evitable (11).

Esta huelga puso de relieve la profunda división que existía entre los dirigentes nacionales de los Caballeros del Trabajo y sus líderes regionales: aquellos, reacios a las huelgas, estos, en gran parte, impacientes y radicales. Martí atiende a esta división y toma partido por el grupo moderado. En ese contexto, se conforma una comisión para el estudio y arbitramiento de los casos de disputa entre los obreros y sus empleadores, tribunal que contaba con el apoyo de los distintos sectores de poder.

La centralidad de esta comisión se observa no solo en los argumentos martianos sino también en la estructura de ambas crónicas: las dos confluyen, en el cierre, en la imagen última del tribunal.

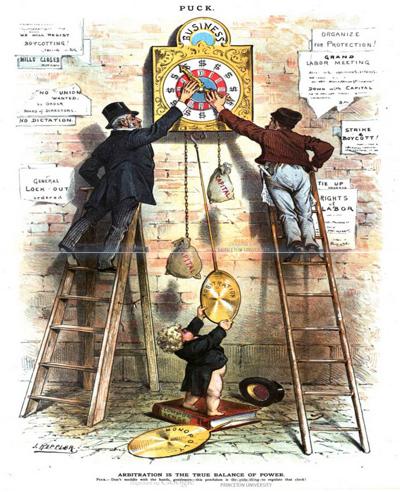

Un ejemplar de Puck fechado el 17/03/1886, en sus páginas internas introduce la necesidad de los tribunales de arbitramiento. En la parte inferior contiene un epígrafe en donde se lee: “Arbitration is the true balance of power”. Puck: “Don´t meddle with the hands, gentlemen – this pendulum is the only thing to regulate that clock!”.

El reloj representa a la sociedad capitalista; el péndulo, al tribunal de arbitramiento, sostenido por Puck, quien se encuentra parado sobre un libro titulado “sentido común”. De un lado del reloj se halla el empresario, y del otro, el trabajador. Es clara la inflexión conciliadora, con las bolsas rellenas de capital a cada lado. Lo interesante para nuestro análisis es que el monopolio, que hacia 1884 poseía una representación amenazante, en esta caricatura se halla desplazado del tribunal de arbitramiento. El platillo con la leyenda “monopolio” se halla en el suelo, junto a Puck y su libro Common sense.

A continuación, citamos el cierre de la segunda crónica de Martí:

“(…), ya son oídos a la par, sin diferencia alguna de respeto, el Gould, el buhonero que ha olvidado en la prosperidad las miserias con que empezó su pasmosa fortuna, y el Powderly, el mecánico generoso, que ha preferido a su adelanto personal la consagración a la defensa de los derechos de la gente humilde” (424).

En la comparación de los modos de figurar a los actores sociales en el contexto de los tribunales de arbitramiento establecidos en 1886, advertimos que tanto la crónica martiana como el semanario ilustrado Puck, dejan en suspenso sus críticas a los sectores monopólicos, o, a lo sumo, las suavizan, en el intento de propiciar un clima social de entendimiento. Es característico del estilo martiano la individualización de ciertos sujetos a partir de unos pocos rasgos. En este contexto, Gould, en la cita martiana, abandona su carga mefistofélica de 1884.

Retornando a la caricatura gráfica “Arbitration is the true balance of power”, a ambos lados de cada sector figuran carteles con sus principales lemas. Del lado del empresario: “Resistiremos el boycott”, “Fábricas cerradas”, “no queremos la unión”. Del lado del trabajador, “organizarse para protegerse”, “gran organización de los trabajadores”, “huelga y boycott”, “derechos y trabajo”. Si bien Martí, en ambas crónicas, expone los argumentos de ambos sectores y traduce, para el lector porteño, el fenómeno del “boycott” o asedio -experiencia con la que no cuenta- señalamos un argumento ausente en Puck y que Martí valoriza. Se trata del interés formativo de las bases, cuestión que remarcamos en páginas anteriores. La educación es la llave para transformar al obrero en un sujeto consciente de sus derechos y deberes, oficia de freno a la violencia.

En el diálogo propuesto entre ambas entregas, -la caricatura y la crónica- interesa detenerse en sus peculiares estilos. La intensa poetización de la prosa martiana, el alto valor que le otorga al saber literario, ingresa al análisis social y económico que efectúa el cronista de los conflictos obreros. Vale la pena citar el inicio de la primera crónica:

El buen vivir y el ligero pensar son cosa grata y cómoda; pero no bastan a espantar los problemas de los tiempos, que sientan mal de nuestro grado en el festín como el fantasma de banquo.

El siglo tiene las paredes carcomidas, como una marmita en que han hervido mucho los metales. Los trabajadores, martillo en mano, cuando no Winchester al hombro, han comenzado ya a palpar las hendiduras, y a convertir en puertas anchas los agujeros, por donde entren a gozar en paz, aunque se les manche los vestidos de la sangre propia, o ajena, de un estado nuevo en que el trabajo sea remunerado a un precio suficiente para sustentar la casa sin miseria y amparar la vejez (…) (411).

El fragmento anterior introduce el conflicto obrero a través de una intensa poetización de la prosa y de una referencia a la literatura. En el acto III, escena IV, Macbeth, atormentado por su conciencia culpable, ve lo que nadie más ve: el fantasma del general Banquo, al que ordenó asesinar, ocupa el puesto de rey en la mesa en el banquete del palacio. En analogía con el texto dramático, la cuestión social, aquello que la dirigencia buscó silenciar, regresa con toda su virulencia. El ámbito literario, con su alta capacidad de simbolización, se presenta como la forma privilegiada para dar sentido trascendente a la temática social.

Martí advirtió que el acelerado desarrollo capitalista producía irreversibles cambios en todos los ámbitos de la sociedad. Junto a las nuevas tecnologías y a las posibilidades de la modernidad, también denunció su contracara. La concentración urbana había originado una clase trabajadora centralizada en las fábricas e industrias, sometida a agotadoras jornadas a cambio de bajos salarios y a condiciones de vida miserables como el hacinamiento. Al observar que los burgueses dejan de atender a los justos reclamos de los obreros, las corresponsalías martianas adquieren un fuerte tono corrosivo. Aunque la mirada martiana destaca la democracia norteamericana, paulatinamente advierte la connivencia entre sectores del poder político y del económico, sumado al peso de las políticas monopólicas.

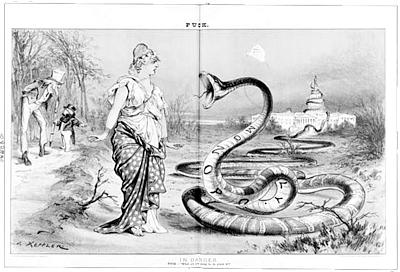

Si en principio Martí confiaba en el diálogo entre capitalistas y trabajadores, hacia mediados de la década de 1880 señala las alianzas del gobierno con el capital económico, la conformación de los monopolios en perjuicio de los intereses populares, y visualiza al Estado norteamericano como represor del movimiento obrero. De esta manera señala que la democracia se ha transformado en una plutocracia. Al respecto, señalamos figuraciones similares en Puck y en Escenas en relación al movimiento desviado. La edición del semanario fechada el 9 de febrero de 1881 muestra una serpiente que representa los monopolios que involucran a los senadores, con una cola enroscada al domo del Capitolio, ante la personificación de la “Libertad”, y “Puck” preguntándole al Tío Sam, “¿Qué vas a hacer al respecto?”

En sintonía con esta imagen, en “La procesión moderna” Martí había animalizado a los políticos, y reitera el enriquecimiento de la metáfora del movimiento empleada en otros contextos– unida a un sabio uso adjetival. “Los politicianos (12) culebrean por entre la turba, como serpientes de ancho vientre y rostro rojo [...] rufianes de ideas”. [...]” (El énfasis nos pertenece).

Escenas norteamericanas se fragua en un espacio intertextual, con una escritura porosa, abierta al diálogo y a las apropiaciones, y en ese lugar se moldea la fuerza corrosiva de su pensamiento y la fuerte poetización de su prosa.

Notas

1. En esta misma línea editorial figuran Life y Judge. Al respecto, véase, Edwin, Emery, 1966:362-407.

2. Para definir la situación de los sujetos desplazados de su país de origen nos basamos en la teoría contemporánea, dado que elaboró conceptos que son de utilidad para nuestra investigación. En ella se habla de “entre lugar”, “in-between”, “extraterritorialidad”, para aludir a las nuevas identidades emergentes de esta experiencia. Arcadio Díaz Quiñones retoma el concepto de “in-between” trabajado por Homi Bhabha en su ensayo “Narrating the Nation”, que significa literalmente en-entre y que puede ser traducido como “entre lugar”, “entre medio”. De los fenómenos de inmigración que ponen en escena ese “entre lugar”, Martí fue uno de los primeros intelectuales hispanoamericanos en dar una respuesta moderna frente a esa condición. Homi Bhabha lo emplea asociándolo a posiciones intersticiales, intermedias y mediadoras entre culturas diferentes. Esta posición sería característica de los intelectuales poscoloniales, ubicados entre las metrópolis y el Tercer Mundo. En cambio, Díaz Quiñones lo piensa en relación con el Martí cronista a fines del siglo XIX, que desde los Estados Unidos se postula como mediador entre el centro y la periferia. Lee los fenómenos sociales, políticos y culturales desde una doble perspectiva que nunca muestra las experiencias aisladas y donde cada escena o situación en el imperio evoca su contrapartida en el país de procedencia. Creemos que, en este caso, son iluminadoras las relaciones que plantea Homi K. Bhabha: “la articulación social de la diferencia, desde la perspectiva de la minoría, es una compleja negociación en marcha que busca autorizar los híbridos culturales que emergen en momentos de transformación histórica”. (El énfasis nos pertenece.)

3. Es iluminadora su contextualización del poema martiano “Banquete de tiranos” de Versos libres, en relación con una caricatura del World titulada “El festín de Baltasar y los reyes del dinero” (2003:283-281). En la caricatura, se representa el banquete privado que los doscientos hombres más ricos del país le ofrecen a James Blaine, faltando una semana para las elecciones presidenciales de 1884, en la que Blaine era el candidato por el partido republicano. Una familia obrera paupérrima, con la vestimenta raída contempla el derroche del banquete. Para la masa trabajadora el banquete fue leído como una ofensa.

4. En un trabajo de 2010, Jorge Camacho retomó y profundizó el aporte de Boydston en su ensayo “Cosa magnífica y sangrienta: La crónica de José Martí sobre la “invasión” de Oklahoma”, en donde se refirió a uno de los debates más importantes concernientes al indígena norteamericano a fines del siglo XIX en los Estados Unidos vinculado con la distribución de la tierra y el otorgamiento de la ciudadanía.

5. La labor de Martí como traductor es de sobra conocida. Si bien este aspecto no será abordado en nuestro trabajo, entendemos que el ejercicio de la traducción implicó operaciones de orden estético y político-literario, en las que Martí diseñó un programa de apertura cultural para América Latina. Sobre este tema, véase el artículo de Beatriz Colombi, “El viaje de la escritura, la traducción”, Viaje intelectual. Migraciones y desplazamientos en América Latina (1880-1915), 2004, Rosario, Beatriz Viterbo, 57-70.

6. Se verifica en esta representación que “la exageración burlona de los rasgos de un personaje es la caricatura”, en términos de Helena Beristáin (1998:281). Todas las citas de “La procesión moderna pertenecen a Schnirmajer, 2010.

7. El cronista remarca el maltrato y la inescrupulosidad de Gould a los trabajadores ferrocarrileros: el incumplimiento en los acuerdos estipulados con los obreros, la rebaja de sueldos, despido sin previo aviso, aumento de horas de trabajo sin compensación.

8. La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo fue una organización obrera fundada por Uria Stevens en Filadelfia en 1869. Knights of Labor fue la primera organización obrera creada en los Estados Unidos. Fue una organización secreta hasta 1878. Durante la década de los ochenta su membresía creció notablemente y en 1886 ya contaba con más de 600.000 afiliados. Abogaba por el establecimiento de cooperativas y asociaciones de ayuda mutua, pero se oponía de hecho a la participación de los obreros en las luchas políticas y practicaba la colaboración de clase. Sus afiliados ignoraron la prohibición de sus dirigentes de participar en la huelga de 1886 y esto le hizo perder influencia a la organización. En 1890 ya había sido opacada por la American Federation of Labor y se desintegró a fines de esa década.

9. La vía conciliatoria se traduce en medidas concretas: en una zapatería en huelga, ante la imposibilidad de garantizar el salario de los obreros, se decidió reconocer a los trabajadores una parte en los productos de la fábrica (José Martí, Obras completas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, 10: 404). Explica el corresponsal: “Crece este sistema. Acaso sea el que predomine, como único medio justo de dar en la producción de la obra la porción correspondiente al dueño y a los operarios” (1975,10:404).

10. Según diversas fuentes (Delello, 1977; Lazarus Goldberg, 1985; Craig,2000; Foner, 1955), estas huelgas tuvieron su motivación en los acontecimientos sucedidos en 1884, cuando la Missouri Pacific Railroad, empresa del monopolista Jay Gould, redujo en dos oportunidades el salario de sus empleados. Los trabajadores afectados declararon la huelga y diversos gremios se les unieron para solidarizarse. La Orden de los Caballeros asumió la dirección del movimiento.

11. Alentados por la ilusión de poder que habían adquirido los obreros ferroviarios de la Missouri Pacific en huelgas anteriores, llaman a un nuevo cese del trabajo. En menos de un mes, la protesta se extendió a 9000 obreros y paralizó el tránsito de trenes en más de 5000 millas de vía. La compañía consiguió rompehuelgas, la fuerza pública intervino y la protesta tomó un cariz violento. Es la primera vez que Martí se opone a una huelga, de allí nuestra atención en su argumentación.

12. “Politicianos” es un anglicismo que deriva de politicians. Pedro Pablo Rodriguez señala que la investigación en torno a las operaciones de traducción de Martí respecto de la prensa norteamericana es una tarea pendiente. Así, señala una intencionalidad evidente en el cubano al hispanizar palabras, como politicianos por politicians o library, sabiendo de la existencia de los correspondientes vocablos en español. Para ampliar este aspecto, véase Rodríguez, 2012:8-9.

BibliografíaBallón Aguirre, José. “Mil votos contra James G.Blaine (1884-1885)”, Martí y Blaine en la dialéctica de la Guerra del Pacífico (1879-1883), México, UNAM, 2003, pp.249-308.

…. Lecturas norteamericanas de José Martí: Emerson y el socialismo contemporáneo (1880-1887), México, UNAM, 1995.

Bhabha, Homi K. (1994). “Los lugares de la cultura”, en El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manantial.

Camacho, Jorge. José Martí: las máscaras del escritor, Society of Spanish and Spanish-American Studish, Estados Unidos, 2006.

….“´Cosa magnífica y sangrienta´: la crónica de José Martí sobre la “invasión” de Oklahoma”, Delaware review of Latin American Studies, vol. 11, nº 2, december 30, 2010.

Cantón Navarro, José, Algunas ideas de José Martí en relación con la clase obrera y el socialismo, La Habana, Editora política, 1981.

Colombi, Beatriz. “El relato de viaje como epigrama. Del Plata al Niágara de Paul Groussac, Viaje intelectual. Migraciones y desplazamientos en América Latina (1880-1915), Rosario, Viterbo, 2004, 71-104.

… ”El viaje de la escritura, la traducción”, Viaje intelectual. Migraciones y desplazamientos en América Latina (1880-1915), Rosario, Viterbo, 2004, pp 57-70.

Del Pilar Blanco, María.”Martí, Edison y el fonógrafo”, Babedec, vol. 3, nro. 6, 2014, 206-226.

Emery, Edwin, “Surge el periódico moderno”, El periodismo en los Estados Unidos, Editorial Trillas, 1966, pp.381-407.

Estrade, Paul. José Martí: los fundamentos de la democracia en Latinoamérica, Editorial Doce Calles, Madrid, 2000.

Harrison Boydston, Jo Ann. “José Martí en Oklahoma”. Archivo José Martí 4, 12 (1948), 195-201

Kristeva, Julia. “Bajtin, la palabra, el diálogo y la novela”. En Navarro, Desiderio (selección y traducción). Intertextualité, La Habana, UNEAC, Casas de las Américas, 1997.

Marchese, Angelo, Forradellas, Joaquín, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel, 2007.

Martí, José. Escenas norteamericanas, La Habana, Editorial de ciencias sociales, 1975, tomo 10, 410-424, 27 de abril de 1886.

…. “La procesión moderna”, Escenas norteamericanas y otros textos, Selección, prólogo y notas de Ariela Schnirmajer, Buenos Aires, Corregidor, 2010, pp. 167-184.

Morán, Francisco. “Martí en México”, Martí, la justicia infinita: notas sobre ética y otredad en la escritura martiana (1875-1894), Madrid, Verbum, 2014.

Puck, In danger. Puck: "What are you going to do about it?" / Keppler. Illus. in: Puck, 1881 Feb. 9, pp. 386-387.

…… “The cave of despair” In, Puck, v. 13, no. 338, 1883 August 29, cover.

……“Arbitration is the true balance of power. Puck: "Don't meddle with the hands, gentlemen - this pendulum is the only thing to regulate that clock!" / J. Keppler. in: Puck, v. 19, 1886 March 17, pp. 40-41.

……“A fragment from Jay Gould´s autobiography”. In Puck, September 19, 1883, p. 34.

……“A picture without words”. In Puck, January 16, 1884, vol. XIV, nº 358.

……“The tournament of today - a set-to between labor and monopoly”. F. Graetz. In Puck,v. 13, no. 334, (1883 August 1), centerfold.

Ramos, Julio “Límites de la autonomía: periodismo y literatura”, en Desencuentros de la modernidad en América Latina, México, FCE, 1989, pp. 110-111.

Rodríguez, Pedro Pablo.”Traducción y periodismo en Martí: apuntes para sugerir un estudio”, Anónimos, Revista de la Asociación cubana de traductores e intérpretes (ACTI), nº 1, año, 2012, 8-9.

Rotker, Susana. La invención de la crónica, Buenos Aires, Letra Buena, 1992.

Schwarzmann, Georg. The influence of Emerson and Whitman on the Cuban Poet José Martí: Themes of immigration, colonialism, and independence, Lewiston, New York, Edwin Mellen Press, 2010.

Schwartz, Kessel, “A source for three Martí letters-the art of translation and Journalistic creation”, Revista de estudios hispánicos, tomo XVIII, nº 1, enero (1984), pp. 133-153.

Vazquez Pérez, Marlene, La vigilia perpetua. Martí en Nueva York, La Habana, Centro de Estudios martianos, 2010.