Estrategias y mecanismos de difusión a la sombra del absolutismo, la república y el constitucionalismo: una valoración crítica sobre los destinatarios venezolanos de la propaganda realista puertorriqueña(1)

Jesús Raúl Navarro García, CSIC, España

Beatriz Barrera Parrilla, Universidad de Sevilla, España

Introducción

Siguiendo los pasos de una larga tradición de relaciones comerciales y humanas con Tierra Firme,(2)Puerto Rico actuó como un gran centro de producción ideológica antirepublicana tras la independencia de Venezuela, labor en la que destacó un venezolano muy conocido en el proceso independentista de su país: José Domingo Díaz, intendente que fue de la isla entre 1822 y 1828.(3) Las tareas encomendadas a Díaz en el ámbito de la propaganda política fueron muchas aunque en ella no estuvo nunca solo pues sus escritos formaban parte de un plan general de propaganda en el que trabajaban, conjuntamente, otros miembros del gobierno insular bajo las órdenes del capitán general Miguel de la Torre. En este equipo destacó el comerciante José María Pando,(4) cuyas tareas de información las compaginó con las del comercio, actividad que había desempeñado en Caracas, ciudad de la que salió a mediados de mayo de 1821 al ser ocupada por Francisco Bermúdez.(5) Pando no sólo informaba a la Capitanía General de Puerto Rico sobre la actividad política y militar en el Caribe, en especial la que afectaba a Venezuela, también lo hacía a la Superintendencia de Cuba desde su privilegiada ubicación en Curaçao. Desempeñó un gran papel en la difusión de los escritos de José Domingo Díaz que debían preparar la expedición naval a Venezuela, y una vez acabada ésta desempeñó también tareas informativas para evitar la entrada de proclamas y escritos subversivos a Cuba, así como de potenciales insurgentes, caso del francés Mr. Dronet, que llegó a Trinidad (Cuba) a fines de 1829 siendo reputado por Pando como “enemigo del gobierno español y exaltado insurgente.”(6)

Siguiendo los pasos de una larga tradición de relaciones comerciales y humanas con Tierra Firme,(2)Puerto Rico actuó como un gran centro de producción ideológica antirepublicana tras la independencia de Venezuela, labor en la que destacó un venezolano muy conocido en el proceso independentista de su país: José Domingo Díaz, intendente que fue de la isla entre 1822 y 1828.(3) Las tareas encomendadas a Díaz en el ámbito de la propaganda política fueron muchas aunque en ella no estuvo nunca solo pues sus escritos formaban parte de un plan general de propaganda en el que trabajaban, conjuntamente, otros miembros del gobierno insular bajo las órdenes del capitán general Miguel de la Torre. En este equipo destacó el comerciante José María Pando,(4) cuyas tareas de información las compaginó con las del comercio, actividad que había desempeñado en Caracas, ciudad de la que salió a mediados de mayo de 1821 al ser ocupada por Francisco Bermúdez.(5) Pando no sólo informaba a la Capitanía General de Puerto Rico sobre la actividad política y militar en el Caribe, en especial la que afectaba a Venezuela, también lo hacía a la Superintendencia de Cuba desde su privilegiada ubicación en Curaçao. Desempeñó un gran papel en la difusión de los escritos de José Domingo Díaz que debían preparar la expedición naval a Venezuela, y una vez acabada ésta desempeñó también tareas informativas para evitar la entrada de proclamas y escritos subversivos a Cuba, así como de potenciales insurgentes, caso del francés Mr. Dronet, que llegó a Trinidad (Cuba) a fines de 1829 siendo reputado por Pando como “enemigo del gobierno español y exaltado insurgente.”(6)

Otro importante colaborador de esta tupida red de informantes y difusores de los escritos de Díaz fue Antonio Toro, natural de Caracas y administrador que fue del valle de Pascua (Caracas). Su trayectoria, vinculada a los servicios de información realista, arranca desde la época en la que el futuro capitán general de Puerto Rico, Miguel de la Torre, aún residía en Venezuela. Parece que Toro mantuvo informado a La Torre desde Caracas acerca de los movimientos republicanos contra Puerto Rico utilizando como enlace al comisionado Esteban Cambreleng, comisario ordenador y contador de las Reales Cajas de Caracas, afincado a la sazón en Curaçao.(7) Toro estuvo acompañado en suelo venezolano por Isidoro Arroyo Montes, quien llegó a ser oficial segundo de las Reales Cajas de Caracas, sin que esto fuera obstáculo para desempeñar una labor destacadísima en la difusión de los escritos de Díaz. Se vio obligado a salir de Venezuela una vez quedó clara para las autoridades republicanas su papel en la trama civil realista que apoyaba el desembarco de tropas españolas, recalando tambien en suelo puertorriqueño, en donde solicitó –a mediados de 1831— el abono de la parte del sueldo que disfrutaba como secretario contador de la Junta del Montepío de Caracas.(8) Menos conocido, pero igualmente destacado, fue el papel de José Gómez, cajero de la Contaduría de La Guaira, quien debió formar parte de la red que conectaba Puerto Rico con las tropas realistas coordinadas por Arizábalo.(9)

En este trabajo vamos a realizar un estudio pormenorizado de los destinatarios de estos escritos de Díaz, centrando nuestra atención en los textos que escribe al tiempo que se preparaba la expedición naval para reconquistar Venezuela en 1828,(10) evaluando su valor como fuente para el conocimiento y estudio de los primeros años de la república venezolana y de sus más destacados protagonistas. Dejaremos para otra ocasión el funcionamiento de las redes de difusión de estos escritos de propaganda y el marco historiográfico en el que se desenvuelven los escritos realistas.(11) En esta ocasión, sin embargo, nos interesa fundamentalmente hacer un trabajo más pegado al documento: indagar hasta qué punto son ciertas las acusaciones de manipulación de los documentos originales patriotas por el periodismo realista. Esta línea de investigación nos llevará a estudiar los mecanismos y estrategias de acceso a los destinatarios de los escritos propagandísticos y a calibrar la capacidad y el éxito de José Domingo Díaz en su labor desestabilizadora.(12)

En consonancia con su finalidad política, los escritos de propaganda antirrepublicana redactados en Puerto Rico para desestabilizar a la cercana Venezuela se redactaron unas veces por iniciativa de los propios autores y otras por encargo de la máxima autoridad de la isla, sin olvidar las ocasiones en las que la autoridad militar de los descontentos realistas en Venezuela (el coronel Arizábalo) pidió el apoyo propagandístico para incrementar la efectividad de sus acciones militares contra la joven república.(13)

En otras ocasiones nos hemos detenido en aspectos que aquí no vamos a abordar sobre la trayectoria ideológica de Díaz en su país natal, en Curaçao, en Puerto Rico, en la propia península…, sobre sus diferencias ideológicas con otros escritores vinculados a la propaganda diseminada desde Puerto Rico, sobre el manejo de recursos de diferente naturaleza en sus escritos de propaganda, etc. etc.(14) Ahora nuestro objetivo es discernir, a través del contenido de las cartas que dirigió a los venezolanos entre el mes de diciembre de 1826 y abril de 1828, el perfil de los destinatarios y las herramientas concretas que utilizó para convencer a esos oyentes y/o lectores sobre la conveniencia de seguir la causa realista en el conflicto alentado por el coronel Arizábalo y las autoridades puertorriqueñas y ejecutado por el heterogéneo ejército de descontentos antirepublicanos.(15)

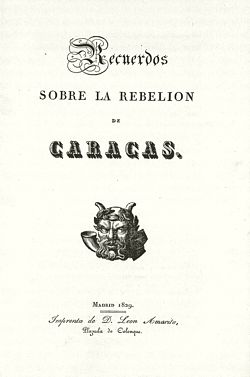

Los escritos de Díaz expresan su vocación historiadora, que se revela en sus análisis detallados y en sus narraciones extensas, impropios del género panfletario, en su aportación continua de datos, documentos, nombres, lugares, batallas, fechas, cifras y textos enemigos, en un afán cronístico que le es propio. Al redactar Recuerdos sobre la rebelión de Caracas, esta necesidad de dar su visión de los hechos aflora de forma evidente, aunque estaba ya en sus escritos propagandísticos anteriores, escritos que incluye en esta obra tardía.

Abordar el estudio de los escritos de Díaz es fundamental para revitalizar los trabajos científicos sobre textos bélicos, sobre sus formas de actuación, sus estrategias y técnicas de persuasión(16) y acabar con la historiografía nacionalista que sólo desprestigia este tipo de escritos como claramente panfletarios, cuando en realidad nos permiten conocer muy bien las estrategias de la propaganda política en una etapa interesantísima como es la de la Independencia de América, antes de su progresivo perfeccionamiento que nos conducirá a los actuales y sofisticados sistemas de propaganda bélica.(17)

sus formas de actuación, sus estrategias y técnicas de persuasión(16) y acabar con la historiografía nacionalista que sólo desprestigia este tipo de escritos como claramente panfletarios, cuando en realidad nos permiten conocer muy bien las estrategias de la propaganda política en una etapa interesantísima como es la de la Independencia de América, antes de su progresivo perfeccionamiento que nos conducirá a los actuales y sofisticados sistemas de propaganda bélica.(17)

Quizás lo primero que resalte en estos escritos de Díaz sea su identificación con Venezuela, una identificación que va a depender del grado de afectividad que convenga expresar en cada momento, según se quiera insistir en una propaganda emotiva o en un distanciamiento que impida sospechas de tener un interés privado en ello. Inicialmente, algunas de las cartas fueron difundidas con un encabezamiento que convocaba a los “Venezolanos”, en concreto desde la cuarta a la décima (fechadas entre el 29 de abril y el 23 de octubre de 1827), quedando las tres primeras (fechadas entre el 29 y el 31 de diciembre de 1826) sin un destinatario explícito.(18) A partir de la undécima (fechada el 21 de diciembre de 1827) Díaz se implica como parte activa del conflicto al dirigirse a sus “Compatriotas”, justo en el momento en el que estas cartas adoptan la forma de alocuciones, dirigidas a apoyar ideológicamente y en un plazo corto de tiempo el intento de invasión de Venezuela por las tropas españolas procedentes de Cuba y Puerto Rico. Esta referencia a sus compatriotas se mantiene hasta la última alocución, fechada el 12 de abril del año siguiente, 1828. Este giro terminológico se corresponde también con el paso de los escritos de Díaz del ámbito de la contra-propaganda al más directo de la propaganda, y supone la existencia de un interés común en los editores y en los receptores de los panfletos: tener una patria compartida. Trabajando sobre esta idea, que subyace en todo el discurso de Díaz, su realismo teje un entramado que engloba a las antiguas provincias españolas dentro de un orden universal regido por un mismo monarca: Fernando VII. Las alusiones a la felicidad de sus reinos proyectan la idea de una patria que ya no es solamente Venezuela, sino un espacio que supera las fronteras de las nuevas repúblicas y cuyo significado no es administrativo sino simbólico y sujeto a significaciones divinas. “Compatriotas” sustituye a “Venezolanos” indicando la adhesión de Díaz y otros expulsados de Venezuela que exigen la reconciliación familiar, pero también el término “compatriotas” retiene un acercamiento emocional y político entre Costa Firme y el lugar desde donde llega la propaganda: Puerto Rico, la isla fiel.

Los destinatarios

¿Pero a quien se dirige Díaz en los escritos que estudiamos? ¿Quién se esconde tras los “venezolanos” y los “compatriotas”? Los receptores de los panfletos son, principalmente, los habitantes de Venezuela. Entre ellos estarían, por una parte, los que pudiéramos calificar como “engañados”, es decir aquellos republicanos a quienes se intenta enfrentar con Bolívar por cuestiones ideológicas o de administración; por otra estarían los nacionalistas venezolanos del partido de Páez, que rehuyen de la Gran Colombia; también tendríamos a los ciudadanos que podríamos llamar “indecisos” que han padecido las continuas guerras, la pérdida de sus bienes y de sus familiares, los aumentos de los impuestos…. Por otra parte, tendríamos también entre los destinatarios a los “realistas convencidos”, que incluirían un colectivo muy heterogéneo en el que tienen cabida los combatientes de las partidas realistas, destinatarios iniciales de estas cartas.

A pesar de la voluntad totalizadora que pretenden muchos textos (“ya es el tiempo de que todos manifestéis al mundo entero que sois españoles”),(19) Díaz también incluye en ellos “marcas” que distinguen grupos sociales o ideológicos. Para llegar a los resortes íntimos de cada uno de ellos necesita apuntar a objetivos precisos que los aludan directamente, y así identificará de forma más concreta a los indecisos y los republicanos desencantados. También a los propietarios desfavorecidos por el aumento de los impuestos, entre otros. Para los convencidos de la bondad del anterior estado de cosas, o al menos más propensos a él, abundan textos como el que sigue: “[Bolívar] dispone de vuestras propiedades en la libertad de vuestros esclavos, os condena a la miseria despojándoos de vuestra principal riqueza y os prepara males, cuya espantosa perspectiva es necesario considerar en el silencio.”(20)

Si bien no debieron ser escasos los partidarios de la independencia que mantenían sus esclavos,(21) Díaz se dirige en esta ocasión a los realistas, que eran quienes podían estar observando en silencio la novedad, es decir, sin poder rebatirla con argumentos. Relacionado con este asunto está el tema de la libertad de expresión bajo el gobierno de Bolívar y que denuncia Díaz(22) puesto que únicamente podían sufrirla los objetores, del mismo modo que había una censura de signo contrario, aunque estrechamente emparentada con ésta, en los gobiernos monárquicos, solamente resentida por los que tuvieran una opinión contraria. Estas alusiones reflejan la recepción del texto que se declararía como realista.

Sobre la forma de los panfletos tiene una gran influencia el hecho de que la mayoría de ellos estuviesen destinados para las bandas realistas del interior de la Venezuela republicana. El secretario del Gobierno de Puerto Rico, Pedro Tomás de Córdova, había calificado los textos del intendente como discursos; el propio Díaz se refiere a ellos como alocuciones. Nosotros podemos hablar de arengas, géneros todos ellos que presuponen una recepción multitudinaria. La consideración de los receptores como muchedumbre influye en el tipo de propaganda, así entendemos que la apelación a los sentimientos y a la imaginación, del mismo modo que las formas religiosas, cobran un efecto emocional añadido cuando se ejercen sobre un grupo reunido.(23) Estos textos se leyeron en voz alta ante los hombres de las partidas realistas y también debieron circular en forma de octavillas, por eso Arizábalo pide en ocasiones más ejemplares.(24) La contra-propaganda de las primeras cartas de Díaz se prestaba más a este tipo de difusión. Sin embargo, la propaganda propiamente dicha (las alocuciones) sí fue leída en público pues ello está en consonancia con el tono dramático y teatral que impera en los textos y porque las dificultades del tráfico de papeles y la escasez de ellos debieron obligar a una difusión en grupo más que individual, aunque ésta también se diera como es lógico.(25)

Un paso adelante: la toma de conciencia para la acción

Díaz hace llamamientos al conjunto de la población pero también inserta menciones concretas destinadas a reconocer y animar al grupo de hombres que ya estaba luchando contra la república desde hacía tiempo y que muy bien pudieron alcanzar en algún momento del conflicto una cifra superior a los dos mil hombres. Díaz ve en estos realistas un ejemplo a seguir, los ve como prototipos y ejemplos de honor, fidelidad y valor,(26) capaces de asumir peligros y recuperar, como el propio Díaz afirma, “vuestra antigua fortuna,”(27), el antiguo estado de cosas previo a la decadencia económica ocasionada por la guerra contra España. Las privaciones y penalidades sufridas en los más de seis años de resistencia a las tropas insurgentes les hacía dignos de su origen español y de sus cualidades como pueblo, a oídos de quienes escuchaban o leían los textos de Díaz.(28) Indirectamente, esas cualidades se harían extensivas a cualquiera que decidiera sumarse a los insurrectos. Los guerrilleros realistas activos en la Venezuela republicana eran instrumentos para recuperar el antiguo estado de cosas a través de los principios que se identificaban como genuinamente españoles en la lógica propagandística de Díaz: el honor, el valor y la fidelidad eran los motores que movían a aquellos hombres.(29) Unos hombres hechos a toda prueba, de confianza y de acrisolada conducta, encabezados por Centeno, Ramírez, Martínez, Cisneros y Doroteo, cabecillas que directamente trataban de “satisfacer los votos de todos los hombres de bien”. Son, pues, instrumentos de la salvación colectiva, conseguida a través del honor, el valor y la fidelidad a la corona. Por ello, no tiene nada de extraño que Díaz se refiriera a “los heroicos esfuerzos de nuestros hermanos” cuando menciona su actividad contrainsurgente. Así comienza, por ejemplo, la carta X, que constituye un extenso panegírico de estos hombres, asociándose su lucha a unos objetivos políticos minuciosamente detallados. Los receptores de esta carta son nuevamente múltiples, identificándose principalmente a las tropas realistas y a sectores de población que coqueteaban con los valores republicanos.(30)

Díaz hace llamamientos al conjunto de la población pero también inserta menciones concretas destinadas a reconocer y animar al grupo de hombres que ya estaba luchando contra la república desde hacía tiempo y que muy bien pudieron alcanzar en algún momento del conflicto una cifra superior a los dos mil hombres. Díaz ve en estos realistas un ejemplo a seguir, los ve como prototipos y ejemplos de honor, fidelidad y valor,(26) capaces de asumir peligros y recuperar, como el propio Díaz afirma, “vuestra antigua fortuna,”(27), el antiguo estado de cosas previo a la decadencia económica ocasionada por la guerra contra España. Las privaciones y penalidades sufridas en los más de seis años de resistencia a las tropas insurgentes les hacía dignos de su origen español y de sus cualidades como pueblo, a oídos de quienes escuchaban o leían los textos de Díaz.(28) Indirectamente, esas cualidades se harían extensivas a cualquiera que decidiera sumarse a los insurrectos. Los guerrilleros realistas activos en la Venezuela republicana eran instrumentos para recuperar el antiguo estado de cosas a través de los principios que se identificaban como genuinamente españoles en la lógica propagandística de Díaz: el honor, el valor y la fidelidad eran los motores que movían a aquellos hombres.(29) Unos hombres hechos a toda prueba, de confianza y de acrisolada conducta, encabezados por Centeno, Ramírez, Martínez, Cisneros y Doroteo, cabecillas que directamente trataban de “satisfacer los votos de todos los hombres de bien”. Son, pues, instrumentos de la salvación colectiva, conseguida a través del honor, el valor y la fidelidad a la corona. Por ello, no tiene nada de extraño que Díaz se refiriera a “los heroicos esfuerzos de nuestros hermanos” cuando menciona su actividad contrainsurgente. Así comienza, por ejemplo, la carta X, que constituye un extenso panegírico de estos hombres, asociándose su lucha a unos objetivos políticos minuciosamente detallados. Los receptores de esta carta son nuevamente múltiples, identificándose principalmente a las tropas realistas y a sectores de población que coqueteaban con los valores republicanos.(30)

Toda alusión a los hombres de las partidas realistas debemos interpretarla no sólo como la propuesta de un referente para un pueblo desencantado, sino también como un homenaje o reconocimiento de sus méritos.(31) Sus destinatarios son, sobre todo, los propios guerrilleros, a quienes se les promete premios y recompensas, la fama y la trascendencia en el mundo por venir que están ayudando a restaurar.(32) Prometerá Díaz “gloria inmortal”, “admiración y gratitud de todos los pueblos juntos”, la llegada “al augusto templo de la felicidad y del honor”, en el que encontrarán las puertas abiertas y “el himno de la victoria” así como el principio de su fortuna y la de sus hijos.(33) Estos textos suponen un reconocimiento a su labor pero también la exaltación de un ejemplo que conviene seguir por el resto de la población de Venezuela.

Díaz no sólo ve en ellos a quienes con las armas en la mano defendían la causa monárquica sino a quienes también podían ejercer una acción propagandística entre los sectores físicamente más próximos a ellos, incitándoles a establecer un debate político y a preguntarles si Díaz los había engañado en esos años en los que los guerrilleros habían mantenido la inviolabilidad de sus juramentos, la pureza de su honor y las esperanzas de su patria.(34) Interesaba mantener muy mucho la calidad y la confianza sobre el heraldo como fuente de noticias siempre fidedignas a las que recurrir. La interpelación se extiende a lo largo de un extenso párrafo donde se arenga a los combatientes, haciéndolos descender de exponentes míticos del imaginario épico español, comparándolos con ellos, ya que, a fin de cuentas, también “son españoles”, hecho que da sentido a su opción bélica y garantizará un orden civilizado después de la victoria.(35)

Los destinatarios de las cartas no sólo fueron, como pareciera, las partidas realistas. Según nos aproximamos a los textos, se dibujan otros intereses más amplios.(36) Partiendo del hecho de que Díaz no duda en asegurar que debe proponer sólo cosas que el receptor sea capaz de hacer, insiste en la posibilidad de actuar y presenta una realidad en la que nada está decidido y mucho menos la victoria sobre el enemigo. Se trata de una realidad sobre la que es posible, necesario y urgente, actuar.(37) En buena lógica, esta situación le obligará a ser, en algún momento de su trayectoria propagandística, mucho más ambicioso(38) hasta que reclame la necesidad de que sacrifiquen “al bien público” sus “sentimientos particulares,”(39), sin importar que los enemigos “hagan caer víctimas sobre víctimas.”(40) Una decisión que implica un evidente paso adelante en el mensaje del intendente José Domingo Díaz.

Del conflicto armado al ideológico

Díaz parece ponerse momentáneamente de parte de una democracia auténtica en la carta III para denunciar la farsa que representa, bajo estos ideales, el que viene a ser, una vez desenmascarado, un déspota: Bolívar, a quien se interpela mediante un sostenido apóstrofe acusador. La función de este apóstrofe es sentar las bases de la estrategia de autolegitimación de Díaz, algo que consigue al representarse en el mismo nivel discursivo que Bolívar, un personaje de mayor relevancia a quien luego supera al colocar al interpelado en el banquillo de los acusados, haciéndolo objeto de su juicio. Por otra parte, se establece la necesidad de una respuesta, con lo que se ejerce un poder sobre el enemigo al obligarlo a actuar, o a aceptar la exposición que sobre su conformidad con las ideas monárquicas se hace (“Estamos acordes”, “estamos conformes”). Es una ofensiva en toda la línea, tratando de abrirse camino dentro de unas circunstancias generales todavía defensivas. Aludiendo a los “engañados” por la propaganda insurgente y republicana, dice que han sido unos “insensatos” y que debieron darse cuenta de que las acciones de Bolívar “estaban en contradicción con los principios que se proclamaban”. Díaz finge, por lo tanto, una adhesión inicial a las ideas democráticas, luego convertida en desconfianza y en renovada militancia realista. Es sabido que los conversos están imbuidos de una autoridad añadida…. Díaz representa aquí el papel del ciudadano tentado por unos ideales aparentemente justos pero que luego descubre que todo ha sido una artimaña de unos cuantos para obtener el poder. Se aprecia claramente que quiere captar a los receptores habituales de Bolívar cuando menciona que aquéllos conocen el coste de haber creído sus amenazas.(41) La misma intención se desprende cuando alude a: “Un trono figurado en el delirio de su ambición y desplomado antes de su efectiva erección por aquellos mismos que Vd. miraba como cooperadores.”(42)

La posición de Díaz respecto a la República es ladina en bastantes ocasiones, puesto que a pesar de defender la monarquía evita a menudo atacar de frente a las ideas republicanas para desfogarse con sus ejecutores. El énfasis lo pone generalmente en la incoherencia de Bolívar para poder enfrentarlo así a los republicanos convencidos, dividiendo para vencer. De este modo, hablará de una “malhadada República” y de la “horrorosa” para los republicanos “idea de ese trono.”(43)

En la conclusión de la Carta II se produce un giro argumental en nuestro autor al pronunciarse explícitamente contra las “pestilentes ideas democráticas”, identificando la actuación política con valores morales como el “libertinaje”, el “desenfreno” o los “vicios”, dando al traste con su anterior prudencia y defenestrando los posibles resultados de su estrategia de captación de republicanos. Díaz, después de haberse asomado a las conciencias de estos y regado en ellas un malestar, recupera su voz de heraldo y se declara coincidente con Bolívar en la necesidad de un gobierno monárquico para restablecer el orden, si bien no está de acuerdo “en la elección de la persona en cuyas manos deben ponerse sus riendas”. Aprovecha la ocasión para escenificar una confrontación personal (“V. se considera” [Bolívar] versus “yo creo” [Díaz]) y volver a proyectar un debate ficticio con Bolívar en el cual llevaría la voz cantante. El recurrente “Sí, señor D. Simón” de la Carta III acentúa esta ficción dialógica al presuponer una objeción por parte del ausente. La maniobra de simulación sostiene la igualdad de los comunicantes en el terreno de la enunciación, pero también en el de los derechos civiles, como se especifica al final de la carta en la que escribe Díaz: “aquel suelo desgraciado, al cual tenemos iguales derechos”. Todo el desarrollo textual se revela dirigido a dar por demostrada la ambición personal del jefe enemigo [Bolívar], su secreta aspiración al trono. Éste es el objetivo táctico prioritario de algún que otro panfleto y los demás intereses aparecen como secundarios. El realista convencido que es Díaz puede insistir en la inconveniencia de una política republicana o independiente pero cuando se quiere llegar a los republicanos más dogmáticos, no se ataca al sistema democrático sino al mal gobierno y a la corrupción de Bolívar, que va justamente en contra de los ideales prometidos.(44)

Poco después, Díaz apela al sentir igualitario de sus receptores con la siguiente pregunta: “¿Por qué en una reunión de muchos ciudadanos llama delito lo que en él solo lo considera justicia?”.

Los receptores de esta crítica de Díaz no pueden ser otros que los mismos republicanos, quienes creyendo en las ideas descreen de quien las incumple, y entonces Díaz insiste en la traición de Bolívar a las ideas republicanas y en la desilusión que genera a nivel social esta desviación de los planes por los que han luchado los republicanos.(45) Nuestro polemista resalta así el desprecio del jefe político por su gente, cuya complicidad busca mediante expresiones del tipo “todos lo saben ya” o “¿cómo no saberlo?”; la evidencia es su arma en estos casos y, por tanto, cobra sentido aludir en sus escritos a los conciudadanos republicanos afectados por la actuación de Bolívar.(46) Escribe para todos los venezolanos que han sido engañados, para quienes alguna vez creyeron en Bolívar. Al mismo tiempo, declara una oposición entre la primera y la segunda persona del discurso, ambas en el mismo nivel de implicación con Venezuela desde el que se habla de “nuestros compatriotas”. Tanto Bolívar como Díaz van a pasar a ser presentados como compatriotas, compartiendo el mismo grado de responsabilidad ante la gente de su país.(47)

La distancia física de Díaz respecto a sus receptores (el uno en Puerto Rico, los otros en Venezuela…) no invalida su cercanía moral y la compasión que les transmite de los otros españoles: “Cinco años han bastado [dice Díaz] para que casi hayáis desaparecido del lugar en que os hallabais”, es decir, de la prosperidad edénica española. O cuando les recuerda que “Todos lo sabemos y lloramos, y vosotros lo padecéis”. En estos dos textos debemos resaltar dos presupuestos. El primero, que hay una comunidad de sentido entre emisor y recepción,(48) y el segundo, que ambas partes están separadas y tienen distinta función en un mismo proyecto: el observador no tiene el mismo grado de responsabilidad en la acción que la víctima. Son los que padecen quienes deben rebelarse con el apoyo de los otros. El desencanto del pueblo es estribillo en el discurso de Díaz y va siempre asociado a la necesidad de actuar tras la toma de conciencia del estado de emergencia en el que los afectados se hallan.

La distancia física de Díaz respecto a sus receptores (el uno en Puerto Rico, los otros en Venezuela…) no invalida su cercanía moral y la compasión que les transmite de los otros españoles: “Cinco años han bastado [dice Díaz] para que casi hayáis desaparecido del lugar en que os hallabais”, es decir, de la prosperidad edénica española. O cuando les recuerda que “Todos lo sabemos y lloramos, y vosotros lo padecéis”. En estos dos textos debemos resaltar dos presupuestos. El primero, que hay una comunidad de sentido entre emisor y recepción,(48) y el segundo, que ambas partes están separadas y tienen distinta función en un mismo proyecto: el observador no tiene el mismo grado de responsabilidad en la acción que la víctima. Son los que padecen quienes deben rebelarse con el apoyo de los otros. El desencanto del pueblo es estribillo en el discurso de Díaz y va siempre asociado a la necesidad de actuar tras la toma de conciencia del estado de emergencia en el que los afectados se hallan.

En esta línea de acción propagandística, la estrategia de Díaz es también de una fingida ambigüedad, pretendiendo que la causa de Páez, su escisión de la Gran Colombia, pudiera haber sido justa si hubiera elegido otros medios más acordes con el propósito de la felicidad pública, y que es por eso por lo que no puede adherirse a ella.(49) La mera mención de Páez es un anzuelo, una llamada de atención a quienes lo hubieran apoyado una vez, decepcionados por Bolívar, una ventana abierta o un guiño a otro grupo de receptores del mensaje propagandístico: aquellos que elegirían una Venezuela sin Bolívar pero independiente, al fin y al cabo, de España.

El interés por absorber en su bando, en el realismo en definitiva, a los partidarios de Páez lleva a José Domingo Díaz a retornar una y otra vez a esa postura de posible afinidad entre Bolívar y Páez que aparece diáfanamente en no pocas ocasiones.(50) En otras, la estrategia es presuponer que los enemigos de Bolívar son monárquicos, algo que no tenía por qué ser necesariamente así. Él desplaza hacia el bando realista a los venezolanos críticos con Bolívar aunque éstos podían ser perfectamente republicanos. Esa identificación es un instrumento de manipulación de la realidad para proyectar una imagen desfigurada. La crítica a Bolívar no supone asumir las tesis realistas y monárquicas como Díaz hace, poniéndose en el lugar de los partidarios de Páez. La realidad es mucho más compleja pero él proyecta una imagen que puede funcionar entre la población poco conocedora de la marcha de los acontecimientos.(51)

Con este planteamiento está englobando en el partido de los enemigos del Libertador no sólo a los que participaron en las luchas del período de la independencia contra España, sino a los que combatieron años después con Páez contra Bolívar a favor de la independencia de Venezuela respecto de la Gran Colombia. A ellos se refiere al comentar la proclama-despedida de Caracas que hizo publicar Bolívar en junio del año 1827:

“Dice ante vosotros y a vosotros que el pueblo le ha confiado la autoridad suprema extraordinaria, ante vosotros que no habéis hecho el menor acto de donde pueda colegirse semejante transmisión, y que habéis manifestado de un modo público e indudable cuánto le habéis conocido y cuan indigno le consideráis de mandaros.”(52)

Para que no quepa la menor duda, retoma en la Carta VIII de nuevo este asunto, declarando Díaz que los enfrentamientos en Venezuela no son una guerra civil sino una guerra contra Bolívar, que así queda retratado de nuevo como un enemigo público, superponiendo sus críticas a las de los partidarios de la independencia de Venezuela frente a Colombia, en una supuesta causa común que no existe más que en la mente y en la pluma de José Domingo Díaz.

Manifestadas unas veces con claridad y otras con disimulada indefinición las posiciones de Díaz contra los proyectos de Bolívar y de Páez, su discurso básico es, no obstante, mostrar la inconveniencia de la alternativa independentista en Venezuela, ya sea como parte de la Gran Colombia o como república en solitario. En la Carta IV había utilizado ya nuestro personaje el argumento sobre la inconveniencia de ser independiente de España con esta rotundidad: “la causa de vuestros males no está en la conducta de vuestros gobernantes, sino en vuestro gobierno; está esencialmente en haberos separado de aquél que en tres siglos había llevado a ese pueblo del estado de salvaje a uno de civilización y grandeza poco comunes.”(53)

Con esta declaración queda patente el objetivo último que subyace a todo el andamiaje retórico de acercamiento-distanciamiento de las ideas democráticas(54):

“Nuestra patria no puede existir sino en la clase de provincia dependiente de un estado poderoso: cada una de las que componen la República de Colombia se hallan en el mismo estado, y todas juntas están en la propia situación. Para ser independiente le faltan población y rentas suficientes a este rango; porque en él son indispensables gastos incapaces de cubrirse con sus rentas ordinarias.”(55)

Y explica el hundimiento económico y el aumento de los impuestos en el país como consecuencias lógicas de la nueva condición nacional de Venezuela, dejando como única posibilidad de pervivencia el sometimiento al gobierno español. En consecuencia, las rentas son un argumento imprescindible en toda campaña de opinión. Además de servir para captar a quienes asisten al fracaso económico de un sistema al que habrían apoyado de forma teórica en el pasado, la fiscalidad pretende convocar a otro numeroso subconjunto de la recepción: se trata de los particulares que pagan contribuciones innecesarias, que no sólo satisfacen “los enormes impuestos establecidos sino que se imponen diariamente otros nuevos” y que “lejos de capitalizar nuevos fondos se ve en la necesidad de vender sus capitales”. En la Carta VII vuelve a hablarse del ataque que sufrió “la fortuna de los particulares”: aquí el discurso se orienta a los partidarios del sistema económico colonial, a aquellos favorecidos por la legislación española, a los pequeños comerciantes que se veían perjudicados por los grandes cacaos y la presión de los intereses extranjeros. Se los retrata también con precisión en la Carta IX, junto a otros grupos sociales:

condición nacional de Venezuela, dejando como única posibilidad de pervivencia el sometimiento al gobierno español. En consecuencia, las rentas son un argumento imprescindible en toda campaña de opinión. Además de servir para captar a quienes asisten al fracaso económico de un sistema al que habrían apoyado de forma teórica en el pasado, la fiscalidad pretende convocar a otro numeroso subconjunto de la recepción: se trata de los particulares que pagan contribuciones innecesarias, que no sólo satisfacen “los enormes impuestos establecidos sino que se imponen diariamente otros nuevos” y que “lejos de capitalizar nuevos fondos se ve en la necesidad de vender sus capitales”. En la Carta VII vuelve a hablarse del ataque que sufrió “la fortuna de los particulares”: aquí el discurso se orienta a los partidarios del sistema económico colonial, a aquellos favorecidos por la legislación española, a los pequeños comerciantes que se veían perjudicados por los grandes cacaos y la presión de los intereses extranjeros. Se los retrata también con precisión en la Carta IX, junto a otros grupos sociales:

“Vosotros, agricultores, que después de haber fecundizado la tierra con vuestro continuo y honrado sudor veis perderse en vuestros almacenes los frutos que en otro tiempo, y bajo un gobierno bienhechor, satisfacían vuestras necesidades […] vosotros comerciantes, que veis sumirse con impuestos escandalosos en las cajas públicas aún más que vuestras ganancias, para satisfacer la disolución y los demás vicios de unos pocos […] vosotros, Ministros del Santuario, confundidos en una igualdad escandalosa […].”(56)

El público múltiple apelable

En líneas generales, los panfletos de Díaz están dirigidos a un público múltiple, a veces indeterminado, pero que mantiene el denominador común, siempre subrayado, de ser venezolano, víctima directa de Bolívar y, por tanto, testigo apelable (“vosotros fuisteis testigos”, “vosotros visteis”).(57) Quedan fuera de la llamada de Díaz quienes no compartan esta condición:

En líneas generales, los panfletos de Díaz están dirigidos a un público múltiple, a veces indeterminado, pero que mantiene el denominador común, siempre subrayado, de ser venezolano, víctima directa de Bolívar y, por tanto, testigo apelable (“vosotros fuisteis testigos”, “vosotros visteis”).(57) Quedan fuera de la llamada de Díaz quienes no compartan esta condición:

“Cualquiera que no le conozca [a Bolívar], que no haya sido testigo de todas las acciones [..] o que en un país distante sólo haya visto sus relaciones y las apologías de sus satélites, verá en él un hombre lleno de virtudes, capaz de formar un gobierno y de dirigir un pueblo. Pero yo hablo con vosotros, y no con aquéllos.”(58)

Al señalar de esta forma a los destinatarios de su mensaje, Díaz aprovecha para desautorizar, una vez más, a Bolívar como jefe, advirtiendo que desprecia a su pueblo hasta el punto de no considerarlo como un interlocutor válido.(59) La contraposición con el anterior “yo hablo con vosotros” resulta evidente cuando afirma que “[la renuncia que ha hecho Bolívar a la Presidencia] no es para vosotros ni para vuestra quietud que la publica. Es para continuar su ilusión con los países distantes”. Esta afirmación expresa un proyecto bolivariano desvinculado de los ciudadanos y de su opinión, preocupado únicamente por la imagen exterior de la República y orientado a los apoyos que pudiera obtener.

Díaz retrata a sus destinatarios, los incluye en su discurso y los excluye del discurso del enemigo, desplazándolos simbólicamente hacia la opción realista.(60) La inclusión la comprobamos en el empleo de la primera persona del plural: “Examinemos”, dirá todavía en la Carta V, estrechando distancias entre los habituales “yo”, sujeto de la enunciación, y el “vosotros”, dativo reiterado. El uso del “nosotros” no tendría sentido como plural mayestático porque la intención de Díaz es afirmar su entidad como profeta, no disimularla;(61) el “nosotros” es de uso minoritario con respecto al “yo” predominante y sirve para reunir en una misma complicidad a todos los que, con Díaz, han presenciado los hechos que se citan,(62) aunque a veces excluya a quienes los padecen (“vosotros lo sufrís, y nosotros lo sabemos, lo sentimos y lloramos”(63)).

Además de a los venezolanos, y de forma mucho más secundaria, estaba la intención de llegar al público extranjero, europeo y norteamericano, que interesaba estuviera ajeno a los proyectos de las nuevas repúblicas y que no interviniera económica ni militarmente en su favor. A esta posible recepción exterior alude Díaz a menudo, usando la fórmula el “mundo entero”(64) o bien “los pueblos civilizados,”(65) “las naciones civilizadas”(66)… Estos países extranjeros no sólo son un referente, sino que también son destinatarios más o menos directos de una imagen de Venezuela, la que Díaz quiere proyectar. Avisa a los posibles inversores de la inconsistencia y la falta de entidad de Colombia: “separada Venezuela [de la República de Colombia], y erigida en Estado independiente, cesaba aquel cuerpo con el cual habían tratado sus prestamistas y otros gobiernos, y desaparecían las garantías de que necesitaba, y aquella supuesta voluntad general de los pueblos, que tanto jugaban en sus proyectos para con los países distantes.”(67) Se contrapone el estado poco fiable de los independizados a la solidez política y jurídica de la monarquía anterior, alabando aquellas “leyes cuya sabiduría ha excitado la admiración de los extranjeros,”(68) entendiéndose por estos no ya a los prestamistas o comerciantes sino a los gobiernos.

y norteamericano, que interesaba estuviera ajeno a los proyectos de las nuevas repúblicas y que no interviniera económica ni militarmente en su favor. A esta posible recepción exterior alude Díaz a menudo, usando la fórmula el “mundo entero”(64) o bien “los pueblos civilizados,”(65) “las naciones civilizadas”(66)… Estos países extranjeros no sólo son un referente, sino que también son destinatarios más o menos directos de una imagen de Venezuela, la que Díaz quiere proyectar. Avisa a los posibles inversores de la inconsistencia y la falta de entidad de Colombia: “separada Venezuela [de la República de Colombia], y erigida en Estado independiente, cesaba aquel cuerpo con el cual habían tratado sus prestamistas y otros gobiernos, y desaparecían las garantías de que necesitaba, y aquella supuesta voluntad general de los pueblos, que tanto jugaban en sus proyectos para con los países distantes.”(67) Se contrapone el estado poco fiable de los independizados a la solidez política y jurídica de la monarquía anterior, alabando aquellas “leyes cuya sabiduría ha excitado la admiración de los extranjeros,”(68) entendiéndose por estos no ya a los prestamistas o comerciantes sino a los gobiernos.

Cuando increpa a Bolívar en la carta II, en diciembre de 1826, con estas palabras: “¿Qué derechos tiene usted reconocidos por el pacto general de las naciones?”, entrevemos una comunidad internacional que es fuente de legitimidad y que parece coincidir en sus principios con Díaz. Sin embargo, hay otra presencia extranjera nada respetable en el discurso de Díaz: la de los “bárbaros”, coadyuvantes de la acción independentista, los que han perdido su identidad y en lugar de servir a su propia patria llegan a Venezuela, zona franca, “receptáculo de los hombres perdidos de todos los países”, y lo hacen como parásitos sociales que se benefician de la rapiña que proporciona la anarquía. Son “sanguijuelas insaciables” y “enjambre de aventureros.”(69) Esta caracterización nómada de los prestamistas de Bolívar, mencionados explícitamente, confirma algo que ya podíamos suponer: la división maniquea del mundo en dos: las naciones civilizadas y los descarriados, informando de dos formas enfrentadas de vivir, representadas en dos bandos ideológicos: los partidarios de un orden tradicional herido y los que promueven el río revuelto sin ningún arraigo, los salvajes, constituyendo una importantísima dicotomía en sus escritos.(70)

“Oídme, si queréis convicciones”, repetirá Díaz a lo largo de sus cartas, apelando a los indecisos, cuidando de distinguir a sus destinatarios (“vosotros”) de “ellos” [“ciertos hombres que viven con vosotros”], que se creían “más ilustrados de lo que eran” y que son identificados por nuestro autor como los culpables de la desgracia de la República, alejando la responsabilidad directa de su auditorio para concederle la posibilidad de adherirse a la causa realista sin perder coherencia. Así, puede hablar irónicamente Díaz de “vuestros ilustrados”, “vuestros sabios”, “vuestros eruditos” o de “esos sabios ilusos y presumidos”, pero cuando se refiere a las ideas que impulsaron los cambios ya no son “vuestros” sino “sus principios”, descargando la culpa sobre aquellos cuantos y no sobre quienes hoy lo están escuchando. Estos son víctimas y los legítimos habitantes de Venezuela, por eso se hablará de “vuestra desgraciada patria” quedando Díaz fuera, en el papel de observador y juez.(71) Es el principio de un hilo seductor orientado a hacer creíble, desde una posición de autoridad, el perdón a los descarriados en un futuro estado de cosas. Será explícito en las alocuciones, cuando aparezca el tono triunfal y la propaganda ofensiva (en la primera alocución, el rey “no ve criminales sino ilusos, seducidos o extraviados a quienes perdieron las circunstancias, la fatalidad…”). Por el momento, se trata de sugestionar a la población, que oscila ideológicamente, de que han sido manejados hacia un estado de cosas sin ser por ello responsables directos del mismo ni necesariamente compartir las ideas que provocaron el desastre.(72) Esta redención anticipada que consiste en reducir la implicación de los acusados conlleva una desideologización, una purificación de los destinatarios de toda contaminación de intereses secundarios, una liberación de los pecados que culminará con el sacramento de la confesión: “Confesad conmigo y con hechos la inexactitud de estas declamaciones [las ideas de los republicanos].”(73)

La propaganda también estuvo dirigida a quienes tenían alguna forma de poder (sacerdotes,(74) jueces y padres de familia…) pero pensando sobre todo en los “incautos” o “equivocados”, que menciona a menudo Díaz y que componían la mayor parte de la población. Es decir, los sectores populares descontentos que oscilaban en cuestiones de opinión y que eran fácilmente captados por los demagogos de distinto signo. Díaz sabía que había que proyectar también la propaganda al hombre marginal, al ciudadano que no participaba de la política, que no creía todo lo que se le decía pero que tenía interés por el mensaje porque tampoco creía todo lo que le decían sus oponentes.(75)

Si bien la ideología ocupa un lugar importante en los contenidos de la propaganda bélica, son las alusiones a la seguridad y a la supervivencia las que marcan fundamentalmente sus contenidos. En la misma Carta IV se dice explícitamente que

Si bien la ideología ocupa un lugar importante en los contenidos de la propaganda bélica, son las alusiones a la seguridad y a la supervivencia las que marcan fundamentalmente sus contenidos. En la misma Carta IV se dice explícitamente que

“el hombre puede permanecer iluso hasta cierto punto y en ciertas situaciones; pero cuando se toca ya en su bienestar y en la verdadera felicidad de sus familias, entonces ve como debe ver la realidad de las cosas. Entonces ve que un vasallo del Sr. D. Fernando VII, que tiene con abundancia cubiertas todas sus necesidades, y goza de las comodidades de la vida, es más feliz que un loco, que gritando siempre libertad y republicanismo, o vive lleno de hambre y miseria, o se mantiene a costa de los demás a quienes intimida”.

La desideologización queda así plasmada: ninguna idea puede competir con las necesidades fundamentales, con los intereses primarios. La realidad es, por tanto, material de gran valor en la propaganda de guerra: hay que ofrecer desde ella un hogar, seguridad y alimento, o al menos la posibilidad de conseguirlos. Contra esto carece de convicción cualquier llamada ideológica por fuerte o seductora que pueda parecer y todos los receptores quedan igualados por su condición de necesitados materiales, desdibujándose las diferencias de opinión que pudieran existir, las cuales quedarían como matices insustanciales. Es esta operación de fusión de diferencias la que permite a Díaz dirigirse a todos y convocarlos, a todos, como víctimas de un robo común: “En vuestras manos, Venezolanos, está volver al estado que os arrebataron tan injustamente”, dice al final de la Carta IV, reuniendo en el vocativo a realistas y republicanos.(76)

Como vemos, Díaz es un personaje complejo en el que se fusionan múltiples circunstancias del período independentista y de la sociedad venezolana que le tocó vivir. Hace años Julio Barroeta(77) ya escribía que pese a tratarse de un autor muy crítico con su Venezuela natal conocía bien el peso del lenguaje, manejaba las imágenes con fuerza y como luchador en una época de conflictos bélicos terroríficos sabía cuándo y dónde debía pegar. Las páginas que dejamos atrás de sobra lo atestiguan y ejemplifican también líneas de trabajo enormemente seductoras para quienes se interesan por la creación de estados de opinión en momentos de crisis como los vividos por la joven república venezolana tras su independencia, y que influirán de forma decisiva en la construcción de su identidad nacional(78) marcando, de paso, unas relaciones difíciles con la antigua metrópoli. En este caldo de cultivo conviene ubicar las maniobras ideológicas que llevan a cabo tanto los ideólogos republicanos como los realistas, entre los que ocupa un lugar más que destacado el venezolano José Domingo Díaz.

Notas

1. Este artículo se enmarca dentro del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación “El peso de las reformas de Cádiz (1812-1838). La reformulación de la administración colonial en Puerto Rico” (Referencia HAR2011-25993). Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada. VI Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, y del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía, “Andalucía-América Latina: intercambios y transferencias culturales” --HUM 03215--.

2. De las obras más interesantes al respecto debemos destacar las de Birgit Sonesson.

3. Aconsejamos trabajar con las dos obras de José Domingo Díaz, una de ellas (los Recuerdos sobre la rebelión de Caracas) reeditada en varias ocasiones y la otra conservada manuscrita en la Biblioteca del Palacio Real en Madrid y publicada por Navarro García en 1999. Las abundantes referencias que utilizamos en este artículo de las cartas y alocuciones escritas por José Domingo Díaz entre diciembre de 1826 y abril de 1828 se refieren siempre a la edición de los Recuerdos realizada recientemente por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela en 2011.

4. Sobre sus intereses comerciales y su labor dentro del espionaje realista veáse Barrera y Navarro, La estrategia desestabilizadora 119-123.

5. Archivo General de Indias, en adelante AGI, Santo Domingo, 2335.

6. Oficio de José María Pando a Martínez de Pinillos, Curaçao, 20 de octubre, 1829, AGI, Ultramar, 183. Sus informaciones solían enviarse a Filadelfia para que pudieran llegar luego a Cuba (Oficio de Pando a Martínez de Pinillos, Curaçao, 7 de octubre, 1829, AGI, Ultramar, 183). Es muy posible que escribiera a las autoridades cubanas cada dos semanas aproximadamente si no había noticias que entrañasen una especial peligrosidad para la causa realista, aprovechando los abundantes intercambios comerciales entre Curaçao y Estados Unidos, siempre y cuando, eso sí, hubiera un comerciante de confianza, como lo era Patrullo, que se hiciera responsable de la correspondencia. Y es que la información se valía de múltiples recursoso para fluir por el Caribe. Los buques extranjeros procedentes de las jóvenes repúblicas eran los principales sospechosos de introducir papeles subversivos (Oficio de Pando a Martínez de Pinillos, Curaçao, 7 de octubre, 1829. AGI Ultramar, 183). En este documento podemos leer todo un enunciado programático: “Tenemos ya por experiencia que todo extranjero es enemigo del gobierno español y que cuando hacen un mal es un día de gloria para ellos”, circunstancia que obligaba a seguir un control exhaustivo sobre los pasajeros y la tripulación de los barcos y sobre los papeles y cartas que pudieran transportar. Así, Pando llegó a decirle a Martínez de Pinillos que los capitanes y marineros que llegaban de Trinidad y de Cuba propagaban públicamente que en la isla no se preguntaba por cartas ni por papeles, y que cada uno hacía el uso que le parecía de los que conducía, en contraste con las medidas adoptadas por los extranjeros que las hacían llevar al correo (Oficio de Pando a Martínez de Pinillos, Curaçao, 7 de octubre, 1829.AGI, Ultramar, 183). Fuera o no cierta esta situación en Cuba, lo que sí sabemos es que el propio intendente José Domingo Díaz --cuando desde Puerto Rico solicitó en julio de 1827 apoyo de la marina radicada en La Habana-- tuvo que darle a aquella carta carácter de “reservadísimo” porque decía que en Cuba estaban rodeados de espías y porque “algunas de las manos intermedias de que necesitan valerse no son como debían ser” (Oficio de José Domingo Díaz al superintendente Martínez de Pinillos, Puerto Rico, 4 de julio de 1827. AGI, Santo Domingo, 1731).

7. A fines de 1831 se trasladó de Venezuela a Puerto Rico con su familia, asignándosele 35 pesos mensuales sobre el fondo de importación de cacao, aunque no debió cobrarlos mucho tiempo pues ya en 1835 solicitaba a la reina poder seguir percibiendo esa pensión, solicitud en la que contó con el apoyo de La Torre por los servicios prestados a la causa realista, por ser de una de las familias principales de Caracas y tener familia numerosa (Memorial de Antonio Toro; oficio del intendente de Puerto Rico al Secretario de Estado y Despacho de Hacienda, Puerto Rico, 28 de enero de 1835 e instancia de Miguel de la Torre, Puerto Rico, 21 de enero, 1835. AGI, Santo Domingo, 2444).

8. Del intendente de Puerto Rico al Secretario de Estado y Despacho de Hacienda de Indias, Puerto Rico, 23 de julio de 1831. AGI, Santo Domingo, 2435. En mayo de 1833 ya había fallecido, dejando viuda --Juana Budía-- y nueve hijos menores de dieciséis años todos ellos. AGI, Santo Domingo, 2437.

9. Oficio de Arizábalo a José Domingo Díaz, La Guaira, 30 de abril de 1827. AGI, Santo Domingo, 1731.

10. Para una ambientación sobre la época, y para conocer el entorno en el que se mueve la actuación ideológica de José Domingo Díaz, véanse nuestras aportaciones sobre el comportamiento del clero y la Administración puertorriqueña en el control ideológico de la isla, no sólo en el ámbito educativo sino también en el periodístico y en el mercado del libro: Navarro García, Control social y actitudes 25-259.

11. Téngase en cuenta a Brown, Durandin, Barsamian, Huici, Pizarroso, de Bustos o Roiz, entre otros.

12. Para ver cómo enlazan sus planteamientos ideológicos con la tradición reaccionaria española: Herrero.

13. Todo esto se da, no lo olvidemos, en un periodo en el que el periodismo tenía una trayectoria prácticamente nula en Venezuela, apenas iniciado a fines de 1808, circunstancia que impidió el desarrollo de empresas y empresarios al margen del poder. El marco bélico en el que apareció el periodismo venezolano hizo de él un arma económica para difundir noticias, ideas, debates… y contribuir con ello a la consecución de objetivos políticos, militares e ideológicos.

14. Navarro, Luchar contra el olvido, y El proceso de la independencia. Navarro y Barrera, Con la pólvora en el tintero. Barrera y Navarro, La Edad de Oro, y La estrategia desestabilizadora.

15. Palacios Herrera, y Fernández.

16. Doncel y Hernández, y Ramón García.

17. Arnabat, y Cornut-Gentille.

18. Es interesante resaltar que Díaz desde el encabezamiento “Venezolanos” y otras marcas está autorizando y reconociendo un sentir patriótico localista venezolano –de patria chica incluida en la grande, que es España- frente al “Colombianos” que estaba utilizando Bolívar en sus propios panfletos, tratando de inculcar en todos los pueblos el difícil concepto de pertenencia a la República de Colombia sin concesiones al orgullo local. No es el único punto en el que Díaz se revela mejor catalizador del pensamiento popular.

19. Carta X, 23 de octubre, 1827 (Díaz, Recuerdos 448).

20. Carta VI, 31 de mayo, 1827 (Díaz, Recuerdos 382).

21. En una carta a Bolívar, escrita por su hermana María Antonia en 1825, ésta refiere una paliza que dio a un esclavo negro insolente abriéndole la cabeza (Torres). No resulta muy verosímil, por tanto, que aceptaran de forma inmediata los partidarios de Bolívar la liberación de los esclavos.

22. “Que nuestros compatriotas en plena libertad, y sin el temor de su venganza, ni la influencia de sus sórdidos manejos, manifiesten sus deseos sobre la persona en cuyas manos quieren depositar sus destinos”. Carta VII, 6 de julio, 1827 (Díaz, Recuerdos 392).

24. Venezuela había conocido ya el funcionamiento exitoso de las hojas volantes cuando Páez había lanzado sus proclamas independentistas sobre Caracas desde un globo en 1821 (Rendeix-te! 192).

25. Para un más detallado conocimiento de estos aspectos, Barrera y Navarro, La estrategia desestabilizadora 123-140.

26. Carta VIII, 20 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 412.

27. Carta VII, 6 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 399.

28. Carta IX, 10 de agosto, 1827, Díaz, Recuerdos 429.

29. Carta VI, 31 de mayo, 1827, Díaz, Recuerdos 387.

30. El mismo trato heroico recibirán los soldados realistas en la Alocución I (21 de diciembre, 1827, Díaz, Recuerdos 455-456), citándose a los jefes Cisneros, Doroteo, Martínez y Arizábalo como ejemplos apreciables y destacando la unión entre ellos como la vía hacia la edificación de la patria.

31. No obstante, en la carta X (23 de octubre, 1827) José Domingo Díaz comete un grave error respecto al público lector ya que elimina el premio que merecería la fidelidad: “Los que han sido leales (..) no han hecho otra cosa que cumplir con su deber, y si hubiesen obrado de diverso modo serían considerados según su carácter” (Díaz, Recuerdos 448). Claro está que el objetivo de este aviso era evitar venganzas y advertir de la necesidad de delegar en el gobierno las cuestiones de orden y justicia, sin embargo es cierto que se sugiere también otra cosa: la negación del mérito para aquellos que han apoyado a la corona española. La actitud de Díaz en esta ocasión es intimidatoria para los que pudieran adherirse a la lucha realista después de haberla ignorado y ofensiva para los leales, por lo que este texto no aportaría ningún beneficio proselitista en favor de los intereses de la causa de Fernando VII, sino más bien todo lo contrario.

32. “algún día contaréis a vuestros hijos y nietos la ilustre historia de vuestros esfuerzos, y tendréis el placer inexplicable de oírles decir: pertenecieron al número de los salvadores de Venezuela” (Alocución III, 25 de enero, 1828, Díaz, Recuerdos 462-463).

33. Alocución V, 25 de febrero, 1828 (Díaz, Recuerdos 470-471).

34. Carta VIII, 20 de julio, 1827 (Díaz, Recuerdos 412-413). También se dirige a estos hombres expresamente en la Alocución III (25 de enero, 1828): “todos vuestros hermanos, iguales a vosotros en tan justos sentimientos, corren a sosteneros” (Díaz, Recuerdos 462).

35. “Pasiones tiernas y dulces sucederán a la ferocidad, y sólo se verá el valor que nace de la virtud, mas no el furor que acompaña al delito o inspiran los sentimientos desordenados” (Carta VIII, 20 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 414). En las alocuciones, a partir de la carta X, el tratamiento de las partidas realistas adquiere cada vez más un carácter épico y mayor protagonismo según las necesidades de una contra-propaganda que se ha vuelto ya propaganda.

37. “[el rey] No exige de vosotros sacrificios que no podéis por la miseria de que os han cubierto, sólo quiere vuestra cooperación personal, vuestros eficaces deseos” (Alocución II, 6 de enero, 1828, Díaz, Recuerdos 458).

38. “mucho habéis hecho, pero mucho os falta que hacer. Tenéis que combatir….” (Alocución III, 25 de enero, 1828, Díaz, Recuerdos 461).

39. Alocución III, 25 de enero, 1828 (Díaz, Recuerdos 461).

40. Alocución V, 25 de febrero, 1828 (Díaz, Recuerdos 471).

41. “Señor Don Simón: Usted se engaña miserablemente. Sus extravagantes amenazas no intimidan. Son dirigidas a personas y a pueblos que le conocen, y saben por dolorosas experiencias el valor de Vd. y de ellas; saben cuánto les ha costado el haberle creído, y el haberlas temido. Ese tiempo ya pasó” (Carta I, 29 de diciembre, 1826, Díaz, Recuerdos 340).

42. Carta II, 30 de diciembre, 1826 (Díaz, Recuerdos 345).

43. Carta II, 30 de diciembre, 1826 (Díaz, Recuerdos 340-350).

44. “A vosotros, compatriotas, igualmente os insulta cuando dice que aborrece la tiranía. ¿Qué ideas, por ventura, tiene formadas de ella?” (Carta VII, 6 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 393).

45. “¿Y Vd. ha creído tan ignorantes o tan estúpidos a los pueblos […] que conociéndole a costa de sus desgracias, no viesen en él [el código bolivariano] el aborto de la ambición más insensata y desenfrenada?” (Carta III, 31 de diciembre, 1826, Díaz, Recuerdos 353).

46. “Al llegar a este punto, yo no debo dirigirme a Vd. solo, que es la causa [de los males], sino igualmente a todos nuestros compatriotas burlados y sacrificados” (Carta III, 31 de diciembre, 1826, Díaz, Recuerdos 359).

47. La implicación afectiva de Díaz con Venezuela se transfigura siempre en una desinteresada generosidad con los venezolanos: “Mis intereses personales cesaron desde aquel instante memorable [el momento del exilio], y sólo quedó en mi corazón el deseo de vuestra felicidad”, dice en la Carta IV, 29 de abril, 1827, Díaz, Recuerdos 367. Vemos la contraposición entre el posesivo mi (corazón) y vuestra (felicidad) como plasmación del vínculo patriótico que deja de ser individual para volverse épico. Ya que Díaz no volverá, según dice, a pisar el suelo de Venezuela, sus propósitos se vuelcan en la comunidad. Está respondiendo a una posible acusación de los bolivarianos: “si a esto llamáis interés, mi interés para con Venezuela es el más vehemente que se vio jamás”; “Protesto”, añade, señalando como receptores a los republicanos inseguros, tratando de convencerlos de la honradez de sus intenciones.

48. La mención en la Carta IV (29 de abril, 1827, Díaz, Recuerdos 370) a “los españoles de Europa” confirma esta lectura de la comunidad de sentido identificada con la nacionalidad española englobadora de los pueblos hispanoamericanos. Decir “españoles de Europa” presupone que hay españoles no europeos, y éstos serían los americanos. En la Carta VI (31 de mayo, 1827, Díaz, Recuerdos 386) Díaz se explaya: “un número infinito de hermanos vuestros por la sangre, la religión, el idioma y las costumbres, os contemplan atentamente”. Además, “el interés de vuestro bien es común también a ellos” (Díaz, Recuerdos 386). Por otra parte, aparecerá una distancia entre venezolanos y españoles peninsulares, tratando de ser abolida pero que refuerza el reconocimiento de un nacionalismo local cuando se hable en la Carta VIII (20 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 411) de un ultraje a “los sagrados derechos de la hospitalidad, asesinando a españoles que por la primera vez llegaban inocentemente a nuestra patria”. Esta alusión a la hospitalidad sólo tiene sentido si se dirige a una recepción que se considera venezolana antes que española.

49. Carta I, 29 de diciembre, 1826 (Díaz, Recuerdos 340).

50. “Usted ha debido conocer el carácter del Jefe de Venezuela y el de todos los demás que proclamaron la separación, y con este conocimiento ¿cómo ha podido Vd. prometerse que con cuatro cartas, y con vanas palabras de su comisionado, todo cambiaría? […] Este acto solo, de una imbecilidad sin término, bastaría para que […] le fuese cerrada para siempre la entrada en un país a cuyos principales habitantes ha insultado Vd. con este paso, y con una credulidad y esperanzas que los degradan” (Carta II, 30 de diciembre, 1826, Díaz, Recuerdos 344).

51. “El mundo entero ha visto cuál ha sido la voluntad casi unánime de nuestra patria (..) Los muchos millares de soldados que le batieron [a Bolívar], le despedazaron, le destruyeron y arrojaron de nuestra patria, ¿qué eran? ¿en dónde nacieron? ¿a que nación per tenecían? Eran casi todos compatriotas nuestros que le buscaron, no para llamarle al mando, sino para arrancar de sus manos el que él mismo se había conferido” (Carta VII, 6 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 391).

52. Carta VII, 6 de julio, 1827 (Díaz, Recuerdos 398).

53. Carta IV, 29 de abril, 1827 (Díaz, Recuerdos 369). En la Carta VII (6 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos, 388-400) vuelve a recordar la necesidad de Venezuela de depender de España al referirse a “vuestra funesta independencia”, que queda contrapuesta a “vuestra antigua fortuna”.

54. El momento de máximo distanciamiento de los partidarios de Páez y de mayor riesgo para Díaz en cuanto a su captación llegará en la Carta IX (10 de agosto, 1827, Díaz, Recuerdos 416-429), dedicada casi íntegramente a desacreditar al jefe, subordinando sus acciones a la voluntad de Bolívar y declarándolo un juguete en sus manos.

55. Carta III (31 de diciembre, 1826, Díaz, Recuerdos 360). Pareciera también que Díaz consintiera la independencia de Venezuela en esta frase de la Carta X (23 de octubre, 1827, Díaz, Recuerdos 446) referida a los proyectos más tempranos de Bolívar: “Pero entonces no se trataba sino de separar a Venezuela de la gran familia española, formando ella una particular e independiente. No se trataba de su total desorganización”.

56. Véase en la Carta X (23 de octubre, 1827, Díaz, Recuerdos 431-449) el apartado 5º de la exposición de Díaz dedicado al retorno de la seguridad y la propiedad (Díaz, Recuerdos 442-443).

57. El hecho de ser venezolano el receptor tipo atrae sobre el texto una serie de alusiones localistas destinadas a despertar la emoción, relativas tanto al paisaje, presentado como locus amoenus gracias a la civilización, como a los habitantes: “la generosidad, la circunspección, la franqueza, la sinceridad y la alegría […] del dulce venezolano” son presentadas como cualidades naturales, visibles durante el periodo español, sólo perturbadas por las guerras de independencia (Carta X, 23 de octubre, 1827, Díaz, Recuerdos 433).

58. Carta V (30 de abril, 1827, Díaz, Recuerdos 374). Comparar con esta cita de la Carta IX (10 de agosto, 1827, Díaz, Recuerdos 427-428) referida a Páez: “A vosotros invoco; vosotros le conocéis […] a vosotros toca juzgar”.

59. “¡Cómo en vuestra presencia se burla de vosotros! ¡Qué indigno concepto tiene formado de vuestro carácter!”, dirá en la Carta VIII (20 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 410).

60. En este sentido debemos interpretar los imperativos que articulan los discursos: “Ved”, “acordaos”, “decidme”… la ficción de un diálogo es la forma elegida para conceder a los destinatarios una presencia simbólica no ya como público sino como interlocutores cuya voz será escuchada. Además de ellos se convoca a otros testigos: “Que hablen sus [de Bolívar] compañeros de armas. Que digan los campos de batalla si alguna vez le vieron en el peligro. Que manifieste su cuerpo la cicatriz de alguna herida por pequeña que sea. Que refieran sus edecanes a qué distancia ha mandado comúnmente los combates. Que confiesen…” (Carta VI, 31 de mayo, 1827, Díaz, Recuerdos 382-383). El desafío implícito en estas exhortaciones retóricas apunta a quienes deben demostrar, con pruebas, la veracidad del discurso enemigo. Los textos de Díaz pretenden, mediante los imperativos, crear la sugestión de una pluralidad de voces, una interlocución coral en su interior. Se trata todavía de potenciar una opinión, de concienciar a la gente del estado de emergencia para impulsarlos a actuar. “Responded a la insolencia con la que os trata” (Carta VII, 6 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 393). La estructura del diálogo simulado escogida por Díaz participa de una tradición platónica también, según la cual se llega al conocimiento y la verdad a través de un recorrido de preguntas y respuestas. Se trata fundamentalmente de una forma didáctica.

61. El uso del plural nos remite al deseo de representatividad de la voz de Díaz, que habla por muchos….

62. “Nosotros lo sabemos” (Carta V, 30 de abril, 1827, Díaz, Recuerdos 374).

63. Carta IX, 10 de agosto, 1827 (Díaz, Recuerdos 418).

64. Carta II, 30 de diciembre, 1826 (Díaz, Recuerdos 341).

65. Carta I, 29 de diciembre, 1826 (Díaz, Recuerdos 334-340).

66. Carta III, 31 de diciembre, 1826 (Díaz, Recuerdos 353).

67. Carta II, 30 de diciembre, 1826 (Díaz, Recuerdos 342).

68. Carta X, 23 de octubre, 1827 (Díaz, Recuerdos 435).

69. Carta III, 31 de diciembre, 1826, Díaz, Recuerdos 360. En la Carta X (23 de octubre, 1827, Díaz, Recuerdos 439) los “cooperadores extranjeros” vuelven a ser “hombres que vagaban arrojados de todos los pueblos, hombres sepultados en las cárceles por su turbulenta conducta”.

70. Tampoco son bien tratados por Díaz los agentes de la Revolución Francesa, a cuya propaganda culpa de los desórdenes morales y de la corrupción de “los individuos de una familia distinguida”, aludiendo así a Bolívar y sus parientes. La contaminación de las ideas revolucionarias no llegó sólo mediante “libros impíos y subversivos”, sino que se extendía a “la imprenta, la pintura y el grabado”, que “esparcieron de un modo asombroso las doctrinas y los modelos de la desmoralización universal” (Carta X, 23 de octubre, 1827, Díaz, Recuerdos 439-440).

71. Señalaremos la oposición entre la alusión a “vuestra patria” y la posterior a “nuestros reyes”, quedando patente que Díaz sí se incluye como ciudadano-súbdito en una imagen nacional dentro de un marco más amplio: los territorios gobernados por la monarquía española.

72. No obstante este anzuelo a la deserción enemiga que es la invalidación de vínculos ideológicos anteriores y la promesa de amnistía, debemos recordar que Díaz va a adoptar frecuentemente una actitud menos benévola, que hasta podría parecer contradictoria, en su papel de juez cuando quiere utilizar el sentimiento de culpa como responsabilidad que vincule a los venezolanos con la causa realista. Planteará entonces la adhesión a este bando como la forma más justa de saldar una deuda de cobardía al no haber defendido antes al gobierno de Su Majestad. Así, hemos leído las acusaciones con que increpa a los venezolanos cuando no les promete premio: “¡Caiga sobre vosotros el desprecio público por haber dejado partir en plena seguridad al Insolente [..]” (Carta VIII, 20 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 411). En las últimas entregas de la propaganda, es decir, en las alocuciones, se insiste a menudo en que la participación en la lucha significaría para los cobardes la purgación de esta culpa. Llegará Díaz a escribir en la penúltima alocución: “El fin de vuestra expiación no está distante” (25 de febrero, 1828, Díaz, Recuerdos 471).

73. Estos ejemplos están tomados de la Carta IV (29 de abril, 1827, Díaz, Recuerdos 371). En la Carta V (30 de abril, 1827, Díaz, Recuerdos 376-377) afirma Díaz: “Merece disculpa la mayor parte de vosotros los que habéis considerado en don Simón de Bolívar algo de bueno, o aun le habéis creído un héroe (..) le habéis visto sino de paso”. En la Carta VIII (20 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 403) escribe: “Quizá a vosotros no habrá llegado como es en sí esta parte de la historia de su vida”.

74. El respeto de Díaz al clero indicaría a éste como un grupo receptor pero más que nada supone un argumento más de simpatía con la numerosa población católica para la que la religión estaba entre los valores decisivos a la hora de preferir una opción política.

75. Rojas Botto explica la importancia de este receptor tipo en la propaganda de guerra.

76. Entre las llamadas a los intereses primarios destacaremos la enumeración que se hace en la Carta VIII (20 de julio, 1827, Díaz, Recuerdos 406) de las cosas que componen la felicidad posible: “No hay sobre la tierra una felicidad absoluta”, sentencia Díaz para descalificar todo anhelo que no conlleve un carácter práctico. Y define “la que de algún modo puede considerarse tal” como “la posesión de ciertos bienes, sin los cuales es la vida en la sociedad una carga insoportable: la seguridad personal, la posesión tranquila de rentas suficientes para no conocer las miserias, la estimación y aprecio de los demás y la paz y la tranquilidad de los pueblos”. Volverá sobre el tema en la Carta X (23 de octubre, 1827, Díaz, Recuerdos 437) cuando arremeta contra las “engañosas promesas de una libertad sin término”, para retomar como únicas ideas válidas las de “vivir tranquilos en el seno de vuestras familias” o “disponer de los frutos de vuestra industria”. La igualdad absoluta es transcrita como algo “quimérico”, en una apelación a “vosotros, los más interesados en ella”. Cabe suponer que los aludidos por el vocativo fueran tanto los pardos como los esclavos, aunque el acceso de estos últimos a la propaganda de Díaz parece poco probable, a no ser que compusieran parte de las tropas realistas en la Venezuela republicana.

Obras Citadas

Arnabat, Ramón. “La propaganda política en la Guerra”. Revista HMIC. VI (2008): 26-42.

Barrera Parrilla, Beatriz y Jesús Raúl Navarro García. “La estrategia desestabilizadora en Venezuela: propaganda y controversia en la acción contrainsurgente. Del constitucionalismo gaditano a la consolidación republicana. 1810-1828”. Memorias, 13 (2010): 110-172.

Barrera Parrilla, Beatriz y Jesús Raúl Navarro García. “La Edad de Oro como proyecto de patria y el modelo caballeresco en los panfletos del polemista José Domingo Díaz (1826-1828)”. Insurgencia y republicanismo. Coord. Jesús Raúl Navarro García. Sevilla: CSIC, 2006: 133-152.

Barroeta Lara, Julio. Una tribuna para los godos. El periodismo contrarrevolucionario de Miguel José Sanz y José Domingo Díaz. Caracas: Academia Nacional de la Historia. 1987.

Barsamian, David y Noam Chomsky. La propaganda y la opinión pública. Conversaciones con David Barsamian. Barcelona: Crítica, 2002.

Brown, J. A. C. Técnicas de persuasión: de la propaganda al lavado de cerebro. Madrid: Alianza editorial, 2004.

Chiais, Massimo, Gérald Bronner y Alejandro Pizarroso Quintero. Propaganda, disinformazione e manipolazionedell’informazione. Aracne, 2009.

Cornut-Gentille D’Arcy, Chantal y Francisco Collado Rodríguez. “Wars of words: A historical and rhetorical analysis of political and Literary texts in the English 1830’s and 1840’s”. Cuadernos de Investigación Filológica. XVI, 1-2 (1990): 123-135.

Díaz, José Domingo. Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. Caracas: Academia Nacional de la Historia de Venezuela, 2011.

--- “Impugnación al folleto titulado La América y la Europa en 1846 (sic) o El Congreso de Panamá” escrita por Mr. G. L. Traducido del francés al castellano por D. S. L. y publicado en Hamburgo por Hoffman y Campé en 1826”, en Navarro, Puerto Rico a la sombra 207-280.

Doncel López, Almudena y Fernando Hernández Sánchez. “Papá, tú que hiciste en la guerra? La propaganda en los grandes conflictos del siglo XX”. Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 45 (2005): 92-101.

Durandin, Guy. La mentira en la propaganda política y en la publicidad. Barcelona: Paidós, 1983.

Fernández, Delfina. Últimos reductos españoles en América. Madrid: Mapfre, 1992.

Harwich Vallenilla, Nikita. “Construcción de una identidad nacional: el discurso historiográfico de Venezuela en el siglo XIX”. Revista de Indias. 54-202 (1994): 637-656.

Herrero, Javier. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. Madrid: Alianza Universidad, 1988.

Huici Módenes, Adrián. Estrategias de la persuasión. Mito y propaganda política. Sevilla: Alfar, 1996.

Lengua, discurso, texto. I Simposio Internacional de análisis del discurso. Coord. José Jesús de Bustos Tovar. Madrid: Visor, 2001.

Navarro García, Jesús Raúl y Beatriz Barrera Parrilla. “Con la pólvora en el tintero: propaganda y contrainsurgencia en la Venezuela republicana. El ejemplo de José Domingo Díaz”. Insurgencia y republicanismo. Coord. Jesús Raúl Navarro García. Sevilla: CSIC, 2006. 105-132.

Navarro García, Jesús Raúl. Control social y actitudes políticas en Puerto Rico: 1823-1837. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1991.

-- “Luchar contra el olvido: propagandismo político en Puerto Rico tras la independencia del continente americano”.Puerto Rico a la sombra, 91-102.

--- Puerto Rico a la sombra de la independencia continental: 1815-1840. Sevilla-San Juan: Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe - CSIC, 1999.

--- “El proceso de la independencia venezolana en la trayectoria ideológica del intendente José Domingo Díaz”, en Puerto Rico a la sombra, 103-124.

Palacios Herrera, Óscar.Dionisio Cisneros. El último realista. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1989.

Pizarroso Quintero, Alejandro. Historia de la propaganda: notas para un estudio de la propaganda política y de guerra. Madrid: Eudema Universidad, 1990.

--- Nuevas guerras, vieja propaganda (de Vietnam a Irak). Madrid: Ediciones Cátedra, 2005.

--- Propaganda en guerra. Salamanca: Consorcio Salamanca, 2002.

--- La guerra de las mentiras: información, propaganda y guerra psicológica en el conflicto del Golfo. Madrid: Eudema 1991.

Ramón García, Marta. “The Lie of the Land: rumour, Myth and Fabrication in Nineteenth-century Irish Nationalism, 1858-1888”. Mundus vult decipi. Estudios interdisciplinares sobre falsificación textual y literaria. Edit. Javier Martínez García. Madrid: Ediciones Clásicas, 2012. 309-318.

Rendeix-te! Fulls volants i guerra psicològica al segle XX. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona-Institut d’Edicions, 1998.

Roiz Célix, Miguel. Técnicas modernas de persuasión. Madrid: Pirámide, 1996.

Sonesson, Birgit. La emigración de Carranza a Puerto Rico en el siglo XIX: mercadeo y capital indiano. Sevilla: CSIC-Ayuntamiento de Carranza, 2003.

--- Puerto Rico’s Commerce, 1765-1865; from Regional to World Wide Market Relations. Latin American Studies, vol. 85. Los Angeles: UCLA 2000.

--- Vascos en la diáspora. La emigración de La Guaira a Puerto Rico, 1799-1830. Sevilla: CSIC, 2008.

Torres, Mauro. Moderna biografía de Simón Bolívar. Bogotá: Ecoe, 1999.