¡FUERTE!: Eduardo Santos Hernández se abre paso en La isla de los machos eternos

Presentación

Francisco Morán, Southern Methodist University

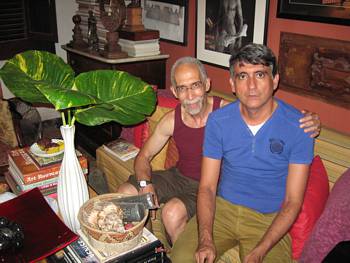

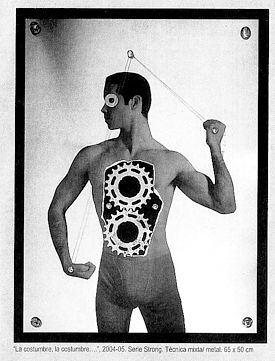

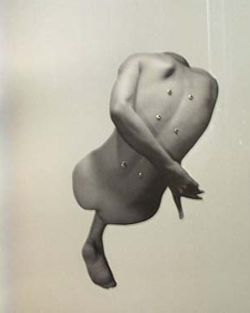

Fue, creo, en 1992, cuando conocí a Eduardo Hernández Santos, profesor de gráfica de la Escuela de San Alejandro, de La Habana, y fotógrafo. La circunstancia de nuestro encuentro fue el homenaje que un grupo de escritores – en su mayoría jóvenes – preparábamos por aquellos días para conmemorar el Centenario de la muerte de Julián del Casal. Pensé que el homenaje podría incluir una exposición de fotografía inspirada en la figura y en la obra del poeta. Pero no sabía a quién acudir. Un amigo, no recuerdo cuál de ellos, me sugirió hablar con Eduardo. En nuestro primer encuentro, en su apartamento en Centro Habana, me mostró algunos trabajos suyos – de fotografía todos, según recuerdo – y no tuve entonces la menor duda de que había dado con el fotógrafo ideal. Tanto aquellas fotografías – cuyos rasgos distintivos eran el ensamblaje de partes del cuerpo, ciertas alusiones iconográficas como la de San Sebastián, y hasta la incorporación de placas metálicas, pinchos, y muchos otros objetos, y significativamente la escritura – como el propio apartamento del artista, poblado de espejos que transfieren al visitante al reino de lo fantasmagórico, y lo sumergen en un mundo de objetos – tallas, libros por todas partes, plantas que crecen desaforadamente – me hicieron pensar en la celda de Casal, ese espacio minúsculo, itinerante, que fascinaba a sus amigos, al tiempo que les inspiraba desasosiego. Eduardo se documentó, leyó intensamente a Casal y los testimonios de sus contemporáneos, y decidió hacer su trabajo apelando – como él mismo expresó en la entrevista sobre esa exposición que le hizo Cino Colina – “a la “foto de estudio por considerarla más elaborada, construida, en lo cual halló un factor coincidente con Casal: la construcción de un mundo” (“Aferrado…” 7). Se

Fue, creo, en 1992, cuando conocí a Eduardo Hernández Santos, profesor de gráfica de la Escuela de San Alejandro, de La Habana, y fotógrafo. La circunstancia de nuestro encuentro fue el homenaje que un grupo de escritores – en su mayoría jóvenes – preparábamos por aquellos días para conmemorar el Centenario de la muerte de Julián del Casal. Pensé que el homenaje podría incluir una exposición de fotografía inspirada en la figura y en la obra del poeta. Pero no sabía a quién acudir. Un amigo, no recuerdo cuál de ellos, me sugirió hablar con Eduardo. En nuestro primer encuentro, en su apartamento en Centro Habana, me mostró algunos trabajos suyos – de fotografía todos, según recuerdo – y no tuve entonces la menor duda de que había dado con el fotógrafo ideal. Tanto aquellas fotografías – cuyos rasgos distintivos eran el ensamblaje de partes del cuerpo, ciertas alusiones iconográficas como la de San Sebastián, y hasta la incorporación de placas metálicas, pinchos, y muchos otros objetos, y significativamente la escritura – como el propio apartamento del artista, poblado de espejos que transfieren al visitante al reino de lo fantasmagórico, y lo sumergen en un mundo de objetos – tallas, libros por todas partes, plantas que crecen desaforadamente – me hicieron pensar en la celda de Casal, ese espacio minúsculo, itinerante, que fascinaba a sus amigos, al tiempo que les inspiraba desasosiego. Eduardo se documentó, leyó intensamente a Casal y los testimonios de sus contemporáneos, y decidió hacer su trabajo apelando – como él mismo expresó en la entrevista sobre esa exposición que le hizo Cino Colina – “a la “foto de estudio por considerarla más elaborada, construida, en lo cual halló un factor coincidente con Casal: la construcción de un mundo” (“Aferrado…” 7). Se trataba, como expresa de Eduardo, de un concepto que partía del “amor a los objetos.” Recordemos que ya Virgilio Piñera había advertido que aún si prestado, lo importante era que Casal se había hecho de un mundo. Antonio J. Ponte resumió admirablemente, y reclamó para nosotros, la lección de Casal:

trataba, como expresa de Eduardo, de un concepto que partía del “amor a los objetos.” Recordemos que ya Virgilio Piñera había advertido que aún si prestado, lo importante era que Casal se había hecho de un mundo. Antonio J. Ponte resumió admirablemente, y reclamó para nosotros, la lección de Casal:

Fue el primero de nosotros en levantar interiores a su aire. Debió haber comprendido que cuatro paredes podían ser extensión del poema, que dentro del poema podía vivirse. Y ahora somos nosotros codiciosos de esos interiores suyos, obedecemos a una superstición moderna por el puesto donde trabaja el escritor. Ya que hemos descartado cualquier inspiración y valoramos al poeta como un técnico más, lo misterioso que pudo haber en la figura de éste ha pasado a los objetos de su mesa, a algunos instrumentos propiciatorios (Ponte 35)

Prestado, construido, como el de Casal. Concebido desde la técnica, de sorprendentes acoplamientos, así es el mundo que en un reducido espacio Eduardo se ha construido para sí mismo y para los amigos: poblado de objetos y, como el de Casal, de escritura. La escritura-objeto, el objeto-escritura. El objeto que se a-isla y se integra a otros objetos, mutando siempre sus máscaras, abriéndose y cerrándose, huracanados siempre en el movimiento vertiginoso de sus signos, nunca fijos. El apartamento que es, a un tiempo, museo de teratología, gabinete de curiosidades y de coleccionista, de anticuario; galería de arte, jardín de invernadero; un lugar, en fin, que es, y está poblado de mundos infinitos.

Prestado, construido, como el de Casal. Concebido desde la técnica, de sorprendentes acoplamientos, así es el mundo que en un reducido espacio Eduardo se ha construido para sí mismo y para los amigos: poblado de objetos y, como el de Casal, de escritura. La escritura-objeto, el objeto-escritura. El objeto que se a-isla y se integra a otros objetos, mutando siempre sus máscaras, abriéndose y cerrándose, huracanados siempre en el movimiento vertiginoso de sus signos, nunca fijos. El apartamento que es, a un tiempo, museo de teratología, gabinete de curiosidades y de coleccionista, de anticuario; galería de arte, jardín de invernadero; un lugar, en fin, que es, y está poblado de mundos infinitos.

En mi primer encuentro con la fotografía de Eduardo, recuerdo todavía la impresión que me produjeron aquellas construcciones, indudablemente modernas, que no obstante revelaban un amor – que no dudaría llamar incluso devoción – por la línea, por el dibujo que se imponía constantemente con una pureza clásica y un obvio esteticismo que en modo alguno desdecía de sus propuestas actuales, y sobre todo comprometidas políticamente. Con lo cual advierto que al hablar de compromiso político, me estoy refiriendo a la noción ranciereana que entiende lo político como disensión, en oposición a lo ético que se afirma en el consenso.

ranciereana que entiende lo político como disensión, en oposición a lo ético que se afirma en el consenso.

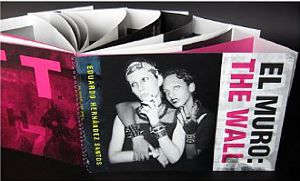

Hay entonces dos cosas que aparecen en la entrevista de 1993, y que nos permitirán entrar en la presentación, en primicia e íntegra, del próximo trabajo de Hernández Santos: La isla de los machos eternos. Lo primero es que, visto desde hoy, al considerar entonces su exposición El sonido del Cuerno en la Espesura “como un libro de gran formato,” anunciaba un trabajo suyo más reciente – El Muro/The Wall (2009) –, y por supuesto, el próximo a salir La isla… Tanto en El sonido… como en El Muro las imágenes las acompañan textos literarios; de Casal, en el primer caso; de Virgilio Piñera, en el segundo. Para la exposición de 1993, creó primero las fotografías, y luego eligió los versos de Casal.

Cino Colina comentaba en la entrevista de 1993 que El sonido… era su cuarta exposición “desde que en 1990 complementó su labor como profesor, grabador y dibujante con una cámara fotográfica.” Más adelante añadía que “[a] pesar de su dominio del dibujo y el grabado, especialidad que imparte en la centenaria escuela de San Alejandro, Eduardo Hernández Santos tiene en su curriculum más exposiciones fotográficas que de otras expresiones plásticas.” Eduardo expresó en esa entrevista que había trabajado el desnudo “con un sentido escultórico, con un esteticismo, buscando una forma, una comunicación, puras sensaciones,” y “mediante close ups de detalles corporales excluyendo el rostro” (ahora refrasea Colina). Según el entrevistador, este era el caso de Mutaciones, “exposición que los especialistas consideran la más agresiva de las hechas por  él, hasta el momento.” Como puede verse, no sólo la impresión que me hice yo mismo al conocer a Eduardo y tener un primer acceso a algunas muestras de su obra, sino también la de los especialistas, era la de que Eduardo – se sugiere – parecía haber abandonado el dibujo y el grabado por la cámara fotográfica. Y en efecto, si revisamos las exposiciones personales que aparecen en su curriculum, solo encontramos dos de dibujos. Significativamente, la primera es Entes (1991) – que es también la primera exposición del autor – y la segunda es De puertas para adentro (1996). Lo que parece, sin embargo, haber escapado a la atención de la mayor parte de la crítica es que, como ya comenté antes, en la fotografía de Eduardo sobresalen, imponiéndose con el virtuosismo de la forma, la línea del dibujo, y la dimensión escultórica. La clave de esto hay que buscarla en lo que a mi juicio define mejor su obra: el estilo. Un estilo que, como diría Darío, persigue “una forma.”

él, hasta el momento.” Como puede verse, no sólo la impresión que me hice yo mismo al conocer a Eduardo y tener un primer acceso a algunas muestras de su obra, sino también la de los especialistas, era la de que Eduardo – se sugiere – parecía haber abandonado el dibujo y el grabado por la cámara fotográfica. Y en efecto, si revisamos las exposiciones personales que aparecen en su curriculum, solo encontramos dos de dibujos. Significativamente, la primera es Entes (1991) – que es también la primera exposición del autor – y la segunda es De puertas para adentro (1996). Lo que parece, sin embargo, haber escapado a la atención de la mayor parte de la crítica es que, como ya comenté antes, en la fotografía de Eduardo sobresalen, imponiéndose con el virtuosismo de la forma, la línea del dibujo, y la dimensión escultórica. La clave de esto hay que buscarla en lo que a mi juicio define mejor su obra: el estilo. Un estilo que, como diría Darío, persigue “una forma.”

Cuando regresé en junio de este año a La Habana, hacía 19 años que no hablaba con Eduardo. Lo llamé por teléfono y me invitó a conversar en su casa y a tomar té. Ese día fue uno de los mejores de los que pasé en La Habana, y las horas que conversamos – llegué unos minutos antes de las 3:00 p.m., y cuando me marché eran alrededor de las 9:10 de la noche – pasaron sin que casi nos diéramos cuentas. Dejaré los detalles de esta extraordinaria visita para la próxima entrega, en la que haré una presentación de sus dibujos, y me detendré ahora en lo que para mí constituyó una verdadera fiesta. Eduardo me mostró su próximo trabajo: La isla de los machos eternos. Profundamente impactado por este trabajo, le pedí a Eduardo que me permitiera presentarlo en exclusiva a los lectores de La Habana Elegante. Eduardo accedió. No debo proseguir, sin embargo, sin advertir que es importante ante todo establecer en qué consiste la línea de continuidad de este trabajo con El Muro.

me invitó a conversar en su casa y a tomar té. Ese día fue uno de los mejores de los que pasé en La Habana, y las horas que conversamos – llegué unos minutos antes de las 3:00 p.m., y cuando me marché eran alrededor de las 9:10 de la noche – pasaron sin que casi nos diéramos cuentas. Dejaré los detalles de esta extraordinaria visita para la próxima entrega, en la que haré una presentación de sus dibujos, y me detendré ahora en lo que para mí constituyó una verdadera fiesta. Eduardo me mostró su próximo trabajo: La isla de los machos eternos. Profundamente impactado por este trabajo, le pedí a Eduardo que me permitiera presentarlo en exclusiva a los lectores de La Habana Elegante. Eduardo accedió. No debo proseguir, sin embargo, sin advertir que es importante ante todo establecer en qué consiste la línea de continuidad de este trabajo con El Muro.

Desde la entrevista que le hizo Colina, son muchas las exposiciones personales y colectivas en que ha participado Eduardo. Pero en su obra, a mi juicio, sigue sobresaliendo ese «libro de artista» que sin dudas es El Muro. Es galería, exposición personal, y libro de artista. El Muro reúne fotografías de homosexuales, transgéneros, y travestis, realizadas en el verano de 2005 en el malecón habanero. En la información que ofrece la editorial «Red Trillium Press / Aquí, en la lucha» se detalla el trabajo, verdaderamente heroico, de Eduardo:

Desde la entrevista que le hizo Colina, son muchas las exposiciones personales y colectivas en que ha participado Eduardo. Pero en su obra, a mi juicio, sigue sobresaliendo ese «libro de artista» que sin dudas es El Muro. Es galería, exposición personal, y libro de artista. El Muro reúne fotografías de homosexuales, transgéneros, y travestis, realizadas en el verano de 2005 en el malecón habanero. En la información que ofrece la editorial «Red Trillium Press / Aquí, en la lucha» se detalla el trabajo, verdaderamente heroico, de Eduardo:

Trabajando sólo de noche, Hernández Santos reveló su rollo con una química vencida; imprimió sus imágenes en un papel fotográfico anticuado, y las revelo con una química agotada. Su cuarto oscuro era su cuarto oscuro. No fue una opción, sino una necesidad.

Una vez impresas las fotografías, usó tipos de imprenta para, literalmente, imprimir en sus imágenes, las palabras del fallecido poeta y dramaturgo, gay y cubano, Virgilio Piñera.

Una noche, tarde, a las cuatro de la madrugada y de regreso de El Muro a su casa, Hernández Santos fue golpeado y le robaron su cámara. Allí terminó entonces su proyecto.

Trabajando solo de noche en su cuarto oscuro, e imprimiendo a mano, presionándolas sobre la fotografía impresa, letra a letra, las palabras de Piñera, Eduardo evoca para mí la figura misma de Piñera que, “como un pájaro ciego que vuela en la luminosidad de la noche / mecido por la noche del poeta, /una cualquiera entre tantas insondables / vi[ó] a Casal / arañar un cuerpo liso, bruñido.” Con la misma “vehemencia” con que Casal arañaba ese “cuerpo liso, bruñido,” hasta romperse las uñas, Eduardo – volcado ahora sobre la noche de Piñera, y de los cuerpos ninguneados, y no obstante orgullosamente exhibiéndose en el muro, se rompía las uñas al presionar la voz de Piñera, imprimirla, extenderla en el muro. A la violencia de ese gesto afirmativo, pronto le siguió la otra, esa para la que la vehemencia misma de la cámara resultaba un exceso inadmisible. El pájaro que volaba ciego en la luminosidad de la noche se ve súbitamente interceptado por uno de los machos eternos de la isla.

De la Isla y el pájaro

Lo mismo en El Muro que en La isla de los machos eternos – tal y como lo indican los títulos de estas obras – la marca del espacio, del lugar, es de la mayor importancia. Si en la primera los cuerpos se exhiben, literalmente, en el borde mismo de la Isla-Nación, la impudicia con que se exhiben va de la mano con la estructura misma del libro, puesto que esas fotos aparecen semi-ocultas. Cada página ofrece a la vista un trozo del malecón, pero la misma se pliega. Cuando abrimos lo que estaba oculto, aparecen, en el centro, la foto de los cuerpos en el muro, y en el otro extremo la continuación de éste. Esta estructura juega a incentivar el deseo del lector-mirón, que no sabe qué otro(s) cuerpo(s) le esperan en ese paseo por el malecón, ocupado por los cuerpos y la escritura piñeriana que se imprimen en el muro y lo presionan. Sin embargo, sería un error no ver el peligro que allí acecha, puesto que la provocación de El muro ocurre en el límite mismo de la isla, allí donde se hace posible la fuga y se revela el límite, el borde propicio al acoso.

marca del espacio, del lugar, es de la mayor importancia. Si en la primera los cuerpos se exhiben, literalmente, en el borde mismo de la Isla-Nación, la impudicia con que se exhiben va de la mano con la estructura misma del libro, puesto que esas fotos aparecen semi-ocultas. Cada página ofrece a la vista un trozo del malecón, pero la misma se pliega. Cuando abrimos lo que estaba oculto, aparecen, en el centro, la foto de los cuerpos en el muro, y en el otro extremo la continuación de éste. Esta estructura juega a incentivar el deseo del lector-mirón, que no sabe qué otro(s) cuerpo(s) le esperan en ese paseo por el malecón, ocupado por los cuerpos y la escritura piñeriana que se imprimen en el muro y lo presionan. Sin embargo, sería un error no ver el peligro que allí acecha, puesto que la provocación de El muro ocurre en el límite mismo de la isla, allí donde se hace posible la fuga y se revela el límite, el borde propicio al acoso.

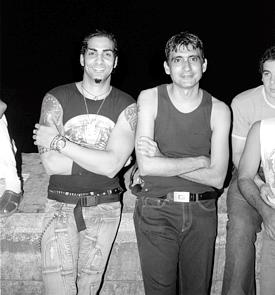

Eduardo mismo, al referir su descubrimiento de un malecón diferente, reconoce que era a su vez “inquietante,” y con “ojos azorados” percibe la noche que “parecía dar cobija con sus sombras a unos seres extraños que se movían y vestían de forma poco convencional.” A pesar de la fascinación que se apodera de él, y lo lleva a acudir durante meses al lugar, comenta que lo hacía “siempre en compañía de amigos pues debo confesar mi temor a lo desconocido y al hecho de que pretendía usar mi cámara.” El temor a lo desconocido tiene como contracara, por supuesto, el temor a lo conocido. En ese tramo del malecón no se reunían sólo los “travestis engalanados con llamativos trajes,” o los “gays flirteando.” Allí había también “pingueros ofreciendo sus servicios y muchos otros que no alcancé a clasificar.” El Muro, pues, podrá hacerse accesible a la cámara, pero algo en él permanece borroso, inaccesible al esfuerzo hermenéutico. Como si el límite mismo que representa el muro, contuviera a su vez otro límite, o fuese una peligrosa hoja de navaja cuyo filo azuza tanto al deseo como al miedo. En ese borde indecible se desdibuja – pero nunca del todo, y ahí está su peligro – la sombra deseada, temida, repulsiva, del macho. La estrategia de semi-ocultar las fotos de los cuerpos funciona como una perfecta bisagra con los versos seleccionados de La isla en peso que, si afirman la revuelta, también parecen profetizar la irrupción, en cualquier momento, del macho. Dicha afirmación aparece provocativamente en la segunda

Eduardo mismo, al referir su descubrimiento de un malecón diferente, reconoce que era a su vez “inquietante,” y con “ojos azorados” percibe la noche que “parecía dar cobija con sus sombras a unos seres extraños que se movían y vestían de forma poco convencional.” A pesar de la fascinación que se apodera de él, y lo lleva a acudir durante meses al lugar, comenta que lo hacía “siempre en compañía de amigos pues debo confesar mi temor a lo desconocido y al hecho de que pretendía usar mi cámara.” El temor a lo desconocido tiene como contracara, por supuesto, el temor a lo conocido. En ese tramo del malecón no se reunían sólo los “travestis engalanados con llamativos trajes,” o los “gays flirteando.” Allí había también “pingueros ofreciendo sus servicios y muchos otros que no alcancé a clasificar.” El Muro, pues, podrá hacerse accesible a la cámara, pero algo en él permanece borroso, inaccesible al esfuerzo hermenéutico. Como si el límite mismo que representa el muro, contuviera a su vez otro límite, o fuese una peligrosa hoja de navaja cuyo filo azuza tanto al deseo como al miedo. En ese borde indecible se desdibuja – pero nunca del todo, y ahí está su peligro – la sombra deseada, temida, repulsiva, del macho. La estrategia de semi-ocultar las fotos de los cuerpos funciona como una perfecta bisagra con los versos seleccionados de La isla en peso que, si afirman la revuelta, también parecen profetizar la irrupción, en cualquier momento, del macho. Dicha afirmación aparece provocativamente en la segunda inscripción en el muro: “Hay que saltar del lecho / con la firme convicción / de que tus dientes han crecido / de que tu corazón te saldrá por la boca.” Pero según caminamos, la relación muro-escritura-imagen se va haciendo menos tranquilizante. En un pedazo de muro, la misma imagen fotográfica que lo captura, lo libera, lo aísla pudiera decirse, del resto del malecón. De hecho, es sorprendente que este es el caso de casi todas las tomas del muro. Son pedazos de pared que podrían estar en o pertenecer a otro lugar. Sobre todo porque el mar que está del otro lado aparece conspicuamente ausente. De ahí el ambiguo título de El muro en lugar de El muro del malecón. Incluso el título en mayúsculas rotundas, en caracteres tipográficos anchos y pesados, sugiere el pasaje a un espacio claustrofóbico – las antiguas murallas – y a otro incluso

inscripción en el muro: “Hay que saltar del lecho / con la firme convicción / de que tus dientes han crecido / de que tu corazón te saldrá por la boca.” Pero según caminamos, la relación muro-escritura-imagen se va haciendo menos tranquilizante. En un pedazo de muro, la misma imagen fotográfica que lo captura, lo libera, lo aísla pudiera decirse, del resto del malecón. De hecho, es sorprendente que este es el caso de casi todas las tomas del muro. Son pedazos de pared que podrían estar en o pertenecer a otro lugar. Sobre todo porque el mar que está del otro lado aparece conspicuamente ausente. De ahí el ambiguo título de El muro en lugar de El muro del malecón. Incluso el título en mayúsculas rotundas, en caracteres tipográficos anchos y pesados, sugiere el pasaje a un espacio claustrofóbico – las antiguas murallas – y a otro incluso  amenazador: el paredón. En el ejemplo específico a que me refiero, los versos de Piñera resultan a la vez un desafío y una advertencia: “Nada podría detener este cuerpo /Destinado a los cascos / de los caballos.” La fuerza del deíctico – este cuerpo – que apunta a un cuerpo todavía oculto, resulta un tanto inquietante cuando, al abrir el doblez, nos encontramos con un hombre que con la izquierda en alto nos apunta con el dedo, mientras la derecha se recoge y se alza con el puño cerrado. Lo extraño de esta fotografía es que el sujeto en cuestión, no se parece a ningún otro de los que encontramos en El Muro. La expresión ambigua del rostro, puede decirse que es seria. No parece cómodo. Es además, un hombre maduro, posiblemente cerca de los cincuenta años. Parece fuera de lugar en esa noche. Parece haber sido fotografiado en el momento de decir algo, y ese algo no parece ni amistoso, ni inspira confianza. ¿El el suyo el cuerpo indetenible y no obstante destinado a los cascos de los caballos? ¿O es él apuntando al cuerpo indetenible – quizá el de Eduardo, quizá el de la cámara – y advirtiéndole que nada lo podrá salvar de los cascos de los caballos? ¿Se trata de la súbita aparición del macho? Y si este fuera el caso, ¿qué hacía él ahí? El hecho de estar allí, en ese tramo del malecón, ¿no sugiere a su vez que el cuerpo macho, supuestamente indetenible, podría igualmente estar destinado a los cascos de los caballos?

amenazador: el paredón. En el ejemplo específico a que me refiero, los versos de Piñera resultan a la vez un desafío y una advertencia: “Nada podría detener este cuerpo /Destinado a los cascos / de los caballos.” La fuerza del deíctico – este cuerpo – que apunta a un cuerpo todavía oculto, resulta un tanto inquietante cuando, al abrir el doblez, nos encontramos con un hombre que con la izquierda en alto nos apunta con el dedo, mientras la derecha se recoge y se alza con el puño cerrado. Lo extraño de esta fotografía es que el sujeto en cuestión, no se parece a ningún otro de los que encontramos en El Muro. La expresión ambigua del rostro, puede decirse que es seria. No parece cómodo. Es además, un hombre maduro, posiblemente cerca de los cincuenta años. Parece fuera de lugar en esa noche. Parece haber sido fotografiado en el momento de decir algo, y ese algo no parece ni amistoso, ni inspira confianza. ¿El el suyo el cuerpo indetenible y no obstante destinado a los cascos de los caballos? ¿O es él apuntando al cuerpo indetenible – quizá el de Eduardo, quizá el de la cámara – y advirtiéndole que nada lo podrá salvar de los cascos de los caballos? ¿Se trata de la súbita aparición del macho? Y si este fuera el caso, ¿qué hacía él ahí? El hecho de estar allí, en ese tramo del malecón, ¿no sugiere a su vez que el cuerpo macho, supuestamente indetenible, podría igualmente estar destinado a los cascos de los caballos?

Esta pregunta nos lleva entonces a La isla de los machos eternos, y cuyo título parece refutar la última pregunta que hemos hecho: la isla es la propiedad, el dominio – se sugiere – de unos machos que son, para rematar, eternos. Y aun si interpretamos la preposición de como indicadora del origen de esos machos, a primera vista las cosas no parecen muy alentadoras: los machos eternos se reproducen eternamente en la isla.

La isla comparte con El Muro la estrategia del semi-ocultamiento de las imágenes, que son solo seis. Estas vienen dentro de una caja de cartón, manufacturada por el propio artista, y en forma de gaveta. Está recubierta por un papel que compró Eduardo. Al abrir la caja van apareciendo, en este orden, la carátula con el título, un texto bilingüe escrito por el propio Eduardo, y revisado y traducido al inglés por Roberto García Suárez; las seis piezas que componen la obra y que fueron creadas con la técnica del linóleo, y finalmente un colofón con las especificidades técnicas y que reproducimos junto con las imágenes. Se trata de una edición limitada, de sólo tres ejemplares, y de los cuales uno es una copia de prueba del artista que, por el momento, no está a la venta. Al igual que El Muro, el distribuidor de La isla en los Estados Unidos es Steven C Daiber (Red Trillium Press/ Aqui en la lucha).

Ahora bien, a diferencia de El Muro, La isla no es un proyecto fotográfico, y por tratarse de la técnica del linóleo es preciso insistir en el protagonismo de la línea del dibujo, y también del grabado. Por otra parte, al menos en mi opinión, por sus características materiales, esta obra es, más que El Muro, un libro-objeto. En efecto, aquí se revela con más fuerza la pasión del artista por los objetos, y por la obra de arte construida y concebida como un objeto, casi incluso como un mueble. El concepto de la caja-gaveta manufacturada evoca la artesanía, el elaborado estilo de las cajas de tabaco. Es decir, la de la caja de tabaco concebida como obra de arte, y en cuyo interior no podía haber estar el tabaco esmeradamente elaborado: el tabaco mismo era una verdadera obra de arte, joya y frasco de esencias, que llegaba con su propio anillo al fumador experto como una aviesa propuesta de compromiso. Muy masculino el tabaco, ya se sabe, pero muy dado al fuego, a disiparse en puro humo. La caja sellada, por otra parte, se inscribe en el secreto. Aunque el fumador conozca muy bien la marca, la excitación que suscita abrir una nueva caja de tabaco, está ligada al instante de romper el sello de garantía, y la subsiguiente revelación de la maravilla.

preciso insistir en el protagonismo de la línea del dibujo, y también del grabado. Por otra parte, al menos en mi opinión, por sus características materiales, esta obra es, más que El Muro, un libro-objeto. En efecto, aquí se revela con más fuerza la pasión del artista por los objetos, y por la obra de arte construida y concebida como un objeto, casi incluso como un mueble. El concepto de la caja-gaveta manufacturada evoca la artesanía, el elaborado estilo de las cajas de tabaco. Es decir, la de la caja de tabaco concebida como obra de arte, y en cuyo interior no podía haber estar el tabaco esmeradamente elaborado: el tabaco mismo era una verdadera obra de arte, joya y frasco de esencias, que llegaba con su propio anillo al fumador experto como una aviesa propuesta de compromiso. Muy masculino el tabaco, ya se sabe, pero muy dado al fuego, a disiparse en puro humo. La caja sellada, por otra parte, se inscribe en el secreto. Aunque el fumador conozca muy bien la marca, la excitación que suscita abrir una nueva caja de tabaco, está ligada al instante de romper el sello de garantía, y la subsiguiente revelación de la maravilla.

No olvidemos, por otra parte, que Martí envió la orden de alzamiento a la isla – a la isla de los machos eternos, podríamos decir – escondida en un puro. Un puro que venía a simbolizar tanto un pacto entre caballeros revolucionarios, como hasta cierto punto también la ansiedad de castración del remitente, siempre obsesionado con la virilidad y denunciando por doquier todos los signos de afeminamiento que veía con tanta frecuencia.

De modo que esta caja-gaveta de Eduardo Hernández Santos, es también caja-armario y archivo de los que obliga a salir, uno a uno, a los especímenes de macho de la isla. Si El Muro es el lugar donde se visualiza la diferencia radical – radical en su radical indiferenciación o queerness – en espacio limítrofe de un pedazo del malecón habanero, La isla, en cambio, lejos de marcar un límite representa la ocupación, dominio y vigilancia del espacio insular por una de banda de machos. Es el territorio donde campea el macho, mientras que El Muro-Muralla-Paredón, al revelar el desbordamiento de los cuerpos extraños, nos recuerda también que la pared es un espacio de contención, y en el peor de los casos que puede ser también el sitio de fusilamiento de esa misma diferencia. Por otra parte,  habría que advertir que sin un mínimo de diferencia, la existencia del macho se pondría a sí misma en entredicho. Y no otra cosa fue lo que acometió Eduardo con El Muro: mostrar esa otra patria – la noche – en la que cada clasificación del otro se desestabiliza, y de paso la de los clasificadores, con lo cual claro, simultáneamente gana fuerza la revuelta y se reagrupan las fuerzas del macho sorprendido in fraganti en su propio espejo. Entre lo uno y lo otro a Eduardo lo golpean brutalmente y le roban la cámara. Solo unos instantes más tarde, se pone a dibujar el rostro de su asaltante. Lo hará saltar, salir de la caja. Lo llamará por sus nombres, lo hará el objeto de una taxonomía como esa que el macho creó para los otros: pájaro, pajarraco, maricón, pargo, cherna, pato, yegua, hasta reducir su existencia, su derecho a existir a la levedad insustancial de una metonimia: la pluma. No es ocioso llamar la atención sobre la paradoja de que la fauna seleccionada para denigrar a los homosexuales, y en general a cualquier desviación del paradigma hegemónico, resulta ser precisamente aquélla que pudiera considerarse endémica de la isla, es decir natural y no contra-natura insular: el pez, el pájaro, la mariposa. Mientras que el símbolo animal que por casi medio siglo fue asociado con una masculinidad exclusiva, y quizá todavía lo sea para algunos – el caballo – llegó a Cuba, como a México y Perú, con la conquista. Es por tanto, en efecto, más que idóneo para significar la masculinidad colonial, invasora, arrolladora. Esa que holla con sus cascos lo que encuentra en el camino.

habría que advertir que sin un mínimo de diferencia, la existencia del macho se pondría a sí misma en entredicho. Y no otra cosa fue lo que acometió Eduardo con El Muro: mostrar esa otra patria – la noche – en la que cada clasificación del otro se desestabiliza, y de paso la de los clasificadores, con lo cual claro, simultáneamente gana fuerza la revuelta y se reagrupan las fuerzas del macho sorprendido in fraganti en su propio espejo. Entre lo uno y lo otro a Eduardo lo golpean brutalmente y le roban la cámara. Solo unos instantes más tarde, se pone a dibujar el rostro de su asaltante. Lo hará saltar, salir de la caja. Lo llamará por sus nombres, lo hará el objeto de una taxonomía como esa que el macho creó para los otros: pájaro, pajarraco, maricón, pargo, cherna, pato, yegua, hasta reducir su existencia, su derecho a existir a la levedad insustancial de una metonimia: la pluma. No es ocioso llamar la atención sobre la paradoja de que la fauna seleccionada para denigrar a los homosexuales, y en general a cualquier desviación del paradigma hegemónico, resulta ser precisamente aquélla que pudiera considerarse endémica de la isla, es decir natural y no contra-natura insular: el pez, el pájaro, la mariposa. Mientras que el símbolo animal que por casi medio siglo fue asociado con una masculinidad exclusiva, y quizá todavía lo sea para algunos – el caballo – llegó a Cuba, como a México y Perú, con la conquista. Es por tanto, en efecto, más que idóneo para significar la masculinidad colonial, invasora, arrolladora. Esa que holla con sus cascos lo que encuentra en el camino.

El macho, por el contrario, no se asocia a sí mismo, ni es asociado por los otros machos con un animal. Hay dos excepciones y, como veremos, no hacen sino confirmar la regla: el gallo y el caballo. Ser un «gallito de pelea», o simplemente un «gallo» denota una masculinidad afirmada en una sexualidad depredadora y sin riendas: es el típico singón cubensis. Pero aun así, este epíteto apenas se usa. El otro es el caballo, que no es necesario ni decir con quien ha sido identificado. Pero aquí lo curioso es que haya sido un solo hombre el que lograra apropiarse una masculinidad representada como un absoluto - «el caballo» - lo cual ilumina la desposesión y la vulnerabilidad en que dicha apropiación deja a sus congéneres, la castración simbólica a que los somete a todos. Al mismo tiempo, la fascinación de los castrados con el símbolo de su propia abyección, revela por qué el macho solo puede afirmarse a expensas del rebajamiento del otro; lo mismo si es un gay, una mujer, o incluso otro macho. Y es que es solo a través de esa violencia puede disimular su propia miseria, y no menos su propio deseo, y del que debe esconderse con mayor vehemencia: el deseo de otro macho. En la isla de los machos eternos ese deseo lo captura una expresión muy usual entre los mismísimos machos: «quitarse la picazón». ¿Qué origina esa picazón? Porque lo que permanece en silencio, de lo que no se habla nunca, es del origen, de la fuente de la picazón. Por lo que no está de más recordar que según la sabiduría popular, cuando se tiene picazón no hay nada tan sabroso como rascarse. ¿Y no podríamos ver en las peleas de los machos, en la necesidad de quitarse la picazón, también el deseo irrefrenable de rascarse?

todos. Al mismo tiempo, la fascinación de los castrados con el símbolo de su propia abyección, revela por qué el macho solo puede afirmarse a expensas del rebajamiento del otro; lo mismo si es un gay, una mujer, o incluso otro macho. Y es que es solo a través de esa violencia puede disimular su propia miseria, y no menos su propio deseo, y del que debe esconderse con mayor vehemencia: el deseo de otro macho. En la isla de los machos eternos ese deseo lo captura una expresión muy usual entre los mismísimos machos: «quitarse la picazón». ¿Qué origina esa picazón? Porque lo que permanece en silencio, de lo que no se habla nunca, es del origen, de la fuente de la picazón. Por lo que no está de más recordar que según la sabiduría popular, cuando se tiene picazón no hay nada tan sabroso como rascarse. ¿Y no podríamos ver en las peleas de los machos, en la necesidad de quitarse la picazón, también el deseo irrefrenable de rascarse?

Entonces, hasta ahora, eran el homosexual, el gay, y significativamente la mujer - «perra» - los únicos sujetos que habían sido maniatados en un bestiario.

Podría decirse entonces que Eduardo Hernández Santos opone al bestiario creado por la masculinidad hegemónica, otro, no menos agresivo y desafiante. Los diferentes especímenes de macho de La isla de los machos eternos se revelan impulsados por un hambre de dominio del espacio simbólico. Cada uno de ellos domina prácticamente todo el espacio de la pieza que habitan. Esto lo confirma a su vez la propia organización de los trabajos. Abre la serie el «macho guardián», y la cierra el «macho gallo». Si el primero se eleva orgullosamente y abre las piernas que – calzando botas militares – se afirman en el occidente y el oriente respectivo de la isla; el segundo es el dueño de la ciudad que recorre estrepitosamente sobre un carro descapotado, que conduce, mientras con la mano del otro brazo, alzado, apunta hacia abajo en un gesto reminiscente de «a mí me tocan los cojones». La pieza central es la del «macho caballo», que aparece de perfil, marchando con paso  militar como una fuerza invasora y de ocupación sobre un espacio que no resulta difícil reconocer – a pesar de la falta de un contorno específico – como el de la isla. El exhibicionismo de estos machos en particular, el gesto de triunfo, y la violencia explícita con que invaden y circulan por la isla, representaban un riesgo, puesto que esas representaciones parecen oscilar ambiguamente entre el rechazo que sugieren sus formas grotescas, y no obstante la fascinación con el poder con que aparecen investidos eternamente. Hay que tener en cuenta que la del «macho gallo» es una ciudad desierta, y que la extensión del dominio espacial de la isla sugiere su asfixia bajo el peso de las botas. Botas que como las del caballo, aun si viejo, parecen eternas. Sólo que la anatomía no menos ambigua de estos machos desacomoda la supuesta eternidad de ese poder. Aunque el caballo muestra sus cojones, y el gallo los señala, las redondeces y extrañas formas de sus pechos dan pie a otra historia. Sobre todo en lo que respecta al caballo, puesto que sus pechos – no menos ostentosos que los cojones – están delineados como flores. En el caso del «macho caballo» esto resulta más llamativo, puesto que el pecho que vemos de perfil remata en lo que parece ser un pezón impresionante. Es importante advertir, además, el carácter performativo, de actuación de estas masculinidades, cuya afirmación requiere además de una serie de accesorios o prótesis: el fusil, las botas, el carro que va por la calle como gritando estrepitosamente abran paso. Es así que el artista socava desde dentro la jactancia del poder. Nótese que mientras un brazo del «macho caballo» se levanta a modo de arma, y el otro se soba los cojones, algo desencuadra la marcialidad masculina del caballo. El

militar como una fuerza invasora y de ocupación sobre un espacio que no resulta difícil reconocer – a pesar de la falta de un contorno específico – como el de la isla. El exhibicionismo de estos machos en particular, el gesto de triunfo, y la violencia explícita con que invaden y circulan por la isla, representaban un riesgo, puesto que esas representaciones parecen oscilar ambiguamente entre el rechazo que sugieren sus formas grotescas, y no obstante la fascinación con el poder con que aparecen investidos eternamente. Hay que tener en cuenta que la del «macho gallo» es una ciudad desierta, y que la extensión del dominio espacial de la isla sugiere su asfixia bajo el peso de las botas. Botas que como las del caballo, aun si viejo, parecen eternas. Sólo que la anatomía no menos ambigua de estos machos desacomoda la supuesta eternidad de ese poder. Aunque el caballo muestra sus cojones, y el gallo los señala, las redondeces y extrañas formas de sus pechos dan pie a otra historia. Sobre todo en lo que respecta al caballo, puesto que sus pechos – no menos ostentosos que los cojones – están delineados como flores. En el caso del «macho caballo» esto resulta más llamativo, puesto que el pecho que vemos de perfil remata en lo que parece ser un pezón impresionante. Es importante advertir, además, el carácter performativo, de actuación de estas masculinidades, cuya afirmación requiere además de una serie de accesorios o prótesis: el fusil, las botas, el carro que va por la calle como gritando estrepitosamente abran paso. Es así que el artista socava desde dentro la jactancia del poder. Nótese que mientras un brazo del «macho caballo» se levanta a modo de arma, y el otro se soba los cojones, algo desencuadra la marcialidad masculina del caballo. El pene parece más colgar cansado; el brazo con que se toca se muestra más fláccido en comparación con el que se enarbola; esto, aparte de que como en todas las piezas restantes, el cuerpo se retuerce, se deforma, y aparece desorganizado y sin la fuerza de los brazos. De lo que resulta que los brazos alzados en son de triunfo se revelan como lo que son: el resultado de una pose largamente ensayada y repetida. Pero a Eduardo le pareció que todavía podía devolver con creces la golpiza, afirmar la cámara del ojo crítico, e importó – o más bien reveló – en el interior mismo de este bestiario, al «macho travesti». Con este gesto se dio un paso a la vez arriesgado, y no obstante efectivo en su propuesta desmitificadora. ¿Qué significaba introducir al travesti sino establecer un sospechoso continuum entre la gente queer de El Muro y los machos “señores” de la isla? Así los dos trabajos se intersectan mutuamente, se transitan y entrecruzan. Y no puede ser casual que se tratara no de la del gay o la del pinguero, sino específicamente la del travesti: es decir, la del sujeto que encarna la máscara, la simulación.

pene parece más colgar cansado; el brazo con que se toca se muestra más fláccido en comparación con el que se enarbola; esto, aparte de que como en todas las piezas restantes, el cuerpo se retuerce, se deforma, y aparece desorganizado y sin la fuerza de los brazos. De lo que resulta que los brazos alzados en son de triunfo se revelan como lo que son: el resultado de una pose largamente ensayada y repetida. Pero a Eduardo le pareció que todavía podía devolver con creces la golpiza, afirmar la cámara del ojo crítico, e importó – o más bien reveló – en el interior mismo de este bestiario, al «macho travesti». Con este gesto se dio un paso a la vez arriesgado, y no obstante efectivo en su propuesta desmitificadora. ¿Qué significaba introducir al travesti sino establecer un sospechoso continuum entre la gente queer de El Muro y los machos “señores” de la isla? Así los dos trabajos se intersectan mutuamente, se transitan y entrecruzan. Y no puede ser casual que se tratara no de la del gay o la del pinguero, sino específicamente la del travesti: es decir, la del sujeto que encarna la máscara, la simulación.

Cabe advertir que el «macho caballo» y el «macho travesti» - las piezas 3 y 4 – son las dos caras de una misma moneda: de la actuación del macho, de lo que esconde y de lo que presume. Como si una montara y desmontara a la otra. Igualmente, la segunda y la quinta pieza – el «macho troglodita» y el «macho homófobo» - encarnan a su vez una violencia dirigida equitativamente, podría decirse, contra el gay y contra la mujer. Pero es de la mayor advertencia añadir que el «macho homófobo» entregado al asesinato de los pájaros, se corta a sí mismo. Como si no pudiera asestarle un golpe al otro, sin asestárselo él así mismo. Curiosamente, uno de los pájaros cortados que habiendo caído al suelo parece encarnar la imagen total de la víctima, alza el pico para capturar la sangre que cae de las heridas que el «macho homófobo» se ha auto-infligido. Curiosamente, esto implica una reinvención del mito del pelícano según el cual éste se sajaba el pecho para con su sangre alimentar a sus hijos, historia típica del Bestiarum vocabulum medieval, y en la cual el pelícano era, en su voluntad de sacrificio, la viva representación de Jesús. Mientras asesina homosexuales, el «macho homófobo» se auto-hiere para alimentar a su propia sangre. Apenas hace falta decir que detrás de estas seis piezas se revela un lucidez artística, una compleja meditación sobre la violencia, la sexualidad y la nación que no hace concesiones al facilismo, ni se doblega ante los riesgos que este trabajo por fuerza implica. El «macho troglodita» es otro ejemplo de lo que comentamos. Su soberbia erección – es de notar que es el único de la serie que exhibe una erección descomunal – va de la mano de la violencia contra la mujer a la que mantiene enterrada y literalmente aplastada. Pero el pene que se impulsa como un misil deja al descubierto un culo no menos descomunalmente abierto y por lo mismo vulnerable incluso a la mirada que se allegue por aquel hueco.

Cabe advertir que el «macho caballo» y el «macho travesti» - las piezas 3 y 4 – son las dos caras de una misma moneda: de la actuación del macho, de lo que esconde y de lo que presume. Como si una montara y desmontara a la otra. Igualmente, la segunda y la quinta pieza – el «macho troglodita» y el «macho homófobo» - encarnan a su vez una violencia dirigida equitativamente, podría decirse, contra el gay y contra la mujer. Pero es de la mayor advertencia añadir que el «macho homófobo» entregado al asesinato de los pájaros, se corta a sí mismo. Como si no pudiera asestarle un golpe al otro, sin asestárselo él así mismo. Curiosamente, uno de los pájaros cortados que habiendo caído al suelo parece encarnar la imagen total de la víctima, alza el pico para capturar la sangre que cae de las heridas que el «macho homófobo» se ha auto-infligido. Curiosamente, esto implica una reinvención del mito del pelícano según el cual éste se sajaba el pecho para con su sangre alimentar a sus hijos, historia típica del Bestiarum vocabulum medieval, y en la cual el pelícano era, en su voluntad de sacrificio, la viva representación de Jesús. Mientras asesina homosexuales, el «macho homófobo» se auto-hiere para alimentar a su propia sangre. Apenas hace falta decir que detrás de estas seis piezas se revela un lucidez artística, una compleja meditación sobre la violencia, la sexualidad y la nación que no hace concesiones al facilismo, ni se doblega ante los riesgos que este trabajo por fuerza implica. El «macho troglodita» es otro ejemplo de lo que comentamos. Su soberbia erección – es de notar que es el único de la serie que exhibe una erección descomunal – va de la mano de la violencia contra la mujer a la que mantiene enterrada y literalmente aplastada. Pero el pene que se impulsa como un misil deja al descubierto un culo no menos descomunalmente abierto y por lo mismo vulnerable incluso a la mirada que se allegue por aquel hueco.

Eduardo Hernández Santos escribió el texto que sirve de presentación o introducción de las piezas. En cuanto a la que escrito a mi vez para presentar su trabajo, no tiene otro propósito que el de establecer una conversación con su obra y con ese brillante pórtico que escribió para franquearnos la entrada a este gabinete de monstruosidades. Le corresponde entonces al caminante, al que se pasea por El Muro y se adentra en la fauna isleña de las botas pesadas y posantes, organizar todas las piezas del diálogo.

Ofrecemos al final el Curriculum de Eduardo Hernández Santos. Quede advertido el caminante-lector-mirón que no soy crítico de arte; que es posible que haya desbarrado en más de una ocasión. Prevenidos estáis.

El «cacho crítico».

Obras Citadas

Colina, Cino. “Eduardo Hernández: Aferrado a la fotografía.” Granma, 29 de diciembre de 1993. 7.

Hernández Santos, Eduardo. El Muro: The Wall. Masachussetts: Red Trillion Press, 2009.

Ponte, Antonio J. “Casal Contemporáneo.” El libro perdido de los origenistas. México: Aldus, 2022. 33-41.

CURRICULUM VITAE

Eduardo Hernández Santos (Ciudad de La Habana, 5 de Marzo de 1966)

Profesor de gráfica en la Academia Nacional de Artes Plásticas “San Alejandro” de La Habana.

Dirección particular: Antón Recio # 63 e/ Monte y Tenerife. Centro Habana CP10200

E-mail: muroludens@gmail.com

Móvil: (011-537) 53608959

Educación:

1985.

- Graduado de grabador y dibujante en la Academia Nacional de Artes Plásticas “San Alejandro”.

1990.

- Recibe el título de Licenciado en la especialidad de grabado en el Instituto Superior de Arte de La Habana.

1999.

- Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)

- Miembro del Fondo Cubano de la Imagen Fotográfica.

EXPOSICIONES COLECTIVAS.

2013

-Sex in the City, Galería la Acacia, Habana Vieja, Cuba, 18 enero-28 febrero

2012

-“La seducción de la mirada”: Fotografía del cuerpo en Cuba (1920-211), Centro Hispanoamericano de Cultura, La Habana, Abril-Mayo, 2012

-“Las metáforas del cambio”: Exposición colectiva colateral XI Bienal de arte de La Habana, galería Factoría Habana.

-“Haciendo presión”: Grabado contemporáneo cubano. Exposición colectiva colateral XI Bienal de arte de La Habana, fortaleza de la Cabaña.

2011.

- Ya sé leer. Exhibición de Arte Contemporáneo Latinoamericano. Centro de Arte Contemporáneo, Wifredo Lam, La Habana.

2009

- El muro. X Bienal de La Habana: Integración y Resistencia en la Era Global.

2008

- Una perspectiva fotográfica. Heidy-Cho Gallery, New York

2007.

- Cuba Avant-garde. Arte cubano contemporáneo de la Colección Farber

(Contemporary Cuban Art from the Farber Collection). Samuel P. Harn

Museum of Art. University of Florida, Gainsville.

2005.

- Mi cuerpo, mi país, Cuba hoy. Museo de Bellas Artes. Universidad de

Virginia. Estados Unidos.

- Corpus-fragile Cuban Arts Festival, Exit Art Gallery, New York

2004.

- Feria FOTO-L.A. representado por PANAMERICANART GALLERY. Estados Unidos.

- Feria FOTO-San Francisco, representado por PANAMERICANART GALLERY. Estados Unidos.

- Feria FOTO-N.Y, representado por PANAMERICANART GALLERY. Estados Unidos.

2003.

- Sex-timientos. Expo colectiva en el 16 Congreso Mundial de Sexología. Palacio de las Convenciones. Cuba.

- Dialogo con la Luna en el jardín. Expo homenaje a Dulce María Loynaz. Galería EL REINO DE ESTE MUNDO. Biblioteca Nacional José Martí.

- Cuban Photography: Revolutionary to Contemporary. Pan American Art Gallery, Dallas Texas.

2002.

- Feria de ARCO de Madrid (Cutting Edge).

2001.

- Descubriendo la luz. Facultad de Artes y Letras.

Universidad de La habana.

- Contemporany Stories: New Cuban photography.

Halifax. Canada.

- Una fotografía, dos fotografías. Fototeca de Cuba.

2000.

- Salón de Invierno. Centro de Desarrollo de las Artes Visua-

les. Cuba.

- Salón de premiados. Centro de Desarrollo de las Artes

Visuales. Cuba.

1999.

- La Huella Múltiple. CENCREM. Cuba.

- Salón Nacional de Fotografía. Fototeca de Cuba.

1998.

- STA-TUS QUO. Trece Novísimos Fotógrafos de Cuba.

Galería Juan Francisco Elso Padilla. Centro Cultural La Ma-

Droguera.

- Cien años de fotografía cubana. Evento FOTO ESPAÑA 98.

Casa de las Américas en Madrid. España.

- Coloquio Iberoamericano de Fotografía. Galería Juan David.

- II Salón de Arte Cubano Contemporáneo. Fototeca de Cuba.

1996.

- Primer Salón de Fotografía del Cuerpo Humano.NUDI 96

Fototeca de Cuba.

- Fotografía cubana. Fotocentro. Galería de la Unión de Periodistas de Rusia.

- ECCE HOMO: tentativas sobre el desnudo masculino en Cuba. Siete artistas cubanos. Taller de Serigrafía René Portocarrero . La Habana.

- El arte como la sal. Taller de grabado Carmelo González. La Habana.

- Salón de profesores 178 Aniversario de la Academia “San Alejandro”. Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño. La Habana Vieja. Cuba.

- El voluble rostro de la realidad. Fundación Ludwing de Cuba. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Cuba.

- Desnudar la imagen. Galería La Acacia. Cuba.

- Todos tienen algo que decir. Galería de Arte Oscar Fernández Morera. Sancti Spíritus. Cuba.

- Soy vieja pero no antigua. II Encuentro Internacional de Historiadores del Arte. Galería Espacio Abierto. Revista Revolución y Cultura. Cuba.

- Bandera posible. Fundaciones Vittorio Mazucconi. Milán Italia.

1995.

- Fotografía Cubana de los Noventa. Centro Cultural de

Belén . Portugal.

1992.

- IX Salón de la Ciudad. Fotografía.Galería de Luz y

Oficios. Cuba.

- XVII Exhibición Internacional Independiente de Grabado

de Kanagawua. Japón.

- Antología de la Joven Fotografía Cubana. Galería Galiano.

Cuba.

- II Coloquio Iberoamericano de Fotografía.

- Fotografía Cubana. Ryerson Gallery. Toronto. Canadá.

- Cuatro pintores: La Habana y el mundo. Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires. Argentina.

EXPOSICIONES PERSONALES.

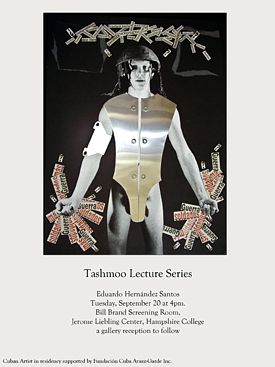

2011

-Exhibición de selección de obras, Liebling Center Mann Gallery, Hampshire College, Massachusetts, USA

Exhibición de la serie fotográfica El Muro en el Smith College Museum of Art

2008

-Palabras (fotocollage) Galería La Casona. Habana Vieja

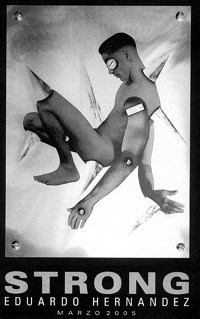

2005.

-‘’ STRONG ‘’.Galería La Casona. Habana Vieja.

2004.

-“ Recuerda,cuerpo”. Fotocollages. Dirección Municipal del

Poder Popular. Habana Vieja.

2002.

- Corpus-Frágile. Fotocollages. Galería La Casona. La Habana Vieja.

2000.

- A propósito de las flores. (fotos). Galería Lucile. Munich. Alemania.

1999.

- Espejismos. Fotocollages. Fototeca de Cuba.

- Espejismos. Galería Codicen. Managua. Nicaragua.

1998.

- Cuado los cuerpos se confiesan. Fotos y Collages.

Galería L. Vedado. Cuba.

- Fragmentos Clásicos. Fotocollages. Facultad de Artes y

Letras. Universidad de La Habana.

1996.

- De puertas para adentro. Dibujos. Galería Luz y Oficios.

La Habana Vieja.

- Objetos del deseo: la irresistible carnalidad del Mito.

Galería Kahlo. Casa de la Cultura de Centro Habana.

1994.

- Homo-Ludens.Fotografías. Tugentheather des Iondes. Berlin. Alemania.

- Blanco y Negro. Fotos. Galería Los Vitrales. Fondo Cubano de Bienes Culturales. La Habana.

- III Coloquio Iberoamericano de Fotografía.

- Ecbatana.Coarte. Fotocollages. Santa Rosa. La Pampa. Argentina.

1993.

- Homo-Ludens. Fotografías. Sofiokultureles Zentrum in Selbstverwaltung. Bochum. Alemania.

1992.

- Estados alternativos. Fotografías. Fototeca de Cuba.

1991.

- Entes. Dibujos. IV Bienal de La Habana. Galería Santa María del Rosario. Cotorro. La Habana.

Premios.

- 1999: Mención en el Salón de Premiados. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Cuba.

- 1999: Tercer Premio Salón Nacional de Fotografía.

- 1993: Primer Premio del Primer Salón Internacional de Fotografía “Abelardo Rodríguez Antes”, otorgado por la Fototeca de Cuba y organizado por el Fondo Cubano de la Imagen. Museo Nacional. Palacio de Bellas Artes. Cuba.

- 1985: Primer Premio de Grabado. III Salón Nacional de Artes.

- 1985: Mención a la labor pedagógica Académica ´96. Academia Nacional de Bellas Artes “San Alejandro”.

Publicaciones

Periódicos y Revistas:

- Revista El espejo del perro, noviembre, 2004, Madrid, España.

- Suplemento El Cultural, El Mundo, 20-26 2002, Madrid, España.

- Babelia Suplemento cultural, El País, No. 534, 16 febrero, 2002, España

- Revista Descubrir el Arte, año 3, No. 36, febrero, 2002, España.

- Revista Arte Cubano No. 1, 2000, Cuba.

- Revista Unión No.37, 1999, Cuba.

- Diario La Prensa, miércoles 11 de agosto, 1999, Nicaragua.

- Diario La Tribuna, viernes 20 de agosto, 1999, Nicaragua.

- Diario La Prensa, sábado 21 de agosto, 1999, Nicaragua.

- Revista Unión No. 37, 1999, Cuba

- Cuento Frígidos, Pedro de Jesús, Alalla Ediciones, febrero 1998, España.

- Revista Perra año 3, No. 26, marzo 1998, EE.UU.

- Revolución y Cultura No.5, septiembre-octubre, 1998, Cuba.

- Periódico Escambray, Sancti Spiritus, Cuba 5 septiembre, 1997.

- Revolución y Cultura, No. 3, 1996, Cuba

- Diario La Arena, viernes 11 de noviembre, 1994, Argentina

- Suplemento cultural Caldenia, 13 de noviembre, 1994, Santa Rosa, Argentina.

- Diario La Arena, martes 22 de noviembre, 1994, Argentina.

- Diario La Arena, martes 26 de octubre, 1994, Argentina

- Granma Internacional. Edición español. diciembre 29, 1993

- Periódico Bastión, junio 17, 1990. Cuba

Libros

- Art on Paper. March-April, 2009, USA.

- El cuerpo habitado. Fotografía cubana para un fin de milenio. Carlos Tejo Veloso. Universidad de Santiago de Compostela, 2009, España.

- Cuba Avant-garde. Arte cubano contemporáneo de la Colección Farber (Contemporary Cuban Art from the Farber Collection). Samuel P. HarnMuseum of Art. University of Florida. Gainsville, Florida (http://www.harn.ufl.edu) May 29 -September 9, 2007

- Del otro lado del espejo. La sexualidad en la construcción de la nación cubana. Abel Sierra Madero. Editorial Casa de las Américas, 2006, Cuba

- Imágenes del desvío. La voz homoerótica en el arte cubano contemporáneo. Andrés Isaac Santana, J.C. Sáez editor, Chile, enero de 2004.

- Frigid Tales, Pedro de Jesús, City Light Books, San Francisco, USA, 2002.

- Las estrategias del páramo, Norge Espinosa. Ediciones Unión, Cuba, 2000.

- Cuba 100 años de fotografía. Antología de la fotografía cubana 1898-1998. Juan Manuel Díaz Burgos, Paco Salinas, Mario Díaz Leiva. 1998. Mestizo A.C., Fototeca de Cuba. España.

Colecciones de museos y corporativas:

- Colección Howard Farber. New York. USA

- Fototeca de Cuba.

- Apertura Foundation. New York . USA.

- Museo de Arte de la Universidad de Virginia. USA.

- Coleccionistas privados en EE.UU., Argentina, México, Nicaragua, Ecuador, Italia, Alemania, Suecia, Francia, España.

Colecciones del libro El Muro/The Wall:

Museum of Modern Art Library; Green Library- Stanford; Nielson Library-Smith College; Beinecke Library - Yale University; Princeton University Library; Fine Arts Library – Harvard; Kransberg Art Library - Washington University; Wilson Library- University of Minnesota; George Eastman House; University of Miami Library; Cuban Heritage Collection University of Miami; Harvey Library-Hampton University; Tilton Library–Tulane; Phoenix Art Museum; Avery Library-Columbia College; British Library; Free Library of Philadelphia; Amherst College; Hampshire College; Smith Reynolds Library-Wake Forest; Sloan Library; Davis Library-University of North Carolina - Chapel Hill; University of the West of England - Bristol, Wellesley College Library; Williams College Library; Ibero-Amerikanisches Institut Library, Germany; Richter Library-University of Miami; George A. Smathers Libraries-University of Florida; Sterling and Francine Clark Art Institute; The Art Gallery of York University, Toronto; Oberlin College Library; International Center for Photography; New York The Sex Museum; New York, The Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Center; New York University Library; University of Texas at El Paso; University of Denver, Denver CO and the Newark Public Library, Newark, NJ; Duke University, Perkins Library-Special Collections; Lafayette College, Skillman Library- Special Collections; University of California- Santa Barbra- Davison Library, Special Collections; Dodd Research Center -University of Connecticut.