CubaRícan: Efectos de la capilaridad colonial

César A. Salgado, The University of Texas at Austin

NOTA ACLARATORIA: En respuesta al interés y a la gentileza de los editores de La Habana Elegante, este ensayo se publica 10 años después de haber sido escrito. Leí partes del mismo como ponencias en dos congresos académicos: el del Instituto de Estudios Cubanos (CRI) en 1999 y a de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) en el 2000, ambos celebrados en Miami. No quise que el trabajo circulase más allá de estos foros porque lo consideré entonces una suerte de experimento conceptual fuera de línea con el tipo de investigación de archivo y los ceñidos análisis de texto que procuraba cultivar entonces (y aun hoy).

Aquí trataba más bien de vertir cierta dosis de imago y de poiesis para darle un tono digamos lezamiano a los debates sobre el Caribe como una zona fronteriza de complejos desplazamientos demográficos y reestructuraciones identitarias en el orden global. Dejábamos a un lado las nociones manidas de migración económica y éxodo político que habían servido como sendas categorías en la bibliografía de los estudios puertorriqueños y cubanos de las décadas anteriores y asumíamos con entusiasmo el concepto más rizomático y descentrado de la diáspora. Florecía un ramillete de nuevos términos en los títulos académicos: “commuter nation,” “guagua aérea,” “Caribe two-way,” “nation-on-the-move,” islas “enteras” o “repetidas.”

Aún así, un paradigma tan abierto como el de la diáspora se mostraba insufienciente para una discusión más particularizada de los circuitos más exclusivos de intercambio demográfico, cultural, político y social entre países tan íntimamente vinculados por las fatalidades de la historia neoimperial y geopolítica como lo fueron Cuba y Puerto Rico después de la Revolución Haitiana, las Guerras de Independencia y la Guerra Hispanoamericana. La ocasión del centenario de 1898 resucitó entre los académicos la agenda de re-documentar, re-analizar y re-imaginar los consabidos lazos entre Cuba y Puerto Rico antes y después del traslado entre imperios. Los congresos motivaron una nueva mirada y una nueva cartografía conceptual para los espacios transitados y compartidos por cubanos y boricuas en la trama bizantina de sus encuentros y desencuentros como territorios semi-soberanos.

Desde entonces han aparecido nuevos suscriptores y detractores en el debate sobre el uso de la noción de lo cubaRícan para designar un circuito pos o proto identitario, un sub o supra fenómeno diaspórico o un imbricado simulacro de procesos opuestos pero inexorablemente concatenados de descolonización. Por una parte en su estudio de las industrias televisivas en Puerto Rico Tuning Out Blackness, Yeidi Rivero ha explorado cómo el elemento cubaRícan ocupa la raíz más fundacional de esta cultura mediática. Por la otra, Arcadio Díaz Quiñones persuade de que “Cuba y Puerto Rico no son...” al analizar la brega boricua como algo que singulariza y distingue el relato “no épico” de las negociaciones y maquinaciones subalternas con las que los puertorriqueños defienden o incrementan su parcialísima soberanía, del relato “sí épico,” intransigente y voluntarista de las gestas revolucionarias en Cuba a través de dos siglos.

Aun así, me luce que mi propuesta de ver la relación metahistórica entre Cuba y Puerto Rico como una suerte de anastomosis dentro de los flujos circulatorios geoimperiales aun se sostiene a pesar del surgimiento de nuevas y más difíciles bifurcaciones históricas. ¿Qué decir ahora sobre lo cubaRícan en el momento de la transición del fidelismo al raulismo y el auge avasallador del estadoísmo bajo la nueva administración de Luis Fortuño en Puerto Rico? Creo que persiste la pregunta de lo cubaRícan y se avecinan configuraciones que pensarán mejor esta desconcertante cercanía, esta dísimil similitud, el secreto entramado del devenir/porvenir cubarriqueño, en nuevas investigaciones. Eso sí: la metáfora de “las dos alas” ya no servirá para afianzar nociones épicas de la nación o abanderar identidades puras contra el orden globalizador sino para instar a “bregar” mejor en Cuba para alinear mejor la praxis cotidiana dentro de las nuevas pulsiones globales y a “inventar” nuevas y más consecuentes formas de soberanía en el escenario boricua.

"¡Desengañate, Pachín, si quieres pelear vete a Cuba! Allí esta Rius Rivera, hijo de Mayagüez, y otro muchos puertorriqueños. Aquí estás expuesto a que te empuñe la Guardia Civil y te fusile por la espalda prófugo. ¡Vete a Cuba! Aquí no podemos ni movernos siquera para comer un lechón asado porque estamos de continuo vigilados y calumniados...."

Palabras de Cayetano Coll y Toste a Francisco Gonzalo (Pachín) Marín (citado en Figueroa de Cifredo, 67-68)

I.

Quisiera empezar proponiendo que lo estático es siempre ilusión o efectismo en los sistemas geopolíticos coloniales. Cualquier ontologización de lo fijo que se dé dentro de tales sistemas – tome ésta la forma de toponimias geográficas, fronteras territoriales, zonas de soberanía, o identidad regional o nacional – en realidad disfraza una condición constante de tránsito en la que discursos, bienes y poblaciones viajan incesantemente en un complicadísimo itinerario de relocalización. Las nítidas demarcaciones del mapamundi imperial siempre quedan desdibujadas bajo la realidad proliferante de tantos derroteros y desplazamientos que se entrecruzan, se bifurcan, se tachan y sepultan mutuamente. Esto es porque la condición colonial (sea clásica, neo-, o pos-) se define por un hecho de circulación entre metrópoli y periferias en la que, más que puntos fijos, se privilegian conexiones o trayectorias (Madrid-Habana, San Juan-Nueva York, Cuba-Puerto Rico) cuyos  nombres compuestos implican una superimposición abigarrada y ucrónica de locales fusionados por la experiencia del traslado. En el orden geopolítico imperial, un lugar siempre remite o contiene al fantasma de otro lugar: México primero se pensó como una Nueva España, Estados Unidos como una Nueva Inglaterra, y así ad infinitum. Para parafrasear la expresión de James Clifford, en tales sistemas toda raíz más bien es ruta (all "roots", in fact, are "routes").

nombres compuestos implican una superimposición abigarrada y ucrónica de locales fusionados por la experiencia del traslado. En el orden geopolítico imperial, un lugar siempre remite o contiene al fantasma de otro lugar: México primero se pensó como una Nueva España, Estados Unidos como una Nueva Inglaterra, y así ad infinitum. Para parafrasear la expresión de James Clifford, en tales sistemas toda raíz más bien es ruta (all "roots", in fact, are "routes").

Digamos pues que toda metrópoli se sostiene por la eficacia cardiovascular de su sistema de circulación, por la velocidad de reposicionamiento de fronteras, armamentos, burocracias, leyes, riquezas, demografías y discursividades que logran sus vasos comunicantes a través de los territorios periféricos. Si visualizamos el orden geopolítico según la imagen biológica de la circulación sanguínea, el poder metropolitano ejercería la función de un corazón o motor difundidor. Su operativa arterial (del centro-motor hacia afuera)sería primordialmete de índole política y ésta incluiría, por ejemplo, la movilización de ejércitos, oficiales y colonos a través del cuerpo continental; la difusión de tecnologías de control y supervisión; y la oxigenación ideológica de las comunidades territoriales. Su operativa venal (del afuera hacia el centro-motor) sería mayormente de índole económica e incluiría, por ejemplo, extracción de plusvalías e impuestos; la explotación, procesamiento y transporte de riquezas naturales; la apropiación y exotización de culturas nativas en museos y universidades; y la atracción de inmigrantes para el trabajo menial e industrial en las urbes. Este modelo se define por su movimiento perpetuo, por la impermanencia y provisionalidad de nomenclaturas e identificaciones telúricas, incluso de poblaciones. El ritmo de la pulsión movilizadora dependerá de la física y la extensión de los vasos, de la necesidad de mayor densificación capilar en regiones vulnerables o vulneradas. Y con el tiempo esta circulación dejará depósitos, deltas, cristalizaciones, residuos, que, de no ser efectivamente erosionados por el embate vascular, podrían conducir a atrofiamientos y derrames, revueltas y revoluciones; a fin de cuentas, a la trombosis parcial o total del sistema.

Ante este modelo circulatorio pierden vigencia conceptos que sirven hoy en día para designar y analizar desplazamientos poblacionales tales como exilio, emigración y diáspora. Esto es porque, a pesar de su dinamismo, éstos asumen un punto fijo de partida, o, para parafrasear de nuevo a Clifford, contienen una teleología de origen y repatriamiento. Al adoptar un sólo adjetivo ontológico (el exilio cubano, la emigración puertorriqueña, la diáspora africana) tales conceptos implican que tal desplazamiento es un fenómeno antinatural que requiere la restitución del retorno, es decir, la recuperación de una fijezatanto geográfica como cultural: los cubanos exiliados, emigrados o diaspóricos son cubanos porque añoran reinstalarse en su isla; los puertorriqueños item porque sueñan con la suya; el afroamericano imagina a África como utopía de una patria originaria. Sin embargo, exilio, migración y diáspora son condiciones naturales o, si se me permite, corrientes en un sistema circulatorio. Lo real es el flujo que borra y funde puntos, fronteras e identidades. Cualquier fijeza es una apariencia, un símbolo provisorio.

II.

Nos corresponde reflexionar entonces sobre el circuito Cuba-Puerto Rico como fenómeno peculiarísimo de circulación geopolítica en estos últimos dos siglos. ¿Qué nos revela el examen detenido de la compleja capilaridad del tránsito cubaRícan, especialmente durante ese trasplante de corazón o cambio de motor vascular que representó la sustitución del imperio español por la hegemonía norteamericana a partir de 1898? ¿Qué nos dice sobre la “diferencia radical” que se alega existe entre estos países en el ámbito caribeño? Precisamente porque procede de metarrelatos que privilegian el telos de la soberanía nacional, la integridad territorial y la insularidad insalvable, el discurso comparativo sobre lo cubano y lo puertorriqueño ha sido hasta ahora un contrapunteo de opuestos más contundente que el que hizo Fernando Ortiz sobre el azúcar y el tabaco. A pesar de la común situacionalidad geográfica, la compartida herencia colonial y el abusado tropo del hermanaje, tanto en el imaginario político metropolitano como en el periférico se representa simbólicamente a estas dos islas como antípodas históricas; como alegorías mutuas de advertencia o de posibilidad; en fin, como otredad y negación político-económica una de otra. En verdad, pocas veces relucen estas dos islas como confirmación de cierta mismidad. Dependiendo de la óptica ideológica que se asuma, Cuba es alternativamente utopía anhelada o distopía desacreditada para el puertorriqueño; lo mismo Puerto Rico para el cubano. A pesar de la frecuencia con la que activistas e intelectuales citan el verso sobre las “dos alas del pájaro” de Lola Rodríguez de Tió, Cuba y Puerto Rico rara vez se reconocen como espejos en lo actual.

III.

Este alegato sobre la diferencia o disconectividad radical entre Cuba y Puerto Rico en el ámbito geopolítico repercute en el discurso letrado de los académicos que mejor han trabajado conjuntamente ambos países a partir de metodologías y saberes acreditados. Me refiero aquí a trabajos como los de José Cobas y Jorge Duany – dentro de la antropología y sociología de la emigración – y Astrid Cubano – dentro de la historia socio-económica del siglo diecinueve caribeño. Muestra igual su impacto en los ensayos críticos más recientes y avanzados centrados en la actual encrucijada de la Revolución Cubana que omiten toda referencia al caso de Puerto Rico y así descuidan su pertinencia en la reflexión sobre la cubanidad. Quisiera comentar someramente estos estudios.

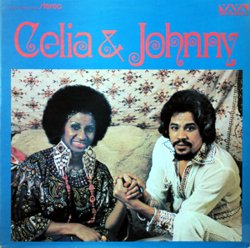

En Los cubanos en Puerto Rico: Economía étnica e identidad cultural (1995), Cobas y Duany interpretan la comunidad de exiliados cubanos en Puerto Rico como un “tipo clásico de grupo intermediario” análogo al de los judíos en Europa y América. Concentrándose en el fenómeno del exilio tras 1959, Cobas y Duany representan esta colonia cubana como una suerte de tribu culturalmente distinguible del resto de la sociedad receptora, sector que “se especializa en la venta de bienes y servicios” y que a veces llega a “provocar el antagonismo de sus anfitriones” en procesos excluyentes de mutua estereotipación. Pero examinar la presencia cubana en Puerto Rico primordialmente como consecuencia del éxodo provocado por la Revolución castrista implica suscribir un brusco rupturismo que sirve sólo para acentuar diferencias y así desatender la importante constancia del intercambio cubaRícan a través del Siglo Americano (me refiero al siglo viente). Así Duany y Cobas no comentan cómo la sedimentada historia de la presencia cubana en Puerto Rico previa a la Revolución de 1959 ha influído en la constitución de configuraciones identitarias de lo puertorriqueño en el orden cultural-musical-popular (piénsese, por ejemplo, en la ingerencia del son en la salsa boricua y el dominio cubano de los medios de comunicación masiva en Puerto Rico tanto antes como después de 1959) y cómo ha servido de encausamiento a las emigraciones más recientes tanto endógena como exógenamente (piénsese – son sólo ejemplos – en el Miami de Maurice Ferré o el Miami Herald de Carlos Castañeda como fenómenos del tránsito cubaRícan que recalan en un tercer local de desplazamiento).

no comentan cómo la sedimentada historia de la presencia cubana en Puerto Rico previa a la Revolución de 1959 ha influído en la constitución de configuraciones identitarias de lo puertorriqueño en el orden cultural-musical-popular (piénsese, por ejemplo, en la ingerencia del son en la salsa boricua y el dominio cubano de los medios de comunicación masiva en Puerto Rico tanto antes como después de 1959) y cómo ha servido de encausamiento a las emigraciones más recientes tanto endógena como exógenamente (piénsese – son sólo ejemplos – en el Miami de Maurice Ferré o el Miami Herald de Carlos Castañeda como fenómenos del tránsito cubaRícan que recalan en un tercer local de desplazamiento).

En el análisis de los procesos sociohistóricos decimonónicos en el Caribe que hace la historiadora Astrid Cubano en sus ensayos se narran los “rumbos diametralmente opuestos” que siguen las “no tan gemelas islas de Puerto Rico y Cuba” a través del siglo pasado. El análisis de Cubano se estructura en base a una cadena diacrónica de bifurcaciones antitéticas cuya oposición va vertiginosamente en aumento. Al grito de Yara y la insurrección que inicia la Guerra de los Diez Años en Cuba se opone el acallamiento del grito de Lares y la rápida pacificación del elemento separatista en Puerto Rico. Al belicismo mambí y el activismo militante del exilio cubano se opone el “pacifismo” y el acomodo “posibilista” de los criollos puertorriqueños con las diversas alas del liberalismo peninsular. Así, en esta versión, la ecuación Cuba-Puerto Rico recala en una proliferación histórica e histriónica de contrarios – rebeldía contra docilidad, separatismo contra autonomismo, anti-imperialismo contra asimilación, república contra colonia. Esta cadena putativa de opuestos acuñada en el siglo diecinueve refiere implícitamente a otra de antagonismos más contemporáneos, a saber: Enmienda Platt vs. Ley Foraker, Generación de Avance vs. Generación del Treinta, choteo vs. jaibería, 26 de julio de 1953 vs 25 de julio de 1952, Revolución Socialista vs. Estado Libre Asociado, Fidel Castro Ruz vs. Luis Muñoz Marín, and so on. El origen socioeconómico de estas divergencias lo encuentra Astrid Cubano en la gran diferencia en las estructuras decimonónicas de tenencia de tierras (Cuba fue modelo de la plantación esclavista latifundista; Puerto Rico, dominio del pequeño propietario) y las posibilidades prácticas que ofrecieron  las condiciones geográficas y demográficas a la alternativa de la insurrección.

las condiciones geográficas y demográficas a la alternativa de la insurrección.

Sin embargo, Cubano no considera cómo, en vez de excluyentes, tales comportamientos históricos contradictorios fueron más bien complementarios y mutuamente reinforzadores. En una palabra: circulatorios. Ante las duras circunstancias de la Guerra de los Diez Años, las exigencias abolicionistas que despegaron en Cuba en la década de los 1840 fueron finalmentes articuladas con éxito por los diputados puertorriqueños en la Junta Informativa de 1867. El éxito del autonomismo en Puerto Rico 1897 recayó en la eficacia del movimiento independentista en Cuba durante la Guerra de los Tres Años. A la vez, tal movilización bélica en 1895 dependió sobremanera de la pugnacidad que aportaron los puertorriqueños separatistas activos tanto en la manigua cubana como en los comités de Nueva York y las gestiones en Europa. Estos separatistas constituyen un roster notable y revelador de figuras pseudo- o para-patricias provenientes de estratos marginales: mulatos como Ramón Emeterio Betances, Ruis Rivera, Sotero Figueroa, Arturo Schomburg, Gonzalo Francisco Marín y mujeres como la cubaRícan por excelencia, Lola Rodríguez de Tío. El legendario ahínco revolucionario de estos cubaRícans (pienso aquí especialmente en Betances, Marín, Sotero Figueroa y Lola Tío), siempre comparado en el registro histórico a la de cualquier luchador cubano, fue motivado por la frustrante eficacia de la vigilancia española en la antilla menor cuyo “pacifismo” finisecular fue, en buena medida y entre muchas otras cosas, inculcación exitosa de los compontes de 1887. Es decir, el éxito de cualquier gestión política en una isla dependía inexorablemente de la coordenadas y circunstancias geopolíticas que dominaban en la otra isla.

pseudo- o para-patricias provenientes de estratos marginales: mulatos como Ramón Emeterio Betances, Ruis Rivera, Sotero Figueroa, Arturo Schomburg, Gonzalo Francisco Marín y mujeres como la cubaRícan por excelencia, Lola Rodríguez de Tío. El legendario ahínco revolucionario de estos cubaRícans (pienso aquí especialmente en Betances, Marín, Sotero Figueroa y Lola Tío), siempre comparado en el registro histórico a la de cualquier luchador cubano, fue motivado por la frustrante eficacia de la vigilancia española en la antilla menor cuyo “pacifismo” finisecular fue, en buena medida y entre muchas otras cosas, inculcación exitosa de los compontes de 1887. Es decir, el éxito de cualquier gestión política en una isla dependía inexorablemente de la coordenadas y circunstancias geopolíticas que dominaban en la otra isla.

En el otro extremo, las propuestas en los ensayos de un reciente libro tan centrado en lo cubano como Isla sin fin de Rafael Rojas (1997) también están impactadas por la oposición Puerto Rico-Cuba aunque, curiosamene, el tema de Puerto Rico esté totalmente ausente del texto. En su libro, Rojas enjuicia el error del castrismo al erradicar la “racionalidad instrumental capitalista” que fundamentó la opción autonomista-liberal en Cuba a favor de una “racionalidad moral emancipadora” que hoy legitima la teleología heroica de la inmolación en aras de un nacionalismo revolucionario totalizante. Con esto, Rojas parece invocar elípticamente al supuesto “éxito” de tal instrumentalidad en el caso de Puerto Rico. Se podría argumentar que el mito del “éxito autonomista” en Puerto Rico en sus diferentes vertientes (en especial, la condición pos- o des-nacionalista de nuestro actual Estado Libre Asociado) modelan fantasmalmente los argumentos de Rojas contra los extremismos y coaptaciones teleológicas de la Revolución castrista. Aunque no menciona la otra isla, Rojas implícitamente plantea a Puerto Rico como un modelo alternativo de reformismo globalista y sociedad civil, como esa otra posibilidad no asumida, the road not taken, por el caso cubano. Así discretamente Rojas hipostasía la historia de la otra isla sin abundar sobre cómo esta historia no puede desvincularse de la Cuba de hoy sino que, vista desde la óptica geopolítica más amplia, es parte o más de lo Mismo.

IV.

¿Cómo argumentar entonces que tan recalcada diferencia entre el proceso cubano y el puertorriqueño es ilusoria, o, mejor dicho, que lo puertorriqueño no es antítesis sino elemento constituyente de muchos de los reclamos históricos e identitarios cubanos, y viceversa? Convendría observar aquí esas instancias literarias y/o históricas en las que lo cubano y lo puertorriqueño pierden sus demarcaciones para fundirse en un concepto no reducible a la sombrilla ecuménica de la caribeñidad, instancias cuando la circulación entre las islas crea un imaginario de fusión que supera la lealtad regionalista y el nacionalismo elemental.

Yo diría que la peculiar capilaridad que se da entre Cuba y Puerto Rico tanto en el siglo diecinueve como el veinte es un  caso de circulación colateral o de anastomosis en el que quedan parcialmente refrenados los flujos hegemónicos para dar campo a lo que podríamos el efecto o fenómeno cubaRícan. En los manuales fisionómicos y anatomías que ilustran la trayectoria arterial de la sangre (página 474 del Gray’s Anatomy, por ejemplo) figura la anastomosis como una condición local y autónoma de revascularización que no se remite inmediatamente a la circulación axial. En el cerebro, el abdomen, las coyunturas y otros contextos que necesitan un mayor volumen de irrigación, hay redes capilares y vasos comunicantes cuyo flujo no desemboca en una reconducción venal de vuelta al corazón y a los pulmones, sino que conectan arterias con arterias, creando una circulación lateral cuasi-independiente del flujo central, a veces muy compleja y abundante. Yo imagino ese tremendo movimiento circular de discursos, poblaciones y enceres; palabrotas, pesadillas y utopías; gestos, giros y ornamentos; ritmos, devociones, degustamientos; pasos, poses y entonaciones que, por la coincidencia histórica en órdenes geopolíticos idénticos o paralelos, ha sedimentado y finalmente constituído el mundo humano de estas dos islas, como una enorme anastomosis sustraída de los órdenes paradigmáticos imperiales. Este sistema cuasi-autónomo de circulación inicia una región para la hibridización de paisajes y la mezcolanza de próceres y apellidos, para una identidad compartida en el sueño: la cubaRícan.

caso de circulación colateral o de anastomosis en el que quedan parcialmente refrenados los flujos hegemónicos para dar campo a lo que podríamos el efecto o fenómeno cubaRícan. En los manuales fisionómicos y anatomías que ilustran la trayectoria arterial de la sangre (página 474 del Gray’s Anatomy, por ejemplo) figura la anastomosis como una condición local y autónoma de revascularización que no se remite inmediatamente a la circulación axial. En el cerebro, el abdomen, las coyunturas y otros contextos que necesitan un mayor volumen de irrigación, hay redes capilares y vasos comunicantes cuyo flujo no desemboca en una reconducción venal de vuelta al corazón y a los pulmones, sino que conectan arterias con arterias, creando una circulación lateral cuasi-independiente del flujo central, a veces muy compleja y abundante. Yo imagino ese tremendo movimiento circular de discursos, poblaciones y enceres; palabrotas, pesadillas y utopías; gestos, giros y ornamentos; ritmos, devociones, degustamientos; pasos, poses y entonaciones que, por la coincidencia histórica en órdenes geopolíticos idénticos o paralelos, ha sedimentado y finalmente constituído el mundo humano de estas dos islas, como una enorme anastomosis sustraída de los órdenes paradigmáticos imperiales. Este sistema cuasi-autónomo de circulación inicia una región para la hibridización de paisajes y la mezcolanza de próceres y apellidos, para una identidad compartida en el sueño: la cubaRícan.

La anagnórisis de este circuito, el mejor reconocimiento de la ineludible simbiosis entre estos dos territorios dolorosamente siameses por y a pesar de la(s) metrópoli(s) compartidas, lo encontramos en la poesía de Lola Rodríguez de Tió, sobre quien discutiré brevemente para concluir.

V.

Lola Rodríguez de Tío (o Lolísima, como firmaba en muchas de sus epístolas y crónicas cubanas) es posiblemente la mejor personificación del fenómeno cubaRícan en la historia literaria que anda entretejida y por estudiarse mejor entre las dos islas. Por su vida y trayectoria poética, Lola Tió se nos antoja una especie de Sor Juana tropical y decimonónica. Nacida en 1843 en la Villa de San Germán en Puerto Rico, fue reconocida desde temprano como un prodigio por la precocidad de su inteligencia y su extraordinaria facilidad para rimar espontáneamente bajo cualquier pretexto. Al igual que la de Sor Juana, la poesía de Lola Tió se constituye por versos de ocasión, exhortación y circunstancia, escritos al vuelo para celebrar cumpleaños y santos, inscribir abanicos, firmar álbumes, o ser recitada o cantada en arengas y mítines patrióticos. A pesar de la ligereza ornamental o la inmediatez del asunto político, la factura prosódica de sus poemas fue nítida y refinada, capaz de una agradable y mesurada musicalidad que le dio un curioso toque clásico a la temática predominante romántica y sentimental del culto al paisaje, la familia, la amistad y la patria. Como Sor Juana, Lola esquivó usar los aderezos más conspicuos de la feminidad – desde pequeña hasta su muerte se cortó el pelo “a lo hombre” – para generar con propósitos publicitarios una cuidada imagen de elegancia y estudio oscilante entre lo varonil y lo matronil que difundió a través de las muchas fotografías que acompañaron sus poemas en las revistas cubanas de principios de siglo.

inteligencia y su extraordinaria facilidad para rimar espontáneamente bajo cualquier pretexto. Al igual que la de Sor Juana, la poesía de Lola Tió se constituye por versos de ocasión, exhortación y circunstancia, escritos al vuelo para celebrar cumpleaños y santos, inscribir abanicos, firmar álbumes, o ser recitada o cantada en arengas y mítines patrióticos. A pesar de la ligereza ornamental o la inmediatez del asunto político, la factura prosódica de sus poemas fue nítida y refinada, capaz de una agradable y mesurada musicalidad que le dio un curioso toque clásico a la temática predominante romántica y sentimental del culto al paisaje, la familia, la amistad y la patria. Como Sor Juana, Lola esquivó usar los aderezos más conspicuos de la feminidad – desde pequeña hasta su muerte se cortó el pelo “a lo hombre” – para generar con propósitos publicitarios una cuidada imagen de elegancia y estudio oscilante entre lo varonil y lo matronil que difundió a través de las muchas fotografías que acompañaron sus poemas en las revistas cubanas de principios de siglo.

Esta casi-travesti también osciló con igual destreza entre los polos de la  puertorriqueñidad y la cubanía. Por una parte, junto a Hostos y Betances, Lola logró tornarse a través de su poesía, su activismo y su múltiple correspondencia política en uno de los íconos más contundentes de la incipiente identidad nacional puertorriqueña. Esta emblematización ocurrió especialmete durante las décadas que mediaron entre la fallida insurrección de Lares en 1868 y la represión en 1887 del recientemente constituido Partido Autonomista. Entre 1877 y 1879 Lola y su marido Bonoco Tió Segarra salieron en destierro a Caracas por sus ideales separatistas, lo cual cimentó más aun su reputación como patriotas. Asumimos hoy que Lola compuso a fines de los 1860s la versión revolucionaria de lo que es hoy día el himno “nacional” de Puerto Rico; Lola también fue autora de las gestiones que condujeron a la destitución de gobernador Romualdo Palacios y a la excarcelación de los líderes autonomistas arrestados por Palacios durante el “año terrible” de 1887.

puertorriqueñidad y la cubanía. Por una parte, junto a Hostos y Betances, Lola logró tornarse a través de su poesía, su activismo y su múltiple correspondencia política en uno de los íconos más contundentes de la incipiente identidad nacional puertorriqueña. Esta emblematización ocurrió especialmete durante las décadas que mediaron entre la fallida insurrección de Lares en 1868 y la represión en 1887 del recientemente constituido Partido Autonomista. Entre 1877 y 1879 Lola y su marido Bonoco Tió Segarra salieron en destierro a Caracas por sus ideales separatistas, lo cual cimentó más aun su reputación como patriotas. Asumimos hoy que Lola compuso a fines de los 1860s la versión revolucionaria de lo que es hoy día el himno “nacional” de Puerto Rico; Lola también fue autora de las gestiones que condujeron a la destitución de gobernador Romualdo Palacios y a la excarcelación de los líderes autonomistas arrestados por Palacios durante el “año terrible” de 1887.

Pero, tras el traslado a la Habana que ella y su marido tuvieron que llevar a cabo en 1889 después de muchos enfrentamientos contra los poderes omnímodos, Lola pudo también apearse sin fricción ni sin dolencia del pedestal de lo “puertorriqueño.” A través de la nueva temática de las “dos patrias” expuesta en su poemario Mi libro de Cuba (1893), las tertulias y veladas literarias en su casa de Virtudes 52 y su participación en el mundo de los recitales y funciones letradas de la Habana, Lola se tornó en un emblema de la cubanidad hasta el punto de llegar a ser considerada por muchos como sucesora de Gertrudis Gómez de Avellaneda en la historia literaria de la isla. Tal fue su identificación con la causa de Cuba que volvió a padecer exilio, esta vez en Nueva York entre 1896 y 1899. Sobre este período de Lola en Nueva York escribe ese otro cubaRícan, Sotero Figueroa:

la vimos arengar en la tribuna; unificar voluntades en los comités patrióticos; acopiar fondos para remitir pólvora y balas al Ejército Libertador cubano; iniciar cuestaciones benéficas para enviar medicinas y vendajes para los heridos en campaña; hacer poesías resonantes y escribir artículos de periódicos... en una palabra, darse toda entera por la independencia de Cuba y Puerto Rico, al punto que cuando se terminó la guerra en pro de Cuba, quedando sola y en rehenes nuestra triste islilla, ya tenía Lola su puesto bien ganado en la grande Antilla libre y soberana (citado en Menéndez, 334-5).

Al acabar la Guerra Hispanoamericana, Lola vuelve a la Habana, donde sigue contribuyendo como poetisa y cronista cubana en periódicos como El Fígaro y en revistas como Renacimiento, Cuba, La Alborada, La Habana Elegante y El Hogar. Tras la muerte de Bonocio Tió en 1905, sirvió de inspectora de colegios para señoritas bajo la administración liberal de José Miguel Gómez. Enterrada en 1924 en el cementerio Colón, aparece inscrita en su lápida la siguente cuarteta:

Soy cubana de adopción.

Por eso a Cuba le he dado

mi amor desinteresado

y con él mi corazón. (Énfasis mío.)

La vida y obra de Lola es pues un recorrido a través de la anastomosis que la experiencia del destierro inscribe en el sistema circulatorio del imperio. Curiosamente no es el destierro en Caracas o el de Nueva York el que provoca el deslizamiento transterritorial del sujeto identitario sino aquel que se produce dentro de los confines geopolíticos, dentro del “cuerpo” colonial que aun domina, a duras penas, el trabajado corazón de la metrópoli española ya presto a la síncope. Esta vuelta cerrada dentro de la periferia hispano-caribeña (transitada también por Alejandro Tapia, Hostos, Betances, y otros cubaRícans) ocasiona un reconocimiento tanto de la lógica como de la vulnerabilidad del sistema: da cuenta de otros flujos trans-identitarios que subvierten la polaridad de centro y subalterno; muestra lo ilusorio de atribuirle una especificidad marcada a cualquier sector particular de la periferia; estimula la mudanza o translación del paisaje a fin de poder crear una mejor dinámica de resistencia a la exigencias del sístole y diástole metropolitano; acepta creativamente la superimposición anímica y evocativa de espacios confundidos por el desplazamiento sin exigir retornos o enarbolar nostalgias imprácticas. Esta conciencia periférica se expresa lúcidamente en el libro que publicó Lola durante los primeros años de un exilio que paulatinamente se hizo asilo. En Mi libro de Cuba Lola recurre frecuentemente a la décima para ilustrar esta cohabitación de espacios y narrar un alejamiento que escenifica a la vez una insólita repatriación. Cito de “A Cuba:”

“cuerpo” colonial que aun domina, a duras penas, el trabajado corazón de la metrópoli española ya presto a la síncope. Esta vuelta cerrada dentro de la periferia hispano-caribeña (transitada también por Alejandro Tapia, Hostos, Betances, y otros cubaRícans) ocasiona un reconocimiento tanto de la lógica como de la vulnerabilidad del sistema: da cuenta de otros flujos trans-identitarios que subvierten la polaridad de centro y subalterno; muestra lo ilusorio de atribuirle una especificidad marcada a cualquier sector particular de la periferia; estimula la mudanza o translación del paisaje a fin de poder crear una mejor dinámica de resistencia a la exigencias del sístole y diástole metropolitano; acepta creativamente la superimposición anímica y evocativa de espacios confundidos por el desplazamiento sin exigir retornos o enarbolar nostalgias imprácticas. Esta conciencia periférica se expresa lúcidamente en el libro que publicó Lola durante los primeros años de un exilio que paulatinamente se hizo asilo. En Mi libro de Cuba Lola recurre frecuentemente a la décima para ilustrar esta cohabitación de espacios y narrar un alejamiento que escenifica a la vez una insólita repatriación. Cito de “A Cuba:”

Cuba, Cuba, a tu ribera

Llego triste y desolada,

¡Al dejar la patria amada

Donde vi la luz primera!

Sacude el ala ligera

La radiante inspiración,

Responde mi corazón.

En nobles afectos rico,

¡La hija de Puerto Rico

Lanza al viento su canción!...

Yo no me siento extranjera:

Bajo este cielo cubano

Cada ser es un hermano

Que en mi corazón impera.

Si el cariño por do quiera

Voy encontrando a mi paso,

¿Puedo imaginar acaso

Que el sol no me dé en ofrenda,

Una rayo de luz que encienda

Los celajes de mi ocaso?¡Vuestros dioses tutelares

Han de ser también los míos!

Vuestras palmas, vuestros ríos

Repetirán mis cantares...

Culto rindo a estos hogares

Donde no estorba ni aterra

El duro brazo que cierra

Del hombre los horizontes...

¡Yo cantaré en estos montes

Como cantaba en mi tierra!Cuba y Puerto Rico son

De un pájaro las dos alas,

Reciben flores o balas

Sobre el mismo corazón...

¡Qué mucho si en la ilusión

Que mil tintes arrebola,

Sueña la musa de Lola

Con ferviente fantasía,

¡De esta tierra y de la mía

Hacer una patria sola!

Pájaro, alas, flores, balas, sobre todo, corazón: símbolos recurrentes en la poesía de Lola que apuntan consistenmente al imaginario vital, natalicio, casi parturiento, de la circulación. (Abro un primer paréntesis: En un entrevista para el Puerto Rico Ilustrado de junio de 1915, escribe el reportero: “Lola nos mostró una golondrina de plata, que lleva prendida al pecho, con las alas abiertas. '¡Es símbolo de rebeldía!,' exclamó [Lola].”). El pájaro es la golondrina, imagen de la migración circular, del viaje infatigable y la libertad, a la que le dedica otro poema en Mi libro de Cuba. (Paréntesis dos: Lola y Bonocio llamaron “Patria” a la única hija que les sobrevivió entre seis hijos.) El corazón, la golondrina, las alas, las flores, y las balas comunican el ideal de un organismo geopolítico de circulación autónoma y en fuga, de un nueva criatura capilar que pudiera cobrar carne, conciencia y pulsión propia y que lograra desprenderse, escapándose del cuerpo imperial en un parto insólito de libertad, nación cubaRícan dispuesta tanto a sangrar como a florecer.

Obras citadas

Clifford, James. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997.

Cobas, José A. y Jorge Duany. Los cubanos en Puerto Rico: economía étnica e identidad cultural. San Juan, P.R.: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1995.

Cubano, Astrid. El hilo en el laberinto: claves de la lucha política en Puerto Rico (siglo XIX). Río Piedras, P.R.: Ediciones Huracán, 1990.

Díaz Quiñones, Arcadio. El arte de bregar. Ensayos. San Juan, P.R.: Ediciones Callejón, 2000.

Figueroa de Cifredo, Patria. Pachín Marín, héroe y poeta. San Juan, P.R.: Instituto de Cultural Puertorriqueña, 1967.

Gray, Henry. Anatomy, Descriptive, and Surgical. 1901 Edition. Philadelphia: Running Press Book Publishers, 1974.

Luna, Noel. “’Cuba y Puerto Rico no son...’: Conversación con Arcadio Díaz Quiñones.” Revista Encuentro de la Cultura Cubana 26/27 (2002-2003): 209-22.

Menéndez, Concha. “Nuevo Verdor Florece. Homenaje a Lola Rodríguez de Tió.” Obras Completas. San Juan, PR: Instituto de Cultura, 1970. 331-356.

Rivero, Yeidy. Tuning Out Blackness. Race and Nation in the History of Puerto Rican Television. Durham and London: Duke University Press, 2005.

Rodríguez de Tió, Lola. Mi libro de Cuba: poesías. La Habana: Imprenta La Moderna, 1893.

Rojas, Rafael. Isla sin fin. Contribución a la crítica del nacionalismo cubano. Miami: Ediciones Universal, 1998.