Del “yo” al “nosotros” en La isla en peso, de Virgilio Piñera

Jesús E. Jambrina, Viterbo University

Canon, genealogías, regresos

Un breve repaso a la bibliografía sobre Virgilio Piñera (1912-1979), por ejemplo, la que Thomas F. Anderson incluye al final de su libro Everything in Its Place. The Life and Works of Virgilio Piñera, muestra cómo la poesía del autor es la zona de su obra que menos atención ha recibido por parte de la crítica. Las razones de esto son diversas, pero pueden señalarse al menos dos con exactitud. Una de ellas sería la falta de interés que “durante años” mostró Piñera, según Antón Arrufat, en las “Notas prologales” a la primera edición de la obra poética de Piñera (La Habana, 1998), “en publicar sus poemas” (“Palabras,” 7). En cuanto a la segunda, tal y como lo han notado críticos más recientes – Rolando Sánchez Mejías, Antonio José Ponte y Damaris Calderón(1) – está la labor de silenciamiento que la crítica canónica y las instituciones culturales llevaron a cabo durante años para desterrar al autor de La isla en peso (1943) de los predios de lo cubano como lo había definido Cintio Vitier en su clásico Lo cubano en la poesía (1958).

Un breve repaso a la bibliografía sobre Virgilio Piñera (1912-1979), por ejemplo, la que Thomas F. Anderson incluye al final de su libro Everything in Its Place. The Life and Works of Virgilio Piñera, muestra cómo la poesía del autor es la zona de su obra que menos atención ha recibido por parte de la crítica. Las razones de esto son diversas, pero pueden señalarse al menos dos con exactitud. Una de ellas sería la falta de interés que “durante años” mostró Piñera, según Antón Arrufat, en las “Notas prologales” a la primera edición de la obra poética de Piñera (La Habana, 1998), “en publicar sus poemas” (“Palabras,” 7). En cuanto a la segunda, tal y como lo han notado críticos más recientes – Rolando Sánchez Mejías, Antonio José Ponte y Damaris Calderón(1) – está la labor de silenciamiento que la crítica canónica y las instituciones culturales llevaron a cabo durante años para desterrar al autor de La isla en peso (1943) de los predios de lo cubano como lo había definido Cintio Vitier en su clásico Lo cubano en la poesía (1958).

En el primer caso, después de Poesía y prosa (1944) y de tres poemas que aparecieron en la revista Orígenes en 1945 – “Paseo del caballo,” “Tesis del gabinete azul” y “Secreto del espía” – Piñera no vuelve a publicar poesía hasta 1961, cuando la revista Casa de las Américas publica cuatro poemas suyos que más tarde incluiría en su libro La vida entera (1969). Estos cuatro poemas son los titulados: “El delirante,” “Un hombre así,” “Yo estallo” y “Un bamboleo frenético.” En las palabras preliminares de este último libro, Piñera afirmó que se consideraba un “poeta ocasional;” sin embargo, como sabemos hoy, durante todos esos años en que no envió poemas a ninguna editorial ni revista, se mantuvo escribiéndolos asiduamente, lo cual contradice su autodefinición de poeta “ocasional.” (2)

El por qué Virgilio Piñera, habiendo surgido al mundo intelectual como poeta y publicado extensamente poesía en sus inicios, decidió dejar de darla a conocer por casi dieciséis años es una pregunta para la que quizá nunca encontraremos una respuesta definitiva. Es cierto, sin embargo, como también nos recuerda Arrufat (“Palabras,” 8), que fueron años extremadamente difíciles para él desde el punto de vista económico – no tenía dinero para publicar sus obras – y también fue una época en que se concentró en dar a conocer su teatro, cuentos y novelas, que sí publicó (con ayuda de los amigos) o que estrenó mientras vivía en Buenos Aires. En la capital argentina llevó una vida entre bohemia y administrativa, primero como becario (1946-1947); después, trabajando para el consulado de Cuba (1950-1954), y luego como corresponsal de la revista Ciclón que fundó junto a José Rodríguez Feo.(3) La censura que sufrió el autor desde 1971, y hasta el momento de su muerte en 1979, no hizo más que agregar obstáculos a su ya accidentando camino editorial en cuanto a la poesía se refiere.

Con respecto a la segunda razón, es decir, a la exclusión de Piñera del canon de la poesía cubana, es imprescindible que nos detengamos en ella como preámbulo a lo que más adelante será el cuerpo central del presente ensayo: una propuesta de lectura de La isla en peso. Si bien es cierto que el propio Piñera dejó de publicar poemas por muchos años, los que publicó entre 1936 y 1945 fueron suficientes para mantener a Cintio Vitier – el crítico literario que más consistentemente ha articulado el canon de la poesía como expresión de lo cubano –, pensando y elaborando teorías, no sólo sobre la poética específica del autor, sino también sobre su (no) lugar en la poesía cubana y – por ser esta última privilegiada dentro del debate sobre la identidad en aquellos momentos – en la construcción de la nacionalidad misma. Vitier publicó cuatro estudios sobre la poesía piñeriana que marcarían por más de treinta años la recepción crítica de la misma: “Virgilio Piñera. Poesía y prosa” (1945), la presentación de la poesía de Piñera en Diez poetas cubanos y en Cincuenta años de poesía cubana, así como en la décimocuarta lección de Lo cubano en la poesía. En esta sección de Lo cubano, Piñera es definido como “el reverso vacío,” en clara oposición a la poesía de Gastón Baquero significada como venturosa: “Venturas de Gaztelu.” Por contener la síntesis de su conceptualización de la poética de Piñera, me detendré sólo en la genealogía del texto vitieriano de 1945, cuya influencia ha tenido una larga vida, y lo que es peor, de tanto repetirse y ante la escasez de estudios sistemáticos sobre la poesía del autor, se ha asumido como Verdad, incluso por muchos críticos que han buscado neutralizarla afirmándola como el rasgo distintivo de Piñera y no como invención crítica de Cintio Vitier.(4)

nos detengamos en ella como preámbulo a lo que más adelante será el cuerpo central del presente ensayo: una propuesta de lectura de La isla en peso. Si bien es cierto que el propio Piñera dejó de publicar poemas por muchos años, los que publicó entre 1936 y 1945 fueron suficientes para mantener a Cintio Vitier – el crítico literario que más consistentemente ha articulado el canon de la poesía como expresión de lo cubano –, pensando y elaborando teorías, no sólo sobre la poética específica del autor, sino también sobre su (no) lugar en la poesía cubana y – por ser esta última privilegiada dentro del debate sobre la identidad en aquellos momentos – en la construcción de la nacionalidad misma. Vitier publicó cuatro estudios sobre la poesía piñeriana que marcarían por más de treinta años la recepción crítica de la misma: “Virgilio Piñera. Poesía y prosa” (1945), la presentación de la poesía de Piñera en Diez poetas cubanos y en Cincuenta años de poesía cubana, así como en la décimocuarta lección de Lo cubano en la poesía. En esta sección de Lo cubano, Piñera es definido como “el reverso vacío,” en clara oposición a la poesía de Gastón Baquero significada como venturosa: “Venturas de Gaztelu.” Por contener la síntesis de su conceptualización de la poética de Piñera, me detendré sólo en la genealogía del texto vitieriano de 1945, cuya influencia ha tenido una larga vida, y lo que es peor, de tanto repetirse y ante la escasez de estudios sistemáticos sobre la poesía del autor, se ha asumido como Verdad, incluso por muchos críticos que han buscado neutralizarla afirmándola como el rasgo distintivo de Piñera y no como invención crítica de Cintio Vitier.(4)

Como su título lo indica, el primer comentario crítico de Vitier se refiere a Poesía y prosa, el segundo de los dos libros de poemas que Piñera publicó en esa época. En este volumen se incluyen ocho poemas y catorce relatos cortos, lo que constituye de hecho una novedad formal. Así mismo hay que tener en cuenta que La isla en peso había sido publicada el año anterior y ya había recibido opiniones desfavorables dentro del grupo de los origenistas, especialmente por parte de Gastón Baquero, quien, en su artículo “Tendencias actuales de nuestra literatura” (1944), lo calificó de falso y de no representar apropiadamente a la isla:

La isla que sale de ese afán de “hacerme una historia” a contrapelo de la historia evidente – y de la geografía, la botánica y la zoología evidentes – es una isla de plástica extra-cubana, ajena por completo a la realidad cubana. Isla de Trinidad, Martinica, Barbados… llena de una vitalidad primitiva que no poseemos, de un colorido que no poseemos, de una voluntad de acción y una reacción que no poseemos, es precisamente la isla contraria a la que nuestra condición de sitio ávido de problema, de historia, de conflicto, nos hace vivir más “civilmente”, más en espíritu de civilización, de nostalgia, de Persona. Esta Isla que Virgilio Piñera ha levantado en el marco de unos versos inteligentes, audaces, a veces deliberadamente llamativos y escabrosos, en desconexión absoluta con el tono cubano de expresión, es Isla de una antillanía y una martiniquería que no nos expresan, que no nos pertenecen (277-78).

Por su parte Mirta Aguirre, aunque sin repercusión directa en la perspectiva de Vitier, también reseñó el poema en La Gaceta del Caribe, pero atribuyéndole cualidades renovadoras, no imitativas de otros autores caribeños preocupados con temas similares:

Se ha señalado que este poema tiene su antecedente en Retorno al país natal [sic]. Ciertamente hay puntos de contacto, sobre todo en lo que respecta al andamiaje arquitectónico, entre esta obra de Piñera y la de Aime Césaire. Sin embargo – no olvidarse de que el plagio es algo muy distinto – ¿es acaso en esas cosas en las que vale la pena detenerse, cuando se va a juzgar el valor intrínseco de una realización artística? Y, ¿qué son las Escuelas sino la reunión de esas similitudes, de esas afinidades, de esos parecidos, por encima de las características individuales de cada creador?

La isla en peso es un cambio de rumbo, el inicio de un camino. Virgilio Piñera ha vuelto los ojos hacia nuestro país y lo ha percibido, de golpe, en toda su belleza física. La Cuba de agua y tierra, de animales y flora, de blancos y negros, salta por todos sus poros (30).

Así mismo, Vitier y Piñera habían intercambiado cartas comentando sus respectivos libros Sedienta cita, y La isla en peso (ambos publicados en 1943), intercambio en el cual Vitier ya había adelantado al autor algunos de sus criterios sobre el poema, pero también sobre su poética en general, a la que, como Gastón Baquero, consideraba ajena a los presupuestos transcendentales de Orígenes:

[…] lo único que sí no puedo compartir de tu poema es la descripción, en general, de una isla – ¿en qué siempre lejanísimo trópico? – donde yo nunca he vivido ni quiero vivir. Porque mi patria, la que está formándose y yo estoy formando en mi medida, nada tiene que ver con esa pestilente roca de que hablas. Y no es que no haya pestilencia y mediodías como un ojo imbécil aquí, ni que yo deje de comprender que lo que nos falta para parecernos a la Guyana o a la Martinica (si es que son infernales, o, peor, como sugieres, sólo fango) lo añade tu necesaria fantasía, tu desenfrenada vocación de cáncer – ya que en última instancia no hay elección que no sea vocativa –, tu pasta, en fin, de persona infausta; no es que ignore tampoco los prodigiosos, definitivos aciertos que ha bañado tu tinta: es que, yendo derechamente al grano, lo folclórico sólo tiene peso y vida en el folklore (usufructo bien ganado por Guillén), y el folklore en los países nuevos, al revés que en los maduros, es lo más superficial (evidencia que no sé cómo no han asimilado los nativistas que se apoyan en ejemplos europeos); de modo que, desde mi punto de vista, huelgan todos esos elementos sociales y sociológicos, constitutivamente intranscendibles (sic), en un intento como el tuyo, ¿a qué gastar fuerzas contra lo que no tiene fuerza alguna, desluciendo el gran impulso de expresión con esos trofeos estériles? (88).

Con estos antecedentes, podemos afirmar que la crítica de Vitier de Poesía y prosa en 1945 constituye no sólo una reseña de este libro en particular, sino la síntesis de un criterio que su autor había venido forjándose sobre la poética toda de Piñera, y que alcanza a cristalizar en ese momento. De ahí que la siguiente reflexión pueda ser considerada como la médula misma de su retórica antipiñeriana. Dice Cintio Vitier:

Claro que se trata de una voz que ha de salir, para que alguien la escuche por lo menos como señal confusa, de lo vano y cóncavo de una máscara, de un resonador, no de un pecho desahogado y libre; pero esa oquedad y falsía responde sobre todo a la condición y exigencias de lo que debe testificar, que no es un paisaje, ni una soledad, ni siquiera un abismo, sino, rigurosamente, un vacío. Llamamos aquí vacío al reverso humano de la nada, pues en ésta palpita siempre una significación divina, ya sea la nada como pecado (no ser del mal) o la nada como anegamiento del místico en su arrebato de plenitud, o incluso la nada mágica de la extrañeza y angustia del mundo, en que a veces residimos y que podemos saber a qué alude. Pero sin duda, lo sabemos porque su íntima forma interrogante, alude. Lo propio del vacío, sin embargo, es no aludir a nada, sino, en última instancia, a la nada misma, pero entendida aquí no como Pecado, ni como Inefable, ni como Ser Que No Es, sino en cuanto rigurosa categorización del vacío de un mundo en que las cosas y las criaturas están y nada más sobre la superficie siniestra de trivialidad, armando el espantoso y vacuo disparate que lo absorbe todo (48).

Con este texto Vitier, apoyándose en Baquero, y a quien por cierto no cita en ningún momento, codifica la obra de Piñera  fuera del ámbito de lo que comenzaba a consolidarse como el grupo Orígenes, cuya estética se basaba en una apreciación clásica y católica de la isla. Hubo que esperar hasta los años ochenta para que el (llamado) vacío piñeriano fuese (re) semantizado en términos afirmativos pasando a ser, en medio de los fracasos revolucionarios de la época y en plena postmodernidad, el punto de encuentro de las nuevas energías liberadoras. En otras palabras: aquello que entre 1945 y 1958, el crítico había presentado falto de Sustancia y carente de Ser en la obra piñeriana, resultó ser más duro y resistente que los presupuestos teleológicos de Orígenes.(5) Sin darse cuenta, el crítico había inventado un Virgilio Piñera heroico que ni siquiera éste hubiese imaginado para sí. Como he argumentado en “Poesía, nación y diferencias. Cintio Vitier lee a Virgilio Piñera,” es importante reconocer que desde sus mismos inicios la poesía piñeriana ha incluido una preocupación por la transformación humanista de la realidad histórica (6), lo cual aparta su obra poética de la visión desintegradora en que fue encasillada desde la década de los cuarenta del siglo pasado y hasta mucho después.

fuera del ámbito de lo que comenzaba a consolidarse como el grupo Orígenes, cuya estética se basaba en una apreciación clásica y católica de la isla. Hubo que esperar hasta los años ochenta para que el (llamado) vacío piñeriano fuese (re) semantizado en términos afirmativos pasando a ser, en medio de los fracasos revolucionarios de la época y en plena postmodernidad, el punto de encuentro de las nuevas energías liberadoras. En otras palabras: aquello que entre 1945 y 1958, el crítico había presentado falto de Sustancia y carente de Ser en la obra piñeriana, resultó ser más duro y resistente que los presupuestos teleológicos de Orígenes.(5) Sin darse cuenta, el crítico había inventado un Virgilio Piñera heroico que ni siquiera éste hubiese imaginado para sí. Como he argumentado en “Poesía, nación y diferencias. Cintio Vitier lee a Virgilio Piñera,” es importante reconocer que desde sus mismos inicios la poesía piñeriana ha incluido una preocupación por la transformación humanista de la realidad histórica (6), lo cual aparta su obra poética de la visión desintegradora en que fue encasillada desde la década de los cuarenta del siglo pasado y hasta mucho después.

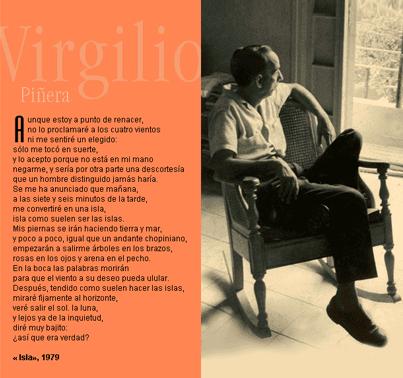

La premisa de de que parten críticos recientes como Thomas F. Anderson y Alberto Abreu se puede resumir de la siguiente manera: si se considera el pensamiento cultural de Virgilio Piñera expresado en sus ensayos literarios, reseñas, cartas, textos póstumos, periodismo, autobiografía y entrevistas, además de su teatro, narrativa y novela, así como en sus poemas, especialmente los escritos entre 1959 y 1979, vemos que emerge un Piñera como mínimo preocupado por el cambio social, siempre desde su posición de escritor. Por un corto período entre 1959, fecha del triunfo revolucionario, y 1961, cuando el gobierno cubano se declara socialista, Piñera participó activadamente de los llamados a las transformaciones socioculturales (7). Su exclusión de tales tareas no fue una decisión personal, sino el resultado del endurecimiento ideológico del proceso revolucionario, el cual consideró prescindibles a ciertos sujetos nacionales, entre ellos a los homosexuales. Aquí debemos recordar la homosexualidad del propio Piñera, la cual, según algunos testimonios, exhibía abiertamente.(8) A partir de ese momento, 1961 y hasta 1979, año de su fallecimiento, textos de un claro sentido histórico y cívico se harán frecuentes en el trabajo poético del autor. Justo en 1979 escribió “Isla,” uno de sus poemas más elocuentes en esa dirección:

Aunque estoy a punto de renacer,

no lo proclamaré a los cuatro vientos

no lo proclamaré a los cuatro vientos

ni me sentiré un elegido:

sólo me tocó en suerte,

y lo acepto porque no está en mi mano

negarme, y sería por otra parte una descortesía

que un hombre distinguido jamás haría.

Se me ha anunciado que mañana,

a las siete y seis minutos de la tarde,

me convertiré en una isla,

isla como suelen ser las islas.

Mis piernas se irán haciendo tierra y mar,

y poco a poco, igual que un andante chopiniano,

empezarán a salirme árboles en los brazos,

rosas en los ojos y arena en el pecho.

En la boca las palabras morirán

para que el viento a su deseo pueda ulular.

Después, tendido como suelen hacer las islas,

miraré fijamente al horizonte,

veré salir el sol, la luna,

y lejos ya de la inquietud,

diré muy bajito:

¿así que era verdad? (214)

¿Qué tiene que ver este hablante con “la trivialidad” y “el disparate que lo absorbe todo” de las citas de Vitier más arriba? Otros poemas de Piñera igualmente manifiestan una intensa relación entre el sujeto y su espacio inmediato. En “Nunca los dejaré” (1962) e “Himno a la vida mía” (1976) nos encontramos con una voz cuyo romance nacional supera el sarcasmo para entronizarse en la fe en la poesía y sus vasos comunicantes con la historia: “Nunca los dejaré (se refiere al pueblo) – decía en voz baja; aunque me claven en la cruz, nunca los dejaré”(270); “Tan vivo estoy, que la historia desfila ante mi vista, y puedo acompañarla en su incesante marcha, haber sido, ser y llegar a ser” (186). A la muerte cívica a la que se vio sometido oficialmente, el autor opuso un sentido crítico que le permitió superar su frustración personal y repensar el papel del escritor frente a la Historia.

Lo pertinente entonces a los párrafos que siguen es la idea de explorar La isla en peso desde la concepción de un Piñera reconstituido bajo el prisma de su obra total, aunque con énfasis en la poesía. Este poema se nos presenta profético en función de lo que Mirta Aguirre en 1944 llamó “un cambio de rumbo y el inicio de nuevos caminos” (30). Para ello será necesario fundir texto y crítica de manera que pueda intentarse la relectura desde una mirada que tome en cuenta sus versos como parte de un continuum que entre 1936, fecha en que se publicó su primer poema, y 1979, cuando escribió el último, atravesó uno de los momentos más complejos y activos de la historia y la cultura cubanas.

Paréntesis estructural

El texto que sigue indaga en el proceso de escritura puesto en práctica en La isla en peso, asumiendo el mismo como un acto dinámico y en busca de su propio discurso. Si como se afirma más arriba – y la bibliografía reciente lo evidencia – ya contamos con nuevos materiales y aportes para acercarnos a la obra de Piñera (textos póstumos, cartas, autobiografía, y variadas perspectivas críticas), entonces podemos pensar que otras apreciaciones podrían surgir del uso de esos materiales. La propuesta de lectura que se intenta aquí sólo busca contribuir en esa dirección, explorando las particularidades del poema así como sus posibles líneas de sentido.

La isla en peso se divide en tres partes principales, aunque en su forma no se les anuncia: una primera que pudiera considerarse introductoria y en la que el hablante expone su visión de la realidad, una segunda donde describe lo que pudiéramos llamar su metáfora del tiempo –“madrugada, mediodía, crepúsculo y noche” (39) – y una tercera en la cual desarrolla una cosmovisión cívica: “el peso de una isla en el amor de un pueblo” (44). En la primera parte el yo dialoga con un tú omnipresente. En la segunda el yo se identifica abiertamente con lo histórico, y en la tercera, a través del uso de la primera persona plural, se erige en la voz de una comunidad dentro de la cual se reconoce. De esta manera, el texto fluye desde una percepción privada, aunque no enajenada, de los contenidos de la realidad – naturaleza, sexualidad, religión – a una preocupación más pública e histórica de los mismos.(9) En cada uno de los fragmentos se adelantan los giros predominantes en los otros, lo cual nos permite reconocer un cosmos activo y en movimiento, entrelazado a, o conviviendo con, uno pasivo y estático, cuya crítica es parte de la médula epistemológica del poema. (10) El uso de imágenes contrastantes podría sugerir que estamos frente a un discurso construido en oposición a otro(s), sin embargo, al examinarlas descubrimos que en estas imágenes y sus símbolos, así como sus modos retóricos, se encuentran tensamente adheridas a su(s) contrario(s). (11)

Modos del café

La isla en peso comienza con un verso ya famoso por su elocuencia visual: “La maldita circunstancia del agua por todas partes / me obliga a sentarme en la mesa del café,” y continúa con su reverso: “Si no pensara que el agua me rodea como  un cáncer/ hubiera podido dormir a pierna suelta” (33). Piñera establece una lectura que, como su escritura, tiene que comenzar nuevamente en cada línea y reinventar el sentido completo en cada ocasión. Los versos citados se relacionan el uno con otro por el hecho de que el mismo sujeto que reconoce su situación de encierro, afirma que este último no existiese si no lo hubiese pensado, ergo se puede estar encerrado – “sentados a la mesa del café” – y no percibir este hecho como un síntoma de enclaustramiento – “dormir a pierna suelta.” Este será uno de los puntos recurrentes de La isla en peso, es decir, el desfase aparente que se produce entre reconocer un fenómeno y no saber codificarlo en los términos, según el poeta, correspondientes: “País mío, tan joven, no sabes definir” (34) – dirá más adelante. Otro fragmento, también al inicio, que provoca inestabilidad simbólica, es:

un cáncer/ hubiera podido dormir a pierna suelta” (33). Piñera establece una lectura que, como su escritura, tiene que comenzar nuevamente en cada línea y reinventar el sentido completo en cada ocasión. Los versos citados se relacionan el uno con otro por el hecho de que el mismo sujeto que reconoce su situación de encierro, afirma que este último no existiese si no lo hubiese pensado, ergo se puede estar encerrado – “sentados a la mesa del café” – y no percibir este hecho como un síntoma de enclaustramiento – “dormir a pierna suelta.” Este será uno de los puntos recurrentes de La isla en peso, es decir, el desfase aparente que se produce entre reconocer un fenómeno y no saber codificarlo en los términos, según el poeta, correspondientes: “País mío, tan joven, no sabes definir” (34) – dirá más adelante. Otro fragmento, también al inicio, que provoca inestabilidad simbólica, es:

Una taza de café no puede alejar mi idea fija,

en otro tiempo yo vivía adánicamente.

¿Qué trajo la metamorfosis?La eterna miseria que es el acto de recordar.

Si tú pudieras formar de nuevo aquellas combinaciones,

devolviéndome el país sin el agua,

me la bebería toda para escupir al cielo,

Pero he visto la música detenida en las caderas,

he visto a las negras bailando con vasos de ron en sus cabezas. (33)

Junto a la nostalgia del “vivir adánicamente,” el sujeto hablante declara mísero el acto de recordar(lo), mientras pide que se formen otra vez – ¿cómo si no por la memoria rechazada? – aquellas remembranzas (adánicas). La yuxtaposición de un signo y otro, positivo y negativo, negación y afirmación, descentra ambas opciones, creando, como dice Lászlo Scholz, en su ensayo sobre las representaciones de la nada, un grado cero que dispara el texto hacia nuevos niveles: “No se trata sólo de crear ambigüedad en el proceso de significación: el grado cero de un elemento se comporta como un signo de otro signo y, como tal, añade otros niveles al texto” (Las representaciones 288). En el caso de La isla en peso, estas alternancias se expresan plenamente en los versos siguientes: “Me he puesto a pescar esponjas frenéticamente, / esos seres milagrosos que pueden desalojar hasta la última/ gota de agua/ y vivir secamente” (33). Esta paradoja ilustra la ansiedad del sujeto hablante por hacer coincidir en un mismo ser, en un mismo objeto vital, los diversos componentes de una realidad cultural que, como veremos a lo largo del poema, él reconoce amorfa, disociada de su representación y que más tarde llamará “la bestia cruzada de cocuyos” (38).

La escritura piñeriana avanza en este poema apoyada en la estrategia de contraponer imágenes que, por acumulación y aproximaciones sucesivas al paisaje y a la historia de la isla, van ilustrando un territorio vegetal y humano, pero también del conocimiento que no ha sido articulado completamente por el tú del diálogo, y ante lo cual el yo se ve en la necesidad de reaccionar: “Ahora no pasa un tigre sino su descripción” (35) dice. El sujeto hablante se reconoce destinado a llevar a cabo una tarea concreta: “Nada podría detener este cuerpo destinado a los cascos / de los caballos / turbadoramente cogido entre la poesía y el sol” (36). El poeta deslinda entonces la realidad que él quiere nombrar del discurso tradicional que la ha desconocido:

Me detengo en ciertas palabras tradicionales:

el aguacero, la siesta, el cañaveral, el tabaco,

con simple ademán, apenas si onomatopéyicamente,

titánicamente paso por encima de su música,

y digo: el agua, el mediodía, el azúcar, el humo.Yo combino:

el aguacero pega en el lomo de los caballos,

la siesta atada a la cola de un caballo,

el cañaveral devorando a los caballos,

los caballos perdiéndose sigilosamente

en la tenebrosa emanación del tabaco,

el último gesto de los siboneyes mientras el humo pasa

por la horquilla

como la carreta de la muerte,

el último ademán de los siboneyes,

y cavo esta tierra para encontrar los ídolos y hacerme

una historia. (36-37)

Este afán combinatorio es lo que distingue estilísticamente al poema de Piñera. Para hallarle un significado no podemos tomar como referencia sólo una de las imágenes que usa, sino que debemos leerlas en conjunto y como parte de una sola ecuación casi silogística. Una imagen no existe sin la otra, pero la distancia entre ambas no es sólo la que el hablante subraya, sino la posibilidad de que, unidas, salgan de su clasificación tradicional y resulten otra cosa, pasen a otro nivel en los términos de Lászlo Scholz mencionados anteriormente. En los dos últimos versos citados, – “y cavo esta tierra para encontrar los ídolos y hacerme / una historia” (37) –, el autor sintetiza lo que pudiéramos llamar su metáfora de la perforación, la misma que al pasar de los años se convertirá en el concepto principal de lo que, para él, es el trabajo literario: una batalla con “el guerrero de horrenda cara,” como llama al personaje de su cuento “El enemigo:”

Pero todavía hay algo más trágico ¿Cómo escudarme? En relación con esto último, el escudo sería la literatura. Además de escribir lo que vivimos, escribimos también lo que no vivimos. Que lo que no pudo ser en la acción lo sea en la creación. Es en este sentido que me he servido de la literatura como un escudo Pero este escudo acaba de ser traspasado y del otro lado encuentra uno al guerrero de horrenda cara. No niego que el escudo quede más refulgente después de la batalla (la tremenda perforación que él nos muestra es nada menos que la obra) pero yo me habré hundido unos centímetros más en el fango de la culpa. (Cuentos, 167)

En general, Piñera entiende el trabajo del poeta, y por extensión del escritor (e incluso el de los lectores), como una exploración de las zonas informes de la relación entre el sujeto y su circunstancia. La poesía, como él mismo lo hizo notar en el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, no es sólo repetición de fórmulas o maestría técnica, sino el producto de un esfuerzo crítico en todas las direcciones de la sensibilidad. Su objeción principal a la Avellaneda radica en que esta prefirió agradar a sus lectores antes que retarlos en la comodidad de sus butacas: “Quedóse con sus amigos, con sus críticos, con la amable cortesía; con las albas palomas de sus éxitos teatrales, con su mundana necesidad. Mientras, la rumorosa proliferación invadía su isla de poesía deformando el suave escorzo de sus riberas con malsanas floraciones; procurando un extraño rumor que anunciaba la adversa metamorfosis” (Poesía y crítica, 155).

el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, no es sólo repetición de fórmulas o maestría técnica, sino el producto de un esfuerzo crítico en todas las direcciones de la sensibilidad. Su objeción principal a la Avellaneda radica en que esta prefirió agradar a sus lectores antes que retarlos en la comodidad de sus butacas: “Quedóse con sus amigos, con sus críticos, con la amable cortesía; con las albas palomas de sus éxitos teatrales, con su mundana necesidad. Mientras, la rumorosa proliferación invadía su isla de poesía deformando el suave escorzo de sus riberas con malsanas floraciones; procurando un extraño rumor que anunciaba la adversa metamorfosis” (Poesía y crítica, 155).

En su prólogo a Cuentos fríos nos dice: “El lector verá, tan pronto se enfrente con ellos, que la frialdad es aparente, que el calor es mucho, que el autor está bien metido en el horno y que, como sus semejantes, su cuerpo y su alma arden lindamente en el infierno que él mismo se ha creado”(1). Y en el relato “La montaña,” incluido en El que vino a salvarme (1970), narra cómo un hombre devora una montaña día a día, siendo sólo él conciente de los efectos que su acción causa: “Si yo dijera estas cosas al vecino de seguro que reiría a carcajadas o me tomaría por loco. Pero yo, que sé lo que me traigo entre manos, veo muy bien que ella pierde redondez y altura” (Cuentos, 153).

En varios de sus poemas y cuentos, Virgilio Piñera pensó la actividad literaria como un acto maníaco – “Grafomanía” (1957) –, de vocación agónica – “Un jesuita de la literatura” (1964) –, pero a la vez de resultados insospechados: “La muerte de las aves” (1978). En tal sentido, el hablante de La isla en peso se involucra con sus lectores, ofreciéndoles representaciones de sí mismos y convidándolos a despertar:

Las blancas dentaduras perforando la noche,

también los famélicos dientes de los chinos esperando el desayuno

después de la doctrina cristiana.

Todavía puede esta gente salvarse del cielo,

pues al compás de los himnos las doncellas agitan

diestramente

los falos de los hombres. (35)

Y más adelante: “Escolto bravamente el corazón traspasado, / clavo el estilete en la nuca de los durmientes” (36). Perforar, clavar, cavar son verbos que subrayan la acción indagatoria del sujeto hablante, pero también de los lectores que habitan el territorio al que se alude. El rito fálico que una y otra vez se menciona en el texto, constituye una invocación de los mitos antiguos de la fertilidad. Las referencias a estos últimos es parte de lo que en “Piñera teatral” el autor llama “el bacilo griego” (Teatro, 9). Desde este punto de vista, la veneración del falo sería la evocación de un rito iniciático (masculino), de un momento de euforia comunitaria donde los miembros del grupo se reúnen a pedir la prosperidad y el desarrollo de la polis. (12)

En esta primera parte de La isla en peso encontramos un recorrido por la superficie nacional – naturaleza, sexualidad, religión –, sin que la categoría superficie tenga aquí el sentido derogatorio que en 1945 le atribuyó Cintio Vitier a la escritura del autor (Poesía y prosa, 1945). El 5 de noviembre de 1941, María Zambrano le escribió a Piñera lo siguiente, precisamente a propósito de la poesía:

El pensamiento parece romper el silencio por completo, es una revelación con límites precisos que nos hace despertar enteramente; el pensamiento, la Filosofía es resolverse a despertar por completo, a estar horrorosamente despiertos en este mundo, en la superficie de este mundo, y donde quiera que llegue la Filosofía lo convierte en superficie, Ortega ha dicho que la Filosofía es afán de superficialidad. (5 de noviembre 1941, 85, subrayado mío).

El “ser todo superficie” (Vitier: “Virgilio,” 48) que observamos en este poema de Piñera, es uno que alude a la ciudad, su bullicio, el sudor de los cuerpos, el tumulto callejero que se extiende más allá de las quintas patricias y de las casonas coloniales. Piñera quiere que este otro segmento de la población sea pensado en sus propias categorías y condiciones, y no bajo la disciplina de una discursividad que no la reconoce como productor de espíritu, de sustancia positiva para la nación. (13) Por La isla en peso desfilan negros, blancos, mulatos y amarillos, hombres y mujeres, cuerpos desnudos, ritos africanos, la lluvia, el calor, la abulia, la dificultad del movimiento, frutas, árboles y así toda suerte de símbolo u objeto presente o gravitando en la geografía de la isla. Desde un inicio, el hablante se (nos) presenta familiarizado con un espacio público al cual él percibe en constante movimiento y por ello susceptible de transformación, la cual hacia el final del poema se visualiza como central al mismo.

Marcha hacia la noche

La segunda sección comienza con el verso “Los pueblos y sus historias en boca de todo el pueblo” (37). Si en la superficie del texto podemos apreciar la ebullición de una subjetividad inconforme con aquello que le ha sido enseñado sobre sí misma, simultáneamente hallamos un cuestionamiento del andamiaje discursivo que ha llegado a ella: “De pronto, el galeón cargado de oro se mete en la boca / de uno de los narradores, / y Cadmo, desdentado, se pone a tocar el bongó” (37).  Nótese aquí cómo el antiguo rey aparece sin dientes, es decir, sin la posibilidad de apresar (entender) la circunstancia que le rodea o incluso de fundar un lenguaje apropiado para su circunstancia. En la mitología griega Cadmo es el fundador del alfabeto y por extensión, podría decirse, de una civilización, al ser también el fundador de Tebas. De los propios dientes de Cadmo enterrados en la tierra surge una raza de hombres fieros con los cuales el personaje lucha y a quienes vence en su mayoría, dejando sólo a cinco de ellos que serán, junto a él, los fundadores de la mítica ciudad griega. La imagen de Cadmo desdentado alude entonces a un conflicto fundacional que recorre el texto de principio a fin y que a partir de este momento se hará más evidente en versos como los siguientes: “La vieja tristeza de Cadmo y su perdido prestigio: en una isla tropical los últimos globos rojos de un dragón/ tiñen con imperial dignidad el manto de una decadencia” (37). (14)

Nótese aquí cómo el antiguo rey aparece sin dientes, es decir, sin la posibilidad de apresar (entender) la circunstancia que le rodea o incluso de fundar un lenguaje apropiado para su circunstancia. En la mitología griega Cadmo es el fundador del alfabeto y por extensión, podría decirse, de una civilización, al ser también el fundador de Tebas. De los propios dientes de Cadmo enterrados en la tierra surge una raza de hombres fieros con los cuales el personaje lucha y a quienes vence en su mayoría, dejando sólo a cinco de ellos que serán, junto a él, los fundadores de la mítica ciudad griega. La imagen de Cadmo desdentado alude entonces a un conflicto fundacional que recorre el texto de principio a fin y que a partir de este momento se hará más evidente en versos como los siguientes: “La vieja tristeza de Cadmo y su perdido prestigio: en una isla tropical los últimos globos rojos de un dragón/ tiñen con imperial dignidad el manto de una decadencia” (37). (14)

El hablante se distancia aquí de cualquier asimilación colonial – “el narrador” de los versos anteriores –, describiendo el desencuentro que se produce entre el discurso metropolitano – “la dignidad imperial” – y su nueva morada local. E insiste más adelante: “la eterna historia de la cínica sonrisa del europeo / llegado para apretar la tetas de mi madre” (37). Con este último verso, el yo de La isla en peso deja de ser individual para convertirse, mediante una anagnórisis histórica, en colectivo. Un yo que, como hemos visto, se ha venido ocupando sobretodo de describir la isla en la complejidad de sus componentes humanos y naturales y que ahora entra de lleno en la historia, otorgándole a esta una influencia más definitoria de lo personal (15).

A la altura de este fragmento es que reconocemos al agua como un símbolo que no sólo refiere a la situación geográfica de la isla. Puede decirse, incluso, que principalmente no remite a ella, sino a los discursos, las palabras mismas que la conforman en su interior y que en tanto “vieja tristeza de Cadmo y su perdido prestigio” (37) condenan a los hombres a morder “el sitio dejado por su sombra” (38), a lanzar “dentelladas al vacío donde el sol se acostumbra” (38), a recortar “los bordes de la isla más bella del mundo” (38) y a tratar de “echar a andar a la bestia cruzada de cocuyos” (38). (16) Piñera hace visible un desajuste crónico en la manera en que el sujeto se percibe a sí mismo históricamente. En este punto se enfrenta “a la bestia cruzada de cocuyos,” la cual se le presenta como un reto gnoseológico que el texto está llamado a superar paulatinamente. La voz poética no se refiere a una visión teleológica en el sentido de un origen que busca reencarnar en el futuro, un hecho parusístico, sino a un acto cotidiano al que se debe sobrevivir día a día:

La bestia es perezosa como un bello macho

y terca como una hembra primitiva.

Verdad es que la bestia atraviesa diariamente los cuatro

momentos caóticos,

-con la cabeza metida entre las patas- escrutando

el horizonte con ojo feroz,

los cuatro momentos en que se abre el cáncer:

madrugada, mediodía, crepúsculo y noche. (39)

Comienzan a desplegarse entonces “los cuatro momentos caóticos” (39), lo que Rafael Rojas describe como “una larga peregrinación de los insulares hacia la noche, donde podrán librarse del agua, de la luz y de Dios” (255). El texto funde en él dos dimensiones distintas o temporalidades de un mismo recorrido: una cotidiana y otra histórica. En estas confluyen drásticamente los desencuentros entre la realidad y el deseo del hablante que se lamenta una y otra vez de la incapacidad del discurso para definir propiamente a la isla: “¡Pueblo mío, tan joven, no sabes ordenar! / ¡Pueblo mío, divinamente retórico, no sabes relatar! / Como la luz o la infancia aún no tienes un rostro” (41). Cada una de estas etapas – madrugada, mediodía, crepúsculo y noche – posee sus propias características, aunque sólo en la última se visualizará el pueblo del cual el yo se viene erigiendo en voz. Dos aspectos se revelan, sin embargo, en esta segunda, estando relacionado el primero con las posibilidades de representación de la poesía. El crepúsculo es la única hora donde se puede percibir la realidad, la cual se descubre en la ingravidez de un hombre y una mujer en el amor –“de tal modo que Newton huye avergonzado” (42) –, es decir un acto que no se consuma, una acción fantasmal, que no termina, permaneciendo estática en el aire y que apenas puede ser revelada a plenitud. El hablante sale en busca entonces de un lenguaje que (le) permita nombrar la isla en sus propios términos:

El recuerdo de una poesía natural, no codificada, me viene

a los labios:

Árbol de poeta, árbol del amor, árbol del seso.Una poesía exclusivamente de la boca como saliva:

Flor de calentura, flor de cera, flor de la Y.Una poesía microscópica:

Lágrimas de Job, lágrimas de Júpiter, lágrimas de amor. (43)

Como lo ha expresado Duanel Díaz, el autor “retrocede a la pureza de los elementos” (165), propone un origen poético distinto, alejado del orbe católico de los origenistas. Antón Arrufat igualmente se ha referido a esta experiencia en la escritura piñeriana cuando dice:

El conflicto entre vida y literatura […] se patentiza en la apreciación del cuerpo humano por encima del alma, de la realidad sin ornamentos y de la búsqueda del momento vital anterior a las valoraciones éticas, religiosas o filosóficas, y en una expresión literaria acorde con esa actitud: lenguaje despojado, desfile alucinante de lugares comunes y frases hechas, adjetivación neutra, ausencia de descripciones sublimadoras del paisaje (“Un poco de…,” 56) (énfasis mío).

La introspección en el fragmento citado de La isla en peso busca la fundación mediante un acercamiento casi brutal a la realidad donde se pongan de manifiesto el frenesí de la misma: “Si queremos ver claro en mi poesía habrá necesariamente que partir de una palabra: lo tumultuoso (Fascinación, 272). Esta percepción de la poesía que, como sabemos, constituía el centro epistemológico de su generación, hará que el textose nos presente también como un despertar del poeta a las consecuencias de su trabajo creador. El hablante se desmarca de una asimilación fetichista de la tradición para reconocerse abiertamente como parte de una comunidad nacional que necesita ser expresada a través tanto de sus elementos físicos y corporales – naturaleza, deseos, sexualidad – como de su historia y política – en este caso el reconocimiento de la condición colonial. En este punto el poema cuestiona el discurso metropolitano y sus estrategias de representación:

De pronto el mediodía se pone en marcha […]

el mediodía sin cultura, sin gravedad, sin tragedia,

el mediodía orinando hacia arriba,

orinando en sentido inverso a la gran orinada

de Gargantúa en las torres de Notre Dame,

y todas esas historias, leídas por un isleño que no sabe

lo que es un cosmos resuelto.(42)

Como hemos visto antes, el poeta se lamenta hasta el rechazo de un discurso que en su opinión no logra aprehender en todas sus dimensiones las paradojas de la isla. A diferencia de Muerte de Narciso (1937), de José Lezama Lima, o de las Palabras escritas en la arena por un inocente (1941), de Gastón Baquero, poemas en los que se celebra la herencia greco-romana, en La isla en peso Piñera entiende dichas relaciones como una drástica discontinuidad en la historia del Caribe:

La noche es un mango, es una piña, es un jazmín, […]

una noche interrumpida por el europeo,

el inevitable personaje de paso que deja su cagada ilustre,

a lo sumo, quinientos años, un suspiro en el rodar de la noche

antillana,

una excrescencia vencida por el olor de la noche antillana. (43)

En contraste con los orígenes idumeicos que para Lezama Lima tiene la poesía (El reino, 261), el hablante del poema piñeriano nos remite a un tiempo donde lo poético se contrae en el presente. El fluir utópico no hay que buscarlo en las eras imaginarias, sino en la realidad cotidiana de los cuerpos. (17) Refiriéndose a esta perspectiva, Cintio Vitier diría con respecto a La isla en peso que “en el sitio de la cultura se entronizan los rituales mágicos, y en lugar del conocimiento, el acto sexual” (Lo cubano, 407). Vitier alude, entre otros, a los siguientes versos: “La noche invade con su olor y todos quieren copular. / El olor sabe arrancar las máscaras de la civilización, / sabe que el hombre y la mujer se encontrarán sin falta/ en el plantanal./¡Musa paradisíaca, ampara a los amantes!” (44). Piñera establece una valoración de lo corporal que el discurso hegemónico de su generación desconocía por no considerar a la sexualidad como un elemento eficaz de la cultura. En su validación del erotismo como factor político, al decir de Rafael Rojas (258), Piñera reconsidera el lugar del cuerpo en las estrategias de control colonial. Esta visión productiva del deseo tendrá un breve momento eufórico en su obra en los años sesenta cuando, entusiasmado con el triunfo revolucionario, el poeta creyó que había llegado el momento de estimular una política cultural donde conviviesen en igualdad de condiciones las necesidades públicas y privadas de los sujetos. Como sabemos, ese proyecto (temporalmente) fracasó, constituyendo, sin embargo, uno de los tópicos por los cuales la obra general de Piñera ha adquirido importancia para la crítica en los años recientes.

El amor de un pueblo

Refiriéndose al concepto lacaniano de lo real, Slavoj Zizek afirma que: “[…] the true philosophical art is not to recognize fiction behind reality […], but to recognize the Real in what appears to be mere symbolic fiction” (102).(18) Bajo esta premisa puede concluirse que “la procesión, la conga, la comparsa o el desfile” (44) de La isla en peso no terminan en un  encuentro amoroso en el platanal – gesto por demás previsible –, sino que avanzan hacia el interior de un sistema simbólico en el que el sujeto ha renunciado a su condición individual para integrarse con (o disolverse en) uno Real-colectivo donde el centro metafísico aparece desplazado de lo trascendental-religioso a lo trascendental-telúrico o carnal: “no queremos potencias celestiales sino presencias terrenales, que la tierra nos ampare, que nos ampare el deseo” (44) (el subrayado es mío). Si por un lado el hablante sustrae a las cosas su sustancia tradicional, en tanto sublimaciones teologizantes – Civilización, Nostalgia, Persona (Baquero, 277-78) –, por el otro, conserva el impulso histórico de las mismas en cuanto se siguen manifestando en ellas algunas categorías irrevocables desde el punto de vista de lo natural y lo antropológico:

encuentro amoroso en el platanal – gesto por demás previsible –, sino que avanzan hacia el interior de un sistema simbólico en el que el sujeto ha renunciado a su condición individual para integrarse con (o disolverse en) uno Real-colectivo donde el centro metafísico aparece desplazado de lo trascendental-religioso a lo trascendental-telúrico o carnal: “no queremos potencias celestiales sino presencias terrenales, que la tierra nos ampare, que nos ampare el deseo” (44) (el subrayado es mío). Si por un lado el hablante sustrae a las cosas su sustancia tradicional, en tanto sublimaciones teologizantes – Civilización, Nostalgia, Persona (Baquero, 277-78) –, por el otro, conserva el impulso histórico de las mismas en cuanto se siguen manifestando en ellas algunas categorías irrevocables desde el punto de vista de lo natural y lo antropológico:

[…] un pueblo desciende resuelto en enormes postas de abono,

sintiendo cómo el agua lo rodea por todas partes,

más abajo, más abajo, y el mar picando en sus espaldas;

un pueblo permanece junto a su bestia en la hora de partir,

aullando en el mar, devorando frutas, sacrificando animales,

siempre más abajo, hasta saber el peso de su isla,

el peso de una isla en el amor de un pueblo. (44)

Peso obviamente alude aquí a carga, algo que se lleva en las espaldas o los hombros con trabajo – casi como una condena –, un esfuerzo que el sujeto está obligado a realizar como parte de su responsabilidad. Peso también equivale a sopesar es decir considerar cuidadosamente los pros y los contras de una acción. Asimismo, peso –como se denomina la  moneda nacional- se refiere a una transacción económica, lo cual implica valorar cantidad, calidad, cualidad, estimado a partir del cual un producto vale dinero en el mercado. Otros otras palabras relativas a la acción económica serían medir, palpar, conocer, verbos que a su vez remiten al acto de indagar, ordenar, definir, todos ellos presentes en uno u otro momento del texto. (19)

moneda nacional- se refiere a una transacción económica, lo cual implica valorar cantidad, calidad, cualidad, estimado a partir del cual un producto vale dinero en el mercado. Otros otras palabras relativas a la acción económica serían medir, palpar, conocer, verbos que a su vez remiten al acto de indagar, ordenar, definir, todos ellos presentes en uno u otro momento del texto. (19)

A diferencia de la abulia económica que merodea en muchos de los cuentos de Piñera donde la acción productiva es abandonada y el tiempo es suspendido por el recuento constante de la historia ida (Sorensen, 60) – “la mortal deglución de las glorias pasadas” que hemos visto en este poema (41) –, en La isla en peso encontramos un afán de pesar los hechos de la realidad en correspondencia con las necesidades internas (corporales e históricas) de los individuos. De esta escritura se desprende entonces la representación de una economía del deseo que interpela la capacidad productiva tanto de quien escribe como de quien lee, se intenta borrar la distancia entre el decir y el hacer, desarrollando en el acto poético una doble articulación que transforma el momento de la lectura en una actividad mental mutua entre el sujeto que habla y el que lee, en una inquietud o inconformidad constante entre ambos, una codificación recurrente – entiéndase repetitiva a lo largo del texto – de sentimientos e ideas que buscan intervenir en el discurso que ambos, poeta y lector, tienen a disposición en el presente de la lectura y que eventualmente les permite llevar a la interpretación a otro nivel, siempre en los términos de Lászlo Scholz referidos anteriormente.

En la llamada “desustanciación piñeriana” se pone en escena una paradoja cuyos polos serían: uno que, descrito principalmente por Cintio Vitier en las citas mencionadas al comienzo de este trabajo, consiste en exhibir (ejemplarmente) un vacío; y otro, del que se ha hablado poco, que propone el completamiento de ese vacío mediante la indagación de los componentes históricos que lo producen. Insistir sólo en los aspectos que el propio Piñera calificó de destructivos en su escritura (Fascinación, 153), es desconocer el impulso sustanciador que viene aparejado a los mismos, descalificando de esta manera la vocación problemática en tanto inconforme y cuestionadora, y por ello liberadora, que en última instancia acompaña a la escritura piñeriana y de la cual La isla en peso es quizá una de las más tempranas muestras.

Notas

1. Tres ensayos iniciales y emblemáticos de la revisión de la obra de Virgilio Piñera en el contexto cubano de finales de los años ochenta y comienzo de los noventa son: “El arte de graznar,” de Rolando Sánchez Mejía, “La lengua de Virgilio,” de Antonio José Ponte, y “Virgilio Piñera: una poética para los ochenta,” de Damaris Calderón, todos disponibles en la edición online del dossier que Teresa Cristófani Barreto realizó apoyada por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Pablo y varias editoriales brasileñas: http://www.fflch.usp.br/sitesint/virgilio/ensayos.html

2. Al momento de su fallecimiento, 18 de octubre de 1979, Piñera había concluido, organizado y dejado listo publicar Una broma colosal, poemario que no se editó hasta 1988. Poemas suyos han continuado apareciendo con cierta frecuencia en publicaciones culturales cubanas.

3. Para un estudio de la labor de Piñera en Buenos Aires ver Espinosa Domínguez y Alonso Estenoz.

4. En su libro La poesía de Virgilio Piñera: un ensayo de aproximación, Enrique Saínz parte del criterio de Vitier, apoyándolo con una comparación de la poesía de Piñera con otros poetas y escritores origenistas. Por otra parte, en el fragmento que Jorge Luis Arcos le dedica a la poesía de Piñera en la Historia de la Literatura Cubana, después de citar los criterios de Gastón Baquero y Cintio Vitier, afirma: “Efectivamente, Piñera ofrece, por ejemplo, el reverso de la visión de la isla de un Eliseo Diego (387)” y más adelante: “Se comprueba en Las Furias y en Poesía y Prosa que la poesía de Piñera va a orientarse hacia la indagación del vacío, de la intrascendencia de la realidad. Como ha señalado Vitier, su poética no apunta hacia una trascendencia de lo estético, lo religioso, lo moral, lo afectivo, o lo histórico” (388). Como compensación, sin embargo, a la (supuesta) negatividad piñeriana se le adscriben a veces intenciones profundas en la búsqueda de lo cubano (387), otras, como seguidora del existencialismo (388), y en el mejor de los casos, de un acendrado romanticismo (388). El criterio de Vitier ha igualmente alcanzado la crítica a otros géneros practicados por Piñera como el teatro (Rivero, 639).

5. Para un estudio de las relaciones entre Virgilio Piñera y los origenistas ver Díaz, 121-185.

6. El sentido de lo histórico en Piñera puede rastrearse en las constantes referencias a la circunstancia sociocultural en que vivió. Como ejemplos sólo en la poesía, léanse, entre otros, los siguientes: “Treno por la muerte del príncipe Fuminaro Konoye” (1946), “La gran puta” (1960), “Los muertos de la patria” (1962) y “En el gato tuerto” (1962). Para una reflexión sobre las relaciones entre historia y poesía en La isla en peso ver López Lemus, Arenas y Arrufat.

7. Para un estudio de los escritos políticos de Virgilio Piñera en el periódico Revolución y su suplemento cultural Lunes de Revolución, ver Anderson: “Piñera y la política.”

8. Véase, por ejemplo, Rodríguez Luis.

9. Para una perspectiva del concepto de sentido histórico con el que se trabaja en este estudio, ver nota 6.

10. Uso aquí el sentido piñeriano de pasivo-activo que en relación al arte el autor desarrolló en su ensayo “El país del Arte” (1947). Refiriéndose a los artistas, dice Piñera que estos son pasivos cuando adoran y siguen las reglas del arte; activo es el artista que trata de expresarse a través del arte y crea nuevas formas. (Poesía y crítica, 138-40). Me interesa esta dinámica en cuanto pone de relieve una interdependencia radical entre ambos polos, lo cual como se verá está relacionada con el sistema de imágenes con las que Piñera construye su poema. No desconozco, sin embargo, las connotaciones sexuales que subyacen en esta dicotomía, pero al nivel que la acción me interesa aquí – el de la transformación y la metamorfosis del sentido – el aspecto sexual se mantiene en un segundo plano.

11. Piñera sostuvo una relación tensa con los discursos poéticos de su generación, en particular con José Lezama Lima y con Cintio Vitier, con quienes discrepó sobre diversos aspectos relativos a la cultura del país. Para una referencia reciente en este punto ver nota 5.

12. El capítulo IX de Paradiso, novela de José Lezama Lima, concluye con una evocación de las saturnalias romanas en las que el pueblo festeja la cópula, usando sendas esculturas de un falo y una vulva que se buscan mutuamente para fertilizar la tierra (460-61).

13. En referencia a Lydia Cabrera, Edna Rodríguez Mengual afirma que la labor de la antropóloga se mueve de la periferia al centro en referencia a la comunidad afrocubana (20). Partiendo de esta idea, puede afirmarse que Piñera practica la misma estrategia, pero en referencia a un espectro más amplio de sujetos y preocupaciones socioculturales e históricas. En tal sentido pueden ser considerados, por ejemplo, textos como “Vida de Flora” (1944) y “La gran puta” (1960), donde los márgenes son iluminados intensamente y ubicados en el centro del discurso nacional.

14. La introducción de esta figura en el texto ubica a Piñera en una línea de reflexión sobre la identidad regional y continental en la que se usan referencias clásicas para mostrar los contrastes culturales entre Europa y América. Piénsese en el Ariel (1922), de José Enrique Rodó, y en Calibán (1971), de Roberto Fernández Retamar. En el caso de Piñera, la alusión a Cadmo muestra la insuficiencia colonial para producir un discurso coherente e integrador de los diversos elementos del país.

15. En una poco conocida reseña literaria de Virgilio Piñera publicado en el periódico Hoy sobre el libro Extrañeza de estar, de Cintio Vitier, el autor escribe: “¿Qué es a la hora en que hablamos la pintura, la poesía, la música cubanas? Y lo que todavía es de mayor importancia: ¿Qué es la vida cubana en función de sí misma y respecto de las demás partes del mundo, de las otras vidas del mundo? Somos todavía, en arte y en vida, coloniales. Reaccionamos colonialmente por la sencilla razón de que no hemos transformado, mediante una revolución económica y social verdadera, lo colonial en Estado propio”(4).

16. Para una lectura de la simbología del agua y los discursos, ver Rojas 250-51.

17. La preocupación de Piñera con el tiempo en La isla en peso, coincide con el contenido de su cuento El conflicto donde, como apunta Arrufat, el tiempo es el tema principal. Para una comparación entre este relato de Piñera y “Viaje a la semilla” de Alejo Carpentier, ver Arrufat (“Un poco…,” 59).

18. “[…] el verdadero arte filosófico no es reconocer la ficción detrás de la realidad […], sino reconocer lo Real en lo que parece ser mera ficción simbólica” (mi traducción).

19. Dos referencias saltan a la vista aquí. La primera, El mito de Sísifo (1942), el famoso ensayo de Albert Camus, un clásico de la literatura del absurdo que Piñera debe haber leído o por lo menos podrían reconocerse en algunas reflexiones su obra. La segunda, menos directa, San Cristóbal de La Habana. Cristóbal significa en griego “el que carga al niño Jesús”. Si bien no se conoce que Piñera profesara alguna religión, sin embargo por sus conocimientos filosóficos y de la tradición cultural de occidente, además de relacionarse con varios de los escritores origenista de abierto catolicismo, no sería descabellado pensar que Piñera conociera esta referencia religiosa de la ciudad.

Obras citadas

Aguirre, Mirta. “Virgilio Piñera: La isla en peso.” Gaceta del Caribe (1944). 30.

Alonso Estenoz, Alfredo. “Tántalo en Buenos Aires. Relaciones literarias y biográficas entre Borges y Piñera.” Revista Iberoamericana 75. 226 (2009). 55-70.

Anderson: Thomas F. Everything in Its Place. The Life and Works of Virgilio Piñera. Lewisburg: Bucknell UP, 2006.

---. “Piñera y la política: escritos en Revolución y Lunes.” Revista Iberoamericana 75. 226 (2009): 71-94.

Arcos, Jorge Luis. “Los poetas del grupo Orígenes: Lezama Lima, Vitier, García Marruz, Diego y otros” en Historia de la literatura cubana. Tomo II. Director Enrique Saínz. La Habana: Letras Cubanas, 2003. 378-403.

Arenas, Reinaldo. “La isla en peso con todas sus cucarachas” en Virgilio Piñera: la memoria del cuerpo. 38-41.

Arrufat, Antón. “Palabras prologales” en Virgilio Piñera. La isla en peso. 7-13.

----------. “Un poco de Piñera” en Virgilio Piñera: la memoria del cuerpo. 49-77.

Baquero, Gastón. Ensayos. Salamanca: Fundación Central Hispano, 1995.

Espinosa Domínguez, Carlos. “El poder mágico de los bifes: la estancia en Buenos Aires de Virgilio Piñera” en Virgilio Piñera: la memoria del cuerpo. 117-38.

Díaz, Duanel. “Orígenes, Piñera, La isla en peso.” Los límites del origenismo. Madrid: Editorial Colibrí, 2005.

Lezama Lima, José. El reino de la imagen. Caracas, ayacucho, 1981.

---. Fascinación de la memoria. Textos inéditos de José Lezama Lima, La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1993.

---. Paradiso. La Habana: Edición Casa de las Américas, 2000.

López Lemus, Virgilio. “Particularidades. La isla en peso” en Virgilio Piñera: la memoria del cuerpo. 141-46.

Molinero, Rita, ed. Virgilio Piñera: la memoria del cuerpo. San Juan: Editorial Plaza Mayor, 2002.

Ortiz, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Introducción de Enrico Mario Santí. Madrid: Ediciones Cátedra, 2002.

Piñera, Virgilio. “Cuba y la literatura.” Ciclón, 1956. 51-55.

---. Cuentos completos. Madrid: Alfaguara, 1999.

---. Cuentos fríos. Buenos Aires: Editorial Losada, 1956.

---. “El delirante,” “Un hombre así,” “Yo estallo,” “Un bamboleo frenético.” en Casa de las Américas 1.4, 1961. 1-5.

----. “Extrañeza de estar: poemas de Cintio Vitier.” Magazine de Hoy, 29 de julio de 1945.

---. La isla en peso. La Habana: Ediciones Unión, 1998.

---. “Paseo del caballo,” “Tesis del gabinete azul,” “Secreto del espía.” en Orígenes 2.5, 1945. 31-35.

---. Poesía y crítica. Selección y prólogo de Antón Arrufat. México D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

Rodríguez Luis, Julio. “Recuerdo de Virgilio” en Revista Hispanocubana 18, 2004. 105-16.

Rodríguez Mangual, Edna. Lydia Cabrera and the Construction of an Afro-Cuban Cultural Identity. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004.

Rojas, Rafael. “Newton huye avergonzado” en Virgilio Piñera: la memoria del cuerpo. 249-59.

Saínz, Enrique. La poesía de Virgilio Piñera: ensayo de aproximación. La Habana, Letras Cubanas, 2001.

Scholz, Lászlo. “Las representaciones de la nada” en Atípicos en la literatura latinoamericana. Ed. Noé Jitrik. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1996. 285-91.

Sorensen Goodrich, Diana. “Cuerpo y sociedad civil en Virgilio Piñera” en En torno a la obra de Virgilio Piñera. Ed. Jean-Pierre Clément y Fernando Moreno. Poitiers: Centre de Recherches Latino-Américaines de l’Université de Poitiers, 1996. 55-63.

Vitier, Cintio. “Virgilio Piñera. Poesía y prosa. La Habana, 1944.” Orígenes 5, 1945. 47-50.

---. “Carta a Virgilio Piñera” (Noviembre de 1943) en Vitral, 1997. 87-88.

Zambrano, María. “Carta a Virgilio Piñera” (5 de noviembre de 1941) en Vitral, 1997. 85.

Zizek, Slavo and Daly, Glyn. Conversations with Zizek. Cambrigde: Polity Press, 2004.