Cruising con Abilio Estévez, o la sociabilidad de los cuerpos en Los palacios distantes

En Cuba se decía el flete. Fletear es buscar compañía efímera y sexual. Es también una repetición, ya que como es sabido, y sin tener que recurrir a Lacan, cuando se da con un partenaire se busca otro, y luego otro.

Severo Sarduy, El Cristo de la rue Jacob

Los códigos institucionales no pueden validar esas relaciones de intensidades múltiples, de colores variables, de movimientos imperceptibles, de formas cambiantes. Esas relaciones que hacen cortocircuito y que introducen el amor allí donde impera la ley, la regla o la costumbre.

Michel Foucault, “La Amitié comme mode de vie”(1)

Guillermina De Ferrari, University of Wisconsin-Madison

En una entrevista engañosamente titulada “La amistad como forma de vida,” Michel Foucault sugiere que la homosexualidad puede indicar no sólo “una forma de deseo,” sino también un modelo político “deseable” (38). Podría decirse que Foucault ve en la noción de “seducirse con una mirada, agarrarse de las nalgas y correrse en menos de un cuarto de hora” – protocolo asociado con la práctica homosexual masculina del cruising – la sinécdoque promisoria de “una forma de vida capaz de producir una cultura y una ética” (39) (2). El ideal político de la intimidad fugaz radicaría en la necesidad estructural de abandonar fórmulas hechas (tales como las que ofrecen la pareja o la amistad), para vislumbrar la “formación de nuevas alianzas y la unión de fuerzas imprevistas” (38). El ligue como posibilidad de “inventar formas improbables de presencia en el mundo” (39) sería una utopía especialmente seductora a los ojos de Victorio, el desencantado protagonista de Los palacios distantes de Abilio Estévez. Para este cuarentón solitario, deseoso de incorporar un poco de belleza en la austeridad de su vida, la creación de “relaciones polimórficas, variadas y moduladas individualmente” a partir del goce, implica sobre todo la viabilidad de un ideal social. Resulta paradójico, sin embargo, que el flete ofrezca a Victorio un modelo político deseable sólo en abstracto, es decir sólo en la ausencia de sexo.

En una entrevista engañosamente titulada “La amistad como forma de vida,” Michel Foucault sugiere que la homosexualidad puede indicar no sólo “una forma de deseo,” sino también un modelo político “deseable” (38). Podría decirse que Foucault ve en la noción de “seducirse con una mirada, agarrarse de las nalgas y correrse en menos de un cuarto de hora” – protocolo asociado con la práctica homosexual masculina del cruising – la sinécdoque promisoria de “una forma de vida capaz de producir una cultura y una ética” (39) (2). El ideal político de la intimidad fugaz radicaría en la necesidad estructural de abandonar fórmulas hechas (tales como las que ofrecen la pareja o la amistad), para vislumbrar la “formación de nuevas alianzas y la unión de fuerzas imprevistas” (38). El ligue como posibilidad de “inventar formas improbables de presencia en el mundo” (39) sería una utopía especialmente seductora a los ojos de Victorio, el desencantado protagonista de Los palacios distantes de Abilio Estévez. Para este cuarentón solitario, deseoso de incorporar un poco de belleza en la austeridad de su vida, la creación de “relaciones polimórficas, variadas y moduladas individualmente” a partir del goce, implica sobre todo la viabilidad de un ideal social. Resulta paradójico, sin embargo, que el flete ofrezca a Victorio un modelo político deseable sólo en abstracto, es decir sólo en la ausencia de sexo.

La posibilidad de una utopía individual es la promesa explícita de Los palacios distantes. Con la excusa de una inminente demolición, Victorio abandona una casa decrépita que hace tiempo se ha vuelto inhospitalaria y recorre las calles de la ciudad improvisando moradas en ruinas abandonadas. En un nivel más abstracto, Victorio busca “su palacio distante,” un lugar ideal de bienestar individual prometido por el Moro, un joven aviador que Victorio admiraba durante su infancia. No cabe duda de que el “palacio” de Victorio, cuya “llave” se encuentra originalmente colgada en la pared junto a una fotografía del aviador, está relacionada con el erotismo viril de “el Moro.” Deseo y utopía se combinan en la alquimia de un deambular en el cual Victorio acepta gozoso una serie de encuentros sexuales efímeros que convierten su vagabundeo en una forma precaria y permanente de cruising. Digo precaria por permanente: Victorio vive en la calle, y su cuerpo se halla en cierta forma disponible en toda ocasión. Esa precariedad, sin embargo, es más que nada consecuencia de su visión dominante del mundo como si este fuera una guerra perpetua (Victorio solía guardar “como pisapapeles” una bala de cañon, recordatorio de una sociedad éticamente militarizada), y que se manifiesta aún en las relaciones más íntimas. De hecho, ninguno de los amantes de Victorio es capaz de darle satisfacción erótica sin causarle daño. Victorio, que huye igualmente de la soledad y del miedo, encuentra finalmente su “palacio distante” al ser acogido, en las ruinas de un teatro, por un anciano payaso llamado Don Fuco junto a una ingenua jinetera con seudónimo de actriz: Salma. Así, la utopía privada de Victorio se realiza no ya en el cruising sino en la sociabilidad pura.

En “Sociabilidad y cruising,” Leo Bersani (basándose en Georg Simmel, en Foucault, e incluso en Freud) define la sociabilidad como una asociación voluntaria motivada por la satisfacción de resolver la soledad del individuo en la unión con otros. Una relación curiosamente similar a la del cruising (descrito por Bersani como “sociabilidad sexual”) pero que, a diferencia de éste, se encuentra “incontaminada por el deseo” (9). Dejando provisionalmente a un lado la intimidad de los cuerpos que distingue al cruising de la sociabilidad, Bersani comenta tres elementos estructurales comunes a ambas formas de relación: la libertad de la sumisión, la necesidad de supeditar el contenido a la forma y, la más importante, la disolución del yo en una totalidad (11). Gracias a su similitud con la sociabilidad, Bersani propone ver el cruising como un modelo político alternativo, ya que un contacto íntimo “libre de identidad” alberga la capacidad de convertir las relaciones en un contrato social libre del peso del poder. Lo que es aún más importante; para Bersani, al promover la disolución del yo, tanto el cruising como la sociabilidad exigen crear una ética nueva, una ética ecológica – sugiere Bersani –, puesto que ambas refieren a un sujeto dispuesto a disolverse en las estructuras sociales para “vivir en el mundo de una forma menos invasora” (22).

Adaptando las nociones de Bersani sobre el cruising y la sociabilidad al contexto cubano post-soviético, exploraré cómo los personajes de la novela Los palacios distantes participan en la búsqueda de una sociedad ideal individual “libre del peso del poder.” Revirtiendo parcialmente las ideas de Bersani, propongo que en el contexto cubano la sociabilidad es más efectiva que el flete. El hecho de que las relaciones sociales en la novela se perfeccionen sólo en la medida en que se desexualizan, resulta estructuralmente necesario en un habitus nacionalista homófobo. (3) Al alejarse de una ética masculina revolucionaria basada en la fraternidad y el honor, la novela de Abilio Estévez propone la búsqueda de formas de pertenencia social no-ideologizadas. En otras palabras, la amistad en Los palacios distantes busca distanciarse de lo que podríamos llamar, parafraseando a Abel Sierra Madero, “la relación social entendida como guerra permanente” para favorecer la creación de una ética ecológica. Con la fabricación de valores y combinaciones sociales no legitimados, ni dentro de, ni en oposición a la ética tradicional, Abilio Estévez se opone a la moral burguesa que, según asevera Guillermo Cabrera Infante, informa la cultura de género de la Revolución cubana. (4)

I. El juego y el ego

Los grupos sociales de las novelas de Abilio Estévez suelen centrarse en la familia o el barrio. Por tratarse, o bien de lazos sanguíneos, o de una contigüidad relativamente aleatoria, la cohesión del grupo en estos casos es previa y externa a la voluntad de sus miembros. En la primera y tercera novelas de Estévez, los individuos tienen valor, ya sea por el espacio que sus excentricidades respectivas ocupan en el grupo (Tuyo es el reino) o por la paciencia compartida frente a la incertidumbre y la espera (El navegante dormido). La celebración de la diferencia y de la solidaridad, valores presentes en ambas novelas, alcanzan una elaboración sociológica más compleja en Los palacios distantes. Mientras que el barrio y la familia no son para Victorio sino espacios de intolerancia y vigilancia para Victorio, el hogar constituye poco más que una triste imposibilidad histórica para la jinetera Salma.(5) Al enfocarse en la amistad entre estos personajes y su anfitrión Don Fuco, Los palacios elabora en mayor detalle las relaciones voluntarias y los posibles “cortocircuitos” y utopías sociales que se pueden crear a partir de ellas.(6) No obstante, hay que reconocer que la improbable asociación de un anciano payaso, un homosexual culto de mediana edad y una jinetera ignorante resulta “ideal” en la medida en que está vaciada de contenido. Podría incluso decirse que se trata de una anti-amistad, ya que la relación entre ellos no se basa en la posibilidad perpetua del sacrificio por el otro – un elemento definitorio de la amistad en su formulación abstracta – sino en la forma lúdica de la felicidad como un valor ético compartido. Al tematizar el equivalente social de cruising, visto por Foucault como “una unión de fuerzas imprevistas” (38), Los palacios propicia la fabricación de una ética y una cultura a partir de la sociabilidad.

Victorio sino espacios de intolerancia y vigilancia para Victorio, el hogar constituye poco más que una triste imposibilidad histórica para la jinetera Salma.(5) Al enfocarse en la amistad entre estos personajes y su anfitrión Don Fuco, Los palacios elabora en mayor detalle las relaciones voluntarias y los posibles “cortocircuitos” y utopías sociales que se pueden crear a partir de ellas.(6) No obstante, hay que reconocer que la improbable asociación de un anciano payaso, un homosexual culto de mediana edad y una jinetera ignorante resulta “ideal” en la medida en que está vaciada de contenido. Podría incluso decirse que se trata de una anti-amistad, ya que la relación entre ellos no se basa en la posibilidad perpetua del sacrificio por el otro – un elemento definitorio de la amistad en su formulación abstracta – sino en la forma lúdica de la felicidad como un valor ético compartido. Al tematizar el equivalente social de cruising, visto por Foucault como “una unión de fuerzas imprevistas” (38), Los palacios propicia la fabricación de una ética y una cultura a partir de la sociabilidad.

La novela no deja lugar a duda: Victorio encuentra su “palacio distante” en las ruinas de “El Pequeño Liceo de La Habana.” Territorio del payaso Don Fuco y almacén de tesoros inimaginables, el teatro ofrece a Victorio un espacio de tregua al espíritu y de inesperada alegría a partir de la compañía y de la imaginación. En el teatro, el juego es fuente de constante y cambiante felicidad. Don Fuco, mágico anfitrión, ofrece a Victorio la posibilidad de disfrutar de placeres inaccesibles a partir de la representación, o más exactamente de la fantasía: imaginar, por ejemplo, que bebe un refrescante jugo de naranja en vez de agua en un vaso de cristal de murano (esta pequeña ilusión no es exactamente una simulación sarduyana, sino que debe ser entendida más bien como la imposición de la forma sobre el contenido: el agua sabe a jugo de naranja porque el vaso de Murano, “ornado y elegante,” encubre el insípido contenido con su sofisticada forma, 104). A su vez, las conversaciones, fundamentalmente compuestas de anécdotas y secretos curiosos de la bohemia habanera de principios del siglo XX, sigue un ritmo placentero, evitando temas personales o incómodos (con una significativa excepción que comentaré más adelante) y sin otro objetivo aparente que la conversación en sí misma.

Es importante que a la asociación de Victorio y Don Fuco se sume Salma en la tercera parte de la novela. Con ella se completa el “improbable” grupo social (dándose por sentado que una amistad entre tres ofrece un modelo más completo y complejo de “sociedad”). El efecto que tiene en Victorio la inclusión de Salma es maravilloso:

La presencia de Salma en las ruinas del teatro es otra bendición para Victorio. Como una niña, ella está siempre alegre y dispuesta a cualquier juego. Victorio suele repetir Juro por mi madre que la felicidad existe, con esa ingenuidad que el tiempo y las desventuras no logran doblegar. Para Salma se trata de algo más simple: ella goza, y el resto, razones, explicaciones, relaciones, implicaciones, interrogaciones, carece de sentido. (152)

Por su jovialidad, por su renuncia a todo cuestionamiento, Salma resulta la compañera ideal, compensando la solemnidad y la desesperanza de Victorio. El relato subraya, sobre todo, su infalible buena disposición; no es Salma en sí misma la que proporciona a Victorio una felicidad ideal, sino su entrega absoluta al juego, su aceptación de ser parte armónica de un todo que los envuelve a ambos, sumergiéndolos en el placer absoluto de la compañía. En el teatro, el juego es la ley. Con la ayuda de Salma, los dos hombres improvisan números y shows. Don Fuco imita, se mimetiza, ironiza. Manejan marionetas, representan papeles, imitan personajes (153), se turnan en aplaudirse unos a otros. Victorio, feliz, “se olvida de sí mismo” (103).

El “palacio distante” de Victorio no existe, ni en el amor, ni en el placer sexual, ni en las revoluciones políticas, ni la creación artística per se, sino en el puro placer de la pertenencia. Podría decirse que la experiencia de los personajes en las ruinas del teatro refleja la idea de que la sociabilidad es una abstracción perfecta de las formas de interacción sociológica (135). En su ensayo titulado precisamente “Sociabilidad,” Georg Simmel declara que “[m]ás allá de de su contenido especial,” toda asociación está acompañada “de un sentimiento y una satisfacción en el puro hecho de que uno se asocia con otros y de que la soledad del individuo se resuelve dentro de la unidad: la unión con los otros.” Libre de contenido, la relación social es relegada a la forma pura, cercana por tanto al arte y al juego. En este sentido, la sociabilidad es lo opuesto de una relación, pues la forma de la interacción es su contenido.

Simmel explica las varias formas en que se manifiesta la “forma lúdica de la asociación.” Es visible, por ejemplo, en la manera en que la conversación debe asegurar su propia continuidad, evitando conflictos o confesiones que impondrían un contenido a la forma afable e ingeniosa de la conversación como juego. También es visible en la manera en que los grupos de personas se desarman y rearman espontáneamente en una fiesta siguiendo impulsos y oportunidades, marcando un ritmo que Simmel sugerentemente ha llamado la “libertad de la sumisión” (138). (7) Para Simmel, el ejemplo ideal de cómo se da el juego de la sociabilidad es en la coquetería, donde el compromiso erótico se sostiene sólo en la medida en que no se realiza. La coquetería es un juego que oscila entre un vislumbrado sí y un sugerido no, sin otra regla que la de evitar su propia definición (135). Por su forma lúdica, es decir, por su separación formal de todo contenido “real”, el flirteo es ilustrativo de las dinámicas de la sociabilidad. Simmel se detiene en un detalle particularmente revelador y que podríamos llamar la sociología del décolletage. Observa Simmel que una mujer puede llevar un escote pronunciado en una fiesta sin intención de comprometerse sexualmente, aunque no cuenta con esa misma libertad en una velada a solas con uno o dos hombres. Esto es posible porque en la reunión social, una mujer no es exactamente ella misma. Simmel concluye a partir de este ejemplo, que se da un espacio particular de libertad en la sociabilidad que deriva de la condición de “perderse” – de disolver el yo – en el juego social dentro del cual el individuo es un mero elemento (131). En otras palabras, en una reunión social cada persona reduce su presencia social, supeditando su yo a un todo que determina (y suaviza) el significado de las acciones individuales. Motivada sólo por el deseo de participar en una unión con los otros como meta en sí misma, la sociabilidad es pura forma en la medida en que los rasgos extremos de la personalidad deben moderarse, los intereses y los objetivos deben desaparecer, y el yo reducirse a la parte de un todo.

La sociabilidad es una forma ideal de asociación. Como la amistad, ayuda a proteger al individuo de los problemas de la vida, pero lo hace de manera abstracta. A diferencia de la amistad, en la que el amigo puede verse en la necesidad de cumplir su promesa implícita de darlo todo por el otro, la vida se aligera porque no está basada en el sacrificio individual, sino en “consumirse en un juego artístico, en la sublimación y la dilución. En el placer de la compañía, la realidad con todas sus facetas es percibida sólo desde la distancia” (140). En marcado contraste con la amistad tradicional, el mecanismo de subsistencia de la sociabilidad no reside en las pruebas de lealtad, sino en la felicidad colectiva: la felicidad del individuo depende directamente de la alegría de los demás. Puede decirse que la sociabilidad como ideal de relación subraya implícitamente la necesidad de un altruismo moderado y abstracto como requisito básico del bienestar propio (132). La ética imperativa de la sociabilidad es la integración, dice Simmel, pero se trata por definición de una integración benigna, automotivada, que ofrece placer y aligera el peso de la vida real. Por su estructura intrínsecamente solidaria, Simmel entiende la sociabilidad como una abstracción utópica, y aclara incluso que “una democracia de iguales libre de hostilidad es por fuerza un mundo artificial” (132, subrayado en el original).

La felicidad colectiva como objetivo individual, la separación formal de la realidad y la integración como ética son los valores que sostienen el grupo social integrado por Salma, Victorio y Don Fuco. La profesión de Don Fuco es llevar alegría a donde hay tristeza: al cementerio, a los velatorios, pero también a las calles de la ciudad. Su conducta refleja en el plano simbólico la vocación de su amiga Chaca, una anciana que prepara dulces para regalar a los transeúntes. La filosofía de estos personajes es que mientras más se entrega uno a la felicidad de los demás, más feliz se siente cada uno. Parte esencial del milagro del teatro es, justamente, la entrega individual a la felicidad colectiva. Aun antes que el teatro, sin embargo, Salma disfruta de dar placer sexual a los demás por su propio gusto, es decir desinteresadamente, aunque luego el jineterismo termina por pervertir su altruismo. Victorio, a su vez, disfruta de inesperados actos de generosidad que le solían dar una imprescindible cuota de felicidad en las calles de La Habana: una mujer le deja comida disimuladamente y él “olvida” un papel diciendo gracias, el anciano chino que le brinda el placer de la conversación, la joven que “se olvida” sistemáticamente de cobrarle una pizza. Aunque estos encuentros satisfacen ciertas necesidades básicas, lo hacen como si no estuvieran haciéndolo; muestran más bien una deferencia poética por las formas de la sociabilidad.

Al instalarse en el teatro, Salma declara “Nunca pensé que pudiera alejarme de La Habana sin alejarme de La Habana” (151). El teatro es el espacio propio del arte y del juego y, por tanto, las realidades que se fabrican dentro de él están contractualmente separadas de la realidad externa. Por eso, tal vez, “en las ruinas del Pequeño Liceo de La Habana el miedo carece de sentido” (180). El privilegio propio del teatro es la despersonalización a través del propio acto de la personificación.  Los actores necesitan reducir su yo para asumir su papel dentro de una obra, reemplazando palabras, emociones, vestuario y nombres propios por los de seres imaginados. En un actor, el abandono de la identidad propia es con frecuencia anunciado desde el seudónimo: Salma se llama en realidad Isabel, y Don Fuco declara enigmáticamente “no me llamo Don Fuco, pero Don Fuco es como me llamo” (99). A su vez Victorio, con frecuencia mal llamado Triunfo por Salma, tiene una relación compleja con un nombre que no lo representa. Para los actores en escena, la experimentación con la identidad prima sobre la realidad de la genealogía.

Los actores necesitan reducir su yo para asumir su papel dentro de una obra, reemplazando palabras, emociones, vestuario y nombres propios por los de seres imaginados. En un actor, el abandono de la identidad propia es con frecuencia anunciado desde el seudónimo: Salma se llama en realidad Isabel, y Don Fuco declara enigmáticamente “no me llamo Don Fuco, pero Don Fuco es como me llamo” (99). A su vez Victorio, con frecuencia mal llamado Triunfo por Salma, tiene una relación compleja con un nombre que no lo representa. Para los actores en escena, la experimentación con la identidad prima sobre la realidad de la genealogía.

Curiosamente, el abandono temporal de la identidad también es un requisito para la audiencia. El que compra una entrada para el teatro, como el que el que asiste a una fiesta, busca “encontrar placer al olvidarse del propio yo, dejándose reducir a un ritmo impersonal” (Bersani, 11). Por eso, el auto-olvido es la sensación que embarga a Victorio una de las primeras veces que ve al payaso por la calle. Victorio se sumerge en el placer de ver el espectáculo desde la audiencia, de quedarse inmóvil y compartir la fascinación con desconocidos (59). Asimismo, el grupo social que habita en el Pequeño Liceo de La Habana acepta los papeles de actores, de audiencia y de comensales alternativamente, participando gustosos en un juego cambiante y perpetuo. Los tres “insiliados” disuelven su yo en la “forma lúdica de la asociación.” (Simboliza este proceso el vaso de cristal de murano lleno de agua: al sentir “la frescura y la dulzura” del “gustoso, espeso y delicado” líquido, Victorio “Se olvida de sí mismo. La gran realidad, o mejor, la gran verdad es el jugo de naranja,” 104).

La voluntaria reducción del yo en la sociabilidad, lo que Bersani llama “auto-sustracción” o “auto-disminución,” es menos una utopía que una ética personal. Aunque la auto-sustracción de cada personaje culmina en el teatro, eso estaba ya presente en las vidas de Salma y de Victorio antes de su encuentro con Don Fuco. De hecho podría decirse que cada uno llega al teatro como resultado de la larga búsqueda de un ideal. Desde siempre, Salma se entrega a actuar a conciencia los papeles que le corresponden en la vida. Con su madre, juega el juego de inventar un presente para su hermano diferente del de la cárcel, y un pasado para el padre que no consista en el abandono. No es que le mienta a su madre: Salma actúa un guión que ambas comparten. Como jinetera, Salma juega un papel similar. En compañía de extranjeros, ella ríe y asiente en los momentos que parecen oportunos, jugando a participar en una conversación cuyo idioma no entiende, pero que en el fondo sí entiende (177). A fin de cuentas, a Salma le toca mantener viva la conversación sin detenerse en el contenido, mostrándose amable y evitando revelar sus emociones reales (ver Simmel, 135). En otras palabras, debe remitirse al juego de la coquetería en que se basa en gran medida el jineterismo (podría aventurar, precisamente, que la sociabilidad es lo que distingue al jineterismo de la prostitución tradicional). En el jineterismo, como en la coquetería, “se deja atrás la realidad del deseo erótico,” y como en la coquetería (en abierto contraste con la prostitución tradicional), la posibilidad de decir que no a la relación sexual no se encuentra completamente suspendida.(8)

Según Simmel, “[a]sí como la sociabilidad recrea los ritmos de la sociedad, la coquetería representa los protocolos del erotismo” (135). El jineterismo también reproduce la forma del erotismo como una abstracción ideal, pero corrompida por un interés financiero el cual, no obstante, debe ser disimulado. Lo mismo le ocurre a Salma en ese otro “teatro” social: la “fiesta vigilada” (literalmente) de “El Sweet Feeling Café.” Al entrar en el extravagante night club, Salma se deja envolver por el lujo (un lujo discutible y falso, diría Victorio) que domina el lugar. Acepta el reto de la frivolidad, se olvida de las miserias cotidianas, se olvida de la vida. Salma acepta gustosamente ser una pieza en una máquina de alegría.

Como jinetera, como hija y como amiga, Salma se realiza en performances múltiples de disolución del yo. Parte del performance de invisibilidad de Salma consiste en representar el papel de una mujer mundana, glamorosa hasta el ridículo, y, sobre todo, en fingir que es más tonta e inculta de lo que en realidad es: “y es que yo intuía, creía saber, que a la estupidez de los hombres sólo llegaba a gustarle la estupidez de las mujeres, que el macho, idiota al fin, no soporta a las hembras más inteligentes que él” (174). Enseñanza que Salma aprende de “Marilyn Monroe, la-mujer-más-mujer-de-todas-las-mujeres.” (A propósito, cabe notar aquí que resultan curiosas las frecuentes refencias a escencias o modelos de perfección en la novela, por ejemplo, la-mujer-más-mujer-del-mundo). Me atrevería a sugerir que, siguiendo las reglas de la sociabilidad, estas descripciones se refieren a incorporaciones perfectas de papeles sociales abstractos. Los papeles sociales relegados a la pura forma, vacíos de contenido y por tanto muestran escasa diferencia entre los individuos que los representan: Así, Don Fuco es el payaso más payaso que se haya visto jamás, por ejemplo.

Foucault fantasea sobre una sociología de la homosexualidad cuando se pregunta “¿Qué es estar entre hombres “al desnudo,” fuera de relaciones institucionales, de familia, de profesión o de camaredería obligada?” (“Amitié,” 38). A su modo, la frecuente desnudez de Salma ensaya la desinstitucionalización de las relaciones sociales en Los palacios, incluso al punto de deserotizarlas. En sus interacciones con Victorio, Salma a menudo se encuentra desnuda. Esto es así prácticamente desde el primer encuentro, cuando se conocen bajo la lluvia y se quitan la ropa mojada al llegar a la casa de la joven. En todo momento, Salma le ofrece a Victorio una desnudez fundamentalmente estética, pero que es también una forma de abrirle su cuerpo, de entregarse a una continuidad con él.(9) El sexo es imposible entre los dos, ya que Victorio ni tiene plata ni le gustan las mujeres, como percibe inmediatamente Salma. Entre la reducción del yo a su estado “puro” (sin vestuario ni artificios, Salma representa la persona que no está actuando ningún papel), y la trascendencia del yo que se da paradójicamente en la desnudez, se establece la ética “ecológica” de la relación que los unirá el resto de la novela. Cuando Salma da a Victorio un casto y leve beso en los labios, sella una entrega sin violencia, casi sin identidad (acaban de conocerse) y, de hecho, sin intimidad. Al igual que en el coqueteo, su interacción celebra la apariencia de sexualidad precisamente en su imposibilidad. En homenaje a esa comunión con Salma que se acaba de iniciar, Victorio responde vaciando de afecto su voz para evitar el melodrama (es decir, para evitar que el contenido se imponga a la afabilidad de la conversación), y promete volver. (60)

Asimismo, la auto-sustracción define el carácter del deambular de Victorio aún en la primera parte de la novela. Cuando abandona su casa y “toma residencia” en las calles de la ciudad de La Habana, busca “mimetizarse.” Se instala en la ciudad apelando a ciertas estrategias de supervivencia, asumiendo el aspecto o la apariencia de prácticas de vida. Victorio busca desaparecer en una rutina, volverse invisible: “Daría lo que no tiene por un filtro que lo volviera traslúcido y le permitiera andar sin miedo por la ciudad.” Como los filtros no existen, “Victorio trata de pasar inadvertido, que es lo más cerca que puede encontrarse de la invisibilidad” (63). Evitando hablar y mirar a las personas a la cara, Victorio asume la normalidad como un performance. Se convierte en la persona que no es: “la persona que no tiene nada que temer,” leyendo libros en parques, acercándose con naturalidad a policías para hacer una pregunta cualquiera (una pregunta cuya respuesta no importa, sólo importa por la forma “natural” en que es formulada). Victorio simula ser parte integrada de un todo, una persona acoplada al ritmo de la ciudad. Para desaparecer, Victorio juega el juego social de la pertenencia (64).

Si, como sugiere Bersani, “el placer de la sociabilidad es el placer de existir, de existir concretamente al nivel abstracto del ser puro” (11), me gustaría proponer que la integración no es para Victorio una mera estrategia de subsistencia, sino que revela, a un nivel filosófico, su noción de felicidad. Para Victorio, el recuerdo mítico y privilegiado de la infancia es el de la transubstanciación de Victorio-niño en la playa, con los pies en el agua. Su percepción de armonía con el paisaje es tal que “[s]iente que la brisa lo traspasa, es decir, que su cuerpo no es su cuerpo, sino algo que se incorpora a la brisa, que se hace brisa. Descubrir la relación que se establece entre el cielo, el mar, la brisa y él” (41). Sólo en la disolución de su yo en las formas del universo es que Victorio se siente amado, único y completo. La felicidad para Victorio es perder la conciencia de sí, ser parte armónica de un todo armónico (42). En el teatro, esta sensación la recrea más vividamente la música: “la música verdadera provoca invisibilidad. El oyente se fuga y reaparece en otro lugar [Victorio siente] gozo, deleite, satisfacción, complacencia, delicia, bienestar, fruición, placer” (259).(10) La noción de felicidad de Victorio responde a un principio tan estético como ético. No consiste exactamente en dar alegría a los demás, sino en ocupar el menor espacio posible y fundirse plácidamente en un todo.

Por su propia definición, la utopía lúdica del teatro exige la reducción voluntaria del yo. Por eso, el ingreso de Victorio y de Salma en el teatro requiere una iniciación, un ritual de auto-sustracción: dormir un largo sueño sin sueños para Victorio, olvidándose de sí mismo (94-95), mientras que Salma se limpia por fuera y por dentro: “Lo primero que hace” Salma al instalarse en el teatro es “sentarse en el inodoro, dejar que los intestinos se desocupen con holgura, de modo que se acerca bastante al éxtasis religioso. Lo segundo es darse una ducha,” un ritual de limpieza corporal que le da “un enorme placer.” (151, el subrayado es mío). Luego se confiesa cada uno, descargando sus tristes historias en dos monólogos paralelos que apenas se parecen a la conversación, sino que cumplen más bien una función de “vaciamiento,” un ritual de limpieza espiritual (155). Podría entenderse esta confesión como parte de un proceso que consiste en de dejar a un lado la realidad personal favoreciendo una sociabilidad no contaminada por la realidad individual de cada persona:

Si entendemos que una persona entra en la sociabilidad simplemente como “seres humanos”, es decir como lo que son pero sin el peso, las ansiedades, las desigualdades con las que la vida real arruina su prístina imagen, es porque la vida moderna padece un exceso de contenido objetivo y de exigencias de tipo material. (Simmel, 132)

Este ritual permite a los personajes dejar atrás una historia personal de violencia y de desilusión para poder así habitar,  libres del propio pasado, la posibilidad de inventarse una realidad otra, mayor que la realidad concreta de cada uno. Vista en este contexto, la intimidad de las confesiones de Victorio y Salma no arruinan la conversación al imponerle un contenido, sino que se parece más que nada a un deshacerse o desnudarse de la realidad de la vida. Por eso, sin duda, los monólogos quedan “en la entrada” de su convivencia en el teatro. Cada uno evitará a partir de este momento que las historias personales invadan la interacción entre ellos. Aunque los personajes hacen cortas excursiones a fin de corroborar o completar su felicidad presente, la asociación entre los tres subsiste en la medida en que las tragedias personales se mantienen al margen. Es, precisamente, con la intrusión material del pasado de Salma en el teatro (cuando el Negro Piedad irrumpe por la tumba de Giselle) que muere la magia de la sociabilidad: Don Fuco en tutú es herido mortalmente por el chulo de Salma, volviéndose superfluo el disfraz ante la inevitabilidad de la muerte, después de lo cual se desintegra el grupo en la ciudad, literalmente, al saltar desde una azotea.

libres del propio pasado, la posibilidad de inventarse una realidad otra, mayor que la realidad concreta de cada uno. Vista en este contexto, la intimidad de las confesiones de Victorio y Salma no arruinan la conversación al imponerle un contenido, sino que se parece más que nada a un deshacerse o desnudarse de la realidad de la vida. Por eso, sin duda, los monólogos quedan “en la entrada” de su convivencia en el teatro. Cada uno evitará a partir de este momento que las historias personales invadan la interacción entre ellos. Aunque los personajes hacen cortas excursiones a fin de corroborar o completar su felicidad presente, la asociación entre los tres subsiste en la medida en que las tragedias personales se mantienen al margen. Es, precisamente, con la intrusión material del pasado de Salma en el teatro (cuando el Negro Piedad irrumpe por la tumba de Giselle) que muere la magia de la sociabilidad: Don Fuco en tutú es herido mortalmente por el chulo de Salma, volviéndose superfluo el disfraz ante la inevitabilidad de la muerte, después de lo cual se desintegra el grupo en la ciudad, literalmente, al saltar desde una azotea.

Para apreciar la profundidad ética que tiene la relación entre el auto-olvido y el placer en la novela es preciso abordar lo que Bersani llama el ascetismo de la sociabilidad. Según Bersani, el placer de la compañía se da sólo en tanto se trata de “un placer intransitivo inherente a cierto modo de existencia propio de un sujeto auto-reducido. El deseo de ser menos – una disposición ascética – nos introduce (o reintroduce) en el placer de ser parte de un ritmo mayor y externo a uno mismo” (11). La sociabilidad es una instancia de askesis puesto que el sujeto – un “sujeto parcialmente desmantelado” (11) – deja de lado sus obsesiones e intereses para poder disfrutar de un nuevo tipo de presencia en el mundo, de “un nuevo tipo de placer” relacionado con la ligereza y la alegría de ser parte desinteresada de un todo. En la asociación voluntaria y lúdica con los demás, la reducción del yo es una práctica ascética no-masoquista, es un placer “que no está en absoluto emparentada con la pulsión de muerte” (21). Bersani ve el ascetismo de la sociabilidad como una ‘tecnología del yo,’ es decir, la manera en que “un individuo actúa sobre sí mismo” (Foucault, “Tecnologías,” 49) para gozar del placer de participar armónicamente en un todo donde la felicidad general genera, por necesidad, la felicidad de cada uno.

La novela elabora, tal como sugiere Foucault, la noción de placer como un ideal político. En un debate entre Victorio y Don Fuco sobre la importancia del olvido estratégico y el imperativo de recordar horrores históricos (es decir, la responsabilidad de evitar su repetición), Don Fuco habla del valor cívico del placer en la sociedad:

Sí, Victorio, escucha usted bien ese gloriosos vocablos, pla-cer (acentúa la palabra, la pronuncia con toda la boca y la lengua, como si la paladeara), a un hombre satisfecho, gozoso, sin miedo, nunca se le ocurriría encerrar a otro, ni robar a otro, ni matar a otro. . . . las razones de esclavitudes, tiranías, holocaustos, asesinatos, represiones, guerras deben buscarse en la carencia de felicidad, el hombre que busca fascinado el poder, . . . ese hombre es un desdichado y lo que es peor, esclavo, y hasta un pobre diablo, ¡si no jodiera tanto a los demás! (131-32)

Don Fuco alude aquí al epicureismo que, según Emilio Ichikawa, constituye una de las “fugas individuales de la dominación del ideal político” (67). Concretamente, el placer del que habla Don Fuco, la frivolidad inofensiva, el placer de la buena mesa y de la buena compañía, el espacio del juego, tienen una dimensión política específica en el contexto cubano en la medida en que estos valores superficiales y burgueses resultan profundamente contrarios a la austeridad revolucionaria. Son estos excesos inofensivos de la vida humana los que nos mantienen dentro de ese margen de humanidad donde la supervivencia no es cuestionada ni cuestionable. La traumática pérdida de un excedente de belleza o virtud propias de la vida humana en pos de una subsistencia inadecuada es la materia de la que está hecha la experiencia la Cuba de hoy.(11) Por eso, tal vez, Don Fuco reclama cierto margen de exceso por encima de la mera subsistencia, entendiendo que al crear frivolidad el ser humano fabrica un motivo y un espacio propicio para la tolerancia. Para el viejo mago, el placer favorece la autoregulación, ya que tanto la satisfacción del goce como el temor a perderlo desaconsejan caer en obsesiones individuales y en los abusos que éstas generan. Para Don Fuco, la felicidad colectiva en el presente es profundamente democrática, ya que cada uno se autoregula en pos del bien común.

Es en el placer ascético de la autosustracción o autorenuncia que la sociabilidad puede resultar moralmente superior a la amistad. Según los sociólogos contemporáneos, la amistad se trata de “una relación voluntaria y predominantemente expresiva” – es decir no-instrumental. Se trata de un lazo personal (no público), voluntario e informal (no inserto en una estructura institucional determinada), establecido entre iguales, de carácter recíproco y basado en ideales como la lealtad y la solidaridad, valores que definen la amistad como tal. Una de las características más importantes de la amistad es la posiblidad latente y perpetua del sacrificio por el otro. Frecuentemente, las definiciones modernas de amistad se basan en la de Aristóteles, quien declaró que

la solidaridad de los amigos, basada sólo en un compromiso personal mutuo y voluntario, debe estar libre de preocupaciones instrumentales o egoístas. Cada uno da al otro lo que éste necesita, sin pensar en costo o recompensa, simplemente por el hecho de la amistad. Desde esta perspectiva, la amistad puede ser reconocida como un lazo de enorme significación moral, como una de las expresiones más elevadas del compromiso voluntario altruista que puede haber entre dos personas (citado en Allan, 13).

Basándome en la capacidad de sacrificio personal que define la amistad en su instancia teórica, argüí en otra parte que la amistad masculina tal como aparece en varias de las novelas cubanas post-soviéticas (tales como las de Jesús Días y Leonardo Padura) puede ser leída como una trampa ideológica. Me refería a que la amistad entre hombres, entendida como una fraternidad basada en la noción de lealtad absoluta, comparte la forma del contrato social revolucionario, el cual absorbe la relación privada de la amistad con la que se encuentra mimetizada. En su dependencia de valores morales tales como la abnegación, la confianza extrema y la lealtad absoluta (valores que definen también el contrato social revolucionario), la amistad es cooptada por la ideología oficial, volviendo la relación privada una estructura social incompatible con su propio potencial político.(12)

En Los palacios distantes la amistad se da en una forma marcadamente más amable que lo que sugiere la definición tradicional. Al definir la amistad como “la suma de todas las cosas con las cuales dos personas pueden darse placer la una a la otra,” Foucault se aleja de la noción tradicional de amistad (la amistad como alianza) para subrayar más bien aquello que la amistad comparte con la sociabilidad (“Amitié,” 38). Por su propia naturaleza inmanente, la sociabilidad ofrece una instancia concreta de ‘altruismo recíproco,’ una forma de compromiso social racional según la cual el interés propio (la búsqueda del placer propio) ayuda a garantizar el bien colectivo. La sociabilidad ofrece una elipsis a la trampa de la amistad así descrita, y por lo tanto una alternativa productiva de ideal político. Aunque en la sociabilidad se subraya la necesidad del autosacrificio, es un sacrificio moderado, regulado por uno mismo en pos de una felicidad colectiva que sólo es posible como resultado de la suma de las felicidades individuales. De allí que, lo que por fin demuestra la sociedad ideal que habita el teatro en la novela de Estévez es que el valor ético del sacrificio cívico puede ser inferior al valor cívico del placer. Podríamos revisar tal vez las palabras de Bersani cuando define la sociabilidad como una forma de intimidad no contaminada por el deseo – el deseo, podríamos agregar, de poseer al otro, de ser dueño de su destino, de apropiarse de sus convicciones y de alejarlo de sus posibilidades de felicidad. Mirada desde esta perspectiva, la amistad puede resultar moralmente inferior a la sociabilidad.(13)

II. La sociabilidad de los cuerpos

El sexo en Los palacios distantes se da con un grado mínimo de intimidad e interacción con el otro. El voyeurismo se ofrece generosamente a Victorio a través de las ventanas de la ciudad (79) y la masturbación ofrece fantasías de ternura que Victorio no ha experimentado en sus contactos sexuales reales (78). El performance despiadadamente perfecto del Negro Piedad con Salma tiene lugar entre crueldad gratuita y chantajes financieros (193-94). Ya sea por deseo o por necesidad, tanto el homosexual como la jinetera caen una y otra vez en acoplamientos sexuales fugaces y anónimos: la intimidad en la novela es por definición el breve encuentro de dos cuerpos desconocidos. No obstante, al contrario que Salma, que encuentra en la promiscuidad una felicidad emparentada con el altruismo, el sexo impersonal es la única forma de intimidad que Victorio conoce.

Bersani se basa (ambiguamente) en Freud al decir que “El homosexual tal como lo define el psicoanálisis . . . deambula por el mundo – “cruises the world” improvisa Bersani – en busca de los objetos que le devolverán una imagen de sí mismo como un sujeto amado y cuidado (15-16). En su apropiación de Freud, Bersani sugiere ver el flete no sólo como una estrategia de salvación edípica, sino también como una práctica sexual y social con un ambicioso potencial político. A la pregunta de Foucault “¿Qué tipo de relaciones pueden establecerse, inventarse, multiplicarse y modularse desde la homosexualidad?” (“Amitié,” 38), Bersani responde enfáticamente con la idea de una relación definida por la ausencia de intimidad como la manera de modular formas sociales impensadas, de inventar relaciones éticas innovadoras a partir de la homosexualidad. Concretamente, Bersani evita expresamente ver el ligue casual como una forma de “expansión,” y por lo tanto de reivindicación, de la moralidad tradicional:

¿El cruising nos hace sentir más valorados que una pareja heterosexual monógama – en cuyo caso, cruising sería menos interesante que el matrimonio – o nos permite más bien entrever la posibilidad de echar por la borda la noción misma de valor ético, y de construir sujetos fuera de las categorías morales establecidas? En otras palabras, no se trata de demostrar que ciertas prácticas aberrantes tienen lugar dentro de los parámetros de la ética tradicional, sino más bien de elaborar la manera en que tales prácticas pueden exigir la elaboración de un vocabulario ético diferente. (20-21)

Aunque suele tener lugar en cierto tipo de ambiente y con determinados protagonistas, la práctica del cruising se define sobre todo por la adhesión a ciertos códigos de comunicación y de conducta. Las relaciones, breves y anónimas, se definen a partir de la relativa transparencia de las intenciones frente al desinterés por la identidad del otro. Para Bersani, la novedad moral del cruising depende directamente de ser una forma de “sociabilidad sexual,” es decir “un entrenamiento en intimidad impersonal” (21). Por ello, el peligro mayor del cruising, advierte Bersani, no es la promiscuidad, sino la posibilidad de que la conexión casual “degenere” en una relación (18). Para el crítico queer, el baño turco es el lugar donde se perfecciona la práctica sexual anónima. Los cuerpos envueltos en una toalla se presentan relativamente “desnudos” de identidad social. Como en el baño turco, y particularmente en el baño turco, el ideal ético de cruising reside en la posibilidad teórica de establecer una relación libre del peso del poder. Si el contrato del sexo anónimo depende de la otredad, ésta debe mantenerse en un plano socialmente intocable. En la celebración de la diferencia insalvable reside el poder utópico del cruising. Al menos en teoría.(14)

partir de la relativa transparencia de las intenciones frente al desinterés por la identidad del otro. Para Bersani, la novedad moral del cruising depende directamente de ser una forma de “sociabilidad sexual,” es decir “un entrenamiento en intimidad impersonal” (21). Por ello, el peligro mayor del cruising, advierte Bersani, no es la promiscuidad, sino la posibilidad de que la conexión casual “degenere” en una relación (18). Para el crítico queer, el baño turco es el lugar donde se perfecciona la práctica sexual anónima. Los cuerpos envueltos en una toalla se presentan relativamente “desnudos” de identidad social. Como en el baño turco, y particularmente en el baño turco, el ideal ético de cruising reside en la posibilidad teórica de establecer una relación libre del peso del poder. Si el contrato del sexo anónimo depende de la otredad, ésta debe mantenerse en un plano socialmente intocable. En la celebración de la diferencia insalvable reside el poder utópico del cruising. Al menos en teoría.(14)

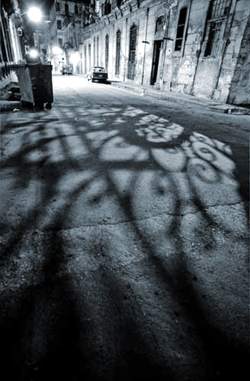

Aquí vale detenerse en la palabra cruising, entendido en principio como la sociabilidad de los cuerpos. Aunque el artículo de Leo Bersani ha sido traducido como “La sociabilidad y el ligue” – y que podría cubanizarse, siguiendo a Sarduy (64), como “La sociabilidad y el flete” –, yo he preferido mantener el término inglés, el cual subraya el deambular ascético del protagonista que es clave para mi argumento. No sólo es el ligue inseparable del nomadismo de Victorio sino que la austera soledad y el constante movimiento niegan expresamente la noción de casa y hogar: mientras el espacio privado y fijo no alberga al protagonista, la calle sí. El término “cruising” vuelve más palpable la ética ecológica de la que habla Bersani, puesto que, “al ocupar un centro psíquico menos seductor que una serie de contactos casuales callejeros, es natural y hasta imperativo tratar el mundo exterior como si fuera su propia casa.” (“Sociability,” 22)

Con la decisión de habitar la ciudad, Victorio abandona una estructura arquitectónica deficiente y una estructura disciplinaria aún en pie (la vecina que le comunica la noticia de la demolición de su casa es precisamente la encargada del Comité de Defensa de la Revolución). En su búsqueda de un lugar donde dormir, Victorio aprovecha el derrumbe de un antiguo asilo de enfermos mentales (espacio típicamente foucauldiano), y antes de que termine de asentarse la polvareda, ya ha hecho suyos lo que queda de un cuarto y lo rescatable de una cama. Al instalarse en las ruinas, Victorio es asaltado por dos reflexiones: a nivel más explícito, Victorio establece una similitud entre la vulnerabilidad de su vida y la precariedad de la ciudad. La una, como la otra, son la evidencia explícita del fracaso de la ideología (72).(15) En segundo lugar – y lo que al cabo resulta más importante en este contexto – es que el estatus intermedio de la ruina como espacio abierto y protegido, a la vez privado y público, lo habilita como escenario privilegiado de una transformación orgiástica que rompe modelos de identidad y de interacción social.

“¿Qué tipo de relaciones pueden establecerse, inventarse, multiplicarse y modularse desde la homosexualidad?,” pregunta Foucault (“Amitié,” 38). Victorio comenta en la cita que sigue la maravillosa transfiguración que acontece en la ruina del asilo durante la noche gracias a la lujuria transitoria de una homosexualidad poliforme:

En cuanto el más débil rayo de sol emprende la retirada hacia las rendijas por las que ha logrado filtrarse, las ruinas comienzan a llenarse con el ir y venir de sombras ansiosas. El derrumbe se puebla de borrosas figuras humanas, extraviadas, desesperadas, figuras que se buscan unas a las otras como si el cuerpo fuera la única razón de perturbación. No importan las voces ni las miradas, mucho menos cuanto hay detrás de ellas: sólo importan los cuerpos. Las noches de pesadilla en el derrumbe de la antigua calle General Lee le revelan cuán versátiles pueden ser los gustos y necesidades humanas. Ve a frágiles mancebos poseídos por grotescos camioneros, así como a grotescos camioneros poseídos por frágiles mancebos; mulatos marginales junto a blancos policías; negros deportistas acoplados a ejecutivos con aspecto de vikingos; etéreos bailarines articulados con toscos carniceros; campeones de salto con pértiga combinados con dramaturgos en vías de fracaso. Acuden al derrumbe hombres de cualquier condición: viudos, casados, solteros, estériles, con descendencia, trabajadores de vanguardias, enfermos de varicocele, electricistas, vagos habituales, abogados, dementes, cantantes de ópera, cantantes de música popular, ajedrecistas, embajadores, travestidos, albañiles, paralíticos, escultores, periodistas, músicos, cortadores de caña de azúcar, camareros, salvavidas, compositores, infectados de sida, jardineros, aviadores [. . .] De donde comienza Victorio a inferir que el sexo resulta la única forma de verdadera democracia que puede existir en el mundo. O razona quizás que sería mejor deducir que cualquier revolución que se precie de democrática debe comenzar por el sexo. (73-74)

En esta escena de lujuria semifantástica percibida y celebrada por Victorio, el sexo improvisado aparece como la realización explícita de una democracia ideal. También ilustra algunas de las características de la sociabilidad que Bersani atribuye a la práctica de cruising. A primera vista, se nota el vaciamiento de la identidad individual. Así, las “borrosas figuras humanas, extraviadas, desesperadas” ofrecen una identidad mínima, inaprehensible (meras “sombras”), donde cada persona es menos de lo que es, un cuerpo sin rasgos ni contornos fijos, desbordado por el miedo y el deseo. El sexo impersonal parece ofrecer el contacto sexual libre “del peso del poder,” donde la otredad, diría Bersani, existe en un plano intocable. La ruina es un intervalo en el cual el erotismo toca cuerpos sin atributos sociales, o, más precisamente, al tocarlos los cancela. En la unión de cuerpos que trascienden sus propias marcas sociales, las diferencias se complementan y cancelan mutuamente, dando momentáneamente lugar a una igualdad en la diferencia. Es en el sexo anónimo donde reside la mayor capacidad de la ruina de desconstruir un poder político.

La democracia del sexo se da, en parte, en la celebración del goce como un valor social, pero también por el valor de la reciprocidad (recordar el “seducirse con una mirada, agarrarse de las nalgas y correrse [“get each other off” en la versión en inglés] en menos de un cuarto de hora”) y por una visión no-canibalística de la diferencia. Como en la sociabilidad, el placer en el flete conlleva para Victorio cierto valor cívico (“el sexo resulta la única forma de verdadera democracia que puede existir en el mundo”). También se desprende que, junto a la igualdad y la reciprocidad, la “democracia” del sexo radica en la tendencia hacia un equilibrio estético y simbólico, donde el poder y la falta de poder se atraen y se compensan. Aunque el cruising de las ruinas no se da en la forma ideal propia del baño turco, donde los cuerpos desnudos están también libres de marcas sociales, se ofrece como agente productor de un todo inesperadamente armónico, abierto a la posibilidad a alianzas impredecibles. Raza, belleza, fuerza física, riqueza intelectual, poder adquisitivo y hasta el “valor” del pasaporte entra en la lotería del deseo en un sistema de compensación espontánea, donde cada miembro de la ocasional pareja encuentra en la unión con su opuesto un perfecto complemento de fuerzas y marcas de distinción, favoreciendo la moderación y el equilibrio social espontáneos. El sexo fugaz y anónimo de las ruinas tal como lo percibe Victorio subraya la función “ecológica” de cruising que señala Bersani. En la novela los extremos se anulan; cada individuo asume la reducción de su yo a una totalidad, augurando en “la libertad de la sumisión” una presencia social menos dañina.

Si Victorio parece haber dado con el paraíso en pleno derrumbe, el derrumbe de sus ilusiones no está lejos. Esta escena  que comienza con un curioso lenguaje militar (emprender la retirada, filtrarse) y revela emociones intranquilas (ansiedad, miedo) que son en parte atribuibles a una excitación sexual, pero también propias de un estado de alma en donde el juego social no tiene cabida, culmina, de hecho, con la seducción de Victorio por un joven con aspecto de marine. Este personaje, sujeto viril y deseable a los ojos de Victorio (su miembro es “la representación carnal del júbilo humano”), se identifica (sale del closet) como policía y chantajea a Victorio robándole el anillo de su madre muerta a cambio de no llevarlo a la cárcel. No sólo maltrata a Victorio físicamente, sino también en forma psicológica: el robo del anillo de matrimonio de la madre (“Anillo de oro macizo saplicado de diamantes legítimos y diminutos”), equivale a quitarle a Victorio la huella material de su “perversión” original: la de haber resuelto el triángulo edípico con una inesperada identificación con el objeto libidinal que es en principio la figura materna.(16) De hecho el anillo, el cual unió legítimamente a la Pucha con el fanático revolucionario “Papá Robespierre,” y que ahora pasa ilegítimamente de la mano de Victorio a la del marine en un ritual seudomatrimonial basado en la traición, “se halla tan unido” a la identidad de Victorio que él ya no lo ve, “que lo olvida, como se olvidan los propios órganos o la respiración.” (75) El miembro “(supuesto o verdadero) de la Policía Nacional,” ataca a Victorio en la propia clave de su homosexualidad. El marine está autorizado en su proceder por una cultura específica según la cual Victorio, por haber sido seducido, es tácitamente culpable del delito de una masculinidad fallida. Porque tal visión es “una ley social hecha cuerpo” (lo que Bourdieu llama habitus), las sombras de las ruinas desaparecen, “se transforman en estatuas.” “Ah, piensa Victorio, la falta de solidaridad de todos los maricones en todos los derrumbes” (74-76). Así, “escultores, periodistas, músicos, cortadores de caña de azúcar, camareros, salvavidas,” se encuentran igualmente inmovilizados por el miedo de ser excluidos de un mundo masculino ideal, de perder su buen nombre y su buena reputación.(17)

que comienza con un curioso lenguaje militar (emprender la retirada, filtrarse) y revela emociones intranquilas (ansiedad, miedo) que son en parte atribuibles a una excitación sexual, pero también propias de un estado de alma en donde el juego social no tiene cabida, culmina, de hecho, con la seducción de Victorio por un joven con aspecto de marine. Este personaje, sujeto viril y deseable a los ojos de Victorio (su miembro es “la representación carnal del júbilo humano”), se identifica (sale del closet) como policía y chantajea a Victorio robándole el anillo de su madre muerta a cambio de no llevarlo a la cárcel. No sólo maltrata a Victorio físicamente, sino también en forma psicológica: el robo del anillo de matrimonio de la madre (“Anillo de oro macizo saplicado de diamantes legítimos y diminutos”), equivale a quitarle a Victorio la huella material de su “perversión” original: la de haber resuelto el triángulo edípico con una inesperada identificación con el objeto libidinal que es en principio la figura materna.(16) De hecho el anillo, el cual unió legítimamente a la Pucha con el fanático revolucionario “Papá Robespierre,” y que ahora pasa ilegítimamente de la mano de Victorio a la del marine en un ritual seudomatrimonial basado en la traición, “se halla tan unido” a la identidad de Victorio que él ya no lo ve, “que lo olvida, como se olvidan los propios órganos o la respiración.” (75) El miembro “(supuesto o verdadero) de la Policía Nacional,” ataca a Victorio en la propia clave de su homosexualidad. El marine está autorizado en su proceder por una cultura específica según la cual Victorio, por haber sido seducido, es tácitamente culpable del delito de una masculinidad fallida. Porque tal visión es “una ley social hecha cuerpo” (lo que Bourdieu llama habitus), las sombras de las ruinas desaparecen, “se transforman en estatuas.” “Ah, piensa Victorio, la falta de solidaridad de todos los maricones en todos los derrumbes” (74-76). Así, “escultores, periodistas, músicos, cortadores de caña de azúcar, camareros, salvavidas,” se encuentran igualmente inmovilizados por el miedo de ser excluidos de un mundo masculino ideal, de perder su buen nombre y su buena reputación.(17)

Aunque Los palacios comienza ofreciendo una escena de cruising en gran medida idealizada, ésta termina por deshauciarse. Es un cruising traicionero y, teóricamente hablando, traicionado. Podríamos decir, revisando el razonamiento de Bersani, que se trata de un cruising desprovisto de algunas de las virtudes de la sociabilidad que, según el crítico queer, le son propias. Ya sea real o fingida, la identidad del policía se impone violentamente a la forma del ligue a la que éste se presta inicialmente abriéndose la bragueta. El interés material domina el intercambio, y la violencia (gratuita y homofóbica) se impone al ritmo placentero con el que comienza la interacción. El objetivo de la felicidad común se desvanece. La solidaridad de los otros también desaparece, y con ella la integración del grupo y su ideal democrático. En contraste con las jineteras del Sweet Feeling Café, que se ayudan unas a otras cuando llega la policía, la solidaridad desaparece en el derrumbe por una “militarización” de la cultura homosexual clandestina cubana que, más allá de todo posible subtexto fetichista, resulta profundamente contraria al ideal democrático que Bersani ve en el cruising.

Bersani insiste en este y otros ensayos en que “existimos en el mundo aun antes de nacer.” Esto significa, concretamente, que “es imposible asumir una forma – un ser – para el cual el mundo no tenga una reacción preparada; con la cual el mundo no esté ya en alguna forma de correspondencia” (18). El potencial democrático del cruising fracasa en la medida en que la homosexualidad existe en diálogo exclusivo con una cultura de la virilidad exacerbada, nacionalista e invasora. A propósito de la homosexualidad y el proyecto revolucionario, comenta Brad Epps en un celebrado artículo sobre Reinaldo Arenas:

… puesto que, en teoría, la “función natural’ del falo es la de la penetración activa, cualquier hombre que es penetrado asume una posición ‘antinatural’ [. . .] ya que, aún poseyendo el falo, “abdica” esa capacidad y el poder simbólico asociado con ella. Curiosamente [. . .] cuando la revolución exige la sumisión del individuo a lo colectivo, es decir, el sacrificio de su propio ego al de un ego ideal, no se ve ésta como una sumisión ni material ni psicológica de un hombre ante otro. Mientras que el sometimiento político es entendido en términos de fortalecimiento (yo someto mi yo para ser parte de un nosotros más poderoso que yo), el sexual es entendido en términos de debilidad, degradación y abyección (yo me someto a otro yo más fuerte que yo). [. . . ] El hombre que “se entrega” o “es tomado” por otro hombre es marcado en forma indeleble; es identificado por su posición como inferior, subordinado, negativo y débil (233-34).

Epps anticipa en este fragmento algunas de las ideas propuestas por Bersani sobre la abdicación del poder en la homosexualidad en su celebrado ensayo sobre SIDA “Is the Rectum a Grave?” y particularmente de la sumisión del yo al bienestar colectivo que sugiere en “Sociabilidad y cruising.” Según Epps, la Revolución – en forma similar a la sociabilidad – exige la reducción del yo a un bienestar colectivo definido como tal por el proyecto revolucionario. No obstante, en la Cuba comunista la sumisión del yo al ser nacional no debe – ni puede, de hecho – ser voluntaria; ni el placer general depende directamente del placer individual; ni el contenido ideológico resulta inseparable de la forma. De allí que, mientras que la novela de Estévez logra crear una alegoría antitética del proyecto revolucionario con la libre asociación de las personas en el Pequeño Liceo de La Habana, la sumisión del yo en el ligue homosexual no forma una antítesis válida porque, como sugiere Epps, la homosexualidad actualiza en el imaginario revolucionario la pérdida del poder de una ciudadanía feminizada. En Cuba, el cruising fracasa como práctica democrática ideal. No por otra cosa Victorio ingresa al teatro, su palacio distante, el mismo día en que pierde la foto del sensual Moro. En la novela de Estévez, lo que Bersani entiende como el ideal social de la intimidad impersonal es únicamente alcanzable cuando se desentiende del erotismo.

III. El palacio distante, pero ¿distante de qué?

El fracaso del cruising como ideal político nos obliga a confrontar la coexistencia de dos valores éticos en pugna, la sociabilidad y el honor, valores que determinan dos sujetos éticos opuestos. Cada uno de estos sujetos se define, a su manera, por un código de conducta y se posiciona en virtud del mismo en relación con una “verdad” social determinada. Si la sociabilidad se define por una forma de askesis, definida como el placer en la renuncia de sí mismo en favor de la felicidad colectiva y que responde, según Bersani, a una concepción ecológica de nuestra presencia en el mundo, el honor es, por el contrario, el principio moral que justifica “naturalmente” la presencia en el mundo de un yo “invasor.”(18)

Ambas virtudes están profundamente asociadas con nociones tradicionales de género. La sociablidad, que tiende a disminuir la presencia social, recrea algunas de “las virtudes negativas” que menciona Pierre Bourdieu como típicas del mundo femenino, tales como el silencio y la resignación, que son propias de una voluntad de sumisión.(19) Asimismo, el honor – definido por Harvey Mansfield como la necesidad que tiene un hombre de “defender lo que es suyo” (64) – es propiamente masculina: “Desde un punto de vista ético, la virilidad es la esencia misma de la virtud (vir, virtus), el punto de honor, el principio de conservación y aumento del honor, resulta indisociable, al menos tácitamente, de la virilidad física, en particular como evidencia de la potencia sexual esperadas de un hombre de verdad.” (Bourdieu, 12). Más aún, Bordieu parece responderle a Epps cuando agrega que “la virilidad puede ser vista como una noción eminentemente relacional, construida para y frente a otros hombres en oposición a lo femenino, en una especie de miedo de lo femenino, especialmente de lo femenino en uno mismo.” (53)

Como virtud propiamente masculina, el honor puede leerse como una “metavirtud” ya que integra todas las demás virtudes propias de la virilidad (como el estoicismo, la firmeza y la valentía). Incluso, el honor sólo se realiza en la posiblidad siempre concreta de un “combate armado” (Braudy 56). Sobre la militarización inherente al honor explica Leo Braudy:

El concepto de honor es el valor cultural que, por excelencia, ayuda a mediar entre el soldado y su grupo social, entre la urbanidad y la violencia, entre la guerra y la paz [ . . . ] Históricamente, el concepto de honor media entre el carácter individual y la presión de fuerzas externas, así como entre el cuerpo que quiere sobrevivir y la mente que busca otras metas, incluyendo la de morir con gloria. En términos de masculinidad, la invocación del honor personal – con su conexión con la familia, la tribu y la nación – ofrece una permanente justificación para todo acto de violencia inmediata (49).

Si, como sugerí antes, la sociabilidad se presenta como una anti-amistad, el cruising como sociabilidad sexual se erige como un anti-honor. De hecho, el concepto tradicional del honor que alimenta tanto la amistad como el contrato social revolucionario, no tiene cabida en la sociabilidad; por el contrario, en la sociabilidad cada individuo debe cuidar el honor del otro. El placer ascético se diferencia del honor en la medida en que el primero se da sin sacrificio, mientras que la renunciación en el segundo debe darse, por definición, sin placer. Ese es el sacrificio que el ideal de virilidad exige de los hombres de verdad.

La fragilidad de la masculinidad heterosexual es doblemente fundacional para la nación cubana ya que, como señala Emilio Bejel en Gay Cuban Nation, la homosexualidad ha sido vista, implícita o explícitamente, como una amenaza al cuerpo nacional desde sus primeras definiciones, y porque luego ha sido exacerbada con la militarización de la sociedad civil por el  proyecto revolucionario. El honor, la “virtud” típicamente másculina que permite sublimar el propio yo, justifica socialmente la violencia individual. Como sugiere Bersani en otro contexto, si la homosexualidad es la tumba del ideal masculino, esta visión “se basa en un sentido del yo sobrevaluado al punto en que las personas muestran un extraordinario deseo de matar para proteger la seriedad de sus opiniones." Y luego agrega: "En sí mismo, el yo es un instrumento práctico. Elevado al estatus de un ideal ético, es una licencia para la violencia” (“Rectum,” 222).

proyecto revolucionario. El honor, la “virtud” típicamente másculina que permite sublimar el propio yo, justifica socialmente la violencia individual. Como sugiere Bersani en otro contexto, si la homosexualidad es la tumba del ideal masculino, esta visión “se basa en un sentido del yo sobrevaluado al punto en que las personas muestran un extraordinario deseo de matar para proteger la seriedad de sus opiniones." Y luego agrega: "En sí mismo, el yo es un instrumento práctico. Elevado al estatus de un ideal ético, es una licencia para la violencia” (“Rectum,” 222).

La verdad del honor, concluyo aquí, constituye la base de lo que Abel Sierra Madero ha llamado el habitus homófobo de la cultura cubana (243). El habitus, es decir la tendencia de materializar corporalmente una identidad constituida como una esencia social y por lo tanto transformada en destino (Bourdieu, 50) reproduce fuera del campo de la conciencia la abyección histórica de la homosexualidad en la formación de la nación cubana.

La novela nos invita a reformular para la Cuba post-soviética una pregunta que se hace Bersani: ¿puede la perversión tener un lugar en la imaginación utópica? (“Sociability,” 13). En parte, la respuesta es no. El fracaso del cruising en Los palacios distantes expone la labor destructiva e invisible del honor en la sociedad cubana. Sin embargo, la novela exalta el potencial de la homosexualidad de realizar un ideal ético y cultural gracias a lo que Foucault ve como la posición “al bies” (es decir, diagonal e irreverente) que por fuerza ocupa en el tejido social (“Amitié,” 39). Podría concluir que, mientras que el hombre de honor aspira a morir con gloria, la sociabilidad en Los palacios distantes celebra el deseo humano e inalienable de vivir una buena vida. Por eso, y no por otra cosa, en el palacio distante del Moro también llueve, “sólo que la lluvia carece de violencia” (25).

Notas

1. Todas las traducciones al español son mías a menos que se indique lo contrario. La traducción de la entrevista de Foucault se remite al original en francés en consulta con la versión en inglés.

2. Foucault sugiere, de hecho, que es el estilo de vida homosexual, más que el acto sexual en sí mismo, el productor de éticas y culturas alternativas. Influida por la lectura de Bersani, sin duda, interpreto el segundo como una condensación “estetizada” de la primera (ver Foucault, “Amitié,” 38, y Bersani, “Cruising,” 19).

3. Sobre el habitus homofóbico cubano, ver Abel Sierra Madero (243). La frase original de Sierra Madero que comento a continuación es “la guerra entendida como relación social permanente” (16).

4. Ver la declaración de Cabrera Infante en el documental Conducta Impropia, de Néstor Almendro y Orlando Jiménez-Leal.

5. No sólo es Salma producto directo de la historia inmediata, con sus deserciones, prostitución y encarcelamiento por participar en el mercado negro, sino que además la casa en la que creció, un antiguo estudio fotográfico, está poblado de imágenes (personas desconocidas, poses y atuendos) que teatralizan e incluso parodian clases y actitudes sociales inconcebibles en La Habana post-soviética.

7. En la versión en inglés, “the freedom of bondage” (138).

8. Precisamente, Antonio José Ponte describe el jineterismo a partir de su indefinición:

Aparentaban placer para darlo, como es requisito en el oficio desde Babilonia. Pero iban a más, hasta simular afecto personal y un interés relativamente secundario por la plata.

Sorprendían, pues, a sus clientes con otro modo de entender las tarifas. Se quedaban después de recoger lo convenido, cuando ya no corría el taxímetro. (En casa había apagón, eran muchos para dormir en una misma habitación, o no existía casa…)

Y si cualquier necesidad elemental era elevada al rango de capricho suntuario, también se haría difícil deslindar noviazgo de prostitución. (“Fiesta,” 73).

9. Ver Georges Bataille sobre la desnudez (17-18).

10. Simmel mismo compara la sociabilidad con el mar: el ritmo social, como el movimiento de las olas, aligera el peso del destino cuyo significado final se disuelve ante la magnitud de su fuerza (140).

11. En su libro Exit, Voice and Loyalty, Albert O. Hirschman comenta ese amplio excedente en la vida humana que permite que lo que parece intolerable para la supervivencia no resulte completamente desastroso. La relación entre ese excedente que define lo humano, el amplio margen de deterioro que es posible observar en las formaciones sociales y políticas, y la lealtad definida en forma inversamente proporcional a ese deterioro es el tema que ocupa el libro de Hirschman. Sobre la tolerancia y el excedente de belleza y virtud, ver Hirschman (9). Por una elaboración más profunda sobre la lealtad y la narrativa del Período Especial, ver mi ensayo “Embargoed Masculinities.”

12. Sobre la amistad en la novela postsoviética, ver mi ensayo “Embargoed Masculinities.”

13. Puesto que la buena convivencia suele favorecer nuestros intereses personales, la negación del interés individual en el contrato revolucionario resulta contraproducente a los fines políticos de la Revolución cubana (ver el capítulo “Self-interest as a Restraint,” de Jonathan Glover (18-19). Resulta clave entender el papel definitorio que juega lo que podría llamarse el “altruismo recíproco” en la sociabilidad. Simmel mismo subraya que “Otras formas de asociación también excluyen la falta de reciprocidad, pero sólo debido al imperativo ético que las rige, no por su propia naturaleza inmanente” (132, el énfasis es mío).

14. Este ideal presenta contradicciones tanto en Bersani como en Estévez. En “Is the Rectum a Grave?” Bersani comenta el baño turco como un “laboratorio de liberalismo ético” (222), pero también como un lugar altamente jerarquizado. Allí, los atractivos físicos determinan la felicidad del individuo y, en su defecto, el rechazo se da en forma brutal, sin ninguna de las hipocresías usadas en circunstancias equivalentes en el mundo exterior (206). Es interesante que Salma usa términos similares a los de Bersani para criticar la viabilidad del comunismo: “¿No te parece que la belleza es una de las más grandes injusticias, tú? ¿no te parece?, ¿y cómo va uno a pedir igualdad a los hombres, a los gobiernos, al imperialismo norteamericano, a las Naciones Unidas, a la Comunidad Europea, si el primer injusto fue Dios?” (53).

15. Los escombros del hospital, como los del teatro, corresponden con lo que Esther Whitfield ha denominado con la metáfora parcial “ruinas de guerra” (Cuban Currency, 134).

16. Ver la elaboración de la homosexualidad y el edipo freudiano que hace Bersani en “Sociability” (15).

18. La moralidad, explica Foucault, es más que un código de conducta. Con sus prohibiciones, valores y reglas, el sujeto se posiciona en relación a una “verdad” social determinada. Una persona se define en tanto sujeto ético por su conducta así como por ciertas “tecnologías del yo” que resultan de determinadas prácticas de identidad. Ver The Use of Pleasure (28-29).

19. De hecho, Epps y Bersani citan el mismo comentario de Freud calificando la homosexualidad como naturalmente compatible con los lazos sociales. Ambos terminan criticando a Freud por no cumplir con la promesa de debatir el profundo alcance de su afirmación (Epps, “Proper,” 251) y (Bersani, “Sociability,” 12).

Obras citadas

Allan, Graham. Friendship: Developing a sociological perspective. New York and London: Harvester Wheatsheaf, 1989.

Almendro, Néstor, y Orlando Jiménez-Leal. Conducta Impropia. Madrid: Playor, 1984.

Bataille, Georges. Eroticism. Translated by Mary Dalwood, with an introduction by Colin MacCabe. London: Penguin Books, 1962.

Bejel, Emilio. Gay Cuban Nation. Chicago: The University of Chicago Press, 2001.

Bersani, Leo. “Is the Rectum a Grave?” en In AIDS: Cultural Analysis, Cultural Activism. Edited by Douglas Crimp Boston, MA: MIT University Press, 1996. 197-222.

---. “Sociability and Cruising” Umbr(a) 2002. 9-23.

Bourdieu, Pierre. Masculine Domination. Translated by Richard Nice. Standford, CA: Stanford University Press, 2001.

Braudy, Leo. From Chivalry to Terrorism: War and the Changing Nature of Masculinity. New York and Toronto: Random House, 2003.

Epps, Brad. “Proper Conduct: Reinaldo Arenas, Fidel Castro, and the Politics of Homosexuality,” Journal of the History of Sexuality, (6:2), Oct., 1995. 231-83.

Estévez, Abilio. Tuyo es el reino. Barcelona: Tusquets, 1997.

---. Los palacios distantes. Barcelona: Tusquets, 2002.

---. El navegante dormido. Barcelona: Tusquets, 2008.

De Ferrari, Guillermina. “Embargoed Masculinities: Friendship and the Role of the Intellectual in the Post-Soviet Cuban novel.” Latin American Literary Review 69, Spring 2007. 91-115.

Foucault, Michel. The Use of Pleasure. New York: Random House, 1990.

---. “Teconologías del yo” en Las tecnologías del yo y otros textos afines. Traducido por Mercedes Allende Salazar. Barcelona: Paidós Ibérica, 1996.

---. “L’Amitié comme mode de vie: Entretien avec un lecteur quinquagénaire.” Entrevista con René de Ceccaty, Jean Danet y Jean Le Bitoux. Le gai pied, abril 1981. 38 -39.

---. “Friendship as a Way of Life”, traducida del francés por John Johnston. En Essential Works of Foucault 1954-1984. Vol 1. Ethics, Subjectivity and Truth, edited by Paul Rabinow. New York: New Press, 1997. 135 - 40.

Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twientieth Century. New Haven, CT: Yale UP, 2000.

Hirschman, Albert O. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard UP, 1970.

Ichikawa Morín, Emilio. “Cuba helenística: las fuentes de una reconfiguración moral. Hacia un egoísmo entendido como self-love” en Revista Encuentro de la Cultura Cubana 21/22, Verano/otoño de 2001. 65-69.

Mansfield, Harvey C. Manliness. New Haven and London: Yale University Press, 2006.

Ponte, Antonio José. “Caja negra de la fiesta.” La fiesta vigilada. Barcelona: Anagrama, 2007. 69-140.

Sarduy, Severo. El Cristo de la rue Jacob. Caracas: Monte Avila Latinoamericana, 1982.

Simmel, Georg. “Sociability” en On Individuality and Social Forms. Selected Writings. Edited and with an Introduction by Donald N. Levine. Chicago: The University of Chicago Press, 1971.

Whitfield, Esther. Cuban Currency: The Dollar and “Special Period” Fiction. Minneapolis: Minnesota UP, 2008.