Abilio Estévez: regresar a La Habana

Norge Espinosa Mendoza

1

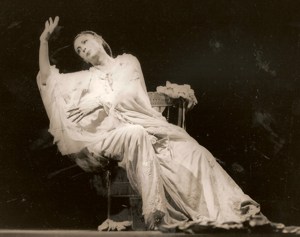

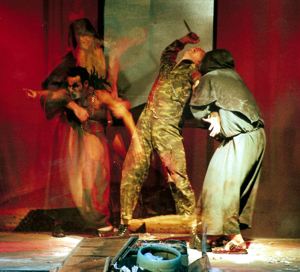

En el calor sofocante de un verano que parece no terminar nunca, Josefina la Viajera levanta sus manos para implorar un poco de descanso. Sobre el desvencijado escenario del Trianón, el mismo cine hoy devenido teatro mediante la tenacidad de Carlos Díaz y su compañía El Público, y que carece hace ya más de cinco años de refrigeración adecuada y otras cosas elementales, Osvaldo Doimeadiós suda los parlamentos que Abilio Estévez imaginó para esta nueva ceremonia desesperada. El teatro es un oficio empecinado y obcecante, y como si no hubiera bastado con la temporada de cien funciones que hace varios años imaginamos en ese mismo lugar del Vedado a partir de Santa Cecilia y Freddie, regresamos al mismo juego de representaciones para imaginar un clima más benigno, un tiempo en el que La Habana vuelva a ser un pequeño París, como dijera en sus alucinaciones Dulce María Loynaz. Qué curioso, La Habana puede ser reinventada mediante palabras y personajes: es más teatral cuanto más calurosa, más vívida y soportable cuando se le evoca que cuando se le vive. Algo de esto me reveló, alguna vez, Abilio Estévez. Los ensayos de su último monólogo, ahora mismo, me hacen recordarlo. Espectador en La Habana y de La Habana, reconstruyo una ciudad de diálogos posibles imaginándola como su teatro.

En el calor sofocante de un verano que parece no terminar nunca, Josefina la Viajera levanta sus manos para implorar un poco de descanso. Sobre el desvencijado escenario del Trianón, el mismo cine hoy devenido teatro mediante la tenacidad de Carlos Díaz y su compañía El Público, y que carece hace ya más de cinco años de refrigeración adecuada y otras cosas elementales, Osvaldo Doimeadiós suda los parlamentos que Abilio Estévez imaginó para esta nueva ceremonia desesperada. El teatro es un oficio empecinado y obcecante, y como si no hubiera bastado con la temporada de cien funciones que hace varios años imaginamos en ese mismo lugar del Vedado a partir de Santa Cecilia y Freddie, regresamos al mismo juego de representaciones para imaginar un clima más benigno, un tiempo en el que La Habana vuelva a ser un pequeño París, como dijera en sus alucinaciones Dulce María Loynaz. Qué curioso, La Habana puede ser reinventada mediante palabras y personajes: es más teatral cuanto más calurosa, más vívida y soportable cuando se le evoca que cuando se le vive. Algo de esto me reveló, alguna vez, Abilio Estévez. Los ensayos de su último monólogo, ahora mismo, me hacen recordarlo. Espectador en La Habana y de La Habana, reconstruyo una ciudad de diálogos posibles imaginándola como su teatro.

2

A través de la amistad con Abilio (una amistad no carente de disensos, ausencias, pero fiel en su médula como suelen serlo ya pocas amistades cubanas), supe más de Virgilio Piñera. Todavía agradezco los diálogos que en su casa sosteníamos, cuando yo escapaba de las clases de la Escuela Nacional de Arte para intercambiar noticias, libros o suspicacias. El me conocía a través de un poema mío, y yo lo conocía a través de su teatro. El azar nos conduciría a otros escenarios, y terminé ajustando las escenas de La noche, su obra premiada con el Tirso de Molina, para el estreno que Teatro Irrumpe anunció en 1995. Con ese grupo el dramaturgo de La verdadera culpa de Juan Clemente Zenea sostuvo una relación provechosa, y entre mis recuerdos más pródigos está el par de ensayos que presencié cuando Roberto Blanco le exigía reescribir Un sueño feliz, su segunda pieza, a fin de convertir las palabras en materia verdaderamente teatral. Eso aprendí viendo, además, a un elenco de lujo en el que se mezclaban Omar Valdés, Lilian Rentería, Dolores Pedro, Hilda Oates, Alfredo Alonso, Roberto Perdomo y casi todo lo que en ese instante, en pleno 1991, podía ser Teatro Irrumpe. La première, en la sala Covarrubias, tuvo además el gozo de una banda sonora creada por Juan Marcos Blanco, y el espectáculo consiguió un encanto con el cual su director ya se despedía. Hoy sería imposible reconstruir todo eso. Contarle a quienes no lo vieron qué era La  Habana teatral de inicios de los 90. De alguna manera, recordar nos hace sobrevivientes.

Habana teatral de inicios de los 90. De alguna manera, recordar nos hace sobrevivientes.

En esa Habana agraz del Período Especial, en el que adelgazamos y vimos adelgazar tantas otras cosas, Abilio y yo seguíamos encontrándonos. Debo a él una noción más precisa de mi rol como escritor, una suerte de credo en el cual se me hizo más claro el índice de la literatura cubana, y no solo el papel que debe ocupar en ella Piñera, su maestro. Piñera, me decía, es más grande que Lezama; y sospecho que la afirmación saltaba para provocarme, porque el propio Virgilio dejó plantadas un par de cosas en su soneto El hechizado. En ese poema, Abilio me mostró que la grandeza literaria podía ser también expresada mediante el respeto y la bondad: dos elementos cada vez más raros en nuestra cultura. Desplazados por la envidia, la mediocridad, el halago vacío y lo efectista, hacen más difícil la conversación aguda, el cruce auténtico de ideas, el juego sin el cual una cultura no se hace diálogo genuino. Tuve que esperar a la aparición exitosa de Tuyo es el reino para comprender mucho más de todo esto. Antes de que sucediera tal cosa, Teatro Irrumpe había estrenado, en 1993, Perla marina. Vivian Acosta, en 1994, arrasó con los premios de la Isla al convertirse en Santa Cecilia. Y en 1995, La noche irritó a los que ya, frente al monodrama de esa anciana ahogada que decía ser La Habana misma, habían creído leer palabras negadoras. Negadoras ante qué. Negadoras ante la ceguera de qué.

3

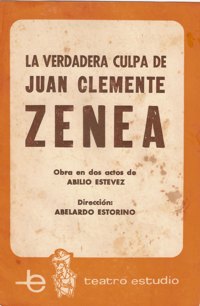

Para vencer al fantasma de La verdadera culpa de Juan Clemente Zenea, Abilio Estévez creó Un sueño feliz. La obra galardonada en 1984 por la UNEAC mostraba al poeta romántico en la piel de un contemporáneo, que atrapado en la búsqueda de la verdad, acababa repitiendo el ciclo pesaroso de su muerte ambigua. Impulsado por las líneas lezamianas que creían ver en el destino de Zenea el germen de una tragedia, el joven autor repasó las lecciones que Abelardo Estorino desplegó en La dolorosa historia del amor secreto de José Jacinto Milanés, hasta demostrar que ese concepto podía dilatarse. Mucho se ha hablado, y poco se ha escrito en tanto mirada que unifique y separe adecuadamente, de las piezas teatrales que desde inicios de los años 80 tomaron a los escenarios cubanos como marco para filtrar las preguntas de la nacionalidad a través de sus grandes poetas del XIX. Milanés, Casal, Plácido, Juana Borrero, Heredia… pasan ante nuestros ojos con los rostros de actores y actrices a los que vimos y despedimos. En La verdadera culpa…, Abilio no se propone jugar cartas definitivas, hace que el espectador se reconozca en la turbulencia de su personaje, y no se dispone a juzgarlo mecánicamente. Ello le costó, amén de muchos elogios, los primeros recelos. Por suerte, los aplausos fueron más sonoros que algunos comentarios.

creían ver en el destino de Zenea el germen de una tragedia, el joven autor repasó las lecciones que Abelardo Estorino desplegó en La dolorosa historia del amor secreto de José Jacinto Milanés, hasta demostrar que ese concepto podía dilatarse. Mucho se ha hablado, y poco se ha escrito en tanto mirada que unifique y separe adecuadamente, de las piezas teatrales que desde inicios de los años 80 tomaron a los escenarios cubanos como marco para filtrar las preguntas de la nacionalidad a través de sus grandes poetas del XIX. Milanés, Casal, Plácido, Juana Borrero, Heredia… pasan ante nuestros ojos con los rostros de actores y actrices a los que vimos y despedimos. En La verdadera culpa…, Abilio no se propone jugar cartas definitivas, hace que el espectador se reconozca en la turbulencia de su personaje, y no se dispone a juzgarlo mecánicamente. Ello le costó, amén de muchos elogios, los primeros recelos. Por suerte, los aplausos fueron más sonoros que algunos comentarios.

En Un sueño feliz el panorama se abre a una galería de personajes que, dispuestos a mudarse de un solar habanero piden a Próspero, un mago de pacotilla, que redibuje el sentido de sus vidas. El argumento desconcertó a los que esperaban una trama parecida a la del éxito anterior: manía cubana de pedir al artista que se repita y se repita hasta el agotamiento final. Estévez, en cambio, se dirigió a otro género y se multiplicó en numerosos personajes de extracción simple, de ironía verbal cuidada desde los límites del propio sueño, para recordarnos el golpe teatral que debe ser todo Destino. De alguna manera, esa obsesión ordena todas las piezas del autor, y ver cómo un ser inventa máscaras, alucinaciones, delirios, a fin de escapar de lo que pareciera ser su misión impuesta por un poder tiránico (Dios, la Madre, el Padre, el Señor, un Juez, etcétera…), unifica todos los gestos de su teatro. Escrita como una comedia ingeniosa, fue publicada por la revista Tablas, para luego ser retrabajada a profundidad y ganar el estreno de 1991. Algunos de mis amigos y yo, de cuando en cuando, recordamos varias de sus líneas más eficaces: fue un destello en el umbral de lo que luego vendría, el brillo del diamante en forma de araña que Roberto Blanco diseñó para el traje púrpura de Graziella Montalvo: puta habanera que sabe lo que vale un buen chorizo. Una Habana menos. Una Habana más.

En la intermitente oscuridad de los 90, Perla marina, Santa Cecilia y La noche obran como una trilogía en la que evocar el esplendor perdido se volvía arma y teatralidad. Una isla desierta en la que los náufragos que arriban a esa terra incognita intentan no ser ellos, fingiendo cobrar otras personalidades, para descubrir que sus miserias van a repetirse bajo los soplos del último ciclón. Una mujer sumergida en el mar del trópico, interrogando a los muertos (sus espectadores) que bajan hasta su trono para saber de una ciudad que desapareció con ella. Un hijo que escapa a través de un paisaje bíblico, mientras su  madre lo acosa hasta recuperarlo muerto, pero libre de una independencia que ella no soporta. Intertextualidad, parodia, reciclaje de referencias múltiples de lo Cubano como aleph, estructuras cada vez más dinamitadas y peligrosas, hacen destacar estas piezas en un momento singular de la escena cubana. Las funciones a media tarde, para ahorrar luz eléctrica; la ansiedad del público por ver en la escena lo que no se atrevía a decirse en otros espacios, la provocación elaborada como un discurso sutil y penetrante, la idea de una Isla minada por la pérdida, y de una suerte de libertad que rebasa los límites de ese mismo contexto para hacerse valer en muchos otros órdenes de teatralidad, animan los hallazgos de esas obras. La lectura reductora y maniquea de una zona de la crítica puso en solfa los principales recursos de esa trinidad: las palabras que degradaban a Los siete contra Tebas y otros títulos problemáticos de los 60 podían reproducirse en líneas más frescas, dictadas por la ceguera del contexto mismo, negando la posibilidad de que discutir fuera también una manera de acercar y poseer. Quizás lo más complejo era enfrentarse a textos concebidos

madre lo acosa hasta recuperarlo muerto, pero libre de una independencia que ella no soporta. Intertextualidad, parodia, reciclaje de referencias múltiples de lo Cubano como aleph, estructuras cada vez más dinamitadas y peligrosas, hacen destacar estas piezas en un momento singular de la escena cubana. Las funciones a media tarde, para ahorrar luz eléctrica; la ansiedad del público por ver en la escena lo que no se atrevía a decirse en otros espacios, la provocación elaborada como un discurso sutil y penetrante, la idea de una Isla minada por la pérdida, y de una suerte de libertad que rebasa los límites de ese mismo contexto para hacerse valer en muchos otros órdenes de teatralidad, animan los hallazgos de esas obras. La lectura reductora y maniquea de una zona de la crítica puso en solfa los principales recursos de esa trinidad: las palabras que degradaban a Los siete contra Tebas y otros títulos problemáticos de los 60 podían reproducirse en líneas más frescas, dictadas por la ceguera del contexto mismo, negando la posibilidad de que discutir fuera también una manera de acercar y poseer. Quizás lo más complejo era enfrentarse a textos concebidos desde una limpieza y dignidad literarias que demandaban al espectador una complicidad indudable, una manera de participar en la teatralidad que nos recordaba que todo, más allá de proscenio, podía reducirse a mera representación: una idea calcada de la Vida en la que no fuéramos más que personajes. Recuerdo el fervor de las funciones de Santa Cecilia en el Festival de Teatro de Camagüey, donde Vivian Acosta se bastó sola para inundar el inmenso escenario del Teatro Principal; y las ovaciones del público ante La noche, en el Festival de Teatro de La Habana de 1995. Debía molestar mucho que la inteligencia y el conocimiento cabal de lo cubano en tanto cultura ganaran tales aplausos.

desde una limpieza y dignidad literarias que demandaban al espectador una complicidad indudable, una manera de participar en la teatralidad que nos recordaba que todo, más allá de proscenio, podía reducirse a mera representación: una idea calcada de la Vida en la que no fuéramos más que personajes. Recuerdo el fervor de las funciones de Santa Cecilia en el Festival de Teatro de Camagüey, donde Vivian Acosta se bastó sola para inundar el inmenso escenario del Teatro Principal; y las ovaciones del público ante La noche, en el Festival de Teatro de La Habana de 1995. Debía molestar mucho que la inteligencia y el conocimiento cabal de lo cubano en tanto cultura ganaran tales aplausos.

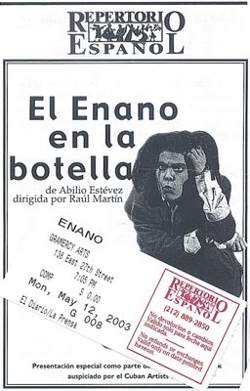

De esas estructuras dislocadas, fragmentadas, aprendidas en Heiner Müller y otros autores que Abilio también frecuentó, se desprendieron además El enano en la botella, estrenado por Teatro de la Luna en Miami; y Freddie. Partes de un ciclo que su autor denominó “Ceremonias para actores desesperados,” hoy se ha añadido a la serie Josefina la Viajera. En el año 2005, Carlos Díaz decidió unir Santa Cecilia y Freddie en un espectáculo doble para Teatro El Público. De alguna manera, era ya un gesto con el cual saludaba y aproximaba al autor radicado en Barcelona, y con el que se confabuló para estrenar en 1994 al Lorca de El público en la misma Habana donde el granadino firmó los primeros parlamentos de esa obra explosiva. También, creo, era un modo de exigir a Abilio, ya convertido en narrador de éxito, que no volviera la espalda al teatro. Ni a La Habana. Las críticas de ayer han retrocedido al comprobarse la calidad perecedera de sus argumentos, más allá de las simples coyunturas, y hoy no son pocos los que se descubren a sí mismos amando/padeciendo el calor de la Isla mediante actitudes y verbos extrañamente semejantes a los de los personajes de Abilio Estévez. Enano / Santa / Perla / Zenea / Freddie / Josefina /Próspero: ¿podrá alguien regalarnos la probidad de un mejor destino, así sea teatral?

4

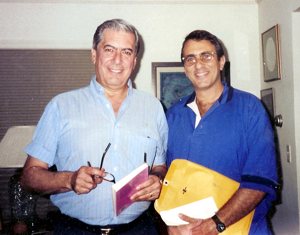

El impacto provocado por Tuyo es el reino en el ámbito de letras cubano estuvo marcado por reacciones muy diversas. La novela, editada por Tusquets con un éxito que sorprendió a todos, demostraba que la calidad literaria podía reubicarse entre los autores de la Isla sin asomo de pudibundez. El mismo sello, que ha editado a otros narradores nacionales recientes, como Leonardo Padura y Arturo Arango, acogió los elogios que desde las páginas más exigentes llovían sobre aquella obra. El Más Acá y el Más Allá se fundían en una novela donde el gusto por la palabra, la voluntad liberadora del autor, la posibilidad de imaginar sin límites, reconstruían una noción literaria de lo Cubano que muchos, mejor o peor pensados, ya creían perdida. Tuyo es el reino es una novela que hizo regresar los ojos de muchos a nuestra literatura, y que permitió la aparición, en ese mismo sello editorial, de otros autores cubanos –Lino Novás Calvo, Virgilio Piñera, amén de Reinaldo Arenas – que tal vez, sin el fenómeno que representó este libro y sus ediciones en tantas otras lenguas, no hubieran conseguido fácilmente.

El impacto provocado por Tuyo es el reino en el ámbito de letras cubano estuvo marcado por reacciones muy diversas. La novela, editada por Tusquets con un éxito que sorprendió a todos, demostraba que la calidad literaria podía reubicarse entre los autores de la Isla sin asomo de pudibundez. El mismo sello, que ha editado a otros narradores nacionales recientes, como Leonardo Padura y Arturo Arango, acogió los elogios que desde las páginas más exigentes llovían sobre aquella obra. El Más Acá y el Más Allá se fundían en una novela donde el gusto por la palabra, la voluntad liberadora del autor, la posibilidad de imaginar sin límites, reconstruían una noción literaria de lo Cubano que muchos, mejor o peor pensados, ya creían perdida. Tuyo es el reino es una novela que hizo regresar los ojos de muchos a nuestra literatura, y que permitió la aparición, en ese mismo sello editorial, de otros autores cubanos –Lino Novás Calvo, Virgilio Piñera, amén de Reinaldo Arenas – que tal vez, sin el fenómeno que representó este libro y sus ediciones en tantas otras lenguas, no hubieran conseguido fácilmente.

Siendo una novela de ambiente y personajes, no faltó quien le señalara la ausencia de una trama más convencional. Tampoco dejaron de oírse reparos al epílogo, donde el fantasma piñeriano obtiene una extensa consagración, y otros  demoraron en vencer las páginas iniciales. Para quienes conocemos a Abilio, la novela fue un regreso a sus condiciones de autor en pleno dominio de un tiempo, una sonoridad, un regocijo verbal que se extrañaba en tantos otros ámbitos. Hicimos de su éxito una alegría auténtica. Reconocer en su talento un ánimo diverso, nos devolvió al respeto y la bondad con la cual, de vez en vez, deberíamos saludar los triunfos de nuestros contemporáneos.

demoraron en vencer las páginas iniciales. Para quienes conocemos a Abilio, la novela fue un regreso a sus condiciones de autor en pleno dominio de un tiempo, una sonoridad, un regocijo verbal que se extrañaba en tantos otros ámbitos. Hicimos de su éxito una alegría auténtica. Reconocer en su talento un ánimo diverso, nos devolvió al respeto y la bondad con la cual, de vez en vez, deberíamos saludar los triunfos de nuestros contemporáneos.

La pérfida acusación de plagio, los comentarios roñosos de quienes nunca gozaron de cosa semejante, y otras manías nacionales de desacreditación, tuvieron que replegarse finalmente cuando la novela pudo editarse en Cuba. A pesar de la horrenda portada, en la cual el nombre del autor apenas puede distinguirse, el libro se vendió rápidamente, y marcó un punto de giro en la fórmula de acercamientos de toda una generación a las letras de la tradición cubana. Tuyo es el reino estremeció un edificio que parece afirmado en su soberbia autocontemplativa, y permitió a los fieles del autor comprender en una línea de crecimiento progresivo lo que, hasta ese entonces, habían dejado ver su poesía, su teatro y sus cuentos precedentes. No se han editado en la Isla Los palacios distantes, Inventario secreto de La Habana y los demás volúmenes de su catálogo en Tusquets. Es una pena. En esta capital, a la cual evoca obsesivamente desde Barcelona, Abilio se ha convertido en un gusto compartido por los que se prestan esos ejemplares, lo hacen circular como una corriente secreta y cómplice de algo que nos pertenece estando un poco más allá.

La pérfida acusación de plagio, los comentarios roñosos de quienes nunca gozaron de cosa semejante, y otras manías nacionales de desacreditación, tuvieron que replegarse finalmente cuando la novela pudo editarse en Cuba. A pesar de la horrenda portada, en la cual el nombre del autor apenas puede distinguirse, el libro se vendió rápidamente, y marcó un punto de giro en la fórmula de acercamientos de toda una generación a las letras de la tradición cubana. Tuyo es el reino estremeció un edificio que parece afirmado en su soberbia autocontemplativa, y permitió a los fieles del autor comprender en una línea de crecimiento progresivo lo que, hasta ese entonces, habían dejado ver su poesía, su teatro y sus cuentos precedentes. No se han editado en la Isla Los palacios distantes, Inventario secreto de La Habana y los demás volúmenes de su catálogo en Tusquets. Es una pena. En esta capital, a la cual evoca obsesivamente desde Barcelona, Abilio se ha convertido en un gusto compartido por los que se prestan esos ejemplares, lo hacen circular como una corriente secreta y cómplice de algo que nos pertenece estando un poco más allá.

5

En Josefina la Viajera, el camino es una obsesión. Se enrumba por esos trillos de Dios, como evocando a la Marquesa Viuda de Campo Florido, aquel otro personaje de Un sueño feliz que encabezaba por toda la Isla una procesión en cuyo centro no hallaba descanso el cuerpo de su difunto marido. Cargada de ropajes que demuestran el siglo largo de su andar, hablando desesperadamente con

En Josefina la Viajera, el camino es una obsesión. Se enrumba por esos trillos de Dios, como evocando a la Marquesa Viuda de Campo Florido, aquel otro personaje de Un sueño feliz que encabezaba por toda la Isla una procesión en cuyo centro no hallaba descanso el cuerpo de su difunto marido. Cargada de ropajes que demuestran el siglo largo de su andar, hablando desesperadamente con  una imagen que es ella misma y a la vez su contraria, esta anciana nacida en Oriente, ese Oriente donde aún deber quedar montañas, reimagina en secuencia indetenible su avanzar por las sendas de este mundo, contándonos de su profundo conocimiento de esa otra especie humana que pueden ser los cubanos. Eso nos dice durante un largo tiempo, hasta que la verdad cae como una última máscara y nuevamente Abilio se saca la mejor carta de su manga. El teatro es invención, remedo, pero también un ejercicio de independencia. De rebelión, ante poderes que no pueden trascender la platea. Tal vez por ello ha vuelto a crear un rostro para la escena. Y lo envía, emisario temible y seductor, a La Habana en la que ya no está. Presentado por Gretel Trujillo en première mundial, en Miami; ahora Osvaldo Doimeadiós lucha por abandonar los dejos de su perfecta Santa Cecilia para encaminarse a otra figura delirante, que imagino volverá a levantar recelos y polémicas, que el calor insoportable llevará a una temperatura en la que ojalá no se disuelvan el respeto y la bondad. Aunque tal vez, desde el Trianón, pidamos demasiado.

una imagen que es ella misma y a la vez su contraria, esta anciana nacida en Oriente, ese Oriente donde aún deber quedar montañas, reimagina en secuencia indetenible su avanzar por las sendas de este mundo, contándonos de su profundo conocimiento de esa otra especie humana que pueden ser los cubanos. Eso nos dice durante un largo tiempo, hasta que la verdad cae como una última máscara y nuevamente Abilio se saca la mejor carta de su manga. El teatro es invención, remedo, pero también un ejercicio de independencia. De rebelión, ante poderes que no pueden trascender la platea. Tal vez por ello ha vuelto a crear un rostro para la escena. Y lo envía, emisario temible y seductor, a La Habana en la que ya no está. Presentado por Gretel Trujillo en première mundial, en Miami; ahora Osvaldo Doimeadiós lucha por abandonar los dejos de su perfecta Santa Cecilia para encaminarse a otra figura delirante, que imagino volverá a levantar recelos y polémicas, que el calor insoportable llevará a una temperatura en la que ojalá no se disuelvan el respeto y la bondad. Aunque tal vez, desde el Trianón, pidamos demasiado.

La ausencia de Abilio Estévez, como amigo y persona, ha sabido reproducirse y suavizarse en otras formas de diálogo. Cada enero, envío a su correo una felicitación por el nuevo cumpleaños, y apareciendo como oponente a una tesis de grado sobre su dramaturgia, o recordando a Piñera en el momento más bochornoso de la tarde, pienso en él. Acaso no me duela tanto su ausencia como la visión del Prado Habanero, con tantos edificios reducidos a fachada ruinosa. O me duela en una forma distinta a la que puede angustiarme, por ejemplo, la ausencia de Antonio José Ponte. La Habana es otra, y no puedo definirlo. Ahora mismo, ajustando el texto para la puesta de Teatro El Público (porque habrá algunos cortes, no para eludir recelos sino para recombinar todos los rejuegos a una estructura más cerrada, querido Abilio), su presencia es otra forma de entender La Habana. Curiosamente, Josefina la Viajera nunca llegó a la capital, aunque escapara de su finca para ver izarse la bandera como símbolo de la Nueva República. Hacerla llegar a un desvencijado teatro habanero, es una manera elegante de imaginar una venganza. Escribir sobre él para la revista de un amigo, también lo es, como un gesto que se devuelve con mano enjoyada. Imaginarlo regresar a La Habana puede ser también un acto de bondad y respeto. Eso me enseñó, eso le devuelvo. Que el mar que quiere devorar esta ciudad oculte todo lo contrario.

La ausencia de Abilio Estévez, como amigo y persona, ha sabido reproducirse y suavizarse en otras formas de diálogo. Cada enero, envío a su correo una felicitación por el nuevo cumpleaños, y apareciendo como oponente a una tesis de grado sobre su dramaturgia, o recordando a Piñera en el momento más bochornoso de la tarde, pienso en él. Acaso no me duela tanto su ausencia como la visión del Prado Habanero, con tantos edificios reducidos a fachada ruinosa. O me duela en una forma distinta a la que puede angustiarme, por ejemplo, la ausencia de Antonio José Ponte. La Habana es otra, y no puedo definirlo. Ahora mismo, ajustando el texto para la puesta de Teatro El Público (porque habrá algunos cortes, no para eludir recelos sino para recombinar todos los rejuegos a una estructura más cerrada, querido Abilio), su presencia es otra forma de entender La Habana. Curiosamente, Josefina la Viajera nunca llegó a la capital, aunque escapara de su finca para ver izarse la bandera como símbolo de la Nueva República. Hacerla llegar a un desvencijado teatro habanero, es una manera elegante de imaginar una venganza. Escribir sobre él para la revista de un amigo, también lo es, como un gesto que se devuelve con mano enjoyada. Imaginarlo regresar a La Habana puede ser también un acto de bondad y respeto. Eso me enseñó, eso le devuelvo. Que el mar que quiere devorar esta ciudad oculte todo lo contrario.