“Tiene que suceder algo, tiene que destriunfar la revolución”: una conversación con Antonio José Ponte

Juan Carlos Rodríguez, The Georgia Institute of Technology

Tuve la oportunidad de conversar con Antonio José Ponte en el Café de Ruiz de Madrid el martes 14 de julio de 2009. Hablamos de su participación en el documental La Habana: Arte nuevo de hacer ruinas. Conversamos también acerca de aspectos específicos de su obra, entre ellos, su visión de La Habana como una ciudad en ruinas, su lectura de las obras de Martí y del grupo Orígenes, su análisis de la censura y su crítica a la burocratización de la literatura cubana. Ponte habló de su vida en Madrid, de las dificultades de escribir en el exilio, y anticipó los temas de sus futuros proyectos. La entrevista que sigue es la versión escrita – y con algunos cambios – de la conversación que sostuve con Antonio José Ponte. Antes de comenzar, dejo constancia de mi agradecimiento a Ponte por su generosidad.

Tuve la oportunidad de conversar con Antonio José Ponte en el Café de Ruiz de Madrid el martes 14 de julio de 2009. Hablamos de su participación en el documental La Habana: Arte nuevo de hacer ruinas. Conversamos también acerca de aspectos específicos de su obra, entre ellos, su visión de La Habana como una ciudad en ruinas, su lectura de las obras de Martí y del grupo Orígenes, su análisis de la censura y su crítica a la burocratización de la literatura cubana. Ponte habló de su vida en Madrid, de las dificultades de escribir en el exilio, y anticipó los temas de sus futuros proyectos. La entrevista que sigue es la versión escrita – y con algunos cambios – de la conversación que sostuve con Antonio José Ponte. Antes de comenzar, dejo constancia de mi agradecimiento a Ponte por su generosidad.

JCR: Háblame del rodaje de La Habana: Arte nuevo de hacer ruinas. ¿Cómo fue que te involucraste en el proyecto del documental? ¿Qué contacto estableciste o aún tienes con los cineastas y con los demás personajes del filme?

AJP: Soy amigo del director Florian Borchmeyer, quien quería hacer ese documental desde hacía algún tiempo. Florian iba a La Habana cada año como corresponsal del Frankfurter Allgemeine Zeitung para el Festival de Cine Latinoamericano. Él es graduado en Lenguas Romances, estudió un año de su carrera en la Universidad de La Habana, y quería hacer un documental sobre la ciudad. Y habíamos hablado acerca de las ruinas.

Por mi parte, yo había estado en Berlín, donde visité algunos edificios bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial. Y, como buena parte de la reflexión sobre las ruinas pertenece a la literatura alemana, Florian y yo teníamos mucho de qué conversar. Incluso habíamos discutido sobre un texto mío, porque él pensaba que yo malinterpretaba las ideas de Georg Simmel sobre las ruinas. Teníamos esos diálogos a lo largo de viajes sucesivos suyos a La Habana y de una estancia mía en Berlín, y él volvía siempre a la idea de hacer el documental.

Le gustaba el título de un cuento mío, Un arte de hacer ruinas, y también le gustaba un relato, Corazón de Skitalietz, que, según me ha dicho, quisiera filmar alguna vez, y cuyo final leo en los últimos minutos del documental.

Yo dudé mucho de que pudiera filmarlo. Dudé de que pudiera pasear por las calles habaneras a un equipo de filmación con todos sus artilugios, grúa y raíles. Me parecía imposible que pudiera conseguir autorización para filmar allí, porque estas gestiones son sumamente complicadas y casi siempre favorecen a coproducciones con el Instituto de Cine, con el ICAIC. Sin embargo, lo logró. Prometió a las autoridades cubanas hacer un documental sobre la restauración de La Habana, y obtuvo autorización de la Oficina del Historiador de la Ciudad para ese documental. Y, detrás de esa fachada falsa, empezó de inmediato la verdadera construcción. Filmaron un poco de la restauración de La Habana Vieja a cargo de la Oficina del Historiador de la Ciudad, y esa filmación encubrió la verdadera, sobre edificios en decadencia, sin restauración a la vista. Y, a la hora de sacar del país el material filmado, fue necesario también un juego doble: por una vía no declarada salió el verdadero documental, y a través de la aduana el documental falso. Hubo un juego policial en todo esto.

JCR: Ese juego no salió registrado en las entrevistas que yo leí acerca del documental.

AJP: Bueno, no creo que entonces fuera conveniente confesarlo. Florian intentaba exhibir el documental dentro de Cuba. Al final, fue censurado en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, señal bastante clara de que su director no sería bien recibido allí. Florian no ha vuelto a Cuba desde entonces, y yo le he recomendado que no lo intente.

JCR: ¿De qué manera negociaste tu participación en el filme y tu contacto con los demás personajes?

AJP: Pedí no interactuar con los que viven en las ruinas y dan testimonio en el documental. Recordaba una escena de Buena Vista Social Club donde Omara Portuondo se paseaba por el viejo barrio donde alguna vez vivió y saludaba a la gente como si tuviera trato frecuente con ellos. Y todo se veía sumamente falso, y era evidente que esa señora no había cruzado por allí desde hacía cuarenta años.

Vista Social Club donde Omara Portuondo se paseaba por el viejo barrio donde alguna vez vivió y saludaba a la gente como si tuviera trato frecuente con ellos. Y todo se veía sumamente falso, y era evidente que esa señora no había cruzado por allí desde hacía cuarenta años.

Yo no iba a sentirme natural en medio de gente que no conocía. No quería dramatizar, hacer un acercamiento que fuera impostado. No quería inventar nada. Sencillamente, que me filmaran en mi casa hablando de unas cuantas ideas o impresiones. Que me filmaran hablando de lo teórico, de lo que sabía, en mi casa.

Fueron Florian Borchmeyer y su equipo quienes dieron con esos tipos verdaderamente asombrosos, que asombrarían a cualquiera que viva en La Habana. Hablo, sobre todo, del habitante del teatro abandonado. Hay en el documental cosas muy imaginativas, que parecerían fantásticas, pura ficción. Florian fue quien dio con esos ejemplos. Mi papel consistió en darle una armazón teórica a la narración, y lo que más me complace es que los entrevistados hablan como si estuvieran al tanto de esas teorías. Claro, ellos padecen la condición de habitantes de ruinas y hablan con propiedad. Hablan con más propiedad que muchos de los que han teorizado sobre las ruinas viviendo fuera de ellas.

JCR: Hablan con un vuelo, digamos, poético-existencial. Al menos así recuerdo el testimonio de Reinaldo, el habitante del teatro abandonado. Los personajes cuentan unas historias...

AJP: Sí, tienen leyendas personales a las que se refieren. Eso fue hermoso y totalmente espontáneo. Nadie vio el trabajo de los demás. Es decir, yo no tuve acceso a las entrevistas suyas ni ellos tuvieron acceso a las mías. Fue una coincidencia natural, no provocada...

JCR: Es una coincidencia intrigante el que las historias de los habitantes de ruinas entrevistados en el filme conversen con las historias de algunos personajes de tus cuentos. Algunos gestos registrados en el documental evocan gestos que elaboras en Corazón de Skitalietz. Tal vez ese diálogo secreto se dé por la contingencia misma de la ciudad.

AJP: Esa coincidencia me ha hecho creer – no sé si equivocadamente – en la justeza de algunas situaciones que he escrito, que obedecían atinadamente a una época. Situaciones que encarnaban en los propios habitantes de las ruinas. Así que recibí, gracias al documental, algunas confirmaciones.

JCR: La ciudad filmada no es la ciudad letrada, es otra ciudad. No es lo mismo habitar ruinas por medio de la escritura que habitar ruinas a través del cine. ¿Qué ciudad buscabas y qué ciudad descubriste al participar en la filmación de La Habana: Arte nuevo de hacer ruinas? ¿Hasta qué punto el documental, como modo de filmación distinto a la ficción, expone al escritor a otra ciudad? ¿Crees que el documental amenaza la autonomía literaria o aporta nuevas claves de lectura?

AJP: Cuando empezamos a filmar no existía guión previo. Florian me avisaba de que había encontrado a tal o más cual  personaje, y me contaba cómo era. Pero yo nunca hice intentos por conocer a estas personas. Al final, conocí a alguno, uno o dos.

personaje, y me contaba cómo era. Pero yo nunca hice intentos por conocer a estas personas. Al final, conocí a alguno, uno o dos.

Yo escribía en ese momento La fiesta vigilada y, aunque el documental juega con el título de una historia mía anterior, está más relacionado con La fiesta vigilada, con un texto inédito entonces, pero que formaba parte de mis obsesiones, de mis conversaciones. De hecho, mucha gente me dice “tu película” o “tu guión,” y yo tengo que aclararles que no escribí el guión, que no es mi película, que es el documental de Florian Borchmeyer. Y créeme que nunca sentí que mi participación pudiera ser central en el proyecto. Quienes hablaban a la cámara tenían historias tan asombrosas… No me creí la voz que hilaba todo. O, por lo menos, no me lo creí mientras filmábamos.

Imaginaba La fiesta vigilada como un libro difícil de clasificar. Lo es, creo. No lo veía como novela, como ensayo, no era un libro de historias. Y, al imaginarlo, creía estar escribiendo un documental. Aún antes de empezar el trabajo en el documental de Florian, me decía: “Estoy haciendo un documental en el cual una cámara me sigue y sigue las lecturas y las reflexiones que hago.” Y, a partir de esa convicción, el libro pudo ser muchas cosas, pudo tomar muchos caminos. En ese libro le di una participación al azar que no existe en otros libros míos. Desde el título, La fiesta vigilada es una alusión a la propia escritura. Se trata de una fiesta, pero está vigilada.

De manera que, cuando empecé a hacer el documental con Florian, yo trabajaba en otro documental paralelo, pero en escritura. Un documental, no sólo en el sentido de la forma, sino también en el sentido de la intención. Porque buscaba documentar la realidad cubana, lo que ocurría en ese momento. Creo que ni la novela pura ni el ensayo puro me hubieran servido para conseguirlo. Tenía que entrar en esas hibridaciones, en las mixturas que el libro tiene. Y que sólo podía explicarme a partir del cine documental, de la fabricación de un documento con la forma más abierta posible.

La Habana del documental de Florian no me parecía muy distinta a la que yo conseguía en mi libro. No eran muy distintas aquellas dos ciudades paralelas. Podía salir de una y entrar en la otra sin sentir extrañeza. De algún modo – era algo que entonces no podía saber –, se trataba de mi despedida de La Habana, tanto en el libro como en el documental. Sabía que estaba despidiéndome de una ciudad porque en algún momento esa ciudad tendría que cambiar y desaparecería tal como la había conocido. Pero lo que no supe entonces era que yo, y no la ciudad, iba a irme primero.

Siempre, desde el inicio, La fiesta vigilada fue un libro elegíaco, aunque a posteriori ha resultado más elegíaco aún. Y lo mismo pasa con el documental. Escribiendo el libro mientras Florian Borchmeyer hacía su documental pasaba de uno a otro espacio – página o filmación – como si fueran habitaciones corridas.

JCR: No crees entonces que el documental amenace la autonomía literaria. Pero, ¿aporta nuevas claves de lectura?

AJP: Creo que el documental, lo fílmico, admite solamente una cuota determinada de reflexión. Creo que hay un grado de teorización que lo fílmico no puede alcanzar, por mucho que lo intente, por muy Godard que se quiera ser. En el documental hago una especie de resumen de algunas tesis del libro. Pero quien desee seguir esas tesis hará mejor en recurrir al libro. Porque tan sólo aludo a Georg Simmel y a Jean Cocteau en el documental, mientras que en el libro me ocupo del ensayo de Simmel, desmenuzo ese ensayo, lo completo, le inserto otras piezas – un ensayo de María Zambrano, por ejemplo.

En cambio, hay un acercamiento biográfico en el documental de Florian que puede echarse de menos en mi libro. Me han dicho algunos conocidos que, en el momento en que hablo de mí frente a la cámara, cuando hablo de cuán arruinado puedo estar, me acerco a los otros testimoniantes hasta dejar de ser quien teoriza y convertirme en otro habitante de ruinas. La cámara tan próxima, la intimidad lograda en esas imágenes, es algo que habría evitado en la literatura. Y creo que, a pesar de que hablo de mi familia, en el libro hay una cierta impersonalidad, que es una cualidad que admiro en varios escritores. Admiro esa impersonalidad como una barrera contra la locuacidad, y también como una barrera contra la promiscuidad propia de la sociedad cubana, donde tu intimidad está siempre expuesta.

Me interesaba hacer un libro donde defenderme de ese vecino que mira desde un balcón lo que ocurre en mi sala. Y me interesaba incluir al tal vecino.

JCR: Retomo el tema de la despedida en relación a La fiesta vigilada, pues el libro comienza con una suerte de despedida, tu expulsión de la UNEAC.

AJP: Estaba escribiendo el libro cuando sucedió la expulsión. Así que me dije: “Voy a meter este pedazo de realidad en el ácido sulfúrico de la escritura, y vamos a ver cómo la escritura lo corroe.” Fue un recurso terapéutico. Escribirlo me sirvió para afrontar lo que estaba sucediéndome. Me prestó una ironía, una distancia, como si no estuviese ocurriéndome a mí sino a un personaje. Luego he querido defender la idea de que quien aparece en el libro no soy yo del todo. Que esa voz que habla en el libro, que nunca dice su nombre, es una construcción igual que el resto de las construcciones del libro. Es, como en Dziga Vértov, un ojo, una cámara que filma lo que se pone ante ella.

JCR: Y pudiera registrarse esa veta de montaje vanguardista, incluso, en el montaje de la voz de La fiesta vigilada.

AJP: Qué bien que notes eso, porque trabajé mucho en el montaje. El libro tuvo muchas formas, muchas ordenaciones. Después de escrito, lo metí en una suerte de taller de montaje cinematográfico y estuve editándolo. Pasó por distintas ediciones, como se podría hablar de una película, hasta lograr el montaje definitivo. El montaje del director.

Después de escrito, lo metí en una suerte de taller de montaje cinematográfico y estuve editándolo. Pasó por distintas ediciones, como se podría hablar de una película, hasta lograr el montaje definitivo. El montaje del director.

JCR: Jajajaja, el director’s cut...

AJP: El director’s cut.

JCR: Cuando te hice las preguntas anteriores, pensaba en la teatralidad que tú, en El libro perdido de los origenistas, asocias con el ensayo de García Vega sobre Orígenes. ¿Qué teatralidad, qué rituales, qué ensayos demanda el documental a un escritor?

AJP: No entiendo tu pregunta.

JCR: Yo creo que esta pregunta ya me la contestaste antes cuando me comentabas que pasabas de un cuarto a otro mientras escribías La fiesta vigilada y filmabas La Habana: Arte nuevo de hacer ruinas. Ese pasaje puede entenderse como un ritual.

AJP: Sí.

JCR: Y, siguiendo esa idea de los rituales y la teatralidad, ¿qué demanda el documental a un escritor? Por ejemplo, cuando te saca de la página, te pone en escena...

AJP: Ah, tienes que cuidarte de no escenificar demasiado. Cuidado con no falsificarte demasiado. Estás hablando como escritor y debes cuidarte de no hacer un gesto que veas ajeno luego. Fue por eso que pedí no interactuar con los demás personajes del documental, porque me habría sentido como una caricatura de antropólogo. Hubiera sido falso, porque yo estaba metido en aquella realidad. Me encontraba más cerca de los testimoniantes del documental que del equipo de realización alemán.

JCR: El efecto que en ti provoca la contemplación de las ruinas habaneras se distancia tanto de la nostalgia de Simmel como de la melancolía que Benjamin asocia con la mirada del alegorista. Las ruinas habitadas de La Habana provocan el escándalo. Sin embargo, uno de los personajes de Arte nuevo de hacer ruinas, Reinaldo, que vive en un teatro, parece desentenderse del escándalo provocado por las ruinas habaneras, pues su visión teatral de las ruinas lo lleva por el camino de la nostalgia. ¿Piensas que el planteamiento de Reinaldo desafía tu visión de las ruinas habaneras?¿En qué medida Reinaldo y los otros personajes de Arte nuevo de hacer ruinas se asemejan a los personajes de tus cuentos? ¿En qué medida son diferentes?

AJP: Ya te decía que en la conversación de ellos reconocí obsesiones mías. De algún modo, están cerca de personajes de mis cuentos. El caso de Reinaldo es más complicado, porque el espacio, de antemano, es teatral. El espacio está magnificado de antemano. Es una ruina inusual. Una ruina en la que él ve, no sólo lo arquitectónico, sino también los espíritus que encierra el lugar. Y este es un rasgo que distingue a Reinaldo de los demás. Hay un conato de esto en la muchacha, en la que vive en el antiguo hotel… ¿Cómo se llamaba ese hotel?

AJP: Ya te decía que en la conversación de ellos reconocí obsesiones mías. De algún modo, están cerca de personajes de mis cuentos. El caso de Reinaldo es más complicado, porque el espacio, de antemano, es teatral. El espacio está magnificado de antemano. Es una ruina inusual. Una ruina en la que él ve, no sólo lo arquitectónico, sino también los espíritus que encierra el lugar. Y este es un rasgo que distingue a Reinaldo de los demás. Hay un conato de esto en la muchacha, en la que vive en el antiguo hotel… ¿Cómo se llamaba ese hotel?

JCR: Regina.

AJP: Regina... Un conato en el que ella habla del bar que estuvo en los bajos del hotel donde vive. Sin embargo, usualmente se vive en una ruina con poca preocupación por los propietarios anteriores. A menos que se trate de un palacio, por supuesto. La gente que vive en los antiguos palacetes de La Habana Vieja podrá pensar en los bailes magníficos celebrados allí. Pueden ponerse viscontinianos y pensar en las ruinas de un boato, en la sublime vida perdida. A mí, en cambio, me atrae la reflexión sobre espacios más modestos.

Reinaldo vive en un teatro en ruinas. Ese teatro podría estar impecablemente conservado y el escándalo de que alguien viva en el camerino de un teatro vacío no sería menor. Los otros testimoniantes hablan de ruinas, de vidas arruinadas, pero no de un boato arruinado, no de una grandeza venida a menos. Reinaldo, por su parte, sueña con el espectáculo perdido. De un palacio, de un teatro, se imagina el baile anual o la gala en la que actuara la gran bailarina o el gran tenor. El acercamiento a la memoria del lugar resulta muy distinto. Yo estoy menos cercano a este ejemplo. No tengo esa nostalgia. Puede que sienta alguna nostalgia, pero no de la gran vida, no de lo venido a menos.

viva en el camerino de un teatro vacío no sería menor. Los otros testimoniantes hablan de ruinas, de vidas arruinadas, pero no de un boato arruinado, no de una grandeza venida a menos. Reinaldo, por su parte, sueña con el espectáculo perdido. De un palacio, de un teatro, se imagina el baile anual o la gala en la que actuara la gran bailarina o el gran tenor. El acercamiento a la memoria del lugar resulta muy distinto. Yo estoy menos cercano a este ejemplo. No tengo esa nostalgia. Puede que sienta alguna nostalgia, pero no de la gran vida, no de lo venido a menos.

JCR: Planteas que las ruinas de La Habana han petrificado una guerra que no fue. Pero también la ruina vende y vende bien.(1) ¿Qué diferencia existe entre la ruina entendida desde la política, como resto del urbanismo revolucionario, y la ruina entendida desde su comercialización y exportación en imágenes? ¿Qué relación existe entre el tan comentado odio revolucionario contra La Habana y el consumo de las ruinas habaneras como fantasía turística?

AJP: No estoy seguro de que la explotación de las ruinas forme parte de los resortes que utiliza la industria turística cubana. Hay mucho regodeo en las restauraciones, pero no sé si las ruinas forman parte del paquete que intenta vendérsele al turista. Sé que en los mercados habaneros de artesanías se venden ya imágenes de ruinas. Incluso, en Miami sé de algunos pintores con clientela entre la burguesía del exilio que, si antes vendían imágenes de grandes casonas detenidas en el tiempo, ahora venden imágenes de ruinas habaneras.

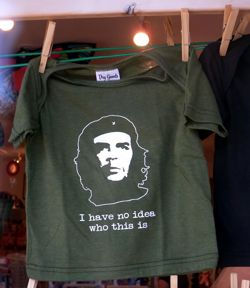

Lo que sí ha habido es una avalancha de fotógrafos y periodistas y extranjeros en busca de la ruina, eso sí. Y quizás la  propaganda turística cubana tenga que aprender a trapichear con las ruinas. En el caso de las imágenes de Ernesto “Che” Guevara aprendió a hacerlo, y de qué manera. El trapicheo con la imagen del “Che” empezó siendo un trapicheo internacional. Cuba llegó tarde a ese mercado, porque costaba aceptar que una imagen del “Che” padeciera un

propaganda turística cubana tenga que aprender a trapichear con las ruinas. En el caso de las imágenes de Ernesto “Che” Guevara aprendió a hacerlo, y de qué manera. El trapicheo con la imagen del “Che” empezó siendo un trapicheo internacional. Cuba llegó tarde a ese mercado, porque costaba aceptar que una imagen del “Che” padeciera un destino warholiano de reproducción y venta. Al final, consiguieron entenderlo. El mercado termina por hacer saltar por el aro a un tigre. Así que aprenderán también a explotar las ruinas. Las explotará, si acaso no lo hace ya. Y tendrá para esas ruinas la justificación del embargo estadounidense. Obrará como si las autoridades cubanas no tuvieran responsabilidad ninguna en la decrepitud del país.

destino warholiano de reproducción y venta. Al final, consiguieron entenderlo. El mercado termina por hacer saltar por el aro a un tigre. Así que aprenderán también a explotar las ruinas. Las explotará, si acaso no lo hace ya. Y tendrá para esas ruinas la justificación del embargo estadounidense. Obrará como si las autoridades cubanas no tuvieran responsabilidad ninguna en la decrepitud del país.

JCR: Piensas entonces que la explotación de la ruina es mayormente política...

AJP: Las ruinas pueden presentarse como daños colaterales del embargo estadounidense.

JCR: ¿Y cómo llegaste a esa interpretación? A mí me parece que es una de las interpretaciones más agudas acerca del carácter político de un proceso urbanístico.

AJP: Hay una relación muy fuerte entre retórica y arquitectura. Alguna vez debí preguntarme por la relación entre una superpoblada Habana decadente y el superpoblado aparato retórico de Fidel Castro, decadente también. Cómo la oratoria de Fidel Castro procuraba llenarlo todo, y cómo el estado de la ciudad servía de apoyo a ese discurso. Y debí entender entonces que se trataba de un escenario de guerra a la medida del discurso apocalíptico del Gran Líder. Si estuviéramos hablando de cine, es como si a las imágenes de la ciudad en la banda visual correspondiera el oleaje del discurso revolucionario en la banda sonora.

JCR: Pero es interesante que lo expliques desde una operación negativa, como el abandono de una ciudad.

AJP: Bueno, la economía cubana sufre desde hace medio siglo de un abandono sostenido. Fidel Castro no ha sido un constructor, como sí lo fueron otros dictadores cubanos: Fulgencio Batista y Gerardo Machado, por ejemplo. Fidel Castro apenas ha construido, no le ha interesado habitar. Es un huérfano profesional. Todo lo doméstico está bastante ausente en él, y esa falta en lo doméstico se traduce en falta de lo urbanístico. Lo urbanístico le es ajeno desde la unidad mínima: el hogar.

JCR: Ante la ruina, Simmel prefiere celebrar aquello que ella tiene de retorno a la naturaleza. En cambio, Benjamin asocia la ruina con la petrificación de la historia. Aunque declaras afinidad con Simmel, tu ruinología parece estar ligada al pensamiento de Benjamin. Creo que tu ruinología de Orígenes, si es que así podemos referirnos a El libro perdido de los origenistas, es pensamiento alegórico, pensamiento en ruinas, pensamiento inquietado por la petrificación de la historia. El libro perdido de los origenistas se refugia en la alegoría dado que es la historia de objetos parciales saltando de un libro perdido, fragmentos que, al perder su sentido, adquieren otros. Pero también el libro se enfrenta a las ruinas y escapa de su contemplación nostálgica. Todo enfrentamiento con la ruina es un enfrentamiento con la petrificación de la historia. Tu libro se enfrenta a la ruina de la misma manera que se enfrenta a la historia petrificada, cuyo síntoma es la temprana alianza de Orígenes con la revolución. Llegas a denunciar el reciente secuestro de Orígenes por parte de los funcionarios revolucionarios y la transformación del resto expulsado en monumento. No es muy difícil pensar la petrificación de la historia cuando pensamos en la relación de Orígenes con la revolución cubana. Lo difícil es pensar la petrificación de la historia en el caso de Orígenes propiamente porque en un principio el grupo apostó por una teleología insular fundada en el vacío histórico. La petrificación de la historia en la ruina es una idea que desafía la imaginación de muchos. Pero la petrificación de la teleología insular de Orígenes rebasa los límites de la imaginación, puesto que nos obligaría a pensar en la petrificación del vacío, del vacío histórico, un gesto fundacional sin referentes, que desafía cualquier registro, cualquier esfuerzo arqueológico. ¿Cómo entonces se puede restaurar una escritura cuyo fundamento es el vacío histórico? Y es un vacío del que la teleología insular parte sin suerte, puesto que no ha logrado colmarlo ni en su versión más pro-revolucionaria.

AJP: Muchas veces, el llenado del vacío me deja más insatisfecho que el propio vacío. Prefiero el vacío a las trampas para llenar lo vacío. Las teleologías me parecen objetables, no tanto por el pasado que fabrican, no tanto por los orígenes falsos que procuran – todos los orígenes son más o menos falsos –, sino por el futuro al que obligan. Creo que lo peor del discurso teleológico origenista es, no lo que prometían para el pasado, sino a lo que obligan para el futuro.

Benjamin estuvo, hasta donde sabemos, ubicado entre dos polos. Uno de ellos, el sionismo que Gershom Scholem  representaba como amigo más cercano –Scholem intentó llevar a Benjamin a Jerusalén –, y el otro, el marxismo representado por Bertolt Brecht. Benjamin convivió con Brecht en el exilio de éste. Bueno, no sólo con Brecht, sino con la tropa de Brecht, porque éste se movía en medio de una troupe.

representaba como amigo más cercano –Scholem intentó llevar a Benjamin a Jerusalén –, y el otro, el marxismo representado por Bertolt Brecht. Benjamin convivió con Brecht en el exilio de éste. Bueno, no sólo con Brecht, sino con la tropa de Brecht, porque éste se movía en medio de una troupe.

Entre esos dos polos, Benjamin fue de una fragilidad muy escarmentada: conocía de lo que estaba huyendo. Podía mostrarse frágil ante Scholem, frágil ante Brecht, pero tenía una intuición y obedecía a esa intuición de no apostar por ninguno de los futuros contundentes que sus amigos le exigían. En ese sentido, me interesan los discursos menos contundentes.

Si yo hubiera leído el discurso teleológico de Orígenes fuera de la revolución cubana, y no en consonancia con la teleología revolucionaria, mi experiencia como lector tal vez habría sido más positiva. Del mismo modo, una lectura de Martí fuera de los manejos políticos que se hacen de él, habría sido menos tortuosa. No habría sufrido tanto con esas lecturas. Porque en el fondo lo que he leído en ellas son sistemas que se corresponden en intención con el régimen de Fidel Castro.

Prefiero el momento origenista de los primeros años cincuenta, cuando esos escritores andan perdidos, hablan de la intemperie, sus brújulas no marcan ningún norte, y sólo existe para ellos lo literario, la literatura, y tienen una especie de soberbia del escritor. Puedo estar en desacuerdo con el apoliticismo que ostentaban por entonces, pero al menos prefiero ese momento a aquél en que hacen política en el sentido más craso del término – y Cintio Vitier es el gran mistagogo en estas malas artes.

No me interesa Vitier disfrazado de comandante en jefe, ni me interesa Lezama Lima disfrazado de comandante en jefe, ni Martí disfrazado de presidente de la república futura de Cuba. Me interesa el Martí desesperado, me interesa – aunque menos – el Vitier desesperado. Y me interesa el Benjamin desesperado. Los escritores en su momento más frágil, no cuando prometen fuerte.

En Benjamin no aparece – aunque yo no lo he leído completamente – una imagen del futuro tan contundente como las de Brecht o Scholem. Benjamin se encuentra en el desasosiego. A mí me interesa ese estado. Es el estado en el que vivo.

Brecht o Scholem. Benjamin se encuentra en el desasosiego. A mí me interesa ese estado. Es el estado en el que vivo.

No tengo ninguna seguridad futura. No tengo convicciones sobre la vida después de la muerte. No tengo convicciones sobre la vida política. Siempre considero en discusión estos asuntos, y me interesa la verdad cuando se encuentra en discusión, no la verdad fosilizada. Los discursos teleológicos están llenos de principios no puestos a prueba desde hace mucho tiempo, de verdades fosilizadas.

Hay que reconocer, sin embargo, que existe un momento en que la teleología puede ser creativa. Es breve ese momento, dura poco. Dura hasta que el sistema alcanza forma. Pero prefiero la desesperación, la intemperie. Sin hacer de esto una retórica autocomplaciente. Porque también cansa la insistencia de algunos creadores en el tormento ante la página en blanco. Y los estibadores que cargan sacos en los puertos han de estar atormentados también. Y ha de estar atormentada la señora que nos trae las copas.

JCR: ¿Qué relación existe entre ruina y pensamiento?

AJP: Me intriga el hecho de no poder lidiar con un sistema. Lidio bien con naufragios de sistemas, con restos de sistemas, con derrumbes de sistemas. Pero no puedo compartir, no tendría la suficiente entereza de espíritu para aceptar un sistema y tragarme toda una catedral. Puedo administrarme unas dosis de catedral, un pedacito por aquí, una gárgola por allá, alguna cupulita... Me siento como una de las cabras que ramonean en los grabados de ruinas romanas de Piranesi. Entre las hierbas de las que me alimento sobresalen restos de un capitel, un trozo de columna, una extremidad de estatua. Reconozco restos, puedo intuir a qué sistema pertenecieron. Rumio.

Más allá de que obedeciera a la realidad, es curioso que Piranesi juntara en sus grabados ruinas y rumiantes… Yo siento la alegría de esas cabras entre pedazos de una gran construcción. Puedo acercarme a esos fragmentos, puedo entenderme bien con ellos. Más difícil sería entenderse con la construcción entera.

JCR: Y esto tendrá alguna relación con el hecho de no tragarte sistemas tales como la revolución que te ha tocado vivir.

AJP: Claro. El riesgo de la doctrina es que, junto a dos o tres principios aceptables, toca tragar mucha letra muerta. Es preciso atravesar capítulos de estupideces para llegar a un instante de lucidez. Y ya el mundo es así como para querer reformarlo con sus mismos defectos. Hay bastante estupidez con la cual lidiar y, encima, aportamos nuestra propia estupidez al mundo. Cuesta entonces aceptar que el pensamiento tenga que pasar por lo mismo. Pero igualmente es preciso reconocer nuestra incapacidad para una lucidez continua. Y por eso es mejor tratar con fragmentos.

Supongo que todo esto ha de estar relacionado con lo poético. Es muy difícil acercarse y encontrar júbilo en una doctrina. Las doctrinas son lo anti-poético. Hacen gala de una opacidad, de una cotidianidad, que la poesía evitaría. El fragmento, en cambio, esplende. Un pedacito de Heráclito, unos pocos versos de Arquíloco o de Safo, una ocurrencia de Lichtenberg o de Nietzsche... Son demasiado parecidas a la sucesión de los días las doctrinas. Y cuando recurres al pensamiento y a la literatura buscas salvarte de la cotidianidad y, a la vez, buscas iluminar esa cotidianidad. Los sistemas necesitan demasiadas explicaciones, demasiada dialéctica, demasiadas pruebas hasta dar el salto. Cuando lo dan, porque en la mayoría de los casos que conozco andan faltos de satori, para decirlo rápidamente.

JCR: Hablemos de poesía: “A la salida de una conferencia te traicionas: / primero hablas de poesía, / después vuelves a casa” (Asiento en las ruinas, 56). “¿Dónde estaban quienes prometieron segunda corona: / lo que el deseo no persiga, / lo que apenas intenten las palabras?” (Asiento en las ruinas, 44).

AJP: Son dos poemas que hablan de la frontera entre vida y poesía, entre poesía y cotidianidad. De la certeza de que la poesía es un minuto de gracia en un océano de aburrimiento. Y sabemos que la vida no puede ser como la poesía. Hay una frase de Byron – debo haberla citado alguna vez – en una carta a otro poeta inglés, en la que habla de la curiosidad que siente la gente por las vidas de ellos, vidas que imaginan siempre agitadas. Y Byron escribe: “si nuestras vidas fueran como ellos piensan, ¿de qué modo conseguiríamos afeitarnos?”.

AJP: Son dos poemas que hablan de la frontera entre vida y poesía, entre poesía y cotidianidad. De la certeza de que la poesía es un minuto de gracia en un océano de aburrimiento. Y sabemos que la vida no puede ser como la poesía. Hay una frase de Byron – debo haberla citado alguna vez – en una carta a otro poeta inglés, en la que habla de la curiosidad que siente la gente por las vidas de ellos, vidas que imaginan siempre agitadas. Y Byron escribe: “si nuestras vidas fueran como ellos piensan, ¿de qué modo conseguiríamos afeitarnos?”.

JCR: Llamas “muerte civil” a la censura que sufrieron Lezama y Piñera en sus últimos años. Luego, en La fiesta vigilada, narras tu propia expulsión de la UNEAC. En Arte nuevo de hacer ruinas has dicho que “una persona no se restaura.” ¿Se podrá restaurar en Cuba la ciudadanía del escritor, del intelectual, su esfera pública? ¿Cómo podemos conciliar una escritura de la ciudad en ruinas con una escritura que, al denunciar los efectos de la censura, demanda la restauración de la ciudadanía del escritor? Y permíteme dar un paso hacia atrás: ¿Qué busca tu escritura, restaurar la ciudadanía del intelectual o revelar su imposibilidad?

AJP: Son muchas preguntas. Primero, a mí me gustaría describirte algo que para mí resulta paradójico. El estamento del escritor en Cuba, de la literatura como profesión, de la literatura como dedicación, es un hallazgo revolucionario. Antes de 1959 habían existido escritores, muchos, había una gran literatura, pero no existía el sistema de publicaciones y editoriales y librerías que apoyara esa literatura.

JCR: En otras palabras, piensas que con la revolución surge la figura del escritor funcionario.

AJP: Exactamente. La revolución de 1959 crea la figura del escritor, del letrado, del mandarín literario. Y resulta paradójico, porque la crea y también la va a combatir. La combatirá en sus casos más excepcionales, en los casos más rabiosos: José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas. Pero alienta a la figura del escritor en sus vertientes más lacayunas, cuando existe una voluntad evidente de servicio. Y, de este modo, el escritor puede hacer carrera sin tener que recurrir a otros empleos. Formará parte de las delegaciones en viaje, integrará la maquinaria oficial, que en la actualidad es una maquinaria maltrecha, porque ya no cuenta con el presupuesto soviético, y porque la cultura tiene ya otros mecenas. Hoy existen escritores que publican en editoriales extranjeras, artistas plásticos con galeristas fuera de Cuba, y ha cambiado el panorama. Pero la idea de que se puede hacer carrera de artista funcionario persiste.

maltrecha, porque ya no cuenta con el presupuesto soviético, y porque la cultura tiene ya otros mecenas. Hoy existen escritores que publican en editoriales extranjeras, artistas plásticos con galeristas fuera de Cuba, y ha cambiado el panorama. Pero la idea de que se puede hacer carrera de artista funcionario persiste.

Esto hace que la mayoría de los escritores cubanos demuestren sentir pocas preocupaciones ante la ciudad y el país en ruinas. Se lo impide su agradecimiento por un sistema que los acoge cuando lo que hay afuera es la selva, adonde tendrían que buscar el modo de ganar dinero, de convertir a la literatura en un acto violento o pornográfico hecho para vender. El miedo de muchos escritores cubanos estriba en perder el mecenazgo estatal. Ese miedo hace, no ya que abonen la leyenda estatal – porque la leyenda estatal ya no es abonada –, sino que se desentiendan de las contraleyendas estatales. Pueden hacer literatura pura, bel-letrismo. Ya no realismo socialista, porque la censura cubana ha dejado de ser perceptiva, y no exige ya determinados temas. Sin embargo, no deja de castigar a quien se atreva con cualquier tabú. Ahora bien, el escritor puede elegir sus posibilidades fuera de ese repertorio oficial de imposibilidades. Y el juego, restrictivo de otro modo, se ha hecho más flexible.

JCR: Entonces, el problema no sería restaurar en Cuba la ciudadanía del escritor, del intelectual, o su esfera pública, porque esa ciudadanía ha sido auspiciada por la revolución.

AJP: El problema sería fundarla, no restaurarla. Hay que fundar una ciudadanía del escritor menos teatralizada que en los ejemplos más socorridos, como el de Jean-Paul Sartre. La mayoría de los escritores cubanos se cuidan de escribir sobre política. No entienden que a algún colega pueda interesarle, y sospechan de razones ocultas en ese interés. La política, según ellos, es una franja de intereses bastante inentendible, y donde la corrupción inherente nunca deja ver claro. Sienten ante la política el respeto o la timidez que se siente por aquellas disciplinas científicas cuyo misterio nunca podrán descubrir. Eso por un lado...

JCR: ... ahuyenta a los escritores ...

AJP: Sí. Luego, en Cuba es conveniente no acercarse a la política, no hacer política, porque puedes terminar castigado, en la muerte civil.

Por otro lado, hay un grupo de escritores con alguna expresión política a petición de sus editores extranjeros. Tampoco ellos sienten la necesidad de la política. Si van a ella, es sólo por prostitución. Y habrá que llegar a un punto en que los escritores se interesen por la política, como una más y como una de las principales regiones del interés intelectual, no como una petición de un editor o como un peligro que un comisario político te señala.

JCR: La crónica ha sido desde finales del siglo XIX un género urbano que ha atraído a escritores modernistas de la talla de Casal y Martí. También ha sido cultivada en Cuba por Carpentier, quien condensa en sus crónicas habaneras una perspectiva turística y ciudadana. Sin embargo, tu escritura de La Habana ha prescindido de la crónica. Has publicado cuentos y poemas. Algunos de tus libros se leen simultáneamente como ensayos y novelas. ¿Qué relación existe entre la escritura de la ciudad y los géneros literarios? ¿Por qué no te has acercado a La Habana a través de la crónica?

AJP: La crónica supone un periodismo que no existe en Cuba desde hace medio siglo. Con la estatalización de los periódicos, con la pérdida del periodismo independiente, se perdió la crónica como impulso individual. No hay una crónica periodística revolucionaria atendible literariamente. Y, si no la he practicado, es porque no ha existido un espacio público para hacerlo. Creo que en mis textos pueden encontrarse intenciones semejantes a las de José Lezama Lima en Sucesivas o Coordenadas habaneras, a las de Alejo Carpentier y Julián del Casal en sus crónicas, aunque en géneros no periodísticos. Quizás, de haber sido otra la época, yo hubiera explorado lo periodístico.

AJP: La crónica supone un periodismo que no existe en Cuba desde hace medio siglo. Con la estatalización de los periódicos, con la pérdida del periodismo independiente, se perdió la crónica como impulso individual. No hay una crónica periodística revolucionaria atendible literariamente. Y, si no la he practicado, es porque no ha existido un espacio público para hacerlo. Creo que en mis textos pueden encontrarse intenciones semejantes a las de José Lezama Lima en Sucesivas o Coordenadas habaneras, a las de Alejo Carpentier y Julián del Casal en sus crónicas, aunque en géneros no periodísticos. Quizás, de haber sido otra la época, yo hubiera explorado lo periodístico.

JCR: Tras haber colaborado en su edición, qué opinión tienes de la discusión llevada acabo en el dossier La Habana por hacer, publicado en el número 50 de Encuentro de la Cultura Cubana.

AJP: Es muy difícil volver a imaginar La Habana como si hubiese sido bombardeada. Lo que me animó a organizar ese dossier fue la tremenda dificultad del asunto. No se trata de planear un edificio o un barrio, sino imaginar una ciudad completa y su vida futura. Lo cual significa imaginarles destino a sus habitantes.

Un problema de este calibre no es simplemente urbanístico, sino un problema de predicción política. Hablamos entonces de meteorología política. Y, para empezar, tiene que suceder algo, tiene que destriunfar la revolución. Pero, ¿qué pasa en un país como Cuba cuando destriunfa una revolución?

JCR: ¿Cuáles serían las coordenadas para pensar el destriunfo de la revolución?

AJP: Los arquitectos y urbanistas incluidos en el dossier conocen las dificultades de pensar una ciudad detenida durante medio siglo. Dentro de esa ciudad que no crece, la gente ha tenido que hacer construcciones improvisadas, lo que acarrea una enorme cantidad de problemas.

Piensa, además, en los problemas de propiedad. ¿Qué sucede en una ciudad gobernada por un régimen paralizante durante medio siglo cuando destriunfa ese régimen? Así como hay gente marcada por el triunfo de la revolución de 1959, habrá generaciones marcadas por su destriunfo. ¿Cómo se encauza una ciudad que ha estado medio siglo sin construirse? ¿Qué conservar de esa ciudad y qué echar abajo? Porque toda La Habana no puede conservarse del modo en que se conserva La Habana Vieja. La ciudad no puede convertirse en un casco histórico extendido por todos sus barrios. Tendrán que desaparecer muchas edificaciones. Habrá que hacer distingos entre el conservacionismo y la innovación.

Y surgirá otra cuestión: ¿qué conservar de las ruinas actuales? Tal vez haya que conservar algún recordatorio de estos cincuenta años de desidia urbanística... Pensar en todo esto me desvela y me da una especie de vértigo.

JCR: ¿Qué planteamientos incluidos en el dossier te resultan más sugerentes e interesantes?

AJP: Yo creo que se trata de unas cuantas tentativas iniciales. Me encantó organizar ese dossier porque es la primera vez que se juntan arquitectos de dentro y fuera de Cuba a tratar estos temas, a establecer una serie de síntomas, y me interesa el hecho de que varios especialistas en activo dentro de Cuba hayan reconocido que se trata principalmente de un problema político.

AJP: Yo creo que se trata de unas cuantas tentativas iniciales. Me encantó organizar ese dossier porque es la primera vez que se juntan arquitectos de dentro y fuera de Cuba a tratar estos temas, a establecer una serie de síntomas, y me interesa el hecho de que varios especialistas en activo dentro de Cuba hayan reconocido que se trata principalmente de un problema político.

Cuando hablamos de La Habana por hacer no es de La Habana revolucionaria de lo que hablamos, sino de La Habana post-revolucionaria. Para muchos profesionales que han hecho su obra dentro de Cuba, que trabajan actualmente allí, el prefijo post es bastante complicado de aceptar y, puestos a reflexionar sobre el tema, lo aceptan. Consideran un tiempo que sucede a este período que ha jurado ser eterno. Porque el régimen revolucionario ha jurado ser eterno. Es, si se quiere, atreverse a considerar el final de un Reich…

JCR: ... estando dentro del Reich...

AJP: ... estando dentro del Reich, siendo ciudadano del Reich. Es un esfuerzo de honestidad intelectual sumamente apreciable. Y es también, me parece, un gran esfuerzo de imaginación. Vivir en un país paralizado, donde se ha jurado una eternidad, y considerar los límites de esa eternidad. Darle un fin a lo que parece eterno…

Recuerda el ejemplo del Barón de Münchhausen, quien cae en un pantano con su caballo y se salva halándose por la coleta. Hala su propia coleta dieciochesca, y salen del pantano él y su montura. Algo parecido hacen estos arquitectos y urbanistas al pensar La Habana futura.

JCR: Me interesa mucho la cuestión del destriunfo de la revolución. ¿Cuál sería el impacto geopolítico? Porque también la revolución ha dejado una geopolítica...

AJP: Enorme.

JCR: Ha desplazado poblaciones, ha rearticulado vuelos imaginarios. Cuba es imaginada desde distintos escenarios políticos. ¿Cómo ves el destriunfo de la revolución en el panorama geopolítico global? ¿Cómo concibes el salto de lo local a lo global? Y el régimen mismo, ¿qué está pasando en las cúpulas de poder?

AJP: Es muy difícil hacer este dictamen que me pides. Lo terrible de un país de doble moral o de moral escondida es que siempre te faltan elementos para hacer un pronóstico. Y tampoco ayuda a ello la dispersión de la diáspora.

No me atrevo a hacer un dictamen de esta clase. Confieso los límites de mi imaginación. Son límites contra los que peleo. Son límites impuestos por una dictadura política. Hay que pelear contra esa limitación. Para toda persona criada dentro de una dictadura se impone un esfuerzo de imaginación. ¿Cómo va a ser la vida después? Ya sé como es mi vida aquí. Pero estoy en un compás de espera.

JCR: Cuéntame...

AJP: He cambiado de ámbito, pero sigo teniendo una sensación parecida a la que tenía en La Habana. Una sensación muy parecida. Al final, es como estar patinando alrededor del lecho de muerte de un señor, ¿no?

JCR: Háblame del exilio, de tu vida en Madrid. ¿Se te ha hecho posible escribir acá? ¿De qué manera las nuevas condiciones de vida han transformado tu producción intelectual, tu relación con Cuba y con la literatura?

AJP: Me he demorado en escribir.

JCR: ¿Cuándo viniste a Madrid?

AJP: Hace tres años. Escribir un artículo, un poema, un cuento, resulta tan sencillo como siempre. Más trabajo cuesta  pensar largamente. Hay una película de Antonioni en la que unos indígenas llevan los cargamentos de una expedición y piden hacer un alto. Los expedicionarios preguntan por qué tendrían que detenerse, y los indígenas contestan que se han adelantado demasiado, sus almas han quedado atrás y ahora deben esperarlas.

pensar largamente. Hay una película de Antonioni en la que unos indígenas llevan los cargamentos de una expedición y piden hacer un alto. Los expedicionarios preguntan por qué tendrían que detenerse, y los indígenas contestan que se han adelantado demasiado, sus almas han quedado atrás y ahora deben esperarlas.

Aunque mejor será explicarlo como un problema de emisión. La emisión cambia cuando te mueves hacia el exilio. Puedes hacer un artículo, una reseña, un poema, un cuento, en la confianza de que, al tratarse de algo, se notarán poco los fallos de la voz. Sin embargo, es distinto cuando el trabajo exige aliento más largo. Y menos mal que en mi caso no hubo cambio de credo al salir de Cuba. Porque a muchos escritores cubanos que han tenido precaución o limitaciones de temas, se atragantan de libertad en cuanto salen.

Como ves, se trata de un problema técnico, pero también de un problema moral. Bueno, ahora empiezo a trabajar en uno o dos libros. Ya alcanzo a imaginar cómo serán esos libros. De algún modo, estoy más dispuesto a imaginarme la vida libro a libro, y no de artículo a poema o de poema a cuento.

JCR: ¿Y cuáles son esos libros?

AJP: Uno de ellos es una novela. Una novela pura, digámoslo así. Porque mientras escribía La fiesta vigiladasentí el deseo de escribir diálogos, de poner a hablar a unos personajes, y estaba condenado entonces a esa sola voz que lo refería a todo.

Otro es un libro de ensayos relacionados con la arquitectura y la memoria. Y, luego, hay otro libro – que quizás termine primero – sobre la censura en Cuba, sobre los cambios en la censura en los últimos años.

JCR: Lo cual se relaciona con tu trayectoria como cronista de la censura en Cuba.

AJP: Y que estará cerca de las preocupaciones de La fiesta vigilada, pero más aún de la escritura de El libro perdido de los origenistas.

JCR: ¿De qué trata la novela? ¿Quieres anticipar algo?

AJP: Es la historia de un grupo. De un grupo que un buen día descubre –estudiaron juntos y han pasado veinte años desde su graduación –, que no tienen ese álbum de fotos que se hacen todos los graduados. En el momento en que tenían que hacérselo, existían unas dificultades económicas tremendas en el sitio donde viven, que puede o no ser Cuba. Así que se reúnen veinte años después para hacerse unas fotos. La historia gira alrededor de la fiesta para hacerse este álbum, que intenta recuperar una fiesta nunca celebrada.

JCR: Algún comentario final que quieras hacer antes de despedirnos.

AJP: Solo agradecerte a ti la conversación, la inmersión en los textos míos y esta lectura, este discurso hilado, a partir de libros que a veces a mí me parecen muy distintos, muy distanciados unos de otros, pero que al final pueden leerse... No sé, uno piensa que ha hecho algunas cosas dispersas y, a lo peor, se ha traicionado construyendo un pequeño sistema.

JCR: Jajajaja.

AJP: Ojalá que no sea así. O, por lo menos, que ese sistema no sea tan antipático a los lectores como para mí lo han sido otros.

Nota

1. Para una crítica de la comercialización de las ruinas habaneras, consúltese el ensayo de Francisco Morán titulado “Un asiento, y Ponte, entre las ruinas”, publicado en el libro La vigilia cubana Sobre Antonio José Ponte (Rosario: Beatriz Viterbo, 2009).