Los extravíos orientalistas de Théophile Gautier

(Introducción)

Francisco Morán

Si, como afirma Edward Said, el orientalismo es “un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre el Oriente,” a partir de la producción de un saber orientalista (Orientalismo, 21), quizá no haya muchos espacios simbólicos que se presten tanto a la producción de ese saber como el del bazar. Varios estudiosos han criticado a Said porque su lectura parte de un binarismo, hasta cierto punto maniqueo, que le adjudica a Occidente un rol activo en la producción del Oriente, mientras que este permanece reducido a la condición de objeto (temido, deseado, distorsionado).

Mi propósito no es el de proponer un estudio más o menos de todos los aspectos que ciertamente lo ameritan de este pasaje del libro Constinopla, de Théophile Gautier, sino comentar muy brevemente su paseo por el bazar, y, a través de este paseo, la producción de un Oriente que surge de la colección y acumulación de objetos, espacios, sensaciones, colores, y generalizaciones que hace el sujeto occidental. Así, el bazar deviene no solo un lugar “típicamente” oriental, sino también – y por lo mismo – uno desde donde observar, describir, y fijar “lo oriental.” Este proceso por el que lo “exótico” y la diferencia pasan a ser domesticados se complica, como se verá, por el colapso de los archiconocidos binarismos: sujeto-objeto, Oriente-Occidente, familiar-extraño. Uno no tiene más que leer cuidadosamente la apertura del texto para ver como ocurre esto.

Gautier comienza hablando de manera impersonal, y no obstante – puesto que retóricamente no falla en recordarnos las instrucciones que ofrecen las guías de viaje – es obvio que tiene en mente a un lector al que invita, implícitamente, a que lo acompañe: “Siguiendo…. Se llega…” Las “tortuosas calles” son un reflejo especular y anticipado del “olor penetrante” (igualmente tortuoso), que el autor, ahora sí dirigiéndose directamente a su interlocutor – su acompañante – se apresura a prevenir. Ese “olor penetrate,” le advierte, “te atrapa e intoxica tan pronto entras en el lugar” (énfasis mío). Habría que voltear al revés lo que dijimos antes: no es solo ese acompañante imaginario el que permanece – en el tiempo que se prolonga en el uso del presente – atrapado e intoxicado, sino también Gautier. Para decirlo de otro modo, la entrada en el bazar oriental tiene un precio: la (des)orientalización. Obsérvese el registro enfático del pasaje al otro lugar como uno hecho para perderse: calles tortuosas, olor penetrante que atrapa e intoxica. Es precisamente el catálogo, la colección de olores, la que inaugura la colección orientalista:

instrucciones que ofrecen las guías de viaje – es obvio que tiene en mente a un lector al que invita, implícitamente, a que lo acompañe: “Siguiendo…. Se llega…” Las “tortuosas calles” son un reflejo especular y anticipado del “olor penetrante” (igualmente tortuoso), que el autor, ahora sí dirigiéndose directamente a su interlocutor – su acompañante – se apresura a prevenir. Ese “olor penetrate,” le advierte, “te atrapa e intoxica tan pronto entras en el lugar” (énfasis mío). Habría que voltear al revés lo que dijimos antes: no es solo ese acompañante imaginario el que permanece – en el tiempo que se prolonga en el uso del presente – atrapado e intoxicado, sino también Gautier. Para decirlo de otro modo, la entrada en el bazar oriental tiene un precio: la (des)orientalización. Obsérvese el registro enfático del pasaje al otro lugar como uno hecho para perderse: calles tortuosas, olor penetrante que atrapa e intoxica. Es precisamente el catálogo, la colección de olores, la que inaugura la colección orientalista:

Aquí se exponen en montones o en bolsas abiertas alheña, madera de sándalo, antimonio, polvos para colorear, dátiles, canela, goma Benjamin, nueces, ámbar gris, masilla, jengibre, nuez moscada, opio, hashisch, todo bajo la mirada vigilante de mercaderes con las piernas cruzadas en actitud de indiferencia, y quienes parecen entumecidos por la pesadez de la atmósfera saturada de perfumes. “Estas montañas de drogas aromáticas,” que recuerdan las comparaciones de Sir Hasirim, no lo atraen a uno por mucho tiempo.

Desde luego, la mirada toma parte en la catalogación del Oriente. Podemos ver ciertos colores – el del ámbar gris, el de la canela, el del jengibre – pero lo que reina aquí son los olores, las “montañas de drogas aromáticas” que, a pesar de la distancia que busca crear Gautier al

canela, el del jengibre – pero lo que reina aquí son los olores, las “montañas de drogas aromáticas” que, a pesar de la distancia que busca crear Gautier al  acortar el efecto que producen sobre el viajero occidental, penetran e intoxican su propia escritura, obligándola a discurrir por, reproduciéndola, la “tortuosidad” de los caminos orientales. Es por esta razón que a medida que se empieza a producir, a describir, a coleccionar el Oriente en la escritura, también asistimos, por el mismo proceso, a la subjetivación del yo, a su simultánea orientalización y desorientalización.

acortar el efecto que producen sobre el viajero occidental, penetran e intoxican su propia escritura, obligándola a discurrir por, reproduciéndola, la “tortuosidad” de los caminos orientales. Es por esta razón que a medida que se empieza a producir, a describir, a coleccionar el Oriente en la escritura, también asistimos, por el mismo proceso, a la subjetivación del yo, a su simultánea orientalización y desorientalización.

No negaremos, sin embargo, los continuos esfuerzos por objetivar la humanidad del otro, por fijarla y domesticarla. Así, de entre las montañas de las drogas aromáticas emerge la estereotipada imagen del sujeto oriental: en este caso el mercader ahistórico, fuera del tiempo, hierático, absolutamente exotizado en la distancia, atontado por las emanaciones de los olores extraños, y que solo tiene ojos para vigilar su mercancía odorífica, embriagadora. Esta es, pues, la lógica que domina la crónica sobre el bazar de Constantinopla: la afirmación de la diferencia del otro oriental y el naufragio en esa diferencia. Es por esto que el paseo oscila entre la voluntad ordenadora, el deseo del cartógrafo – “Continuando…. llegas al – y el extravío: en el Gran Bazar “a uno le resulta difícil encontrar el camino, aún después de varias visitas.” Las calles tortuosas, los olores intoxicante, el “martilleo ensordecedor” de los artesanos que trabajan el cobre; todo, en fin, contribuye al afán de coleccionar y catalogar al Oriente, y a la pérdida del yo en su propio catálogo, en los bazares del deseo que asedia e inutiliza su brújula.

Como expresamos antes, esto no es sino una mera introducción, algunas reflexiones suscitadas por el texto de Gautier. Corresponde a cada lector, entonces, tramar su propio itinerario.

Constantinopla*

Théophile Gautier

Bazares

Siguiendo las tortuosas calles que conducen al Yeni Valideh Djami y a la mezquita del sultán Bayezid, se llega al bazar egipcio  o de los estupefacientes; es un gran mercado atravesado de uno a otro extremo por un callejón concebido para que lo usen compradores y vendedores. Un olor penetrante, compuesto del aroma de innumerables productos exóticos, te atrapa e intoxica tan pronto como entras en el lugar. Aquí se exponen en montones o en bolsas abiertas alheña, madera de sándalo,

o de los estupefacientes; es un gran mercado atravesado de uno a otro extremo por un callejón concebido para que lo usen compradores y vendedores. Un olor penetrante, compuesto del aroma de innumerables productos exóticos, te atrapa e intoxica tan pronto como entras en el lugar. Aquí se exponen en montones o en bolsas abiertas alheña, madera de sándalo, antimonio, polvos para colorear, dátiles, canela, goma Benjamin, nueces, ámbar gris, masilla, jengibre, nuez moscada, opio, hashisch, todo bajo la mirada vigilante de mercaderes con las piernas cruzadas en actitud de indiferencia, y quienes parecen entumecidos por la pesadez de la atmósfera saturada de perfumes. “Estas montañas de drogas aromáticas,” que recuerdan las comparaciones de Sir Hasirim, no lo atraen a uno por mucho tiempo.

antimonio, polvos para colorear, dátiles, canela, goma Benjamin, nueces, ámbar gris, masilla, jengibre, nuez moscada, opio, hashisch, todo bajo la mirada vigilante de mercaderes con las piernas cruzadas en actitud de indiferencia, y quienes parecen entumecidos por la pesadez de la atmósfera saturada de perfumes. “Estas montañas de drogas aromáticas,” que recuerdan las comparaciones de Sir Hasirim, no lo atraen a uno por mucho tiempo.

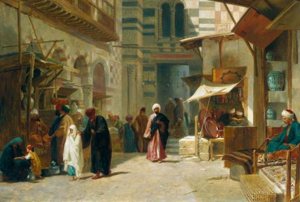

Continuando a través del martilleo ensordecedor de los artesanos del cobre, y de las enfermizas exhalaciones de las casas de comida que exhiben sobre sus tenderetes tarros llenos de preparaciones turcas – no muy apetitosas para un estómago parisién – llegas al Gran Bazar, cuyo aspecto exterior no es imponente en lo absoluto, con sus grandes murallas grises ornamentadas por domos bajos, sombríos, parecidos a verrugas, y por una multitud de casuchas y tenderetes ocupados por mezquinas industrias.

El Gran Bazar, para darle el nombre que le otorgaron los francos, cubre un vasto espacio de suelo, y forma, podríamos decir, una ciudad dentro de la ciudad, con calles, callejones, pasajes, plazas, puntos de cruce, y fuentes; una maza inextricable en la que a uno le resulta difícil encontrar el camino, aún después de varias visitas. El vasto espacio está todo cubierto, y la luz se filtra en él a través de las pequeñas cúpulas, ya mencionadas, y que salpican el techo plano del edificio. La luz es suave, débil y dudosa, favoreciendo más al tratante que al comprador. No deseo destruir la idea de la magnificencia oriental sugerida por el nombre Bezestin de Constantinopla, pero el Bazar turco es nada más como el Templo de París, al que mucho se asemeja en su disposición.

Entré a través de una arcada vacía de pretensiones arquitectónicas, y me encontré en un callejón dedicado a la  perfumería. Aquí se venden esencias de bergamota y de jasmín, botellones con gaviotas de Atar (1) en cajas de terciopelo alentejuelado, agua de rosas, cosméticos, pastillas de serrallo grabadas con inscripciones turcas, bolsas de almizcle, coronas de jade, ámbar, cocoa, marfil, frutas de piedra (2), madera de sándalo o de rosa, espejos persas enmarcados con delicadas pinturas, peines cuadrados con largos dientes – en una palabra, el arsenal completo de la coquetería turca.

perfumería. Aquí se venden esencias de bergamota y de jasmín, botellones con gaviotas de Atar (1) en cajas de terciopelo alentejuelado, agua de rosas, cosméticos, pastillas de serrallo grabadas con inscripciones turcas, bolsas de almizcle, coronas de jade, ámbar, cocoa, marfil, frutas de piedra (2), madera de sándalo o de rosa, espejos persas enmarcados con delicadas pinturas, peines cuadrados con largos dientes – en una palabra, el arsenal completo de la coquetería turca.

Frente a los tenderetes hay numerosos grupos de mujeres, cuyos ferradjehs verde rosa, malva rosa o azul cielo, así como sus opacos y cuidadosamente dibujados yashmaks, y las botas marruecas amarillas, sobre las que usan chanclos del mismo color, las marcan como perfectas musulmanas. A menudo llevan de la mano a hermosos niños vestidos con chaquetas rojas o verdes trenzadas con oro, pantalones mamelucos color cereza, junquillo, o de un tafetán de otros colores brillantes que relucen como flores en la sombra fresca, transparente. Negras envueltas en habbarahs del Cairo, ajedrezados en blanco y azul, permanecen detrás de los niños y completan el efecto pintoresco. También a veces un eunuco negro, reconocible por su corta estatura, sus largas piernas, su rostro lampiño, gordo, fláccido, hundido entre los hombros, vigila con morosa mirada la pequeña compañía cuyo cuidado le ha sido confiado, y agita, para hacerle un lugar en la multitud, el courbach de piel de hipopótamo que es la marca distintiva de su autoridad. El tratante, apoyado en sus codos, replica flemáticamente a las innumerables preguntas de las jóvenes, quienes revuelven sus mercancías y desorganizan su puesto de venta, haciendo todo tipo de preguntas absurdas, exigiendo conocer los precios y objetándolos luego con pequeños estallidos de risa incrédula.

menudo llevan de la mano a hermosos niños vestidos con chaquetas rojas o verdes trenzadas con oro, pantalones mamelucos color cereza, junquillo, o de un tafetán de otros colores brillantes que relucen como flores en la sombra fresca, transparente. Negras envueltas en habbarahs del Cairo, ajedrezados en blanco y azul, permanecen detrás de los niños y completan el efecto pintoresco. También a veces un eunuco negro, reconocible por su corta estatura, sus largas piernas, su rostro lampiño, gordo, fláccido, hundido entre los hombros, vigila con morosa mirada la pequeña compañía cuyo cuidado le ha sido confiado, y agita, para hacerle un lugar en la multitud, el courbach de piel de hipopótamo que es la marca distintiva de su autoridad. El tratante, apoyado en sus codos, replica flemáticamente a las innumerables preguntas de las jóvenes, quienes revuelven sus mercancías y desorganizan su puesto de venta, haciendo todo tipo de preguntas absurdas, exigiendo conocer los precios y objetándolos luego con pequeños estallidos de risa incrédula.

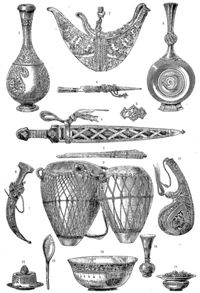

Detrás de los puestos de venta hay trastiendas, a las que se llega en dos o tres pasos, y en las que se encuentran  mercancías más preciosas, encerradas en cofres o en armarios, y que solo se abren para los genuinos compradores. Allí se encuentran las bellas bufandas listadas de Túnez, los chals de Persia – el bordado de los cuales es una perfecta imitación de las palmas de Cachemira – espejos de madreperla, taburetes incrustados con calado, y hechos para poner en ellos bandejas de sorbetes, pedestal de lectura para sostener el Corán, quemadores de perfume con filigranas de oro o plata, esmaltados y grabados en cobre, pequeñas manos de marfil o de concha para rascarse la espalda, campanas de narghileh (3) hechas de acero de Khorassan, tazas chinas y japonesas – en una palabra, todas las baratijas del Oriente.

mercancías más preciosas, encerradas en cofres o en armarios, y que solo se abren para los genuinos compradores. Allí se encuentran las bellas bufandas listadas de Túnez, los chals de Persia – el bordado de los cuales es una perfecta imitación de las palmas de Cachemira – espejos de madreperla, taburetes incrustados con calado, y hechos para poner en ellos bandejas de sorbetes, pedestal de lectura para sostener el Corán, quemadores de perfume con filigranas de oro o plata, esmaltados y grabados en cobre, pequeñas manos de marfil o de concha para rascarse la espalda, campanas de narghileh (3) hechas de acero de Khorassan, tazas chinas y japonesas – en una palabra, todas las baratijas del Oriente.

La calle más importante del Bazar está coronada de arcadas alternando en negro y blanco, y la bóveda está cubierta de arabescos en grisaille (4) medio borrados, en el gusto turco rococó, que está más cerca del estilo en boga bajo Luis XV de lo que cabría suponerse. Termina en un lugar abierto, donde se levanta una fuente ornamentada y pintada, cuya agua se usa para abluciones, porque los turcos no olvidan nunca sus deberes religiosos, y con toda calma se hacen a un lado en medio de un regateo, dejan al comprador esperando, se arrodillan sobre sus alfombras, se vuelven hacia la Meca, y dicen sus oraciones con tanta devoción como si estuvieran bajo el domo de Santa Sofía o de la mezquita del Sultán Achmet (5).

Una de las tiendas más frecuentadas por los extranjeros es la de Ludovico, un mercader armenio que habla francés y que pacientemente te permite revolver sus mercaderías. Muchas veces he estado allí por largo rato, disfrutando un excelente café Mocha en pequeñas tazas chinas que penden de colgadores de plata filigranada a la vieja usanza turca. Rembrandt habría encontrado aquí los medios de enriquecer su museo de antigüedades: armas antiguas, cosas viejas, pintoresco trabajo de orfebre, curiosa cerámica, extraordinarios utensilios el uso de los cuales es desconocido. Sobre una pequeña, baja mesa, están esparcidos kandjars, yataganes, dagas en

pacientemente te permite revolver sus mercaderías. Muchas veces he estado allí por largo rato, disfrutando un excelente café Mocha en pequeñas tazas chinas que penden de colgadores de plata filigranada a la vieja usanza turca. Rembrandt habría encontrado aquí los medios de enriquecer su museo de antigüedades: armas antiguas, cosas viejas, pintoresco trabajo de orfebre, curiosa cerámica, extraordinarios utensilios el uso de los cuales es desconocido. Sobre una pequeña, baja mesa, están esparcidos kandjars, yataganes, dagas en  vainas de plata repujada, fundas de terciopelo, piel de Yemén, madera, latón, y asas de jade, ágate, marfil, tachonadas de granate, turquesas, coral, largas, estrechas, anchas, curvas, onduladas; -- de cada forma, de cada período, de cada país, desde la hoja de damasco del pachá, grabada con versos del Corán, en letras de oro, hasta el cuchillo del ronco conductor de camellos. Cuántos Zebecs y Arnaouts, cuántos beys (6) y effendis (7), cuántos omrahs y rajás deben haberse despojado de sus cintos para formar este precioso y pintoresco arsenal que enloquecería de delicia a los Decamps.

vainas de plata repujada, fundas de terciopelo, piel de Yemén, madera, latón, y asas de jade, ágate, marfil, tachonadas de granate, turquesas, coral, largas, estrechas, anchas, curvas, onduladas; -- de cada forma, de cada período, de cada país, desde la hoja de damasco del pachá, grabada con versos del Corán, en letras de oro, hasta el cuchillo del ronco conductor de camellos. Cuántos Zebecs y Arnaouts, cuántos beys (6) y effendis (7), cuántos omrahs y rajás deben haberse despojado de sus cintos para formar este precioso y pintoresco arsenal que enloquecería de delicia a los Decamps.

Cuelgan de las paredes, debajo de sus yelmos, con un destello de acero, cotas de malla, relucientes escudos de caparazón de tortuga, hipopótamo, o acero damasquinado, cubiertos con tachonaduras de cobre; carcases de Mongolia, largas armas trabajadas en niello (8), con incrustaciones, por lo que son al mismo tiempo armas y joyas; mazas absolutamente como esas de los caballeros medievales, y que las ilustraciones turcas nunca fallan en ponerlas en manos de los persas como marca distintiva de ridículo.

En los armarios de Broussa (9) las sedas resplandecen como el agua a la luz de la luna bajo sus cubiertas de plata; zapatillas albanesas y petacas de tabaco con un ligero entramado dorado, diseños coloreados, y pastillas; camisetas de fina seda crêpé, pañuelos bordados de lentejuelas; cachemiras persas e indias, pellizas verde emir cubiertas con la lustrosa piel de la funda de los sables; chaquetas con un trenzado más elaborado que los arabescos del Salón de los Embajadores de la Alhambra; dolmans (10) rígidas por el oro; brocados chispeantes que encandilan con su bordado en oro; machlas del Cairo, cortadas según el modelo del dalmático bizantino (11) – el todo del lujo fabuloso, la riqueza quimérica de estos países del sol, de los que alcanzamos una visión como el espejismo de un sueño desde las profundidades de nuestra vieja Europa.

seda crêpé, pañuelos bordados de lentejuelas; cachemiras persas e indias, pellizas verde emir cubiertas con la lustrosa piel de la funda de los sables; chaquetas con un trenzado más elaborado que los arabescos del Salón de los Embajadores de la Alhambra; dolmans (10) rígidas por el oro; brocados chispeantes que encandilan con su bordado en oro; machlas del Cairo, cortadas según el modelo del dalmático bizantino (11) – el todo del lujo fabuloso, la riqueza quimérica de estos países del sol, de los que alcanzamos una visión como el espejismo de un sueño desde las profundidades de nuestra vieja Europa.

Entre las guirnaldas de ámbar, ébano, coral, madera de sándalo, con las cajas de perfumes de oro esmaltado, los pedestales para la escritura, los preciosos cofres y espejos, las pinturas en las que se representan escenas tomadas del Mahabharata, los abanicos de plumas de pavorreal o de faisanes de Argos, los tazones cincelados o incrustados en plata – en medio de todas estas deliciosas cosas turcas uno encuentra inesperadamente porcelanas de Sevres y de Dresde, mercaderías de Vincennes, esmaltes de Limoges, que solo Dios sabe de dónde han venido.

Cada calle del Bazar está dedicada a un comercio especial. Aquí hay vendedores de zapatillas, sandalias, y botas. Los  puestos más curiosos son los que están llenos de extravagantes calzados, doblados en las puntas como techos chinos, con tacones bajos, de piel, de cuero marroquí, terciopelo, brocado, piqué, alentejuelados, trenzados, y adornados con penachos de suaves plumas y de

puestos más curiosos son los que están llenos de extravagantes calzados, doblados en las puntas como techos chinos, con tacones bajos, de piel, de cuero marroquí, terciopelo, brocado, piqué, alentejuelados, trenzados, y adornados con penachos de suaves plumas y de hilos de seda, y completamente inadecuados para los pies europeos. Algunos son curvos y doblados hacia arriba como góndolas venecianas; otros desesperarían a la Cenicienta y a Rodopa (12) por su primorosa pequeñez, y por su apariencia de joyeros más que de posibles zapatillas. El amarillo, el rojo y el verde desaparecen bajo el plumaje de oro y plata. Los zapatos de los niños son trabajados en las formas y ornamentos más encantadoramente caprichosos. Para usar en la calle, las mujeres se ponen las botas marruecas amarillas que ya mencioné; porque todas estas bellas maravillas pensadas para las esteras indias y las alfombras persas, pronto se pegarían al fango de las calles de Constantinopla.

hilos de seda, y completamente inadecuados para los pies europeos. Algunos son curvos y doblados hacia arriba como góndolas venecianas; otros desesperarían a la Cenicienta y a Rodopa (12) por su primorosa pequeñez, y por su apariencia de joyeros más que de posibles zapatillas. El amarillo, el rojo y el verde desaparecen bajo el plumaje de oro y plata. Los zapatos de los niños son trabajados en las formas y ornamentos más encantadoramente caprichosos. Para usar en la calle, las mujeres se ponen las botas marruecas amarillas que ya mencioné; porque todas estas bellas maravillas pensadas para las esteras indias y las alfombras persas, pronto se pegarían al fango de las calles de Constantinopla.

A continuación están los negociantes de caftán, gandouras (13), y batas de vestir de seda de Brusa. Los trajes no son caros, aunque los colores son encantadores y los tejidos extremadamente suaves. Estos negociantes también venden cosas de Brusa, medio seda y medio hilo, para la confección de vestidos, chalecos y pantalones a la moda europea, que son muy frescos, ligeros y bonitos. Es una nueva industria fomentada por Abdul Medjid (14).

Entonces, en un callejón especial vienen los que trabajan los hilos de oro y manufacturan los hilos dorados y plateados  con que se bordan las petacas de tabaco, las zapatillas, los pañuelos, los chalecos, los dolmans y las chaquetas. Detrás del cristal de las vidrieras resplandecen en sus bobinas de hilos brillantes que eventualmente se transformarán en flores, follaje y arabescos. Aquí se manufacturan también las cuerdas y los graciosos arcos tan coquetamente complicados que nuestra gente no son capaces de imitarlos. Los turcos los hacen a mano, atando el extremo del hilo al dedo del pie desnudo.

con que se bordan las petacas de tabaco, las zapatillas, los pañuelos, los chalecos, los dolmans y las chaquetas. Detrás del cristal de las vidrieras resplandecen en sus bobinas de hilos brillantes que eventualmente se transformarán en flores, follaje y arabescos. Aquí se manufacturan también las cuerdas y los graciosos arcos tan coquetamente complicados que nuestra gente no son capaces de imitarlos. Los turcos los hacen a mano, atando el extremo del hilo al dedo del pie desnudo.

Hay joyeros cuyas gemas están encerradas en cofres de los que nunca quitan los ojos, o en cajas de cristal fuera del alcance de los ladrones. Estas tiendas oscuras, muy parecidas a puestos de zapateros, están llenas de increíbles riquezas. Diamantes de Vizapoor y Golconda traídos por las caravanas; rubíes de Giamschid, zafiros de Ormuz, – eso, para no hablar de los granates, crisoberiles, aguamarinas, azerodraches, aventurinas, lapislázulis – están apilados por montones; porque los turcos hacen un gran uso de las gemas no solo por motivos de lujo, sino también como un modo conveniente para el transporte del dinero. Un diamante, fácil de llevar y de esconder, representa una gran suma en un pequeño volumen. Desde el punto de vista oriental es una inversión segura, aunque no produzca intereses. Estas gemas son generalmente cortadas en cabochon (15), porque los orientales no cortan ni el diamante ni el rubí, bien porque no están familiarizados con el polvo de diamante, o porque temen disminuir el número de quilates al desperdiciar con el corte los ángulos de las piedras. El montaje suele ser complejo y según el gusto genovés o rococó. El arte delicado, elegante y puro de los árabes no ha dejado sino muy pocas trazas entre los turcos. La joyería consiste mayormente de collares, aretes, ornamentos para la cabeza, estrellas, flores, crecientes, brazaletes, ajorcas, empuñaduras de

alcance de los ladrones. Estas tiendas oscuras, muy parecidas a puestos de zapateros, están llenas de increíbles riquezas. Diamantes de Vizapoor y Golconda traídos por las caravanas; rubíes de Giamschid, zafiros de Ormuz, – eso, para no hablar de los granates, crisoberiles, aguamarinas, azerodraches, aventurinas, lapislázulis – están apilados por montones; porque los turcos hacen un gran uso de las gemas no solo por motivos de lujo, sino también como un modo conveniente para el transporte del dinero. Un diamante, fácil de llevar y de esconder, representa una gran suma en un pequeño volumen. Desde el punto de vista oriental es una inversión segura, aunque no produzca intereses. Estas gemas son generalmente cortadas en cabochon (15), porque los orientales no cortan ni el diamante ni el rubí, bien porque no están familiarizados con el polvo de diamante, o porque temen disminuir el número de quilates al desperdiciar con el corte los ángulos de las piedras. El montaje suele ser complejo y según el gusto genovés o rococó. El arte delicado, elegante y puro de los árabes no ha dejado sino muy pocas trazas entre los turcos. La joyería consiste mayormente de collares, aretes, ornamentos para la cabeza, estrellas, flores, crecientes, brazaletes, ajorcas, empuñaduras de  dagas y espadas; pero estos solo pueden verse en todo su esplendor en las profundidades del harén, sobre las cabezas y senos de las odaliscas, bajo el ojo del amo, enroscado en una esquina del diván, y todo este lujo, en la medida de lo concerniente al extranjero, es como si no existiera.

dagas y espadas; pero estos solo pueden verse en todo su esplendor en las profundidades del harén, sobre las cabezas y senos de las odaliscas, bajo el ojo del amo, enroscado en una esquina del diván, y todo este lujo, en la medida de lo concerniente al extranjero, es como si no existiera.

Aunque el esplendor de las oraciones precedentes, consteladas como están con los nombres de gemas, pueden haberte hecho pensar en el tesoro de Harun al-Raschild y en la cueva de Abul Kaesim, no tienes que imaginar nada deslumbrante, un juego enloquecedor de luces, porque los turcos no comprenden el arte de exhibir las gemas como los joyeros parisienses, y los diamantes sin cortar, lanzados en puñados dentro de pequeñas tazas de madera, parecen pequeños granos de cristal. No obstante, sería fácil gastar un millón en estas tiendas de dos peniques.

El Bazar de las Armas podría muy bien ser considerado como el corazón mismo del Islam. Ninguna de las ideas modernas ha traspasado su umbral. El viejo partido turco reina aquí, gravemente sentado con las piernas cruzadas, y profesando por los perros cristianos un desprecio tan profundo como en los días de Mahoma II. El tiempo ha detenido sus pasos para estos turcos otomanos, quienes, quizá con razón, se arrepienten de los jenízaros y de las antiguas barbaridades. Aquí se encuentran los grandes turbantes hinchados, los dolmans bordeados de piel, los pantalones de mamelucos completos, los elevados sashes y el verdadero traje clásico tal y como puede verse en la colección Elbicei Attica, en la tragedia de Bajazet (16), y en la ceremonia del Bourgeois Gentilhomme. Aquí se ven rostros tan impasibles como el destino, miradas fijas, serias, narices ganchudas sobre largas barbas blancas, mejillas morenas bronceadas por el abuso de los baños de vapor, cuerpos robustos extenuados por las voluptuosidades del harén y los éxtasis del opio, – en una palabra, los turcos de pura raza, que están desapareciendo lentamente, y a los que pronto habrá que buscar en las profundidades mismas de Asia.

como en los días de Mahoma II. El tiempo ha detenido sus pasos para estos turcos otomanos, quienes, quizá con razón, se arrepienten de los jenízaros y de las antiguas barbaridades. Aquí se encuentran los grandes turbantes hinchados, los dolmans bordeados de piel, los pantalones de mamelucos completos, los elevados sashes y el verdadero traje clásico tal y como puede verse en la colección Elbicei Attica, en la tragedia de Bajazet (16), y en la ceremonia del Bourgeois Gentilhomme. Aquí se ven rostros tan impasibles como el destino, miradas fijas, serias, narices ganchudas sobre largas barbas blancas, mejillas morenas bronceadas por el abuso de los baños de vapor, cuerpos robustos extenuados por las voluptuosidades del harén y los éxtasis del opio, – en una palabra, los turcos de pura raza, que están desapareciendo lentamente, y a los que pronto habrá que buscar en las profundidades mismas de Asia.

Al mediodía el Bazar de las Armas cierra serenamente, y los mercaderes millonarios se retiran a sus kioskos en las orillas del Bósforo a mirar con ojos coléricos el paso de los vapores, francas diabólicas invenciones. Las riquezas que contiene este bazar son incalculables. Aquí se preservan las hojas damasquinadas, grabadas con letras árabes, y con las que el sultán Saladino cortó almohadones lanzados al aire en la presencia de Ricardo Corazón de León, quien rebanó un yunque con su gran mandoble, y el cual tiene tantos cortes en el dorso como cabezas ha decapitado – sus azulados aceros atraviesan los petos como si se tratara de hojas de papel, sus empuñaduras son cofres de gemas –  viejos mosquetes de martillo y vara, maravillas de cincelado y trabajos en niello; hachas de combate que quizá Timor, Gengis Khan y Scanderberg usaron para

viejos mosquetes de martillo y vara, maravillas de cincelado y trabajos en niello; hachas de combate que quizá Timor, Gengis Khan y Scanderberg usaron para aplastar yelmos y cráneos – en una palabra, el arsenal completo, feroz y pintoresco del antiguo Islam. Aquí brillan, chispean, y relucen, bajo un rayo de luz que cae desde la alta bóveda, sudaderas bordadas con plata y oro, tachonadas con soles de gemas, lunas de diamantes, estrellas de zafiros; gualdrapas como de cuentos de hadas que el lujo oriental otorga a los nobles corceles de Nedji, merecedores descendientes de los Dahis, los Rabras, los Naamahs, y de otras equinas celebridades de la hípica del viejo Islam.

aplastar yelmos y cráneos – en una palabra, el arsenal completo, feroz y pintoresco del antiguo Islam. Aquí brillan, chispean, y relucen, bajo un rayo de luz que cae desde la alta bóveda, sudaderas bordadas con plata y oro, tachonadas con soles de gemas, lunas de diamantes, estrellas de zafiros; gualdrapas como de cuentos de hadas que el lujo oriental otorga a los nobles corceles de Nedji, merecedores descendientes de los Dahis, los Rabras, los Naamahs, y de otras equinas celebridades de la hípica del viejo Islam.

Es de notar, considerando el descuido musulmán, que este bazar es considerado tan precioso que no se permite fumar en el interior de sus recintos. No hace falta decir más, porque el turco fatalista encendería su pipa sobre un polvorín.

A manera de contraste con este esplendor, permite que te cuente algo sobre el Bazar Lice.  Es la morgue, el osario, el matadero, donde terminan todas estas glorias luego de haber pasado por diversas fases de decadencia. El caftán que brilló sobre los hombros de un visir o de un pachá, termina su carrera sobre la espalda de un portero o de un obrero de construcción naval; la chaqueta que moldeó los opulentos encantos de una belleza georgiana del harén aquí envuelve, sucia y desvaída, el marco momificado de una vieja mendiga. Es una increíble masa de harapos y jirones en la que, donde no hay un hueco, hay una mancha. Cuelgan fláccida, lúgubremente, de clavos oxidados, con ese extraño aspecto humano peculiar de las ropas que han sido usadas por mucho tiempo; se mueven mientras las alimañas viajan sobre ellos. Anteriormente la plaga anidó en los pliegues gastados de estas prendas imposibles de describir, manchadas, y se escondió ella misma allí como una araña negra en su tela en algún repugnante rincón. El Rastro de Madrid, el Templo de París, la antigua Alsacia de Londres, son nada comparados con este Tyburn de ropa oriental de segunda mano conocido por el significativo nombre que he dicho antes. Espero que se me perdone la picazón de esta descripción en favor de las gemas, brocados, y ampollas de esencia del principio. Además, un viajero es como un doctor, puede decir cualquier cosa.

Es la morgue, el osario, el matadero, donde terminan todas estas glorias luego de haber pasado por diversas fases de decadencia. El caftán que brilló sobre los hombros de un visir o de un pachá, termina su carrera sobre la espalda de un portero o de un obrero de construcción naval; la chaqueta que moldeó los opulentos encantos de una belleza georgiana del harén aquí envuelve, sucia y desvaída, el marco momificado de una vieja mendiga. Es una increíble masa de harapos y jirones en la que, donde no hay un hueco, hay una mancha. Cuelgan fláccida, lúgubremente, de clavos oxidados, con ese extraño aspecto humano peculiar de las ropas que han sido usadas por mucho tiempo; se mueven mientras las alimañas viajan sobre ellos. Anteriormente la plaga anidó en los pliegues gastados de estas prendas imposibles de describir, manchadas, y se escondió ella misma allí como una araña negra en su tela en algún repugnante rincón. El Rastro de Madrid, el Templo de París, la antigua Alsacia de Londres, son nada comparados con este Tyburn de ropa oriental de segunda mano conocido por el significativo nombre que he dicho antes. Espero que se me perdone la picazón de esta descripción en favor de las gemas, brocados, y ampollas de esencia del principio. Además, un viajero es como un doctor, puede decir cualquier cosa.

Francisco Morán, traducción al español

* Constantinople

Traducción al inglés de Robert Howe Gould, M.A.

New York: Henry Holt and Company, 1875

Notas

1. Atar: pueblo en el noroeste de Mauritania. En el texto de Gautier no aparecen ni esta, ni las notas que siguen. Las hemos tomado de diferentes fuentes de internet, Wikipedia principalmente. En algunas de ellas, como la referida al sultán Abdul Medjid, aparecen comentarios prejuiciados. No obstante, si los lectores tienen esto en mente, estas notas – esperamos – serán útiles para una mayor comprensión del texto.

2. frutas de piedra (“fruit-stones” en el original). Se trata de frutas carnosas, indehiscentes, con una sola semilla; por ejemplo: la almendra, el melocotón, la ciruela, la cereza, la aceituna, etc.

3. Fumar narghileh es considerado una actividad social en la que participan grupos de iguales y familias, y que se practica a menudo en los cafés. En la mayor parte de los países árabes, el “Narghileh” se ha convertido en centro de las actividades sociales de la conversación y pasar el tiempo. Generalmente, las sesiones de fumar duran de 45 a 60 minutos, en las que la misma pipa es casi siempre compartida por todos los participantes.

4. grisaille (vocablo francés, de gris) es un término que refiere a una pintura ejecutada completamente en monocromo, usualmente en variaciones de gris o carmelita o marrón, y usada particularmente en la decoración para presentar los objetos en relieve.

5. La Mezquita del Sultán Achmet es una compleja edificación construida en nombre del sultán Ahmed I, en la actual región llamada también Sultán Ahmed. Se componía de una mezquita, una madraza (escuela), una escuela primaria, una tumba, tiendas de mercadería, un baño turco, una clínica y un hospicio. Fue diseñada por el arquitecto Sedefkar Mehmed y construida entre 1609 y 1620. La pared de la mezquita está coloreada con losas azules. Se la conoce como la Mezquita Azul. Allí se encuentran las tumbas del sultán Ahmed I, la de sus hijos y la de su madre.

6. bey es un título turco que designa a algo parecido a un cacique, y que se aplica tradicionalmente a los líderes de pequeños grupos tribales. En los relatos históricos, a muchos turcos y líderes persas se les llama bey, beg, bek, bay, baig o beigh. Es la misma palabra con el simple significado de “señor.” Las regiones o las provincias gobernadas por los beys (el equivalente de duque en Europa), o que estos administraban fueron llamadas beylik, significando aproximadamente “emirato” o “principalidad” en el primer caso, y “provincia” o “gobernaduría,” en el segundo (el equivalente de ducado en Europa). Hoy la palabra se usa como título social para los hombres (como la palabra “mister” en inglés).

7. effendi o efendi (Arábico: أفندي Afandī; Persa: آفندی) es un título de nobleza que significa señor o amo. Es un título de respeto y cortesía en Turquía, equivalente al inglés Sir.

8. niello es una aleación negra de sulfuro, cobre, plata, y usualmente plomo, usada como incrustación en los grabados en metal. A los egipcios se les acredita la creación de la decoración en niello.

9. Broussa (Brusa, Brussa). Ciudad en el noroeste de Turquía, al sudeste del Mar de Mármara. Bursa fue fundada a fines del siglo III B.C. por Prusias I, rey de Bitinia, y fue llamada Prusia ad Olympium, o Prusa (más tarde Brusa o Brussa). La historia de la ciudad se refleja en su arquitectura seljuk, otomana, y Bizantina. Capturada por los turcos otomanos en 1326, se convirtió en la capital otomana y fue embellecida con mezquitas, baños y caravasares. Bursa también le dio nombre al estilo Bursa, un estilo arquitectónico que incorpora técnicas otomanas y bizantinas, y que es especialmente visible en la mezquita Yesil (1419). La ciudad muchas bellas mezquitas, incluyendo la Gran Mezquita (1421) y la mezquita de Beyazid I (1399).

11. dalmático bizantino. El dalmático es una túnica de mangas anchas y largas que sirve como vestimenta litúrgica en las iglesias católica romana, anglicana y metodista, a veces usana por un diácono en la misa o en los servicios de adoración y – aunque infrecuentemente – por los obispos como prenda interior sobre el alb. Como la casulla, es una vestimenta exterior y se supone que combine con los colores litúrgicos del día. Históricamente, el dalmático era una prenda del vestido bizantino, y fue adoptado por el emperador Paulo I del imperio ruso como vestimenta litúrgica y de coronación. En los íconos ortodoxos de Jesucristo como Rey y Gran Sacerdote, se representa a éste en un dalmático.

12. En la mitología griega, la reina Rodopa, de Tracia, era la esposa de Haemus. Este era vano y arrogante, y se comparó a sí mismo y a su esposa con Zeus y Hera, los cuales se ofendieron y transformaron a la pareja en montañas (la montañas de los Balkanes y de Rodopa, respectivamente). El poeta Ovidio menciona la historia en su Metamórfosis 6.87-89.

13. gandouras. n. prenda suelta, sin mangas, usada en el Levante y en Asia Menor.

14. Abdul Medjid. Sultán de Turquía (1823-1861). Heredó el trono a la muerte de su padre, Mahmoud II., en 1839. Educado en la reclusión del serrallo, su carácter débil y casi femenino, su amable disposición, su amor por los placeres, su inexperiencia y falta de conocimientos, parecían claramente haberlo incapacitado para gobernar. […] Durante varios años llevó una vida disoluta, pero luego pareció enmendar sus maneras en cierto grado y mejoró su educación estudiando francés, matemáticas, historia y música. Las costumbres y modas europeos se volvieron más y más prevalentes en la corte, conciertos y ópera italianos se establecieron permanentemente, y en 1854 incluso el el sultán, “el supremo padre de los fieles,” asistió a un baile. Cuando en 1849 los derrotados patriotas húngaros buscaron refugio en suelo turco, Abdul-Medjid prefirió correr el riesgo de la guerra antes que traicionar a quienes habían confiado en la sacralidad de la hospitalidad enseñada por Mahoma. Tuvo siete hijos y dos hijas, pero – siguiendo la ley – su sucesor fue su hermano Abdul-Aziz. Source: http://chestofbooks.com/reference/American-Cyclopaedia-V1/Abdul-Medjid.html

15. en cabochon: a cabochon o cabachon, del término medieval francés caboche (head), es una piedra semi-preciosa que ha sido moldeada y pulida en oposición a la forma afacetada en que se trabajan muchas gemas. La forma resultante es por lo general una piedra con la parte superior convexa y el fondo plano. El corte en en cabochon se aplica casi siempre a las gemas opacas, mientras que el afacetamiento se usa para las transparentes. El producto ideal del corte afacetado es una piedra que exhibe un atractivo balance de luz y reflejos internos conocidos como brillantez, así como una fuerte y colorida dispersión a la que comúnmente se la llama fuego, y destellos brillantemente coloridos de luz reflejada, conocida como centelleo.

16. Bajazet: ópera de Antonio Vivaldi, compuesta en 1735.