Una personalidad “proteica y múltiple:” colección, modernidad e identidad en De sobremesa

María Mercedes Andrade, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

El siguiente análisis se centra en el tema de la colección en la novela de José Asunción Silva De sobremesa (escrita en 1895, publicada póstumamente en 1925), a la vez que recurre a algunos ejemplos de su poesía. Aunque el estudio del fenómeno del coleccionismo en América Latina con sus implicaciones culturales, políticas, ideológicas y estéticas es aún incipiente, considero que una mirada en esa dirección podría iluminar, ahora en el caso específico del modernismo, la importancia de la colección y acumulación como puntos de articulación de la subjetividad. Un reflejo de esto lo encontramos en De sobremesa. De antemano debo precisar que no pretendo aquí hacer un análisis histórico de las condiciones reales del coleccionismo de América Latina, sino proponer que la idea de la colección y la figura del coleccionista son cruciales para el análisis de la novela de Silva y, como ya dije, del modernismo, especialmente si se tiene en cuenta que aquella ejemplifica ciertos temas y estrategias que son comunes a otros textos de los modernistas. Es bien sabido que el modernismo latinoamericano en general, y la obra de Silva no es la excepción, ha sido caracterizado simultánea y paradójicamente como un movimiento dominado por modelos culturales europeos y como el primer movimiento latinoamericano realmente original.(1) Más que tomar partido por cualquiera de estas dos posiciones, como ha ocurrido con muchos casos de la crítica anterior, en las siguientes páginas propongo que una reflexión sobre el coleccionismo puede proporcionar un modelo conceptual mediante el cual es posible releer esta caracterización paradójica de la literatura modernista, ya que permite dar cuenta de un proceso de apropiación de elementos pre-existentes mediante el cual se obtiene algo nuevo y diferente.

El siguiente análisis se centra en el tema de la colección en la novela de José Asunción Silva De sobremesa (escrita en 1895, publicada póstumamente en 1925), a la vez que recurre a algunos ejemplos de su poesía. Aunque el estudio del fenómeno del coleccionismo en América Latina con sus implicaciones culturales, políticas, ideológicas y estéticas es aún incipiente, considero que una mirada en esa dirección podría iluminar, ahora en el caso específico del modernismo, la importancia de la colección y acumulación como puntos de articulación de la subjetividad. Un reflejo de esto lo encontramos en De sobremesa. De antemano debo precisar que no pretendo aquí hacer un análisis histórico de las condiciones reales del coleccionismo de América Latina, sino proponer que la idea de la colección y la figura del coleccionista son cruciales para el análisis de la novela de Silva y, como ya dije, del modernismo, especialmente si se tiene en cuenta que aquella ejemplifica ciertos temas y estrategias que son comunes a otros textos de los modernistas. Es bien sabido que el modernismo latinoamericano en general, y la obra de Silva no es la excepción, ha sido caracterizado simultánea y paradójicamente como un movimiento dominado por modelos culturales europeos y como el primer movimiento latinoamericano realmente original.(1) Más que tomar partido por cualquiera de estas dos posiciones, como ha ocurrido con muchos casos de la crítica anterior, en las siguientes páginas propongo que una reflexión sobre el coleccionismo puede proporcionar un modelo conceptual mediante el cual es posible releer esta caracterización paradójica de la literatura modernista, ya que permite dar cuenta de un proceso de apropiación de elementos pre-existentes mediante el cual se obtiene algo nuevo y diferente.

El argumento que desarrollo a continuación parte de la idea de que la colección no es simplemente un tema más en la obra de Silva y de otros modernistas. Se trata de algo más importante, de que el coleccionismo y el modernismo son inseparables. Aunque los modernistas fueron de hecho con frecuencia coleccionistas ellos mismos, hecho que, por supuesto, no está desprovisto de interés, me interesa resaltar aquí, por una parte, que la adquisición y la posesión de objetos figuran de manera prominente en sus obras, tal y como lo atestiguan numerosos textos.(2) Por otro lado, propongo que coleccionar es algo que los modernistas hacen en sus textos: esuna estrategia que utilizan en la construcción misma de las obras, de tal manera que éstas se pueden ver como colecciones de temas, motivos y estilos de orígenes diversos.(3) Por estas razones, las reflexiones sobre el lugar de la colección en la literatura modernista en general, y en la obra de Silva, en particular, resultan especialmente pertinentes. Esto se vuelve más obvio si se tiene en cuenta que, hasta el momento, al menos hasta donde tengo conocimiento, no se le ha dado al asunto la importancia que merece en el análisis del modernismo. Por ello, a continuación me interesa analizar de qué manera la figura del coleccionista y el tema del coleccionismo son fundamentales dentro de la novela De sobremesa.

En De sobremesa el acto de coleccionar y el tema de la colección proporcionan el paradigma según el cual se construyen ciertas nociones de identidad literaria, personal y cultural, si bien se trata de identidades complejas, híbridas, e incluso inestables. Como explicaré a continuación, el coleccionar es un tema recurrente dentro de una novela en la que el protagonista aparece rodeado por objetos disímiles. Adicionalmente, por otro lado, coleccionar es un aspecto fundamental de la novela a nivel performativo, pues en ella se coleccionan temas y motivos literarios de la época y de otras anteriores, de modo que el texto se convierte en una especie de colección o muestrario de elementos heterogéneos. De sobremesano es solo una novela que evidencia una obsesión con la “cultura material,”, sino que es también, en cierto sentido, una novela sobre la colección, tanto en su sentido literal como en el metafórico, y que a través de la colección esboza las posibilidades de una identidad porosa y mutable.

Pero antes de entrar en el análisis del texto, vale la pena repasar someramente su argumento. El protagonista, José Fernández, es un dandy europeizado, el cual, tras años de vivir en Europa, retorna a su país natal. Durante una conversación de sobremesa Fernández acepta la invitación de sus amigos para leer el diario donde narra su estancia en el viejo continente. Este diario narra cómo, tras una vida dedicada a la sensualidad y el placer, Fernández termina obsesionándose con Helena, una muchacha de quince años a quien ve de paso en un hotel suizo, y que se convierte en la encarnación idealizada del deseo de Fernández por lo espiritual. Luego de una larga búsqueda, Fernández descubre que Helena ha muerto, tras lo cual cae víctima de una extraña enfermedad nerviosa y luego de recuperarse vuelve desencantado a su país.

Ya desde el punto de vista formal se puede afirmar que el acto de coleccionar permea la novela misma, pues es posible ver el texto como un collage de elementos heterogéneos y de múltiples orígenes. Para mencionar solo un ejemplo, al narrar su encuentro fugaz con Helena, Fernández recurre a las convenciones del amor en la novela romántica: describe la belleza de la muchacha que cena con su padre en el restaurante del hotel, y luego afirma haber caído preso de sus encantos con una sola mirada de ella: “por primera vez en mi vida bajé los ojos ante una mirada de mujer” (155). Aquella noche, Fernández lanza unas flores al balcón de la habitación de la joven y ella le devuelve un ramo de rosas blancas que él conserva con devoción, y que luego se convierten en un símbolo de ella y del amor puro del protagonista por la joven. No obstante, no puede afirmarse que se trate de una novela que siga los cánones del romanticismo, pues en la descripción de este amor u obsesión Silva también recurre a la tradición del amor cortés e incluso a la poesía mística española, citando versos de Dante (161), así como de San Juan de la Cruz (156). Más aún, en otros episodios de la novela aparecen elementos que, lejos de pertenecer al romanticismo, son más característicos de los temas decimonónicos de la bohemia y la decadencia. Tal es el caso del affaire del protagonista con Lelia Orloff, una cocotte parisina con la que se había sumergido en un mundo lujurioso, dejándose seducir por “las caricias lentas, sabias e insinuantes de aquellas manos delgadas y nerviosas, la lascivia de aquellos labios que modulaban los besos como una cantatriz de genio modula las notas de una frase musical” (135). Las referencias al lesbianismo de su amante y su intento de asesinarla hacen del episodio un ejemplo de la literatura decadente. Lo mismo puede decirse de su romance con “la divetta” (151) Nini Rousset, por quien siente simultáneamente una fuerte atracción y una repugnancia incontrolable, hasta el punto de intentar ahorcarla súbitamente.

la muchacha que cena con su padre en el restaurante del hotel, y luego afirma haber caído preso de sus encantos con una sola mirada de ella: “por primera vez en mi vida bajé los ojos ante una mirada de mujer” (155). Aquella noche, Fernández lanza unas flores al balcón de la habitación de la joven y ella le devuelve un ramo de rosas blancas que él conserva con devoción, y que luego se convierten en un símbolo de ella y del amor puro del protagonista por la joven. No obstante, no puede afirmarse que se trate de una novela que siga los cánones del romanticismo, pues en la descripción de este amor u obsesión Silva también recurre a la tradición del amor cortés e incluso a la poesía mística española, citando versos de Dante (161), así como de San Juan de la Cruz (156). Más aún, en otros episodios de la novela aparecen elementos que, lejos de pertenecer al romanticismo, son más característicos de los temas decimonónicos de la bohemia y la decadencia. Tal es el caso del affaire del protagonista con Lelia Orloff, una cocotte parisina con la que se había sumergido en un mundo lujurioso, dejándose seducir por “las caricias lentas, sabias e insinuantes de aquellas manos delgadas y nerviosas, la lascivia de aquellos labios que modulaban los besos como una cantatriz de genio modula las notas de una frase musical” (135). Las referencias al lesbianismo de su amante y su intento de asesinarla hacen del episodio un ejemplo de la literatura decadente. Lo mismo puede decirse de su romance con “la divetta” (151) Nini Rousset, por quien siente simultáneamente una fuerte atracción y una repugnancia incontrolable, hasta el punto de intentar ahorcarla súbitamente.

Por otro lado en la trama de De sobremesa coexisten, de manera acaso inesperada, los temas sobrenaturales y un marcado interés por la cultura científica y positivista de la época. Así ocurren extrañas coincidencias, como cuando Fernández se encuentra un ramo de rosas blancas y una mariposa idéntica a las que había visto en el ramo que le diera Helena, pero esta vez en el cuarto de una elegante cortesana (166), una coincidencia ominosa que lo obliga a huir arrepentido de su falta. El interés por el discurso científico se materializa a su vez en los episodios dedicados a la medicina y a la psicología: tras su encuentro con Helena, Fernández acude en ocasiones distintas a dos médicos, Sir John Rivington y el Profesor Charvet, quienes intentan curarlo de su obsesión por la muchacha. Ambos médicos coinciden en darle una explicación fisiológica y materialista a su problema. Así, Rivington le sugiere buscar a Helena y casarse con ella, y Charvet encuentra la causa de sus dolencias en el “capricho” (187) de Fernández de mantenerse en un estado de abstinencia sexual. De esta forma aparece la posibilidad de una explicación médica y científica de las dolencias nerviosas del protagonista, a la vez que se desvirtúan las interpretaciones místicas y sobrenaturales que el propio Fernández hace de su situación.(4)

Otro elemento que aparece en la novela es aquello que podría denominarse una reflexión sobre el futuro nacional, y que se hace visible a través del esbozo de un proyecto político, económico y social que Fernández traza para su país al comienzo de su diario. En dicha sección de la novela aparece un proyecto utópico que reúne muchas de las ideas recurrentes en la ensayística decimonónica latinoamericana, pues allí Fernández acude a nociones tales como la fe en el progreso y la necesidad de “civilizar” a su tierra. Fiel a las ideas liberales, Fernández se propone aumentar su fortuna personal y la de su país mediante la exportación de sus numerosas riquezas en materias primas. Después planea recorrer los Estados Unidos e “indagar los porqués del desarrollo fabuloso de aquella tierra llena de energía” (141), para luego regresar a su tierra y hacerse del poder, aunque para lograrlo tuviera que ir a la guerra. Propone imponer una economía librecambista y fomentar la minería, la agricultura de exportación y el desarrollo industrial. Además de ser esta sección una alusión a la situación política de su propio país bajo el proyecto de la “Regeneración” instaurado por el presidente Rafael Núñez, el lenguaje que Fernández utiliza recuerda frecuentemente al Facundo de Sarmiento. Así, por ejemplo, recurriendo al topos decimonónico de “civilización y barbarie,” Fernández habla de formar “un partido de civilizados” (142), de hombres que crean en la ciencia y sean ajenos a la superstición, así como de fomentar la “inmigración civilizada” (144), para que los inmigrantes se mezclen con “las tribus salvajes” (144). Aunque, a diferencia de Sarmiento, Fernández propone una inmigración que vendría de todas partes, las semejanzas temáticas y discursivas con la obra del escritor argentino hacen posible leer este fragmento de la novela como si se tratase de una cita de uno de los textos canónicos de la ensayística latinoamericana preocupada por sentar las bases de la construcción de la nación.(5)

El eclecticismo de la novela y la coexistencia en ella de elementos propios del romanticismo, de la decadencia, del positivismo, del ocultismo y de los temas de la ensayística decimonónica latinoamericana, para mencionar tan sólo algunos, hacen de De sobremesa un texto heterogéneo y de difícil clasificación. Si bien en ocasiones esto ha sido considerado como una falla de la novela, esta diversidad, en mi opinión, es un ejemplo justamente del tipo de colección que la novela encarna a la vez que tematiza. De sobremesa es un texto que colecciona y yuxtapone temas y motivos diversos — y posiblemente contradictorios —, de una manera que es curiosamente similar a la forma cómo se representa el acto mismo de coleccionar dentro del texto.

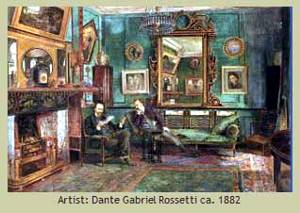

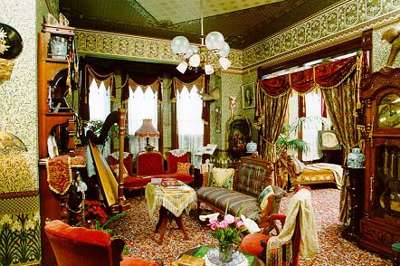

Pasando a la colección entendida como un tema de la novela, es evidente que todo lo relativo a la cultura material figura en De sobremesade manera notable. Esto puede verse desde el comienzo del texto, donde los objetos que el protagonista acumula en su hogar son indudablemente el primer foco de atención. Así, la novela comienza con una descripción sumamente detallada de la sala de estar de José Fernández:

Recogida por la pantalla de gasa y encajes, la claridad tibia de la lámpara

caía en círculo sobre el terciopelo carmesí de la carpeta, y al iluminar de

lleno tres tazas de China, doradas en el fondo por un resto de café

espeso, y un frasco de cristal tallado, lleno de licor transparente entre el

cual brillaban partículas de oro, dejaba ahogado en una penumbra de

sombría púrpura, producida por el tono de la alfombra, los tapices y las

colgaduras, el resto de la estancia silenciosa. (109)

El narrador continúa con una descripción detallada de la habitación, las espadas españolas, los cuadros, el humo azul de  dos cigarrillos turcos y el piano, hasta que la vista se concentra finalmente en la mano que enciende el candelabro y hace visibles los rostros de los hombres que se encuentran allí reunidos. Este interior lujoso que no aparece localizado en una geográfica específica es, más que un mero escenario, el centro de atención. Podría decirse que los personajes son secundarios en esta descripción, e incluso, que el protagonista es prácticamente un reflejo de los objetos mismos, de ahí que el lector demore en saber a quién pertenece este interior: a Fernández, quien aparece en primer lugar como una mano que enciende un candelabro, y luego, como la sombra fragmentada de un rostro a la luz de las bujías. Así, los objetos de la habitación sirven para caracterizar a Fernández hasta el punto en que el personaje surge, incluso en sentido literal, de la descripción de la habitación misma.

dos cigarrillos turcos y el piano, hasta que la vista se concentra finalmente en la mano que enciende el candelabro y hace visibles los rostros de los hombres que se encuentran allí reunidos. Este interior lujoso que no aparece localizado en una geográfica específica es, más que un mero escenario, el centro de atención. Podría decirse que los personajes son secundarios en esta descripción, e incluso, que el protagonista es prácticamente un reflejo de los objetos mismos, de ahí que el lector demore en saber a quién pertenece este interior: a Fernández, quien aparece en primer lugar como una mano que enciende un candelabro, y luego, como la sombra fragmentada de un rostro a la luz de las bujías. Así, los objetos de la habitación sirven para caracterizar a Fernández hasta el punto en que el personaje surge, incluso en sentido literal, de la descripción de la habitación misma.

Toda la novela dedica una atención notable a los objetos que Fernández ha coleccionado en su casa y en sus residencias anteriores. Debido a esto, sobran los ejemplos en los que la narración se convierte en un inventario y descripción de objetos. A manera de ilustración basta citar la larga enumeración y descripción que hace Fernández de los objetos que debe empacar tras su estancia de seis meses en Londres, antes de regresar a París:

me he quedado sorprendido del número de objetos de arte y de lujo que insensiblemente he comprado en estos seis meses […]. Tú irás a adornar el vestíbulo del hotel en París, enorme vaso etrusco que ostentas en tus bajos relieves hermosa procesión de ninfas, y por sobre las cabezas de carnero que forman tus asas, las orquídeas del trópico […]; os cruzaréis en guerrera panoplia sobre la partesana, cincelada como una joya, vosotras, espadas árabes de polícromas empuñaduras[…]; contra lo desteñido de vuestros matices moribundos, antiguos brocateles pesados, sonreirán los dos cuadros de Gainsborough y de Reynolds[…]. (185)

Más allá de este ejemplo, la novela menciona, y frecuentemente describe y enumera, porcelanas, joyas, vajillas, artículos de vestir, estatuillas de mármol y bronce, muebles, brocados, sedas, tapices, vinos y licores, cubiertos, libros antiguos, cuadros, flores tropicales, muestras minerales, etc. La minuciosidad en la descripción de los objetos de los cuales Fernández se rodea deja claro, ya desde la primera página de la novela, que el personaje es ante todo un coleccionista: Fernández es en primer lugar el amo y señor de un interior donde, gracias a su buen gusto o su poder adquisitivo, se reúnen objetos tan preciosos como disímiles.

A lo largo de De sobremesa abundan también casos de un coleccionismo que podría caracterizarse como metafórico. Así, por ejemplo, Fernández es una especie de coleccionista de mujeres, un Don Juan empedernido que registra sus numerosas conquistas en su diario. Además de los ya mencionados affaires con Lelia Orloff y Nini Rousset, Fernández exhibe en repetidas ocasiones sus habilidades como seductor, consignando en su diario su habilidad para “hacer suyas” a diferentes mujeres. Incluso, como gran proeza de coleccionista, Fernández se jacta de haber logrado seducir a tres mujeres en una misma noche: a Consuelo, una amiga de infancia a quien conmueve con recuerdos sentimentales de su niñez (227); a una baronesa alemana a quien seduce con sus conocimientos de filosofía (230) y a una condesa italiana, a quien impresiona con su apreciación de la cultura latina pagana (231).

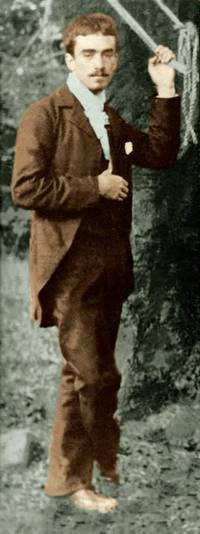

Resulta aún más significativo el hecho de que Fernández como personaje coleccione personalidades y profesiones, pues a lo largo de la narración Fernández cambia constantemente de actividad y de intereses. Una de sus identidades posibles es la de poeta, aunque en la narración que enmarca la novela les insiste a sus amigos que ésa no es su identidad fundamental, si bien reconoce que así se le percibe: “No, Dios mío, yo no soy poeta… ése tiquete fue el que me tocó en la clasificación. […] El vulgo les pone nombres a las cosas para poderlas decir y pega tiquetes a los individuos para poderlos clasificar. Después el hombre cambia de alma pero le queda el rótulo” (113). Sin embargo, es obvio que no hay que tomar al pie de la letra la protesta de Fernández, pues acto seguido el protagonista se enfrasca en una disertación sobre el tipo de poesía que desea escribir y sobre los parámetros de su estética. Así pues, el lector tiene la opción de escoger entre aceptar la identidad de Fernández como poeta, o bien ver en el personaje de Silva la caracterización de un determinado tipo de sujeto cuyas características se irán precisando a largo de la novela. En cualquier caso, se trata de una identidad que aparece desde el comienzo como multiforme, y el protagonista surge como un individuo capaz de incluir dentro de sí mismo numerosas posibilidades.

Resulta aún más significativo el hecho de que Fernández como personaje coleccione personalidades y profesiones, pues a lo largo de la narración Fernández cambia constantemente de actividad y de intereses. Una de sus identidades posibles es la de poeta, aunque en la narración que enmarca la novela les insiste a sus amigos que ésa no es su identidad fundamental, si bien reconoce que así se le percibe: “No, Dios mío, yo no soy poeta… ése tiquete fue el que me tocó en la clasificación. […] El vulgo les pone nombres a las cosas para poderlas decir y pega tiquetes a los individuos para poderlos clasificar. Después el hombre cambia de alma pero le queda el rótulo” (113). Sin embargo, es obvio que no hay que tomar al pie de la letra la protesta de Fernández, pues acto seguido el protagonista se enfrasca en una disertación sobre el tipo de poesía que desea escribir y sobre los parámetros de su estética. Así pues, el lector tiene la opción de escoger entre aceptar la identidad de Fernández como poeta, o bien ver en el personaje de Silva la caracterización de un determinado tipo de sujeto cuyas características se irán precisando a largo de la novela. En cualquier caso, se trata de una identidad que aparece desde el comienzo como multiforme, y el protagonista surge como un individuo capaz de incluir dentro de sí mismo numerosas posibilidades.

En el mismo episodio Fernández explica cómo desde su juventud temprana, guiado por un único deseo de “poseerlo TODO” (énfasis del autor 129), ha cambiado constantemente de actividad y de modo de vida, alternando entre períodos de afiebrada actividad sensual y períodos de recogimiento, reflexión y creatividad artística. Cuenta por ejemplo cómo a los veinte años había pasado un año entero alejado de la sociedad, “desprendido de toda preocupación material, libre de toda idea de goce” (130), y se había dedicado a la reflexión y la lectura de filosofía. Al cabo de ese tiempo había vuelto “al torbellino del mundo” y se había dejado llevar por “una pasión loca por el lujo en todas sus formas” (130). A continuación, Fernández parece corregirse y se caracteriza a sí mismo como alguien espiritual, “un adorador del arte” (131) y un coleccionista, así como un científico. Sin embargo, también se auto-representa como especulador, gastrónomo y hombre sensual (131). Más adelante, en distintos momentos del texto Fernández se describe a sí mismo como un filósofo y un asceta en una pequeña cabaña en Suiza, pero también como un bohemio y decadente que consume opio y cloral. Es un soldado, un científico especialista en geología y botánica, un académico, un místico, un sibarita hombre de mundo, un coleccionista de arte, un hombre de negocios, un hacendado, un sociólogo y muchas cosas más. Así, ya sea como representación del poeta o como modelo de diferentes tipos de sujeto, la personalidad de Fernández, su “identidad,” no es sino la posibilidad constante de transformarse y el rechazo a ser reducido a una serie monolítica de atributos. La personalidad de Fernández, que él mismo describe como “proteica y múltiple, ubicua y cambiante” (178) logra reunir características diversas y llevar “sus contradictorios impulsos múltiples, armado de una voluntad de hierro” (132).

En la descripción que hace Fernández de su propia personalidad la idea de posesión y la actividad del coleccionista están implícitas en la manera en cómo se narran las experiencias que ha vivido. De la misma manera en que Fernández colecciona objetos, colecciona experiencias y romances de tal modo que la colección es el modelo según el cual se construye una identidad inestable, en constante transformación: Fernández es en sí mismo una colección y su “identidad,” si bien contradictoria y en perpetuo cambio, surge precisamente de la manera como acumula en sí mismo actividades y experiencias, máscaras y objetos. Esta interpretación es consistente con la noción de “individualismo posesivo” que, según C.B. McPherson en su clásico estudio The Political Theory of Possessive Individualism, caracteriza al sujeto dentro de la cultura moderna. Para James Clifford, “collecting has long been the strategy for the deployment of a possessive self, culture, and authenticity” (“On Collecting…” 218). Dicho de otra manera, McPherson y Clifford proponen que en la modernidad “ser” es “tener” y “se es lo que se posee” pues, como señala Clifford, en la cultura occidental moderna existe “the idea that identity is a kind of wealth (of objects, knowledge, memory, experience)” (218).

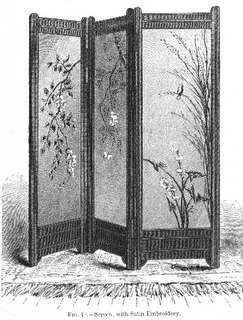

El hecho de que Fernández aparezca en la novela como un coleccionista obsesionado por acumular objetos e identidades, implica que los objetos de los cuales se rodea lo hablan a él. Es preciso notar, además, que en la obra de Silva la idea de la colección está directamente relacionada con una cierta visión de “lo moderno.” Este tipo de asociación es visible en el poema de Silva, “Taller moderno:”

Por el aire del cuarto, saturado

de un olor de vejeces peregrino,

del crepúsculo el rayo vespertino

va a desteñir los muebles de brocado.El piano está del caballete al lado

y de un busto de Dante el perfil fino

del arabesco azul de un jarrón chino

medio oculta el dibujo complicado. (27)

El poeta continúa su descripción de la habitación, en la cual se encuentran además una armadura española y un retablo proveniente de una iglesia colonial. Se trata de una reunión de objetos disímiles, algunos provenientes de culturas con las cuales el poeta tiene alguna relación, como la armadura y el retablo (que aluden posiblemente al linaje del poeta), otros, de  culturas europeas cuya autoridad se reconoce, y otros, finalmente, de culturas lejanas, como el jarrón chino y sus “arabescos,” que son apreciados por su exotismo. Esta agrupación de objetos disímiles, una colección de objetos “saqueados” del archivo cultural europeo, para utilizar la expresión de Sylvia Molloy, tiene como común denominador el que, gracias al eclecticismo de la colección, el grupo de objetos viejos paradójicamente logra evocar una sensación de “modernidad.”(6) Así, según este poema, la modernidad sería aquello que se logra mediante la yuxtaposición de objetos y temporalidades heterogéneos, es decir, en su hibridización. Darío habría expresado una idea semejante sobre lo moderno cuando en el texto de 1888 titulado “La literatura en Centro-América” utiliza el término “modernismo” como sinónimo de “moderno.” Allí, proclamando una noción de modernidad que no desdeña lo antiguo, al describir la obra de la obra del mexicano Ricardo Conteras resalta “el absoluto modernismo en la expresión, de manera que es un clásico elegante, su estilo compuesto de joyas nuevas de plata vieja, pura, sin liga” (Henríquez Ureña, 156).

culturas europeas cuya autoridad se reconoce, y otros, finalmente, de culturas lejanas, como el jarrón chino y sus “arabescos,” que son apreciados por su exotismo. Esta agrupación de objetos disímiles, una colección de objetos “saqueados” del archivo cultural europeo, para utilizar la expresión de Sylvia Molloy, tiene como común denominador el que, gracias al eclecticismo de la colección, el grupo de objetos viejos paradójicamente logra evocar una sensación de “modernidad.”(6) Así, según este poema, la modernidad sería aquello que se logra mediante la yuxtaposición de objetos y temporalidades heterogéneos, es decir, en su hibridización. Darío habría expresado una idea semejante sobre lo moderno cuando en el texto de 1888 titulado “La literatura en Centro-América” utiliza el término “modernismo” como sinónimo de “moderno.” Allí, proclamando una noción de modernidad que no desdeña lo antiguo, al describir la obra de la obra del mexicano Ricardo Conteras resalta “el absoluto modernismo en la expresión, de manera que es un clásico elegante, su estilo compuesto de joyas nuevas de plata vieja, pura, sin liga” (Henríquez Ureña, 156).

Igualmente, en De sobremesa el acto de coleccionar refuerza la idea de que Fernández es un hombre moderno. Si bien la novela no precisa una noción específica de modernidad, Silva acude a la dicotomía entre un modo de vida “tradicional” y otro “moderno.” Los amigos reunidos en la casa de Fernández, por ejemplo, exhibirían actitudes que podrían ser consideradas como más tradicionales frente al estilo de vida de su anfitrión. Para citar un ejemplo, Sáenz, uno de ellos, le recomienda vivir con más moderación, y manifiesta su desaprobación ante “el comfort refinado, el lujo enervante de esta casa” (115). Fernández, por su parte, rechaza el tipo de vida que sus amigos le sugieren. Ha viajado por Europa, conoce el modo de vida de las naciones modernas y rechaza el mundo estrecho, “sin emociones y sin curiosidades” (114) que sus amigos le prescriben. En sus viajes ha adquirido gustos refinados y hábitos de consumo que, a juzgar por las reacciones de sus amigos, no son bievenidos por su medio – se sugiere – más conservador.(7)

Pero más allá de identificar al personaje como un hombre moderno, las colecciones de Fernández hablan sobre su personalidad, pues, al igual que ésta, aquellas son “proteicas y múltiples,” sin orden aparente. Esto es claramente visible en la descripción que hace Sáenz de los contenidos del escritorio de Fernández:

un vaso de antigua mayólica lleno de orquídeas monstruosas; un ejemplar de Tíbulo manoseado por seis generaciones, y que guardaba entre sus páginas amarillentas la traducción que has estado haciendo; el último libro de no sé qué poeta inglés; tu despacho de General, enviado por el ministerio de Guerra; unas muestras de mineral de las minas de Río Moro, cuyo análisis te preocupaba; un pañuelo de batista perfumado que sin duda le habías arrebatado la noche anterior en el baile de Santamaría al más aristocrático de tus flirts; tu libro de cheques contra el Banco Angloamericano, y presidía esa junta heteróclita el ídolo quichua que sacaste del fondo de un adoratorio en tu última excursión y una estatueta griega de mármol blanco. (112)

Lo más notable de los objetos del escritorio de Fernández es su sorprendente heterogeneidad y la imposibilidad de reducirlos a algún tipo de clasificación. Ante esa “junta heteróclita,” los amigos de Fernández se alarman, a diferencia de éste, quien les responde con sorna que es perfectamente capaz de sortear la heterogeneidad de actividades que aquellos objetos representan, sin caer en la locura.

En la modernidad occidental el coleccionar se ha asociado frecuentemente con ciertas nociones de orden y clasificación. Así por ejemplo, Walter Benjamin en The Arcades Project afirma que lo decisivo en el acto de coleccionar

is that the object is detached from all its original functions in order to enter into the closest conceivable relation to things of the same kind. This relation is the diametric opposite of any utility, and falls into the peculiar category of completeness. [This completeness] is a grand attempt to overcome the wholly irrational character of the object’s mere presence at hand through its integration into a new, expressly devised historical system: the collection (205).

Según Benjamin, los objetos de la colección se organizan de acuerdo con una determinada taxonomía y una serie de criterios con los cuales se busca imponer un orden. Este orden les infunde a los objetos una “racionalidad” de la que carecerían  anteriormente y que ha sido diseñada por el coleccionista. De manera análoga James Clifford señala que el modelo de colección moderno europeo tendría implicaciones que podrían caracterizarse como “pedagógicas:” “the self that must possess but cannot have it all learns to select, order, classify in hierarchies — to make ‘good’ collections” (“On Collecting…” 218). Es decir, “a ‘proper’ relation with objects (rule-governed possession) presupposes a ‘savage’ or deviant relation” (219).(8)

anteriormente y que ha sido diseñada por el coleccionista. De manera análoga James Clifford señala que el modelo de colección moderno europeo tendría implicaciones que podrían caracterizarse como “pedagógicas:” “the self that must possess but cannot have it all learns to select, order, classify in hierarchies — to make ‘good’ collections” (“On Collecting…” 218). Es decir, “a ‘proper’ relation with objects (rule-governed possession) presupposes a ‘savage’ or deviant relation” (219).(8)

Es evidente que la colección de Fernández contrasta visiblemente con este tipo de modelo. Si bien en la colección de Silva es patente el acto de voluntad que se impone sobre una serie de objetos (o bien una serie de actividades, se piensa en las diversas personalidades del personaje), los términos en los cuales se describen las colecciones en De sobremesa demuestran que en ellas no se busca la creación de un sistema ordenado. La colección de objetos de Fernández, con su desorden, su ausencia de jerarquías y su rechazo de cualquier norma, implicaría lo que dentro de un contexto como el descrito por Clifford se categorizaría como una relación ‘salvaje’ hacia el objeto. Caótico y desenfrenado, Fernández es un mal coleccionista según los parámetros europeos de la colección de finales del siglo XIX y comienzos del XX, descritas por Benjamin y Clifford. Sus colecciones no revelan un deseo de imponer una racionalidad y un orden sobre un conjunto de objetos, sino que más bien indican la sensualidad desbordante de Fernández, su energía ilimitada, así como su voluntad imponente que logra aglutinar objetos disímiles. Las colecciones de Fernández, así como su cambio constante de actividades, tienen que ver más con aquello que en la novela se relaciona con el aspecto sensual e instintivo del protagonista, con su deseo expreso de “poseerlo todo”. Más allá de las intenciones expresas de Silva, este modelo caótico y desjerarquizado de colección difiere abiertamente del modelo “racional” de colección que autores como Clifford señalaran como “europeo.”

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que en el desarrollo histórico del coleccionismo como un elemento importante de la consolidación de la cultura burguesa e imperialista europea decimonónica la posición de sujeto le corresponde al europeo, mientras que lo no europeo o no occidental ocupa el lugar de objeto coleccionado.(9) Si bien en algunos casos, como anota Janell Watson, en las colecciones de bibelots se mezclaban objetos de orígenes diversos, entre ellos europeos (8-12), de cualquier forma el sujeto encargado de escoger y organizar los objetos es europeo, y generalmente masculino. Adicionalmente, podría añadirse que en el “interior artístico” (57) decimonónico que discute Watson los bibelots de origen europeo son, en todo caso, objetos valorados por su rareza y valor, generalmente pertenecientes a otra época, y que, por tanto, de alguna manera son apreciados por su alteridad con respecto a la cultura del presente. Con esto quiero sugerir que en la tradición europea, tanto en el tipo de colección característica del “interior artístico” decimonónico como en la colección científica y sistemática, se establece una diferencia clara entre el sujeto coleccionador, europeo, y el “otro” coleccionado. La colección en De sobremesa, por el contrario,problematiza de entrada la separación entre sujeto (europeo) y objeto (no europeo), al crear la figura de un coleccionista latinoamericano en el que la condición de sujeto entra en crisis. De esta manera Silva transforma y reinterpreta una práctica cultural de larga trayectoria reinscribiéndola en un contexto latinoamericano y asignándole a su protagonista un lugar que en la tradición occidental del coleccionismo en realidad no habría tenido. Independientemente de que se lo propusiera o no, Silva socava la distinción entre sujeto europeo, dotado de capacidad de acción, y un objeto no europeo pasivo, pero también pone en tela de juicio la coherencia misma del sujeto como tal.

Adicionalmente, podría añadirse que en el “interior artístico” (57) decimonónico que discute Watson los bibelots de origen europeo son, en todo caso, objetos valorados por su rareza y valor, generalmente pertenecientes a otra época, y que, por tanto, de alguna manera son apreciados por su alteridad con respecto a la cultura del presente. Con esto quiero sugerir que en la tradición europea, tanto en el tipo de colección característica del “interior artístico” decimonónico como en la colección científica y sistemática, se establece una diferencia clara entre el sujeto coleccionador, europeo, y el “otro” coleccionado. La colección en De sobremesa, por el contrario,problematiza de entrada la separación entre sujeto (europeo) y objeto (no europeo), al crear la figura de un coleccionista latinoamericano en el que la condición de sujeto entra en crisis. De esta manera Silva transforma y reinterpreta una práctica cultural de larga trayectoria reinscribiéndola en un contexto latinoamericano y asignándole a su protagonista un lugar que en la tradición occidental del coleccionismo en realidad no habría tenido. Independientemente de que se lo propusiera o no, Silva socava la distinción entre sujeto europeo, dotado de capacidad de acción, y un objeto no europeo pasivo, pero también pone en tela de juicio la coherencia misma del sujeto como tal.

Adicionalmente, la colección en la obra de Silva se rehúsa a establecer jerarquías entre lo propio y lo ajeno. Mientras el coleccionista europeo busca objetos exóticos, en la casa de Fernández se reúnen objetos provenientes de diversas culturas, incluida la propia, sin que aparentemente se le dé un valor privilegiado a ninguna de ellas.(10) De la misma manera que en el “Taller moderno” hay una vieja armadura española y un retablo, en la casa de Fernández hay un par de espadas españolas y una “vieja vajilla de plata marcada con las armas de los Fernández de Sotomayor” (110), objetos que aluden claramente a una tradición histórica y cultural propia. En la colección de Silva se dan cita lo propio y lo ajeno, aparentemente sin que se le dé una mayor autoridad a ninguno de los dos elementos, de manera que se desdibuja la escisión entre sujeto coleccionista y objeto coleccionado.

En De sobremesa el deseo de poseerlo todo, la fogosidad, la sensualidad y la fuerza de voluntad de Fernández, los cuales se relacionan directamente con su actividad como coleccionista, se asocian también con algo que se podría describir como lo “latinoamericano.” Específicamente, Silva establece un contraste entre aquellos atributos del personaje que según el texto son propios de su ancestro español y aquellos otros atavismos que corresponderían a su ancestro americano. Así, Fernández se describe a sí mismo como el producto de dos linajes encontrados: “dentro de mi alma luchan y bregan los  instintos encontrados de dos razas, como los dos gemelos bíblicos en el vientre materno” (176). Uno de estos linajes, el paterno, es de origen castellano y se asocia en la novela con lo católico, así como con una actitud recogida, monástica y espiritual. Este linaje español no debe confundirse con la imagen de la Europa “moderna” en el texto, que se asocia más con Francia en Inglaterra.(11) El linaje materno del personaje, la familia Andrade, está ligado en cambio, en la descripción de Fernández, a la tierra americana y a los instintos vitales: es una casta de llaneros, vaqueros rebeldes y salvajes que lucharon y vencieron a los españoles en las guerras de independencia. Fernández cuenta que “el abuelo materno era un jayán potente y rudo que a los setenta años tenía dos queridas y descuajaba a hachazo los troncos de las selvas enmarañadas y allá en las llanuras de mi tierra cuentan todavía la tenebrosa leyenda de estupros, incendios y asesinatos de los cuatro Andrade, los salvajes compañeros de Páez en la campaña de los Llanos” (177). Aunque evidentemente la “casta llanera” a la que se refiere Fernández es históricamente mestiza y por lo tanto incluiría dentro de sí lo español, no es este el punto que Fernández enfatiza: según la descripción que aparece en la novela el llanero (al igual que el gaucho de Sarmiento) está vinculado al continente americano, y en la descripción de Fernández se opone a lo español de manera tanto en lo político como en su temperamento, con en el supuesto predominio de lo “instintivo” en su carácter. Podría reprochársele a Fernández, con razón, el que esta visión de lo americano sea incompleta pues deja de lado tanto lo puramente indígena como lo negro, aunque es justo reconocer que este tipo de reivindicaciones en la tradición cultural latinoamericana tuvo que esperar hasta el siglo XX. También es evidente que al plantear esta dicotomía Fernández recurre a una noción de lo americano como salvaje que repetiría el gesto europeo que le asigna a América el papel de lo no civilizado, actitud que, sin embargo, tiene su antecedente más conocido en Sarmiento y es recurrente en la literatura decimonónica latinoamericana. Sin embargo, a pesar de las innegables limitaciones de partir de la dicotomía entre civilizado/europeo y bárbaro/latinoamericano, es interesante el que aún dentro de dicho esquema binario Silva invierta el significado de la dicotomía. Así, el vigor que se asocia en la novela con la herencia americana y llanera de Fernández tiene en el texto connotaciones positivas, pues se vincula a la sorprendente capacidad del protagonista de querer poseer todo lo que desea. Por ello, aunque Fernández asegura que en su alma compiten estas dos tendencias, resulta evidente que han triunfado aquellos instintos que el texto identifica con sus ancestros americanos, de la misma manera que ya antes habían vencido políticamente a los españoles.

instintos encontrados de dos razas, como los dos gemelos bíblicos en el vientre materno” (176). Uno de estos linajes, el paterno, es de origen castellano y se asocia en la novela con lo católico, así como con una actitud recogida, monástica y espiritual. Este linaje español no debe confundirse con la imagen de la Europa “moderna” en el texto, que se asocia más con Francia en Inglaterra.(11) El linaje materno del personaje, la familia Andrade, está ligado en cambio, en la descripción de Fernández, a la tierra americana y a los instintos vitales: es una casta de llaneros, vaqueros rebeldes y salvajes que lucharon y vencieron a los españoles en las guerras de independencia. Fernández cuenta que “el abuelo materno era un jayán potente y rudo que a los setenta años tenía dos queridas y descuajaba a hachazo los troncos de las selvas enmarañadas y allá en las llanuras de mi tierra cuentan todavía la tenebrosa leyenda de estupros, incendios y asesinatos de los cuatro Andrade, los salvajes compañeros de Páez en la campaña de los Llanos” (177). Aunque evidentemente la “casta llanera” a la que se refiere Fernández es históricamente mestiza y por lo tanto incluiría dentro de sí lo español, no es este el punto que Fernández enfatiza: según la descripción que aparece en la novela el llanero (al igual que el gaucho de Sarmiento) está vinculado al continente americano, y en la descripción de Fernández se opone a lo español de manera tanto en lo político como en su temperamento, con en el supuesto predominio de lo “instintivo” en su carácter. Podría reprochársele a Fernández, con razón, el que esta visión de lo americano sea incompleta pues deja de lado tanto lo puramente indígena como lo negro, aunque es justo reconocer que este tipo de reivindicaciones en la tradición cultural latinoamericana tuvo que esperar hasta el siglo XX. También es evidente que al plantear esta dicotomía Fernández recurre a una noción de lo americano como salvaje que repetiría el gesto europeo que le asigna a América el papel de lo no civilizado, actitud que, sin embargo, tiene su antecedente más conocido en Sarmiento y es recurrente en la literatura decimonónica latinoamericana. Sin embargo, a pesar de las innegables limitaciones de partir de la dicotomía entre civilizado/europeo y bárbaro/latinoamericano, es interesante el que aún dentro de dicho esquema binario Silva invierta el significado de la dicotomía. Así, el vigor que se asocia en la novela con la herencia americana y llanera de Fernández tiene en el texto connotaciones positivas, pues se vincula a la sorprendente capacidad del protagonista de querer poseer todo lo que desea. Por ello, aunque Fernández asegura que en su alma compiten estas dos tendencias, resulta evidente que han triunfado aquellos instintos que el texto identifica con sus ancestros americanos, de la misma manera que ya antes habían vencido políticamente a los españoles.  Dado que la muerte de Helena representa también la muerte del ideal puro y espiritual que ella simboliza, es claro que en Fernández ha triunfado aquel aspecto libidinal que se manifiesta en su deseo de coleccionista. Más aún, es preciso tener en cuenta que Fernández abandona su proyecto “civilizador” al final de la novela, y que incluso se refiere a él en tono de burla. El coleccionismo del personaje, como muestra suprema de un vigor y de una voluntad ansiosos de poseerlo todo, estaría por tanto conectado a una cierta caracterización de lo latinoamericano, que se asocia entonces con la fuerza desbordante del protagonista y con esa “voluntad de hierro” que logra reunir dentro de sí la multiplicidad. De esta forma Silva no sólo invierte el lugar que le corresponde a América dentro de la colección europea, sino que desestabiliza su estructura y sienta un modelo para una identidad compleja y múltiple.

Dado que la muerte de Helena representa también la muerte del ideal puro y espiritual que ella simboliza, es claro que en Fernández ha triunfado aquel aspecto libidinal que se manifiesta en su deseo de coleccionista. Más aún, es preciso tener en cuenta que Fernández abandona su proyecto “civilizador” al final de la novela, y que incluso se refiere a él en tono de burla. El coleccionismo del personaje, como muestra suprema de un vigor y de una voluntad ansiosos de poseerlo todo, estaría por tanto conectado a una cierta caracterización de lo latinoamericano, que se asocia entonces con la fuerza desbordante del protagonista y con esa “voluntad de hierro” que logra reunir dentro de sí la multiplicidad. De esta forma Silva no sólo invierte el lugar que le corresponde a América dentro de la colección europea, sino que desestabiliza su estructura y sienta un modelo para una identidad compleja y múltiple.

Sin embargo, persiste en esta identidad múltiple la conciencia de una carencia, la huella de algo que se desea pero que permanece inalcanzable, como si la figura de Helena continuara ejerciendo su poder espectral, haciéndose patente a través de su ausencia. Al final de su diario Fernández exclama: “¿Muerta tú, Helena?... No, tú no puedes morir. Tal vez no hayas existido nunca y seas sólo un sueño luminoso de mi espíritu; pero es un sueño más real que eso que los hombres llaman la Realidad” (242). Con ello se revela que la posibilidad de alcanzar todo lo que ella representa, o dicho de otra forma, aquel deseo de alcanzar una sensación de totalidad y de plenitud, quedan siempre pospuestos. El deseo de poseerlo todo sobre el cual se fundamenta el coleccionismo en De sobremesa, es, por un lado, muestra de vigor y de voluntad o deseo de poder, pero, por el otro, apunta también a una carencia, pues semejante deseo debe por fuerza permanecer insatisfecho. Por ello la personalidad proteica y múltiple de Fernández y las identidades culturales, literarias y personales que se fundamentan en el acto de coleccionar entendido como el deseo de poseerlo todo deben permanecer, como muestra la novela, en perpetuo movimiento, en la búsqueda incansable de una totalidad deseada pero que a la vez se comprende como imposible.

Notas

1. Así por ejemplo, en el “Prólogo” a la obra de Silva el crítico colombiano Eduardo Camacho Guizado se refiere a ella como “una obra culturalmente colonizada, como casi toda la poesía modernista” (xi), para afirmar inmediatamente después que hay en ella “algo verdaderamente original” (xii).

2. Se puede pensar, por ejemplo, en cuentos como “La emperatriz de la China,” de Rubén Darío, y en poemas como “Neurosis,” de Julián del Casal. Incluso Los raros podría leerse como una colección de casos “anómalos” y/o paradigmáticos.

3. Como señala Max Henríquez Ureña, tanto a nivel temático como formal los modernistas recurrieron a lo español, pero también a modelos simbolistas, parnasianos, realistas, naturalistas, y del romanticismo latinoamericano (10).

4. Para más información sobre el uso del discurso médico en De sobremesa, ver el ensayo de Benigno Trigo, “La función crítica del discurso alienista en De sobremesa de José Asunción Silva.”

5. Podrían también encontrarse algunas semejanzas entre la utopía de Fernández y el Ariel de José Enrique Rodó, si bien el texto de Rodó es posterior. Allí Rodó hace un análisis de las fortalezas de la cultura norteamericana que resultan próximas a las que identifica Fernández, si bien en última instancia no se puede decir que la propuesta de Fernández contenga una crítica de la cultura anglosajona del tipo que aparece en Ariel.

6. En Acto de presencia Sylvia Molloy utiliza la metáfora del saqueo para referirse a la relación entre Latinoamérica y la cultura europea, y expresa que “el saqueo del archivo europeo afecta a todos los géneros en Hispanoamérica” (27).

7. Esta misma dicotomía entre lo tradicional y lo moderno aparece en otros textos de Silva. Véase por ejemplo el artículo “El paraguas del Padre León,” donde Silva contrasta los rezagos de la ciudad y la cultura coloniales con “la Bogotá de hoy” (256), que describe como cosmopolita y sofisticada. De manera similar a como ocurre en De sobremesa, lo moderno está ligado al cosmopolitismo y la sofisticación.

8. No es mi intención aquí borrar las diferencias entre las reflexiones de autores tan disímiles como Benjamin y Clifford en torno al tema de la colección. Por el contrario, me interesa resaltar que desde perspectivas muy diferentes, ambos concuerdan en identificar el acto de coleccionar con un acto de ordenamiento de un mundo material, así como con un modelo de racionalidad de origen europeo. Mi propósito no es entrar en una comparación entre las reflexiones de Clifford y Benjamin sobre la colección, sino más bien señalar un punto de encuentro que sirva de contraste con la representación de la colección en la novela de Silva.

9. James Clifford explora en detalle las relaciones entre colonialismo y coleccionismo en su ensayo “Histories of the Tribal and the Modern.” Peter Gay, en The Pleasure Wars, discute la relación entre el coleccionismo y el desarrollo del sujeto europeo (47).

10. Pienso aquí en concreto en la novela de J.K. Huysmans, A rebours, por ser una novela paradigmática del coleccionismo, además de ser un texto que le interesara específicamente a Silva y con el cual se ha comparado De sobremesa. Allí el protagonista, el Duque Jean Des Esseintes se encierra en su mansión y se rodea de objetos raros, traídos de diversos lugares del mundo. Dentro de sus múltiples colecciones hay, por ejemplo, una colección de flores traídas del trópico.

11. Al igual que en el Ariel de Rodó, lo español se asocia en De sobremesa con lo espiritual. Sin embargo, para Silva lo español tiene también ciertas connotaciones negativas de ascetismo y rechazo de la vida, que en última instancia José Fernández rechazará.

Obras Citadas

Benjamin, Walter. The Arcades Project. Trans. Howard Eiland. Cambridge, MA:

Belknap Press, 1999.

Camacho Guizado, Eduardo. “Prólogo” en José Asunción Silva. Obra completa. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1977. ix-lv.

Clifford, James. “Histories of the Tribal and the Modern” en The Predicament of Culture. Cambridge, MA: Harvard University Press,1988: 189-214.

-----. “On Collecting Art and Culture” en The Predicament of Culture. 215-250.

Gay, Peter. The Pleasure Wars: The Bourgeois Experience; Victoria to Freud, Vol. 5. New York: W.W. Norton, 1998.

Henríquez Ureña, Max. Breve historia del modernismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1962.

Huysmans, Joris Karl. Against the Grain (A rebours). New York: The Modern Library, 1930.

Macpherson, Crawford B. The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford: Oxford University Press, 1962.

Molloy, Sylvia. Acto de presencia. México, D.F.: FCE, 1996.

Rodó, José Enrique. Ariel. Madrid: Espasa Calpe, 1975.

Sarmiento, Faustino. Facundo. Buenos Aires: Losada, 1989.

Silva, José Asunción. Obra completa, 1977.

Trigo, Benigno. “La función crítica del discurso alienista en De sobremesa de José Asunción Silva.” Hispanic Journal Vol. 15.1, Spring 1994: 133-46.

Watson, Janell. Literature & Material Culture from Balzac to Proust: The Collection & Consumption of Curiosities. Port Chester, NY, USA: Cambridge University Press, 2000.