La novela sin E y el secreto borgeano de Georges Perec

Pablo Ruiz, Tufts University

Y es así que aquel que sabe cómo leer, siguiendo una serie de indicios,

puede llegar por sí mismo, inequívocamente, al significado oculto.

San Agustín, De Doctrina Christiana

(…)

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance

Introducción con promesas provocativas

El grupo literario Oulipo, fundado en París en 1960 y todavía activo en la actualidad, tiene por objetivo declarado el desarrollo de lo que sus miembros llaman “literatura potencial,” es decir, la invención de formas, estructuras y procedimientos que puedan dar lugar a nuevas obras literarias. La práctica central asociada con ese proyecto, y que le ha dado al Oulipo y a sus miembros cierta aura legendaria, es la escritura bajo estrictas restricciones formales, que el escritor define y voluntariamente adopta para cada una de sus obras.

El grupo literario Oulipo, fundado en París en 1960 y todavía activo en la actualidad, tiene por objetivo declarado el desarrollo de lo que sus miembros llaman “literatura potencial,” es decir, la invención de formas, estructuras y procedimientos que puedan dar lugar a nuevas obras literarias. La práctica central asociada con ese proyecto, y que le ha dado al Oulipo y a sus miembros cierta aura legendaria, es la escritura bajo estrictas restricciones formales, que el escritor define y voluntariamente adopta para cada una de sus obras.

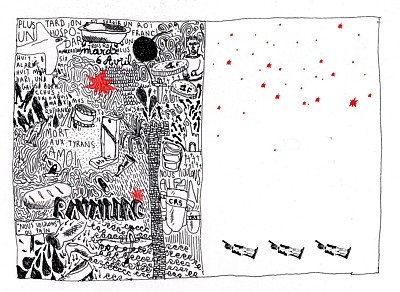

Es fama que el escritor francés Georges Perec, tal vez el más notorio miembro del grupo, escribió su novela La Disparition (La desaparición) sin utilizar la letra E, la más común de la lengua francesa. En la página 111 de la edición francesa de la novela, leemos:

Además, exclamó Amaury Conson un instante más tarde, he leído un buen tramo, si no la mayor parte, del diario de Anton Voyl. Él hace alusión, cinco o seis veces, a una novela que, afirma, proporcionaría la solución. Hay, aquí y allá, una serie de indicaciones que, creemos, tienen por objetivo profundizar la significación de la novela, aunque sin develarla completamente.(1)

Repasemos, esquemáticamente, los hechos de la trama: Anton Voyl ha desaparecido y sus amigos intentan encontrar pistas o explicaciones posibles. Uno de ellos, Amaury Conson, encuentra el diario personal de Voyl, que lleva el mismo título que la novela dentro de la cual existe. Como Amaury Conson, también nosotros estamos en busca de claves escritas en el texto de La Disparition. En este ensayo me propongo dotar al párrafo citado del máximo de sentido posible, es decir, en palabras de Amaury Conson, ofrecer la solución a la novela de Perec y mostrar cómo esta solución lleva a profundizar la significación de la novela. Esto va a derivar en la sorprendente conclusión, anticipo, de que Georges Perec ingresa al Oulipo menos a través de las obras e ideas de Raymond Queneau, fundador del grupo, que de las de Jorge Luis Borges.

Una curiosa omisión

La historia de la lectura de La Disparition es digna de atención. Ya es parte del mito que cuando fue publicada originalmente, algunos de sus primeros reseñadores no percibieron el lipograma, es decir, no percibieron la omisión de la E. La leyeron como una novela curiosa, incluso irritante, escrita en un lenguaje inexplicablemente enrarecido, poblada de complicadas historias de personajes condenados por maldiciones hereditarias, y cuya narración les recordaba el modelo de la novela policial. Otros lectores tempranos superaron esta lectura parcial y optaron por la lectura nula. Roland Barthes, por ejemplo, que había apoyado a Perec al comienzo de su carrera, se negó a leerla. El ejemplo de Barthes resultaría paradigmático como respuesta: La Disparition es uno de esos libros que muchos sienten que no necesitan leer porque conocen el procedimiento con el que fue compuesto, como si el texto no pudiera ofrecer más que aquello que ya se sabe. Es más: esos no lectores ni siquiera encuentran particularmente interesante el procedimiento, al que consideran, por más virtuosismo que se le reconozca a la ejecución, poco más que un mero juego. Esta apreciación equivocada equivale a confundir La Disparition con esas obras conceptuales en las que el concepto — en este caso, el procedimiento — agota el texto. El Oulipo no es inocente de este tipo de obras, pero en el caso de La Disparition este juicio es un error. No sólo porque no se trata de una obra conceptual en ese sentido, sino también, y sobre todo, porque el texto exige ser leído y re-leído.

Así lo entendieron los pocos lectores que se tomaron el trabajo de leerla con atención, y poco a poco fue generándose una voluminosa producción crítica alrededor de La Disparition. En los cuarenta años transcurridos desde su publicación, y aún cuando muchos siguen confundiendo el procedimiento con el libro, la lista de ensayos críticos dedicados al análisis de sus procedimientos técnicos, la materia de su narrativa, los préstamos y alusiones, las auto-referencias y marcas autobiográficas, entre otros aspectos, no deja de crecer y ya alcanza la condición de una tradición exegética en sí misma. La Disparition tal vez sea un libro irritante – y en ese caso le haría compañía a títulos como Finnegans Wake, Tender Buttons, o Nouvelles Impressions d’Afrique --, pero acaso sea la obra maestra de los libros irritantes.

Sin embargo, otra manera de no leer La Disparition ocurre en esta tradición crítica. Es la que consiste en no ver las huellas de Borges en la novela. Ofrezco dos ejemplos prominentes: en las más de quinientas páginas de su estudio Rhétoriques de la contrainte: Georges Perec, l’Oulipo, que incluye abundante comentario sobre La Disparition, Christelle Reggiani menciona a Borges sólo una vez, y no en relación con esta novela. En el capítulo dedicado a Perec en Playtexts, de Warren Motte, capítulo dedicado íntegramente a la discusión de La Disparition, Borges no es ni siquiera mencionado. Como se verá a continuación, se trata de un notorio caso de ceguera crítica, una verdadera disparition critique.

Cronología y primeros signos

Perec ingresa al Oulipo en marzo de 1967. La Disparition, el primer libro que publicó como miembro del grupo, apareció en 1969. También publicó otros dos textos importantes ese mismo año, ambos estrechamente vinculados al Oulipo: el ensayo “Historia del lipograma” y el Pequeño tratado invitando al descubrimiento del arte sutil del go, escrito en colaboración con Jacques Roubaud y Pierre Lusson. ¿Cuánto Borges había leído Perec por aquel entonces? Borges figuraba en una de sus listas de lecturas ya en 1958. Y en una entrevista de 1965 explicó su proyecto para Un hombre que duerme con una referencia a “Pierre Menard.” El párrafo es significativo, y vale la pena transcribirlo:

Perec ingresa al Oulipo en marzo de 1967. La Disparition, el primer libro que publicó como miembro del grupo, apareció en 1969. También publicó otros dos textos importantes ese mismo año, ambos estrechamente vinculados al Oulipo: el ensayo “Historia del lipograma” y el Pequeño tratado invitando al descubrimiento del arte sutil del go, escrito en colaboración con Jacques Roubaud y Pierre Lusson. ¿Cuánto Borges había leído Perec por aquel entonces? Borges figuraba en una de sus listas de lecturas ya en 1958. Y en una entrevista de 1965 explicó su proyecto para Un hombre que duerme con una referencia a “Pierre Menard.” El párrafo es significativo, y vale la pena transcribirlo:

Mi ambición no es reescribir el Quijote, como el Pierre Menard de Borges, pero yo querría por ejemplo reescribir mi cuento favorito de Melville, “Bartleby el escribiente”. Es un texto que yo quisiera escribir, pero como es imposible escribir un texto que ya existe, yo querría reescribirlo, no parodiarlo, sino escribir otro, en realidad el mismo “Bartleby”, pero un poco más… como si fuera yo que lo hubiera escrito. Es una idea que me parece preciosa en el plano de la creación literaria.

Deberíamos también recordar que el número de 1964 de los Cahiers de l’Herne fue dedicado a Borges, y que en 1966 Michel Foucault publicó su influyente Las palabras y las cosas, libro que, según él mismo revela en la introducción, se originó en un texto de Borges. Además de los libros de cuentos de cuentos y ensayos más importantes de Borges, otras obras en las que había participado estaban disponibles en francés. La novela fantástica de Bioy Casares La invención de Morel había sido publicada en 1952, junto con el prólogo de Borges, programático y polémico, que acompañaba la edición en español. Por otra parte, Seis problemas para Don Isidro Parodi, un libro de cuentos policiales escritos por Borges y Bioy Casares, y que fue publicado bajo el seudónimo Honorio Bustos Domecq, se editó en francés en 1967.

Casares, y que fue publicado bajo el seudónimo Honorio Bustos Domecq, se editó en francés en 1967.

Primer libro programático producido por miembros del Oulipo, el Pequeño tratado es, además de la invitación al juego japonés que el título promete, una defensa de la literatura como juego, y donde la escritura es explícitamente definida como análoga al go. Hacia el final de una primera sección que incluye su historia, que es también una presentación idealizada (y humorística) del juego, encontramos esta afirmación: “No existe más que una actividad a la que se pueda razonablemente comparar el go. Se trata desde luego de la escritura” (42). Aún más programático, “Historia del lipograma” es también algo más que la historia prometida por el título: es la legitimación razonada de La Disparition como proyecto literario, que Perec realiza reconstruyendo toda una tradición del lipograma con orígenes en la Grecia clásica, y haciendo una enérgica defensa de la práctica oulipiana de escritura bajo restricciones formales. Es, en cierto sentido, el ars poetica de Perec.

Borges está presente en ambos textos. Según el biógrafo de Perec, David Bellos, la división del trabajo para la escritura del libro sobre el go dejó a Roubaud la tarea de proveer el contexto japonés en el que surge y se desarrolla el juego, mientras que tanto Roubaud como Lusson se ocupaban de los aspectos más técnicos del juego. Perec quedaba a cargo de la redacción final. Por lo que resulta aún más significativo que el go, presentado como un triunfo de refinamiento y sofisticación intelectual, aparezca descrito en términos indudablemente borgeanos: “Jardín de senderos que se bifurcan, laberinto, juego de Babel, todo progreso es decisivo y todo progreso es nulo: nunca terminaremos de aprenderlo…” (38). Unas páginas más adelante, el go va a ser comparado con la escritura. Es decir, mientras el juego es elogiado por su sofisticación y presentado como un modelo para la literatura, también es definido en términos borgeanos, comparación que ubica a la literatura de Borges en el lugar de modelo. No menos importante es la comparación del go con el Zahir (18), un elemento tomado de la ficción de Borges, y que tendrá un rol crucial en La Disparition.

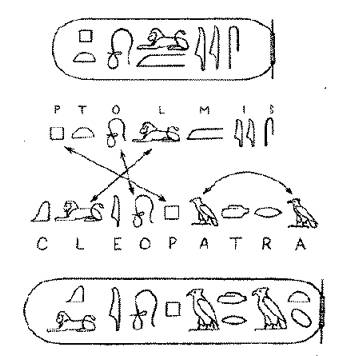

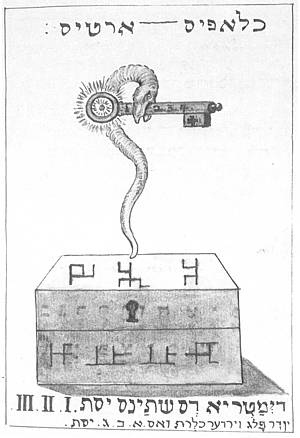

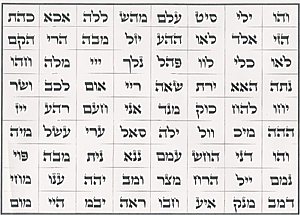

Aún más central es la presencia de Borges en “Historia del lipograma.” Al comienzo del texto aparece una cita tomada del temprano ensayo de Borges sobre la cábala. Cito el segundo párrafo de Perec:

En su “Vindicación de la cábala”, Borges habla de “esta idea prodigiosa de un libro impenetrable a la contingencia.” Si es cierto que en el comienzo era el Verbo y que la Obra de Dios se llama Escritura, cada palabra, cada letra pertenece a la necesidad: el Libro es una red infinita recorrida en todo momento por el Sentido; el Espíritu se confunde con la Letra; el Secreto (el Saber, la Sabiduría), es una letra escondida, una palabra callada: el Libro es un criptograma del que el Alfabeto es la Cifra.

Perec continúa su ensayo con una breve presentación de técnicas de interpretación cabalísticas, procedimientos anagramáticos y permutativos que describe como “la fiebre exegética de los cabalistas.” No sé de ningún crítico de Perec que se haya tomado el trabajo de leer el ensayo del que Perec está citando.

Lejos de ser la extravagante exaltación de una doctrina esotérica del judaísmo medieval, el ensayo de Borges es una pieza crucial para la comprensión de su literatura, y decididamente un ensayo central de las poéticas del siglo veinte. El texto sagrado, del modo en que es leído por ciertas tradiciones exegéticas, aparece en este ensayo como el ideal del texto  literario; un texto cuyo significado potencial se expande indefinidamente y que puede ser sometido a interpretaciones sin fin. El ensayo puede ser descrito como una teoría de la lectura en relación a supuestos de composición. Borges recurre a la cábala porque en esa doctrina el proceso es llevado hasta el límite. La fiebre exegética no es, sostiene Borges, un acto irracional de insensatez, sino la conclusión lógica que se sigue del axioma adoptado por los cabalistas: que las Escrituras son el producto de una mente absoluta. Por lo tanto, la injerencia del azar en su composición es exactamente cero. Una vez admitido el axioma, sostiene Borges, no hay manipulación textual que resulte excesiva. Tomando esa doctrina como parámetro, Borges promueve un esfuerzo paralelo por parte del autor literario. Para Borges, el autor ideal, al que él llama “poeta intelectual,” es aquel que fuerza su mente en dirección al intelecto absoluto. El texto ideal está en el límite del esfuerzo intelectual del escritor, que guía la construcción de su obra de modo de reducir cuanto sea posible la participación del azar en el proceso de composición.

literario; un texto cuyo significado potencial se expande indefinidamente y que puede ser sometido a interpretaciones sin fin. El ensayo puede ser descrito como una teoría de la lectura en relación a supuestos de composición. Borges recurre a la cábala porque en esa doctrina el proceso es llevado hasta el límite. La fiebre exegética no es, sostiene Borges, un acto irracional de insensatez, sino la conclusión lógica que se sigue del axioma adoptado por los cabalistas: que las Escrituras son el producto de una mente absoluta. Por lo tanto, la injerencia del azar en su composición es exactamente cero. Una vez admitido el axioma, sostiene Borges, no hay manipulación textual que resulte excesiva. Tomando esa doctrina como parámetro, Borges promueve un esfuerzo paralelo por parte del autor literario. Para Borges, el autor ideal, al que él llama “poeta intelectual,” es aquel que fuerza su mente en dirección al intelecto absoluto. El texto ideal está en el límite del esfuerzo intelectual del escritor, que guía la construcción de su obra de modo de reducir cuanto sea posible la participación del azar en el proceso de composición.

La guerra contra el azar ha sido declarada repetidas veces, y define una línea de escritores y poetas entre los que se cuentan Poe, Mallarmé, Valéry, Joyce, Rousell, Nabokov y Queneau, además de haberse convertido en un componente central del credo literario del Oulipo. Borges, otro miembro de esa lista de notorios criptólogos, hace la presentación más radical del concepto llevándolo a su límite – el texto compuesto por una mente infinita –, y vinculándolo con la más venerada de las tradiciones literarias: el texto sagrado. Concretamente, con la tradición judía del propio pasado familiar de Perec. Si Perec se estaba planteando el problema de qué hacer con su judaísmo en su literatura, no podía haber encontrado una mejor solución. ¿Y no es el propósito de ambos ensayos reivindicar tradiciones desacreditadas, sólo para transformarlas en potentes herramientas literarias?

Esas referencias, citas y alusiones son claros signos de la importancia que Borges tenía para Perec en ese momento. Pero me llevó un tiempo darme cuenta de que son algo más: son pistas.

La Disparition

La Disparition comienza bajo el signo del insomnio y la alucinación. La primera señal de Borges ya aparece en la primera sección. Se trata de la descripción que hace Anton Voyl de su experiencia alucinatoria después de intentar y no poder leer una novela, presentada en términos del Aleph, renombrado, por obvias razones de ortografía, Alpha: “Se diría que en lo más profundo del tapiz, un hilo tramaba el oscuro punto Alpha, espejo del Gran Todo que ofrece con profusión el Infinito del Cosmos, punto primordial del que surgiría súbitamente un panorama total, hueco abismal de radio nulo […]” (20). La figura del lector como insomne fue propuesta por Joyce y elaborada por Borges en “Funes el memorioso,” cuento que Borges describió como una metáfora del insomnio. Necesitamos olvidar para poder dormir. Voyl no puede leer, y no puede dormir tampoco. ¿Es también incapaz de olvidar?

Borges aparece nuevamente unas páginas más adelante, otra vez como parte de la experiencia alucinatoria de Voyl:

Sin saber de dónde provenía la asociación, se imaginaba en una novela que había leído un tiempo atrás, una novela aparecida, hacía diez años, en la Cruz del Sur, una novela de Isidro Parodi, o más bien de Honorio Bustos Domaicq, que relataba el inaudito, pasmoso, enloquecedor destino de un desterrado, un paria fugitivo. (32)

En las cuatro páginas siguientes, Perec reescribe (en la primera de varias reescrituras que incluye en la novela) la trama de La invención de Morel, la historia de un náufrago en una isla. Esta reescritura aparece combinada con elementos tomados de otras dos novelas: Moby Dick, que tendrá una presencia prominente en el resto del libro, y Robinson Crusoe. Nótese que Perec no atribuye la novela a Bioy. En lugar de aprovechar la conveniente omisión en ese nombre de la letra E, prefiere transformar Domecq en Domaicq y usar el seudónimo de la colaboración, tal vez para que Borges quede incluido. Ya mencioné el prólogo de Borges que acompañaba la edición en español, también incluido en la edición francesa. En este texto breve y provocador, Borges ataca a quienes rechazan la invención de tramas y prefieren en cambio las novelas psicológicas, y hace una enérgica defensa de la novela de aventuras, de la rigurosa y artificial invención de una trama. Cito:

La novela característica, ‘psicológica’, tiende a ser informe [...] Hay páginas, hay capítulos de Marcel Proust que son inaceptables como invenciones: a los que, sin saberlo, nos resignamos como a lo insípido y ocioso de cada día. La novela de aventuras, en cambio, no se propone como una transcripción de la realidad: es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada. (8)

Borges sostiene que además estas novelas aspiran a ser realistas, es decir, a ocultar el hecho de que son fabricaciones artificiales y a presentarse, en palabras de Borges, como transcripciones de la realidad. Borges completa la crítica del realismo psicológico y el elogio de la invención de tramas mediante la explícita referencia al género policial, visto como un caso particular de lo que llama “invención razonada.”

La Disparition marca, en la producción literaria de Perec, un giro con respecto a sus trabajos anteriores. Aún con todas las diferencias entre ellas en términos de procedimientos, forma y tono, las narraciones de Las cosas (1965), Qué pequeña bicicleta de manubrio cromado al fondo del pasillo (1966) y Un hombre que duerme (1967) todavía no escapan de la lógica realista. Con La Disparition, sin embargo, Perec se desplaza hacia una narrativa gobernada por una causalidad diferente, alejada de la verosimilitud realista y que trabaja con la lógica y el material del mito. La verosimilitud realista no es evidentemente una preocupación o un objetivo para quien propone una trama en la que los personajes resultan ser, sin saberlo, miembros de la misma familia; en la que la muerte es ocasionada por la mera visión de un objeto misterioso, o en la que aparecen súbitas inscripciones sobre mesas de billar. Se trata de un giro llamativo, sobre todo tratándose de un escritor que había pregonado el realismo en artículos publicados a comienzos de los años sesenta. Perec era muy consciente de todo esto. En una carta que escribió en respuesta a otra enviada por un lector de La Disparition, dice que una de las consecuencias positivas de escribir bajo restricciones formales es que esta práctica “tiene el efecto de liberar mi imaginación y de relegar la preocupación habitual por el realismo que hasta cierto punto asfixia a la novela moderna, y me permite redescubrir los arquetipos de la novela de aventuras.”

lógica realista. Con La Disparition, sin embargo, Perec se desplaza hacia una narrativa gobernada por una causalidad diferente, alejada de la verosimilitud realista y que trabaja con la lógica y el material del mito. La verosimilitud realista no es evidentemente una preocupación o un objetivo para quien propone una trama en la que los personajes resultan ser, sin saberlo, miembros de la misma familia; en la que la muerte es ocasionada por la mera visión de un objeto misterioso, o en la que aparecen súbitas inscripciones sobre mesas de billar. Se trata de un giro llamativo, sobre todo tratándose de un escritor que había pregonado el realismo en artículos publicados a comienzos de los años sesenta. Perec era muy consciente de todo esto. En una carta que escribió en respuesta a otra enviada por un lector de La Disparition, dice que una de las consecuencias positivas de escribir bajo restricciones formales es que esta práctica “tiene el efecto de liberar mi imaginación y de relegar la preocupación habitual por el realismo que hasta cierto punto asfixia a la novela moderna, y me permite redescubrir los arquetipos de la novela de aventuras.”

La defensa de un interés narrativo en contra de quienes lo juzgan una preocupación menor, nuevamente haciéndose eco del prólogo de Borges, está presente en el enfático epílogo de la novela, en el que refiriéndose a sí mismo en tercera persona, Perec dice que el autor “colaboró en la formación de una poderosa corriente abrasiva que […] podría, en un futuro próximo, reabrir para la novela el saber inspirador, el poder innovador de una atracción narrativa que se hubiera creído abolida!” (312). El desinterés de Perec por la psicología de personajes realistas es similar al de Borges. Aún sin contar con declaraciones explícitas, la lectura de las novelas de Perec no dejaría lugar a dudas. Pero sí contamos con declaraciones explícitas, como esta concisa respuesta de una entrevista de 1981: “Detesto lo que se llama ‘la psicología,’ sobre todo en la novela.”

El tercer signo de Borges en La Disparition es el Zahir. Aparece primero hacia la mitad de la novela, en la sección once (de veinticinco secciones en total); y su historia, relatada por uno de los personajes, ocupa toda la sección doce. En esa sección, en las páginas 139 y 140, Perec reescribe partes del cuento “El Zahir,” incluyendo la definición del concepto:

Un Zahir tiene un aspecto normal, banal: podrá tratarse de un individuo de aspecto más bien insignificante, o de un producto común: una piedra, un doblón, un insecto, un guión. Pero todos tienen un poder horroroso: quien ha visto una vez un Zahir, jamás conocerá el olvido, y terminará enloquecido, divagante. (140)

El Zahir — aquello que no puede ser olvidado — es en la novela la causa directa de la muerte de los personajes. Para un escritor declaradamente preocupado por la justificación de cada elemento de sus novelas — y aún más en La Disparition, cuyo ideal es el de ser “un libro impenetrable a la contingencia”— siempre me resultó un enigma algo que otros comentadores no parecen haber visto como problemático: las razones del Zahir. ¿Por qué los personajes mueren ante la mera visión de un objeto? ¿Por qué sería el Zahir el símbolo de la condena sufrida por el clan?

Consideré este problema durante cierto tiempo, mientras leía y releía “El Zahir” y “El Aleph,” los dos cuentos de Borges a los que la novela alude explícitamente. Buscaba alguna clave, pero no encontraba nada relevante. ¿Tal vez la explicación estaba en otro lado? ¿Tal vez en otro de los muchos libros mencionados o aludidos por Perec? O tal vez no había ninguna explicación. Tal vez el Zahir tenía para Perec sólo una significación simbólica relacionada con la imposibilidad de olvidar. ¿Pero de olvidar qué? Perec insiste en la necesaria justificación de todos los elementos de la novela. Dice en el epílogo: “que no haya una palabra que sea fortuita, que se deba al puro azar”, y en el texto de la novela leemos que “no hay una sola palabra fortuita, ya que todo tiene su justificación, y por lo tanto su significación” (217). Que todas las palabras respetaran la ausencia de la letra E no parecía una justificación suficiente para esta insistencia. Tenía que haber otra razón para los zahires. Pero todas las posibilidades que se me ocurrían me parecían forzadas o poco convincentes, y no podía dejar de sentir que esa presencia injustificada disminuía el valor de la novela. ¿Me estaba haciendo la pregunta correcta?

La respuesta me llegó como una revelación, y cuando menos la buscaba. Estaba leyendo a Borges:

Yo había comprendido hace muchos años que no hay cosa en el mundo que no sea germen de un Infierno posible; un rostro, una palabra, una brújula, un aviso de cigarrillos, podrían enloquecer a una persona, si ésta no lograra olvidarlos. ¿No estaría loco un hombre que continuamente se figurara el mapa de Hungría? Determiné aplicar ese principio al régimen disciplinario de nuestra casa y… (OC I, 579)

Esta cita corresponde a “Deutsches Requiem,” el cuento de Borges sobre la Alemania nazi. El cuento — incluido, como “El Zahir”, en El Aleph — es una narración en primera persona en la voz de un oficial alemán, Otto Dietrich zur Linde, que se presenta como subdirector del campo de concentración de Tarnowitz. Los puntos suspensivos al final del párrafo son parte del texto de Borges, y van seguidos de una nota al pie que dice: “Ha sido inevitable, aquí, omitir unas líneas. (Nota del editor).” Esas líneas omitidas son La Disparition.

Esta cita corresponde a “Deutsches Requiem,” el cuento de Borges sobre la Alemania nazi. El cuento — incluido, como “El Zahir”, en El Aleph — es una narración en primera persona en la voz de un oficial alemán, Otto Dietrich zur Linde, que se presenta como subdirector del campo de concentración de Tarnowitz. Los puntos suspensivos al final del párrafo son parte del texto de Borges, y van seguidos de una nota al pie que dice: “Ha sido inevitable, aquí, omitir unas líneas. (Nota del editor).” Esas líneas omitidas son La Disparition.

Inmediatamente después de ese párrafo, el narrador cuenta la muerte de David Jerusalem, un poeta prisionero en el campo. Una segunda nota al pie, a continuación de la muerte de Jerusalem, señala que ese nombre seguramente se trate de un nombre colectivo y un símbolo para referir a una serie de judíos asesinados. Cuando el narrador dice “nuestra casa,” se refiere al campo de concentración del que está a cargo. La razón por la cual propongo que esta es la clave de La Disparition de Perec es ahora evidente: la descripción del método de zur Linde para torturar y destruir a sus prisioneros en el campo de concentración se corresponde exactamente con la descripción del Zahir que Borges ofrece en el cuento “El Zahir,” y que Perec repite en su reescritura: algo que es imposible olvidar y que enloquece hasta el punto de provocar la muerte.

La referencia oblicua de La Disparition al holocausto y a la propia experiencia personal de Perec (su padre murió combatiendo por Francia contra los alemanes, y su madre murió en un campo de concentración) ha sido tempranamente señalada por los críticos, y el mismo Perec dejó una serie de indicios que apuntan en esa dirección. Pero lo que ahora se revela es el procedimiento mediante el cual Perec incluyó ese significado en su novela. Lo que ahora comprobamos es que Perec simultáneamente cuenta y no cuenta su experiencia traumática. Es decir, la cuenta, pero a través de otro. Más precisamente, a través del silencio de otro. Técnicamente, sin embargo, se trata de algo más: estamos ante la invención de un procedimiento sin precedentes en la historia de la literatura.

Una digresión sobre la causalidad

La discusión sobre la causalidad ocupa una posición central en la historia de la crítica y la teoría occidental, a partir del sitio prominente que le asignó Aristóteles en su Poética. Borges hizo una contribución sustancial a esa discusión en otro de sus ensayos seminales de los años treinta, “El arte narrativo y la magia.” Este ensayo es presentado como un “análisis de los procedimientos de la novela” (lo que, incidentalmente, muestra un temprano interés de Borges por un género que finalmente nunca produjo), y la causalidad es referida como “el problema central de la novelística” (OC I, 230). En este ensayo, Borges propone una distinción entre dos tipos de causalidad. Cito las frases finales, en las que Borges resume su propuesta:

He distinguido dos procesos causales: el natural, que es el resultado incesante de incontrolables e infinitas operaciones; el mágico, donde profetizan los pormenores, lúcido y limitado. En la novela, pienso que la única posible honradez está con el segundo. Quede el primero para la simulación psicológica. (OC I 232)

Borges promueve obras de ficción cuya cadena de eventos esté auto-justificada y cuyas razones, análogas a las que postula el pensamiento mágico, se encuentren, premeditadas por el autor, en las obras mismas. Esto se opone a la causalidad que simplemente refleja la de la realidad, del tipo usado en las novelas psicológicas y que Borges rechaza. Como Raymond Queneau hacia la misma época, Borges encuentra en James Joyce el modelo para su concepción de obras narrativas. Cierra el ensayo con una admirativa referencia al Ulises: “La ilustración más cabal de un orbe autónomo de corroboraciones, de presagios, de monumentos, es el predestinado Ulises de Joyce” (OC I 232).(2) ¿Había Perec leído este ensayo? Además de estar incluido en el mismo libro que “Vindicación de la cábala,” hay motivos para pensar que le prestó una muy cuidadosa atención.

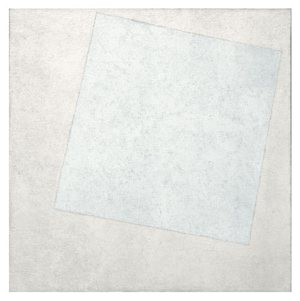

El principal ejemplo que Borges ofrece para la causalidad que promueve está tomado de La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, de Edgar Allan Poe. Cito:

El secreto argumento de esa novela es el temor y la vilificación de lo blanco. Poe finge unas tribus que habitan en la vecindad del Círculo Antártico, junto a la patria inagotable de ese color, y que de generaciones atrás han padecido la terrible visitación de los hombres y de las tempestades de la blancura. El blanco es anatema para esas tribus y puedo confesar que lo es también, cerca del último renglón del último capítulo, para los condignos lectores. Los argumentos de ese libro son dos: uno inmediato, de vicisitudes marítimas; otro infalible, sigiloso y creciente, que sólo se revela al final [...] Imposible exhibir o analizar aquí la novela entera, básteme traducir un rasgo ejemplar, subordinado — como todos — al secreto argumento. (229-30)

Borges también señala que esta misma conexión entre el blanco y el mal se encuentra en el capítulo “La blancura de la ballena” de Moby Dick, novela a la que Borges se refiere como “espléndida alucinación.” Apenas necesita ser señalado que La Disparition busca pertenecer a esa misma tradición de blancura maléfica y espléndidas alucinaciones.

Perec, en su novela, exacerba la blancura. Menciono sólo algunos ejemplos. Un personaje se llama Albin, hay hechos que ocurren en Albania, Inglaterra es llamada por su nombre antiguo de Albion. El asesino de la novela es Aloysius Swann, cuyo nombre redundantemente significa, como el personaje mismo se encarga de aclarar, cisne blanco. En su reescritura de “El Zahir,” Perec agrega “un fakir albino;” e incluso Borges aparece transformado en cierto Borgias de Bahía Blanca. La blancura también es formalmente significante: dos páginas completas están en blanco (57 y 58), y la letra faltante es una suerte de espacio en blanco.

Moby Dick está inscripta en la novela de diversas maneras, y también se le da un lugar importante al Arthur Gordon Pym de Poe, cuya línea final y enigmática es reescrita como el igualmente enigmático mensaje que los personajes descubren, mediante un arduo trabajo de desciframiento y traducción, como una posible clave para resolver el principal misterio de la novela. En palabras de Anton Voyl al comienzo de la sección dieciocho: “La inscripción nos dirá — se trata de un deseo, no de un saber — por qué la condena está ligada al Zahir” (193). Es decir que la novela misma se pregunta por sus propias leyes de causalidad. Anton Voyl se convierte en el lector de la novela dentro de la novela, y de hecho anticipa su lectura: “Habrá tres instantes del discurso: primero, creeremos ver un galimatías confuso […]” (195). Y continúa durante varios párrafos describiendo el proceso de lectura.

mediante un arduo trabajo de desciframiento y traducción, como una posible clave para resolver el principal misterio de la novela. En palabras de Anton Voyl al comienzo de la sección dieciocho: “La inscripción nos dirá — se trata de un deseo, no de un saber — por qué la condena está ligada al Zahir” (193). Es decir que la novela misma se pregunta por sus propias leyes de causalidad. Anton Voyl se convierte en el lector de la novela dentro de la novela, y de hecho anticipa su lectura: “Habrá tres instantes del discurso: primero, creeremos ver un galimatías confuso […]” (195). Y continúa durante varios párrafos describiendo el proceso de lectura.

La conexión que el ensayo de Borges establece entre el blanco y la causalidad debe haber sido atractiva para Perec. Las dos causalidades que Borges ofrece no son las únicas posibles. Y Perec tenía una tercera posibilidad en mente: la causalidad que podemos llamar lingüística, inventada por Raymond Roussel mediante el famoso procédé que usó para componer algunos de sus libros. La célebre frase que abre el cuento de Roussel “Entre los negros”— que coincidentemente, e irresistiblemente para Perec, incluye el color blanco: “Las letras del blanco sobre las bandas del viejo billar” (Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard)— es usada por Perec traducida al francés sin E: “l’inscription du Blanc sur un Bord du Billard” (156), junto con la variación “Bordj du Pillard” (177). El procedimiento de Roussel representa una nueva causalidad en tanto la lógica de los eventos relatados no depende de ningún elemento de la trama, sino de algo exterior a ella y proporcionado por el lenguaje, una causalidad que Roussel fue el primero en usar en prosa narrativa. Esta causalidad lingüística que preside las novelas de Roussel es la misma que gobierna la narración de La Disparition. En un nivel, la clave del misterio es una letra del alfabeto: no un evento o un personaje de la historia contada, sino un elemento del instrumento con el que está siendo contada. Y mientras las dos causalidades que Borges presenta son incompatibles y se excluyen la una a la otra, esta tercera causalidad puede coexistir junto con cualquiera de las otras dos. Hasta qué punto Perec pensó todo esto en los términos que sugerimos, obviamente nunca lo sabremos. Pero pudo haber hecho referencias explícitas a estas otras formas de causalidad, de modo de poder agregar la suya.

El procedimiento

Perec, digámoslo así, inventa una nueva causalidad que debe ser entendida no en función de la trama de la narración que leemos, o en función de determinaciones lingüísticas adoptadas por el autor, sino en función de indicios provistos por otros libros, por la literatura. Es decir, una causalidad cuyas leyes no fueron creadas por el autor, sino leídas por el autor. Una  causalidad que, hasta donde sabemos, Perec usa por primera vez.

causalidad que, hasta donde sabemos, Perec usa por primera vez.

Para decirlo más claramente: la solución a la novela de Perec no está dada por un cuento de Borges, sino por una combinación de dos cuentos. No es suficiente leer “El Zahir” o “Deutsches Requiem,” sino que hay que establecer una conexión entre ambos. Esta conexión (que, agreguemos entre paréntesis, no ha sido hecha hasta ahora por ningún crítico de Borges) es un acto de lectura: entender que la muerte en el campo de concentración de “Deutsches Requiem” es causada por métodos descritos en los mismos términos que los de “El Zahir.” Tal vez el procedimiento más indirecto del más indirecto de los escritores.

En resumen, hay en La Disparition al menos tres narraciones superpuestas, o tres cadenas de causalidad que tienen lugar al mismo tiempo. El primer nivel es la narración de los asesinatos, cuyo culpable resulta ser el Barbudo, el padre filicida y cerebro detrás de las muertes. Este es el argumento secreto. Como en la narración de Poe o en cualquier novela policial, sólo es revelado al final. El segundo nivel corresponde a la realidad caótica que los personajes perciben, pero que son incapaces de explicar porque es producida por la ausencia de algo que no pueden identificar: la letra E, que ellos no pueden percibir porque existe más allá de sus posibilidades de experiencia. Es, para los personajes, una suerte de cuarta dimensión. Al lector es a quien le corresponde entenderlo, aunque dentro de los límites de la novela. El tercer nivel es el que introduce el Zahir: también es al lector a quien le corresponde entenderlo, pero ahora fuera de los límites de la novela, en relación con otros textos. Una nueva causalidad que exige, para ser entendida, un acto de lectura independiente de la lectura de la novela a la que rige. Estos tres hilos de causalidad aparecen combinados y entretejidos en la sección dieciocho, en la que la última línea de Arthur Gordon Pym aparece como el desciframiento y traducción de la inscripción del billar tomada de Roussel. Esta es la tarea de interpretación que Anton Voyl realiza con la esperanza de que revele el por qué del Zahir. Un blanco tras otro blanco en busca del blanco final.

Miremos más de cerca el modo en que Borges usa este dispositivo de referencias cruzadas. “Deutsches Requiem” está escrito en primera persona. El narrador es el oficial nazi Otto zur Linde, y es él quien reflexiona acerca de la idea según la cual la imposibilidad de olvidar un objeto produciría la locura y la muerte. Pero esta reflexión fue hecha por el mismo Borges. ¿No es Borges, después de todo, el hombre que imaginó y escribió “El Zahir,” basado en exactamente esa idea? La referencia cruzada implica, por lo tanto, una identificación parcial de Borges con el oficial alemán. Esta inscripción de rasgos del autor en un personaje despreciable también aparece en la novela de Perec, quien se identifica con el Barbudo — la mente que concibe y ordena el asesinato de sus propios hijos — mediante una descripción del personaje hecha a imagen del propio Perec. Entre otros rasgos en común, el Barbudo tiene una pequeña cicatriz en su labio superior. Exactamente como Perec, que recurrió repetidamente a esa marca en sus escritos para significarse a sí mismo.

Hay algo más que Perec hace por primera vez en este libro: las referencias en una obra de Perec a otras obras de Perec. Como él mismo lo dice: “Estas auto-referencias empiezan a aparecer en La Disparition (que empieza como una traducción sin E de Un hombre que duerme)” (Entretiens et conférences II, 94). Borges también recurrió a ese tipo de auto-referencias. Menciona “Las ruinas circulares” en “Herbert Quain,” menciona algunos de sus propios textos en “Pierre Menard,” y algunas frases aparecen repetidas en más de un cuento. Y, por cierto, es este tipo de referencia cruzada la que ocurre entre “El Zahir” y “Deutsches Requiem.” Nótese también que Perec presenta el comienzo de La Disparition como una traducción de Un hombre que duerme, que a su vez había presentado en relación con “Pierre Menard.”

traducción de Un hombre que duerme, que a su vez había presentado en relación con “Pierre Menard.”

En cuanto a la profundización del significado de la novela, las consecuencias de la presencia del Zahir bajo esta nueva perspectiva son por cierto significativas. Por un lado, zahir, en la tradición exegética del Corán, significa “contenido literal, explícito,” y se opone a significado oculto o esotérico. Ese nombre identifica una de las dos principales escuelas de exégesis en la tradición islámica de interpretación del Corán (la otra es batin, que significa oculto, implícito). ¿Cuánto de esto sabía Perec? Al menos la primera parte, el significado de la palabra, ya que Borges lo explicita en el cuento. Es decir, el Zahir es claro y explícito y está en la superficie, pero sólo porque esconde algo más, su contraparte, que es oscura e implícita y que se ubica debajo de la superficie. El significado simbólico de la novela se ha profundizado tanto como su significado literario. Se trata de un nuevo procedimiento que combina lectura y escritura de un modo sin precedentes. Y teniendo en cuenta que zahir es, además, el nombre de una tradición de lectura, tenemos capa sobre capa, no de escritura, como ocurre habitualmente, sino capas de lectura.

Por otra parte, el Zahir, lo inolvidable, puede verse como una referencia al recuerdo de infancia aludido por Perec en el título de su autobiografía W o el recuerdo de infancia, un llamativo singular que seguramente se refiere, como sugieren varios críticos, al recuerdo de su madre despidiéndose en una estación de trenes, por última vez. Título que es también una letra; que parece estar pidiéndonos establecer una equivalencia entre ese recuerdo y una letra. Tal vez lo inolvidable que mata, la letra ausente que mata. ¿Y no son los puntos suspensivos de Borges, el silencio detrás del Zahir, aquello que Perec coloca en el centro de su autobiografía, ocupando completamente la página 89 de W? Y más puntos suspensivos aparecen también en el centro del Gran Palíndromo, otro texto de 1969.

Ahora tenemos otro motivo para el Bustos Domaicq (en lugar de Bioy): la posibilidad de que La Disparition puede también ser considerada como una suerte de obra en colaboración, atribuible al tándem Perec-Borges. Y hay también una clara razón, que surge del núcleo del libro, para la ausencia de una letra. La mutilación del lenguaje es la figura de la mutilación de la vida que ese lenguaje cuenta, o que más bien oculta, o que más bien cuenta mediante el ocultamiento. Y el escritor se obliga a realizar una tarea ingrata, que es también una ascesis y un duelo. Perec no sólo no cuenta su pérdida, sino que además recurre a un lenguaje nuevo y mutilado para no contarla.

A Borges le preguntaron una vez si había leído “la novela sin la letra E.” “No la leí —respondió —, pero no debemos desistir de la esperanza de que el autor perfeccione su arte y llegue a prescindir de las demás letras también.” Esto fue en 1971. Un año más tarde, y sin que se lo preguntaran directamente, Borges volvió a la novela de Perec: “Es fácil burlarse de esos experimentos en dialectos de vocal mutilada. Menos fácil es ver que detrás del mero juego y de la fingida trama policial, hay una versión del infierno y la transcripción mítica de un destino.” Tal vez no sea irrelevante señalar que la primera afirmación fue hecha ante un público francés en París, mientras que la segunda fue hecha a un periodista inglés en Londres.

El lector

Para escritores como Borges o Perec, la invención del lector es un componente crucial de sus proyectos literarios. Borges construyó sin descanso a su lector mediante una serie de instrucciones, desplegadas tempranamente en prólogos y ensayos, pero la presentación más convincente ocurre en su propia ficción. En la primera página de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius,” el primer cuento de Ficciones, Borges incluye el siguiente, crucial, párrafo:

Nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones, que permitieran a unos pocos lectores — a muy pocos lectores — la adivinación de una realidad atroz o banal. (OC I, 431)

Un lector ha nacido. Y al tiempo que nace, se lo advierte: lo que se le cuenta no es confiable; puede haber otra realidad oculta detrás de la realidad de la superficie. Este lector es en realidad una reencarnación. Ya había sido inventado por Edgar Allan Poe y no es otro que el lector creado por el género policial. Borges extrae a este lector — cuya fe es la paranoia, y cuya tarea es sospechar, desconfiar y evitar ser engañado — del género policial en el que se originó y lo coloca en el centro de su propia ficción.

Un lector ha nacido. Y al tiempo que nace, se lo advierte: lo que se le cuenta no es confiable; puede haber otra realidad oculta detrás de la realidad de la superficie. Este lector es en realidad una reencarnación. Ya había sido inventado por Edgar Allan Poe y no es otro que el lector creado por el género policial. Borges extrae a este lector — cuya fe es la paranoia, y cuya tarea es sospechar, desconfiar y evitar ser engañado — del género policial en el que se originó y lo coloca en el centro de su propia ficción.

Ávido lector de novelas policiales en su juventud, este género es también central para Perec, que vio en él un poderoso modelo. Alguna vez declaró: “Toda la literatura es, de alguna manera, como una novela policial.” Y más elaboradamente:

En tanto que productor de ficción, la novela policial no deja de interesarme, en la medida en que funciona explícitamente como un juego entre un autor y un lector, un juego en el que las vicisitudes de la trama, el mecanismo del crimen, la víctima, el culpable, el detective, el móvil, etc., son abiertamente los peones: esta partida que se juega entre un escritor y su lector, y en la que los personajes, los escenarios, los sentimientos, las peripecias no son más que ficciones que remiten al puro placer de leer (de ser intrigado, conmovido, seducido, etc.), es para mí uno de los modelos más eficaces del funcionamiento de la novela.

El equivalente de Perec del párrafo de la primera página de “Tlön”— es decir, la escenificación de un lector específico como un personaje con un rol en la ficción — es el prólogo de su novela La vida instrucciones de uso, que además Perec repite, no sin algunas leves variaciones, en el capítulo cuarenta y cuatro de ese mismo libro:

De lo que se deducirá lo que es sin duda la verdad última del rompecabezas: a pesar de las apariencias, no se trata de un juego solitario: cada gesto que hace el que lo arma, el que lo construyó lo hizo antes; cada pieza que toma y retoma, que acaricia, cada combinación que ensaya y que vuelve a ensayar, cada tanteo, cada intuición, cada esperanza, cada frustración, han sido decididos, calculados, estudiados por el otro. (20)

La importancia del rol que el lector cumple en la narrativa de Borges es tal, que es posible afirmar que el núcleo de su ficción surge de la deliberada yuxtaposición de dos potentes modelos de lectura: el texto sagrado y el policial. De un lado tenemos la promesa de significado total y de recompensas exegéticas; del otro, la sospecha, el engaño y las trampas posibles. En esto consiste el gran experimento borgeano.(3) Algo similar puede afirmarse de Perec, en cuya ficción ambos modelos cumplen también un rol importante. ¿No es la historia del clan de La Disparition, con sus genealogías, condenas, tabúes y Leyes, una suerte de reescritura paródica de la materia propia de los textos sagrados? Esos mismos textos son parte de la alucinación de Voyl al comienzo de la novela: “Tampoco alcanzaba a saber de qué se trataba la publicación: creía ver en ella ya un colosal ABC, ya un Corán o Talmud o Torá, la Obra magistral, el angustiante compendio de un saber tabú…” (28). Y si quedara alguna duda, “Historia del lipograma” deja en claro que La Disparition fue concebida según el modelo del texto sagrado.

Por otra parte, el género policial es el evidente modelo de la trama: los personajes desaparecen o mueren misteriosamente, y una investigación se lleva a cabo para resolver el misterio. Pero hay también referencias concretas al inventor del género, Edgar Allan Poe, y a sus cuentos. “La carta robada,” especialmente, aparece reescrita por Perec. Además, tanto en inglés (“The Purloined Letter”) como en francés (“La Lettre volée”), el título del cuento es ambiguo y puede leerse como referencia no sólo a una carta, sino también a una letra ausente. E incluso M. Dupin, el detective de Poe, hace una aparición como personaje de la novela.

La Disparition explota con virtuosismo la combinación de texto sagrado y policial. Maestro de la auto-exégesis, Perec incluye innumerables indicaciones a lo largo de la novela para orientar, pero también para confundir, la experiencia del lector. Una experiencia que oscila entre el desciframiento y la alucinación, las dos actividades a las que se dedica Anton Voyl. El insomne Voyl, a quien más tarde en la novela le conoceremos innegables talentos de lector y exégeta, al comienzo de la primera sección trata de leer un libro que no puede entender: “Tomó una novela, la abrió, leyó; pero no percibía más que un embrollo confuso, y a todo momento se topaba con una palabra cuyo significado ignoraba” (17). Hay una palabra que Voyl no puede entender. ¿De qué palabra podrá tratarse?

Una medida de la importancia que este doble modelo tenía para Perec la da la novela que estaba escribiendo cuando murió y que no alcanzó a completar, ‘53 días’: una vertiginosa combinación de tramas policiales acerca de tramas policiales, llenas de indicaciones y pistas potencialmente autoexegéticas, suficientemente complejas como para llevar a los más audaces lectores al borde mismo de la desesperación. La interacción entre lectura y escritura estaba siendo llevada por Perec hacia nuevas direcciones y límites, como podemos deducir de algunas de las notas preparatorias: “El 2º relato es la exégesis falsa del 1º, el vértigo de las explicaciones sin fin, finalmente el narrador imagina un 3er. relato que sería la exégesis contradictoria de los 2 primeros” (172).

Que se trata de un proyecto que Perec cumplió cabalmente se comprueba al ver el gran número de obras exegéticas que  la crítica le ha dedicado y le sigue dedicando a su obra. Esto demuestra a su vez la eficacia con la que construyó su propio mito personal. Como Borges, pero también como Dante, Mallarmé, Joyce, Nabokov, Kafka, Roussel, y algunos otros criptólogos, Perec es sometido a incesante interpretación. Esos escritores han logrado convencer a sus lectores de que la mente detrás de sus composiciones es una mente superior; una mente que, además, los desafía casi personalmente. Todo en Perec, creen estos lectores, aprendieron estos lectores, es potencialmente una alusión, una referencia, un indicio, una autocita, una clave secreta. Perec decía que escribir ejercicios oulipianos era para él una práctica comparable a la de un pianista tocando escalas. Era mucho más que eso: era una parte central del mito de sí mismo que estaba construyendo; y está ahora entre las principales razones por las que muchos de sus lectores están constantemente al acecho de pistas y claves ocultas en sus escritos. Expresiones como “mecanismo diabólico,” “juego vertiginoso,” “diabólicamente inteligente,” abundan entre los críticos de Perec. ¿Cómo no esperar todo tipo de manipulaciones lingüísticas de quien fue capaz de escribir un palíndromo de cuatro páginas y más de cinco mil letras?

la crítica le ha dedicado y le sigue dedicando a su obra. Esto demuestra a su vez la eficacia con la que construyó su propio mito personal. Como Borges, pero también como Dante, Mallarmé, Joyce, Nabokov, Kafka, Roussel, y algunos otros criptólogos, Perec es sometido a incesante interpretación. Esos escritores han logrado convencer a sus lectores de que la mente detrás de sus composiciones es una mente superior; una mente que, además, los desafía casi personalmente. Todo en Perec, creen estos lectores, aprendieron estos lectores, es potencialmente una alusión, una referencia, un indicio, una autocita, una clave secreta. Perec decía que escribir ejercicios oulipianos era para él una práctica comparable a la de un pianista tocando escalas. Era mucho más que eso: era una parte central del mito de sí mismo que estaba construyendo; y está ahora entre las principales razones por las que muchos de sus lectores están constantemente al acecho de pistas y claves ocultas en sus escritos. Expresiones como “mecanismo diabólico,” “juego vertiginoso,” “diabólicamente inteligente,” abundan entre los críticos de Perec. ¿Cómo no esperar todo tipo de manipulaciones lingüísticas de quien fue capaz de escribir un palíndromo de cuatro páginas y más de cinco mil letras?

Por lo tanto el lector, en todo su ingenuo entusiasmo, se lanza hacia la promesa de revelaciones. Y aquí es cuando comienza el problema, porque lo que le ocurre a ese lector, lleno de ilusiones exegéticas, es que a veces sus esfuerzos se ven recompensados. Me permito un breve lapso autobiográfico. Una vez hice un buen descubrimiento en La vida instrucciones de uso. No puedo encontrar la página donde lo anoté, pero según lo recuerdo tenía que ver con el epílogo, ese capítulo extra que es un capítulo dedicado a Valène, uno de los personajes. De hecho, es el segundo capítulo dedicado a Valène, lo que resulta sorprendente — una vez deducida la lógica formal de la novela — ya que se encuentra fuera del esquema del libro. Y esto es así por dos razones: primero, el departamento de Serge Valène ocupa sólo un casillero de la fachada/tablero que estructura la novela, lo que significa que sólo un capítulo le estará dedicado; segundo, es el único capítulo ubicado cronológicamente después de los demás, que ocurren simultáneamente. ¿Por qué agregaría Perec ese capítulo, por otra parte innecesario en relación con la trama? Porque era necesario en relación con la forma: ese último capítulo, el segundo sobre Valène, es decir, el segundo V, o doble V, o W, es el capítulo que no encaja en la novela, del mismo modo que la última pieza, con forma de W, no encaja en el rompecabezas que Bartlebooth está tratando de completar cuando muere. Dejo a lectores más dedicados las implicaciones que esto pueda tener, considerando además que W es el título de la autobiografía de Perec, y que Serge Valène es un nombre que Perec ya había usado como seudónimo.

fachada/tablero que estructura la novela, lo que significa que sólo un capítulo le estará dedicado; segundo, es el único capítulo ubicado cronológicamente después de los demás, que ocurren simultáneamente. ¿Por qué agregaría Perec ese capítulo, por otra parte innecesario en relación con la trama? Porque era necesario en relación con la forma: ese último capítulo, el segundo sobre Valène, es decir, el segundo V, o doble V, o W, es el capítulo que no encaja en la novela, del mismo modo que la última pieza, con forma de W, no encaja en el rompecabezas que Bartlebooth está tratando de completar cuando muere. Dejo a lectores más dedicados las implicaciones que esto pueda tener, considerando además que W es el título de la autobiografía de Perec, y que Serge Valène es un nombre que Perec ya había usado como seudónimo.

Para esos lectores dedicados, dejo también otras dos preguntas: 1) El personaje Othon Lippmann de La Disparition, ¿está de algún modo relacionado con el oficial alemán Otto zur Linde? 2) El primer sueño de La caja oscura, colección de sueños que Perec publicó en 1973, está fechado en mayo de 1968, cuando Perec estaba escribiendo La Disparition. El sueño tiene lugar en lo que Perec reconoce como un campo de concentración, y tiene tres secuencias: “La tercera secuencia habría seguramente podido, si yo no la hubiera olvidado casi completamente, dar un nombre a este campo: Treblinka, o Terezienburg, o Katowicze.// La representación teatral era tal vez el ‘Requiem de Terezienburg’ (Les Temps modernes, 196, no., pp. ...-...).” ¿Se trata tal vez de una posible referencia a otro Requiem?

Por más pistas y claves que querramos ver como confirmaciones, la búsqueda de la verdad no podrá dejar de ser una especulación. Hace ya tiempo que hemos dejado atrás las certezas de San Agustín que presenta mi primer epígrafe, y nuestros textos sagrados no ofrecen ninguna garantía de solución definitiva: tienden a incluir todos los significados, excepto lo sagrado mismo. Perec de hecho nos previene de este riesgo, en un último intento auto-exegético de salvar a su lector de las trampas que el lector mismo se tiende. Podemos intentar entender, establecer conexiones, encontrar un orden detrás del todo caótico,

sin llegar nunca a un saber satisfactorio, al modo de un individuo que, leyendo una novela, creyera todo el tiempo que se le va a proporcionar la solución, cuya confirmación deseaba a partir del maldito momento en el que decidió enfrentarse al libro, pero en realidad no encuentra, a medida que avanza, más que ambigüedades y salidas falsas, que dejan en un inquietante claro-oscuro la ambición que animó la mano del escribiente. (302)

No podemos más que oscilar, como Anton Voyl, entre el desciframiento y la alucinación, sin que recibamos nunca una confirmación de cuál es cuál.

Comentarios finales

La importancia que La Disparitiontiene para el Oulipo apenas puede exagerarse. En el capítulo de su estudio Playtexts que dedica a Perec, Warren Motte afirma: “El estatus de esta obra es privilegiado dentro del Oulipo […] Es el más denso catálogo de método oulipiano y el modelo mismo de su poética” (112). Y en su ensayo “El autor oulipiano,” Jacques Roubaud hace referencia a “la importancia estratégica de La Disparition,” al que describe como “el primer y, en mi opinión, el único verdadero ejemplo de libro de un autor oulipiano.” Las referencias explícitas a Borges por parte de miembros del Oulipo abundan, y no es ningún secreto que lo tienen en muy alta estima. En el último libro sobre el Oulipo escrito por un miembro del grupo — Esthétique de l’Oulipo, de Hervé Le Tellier — Borges es el autor no oulipiano más citado. Pero el hecho de que Borges nunca escribió bajo restricciones formales del modo en que son definidas y usadas por los oulipianos, junto con el no muy sólido conocimiento de su obra entre los críticos de Perec, ha oscurecido el impacto que su obra tuvo en Georges Perec y a través de él en el Oulipo mismo.

La importancia que La Disparitiontiene para el Oulipo apenas puede exagerarse. En el capítulo de su estudio Playtexts que dedica a Perec, Warren Motte afirma: “El estatus de esta obra es privilegiado dentro del Oulipo […] Es el más denso catálogo de método oulipiano y el modelo mismo de su poética” (112). Y en su ensayo “El autor oulipiano,” Jacques Roubaud hace referencia a “la importancia estratégica de La Disparition,” al que describe como “el primer y, en mi opinión, el único verdadero ejemplo de libro de un autor oulipiano.” Las referencias explícitas a Borges por parte de miembros del Oulipo abundan, y no es ningún secreto que lo tienen en muy alta estima. En el último libro sobre el Oulipo escrito por un miembro del grupo — Esthétique de l’Oulipo, de Hervé Le Tellier — Borges es el autor no oulipiano más citado. Pero el hecho de que Borges nunca escribió bajo restricciones formales del modo en que son definidas y usadas por los oulipianos, junto con el no muy sólido conocimiento de su obra entre los críticos de Perec, ha oscurecido el impacto que su obra tuvo en Georges Perec y a través de él en el Oulipo mismo.

La importancia de Raymond Queneau para Perec está fuera de discusión. Perec mismo lo expresa claramente cuando lo menciona en el epílogo de La Disparition, en el que se presenta a sí mismo como un “famulus,” un discípulo de Queneau. Pero no deja de ser curioso que, de las muchas posibilidades que Perec tenía para traducir el nombre de Queneau al francés sin E (y ya había recurrido a “Quinault” en el cuerpo de la novela), eligiera “Quayno” para el epílogo. Lo que parece ser una referencia a Quain, el escritor imaginario de “Examen de la obra de Herbert Quain,” el más oulipiano de los cuentos de Borges — un cuento que Ítalo Calvino describió como un ejemplo de literatura potencial escrito veinte años antes de la invención de la literatura potencial. Un cuento, también, sobre el autor de una peculiar novela policial, la solución de la cual debe ser descubierta por el lector.

Notas

1. Existe una muy buena traducción al español publicada por Anagrama, llamada El secuestro, en la que se ha omitido la letra A, la más común de la lengua española. Las traducciones que incluyo del texto de Perec, sin embargo, son mías; se atienen al significado del original y no buscan reproducir su peculiaridad formal. Sí he mantenido cierta rareza lingüística. Uso el título de esta novela en el original, pero he traducido los títulos de las demás obras de Perec que menciono.

2. Perec parodia las primeras frases del Ulises en la última sección de La Disparition: “Cramoisi, rubicond, Ottaviani gonflait. Royal, dodu, à l’instar d’un Buck Mulligan paraissant au haut du limaçon psalmodiant an ‘Introïbo’, il avait l’air d’un ballon [...]” (299).

3. Presenté con algo más de detalle esta yuxtaposición en la ficción de Borges en “El último cuento policial de Borges y lo que había en el laberinto,” Variaciones Borges 14, 2002.

Obras citadas

Bellos, David. Georges Perec: A Life in Words. London: Harvill, 1993.

Borges, Jorge Luis. Obras completas. 4 vols. Barcelona: Emecé, 1989-96.

Motte, Warren. Playtexts: Ludics in Contemporary Literature. Lincoln: University of Nebraska Press, 1995.

Perec, Georges. La Disparition. Paris: Les Lettres nouvelles, 1969.

---. 53 jours. Texte établi par Harry Mathews et Jacques Roubaud. Paris: P.O.L., 1989.

---. Entretiens et conférences. 2 vols. Édition critique établie par Dominique Bertelli et Mireille Ribière. Nantes: Joseph K., 2003.

---. La Boutique obscure: 124 rêves. Paris: Denoël, 1973.

---. La Vie, mode d’emploi. Paris: Hachette littérature, 1978.

---. W ou le souvenir d’enfance. Paris: Denoël, 1975.

Perec, Georges, Pierre Lusson, Jacques Roubaud.Petit traité invitant à la découverte de l’art subtil du go. Paris: Christian Bourgois, 1969.

Reggiani, Christelle. Rhétoriques de la contrainte: Georges Perec - L’Oulipo. Saint-

Pierre-Du-Mont Cedex, France: Editions InterUniversitaires, 1999.

---. La Littérature potentielle. Créations, re-créations, récréations. Paris: Gallimard, 1973.